Иван Фёдорович Крузенштерн — прославленный российский мореплаватель

24 августа исполняется 170 лет со дня смерти российского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Иван Фёдорович Крузенштерн (имя при рождении — Адам Иоганн фон Крузенштерн) родился 19 ноября 1770 года, умер 24 августа 1846 года. Это прославленный российский мореплаватель, адмирал. Крузенштерн стал руководителем первой русской кругосветной экспедиции, он впервые нанес на карту большую часть побережья острова Сахалин, стал одним из учредителей Русского географического общества. Сегодня его имя носит пролив в северной части Курильских островов, проход между островом Цусима и островами Ики и Окиносима в Корейском проливе, гора на Новой Земле, острова в Беринговом проливе и архипелаге Туамоту.

Без сомнения, Иван Фёдорович Крузенштерн был уникальной исторической личностью, являлся одним из основоположников российской океанологии. Он оказал существенное влияние как на историю российских морских экспедиций, так и в целом на мореплавание. Его краткая биография есть сегодня во всех учебниках, ее проходят во всех специальных учебных заведениях России. Сегодня это имя, которое знакомо каждому без исключения образованному человеку в нашей стране. Оно неразрывно связано с русской географией и океанологией.

Иван Фёдорович Крузенштерн происходит из остзейских дворян. Он потомок обрусевшего дворянского рода Крузенштернов, праправнук родоначальника в России Филиппа Крузиуса фон Крузенштерна, сын судьи Иоганна Фридриха фон Крузенштерна (1724-1791) и Христины Фредерики, урожденной фон Толь (1730-1804). После пяти дочерей в их семье появился на свет Карл Фридрих (1769-1847), и, наконец, сам Адам Иоганн, который стал уже седьмым ребенком в семье.

С 12 лет Крузенштерн три года учился в городской школе при Домском соборе в Ревеле (современный Таллинн), а затем продолжил обучение в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. В 1787 году он был произведен в гардемарины. Необходимо отметить, что с самого детства будущий мореплаватель и адмирал мечтал обойти морем весь земной шар. Это тот редкий случай, когда детская мечта действительно осуществилась, хотя реализовать ее удалось далеко не сразу.

В 1788 году в связи с началом войны со Швецией он был досрочно выпущен из Морского кадетского корпуса и произведен в мичманы, получив назначение на 74-пушечный корабль «Мстислав». 6 июля 1788 года в Финском заливе, на удалении в 50 километров к западу от острова Гогланд, произошла встреча двух эскадр — российской и шведской. Эскадры построились в линию — одна напротив другой. При этом движение кораблей было серьезно затруднено из-за отсутствия ветра. Фактически российские и шведские корабли прицельно расстреливали друг друга на протяжении нескольких часов.

Русская эскадра потеряла в этом бою более 300 человек убитыми и более 600 ранеными. Больше всех в бою пострадал 74-пушечный корабль «Мстислав». Данное судно почти потеряло управление, корабль был сильно поврежден огнем шведских пушек, однако оставался в строю до момента завершения сражения. Обе стороны присваивали победу в Гогландском сражении себе, хотя их потери были примерно сопоставимы. У шведов в плен сдался 60-пушечный корабль «Принц Густав», в российской эскадре флаг вынужден был спустить 74-пушечный «Владислав», команда которого потеряла 260 человек. Если же говорить о стратегическом итоге, тот тут победа была за русскими. Шведский флот вынужден был отступить и укрыться в крепости Свеаборг. Шведские планы ведения войны были расстроены уже в первом морском сражении.

В преследовании шведского флота и блокаде Свеаборга, которая продолжалась до поздней осени, принял участие и серьезно поврежденный «Мстислав». На корабле были убиты или ранены практически все офицеры, поэтому мичмана Крузенштерна назначали помощником командира «Мстислава». Отличившись в Гогландском сражении, уже в 1789 году Крузенштерн принял участие и в Эландском. Среди немногочисленных потерь российской эскадры в этом бою наиболее тяжелой была гибель командира 74-пушечного «Мстислава» — Григория Ивановича Муловского, который готовился к совершению первого в истории России кругосветного путешествия, впоследствии его суждено было совершить именно Крузенштерну, который служил на том же корабле. В 1790 году Иван Крузенштерн участвовал в морских боях при Ревеле, Красной Горке, а также Выборгской бухте. После этих сражений он в возрасте 19 лет был произведен в лейтенанты.

В 1793 году Иван Фёдорович Крузенштерн в числе 12 российских офицеров-отличников был направлен в Англию с целью усовершенствования морского дела и навыков. На тот момент Англия прочно удерживала звание величайшей морской державы. С англичанами Крузенштерн ходил к берегам Северной Америки, где участвовал в боях с французами. Во время этого путешествия с британцами он посетил Барбадос, Бермудские острова и Суринам. Для исследования ост-индских вод и открытия торговых маршрутов в Ост-Индию для России, Крузенштерн посетил Бенгальский залив. Заинтересованный русской меховой торговлей с соседним Китаем, которая велась из Охотска сухопутным маршрутом на Кяхту, Иван Фёдорович решил, что, если бы торговля велась непосредственно по морю, это было бы гораздо более выгодно. Также он планировал установить прямые отношения метрополии с русскими владениями, расположенными в Америке, чтобы получить возможность снабжать их всеми необходимыми припасами. В 1799 году в Петербурге Иван Крузенштерн представил свое видение, однако его проект был отвергнут. В то же время в 1802 году с аналогичным предложением выступило уже главное управление Русско-Американской компании, это предложение было удовлетворено российским императором Александром I. Для его исполнения снарядили первую российскую кругосветную экспедицию. Именно так и сбылась еще детская мечта Крузенштерна.

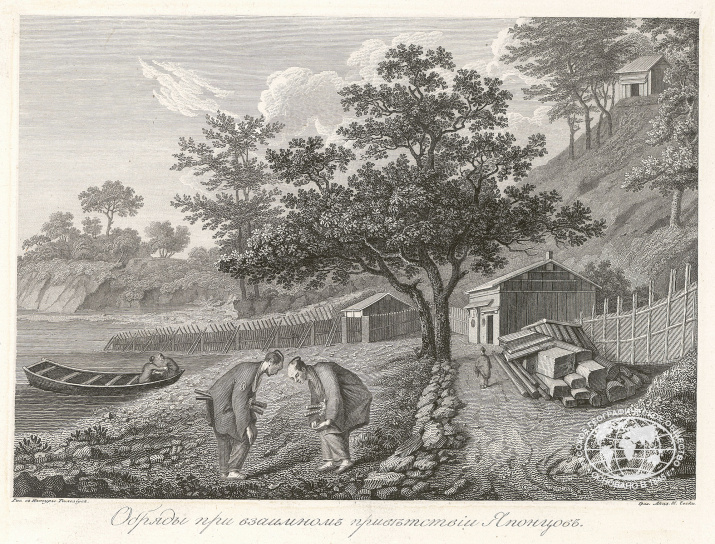

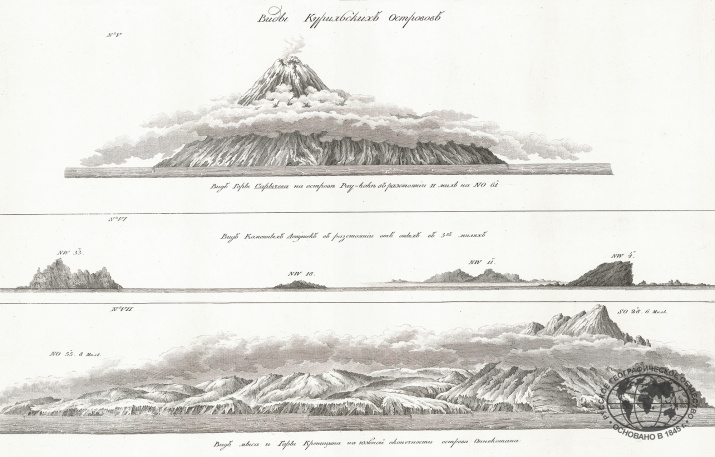

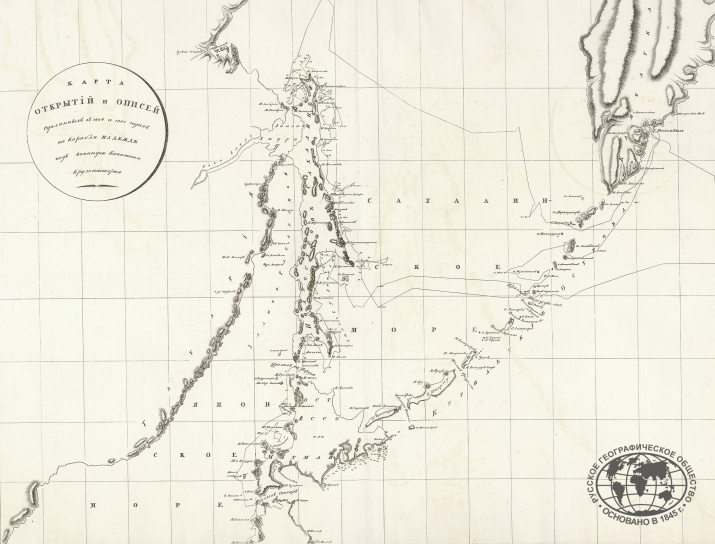

Всего в состав первой русской кругосветной экспедиции, которая навсегда вошла в историю нашей страны, вошли два корабля: «Надежда» и «Нева». «Надеждой» командовал лично Крузенштерн, «Невой» — еще один знаменитый русский моряк капитан-лейтенант Лисянский. Кругосветное плавание началось 7 августа 1803 года с отплытия кораблей из Кронштадта. Их путь пролегал через Атлантику, 3 марта 1804 года они обогнули мыс Горн. Из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана участники данной экспедиции обратили особое внимание на Сахалин, Камчатку и Курильские острова. Завершилось кругосветное плавание в Кронштадте 19 августа 1806 года.

Во время проведения экспедиции Крузенштерн провел большой объем различных исследований, результаты которых можно обобщить следующим образом:

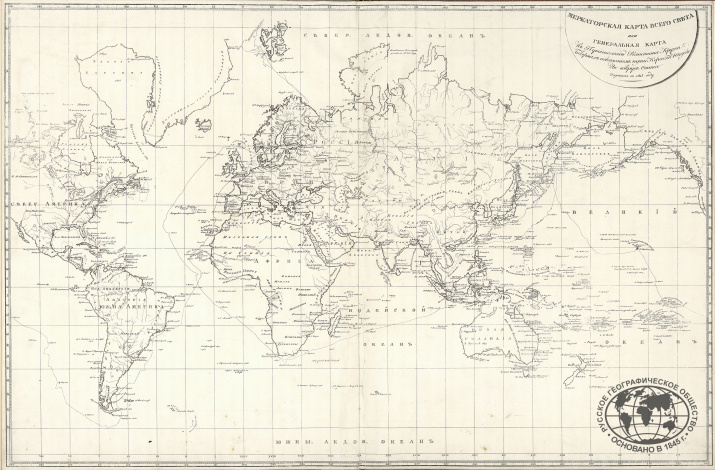

— были существенно исправлены географические карты; проводились глубоководные исследования Мирового океана (определение удельного веса и солености воды, измерение температуры на разных глубинах, определение скорости течений и т.п.);

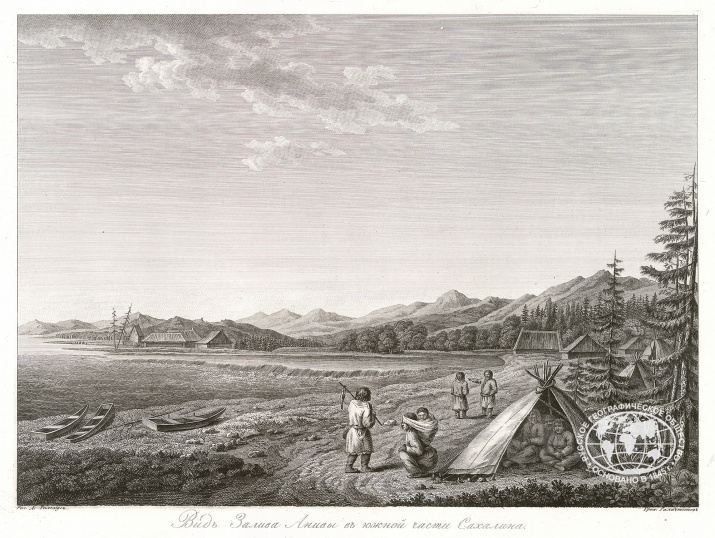

— на карту было нанесено западное побережье Японии, восточный берег и южная часть Сахалина, исследована часть Курильских островов;

— установлен новый путь к русским владениям, расположенным на Камчатке и в Аляске.

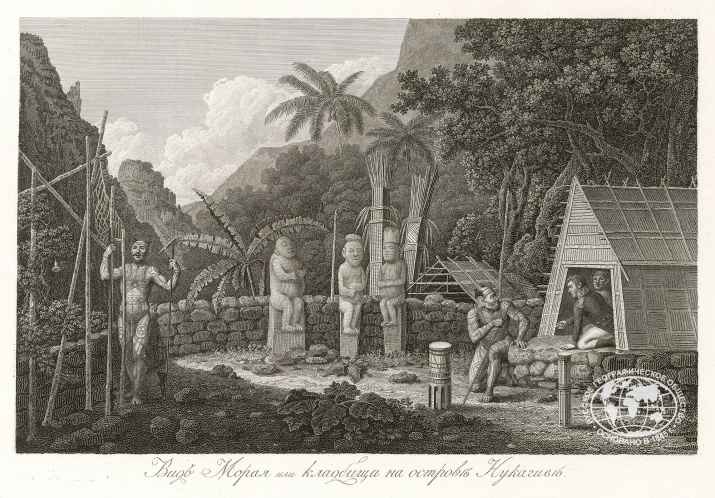

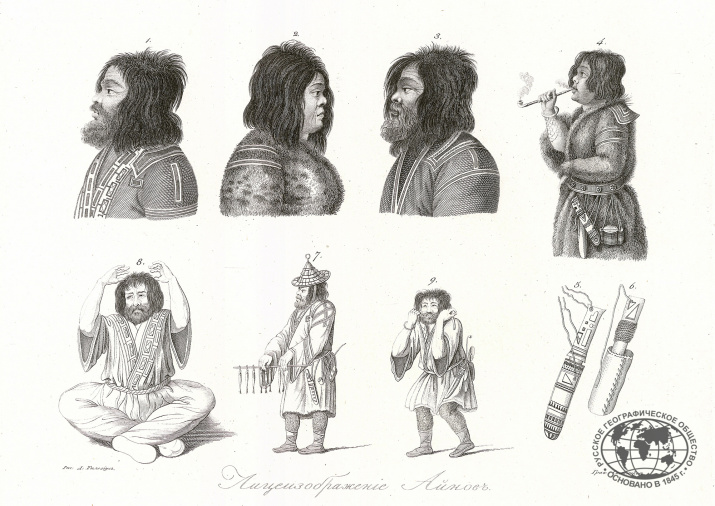

Иван Фёдорович не только открыл и нанес на карты многие острова, описал часть северо-западного побережья Тихого океана и составил его первый атлас, но и стал одним из основоположников проведения океанологических исследований. Кругосветная экспедиция под его началом собрала богатые этнографические, ботанические, зоологические коллекции, а также провела большое количество астрономических наблюдений. В своих записках о кругосветном путешествии Крузенштерн рассказал много нового и любопытного о том, что увидел в плавании, особенно о нраве и быте дикарей. Для своего времени составленный им атлас Тихого океана был великолепен, он изобиловал планами, картами и рисунками. Лисянский, который управлял вторым кораблем экспедиции — «Невой», иногда шел отдельно от «Надежды». В его книге о том же кругосветном путешествии было подробное описание берегов Кодиака и Ситки.

По словам современников Ивана Фёдоровича, он довольно сильно выделялся в своем окружении. Крузенштерн отличался атлетическим сложением, а своей богатырской грудью и плечевым поясом превосходил всех участников кругосветной экспедиции. Интересно, что во время плавания, он, невзирая на недоумение коллег, возил с собой гири, и каждый день занимался с ними. Любимым упражнением мореплавателя был швунг жимовой. С двухпудовыми (32 кг) гирями Крузенштерн упражнялся каждый день, уделяя этим занятиям примерно 30-40 минут.

В 1811 году Иван Крузенштерн был определен инспектором классов Морского кадетского корпуса. В 1814 году, он разработал подробную инструкцию для проведения кругосветной экспедиции 1815 -1818 годов под началом Коцебу, одного из младших офицеров первого российского кругосветного плавания. Также Крузенштерн посетил Англию, для того чтобы заказать необходимые для экспедиции инструменты. Вернувшись назад в Россию, он получил бессрочный отпуск, посвятив его созданию «Атласа Южного моря». Его труд, который был издан на русском и немецком языках, вскоре был переведен на французский язык, а затем на все без исключения европейские языки. Эта работа Крузенштерна была удостоена полной Демидовской премии.

Любопытной деталью является то, что в начале Отечественной войны 1812 года Крузенштерн, будучи человеком небогатым, пожертвовал народному ополчению треть своего состояния. По тем временам это была большая сумма — тысяча рублей. В том же 1812 году Крузенштерн опубликовал трехтомник собственного сочинения «Путешествие вокруг света…», а в 1813 году его избрали членом многих научных обществ и академий по всему миру, в том числе в Англии, Германии, Дании и Франции.

В 1827 году Иван Фёдорович Крузенштерн был назначен директором Морского кадетского корпуса и стал членом адмиралтейств-совета. На посту директора этого учебного заведения, которое он сам когда-то успешно закончил, он провел долгих 16 лет. Его деятельность в это время ознаменовалась введением в учебные курсы Морского корпуса новых предметов, обогащением библиотеки и музея учебного заведения многочисленными учебными пособиями. Также именно в этот период были созданы и утверждены Высшие Офицерские классы, которые позднее преобразуют в Военно-Морскую академию. При Иване Фёдоровиче в Морском кадетском корпусе были полностью отменены телесные наказания воспитанников.

В 1842 году в звании адмирала Иван Крузенштерн подал в отставку. Оставив службу, он уехал в свое именье, но и здесь прославленный мореплаватель продолжал работать. В 1845 году совместно с такими российскими учеными, как: Ф. П. Врангель, Ф. П. Литке и К. М. Бэр Крузенштерн принял непосредственное участие в создании Русского географического общества. Спустя некоторое время, данное общество стало одним из крупнейших центров географических наук не только в Российской империи, но и во всем мире.

Иван Фёдорович Крузенштерн ушел из жизни 24 августа 1846 года в своем имении Асе в возрасте 75 лет. Мореплаватель был похоронен в Ревеле в Вышгородской (Домской) церкви. Но дело его продолжил сын, Павел Иванович, а затем и внук, Павел Павлович. Оба они стали известными путешественниками, которые исследовали северо-восточные берега Азии, Каролинские и иные острова Печерского края и обский Север.

По материалам из открытых источников

Источник

Не только «человек и пароход»: каким был реальный Иван Крузенштерн

Николай Карамзин писал ему: «Радуюсь, что Вы принадлежите России!» Иван Крузенштерн посвятил свою жизнь российскому флоту. Он руководил первой кругосветной экспедицией русских моряков, заявив, что они — лучшие. Положил начало отечественным торговым и научным плаваниям. Превратил Морской кадетский корпус в одно из сильнейших учебных заведений страны. 19 ноября РГО отмечает 250-летний юбилей старейшего из своих учредителей.

Иваново детство

Что удивительно, по происхождению и по имени великий патриот России не был русским. Он родился в 1770 г. в семье остзейских дворян с немецко-шведскими корнями и был наречён Адамом Иоганном. Мало того, в юные годы о морской карьере он и не помышлял. «О детских годах Крузенштерна авторы книг сообщают нам только, что Адам был слаб здоровьем, очень домашним мальчиком, избалованным родительской любовью, и что никто в роду Крузенштерна ни моряком, ни путешественником не был. И Адам к такому жизненному пути не готовился», — пишет о нём Владимир Ергер в книге «Верь в надежду». В 12 лет мальчика отдали в соборную Вышгородскую школу в Ревеле (Таллине), там он обучался три года, после чего родители решили отправить Адама в Морской кадетский корпус. С этого момента его жизнь изменилась.

0_r117_01_042_001.jpg

«При оформлении Крузенштерна в корпус вместо Адама Иоганна его записали Иваном Фёдоровичем без всякого спроса и согласия на то отца — Иоганна Фридриха. Так в России всегда поступали с немецкими и другими иностранными именами. Например, Фабиан-Готлиб-Беньямин стал Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном, Герман Людвиг стал Ермолаем Ермолаевичем Левенштерном и несть тому числа. Но более всего восхищает русское имя француза Жана Батиста Прево де Санчак, меркиза де Траверсе, который в России стал Иваном Ивановичем (!) Траверсе».

Владимир Ергер, «Верь в надежду»

Крузенштерн учился старательно, значительную часть свободного времени проводил в библиотеке или обсерватории. В силу политической ситуации его пребывание в стенах кадетского корпуса тоже ограничилось тремя годами вместо положенных шести. В 1788 году шведский король Густав III объявил войну России, уже воюющей с Турцией. Российские корабли были переведены из Балтики на Чёрное море, этим и решил воспользоваться Густав, чтобы вернуть Швеции её бывшие прибалтийские территории, а попутно захватить Санкт-Петербург. Чтобы дать ему отпор, Россия ввела на вооружение старые корабли и досрочно выпустила из Морского кадетского корпуса всех, кто успел прослужить гардемарином хотя бы год. Так Крузенштерн оказался на борту линейного корабля «Мстислав» в звании «за мичмана» — до просто «мичмана» он ещё не дорос.

В июле 1788 года семнадцатилетний офицер принял участие в Гогландском морском сражении, успешно обеспечивая максимальную скорострельность орудий корабля — один залп в три минуты. Благодаря этому бою в январе он стал полноправным мичманом. По «Морскому регламенту» Петра I офицер был обязан прослужить в этой должности не менее семи лет, прежде чем рассчитывать на повышение. Но военное время диктовало свои условия. В течение следующих двух лет Крузенштерн принял участие ещё в трёх боях: в Эландском, Ревельском и Выборгском, после чего получил звание лейтенанта. Ему было двадцать.

00000010.jpg

Вокруг света

В 1793 году российское правительство решило отправить 16 лучших морских офицеров на стажировку в Англию. Среди них был и Иван Крузенштерн. Он провёл в командировке шесть лет, принимал участие в боевых действиях, побывал в Канаде и Америке, в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и Индии, ходил в Атлантическом и Индийском океанах. В портах мира он видел корабли самых разных стран и не мог не задаться вопросом, почему среди них нет русских судов. Вернувшись на родину в 1899 году, Крузенштерн подготовил план кругосветной экспедиции «в интересах развития торговли и обогащения страны». Свой проект он назвал «Начертания» и отправил его президенту коммерц-коллегии Петру Соймонову.

4_00000009.jpg

«Малая обширность деятельной Российской торговли занимала многия годы мои мысли. Желание способствовать хотя несколько к тому, чтобы видеть её в некотором усовершении было безмерно, но с другой стороны недостаток моих способностей чувствовал я в полной мере».

Иван Крузенштерн, Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах

Увы, Соймонов умер, не успев принять решение. В течение следующих лет Крузенштерн неоднократно посылал проект в вышестоящие инстанции, но в ответ следовало либо молчание, либо отказ, пока документ не попал в руки министра морских сил адмирала Николая Мордвинова. 7 августа 1802 года Крузенштерн получил официальное назначение — он стал руководителем первой кругосветной экспедиции. Чтобы выполнить свои обязанности, ему пришлось оставить дома молодую беременную жену.

«Государь определил, чтоб я был сам исполнителем своего предначертания. Сие неожиданное последствие привело меня в немалое смущение. Обстоятельства мои переменились и сделали принятие сей возлагаемой на меня важной обязанности несравненно труднейшим против прежнего. Более полугода прошло, как я разделял счастье с любимою супругою и ожидал скоро именоваться отцом. Но адмирал Мордвинов объявил мне, что если я не соглашусь быть сам исполнителем по своему начертанию, то оно будет вовсе оставлено. Я чувствовал обязанность к отечеству в полной мере и решился принести ему жертву. Мысль сделаться полезным, к чему стремилось всегда моё желание меня подкрепляла; надежда совершить путешествие счастливо ободряла дух мой, и я начал всемерно пещися о приготовлениях в путь, неиспытанный до того Россиянами».

Иван Крузенштерн, Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах

Император Александр I пожаловал супруге Крузенштерна доходы с одной деревни сроком на 12 лет, «дабы по собственному Его Величества изречению обезопасить благосостояние жены моей во время продолжительнаго и неизвестности подверженнаго отсутствия ея мужа». Ежегодная сумма составляла 1500 рублей — весьма солидные по тем временам деньги.

5-00000064.jpg

Руководитель экспедиции полностью сосредоточился на подготовке к плаванию. Корабли купили в Англии — отечественные не подходили для столь серьёзного предприятия. А вот команду набирали исключительно из русских моряков — это была принципиальная позиция Крузенштерна. «Мне советовали принять несколько и иностранных матрозов, — писал он, — но я, зная преимущественныя свойства Российских, коих даже и Англинским предпочитаю, совету сему последовать не согласился. На обоих кораблях, кроме Гг. Горнера, Тилезиуса, Лангсдорфа и Лабанда (учёных, собиравших научные данные — О.Л.), в путешествии нашем ни одного иностранца не было». Желающих оказалось много, и отбирая их, Крузенштерн обращал внимание не только на профессиональные качества, но и на состояние здоровья, и на моральный дух. Так, уже перед выходом он решил оставить двоих матросов на берегу: у одного обнаружились признаки цинги, а второй четыре месяца как женился.

«Хотя и обезпечил я жену сего последняго, выдав ей наперёд полное его годовое жалованье во 120 рублях состоявшее, и хотя он действительно был здоров, однако не взирая на то, не хотел я взять с собою человека, в коем приметно было уныние; ибо думал, что спокойный и весёлый дух в таком путешествии столько же нужен, как и здоровье: а потому и не надлежало делать принуждения».

Иван Крузенштерн, Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах

7 августа 1803 года «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта, на первой капитаном был Иван Крузенштерн, на второй — Юрий Лисянский, с которым он вместе учился в кадетском корпусе, а потом ездил на стажировку в Англию. «Долговременное моё с сим отличных дарований человеком знакомство, прежнее путешествие наше в Америку и в Восточную Индию, а наипаче желание быть полезным отечеству при столь важном случае были причиною, что я, невзирая на старшинство своей службы, с великою охотой согласился свершить сие толико отдалённое путешествие под его начальством», — писал Лисянский в своих воспоминаниях о путешествии.

6_00000034.jpg

Экипажи кораблей не зря полагались на своего командира. Крузенштерн с истинно немецкой дотошностью подготовился к далёкому странствию, вдумчиво укомплектовав суда всем необходимым. Он категорически запретил телесные наказания, которые были в то время нормой. В письме, отправленном из Бразилии, лейтенант с «Надежды», рассуждая об ожидаемых мартовских штормах, безмятежно резюмирует: «Но с Капитаном Крузенштерном и с Рускими чего бояться? Будем там, где нам быть надобно».

«Оставив Тенерифу, искуством и неусыпною деятельностию почтеннаго Капитана нашего Крузенштерна соотечественники ваши в семь недель преплыли необычайные жары между Тропиков, не имея совсем больных, не зная солёной пищи, ни тухлой воды, и 22-го Декабря флаг Россов украшал уже рейду между Островом Святой Екатерины и Бразилиею. Тут я вспомнил Ансона, который, пришедши сюда из Портсмута, имел множество больных и потерял в пути несколько людей; Вспомнил и нещастнаго Лаперуза, который стоял на самом том месте, где нами якорь брошен. Они были великие мореходцы; но дай Бог не иметь их участи!»

Фёдор Ромберг, Лейтенант Фрегата Надежды,

Бразилия, 29-го Января, 1804

Первое пересечение экватора русскими кораблями экипажи «Надежды» и «Невы» отметили с размахом — к столу подали жареных уток, пудинг, суп «с картофелем, тыквой и прочей зеленью», а также по бутылке портера на троих. Дав 11 пушечных выстрелов, выпили за здравие императора Александра I. И даже разыграли театрализованное действо: «матроз Павел Курганов, имевший отменныя способности и дар слова, быв украшен трезубцем, играл свою ролю в самом деле так хорошо, как будто бы он был уже старым, посвящённым служителем морскаго бога, и приветствовал Россиян с первым прибытием в южныя Нептуновы области с достаточным приличием».

00000027.jpg

Путешествие продолжалось три года, в 1806 году оба корабля благополучно прибыли в порт приписки: «Нева» — 22 июля, «Надежда» — 19 августа. Все запланированные задачи были выполнены, все члены экспедиции вернулись благополучно, что было несколько непривычно для широкой публики, следящей за мореходами по газетным статьям.

«Сим почтенным любителям чтения надобно, чтобы мореходец, только лишь вышедши из порта, немедленно был застигнут бурею и потерял бы дорогу; по том несчастный плаватель должен целый месяц носиться по влажной стихии, пристать к необитаемому острову, или претерпеть ужасно-прекрасное кораблекрушение. Ежели корабль тонет между льдинами, надобно, чтобы мигом явился белой медведь, и скушал бы по крайней мере двух матросов. Брошен ли корабль на Африканской берег; прежде всего глазам бедных плавателей должно представиться пиршество людоедов.

Г. Крузенштерн объехал кругом земный шар, не претерпевши ни кораблекрушения, ни болезней, и не встретив никакой важной неприятности; со всем тем его повествование крайне любопытна для наблюдателя нравов и Природы».

«Вестник Европы». Часть CXXII, No 1, 1822

8_00000103.jpg

Плоды просвещения

До кругосветного путешествия Ивана Крузенштерна русский флот не выходил из европейских морей. После него отечественные корабли уверенно пересекали Мировой океан с торговыми и научными целями. Материалы экспедиции послужили основой для отчёта «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах», который Крузенштерн писал не один год — последняя часть вышла в 1812 году. Текст сопровождался картами, планами и рисунками, сама книга имела большой успех, её перевели на английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, датский и читали по всей Европе.

00000007.jpg

Крузенштерну приходилось пользоваться целым набором карт, составленных его предшественниками, — в каждой из них попадались многочисленные ошибки, мешавшие просчитывать безопасный для кораблей маршрут. По результатам своего путешествия он составил «Атлас Южного моря» в двух частях — 35 карт, снабжённых подробнейшим гидрографическим описанием. Российская Академия наук присудила Крузенштерну за эту работу Демидовскую премию — самую почётную неправительственную награду России, которую давали за выдающийся вклад в развитие науки.

9_00000078.jpg

«Чтобы вполне оценить этот труд, нужно обратить внимание на свойство тех материалов, которые должны были служить основою этому сочинению. Для составления стройнаго целаго из всех сведений добытых частию в излишнем, частию в недостаточном количестве нужна была не только обширнейшая начитанность и усидчивое прилежание собирающаго материалы, но главное нужна была глубоко обдуманная разборчивость. При первом же взгляде на гидрографические мемуары Крузенштерна можно понять как строго критически отнёсся он к труду своему и это признано моряками всех наций. Таким образом Крузенштерн был первый из русских моряков, который пользовался во всей Европе высокочтимым научным авторитетом».

«Адмирал И. Ф. Крузенштерн, первый русский плаватель вокруг света (очерк)», 1873 год

00000109.jpg

В 1827 году Крузенштерн стал директором Морского кадетского корпуса. Его собственные воспоминания об альма-матер были далеко не радужными. «Морской кадетский корпус в таком жалком положении, что я бы отсоветовал врага своего отдать туда своих детей и ничто, кроме крайности, может заставить решиться отдать своих детей», — писал он в 1821 году Николаю Румянцеву. Теперь у него появилась возможность исправить ситуацию.

Благодаря Крузенштерну программа кадет расширилась — появились новые предметы. Библиотека пополнилась учебными пособиями, гардемарины и кадеты получили возможность совершать учебные плавания между Петербургом и Кронштадтом под руководством опытных моряков. Кроме того, адмирал учредил особый офицерский класс. В него поступали самые способные из выпускников корпуса, получившие чин мичмана. В течение ещё трёх лет они изучали высшую математику, тактику, астрономию, физику и т.п. Летом выходили в море на практику. Выдержав экзамен по окончании курса, они получали чин лейтенанта, а флот — прекрасно образованных офицеров.

«Ласковая строгость, с которою Крузенштерн относился к своим начальническим обязанностям, производила неизмеримо благотворное впечатление на молодыя чувства воспитанников, которые под его руководством переходили от детскаго к юношескому возрасту, но ещё благотворнее влияло на молодых людей его личное безупречное благородство, проявление котораго они могли видеть в ежедневных его к ним отношениях. У него, который на корабле своём умел держать подчинённых в примернейшей дисциплине, не прибегая к строгостям признаваемым во многих флотах неизбежными, который постоянно доброжелательно заботился и о тех матросах, которые прикомандировывались к корпусу — научались воспитанники обращаться с подчинёнными снисходительно и без насильственных действий заставлять их исполнять свои обязанности».

«Адмирал И. Ф. Крузенштерн, первый русский плаватель вокруг света (очерк)», 1873 год

11_00000111.jpg

В 1833 году император Николай I удовлетворил просьбу мореплавателя внести изменения в родовой герб. Отныне на нём появилось два щитодержателя — полинезиец и японец с Андреевскими флагами над щитом и девизом «Spe Fretus» — «Верь в надежду». После смерти Крузенштерна ему поставили памятник напротив Морского кадетского корпуса на «матросские пятаки и офицерские рубли».

Любопытные факты об Иване Крузенштерне

- В 1797 году Крузенштерн отправился в Калькутту на фрегате «Птица». Когда корабль добрался до места назначения, выяснилось, что он чудом не затонул: в корпусе была огромная пробоина, в которой намертво застрял камень. Именно он не позволил «Птице» дать течь.

- В кругосветном плавании на корабли для пополнения рациона загрузили корову с телёнком, козу, кур, гусей, уток и восемь свиней. Чтобы избавиться от чрезмерных запахов, свиней периодически купали в океане.

- Фёдор Толстой «Американец» попал в Америку на «Надежде» Крузенштерна. Капитан высадил его на Алеутских островах за хулиганство, пьянство и азартные игры. Кстати, на корабль Толстой попал обманом — выдал себя за своего родственника-тёзку. Узнать детали можно здесь.

- В плаваниях Крузенштерна сопровождал любимый спаниель; перед тем как отправиться в путь, матросы трепали его по ушам — на удачу.

- Когда началась Отечественная война 1812 года, Крузенштерн пожертвовал треть своего состояния на нужды ополчения.

- Накануне выпуска курсанты Морского кадетского корпуса шьют из нескольких тельняшек одну и надевают её на памятник Крузенштерна — чтобы в начинаниях сопутствовал успех.

- В честь Крузенштерна названы не только географические объекты Земли — остров, пролив и риф, но и лунный кратер.

Источник