- Ладожское озеро, его главные особенности и достопримечательности

- Физико-географические характеристики

- Температура

- Флора и фауна

- Рыбалка

- Как добраться

- Из Санкт-Петербурга

- Из Петрозаводска

- В какой сезон лучше ехать

- Основные достопримечательности Ладоги

- Нижнесвирский заповедник

- Остров Валаам

- Мемориал «Дорога жизни»

- Шлиссельбург

- Приозерск

- Отдых на Ладожском озере

- Пляжи Ладожского озера

- Поселок Коккорево Всеволожского района Ленобласти

- Поселок Ладожское озеро Всеволожского района Ленобласти

- Поселок Моторное Приозерского района Ленобласти

- Остров Койонсаари, Лахденпохский район Карелии

- Ладожское озеро

- Содержание

- Этимология

- Физико-географическая характеристика

- История формирования озера

- Климат

- Берега, рельеф дна и гидрография озера

- Бассейн и острова

- Флора и фауна

- Экологические проблемы

- История

- История исследований озера

- Хозяйственное значение

Ладожское озеро, его главные особенности и достопримечательности

Ладожское озеро — самое крупное пресноводное водохранилище в России. Впрочем, это не единственное его достоинство. По своей популярности оно лишь немного уступает Байкалу. Поэтому ежегодно на его берега устремляются тысячи туристов, в том числе иностранцев Не останавливает их даже то, что это далеко не самое теплое место. Из Ладожского озера вытекает лишь одна река — Нева. Число же впадающих рек и ручьев больше сорока.

Физико-географические характеристики

Итак, как мы уже и сказали, Ладожское озеро по размеру превосходит все другие пресноводные водохранилища. Его максимальная ширина — 138 километров, длина — 219. Относится оно к бассейну Балтийского моря Атлантического океана. Площадь озера — 17 870 км².

Глубина Ладожского озера весьма неравномерна. В южной части она колеблется от 20 до 70 метров, в северной — от 70 до 230.

Высота Ладожского озера над уровнем моря — 4,84 метра.

На берегах озера находятся несколько городов. Это Лахденпохья, Сортавала, Питкяранта Республики Карелия и Новая Ладога, Шлиссельбург и Приозерск Ленинградской области.

Впадают в озеро 35 рек. Самые крупные из них — Свирь и Волхов. Единственная вытекающая из Ладожского озера река — Нева.

Температура

На карте видно, что Ладожское озеро находится на Северо-Западе России, где перманентно весьма прохладно и часто бывают дожди

Температура воды летом составляет около +19 градусов, осенью — +10, зимой же падает до 2-3 градусов. На глубине более 200 метров температура почти всегда постоянная — +3 градуса. Да, даже летом температура воды на Ладожском озере не слишком благоприятствует купанию. Но местных жителей это не пугает.

Флора и фауна

Южное и западное побережья Ладожского озера находятся в подзоне южной тайги, северное и восточное — средней. Это создает весьма разнообразную картину флоры и фауны. Много здесь кустарничков черники и голубики, обилие ельников. В северной подзоне в изобилии присутствуют мхи, в южной же, наоборот, их мало. Больше характерны темнохвойные леса и клены с липами.

Водных растений здесь больше сотни. Только сине-зеленых водорослей различных видов здесь 76! Под водой водятся планктонные животные. Это водяные клещи, моллюски, ракообразные.

Обитают на Ладожском озере и птицы. Всего их встречается около 200 видов. По большей части проживают они в южной зоне, однако встречаются на части, находящейся на территории Карелии. Много здесь чаек, лесных уток, филинов, лебедей, травников, золотистых ржанок. Порой встречается и орлан белохвостый.

А еще здесь обитает особый подвид кольчатой нерпы — ладожская кольчатая нерпа. Всего в мире их насчитывают меньше 4000. Поэтому они занесены в Красную книгу и, соответственно, строго охраняются законом. Их ловля запрещена.

Рыбалка

Рыбалка на Ладожском озере — популярное развлечение среди местных туристов. Впрочем, это не удивительно. В озере водится более 50 видов рыб. Везде, кроме центральных частей водоема, распространена корюшка. Главной же промысловой рыбой считается судак.

Больше всего богата на рыбу мелководная южная часть, что находится со стороны Ленинградской области. Обитают здесь сазан, пелядь, ряпушка, форель, лосось. Правда, стоит отметить, что в целях сохранения популяции вылов последних запрещен. В больших количествах здесь также водятся щука и окунь.

Рыбу на Ладоге ловят абсолютно в любой сезон: и летом, и зимой. Можно здесь заняться подводной ловлей, рыбачить со льда, с берега или с лодки.

Самыми рыбными местами считаются деревни Кошкино и Креницы. Зимой многие рыболовы предпочитают поселок Леднево и деревню Кобона.

На Ладожском озере нельзя рыбачить во время нереста, а также использовать электроток и сети.

Как добраться

Площадь Ладожского озера огромна. Фактически оно расположено сразу в двух субъектах России: Ленинградской области и Республике Карелия. В первой располагается западный и южный берег, во второй, соответственно, восточный и северный. От того, какой из них вы планируете попасть, зависит и ваш маршрут.

Из Санкт-Петербурга

Итак, если планируете отдохнуть на западном побережье, вам стоит отправляться из Санкт-Петербурга. Туда можно доехать поездом или самолетом. К примеру, если вы прилетели в аэропорт Пулково, то прямо там можно арендовать машину и поехать на Ладогу. Дорога — около 55 километров.

Другой вариант — на общественном транспорте. Для этого вам нужно доехать, как ни странно, не до Ладожского, а до Финляндского вокзала, а там уже сесть на электричку на Приозерск или Шлиссельбург.

Добраться можно и на автобусе. Для этого поезжайте на автовокзал на Обводном канале и садитесь на транспорт в нужном направлении.

Из Петрозаводска

До северного берега удобнее ехать из Петрозаводска. Город имеет воздушное сообщение только с Москвой, самолеты летают пять дней в неделю. От местного автовокзала отходят автобусы на побережье. К примеру, до Сортавала ехать около четырех часов.

Ну и, конечно, до Ладожского озера почти с любого места можно доехать на автомобиле. Представим, что вы стартуете из Москвы. Доезжаете до Санкт-Петербурга по трассе М-10, а затем сворачиваете по КАДу на трассу «Сортавала». Так вы доедете до северной части Ладоги.

Если хотите добраться до южного берега, то, не доезжая до Петербурга, от города Чудово Новгородской области сворачиваете на Кириши и Волхов. Эта дорога выведет вас на трассу «Кола», которая в дальнейшем и приведет к Ладожскому озеру.

В какой сезон лучше ехать

Наилучшим временем считается лето. Именно тогда погода на Ладожском озере максимально комфортная. Однако помните, что в любом случае Ладога — место не с самым идеальным климатом. Здесь постоянные ветра, большая влажность и облачность. Осенью здесь сезон штормов, а зимой чаще всего господствует арктический антициклон.

Интересно, что северное и восточное побережья Ладоги, что находятся со стороны Карелии, приравнены к районам Крайнего Севера. Хотя, на самом деле, среднегодовая температура здесь незначительно ниже, чем в Санкт-Петербурге.

Лучшие месяца для отдыха на Ладожском озере — это июль и август. Вероятнее всего, дневная температура в это время перевалит за +20 градусов. Однако стоит все равно смотреть на прогноз. Учтите, что купаться вы сможете не каждый день, все зависит от погоды и температуры воздуха. Вода редко прогревается выше +21 градуса. Впрочем, и эта температура актуальна только для южной и мелководной части.

Основные достопримечательности Ладоги

Окрестности Ладожского озера богаты на достопримечательности. Расскажем, что здесь можно посетить.

Нижнесвирский заповедник

Он находится на правом берегу реки Свирь, что впадает в озеро. Его основная задача — охранять богатую фауну и флору местного края. Здесь можно увидеть множество редких растений и животных, в том числе нерпу.

Остров Валаам

Пожалуй, одно из самых популярных мест Ладожского озера. На Валаамском архипелаге этот остров — самый крупный. Его площадь составляет 28 км². Здесь находится Валаамский в честь Преображения Господня ставропигиальный мужской монастырь. Основан он был в X-XI вв.

Впрочем, не только религиозные места привлекают туристов на Валаам. Здесь чрезвычайно красивая природа. Весь остров покрыт хвойными лесами. Пейзажи этих мест писали И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, Н. Рерих.

Мемориал «Дорога жизни»

Через Ладожское озеро во время Второй мировой войны проходила транспортная магистраль. Именно «Дорога жизни» связывала блокадный Ленинград со всей остальной страной. Здесь находятся мемориалы, а также музей «Дорога жизни», который располагается около маяка Осиновец.

Шлиссельбург

У истоков Невы находится город Шлиссельбург. Основной достопримечательностью города является крепость Орешек, которая была заложена еще князем Юрием Даниловичем в 1323 году. Кроме того, здесь же находятся Староладожский канал, Никольская церковь и Благовещенский собор.

Приозерск

В Приозерске стоит крепость Корела, которая была построена в 1310 году. Также здесь можно увидеть лютеранскую кирху, церковь Всех святых и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Отдых на Ладожском озере

Конечно, далеко не все хотят во время отпуска ходить по достопримечательностям. Расскажем, какой еще отдых может быть на Ладожском озере.

На самом деле, главная достопримечательность Ладоги — это местная природа. Суровые северные пейзажи очаровывают и вдохновляют. Симбиоз сосен, мхов и скал вызывает неподдельный восторг. Сколько бы раз вы ни приезжали сюда, все равно будете находить что-то новое и примечательное. Шум волн, дальняя линия горизонта и невероятная красота здешних пейзажей умиротворяют, настраивают на медитативный лад.

Обязательно стоит посмотреть шхеры Ладожского озера. Это сочетание скалистых островов, заливов и фьордов. Шхеры начинаются на востоке, от города Питкяранта, и продолжатся до запада, Приозерска. Красоту этого явления сложно описать, пожалуй, ее можно лишь увидеть и пропустить через себя. Любоваться шхерами можно как пешком, так и на лодке, плавая с острова на остров.

Если вы любите активный отдых, можно заняться скалолазанием. На берегу Якимварского залива Ладожского озера, у города Лахденпохья, находится Змеиная гора (другое название — гора-риф Анны). Вокруг — изобилие островов, песчаные и каменные пляжи. С вершины горы открывается захватывающий дух вид на шхеры.

Устраивают на Ладоге байдарочные и каячные туры. Они позволяют насладиться чудесными местными пейзажами прямо с воды.

Кстати, всем, кто приезжает сюда, обязательно рекомендуем попробовать местную рыбу. Практически в каждом населенном пункте рядом с трассой продают копченую, вяленую или свежую рыбу. Воды Ладожского озера очень чистые, поэтому рыбка точно пойдет вам на пользу!

Пляжи Ладожского озера

Их существует великое множество. Расскажем об основных.

Поселок Коккорево Всеволожского района Ленобласти

Пожалуй, один из наиболее популярных пляжей. Здесь всегда много людей. Приезжают сюда и с близлежащих дач, и из Петербурга. Пляж песчаный и достаточно чистый. При этом никакой необходимой инфраструктуры (туалеты, раздевалки, душ) нет. Здесь собираются виндсерферы и кайтсерферы.

Поселок Ладожское озеро Всеволожского района Ленобласти

Тоже неплохой песчаный пляж со всеми необходимыми удобствами. Как и в Коккорево, здесь весьма многолюдно. Есть прокат спортинвентаря. Рядом находится музей Блокады Ленинграда.

Поселок Моторное Приозерского района Ленобласти

Песчаный пляж для любителей палаточного отдыха. Вокруг — много сосен. Вода практически всегда холодная, покупаться рискнет не каждый. От Санкт-Петербурга до этого места около 150 км.

Остров Койонсаари, Лахденпохский район Карелии

Великолепное место для любителей спокойствия и дикой природы. Здесь мало людей и невероятные пейзажи вокруг.

Ладожское озеро — чудесное место, где каждый сможет найти вид отдыха себе по душе. Рекомендуем вам обязательно туда съездить!

Источник

Ладожское озеро

| Ладожское озеро карельск. Luadogu фин. Laatokka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Координаты: Координаты: 60°45′00″ с. ш. 31°30′00″ в. д. / 60.75° с. ш. 31.5° в. д. (G) (O) (Я) 60.75 , 31.5 60°45′00″ с. ш. 31°30′00″ в. д. / 60.75° с. ш. 31.5° в. д. (G) (O) (Я) (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вид из крепости Орешек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Страна |  Россия Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Регионы | Ленинградская область, Республика Карелия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Высота над уровнем моря | 4,84 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Длина | 219 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ширина | 138 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Площадь | 18 135 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Объём | 908 км³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Длина береговой линии | 1570 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Наибольшая глубина | 230 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Средняя глубина | 51 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип минерализации | ультрапресное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Солёность | 0,06 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Прозрачность | 2,3—3,9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Площадь водосбора | 276 000 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Впадающие реки | Свирь, Волхов, Вуокса, Сясь, Назия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вытекающая река | Нева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Озеро | Площадь поверхности воды, км² | Объём, км³ | Месторас- положение (страна) |

|---|---|---|---|

| Ладожское | 17 700 | 908 |  Россия Россия |

| Онежское | 9720 | 285 |  Россия Россия |

| Венерн | 5550 | 180 |  Швеция Швеция |

| Псковско- Чудское | 3550 | 25,2 |  Россия Россия  Эстония Эстония |

| Веттерн | 1900 | 72 |  Швеция Швеция |

| Сайма | 1800 | 36 |  Финляндия Финляндия |

| Белое | 1290 | 5,2 |  Россия Россия |

| Выгозеро | 1140 | 7,1 |  Россия Россия |

| Меларен | 1140 | 10,0 |  Швеция Швеция |

| Пяйянне | 1065 | . |  Финляндия Финляндия |

| Ильмень | 1200 | 12,0 |  Россия Россия |

| Инари | 1000 | 28,0 |  Финляндия Финляндия |

Площадь озера без островов составляет от 17,6 тыс. км² (с островами 18,1 тыс. км²) [1] ; длина с юга на север — 219 км, наибольшая ширина — 138 км. Объём водной массы озера — 908 км³. Это в 12 раз больше, чем ежегодно вливается в него реками и выносится рекой Невой. Сезонные колебания уровня воды в озере невелики из-за значительной площади водной поверхности этого водоёма и из-за относительно небольшой годовой вариации количества поступающей в него воды. [19] Последнее обусловлено наличием крупных озер в пределах водосбора Ладожского озера и наличием гидроузлов на всех основных притоках, что все вместе обеспечивает достаточно равномерный приток воды в течение года.

Береговая линия озера более 1000 км [20] . Северные берега, начиная от Приозерска на западе до Питкяранты на востоке, большей частью высокие, скалистые, сильно изрезанные, образуют многочисленные полуострова и узкие заливы (фьорды и шхеры), а также мелкие острова, разделённые проливами. Южные берега низкие, слабо изрезанные, подтапливаемые из-за неотектонического субмеридионального перекоса озера [9] [19] . Побережье здесь изобилует мелями, каменистыми рифами и банками [21] . В южной половине озера — три крупных залива: Свирская, Волховская и Шлиссельбургская губы [1] . Восточный берег малоизрезан, в него вдаются два залива — Лункуланлахти и Уксунлахти, отгороженных со стороны озера одним из крупнейших островов Ладоги — Мантсинсаари. Здесь встречаются широкие песчаные пляжи. Западный берег ещё менее изрезан. Он порос густым смешанным лесом и кустарником, подступающим вплотную к урезу воды, вдоль которого россыпи валунов. Гряды камней нередко уходят от мысов далеко в озеро, образуя опасные подводные мели [21] .

Для рельефа дна Ладожского озера характерно увеличение глубины с юга на север. Глубина изменяется неравномерно: в северной части она колеблется от 70 до 230 м, в южной — от 20 до 70 м. Средняя глубина озера — 50 м, наибольшая — 233 м (к северу от острова Валаам) [9] . Дно северной части неровное, изборождённое впадинами, а южной части более спокойное и отличается большей сглаженностью [21] . Ладожское озеро занимает восьмое место среди глубочайших озёр России.

| Ладога. Шторм | Полярное сияние | Валун у Видлицы | Закат на смежном озере Куореярви |

Прозрачность у западного побережья Ладожского озера 2—2,5 м, у восточного побережья 1—2 м, в приустьевых участках 0,3—0,9 м, а к центру озера увеличивается до 4,5 м. Наименьшая прозрачность наблюдалась в Волховской губе (0,5—1 м), а наибольшая — к западу от Валаамских островов (летом 8—9, зимой свыше 10 м) [11] . На озере наблюдаются постоянные волнения. Во время сильных штормов вода в нём «кипит», а волны почти сплошь покрыты пеной [1] . В водном режиме характерны сгонно-нагонные явления (колебания уровня воды на 50—70 см ежегодно, максимально до 3 м), сейши (до 3—4 м), высота волн при штормах до 6 м. Озеро замерзает в декабре (прибрежная часть) — феврале (центральная часть), вскрывается в апреле — мае. Центральная часть покрывается сплошным льдом только в очень суровые зимы. Из-за длительного и сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом очень холодная; она прогревается только в тонком верхнем слое и в прибрежной полосе. Температурный режим различается в центральной глубоководной части озера и на побережье. Температура воды на поверхности в августе до 24 °C на юге, 18—20 °C в центре, у дна около 4 °C, зимой подо льдом 0—2 °C. Вода пресная и чистая (кроме участков, загрязнённых промышленными стоками) [9] , минеральные вещества и соли растворены в ничтожно малом количестве. Вода относится к гидрокарбонатному классу (малое содержание солей кальция и магния, чуть больше никеля, алюминия) [21] .

Бассейн и острова

В Ладожское озеро впадают 35 рек [4] . Крупнейшей рекой, которая впадает в него, является река Свирь, которая выносит в него воды из Онежского озера. Также в озеро поступает вода через реку Вуокса от озера Сайма [22] , а через реку Волхов — от озера Ильмень. В него также впадают реки Морье, Авлога, Бурная, Кокколаниоки, Соскуанйоки, Иййоки, Айрайоки, Тохмайоки, Янисйоки, Сюскюяниоки, Уксунйоки, Тулемайоки, Мийналанйоки, Видлица, Тулокса, Олонка, Обжанка, Воронежка, Сясь, Лава, Рябиновка, Назия и другие. Нева — единственная река, вытекающая из Ладожского озера.

Площадь водосборного бассейна — 258 600 км². Примерно 85 % (3820 мм) приходной части водного баланса даёт приток речных вод, 13 % (610 мм) — атмосферные осадки и 2 % (90 мм) — приток подземных вод. Около 92 % (4170 мм) расходной части баланса идёт на сток Невы, 8 % (350 мм) — на испарение с водной поверхности [23] . Уровень воды в озере не постоянен. Его колебания хорошо заметны по более светлой полосе на поверхности уходящих в воду скал.

На Ладожском озере около 660 островов (площадью более 1 га) общей площадью 435 км². Из них около 500 сосредоточено в северной части озера, в так называемом шхерном районе, а также в составе Валаамского (ок. 50 островов, включая острова Байевые), Западного архипелагов и группы островов Мантсинсаари (ок. 40 островов) [24] . Самые крупные острова — Риеккалансари (55,3 км²), Мантсинсаари (39,4 км²), Кильпола (32,1 км²), Тулолансари (30,3 км²) и Валаам (27,8 км²) [11] .

Наиболее известны на Ладожском озере Валаамские острова — архипелаг из примерно 50 островов площадью порядка 36 км², благодаря расположению на главном острове архипелага Валаамского монастыря. Также известен остров Коневец, на котором также расположен монастырь.

Флора и фауна

Северное и восточное побережья Ладожского озера относятся к подзоне средней тайги, а южное и западное — к подзоне южной тайги. Для средней тайги характерны ельники-черничники без подлеска, с сомкнутым древостоем и сплошным покровом блестящих зелёных мхов. В подзоне южной тайги господствуют тёмнохвойные породы с подлеском, где иногда встречаются липа, клён, ильм, появляется травяной ярус с участием дубравных трав, а моховой покров развит слабее, чем в средней тайге. Наиболее характерный тип леса — ельники-кисличники [11] .

Острова озера скалистые, с высокими, до 60—70 м, иногда отвесными берегами, покрыты лесом, иногда почти голые или со скудной растительностью [11] . Южное и юго-западное побережье озера на протяжении 150 км заросло камышом и рогозом. Здесь находятся пристанища и места гнездования водоплавающей птицы [1] . На островах множество гнездовий чаек, на них растёт черника, брусника, а на более крупных есть грибы [24] .

В Ладожском озере насчитывается 120 видов высших водных растений. Вдоль берегов островов и материка протягивается полоса тростниковых зарослей шириной 5—10 м. В глубоко врезанных в сушу заливах развиваются разнообразные группировки макрофитов. Ширина полосы зарастания в этих местах достигает 70—100 метров. Почти полностью отсутствует водная растительность вдоль восточного и западного берегов озера. В открытых водах озера растительность развита слабо. Этому препятствуют большая глубина, низкая температура воды, малое количество растворенных питательных солей, крупнозернистые донные отложения, а также частые и сильные волнения. Поэтому наиболее разнообразная растительность встречается в северном — шхерном — районе Ладоги. В озере распространены 154 вида диатомовых, 126 видов зелёных и 76 видов сине-зелёных водорослей. В глубинных ладожских водах содержится лишь 60—70 тысяч микроорганизмов в см³, а в поверхностном слое — от 180 до 300 тысяч, что говорит о слабой способности озера к самоочищению [25] .

В Ладожском озере было выявлено 378 видов и разновидностей планктонных животных. Больше половины видов приходится на долю коловраток. Четвертую часть общего количества видов составляют простейшие, а 23 процента падает совместно на ветвистоусых и веслоногих рачков. Наиболее распространёнными в озере зоопланктоными видами являются дафнии и циклопы. Большая группа водных беспозвоночных животных обитает на дне озера. В Ладоге их найдено 385 видов (в основном различные рачки). Первое место в составе бентофауны принадлежит личинкам насекомых, на долю которых приходится больше половины всех видов донных животных — 202 вида. Далее идут черви (66 видов), водяные клещи, или гидрокарины, моллюски, ракообразные и другие [25] .

Озеро богато пресноводной рыбой, которая на икрометание идёт в реки. В Ладожском озере проживают 53 вида и разновидности рыб: ладожская рогатка, лосось, форель, палия, сиги, ряпушка, корюшка, лещ, сырть, синец, густера, краснопёрка, жерех, сом, судак, плотва, окунь, щука, налим и другие. Воздействие человека на водоём снижает численность ценных рыб — лосося, форели, палии, озёрно-речных сигов и других, а атлантический осётр и волховский сиг занесены в Красную книгу России. К наиболее продуктивным районам относится мелководная южная часть озера с глубинами до 15—20 м, где сосредоточен основной промысел рыбы, а к наименее продуктивным — северный шхерный район [26] . Из Финского залива по Неве для икрометания в Волхов и другие реки через озеро проходит осётр [1] . Вдоль южного и юго-восточного берега Ладожского озера водится судак. Обитает в озере лосось, который осенью идёт в реки, где мечет икру. В Ладожском озере и Волхове разводят сига, сибирского осетра и других рыб [19] .

В Приладожье регулярно встречается 256 видов птиц, принадлежащих к 17 отрядам. На транзитном пролёте весной и осенью здесь отмечено более 50 видов птиц. Миграционные связи Приладожья охватывают пространство от Исландии до Индии и от южной Африки до Новой Земли. Наиболее привлекательными для птиц территориями является южное Приладожье. Здесь на пролёте встречаются поганки, лебеди, гуси, утки, кулики, чайки, крачки, журавли и пастушковые, а также гнездовья речных уток, хохлатой чернети, красноголового нырка, чаек, крачек, большого и среднего кроншнепов, большого веретенника, травника, золотистой ржанки и других куликов, серого журавля, орлана-белохвоста, скопы, кобчика, филина, бородатой неясыти, болотной совы и ряда других птиц. Северные шхеры являются местом гнездования серощёкой поганки, большого и среднего крохалей, чаек (в том числе морской чайки и клуши), крачек (в том числе полярной крачки), куликов и многих других видов, на пролёте наблюдаются скопления арктических уток и куликов [27] .

В Ладожском озере обитает единственный представитель ластоногих, ладожская кольчатая нерпа. Численность нерпы в озере оценивается в 4000—5000 голов (по данным 2000 года). Вид занесён в Красную книгу [28] .

Экологические проблемы

После Второй мировой войны на острове Хейнясенмаа проводились эксперименты с боевыми радиоактивными веществами, хранилищем которых служил трофейный эсминец, переименованный в «Кит». Подобные эксперименты проводились на острове Коневец, где с конца войны по 1996 год была опытная станция, на которой разрабатывали новые виды оружия и взрывчатки, испытывалось действие на животных фосфорорганических отравляющих веществ табуна, зарина, зомана [29] .

Исследования показывают, что в Ладожском озере всё больше сильно загрязнённых участков. Около 600 промышленных предприятий (Волховский алюминиевый завод, ТЭЦ, котельные, нефтехимические и асфальтобитумные производства, пиролиз, а также автотранспорт, горящие свалки), в том числе целлюлозно-бумажные комбинаты (Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, Светогорский и Приозерский (закрыт в 1986 году) бумажные комбинаты) и несколько сотен сельскохозяйственных предприятий сбрасывают промышленные стоки в Ладогу и её притоки. Из них единицы имеют современные очистные сооружения [30] . Существует мнение [Чьё?] , что, пользуясь безразличным отношением со стороны российских властей к чистоте воды озера, свои отходы спускает в Вуоксу и финская сторона.

В 1970-е годы воды Ладожского озера по существовавшим стандартам считались чистейшими и характеризовались I классом качества. [31] Сегодня Ладога считается умеренно загрязнённым водоёмом, ей присвоен III класс [32] . На некоторых островах озера отмечено радиоактивное загрязнение [29] .

По данным на 2000 год концентрации никеля, меди, цинка, свинца, кадмия и кобальта в придонных водах южной прибрежной части Ладожского озера и впадающих в него рек близки к средним значениям концентраций в реках мира. Содержание железа выше средних мировых значений для озёрных вод в 3 раза, для речных — в 13 раз. Установлены две области с аномально высоким для бассейна Ладоги содержанием тяжёлых металлов в растворённой форме: устьевая зона реки Морье, где концентрации никеля, кадмия и меди превышают фоновые значения в 20, 10 и 3 раза соответственно и западная часть бухты Петрокрепость, где содержания меди и цинка выше фоновых соответственно в 20 и 10 раз. Особенно сильным микробным загрязнением, отличаются районы Волховской губы, восточного прибрежья (устья рек Олонки, Тулоксы, Тулемайоки) и ряд районов северного прибрежья (Приозерск, Питкяранта, Лахденпохья). Сильное микробное и токсическое загрязнение наблюдается в Свирской губе и ряде районов восточного прибрежья (устья рек Обжанки и Видлицы) [33] .

С 2008 года в шхерах севера Ладожского озера на территории Карелии создаётся Национальный парк «Ладожские Шхеры» [34] . Территория будущего парка составит около 150 тысяч гектаров, примерно от южной границы с Ленинградской областью до поселка Импилахти в Питкярантском районе. Национальный парк «Ладожские шхеры» — это территория с уникальным ландшафтом и климатом, выходом на поверхность докембрийских пород, малонарушенными лесами и редчайшими видами растений, здесь обитает ладожская нерпа [35] .

История

Через Ладожское озеро из Скандинавии через Восточную Европу в Византию с IX века проходил водный путь «Из варяг в греки» [36] . В VIII веке на реке Волхов неподалёку от впадения в Ладожское озеро был основан город Ладога, не позднее XII века на северо—западном берегу возник город Корела, в 1323 году у истоков Невы — крепость Орешек. В конце XIV века на Валаамских островах возник Валаамский монастырь, а на острове Коневец — Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь [4] .

В результате поражения в войне со Швецией по Столбовскому миру 1617 года северное, западное и южное побережье Ладожского озера вошло в состав Шведской Ингерманландии. Русская крепость Орешек была переименована в Нотебург (Ореховый город), а крепость Корелы в Кексгольм [37] . На северном берегу озера в 1632 году шведами было основано городское поселение Сордвалла. На начальном этапе Северной войны 1700—1721 годов Ладожское озеро и его побережье стали аренами военных действий. В 1702 году состоялось сражение кораблей в районе Кексгольма. 11 октября 1702 года штурмом была взята крепость Нотебург у истоков Невы. Петром I она была переименована в Шлиссельбург (Ключ—город). По распоряжению царя Петра I в 1704 году на южном побережье Ладожского озера основан город Новая Ладога. В 1705 году российские войска перешли по льду озеро и на три дня заняли город Сордвалла. В 1710 году штурмом был взят город Кексгольм. По Ништадтскому мирному договору 1721 года побережье Ладожского озера стало полностью российским. Для упрощения судоходства вдоль южного берега озера в 1718—1731 годах от Невы до Волхова построен Староладожский канал. Взамен обмелевшего канала в 1861—1866 годах построили Новоладожский канал [4] .

С 1939 по 1944 годы в Ладожском озере действовала Ладожская военная флотилия в составе Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны в 1941—1944 годах большая часть побережья Ладожского озера была оккупирована германскими и финскими войсками. В юго-западной части озера с сентября 1941 года по март 1943 года действовала Дорога жизни, связывавшая находящийся в блокаде город Ленинград с остальной территорией страны [4] . Дорога организована в сентябре 1941 года от порта Осиновец по Ладожскому озеру: в навигацию — водным транспортом на Кобону (35 км) и Новую Ладогу (135 км), в ледостав — автомобильным транспортом на Кобону. За это время по Дороге жизни было доставлено 1,6 миллиона тонн грузов и эвакуировано на Большую землю около 1376 тысяч человек [9] .

История исследований озера

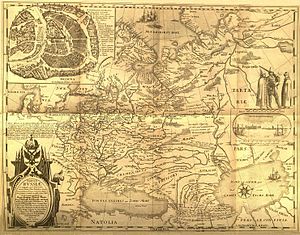

Новгородцы на протяжении нескольких веков имели на Ладоге не только торговый, но и военный флот. От них географические сведения разными путями попадали к западноевропейским картографам. На одной из первых карт Московского государства изготовленной средневековым немецким учёным Себастьяном Мюстером в 1544 году обозначено озеро Ладога. На чертеже Руси 1600 года составленной царевичем Фёдором Годуновым Ладожское озеро прописано с большой точностью очертаний берегов. В начале середине XVIII века была составлена «Карта Ладожского озера и канала», на которой показаны береговая линия и трасса канала с указанием его профилей [38] .

В 1763—1765 годах по поручению Государственной Адмиралтейской Коллегии экспедиция под руководством капитан-лейтенанта Д. Селянинова выполнила промер в средней части озера, исследовала прибрежную часть его около Шлиссельбурга, а у остальных берегов была проведена только рекогносцировка. Была составлена рукописная карта, которая не была напечатана. Позднее на остальных участках у берегов озера проводили исследования гидрографы М. П. Фондезин, С. И. Мордвинов. На основе этих сведений в 1812 году в чертёжной Адмиралтейского департамента была составлена и издана первая карта всего Ладожского озера. В 1858 году Морское министерство распорядилось сделать систематическую опись озера, для чего Гидрографический департамент снарядил экспедицию под руководством штабс-капитана А. П. Андреева, работавшую до 1866 года. По итогам экспедиции Русское географическое общество в 1875 году наградило А. П. Андреева большой золотой и серебряной медалями.

В 1930-х годах Управлением по обеспечению безопасности кораблевождения на Балтийском море была организована вторая экспедиция по проведению систематической описи Ладожского озера, создана новая триангуляционная сеть на берегах озера до границы с Финляндией, с помощью рыболотов выполнен промер береговой и центральной части озера. В прибрежной полосе суши была проведена топографическая съёмка, развёрнута сеть футштоков для наблюдений за колебаниями уровня озера, было обследовано много банок. На основе этих материалов составлены карты и планы масштабов 1:100 000—1:25 000, а на отдельные бухты — масштаба 1:10 000. В 1950—1960-х годах силами Балтийской гидрографической экспедиции проводилась систематическая подробная опись всего озера, в результате которой обновлялись старые и появлялись новые планы масштаба 1:10 000.

С 1956 года Лаборатория озероведения (теперь Институт озероведения РАН) начала проведение комплексных лимнологических исследований (гидрологических, гидрохимических и гидробиологических) озера. Систематические наблюдения проводились на станциях постоянной сети, включающей 114 точек, равномерно распределённых по акватории озера, в том числе 21 точку наблюдений, выполняемых в процессе мониторинга, и 7 станций для проведения комплексных наблюдений на продольном разрезе озера. В результате были получены данные по пространственному и сезонному распределению характеристик гидрологических, гидрохимических и гидробиологических процессов и изучена их взаимосвязь в озёрной экосистеме. Проводились комплексные исследования, направленные на изучение состояния экосистемы в условиях возросшего антропогенного воздействия, дан прогноз его дальнейшего развития при различных уровнях поступления фосфора в экосистему. После 1991 года проводились исследования закономерностей функционирования экосистемы водоёма, разработаны основы эколого-химико-токсикологического мониторинга озера. Кроме Института озероведения РАН и Гидрографической службы Военно-морского флота России, в исследованиях Ладожского озера принимали участие Северо-Западное управление Роскомгидромета, Невско-Ладожское Бассейновое водное управление, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Государственный Комитет по охране окружающей среды Республики Карелия, ВНИИОкеангеология, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербургский государственный университет, Университет Йоэнсуу (Финляндия) и другие организации [38] . Результатом этой работы стал Атлас «Ладожского озера» вышедший в 2002 году [39] .

С 2002 года на дне Ладожского озера и Финского залива участники проекта «Тайны затонувших кораблей» работают над составлением государственного регистра затонувших кораблей, самолетов и различных подводных объектов. Благодаря особенностям воды, достаточно пресной и холодной, много затонувших объектов довольно хорошо сохранились на дне озера [40] [41] .

Хозяйственное значение

Озеро судоходно, является частью водной магистрали, входящей в состав Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала. Наиболее интенсивное движение судов осуществляется на юге озера от реки Невы до реки Свири. На Ладоге не редки серьёзные шторма, особенно в осеннее время. Тогда в целях безопасности движение пассажирских теплоходов по Ладоге может быть на время запрещено.

Со времени основания Петербурга Ладожское озеро вошло составной частью в водную транспортную систему северной части России. В целях обеспечения безопасности плавания вдоль южного берега озера известным гидротехником, труды которого были высоко оценены Петром — Минихом был проложен канал, впоследствии названный Староладожским каналом. Когда его размеры оказались малы, несколько севернее для бесперебойного движения вдоль южного берега озера от Невы до Свири был проложен Новоладожский канал, длина которого 169 км. Сейчас Староладожский канал почти целиком зарос и пересох, а Новоладожский используется и по сей день для прохода речных судов, не приспособленных к озёрным условиям [42] . По данным на 2000 год по озеру перевозится около 8 миллионов тонн различных грузов. С Волги на Балтику везут нефть и нефтепродукты (4 миллиона т в год), химическое сырьё (0,63), лес (0,39), стройматериалы (0,13), прочее (0,41). В обратном направлении строительные материалы (1,2), прочее (1,11). Кроме того, по Ладожскому озеру ежегодно перевозится около 77 000 пассажиров: 40 000 по направлению Волга — Балтика и 37 000 по направлению Балтика — Волга [43] . Шлюзы на реке Свирь в навигации 2010—2012 годов работают с 30 апреля по 15 ноября [44] .

Из Санкт-Петербурга, Москвы, Приозерска, Сортавалы совершаются туристические круизы на острова Валаам и Коневец. При заходе туристических судов на Валаамский архипелаг, теплоход идёт по центральной акватории Ладоги, при этом берегов не видно. При сильном ветре возможна довольно чувствительная качка [42] . Регулярного пассажирского сообщения по озеру нет, но регулярно несколько раз в день во время навигации по маршрутам Сортавала — Валаам, Питкяранта — Валаам и Приозерск — Коневец ходят туристические теплоходы, в том числе и на подводных крыльях [45] [46] [47] .

Ведущее промысловое значение имеют около 10 видов рыб, среди которых наиболее массовыми являлись ряпушка, рипус и корюшка. Достаточно многочисленны также судак и различные формы озёрных сигов [26] .

Источник