Моря и Океаны

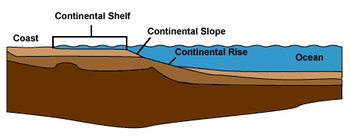

Материковая отмель — Шельф

Материковой отмелью или шельфом обычно определяют как мелководные зоны вокруг материков, простирающиеся от берега до резкого перегиба поверхности дна, где оно, круто погружаясь, достигает области больших глубин океанического ложа.

Средняя ширина шельфа около 70 км, средняя глубина около 140 м, хотя фактически глубины варьируют в широких пределах, в частности, в зависимости от типа Материковой отмели. Существует несколько типов Материковых отмелей : шельф областей оледенения, шельф с параллельными грядами и впадинами, ровные Материковые отмели высоких широт Материковые отмели подверженные воздействию сильных течений, шельфы тропических морей, шельфы со скалистыми банками вдоль внешнего края и шельфы больших дельт.

Материковая отмель областей оледенения. Там, где побережья во время оледенений были покрыты льдом, по-видимому, края ледников почти всегда выступали за пределы берегов на шельфе. В результате ледяной покров образовал тип шельфа, который отличается от всех других весьма неровной поверхностью дна. Здесь встречается много глубоководных впадин и трогов, особенно на внутренней части Материковой отмели. Некоторые троги, проходящие через всю Материковой отмели, являются продолжением ледниковых трогов побережья, например внешняя часть залива Св. Лаврентия, пролива Хуан-де-Фука, или фиордов, подобных фиордам Норвегии и Британской Колумбии (Канада). Глубина трогов достигает 300 м, а иногда 1000—1500 м. Почти во всех случаях относительная глубина трогов уменьшается по мере удаления от берега, в отличие от подводных каньонов, глубины которых возрастают с удалением от берега.

На внешней части Материковой отмели областей оледенения встречается много банок, кое-где выходящих на поверхность, подобно острову Сейбл около Новой Шотландии. Над банками находятся богатейшие промысловые районы, например районы банки Джорджес и Большой Ньюфаундлендской банки. Завихрения сильных приливных течений над мелководными банками образуют подводные песчаные бары и гигантскую песчаную рябь, вытянутые в направлении течений. По-видимому, морфология поверхности этих шельфов носит следы древнего оледенения в виде выпаханных трогов и внутренних впадин, а также моренных отложений, образующих внешние банки.

Материковая отмель с параллельными грядами и впадинами. Шельф с относительно ровной поверхностью дна встречаются в районах, не подвергавшихся оледенению. Дно таких Материковых отмелей имеет небольшие неровности в виде низких удлиненных гряд (высота обычно не превышает 6—9 м) и впадин между ними, простирающихся примерно параллельно берегу и внешнему краю шельфа. Гряды в большинстве случаев покрыты песком, во впадинах находятся илистые осадки.

Ракушечник, обнаруженный на некоторых грядах, свидетельствует о более мелководных условиях в период отложения осадков. Очевидно, при более низком уровне моря формировались барьерные острова, которые были впоследствии затоплены. Примером может служить район к В от центральной части атлантического побережья США.

Ровные Материковые отмели высоких широт. Несколько самых ровных шельфов находится в Беринговом море, у северных берегов Аляски и Сибири. В этих районах суша не была покрыта льдом, за исключением горных хребтов. По-видимому, прибрежный лед предотвращал развитие барьерных островов вдоль побережья арктических морей при низких уровнях моря во время оледенений. Постоянное движение плавучих льдов должно оказывать выравнивающее воздействие на дно шельфа. Невысокие холмы на поверхности данного типа шельфа, вероятно, являются результатом деятельности грунтового льда.

Материковой отмели, подверженные воздействию сильных течений. Существует несколько Материковых отмелей, связанных с деятельностью сильных течений. Между шириной шельфа восточного и западного побережий Флориды отмечен большой контраст: вдоль юго-восточной стороны полуострова шельф исключительно узкий, вдоль западной стороны он расширяется. Вдоль узкой Материковой отмели идет Гольфстрим со скоростью 3 узла и более. Сходная ситуация наблюдается и вдоль восточной стороны полуострова Юкатан. Указанные Материковые отмели или срезаны течениями, или течения не позволяют осадкам аккумулироваться на шельфе. Знаки ряби на поверхности песчаных осадков и даже гигантская песчаная рябь указывают, что влияние сильных поверхностных течений распространяется и на дно, хотя иногда образование ряби связано с придонными противотечениями.

Материковые отмели тропических морей. В пределах шельфов некоторых тропических морей встречаются обширные мелководные банки с разросшимися на них коралловыми рифами. Самые широкие из таких рифов находятся у побережья штата Квинсленд (Австралия). Здесь внутри полосы барьерного рифа на протяжении 2200 км имеется судоходный канал. Другие широкие Материковые отмели тропических морей с чистыми водами весьма бедны коралловыми рифами. Такие Материковые отмели обычно имеют террасы и другие следы четвертичных береговых линий, а также следы систем древних речных долин ледникового периода (например, Моленграафова речная система на Зондском шельфе).

Материковые отмели со скалистыми банками вдоль внешнего края. Многие узкие Материковые отмели ограничены вдоль внешнего края скалистыми банками. Некоторые из них поднимаются в виде островов над поверхностью моря. Такие банки характерны для западного побережья США. Примером их могут служить острова Фараллон вблизи Сан-Франциско. Современные геофизические исследования показали, что этот тип шельфа возник в результате блоковых подвижек земной коры и частично эрозии островов, существовавших вдоль края шельфа, а также в результате отложения осадков в котловинах, встречающихся близко у берега. Внешний край Материковой отмели также характеризуется наличием сбросов и крупных оползней.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Материковая отмель

Материковая отмель , называемая континентальным шельфом, в геологическом и топографическом отношении представляет собой продолжение суши в сторону моря. Эта зона расположена вокруг континента и измеряется от мелководья до глубины, на которой резко увеличивается уклон дна. Встречаются случаи, когда по протяженности зоны глубины расположения кромки слишком различны и имеют величины, намного превышающие типичные для шельфа. [2]

Шельф ( материковая отмель ) — примыкающая к суше мелководная и пологая часть океанского дна, в геологическом отношении являющаяся продолжением материка. Внешней границей шельфа принято считать изобату 200 м, ширина шельфа весьма разнообразна, в Сибири ширина шельфа достигает 800 км. Шельф по площади составляет 7 % общей площади Мирового океана, однако роль его в жизни человека весьма велика. [3]

Установлено, что материковая отмель занимает в настоящее время 7 6 %, континентальный склон 9 6 %, а океаническое ложе 82 8 % водной поверхности Земли. Несмотря на то, что области шельфа занимают лишь 7 6 % современной водной поверхности, они играли и играют исключительную роль в геологической истории Земли. Именно здесь накапливались основные массы известных нам осадочных горных пород. Неритовая область моря, особенно прибрежная ее часть, характеризуется сильной изменчивостью осадков в горизонтальном направлении. В пределах континентального склона и в еще большей степени на океаническом ложе осадки в горизонтальном направлении изменяются очень медленно и имеют всегда значительно меньшую мощность, чем отложившиеся одновременно с ними осадки в пределах шельфа. [4]

Континентальный шельф, или материковая отмель , в геологическом и топографическом отношении представляет собой продолжение суши в сторону моря. Это зона вокруг континента от уровня малой воды до глубины, на которой резко меняется уклон дна. То место, где это происходит, называется кромкой континентального шельфа. [5]

К шельфу относится не только материковая отмель , но и та часть суши, которая заливается водой во время приливов и отливов. Ширина ее достигает иногда 1 — 1 5 км. [6]

Море лежит в пределах материковой отмели и лишь местами занимает очень крутой материковый склон. [7]

Большая часть моря расположена на материковой отмели . Берега преимущественно отлогие, с далеко вдающимися в сушу заливами. Сложены они четвертичными песчано-глинжотыми отложениями с включением ископаемого льда. [8]

Материковый склон круто опускается от бровки материковой отмели к ложу океана или моря и занимает около 15 5 % площади Мирового океана. Нижняя граница его проходит на глубине 2000 — 4000 м, ширина изменяется от нескольких километров до нескольких сотен километров. [10]

ШЕЛЬФ ( англ, shelf) ( материковая отмель ), выровненная часть подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геол. [11]

ШЕЛЬФ ( англ, shelf) ( материковая отмель ) — выровненная часть подводной окраины материков, прилегающая, к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Правовой режим континентального шельфа и его границы регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982, конвенциями и внутренними законами государств. [12]

ШЕЛЬФ ( англ, shelf) ( материковая отмель ), выровненная часть подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геол. [13]

Но роль волноводов, по-видимому, играют материковые отмели ( шельфы) и уступы вдоль берега. На это указывают характерные особенности некоторых цунами. [14]

Океаническое дно имеет три четко выраженные ступени: материковую отмель , материковый склон и ложе океана или моря. Материковая отмель ( шельф, континентальное плато) является продолжением поверхности материков; занимает около 7 5 % площади Мирового океана. [15]

Источник

Материковая отмель

Ше́льф (англ. shelf ) — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа).

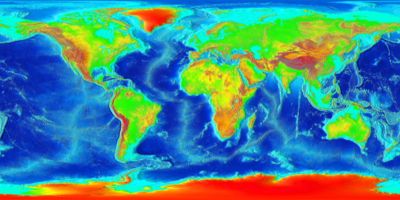

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии.

Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства). Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган — Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Материковая отмель» в других словарях:

Материковая отмель — син. термина шельф. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ — (Terrace) продолжение прибрежной части материка, покрытое мелким, большею частью до 200 м, морем (см. Шельф). Ширина материковой отмели различна в разных местах. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство… … Морской словарь

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ — то же, что шельф … Большой Энциклопедический словарь

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ — см. Шельф. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

материковая отмель — сущ., кол во синонимов: 1 • шельф (3) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

материковая отмель — Мелководная часть подводной окраины материков и островов, имеющая относительно ровную поверхность и незначительные уклоны дна. Syn.: шельф; континентальный шельф … Словарь по географии

материковая отмель — то же, что шельф. * * * МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ, то же, что шельф (см. ШЕЛЬФ) … Энциклопедический словарь

Материковая отмель — относительно мелководная подводная равнина, прилегающая к берегам материков и генетически составляющая часть материковой платформы. Ранее предполагалось, что её внешняя граница расположена на глубине 200 м, но последующие исследования,… … Большая советская энциклопедия

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ — то же. что шельф … Большой энциклопедический политехнический словарь

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ — то же, что шельф … Естествознание. Энциклопедический словарь

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Отмель материковая

Наименьшая ширина материковой отмели отмечается вдоль западных берегов Северной и Южной Америки и вдоль восточного и западного берегов Африки. Некоторые моря полностью расположены на материковой отмели — Азовское, Желтое, Баренцево, Карское и др.[ . ]

Крутой материковый склон океана заселен представителями батиальной (до 6000 м), абиссальной и ультраабиссальной фауны; в этих зонах, за пределами доступного для фотосинтеза освещения, растения отсутствуют.[ . ]

В рельефе океанского дна выделяют: материковую отмель, или шельф (полка), — мелководная часть до глубины 200 м, ширина которой в ряде случаев достигает многих сотен километров; материковый склон — довольно крутой уступ до глубины 2500 м и ложе океана, которое занимает большую часть дна с глубинами до 6000 м.[ . ]

СУБЛИТОРАЛЬ [от лат. sub — под, около и литораль] — зона морского дна, отмелей, расположенная между литорачью со стороны суши и батиалью со стороны океана; обычно глубина до 200 м; часто ограничивают только зоной распространения донных растений. С. — наиболее продуктивная зона моря с чрезвычайно обильной флорой и фауной. С. вместе с литоралью образует материковую отмель, или континентальный шельф. СУБОРЬ — природный сосновый с примесью ели, березы и др. пород лес, обитающий на относительно бедных почвах (супесях или глинистых песках).[ . ]

Так, например, моря Северного Ледовитого океана, расположенные в области материковой отмели, характеризуются долинно-хол-мистым подводным ландшафтом затопленной океаном суши. Наиболее мелководное море этого океана — Восточно-Сибирское, средняя глубина которого 58 м. К глубоководным морям Северного Ледовитого океана относятся Норвежское и Гренландское, средняя глубина которых 1740 и 1440 м; они имеют котловины с максимальной глубиной 4800 м (Гренландское) и 3680 м (Норвежское).[ . ]

Отчетливо видно преломление линий тока на границах между материком и началом материковой отмели и между материковой отмелью и зоной наибольших глубин. Очень интересна «тень» от Крымского п-ова, видная на рис. 648, сгущение линий тока по бокам от него и разрежение их при выходе к югу. На рис. 649 видно сгущение линий тока в «узости» между берегами Крыма и берегами Малой Азии и разрежение их к западу и к востоку от этой «узости».[ . ]

Батиаль (от греч. — глубокий)— зона, занимающая промежуточное положение между материковой отмелью и ложем океана (от 200—500 до 3000 м), т. е. соответствует глубинам материкового склона. Эта экологическая область характеризуется быстрым нарастанием глубины и гидростатистическим давлением, постепенным понижением температуры (в низких и средних широтах— 5—15°С, в высоких— от 3° до— 1°С), отсутствием фотосинтезирующих растений и др. Донные осадки представлены органогенными илами (из скелетных остатков фораминифер, кокколитофорид и пр.). В этих водах бурно развиваются автотрофные хемосинтезирующие бактерии; характерны многие виды плеченогих, морские перья, иглокожие, десятиногие ракообразные, из придонных рыб обычны долгохвосты, угольная рыба и др. Биомасса — обычно граммы, иногда десятки граммов/м2.[ . ]

Неритовая, или шельфовая, зона — это область моря, простирающаяся от берега до конца материковой отмели, что обычно соответствует глубине около 200 м. В некоторых местах она узкая, в других простирается на многие сотни и даже тысячи километров. Главные экологические особенности этой зоны определяются более выраженной связью с берегом и дном. Здесь наблюдаются значительные отклонения от океанических условий в солености воды (чаще в сторону понижения); пониженная прозрачность вследствие минеральной и органической взвеси (нередко за счет более высокой продуктивности планктона); отклонения в температурном режиме; более выраженное турбулентное перемешивание вод и, что особенно важно для растительного планктона, повышена концентрация питательных веществ.[ . ]

В связи с этим уместно будет сейчас напомнить отечественную теорию рефракции морских волн на материковой отмели. Она исходит из интересных исторических изысканий А. Н. Крылова, которому удалось расшифровать метод Ньютона, применявшийся для исследований по астрономической рефракции [49].[ . ]

Основное направление миграций из нашей тундры — на запад, к побережью Атлантики, много птиц летит и через материковые районы, пролетных краснозобиков можно видеть на открытых песчаных и грязевых отмелях рек и озер, часто в компании с чернозобиками и другими куликами. Места зимовки — главным образом тропическая Африка, а также юг Азии и Австралия. Много молодых птиц остается на второе календарное лето в районах зимовки, они залетают и севернее, в т. ч. встречаются у наших степных озер.[ . ]

Все шире ведется добыча многих полезных ископаемых, например нефти, серы, золота со дна шельфовой зоны (т. е. материковой отмели), наиболее богатой биологическими и прочими природными ресурсами, но в большей части находящейся под суверенитетом прибрежных стран).[ . ]

Хорошо объяснимо характерное различие между схемами обоих цитированных авторов: линии тока по-разному подходят к границам между материковой отмелью и областью наибольших глубин. Это — потому, что на модели Турлыгина «электропроводность» среды в центральной области Черного моря принята хотя и большой, но конечной, а на модели Лопатникова она считается бесконечно большой.[ . ]

Для проверки теории В. В. Шулейкина [47] А. А. Иванов произвел ряд измерений, построив прибор — полуавтомат для изучения рефракции волн на материковой отмели. Измерения дали хорошие результаты.[ . ]

Восточно-Гренландское холодное течение, служащее основным трактом для стока вод и выноса льда из Арктического бассейна, получает свое начало на материковой отмели Азии. При постепенном перемещении от материка на север течение в районе Полюса раздваивается: одна ветвь направляется в американский сектор Арктики, другая — в сторону Гренландского моря. У северо-восточного побережья Гренландии в Восточно-Гренландское течение вливаются воды холодного течения, идущего с запада вдоль северного побережья Гренландии. Ширина Восточно-Гренландского течения у 75—76° северной широты — 175— 220 км, скорость возрастает от двух миль в сутки под широтой 80° до 8 миль под 75°, до 9 миль под 70° и до 16— 18 миль под 65—66° северной широты; температура воды всюду ниже 0°. Пройдя Датский залив, оно соприкасается с теплым Ирмингером и вместе с ним огибает мыс Фарвель. В этом районе морские льды и айсберги, попадая в струи теплых вод, быстро тают. У мыса Фарвель ширина пояса плавучих льдов в отдельные месяцы достигает 250— 300 км, но благодаря теплым водам Ирмингера, севернее мыса Дезолейшн (62° северной широты), льды никогда не образуют здесь сомкнутого покрова, а ширина их пояса не превышает нескольких десятков километров.[ . ]

Граница суши и океана (нулевая отметка) не фиксирует перехода континентальной земной коры в океаническую. На гипсографической кривой находит отчетливое морфологическое выражение материковая отмель, или шельф, — затопленная водой низменная окраина континентов, а также материковый склон, у подножия которого, в среднем на глубине 2450 м, происходит замещение континентальной коры океанической. Заслуживает внимания совпадение отметок подножия материкового склона со средним (выравненным) уровнем земной коры — 2430 м ниже уровня океана. Если выравненную поверхность земной коры покрыть водой, содержащейся в Океане, уровень последнего окажется на 250 м выше современного.[ . ]

Наблюдая волны, движущиеся поблизости от берега, нетрудно обнаружить, что направление их движения здесь не остается постоянным. Даже если в открытом море направление движения волн параллельно берегу, то в пределах материковой отмели они постепенно заворачивают к берегу и подходят к нему иногда почти по направлению нормали.[ . ]

Весь объем океанических вод называют пелагиалью, которая подразделяется на части — поверхностную (эпипелагиаль), среднюю (батипелагиаль) и придонную (аббисопелагиалъ). Площадь морского дна также делится на части: береговая отмель называется литоралью, за ней следуют шельфовая зона и область резкого увеличения глубин (материковый склон, или батиаль). Дно глубоководной части называется абиссалью. На долю последней приходится 75 % площади океанического дна. Воды над литоралью и шельфом называют неритическими, а над батиалью и абиссалью — океаническими (рис. 1.9).[ . ]

В этих условиях могут свободно развиться обе составляющие «элементарного» потока: и чисто дрейфовое течение и течение градиентное, охватывая всю прибрежную зону вплоть до стенки берега. В природе обычно бывает иначе: берег образует сначала пологую материковую отмель, а потом, начиная примерно с глубины 200 м, дно чрезвычайно быстро понижается до нормальных морских глубин. В таких случаях приходится «отвесной стенкой» считать границу материковой отмели и к ней применять граничные условия. Тогда сами эти условия приобретают весьма простую форму — одного условия: полный потоп в направлении нормали к «стенке» должен равняться нулю.[ . ]

КОНТЕЙНЕР ОТХОДОВ — специальная емкость, в которую помещают отходы для промежуточного хранения и/или окончательного захоронения. К.о. защищает окружающую среду от загрязнения и отходы от воздействия экологических факторов. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ, шельф, материковая отмель [англ.[ . ]

Более активной в седиментологическом отношении зоной является внешняя часть шельфа. Это связано с ослаблением действия основных гидродинамических факторов: волн и зыби. Немаловажное значение имеет повышение биопродуктивности поверхностных вод над этой частью континентальной отмели, обусловленное подъемом глубинных вод или, иначе, апвеллингом, который в той или иной мере происходит вдоль большинства материковых склонов. На современных окраинах кратонов, сгруппированных по западному контуру Атлантики и Индийского океана, он особенно активен в районах циклонических круговоротов, в сфере действия которых находится атлантическая окраина Канады и частично США.[ . ]

Терригенные отложения — это продукты разрушения горных пород материков, поэтому по своему составу они близки к породам суши. Продукты разрушений берегов, а также наносы, выносимые речными водами, откладываются на различном расстоянии от берега. Эти отложения располагаются преимущественно на материковой отмели и материковом склоне. Среди терригенных отложений различают валуны, гальку, щебень, гравий, песок (крупный, средний и мелкий), мелкий песок с примесью ила (илистый песок), ил с примесью песка (песчанистый ил) и, наконец, илы различных цветов и оттенков.[ . ]

До последнего времени предполагалось, что в Мировом океане преобладают отложения органического происхождения, занимающие 75% площади дна. Из них 36% приходится на красную глину и 39% на органогенные илы. Лишь 25% площади дна покрыто континентальными (терригенными) осадками, встречающимися в пределах материковой отмели и склона. В зависимости от форм подводного рельефа осадки располагаются в следующей последовательности: крупнозернистые осадки отлагаются вблизи материков, с удалением от берега более мелкие фракции переходят в песок„ илистый песок, песчанистый ил, ил и на больших глубинах в глины. Грунты ложа характеризуются отложениями различного состава также в зависимости от глубины и форм подводного рельефа. В Атлантическом океане основная часть дна на глубинах более 4000 м: покрыта песчанистым и глинистым илами, состоящими из остатков раковинок корненожек (глобигерин), содержащих углекислый кальций, и обломочных измельченных частиц. Дно глубоководных котловин выстлано глинистыми илами коричнево-шоколадного-цвета (красная глина).[ . ]

Для рельефа дна Атлантического океана характерно наличие многочисленных банок, расположенных среди глубин в несколько тысяч метров. Особенно много таких банок в северной части океана к западу от побережья Марокко и Испании. Другая особенность рельефа дна Атлантического океана — большие площади, занятые материковой отмелью и склоном (до 2000 м). Для Атлантического океана характерно также наличие обширных абиссальных равнин с плоской поверхностью, расположенных у основания материкового склона по обе стороны Срединно-Атлантического хребта. Они распространены и в Западной, и в Восточной Атлантике. Эти абиссальные равнины обнаружены около 15 лет назад и еще недостаточно изучены. Многочисленные факты подтверждают их существование в океанах и морях в виде подводных течений. Спускаясь по склону морского дна, эти потоки способствуют образованию эрозионных долин, ущелий и ложбин, а также отложению осадков из взвешенных песков и глин. Они выносят и отлагают вдали от берегов на больших глубинах континентальные осадки и остатки отмершей мелководной фауны.[ . ]

Хребет Менделеева и поднятие Альфа образуют единый порог с минимальной глубиной 1230 м, отделенный Канадской котловиной от поднятия Бофорта. Новейшими советскими исследованиями в проливе между Шпицбергеном и Гренландией открыта рифтовая долина Лены, а в котловине Нансена впадина Литке с наибольшей в Северном Ледовитом океане глубиной (5400 м). На материковой отмели и особенно на склоне Северного Ледовитого океана встречаются подводные долины, погруженные речные долины, древние дельты сибирских рек и другие формы унаследованного рельефа. Геологическая история материковой окраины Северного Ледовитого океана более многообразна, чем в других океанах. Сочетание различных геологических структур (Америки, Гренландии, Евразии) определяет разнообразие в строении земной коры в Северном Ледовитом океане. Систематическое изучение физических полей — магнитного, сейсмического и гравитационного — позволило советским геологам более обоснованно судить о стадийности развития, структуре и происхождении Северного Ледовитого океана. На основании этих исследований предполагается, что евразийская часть океана является погруженным материком и континентальная кора переработана в океаническую. Хребет Ломоносова представляется как континентальная, частично погруженная структура, отделенная от материковой отмели западной Евразии.[ . ]

Мелководные морские ландшафты представлены акваториями Мирового океана с глубинами до 200 м. География их в основном соответствует шельфовой зоне океана, хотя полного сходства между ними нет. В то время как нижняя граница мелководных ландшафтов- очерчивается строго по 200-метровой изобате, совпадающей с нижним пределом фотосинтеза, нижняя граница шельфа (материковой отмели) испытывает значительные колебания.[ . ]

Если для глубоководных (дистальных) частей любой пассивной окраины характерны преимущественно движения отрицательного знака, которые не компенсируются в полной мере даже при относительно высоких скоростях аккумуляции осадков, то на окраинах континентальных рифтов в погружения втянуты также шельф и прилегающие районы суши. Преимущественные погружения испытывают и отторгнутые от материковой глыбы древние блоки с континентальным типом коры, например Багамская платформа, банка Роккол, Сейшельский микроконтинент и др. Напротив, для значительной части окраин эниплатформенных орогенных поднятий характерны движения положительного знака. Последними захвачены прибрежные районы континентальной отмели, о чем свидетельствует скалистый тии побережья, многочисленные выходы коренных пород в прибрежной часги шельфа и на срединной шельфовой равнине. Зато дистальные участки окраииы в данном случае втянуты в более выраженное прогибание, на что указывает сам профиль окраины: присутствие крупных сорванных блоков древних пород, развитие нроградационных серий на краю шельфа, а при наличии в разрезе древних соленосных толщ—многочисленные соляные диапиры.[ . ]

Рельеф западной части океана более сложен. Для него характерно чередование понижений и повышений дна. Последние часто поднимаются над уровнем моря в виде островов. На севере этой части океана располагается Сомалийская котловина (5100—5300 м), к юго-востоку от о. Мадагаскар — обширная Центральная Индийская котловина (до 6400 м), к югу от Мозамбикского пролива — Мадагаскарская котловина (до 5770 м). Материковая отмель достигает наибольшей ширины у берегов Индостана, где хорошо прослеживаются подводные долины рек, впадающих в океан.[ . ]

Наибольший интерес представляет вариант в). Для подготовки числовых значений а1? входящих в соответствующие клетки матрицы, профиль дна моря, изображенный сплошной кривой ниже оси абсцисс на рис. 654, пришлось заменить ступенчатой линией, которая нанесена пунктиром. Значения глубин, выраженные в метрах, проставлены вдоль нижнего отрезка оси ординат. Как видно на рисунке, максимальная напряженность электрического поля Е = 60 мв/км соответствует той точке кривой 3, которая находится над краем материковой отмели, где глубины начинают быстро нарастать в направлении открытого моря. Напряженность поля уменьшается до 51 мв/км у самого берега и резко падает в открытом море: например, на расстоянии 60 км от края отмели Е — 4,5 мв/км, а на расстоянии 70 км от этого края Е = 1 мв/к и.[ . ]

С. Я. Турлыгин и Н. А. Карелина сделали несколько серий опытов над моделированием различных полей «токов», среди которых особый интерес представляет моделирование потенциальных потоков над «материком» и «Черным морем» [26]. На плоское деревянное дно сосуда наливалась расплавленная белая паста, состоявшая из смеси парафина с мелом, и тщательно выравнивалась. На тех участках модели, которые изображали море, паста выскабливалась до нужной глубины, причем вся поверхность «моря» была разбита на две «глубинные зоны»: зону материковой отмели и зону наибольших глубин. Следовательно, самый тонкий слой вязкой прозрачной жидкости — чистого глицерина — находился над материком вокруг «моря» (сверху его ограничивала плоскость зеркального стекла, наложенного на модель), толще был слой над «материковой отмелью» и еще толще слой над «наибольшими глубинами моря». Экспериментаторы исследовали два варианта потенциального течения тонких струй сильно окрашенного глицерина, вводившихся в неподвижный слой прозрачного чистого глицерина: либо в направлении «с севера на юг», либо в направлении «с запада на восток». Получавшиеся картины окрашенных струй фотографировались аппаратом, установленным над моделью и направленным объективом вниз.[ . ]

На рис. 30 показаны основные экологические зоны Мирового океана, показывающие вертикальную зональность распределения живых организмов. В океане прежде всего выделяют две экологические области: толщу воды — пелагиалъ и дно — ёенталъ. В зависимости от глубины бенталь делится на литоральную (до 200 м), батиальную (до 2500 м), абиссальную (до 6000 м) и улътраабис-сальную (глубже 6000 м) зоны. Пелагиаль также подразделяется на вертикальнее зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелаги-аль, батипелагиаль и абиссопелагиалъ.[ . ]

Как показывают детальные геофизические исследования последних лет, а отчасти и материалы глубоководного бурения, внешняя кромка юрского шельфа располагалась, вероятно, на 60—100 км мористее современной. С нею зачастую отождествляют погруженный край древних карбонатных платформ, положение которого четко устанавливается геофизическими методами под современным склоном, а иногда в районе подножия в различных районах атлантической окраины США [43]. Расширение океанического ложа сопровождалось дроблением периферийных участков континентальной коры и погружением отдельных блоков. Непрерывные опускания, которыми был охвачен край континента, благоприятствовали в условиях аридного климата, господствовавшего на многих окраинах юрского периода, активному рифострои-тельству вдоль внешней кромки древней континентальной отмели. Лишь в прибрежных районах, в непосредственной близости от склонов эпирифтовых поднятий, накапливались терригенные морские, в основном песчаные осадки. Реконструкция обстановок се-диментогенеза, характерных для пассивных материковых окраин, располагавшихся в тропических и субтропических климатических зонах, дана на рис. 37.[ . ]

Источник