- Шельф Атлантического океана

- 1 ответ

- Знаете ответ?

- Предметы

- Новые вопросы

- Рейтинг сайта

- Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

- Краткое описание Атлантического океана

- Особенности геологического строения и рельефа дна

- Подводные окраины материков

- Области переходных зон

- Срединно-Атлантический хребет

- Ложе океана

- Отложения на дне

- Дополнительная информация

- Атлантический океан

- Реклама

Шельф Атлантического океана

1 ответ

Шельф Атлантического океана имеет разную ширину у берегов северной и Южной Америки, Африки и Европы.

У берегов Африки и Южной Америки шельф очень узкий. Шельфовая зона у берегов Северной Америки занимает несколько сотен километров. В северных широтах шельф сложный, сформированный ледником. У берегов Антарктиды имеются шельфовые ледники. Ближе к экваториальной зоне поверхность шельфа выровнена.

Оценка: 4 ( 24 голоса)

Знаете ответ?

Предметы

Новые вопросы

Рейтинг сайта

- 1.

Александра Марс 322

- 2.

Игорь Проскуренко 60

- 3.

Дарья Лысенко 59

- 4.

Дебил Франкфуртский 52

- 5.

Alina 45

- 6.

Иван Кашинов 29

- 7.

Наталья Малютина 25

- 8.

Капитан Немо 25

- 9.

Juno Namakawi 25

- 10.

Арина Ким 23

- 1.

Игорь Проскуренко 24,741

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4.

Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9.

Liza 15,165

- 10.

TorkMen 14,876

Самые активные участники недели:

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

Источник

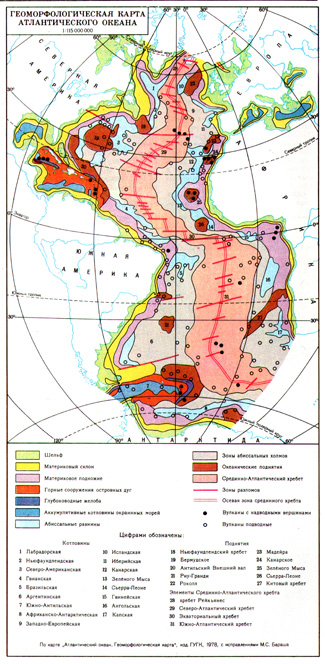

Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

В отношении донных отложений, окраин материков, переходных зон и рельефа дна, Атлантический океан отличается от других крупнейших водоемов. Индивидуальные черты развития объясняются его относительной молодостью, особенностями исторического движения тектонических плит и преобладающих течений в этой области водной оболочки Земли.

Краткое описание Атлантического океана

Атлантический океан, получивший название в честь титана Атланта из греческой мифологии, считается вторым в мире по величине после Тихого. Прилежащие территории материков захватывают:

- Северную и Южную Америку — на западе;

- Гренландию и Исландию — на севере, границей с этой стороны принято считать Исландско-Фарерскую возвышенность;

- Европу и Африку — в направлении востока;

- Антарктиду — на юге.

Чем ближе к северу расположена береговая линия, тем сильнее выражена ее извилистость. Побережье этой части прерывается проливами и заливами. Последние, в совокупности с внутренними морями, около 16 % всей площади водного бассейна. Объем воды в Атлантике в среднем пересчете за год составляет почти 330 млн кв. км, а это 25 % объема всей водной оболочки Земли.

Общие характеристики океана

| Площадь | 91,7 млн кв. км |

| Ширина бассейна: в наиболее узком месте в наиболее широком месте | 2830 км 6700 км |

| Средняя глубина | 3736 м |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Соленость воды | 35 промилле |

| Примерная площадь внутренних морей | 15 млн кв. км. |

Океан граничит с Индийским по меридиану, берущему начало от м. Игольный, заканчивающемуся участком Антарктиды под названием Земли Королевы Мод. Границу с Тихим океаном проводят по линии от м. Горн до м. Штернек, при этом захватывают промежуточные зоны — пролив Дрейка и о. Осте.

Особенности геологического строения и рельефа дна

Северная и южная Атлантика подразделяются на провинции:

- окраина материков (шельф, склон);

- ложе (сюда входят котловины, равнины, холмы, поднятия и прочие изменения рельефа);

- Срединно-океанический хребет.

В соответствии с теорией о материковых плитах, океан начал формироваться в палеозойскую эру после распада континента Пангея. Подвижные разломы плит, где может быть зафиксирована их активность, расположены близ острова Ньюфаундленд (он входит в состав территории Канады) и Сандвичевого архипелага Антарктики.

Океан еще молод, из-за чего не успел сформировать сложную структуру рельефа.

Единственный крупный хребет делит водоем на 2 почти равные половины. Это возвышение несколько раз выходит на поверхность воды на своей протяженности и формирует тем самым вулканические острова. Исландия была образована за счет такого процесса, она и является самым большим островом водоема.

Подводные окраины материков

Границы окраин материков проходят на глубине от 40 до 350 м (принято говорить об усредненных значениях 100-200 м). Рельеф этой зоны сложный, т.к. подвергался воздействию ледников во время своего формирования. Шельф ровный только в низких широтах, особенно в местах контакта с реками, где грунтовые отложения поднимаются течением и выносятся дальше.

Ширина шельфа составляет от 15-30 м до нескольких сотен км. Последнее характерно для мелей. Они пересекаются долинами и желобами, усложняя общий вид рельефа. Т.о., геологическое строение дна усложняется с приближением к материкам.

Области переходных зон

Среди зон пересечений ложа и подводной окраины материка в Атлантическом океане выделяют области:

- Карибскую;

- Средиземноморскую;

- Южно-Сандвичеву (или моря Скоша).

Карибская и Сандвичева переходные зоны состоят из котловин, желобов, включает островные дуги. В перечисленных зонах наблюдаются резкие перепады высоты (углубления до 11 км сменяются возвышениями до 7 км), значений гравитационного и магнитного полей, теплового потока воды.

Срединно-Атлантический хребет

Толщу воды пересекает Срединно-Атлантический хребет, равно удаленный от всех границ водоема. Общая длина возвышения составляет в среднем 2 км, но изменяется в области рифтов, разломов, подводных вулканов и котловин. Т.о., в рельефе Атлантики один крупный разлом, а дно вокруг него относительно ровное и плоское.

Хребет до сих пор активен, движения тектонических плит фиксируются в течение всего года, сдвиги составляют в среднем 2 см. Такие перемещения приводят к формированию разломов, котловин и поднятий.

Ложе океана

Ложе, разделенное хребтом в обеих половинах, имеет такие котловины, как:

- Лабрадорская;

- Ньюфаундлендская;

- Северо-Американская;

- Гвианская;

- Бразильская;

- Аргентинская.

Дополнительные пересечения дна происходят в областях поднятия островов (например, Канарских, Зеленого Мыса), где ложе снова делится на котловины. Их наименования соответствуют названиям островов, приводящих к разделению равнин.

В областях котловин, вдали от береговых линий материков, скапливаются абиссальные отложения. Их состав представлен сложной смесью остатков бактерий, водорослей, горных пород и продуктов извержения вулканов. Осадочные породы составляют не менее 1 км по всей площади дна.

600 подводных гор насчитывается на площади дна Атлантики, причем наибольшая их концентрация обнаруживается на Бермудском плато.

Крупные и протяженные долины Хейзена и Мори расположены ближе к северным границам океана. Традиционно геологи выделяют только их.

Отложения на дне

Донные отложения представлены в большей степени илами, сформированными простейшими отряда фораминифер (около 65 %). Они распространены по всей площади ложа, захватывая при этом Срединно-океанический хребет. Атлантика отличается тем, что в ней такие любители теплого климата смогли распространиться далеко на север, что нехарактерно для других водоемов. Такая особенность объясняется воздействием на них теплого течения Гольфстрима.

Наиболее глубокие участки дна выстланы красной глиной (20 % от всего состава грунта). Хоть концентрации элементов небольшие, цвет этих областей объясняется включениями частиц железа и марганца. По механической структуре такие отложения слабые и тонкие. На дне также присутствует небольшое количество кремниевых (с содержанием кремнезема в 70 %) и коралловых илов. Последние обнаруживаются в котловинах. Совсем малочисленны вулканические и птероподовые илы, представленные, однако, в других океанах в еще меньших концентрациях.

Дополнительная информация

Судя по мнениям опытных путешественников и многочисленным отзывам, Атлантику стоит изучать с Марокко, где расположен пляж Агадир. Протяженную береговую линию и пологую мель посчитали хорошим местом для привлечения туристов. Местную территорию не затронули загрязнения воды, а пляжи регулярно убираются сотрудниками отелей.

Океан испытывает на себе сильную антропогенную нагрузку.

Первая экологическая катастрофа, датированная концом XIX в. и широко признанная миром, затронула жизнь популяций атлантических китов. Интенсивно развивающийся промысел привел к полному исчезновению их местных видов. Затем территории долгое время восстанавливались, но в середине XX в. популяции китов вновь оказались на грани исчезновения.

Мексиканский залив, относящийся к территориям Атлантического океана, в 2010 г. подвергся загрязнению нефтью из-за аварии на добывающей станции. Более 5 млн баррелей черного масла вылилось в воду, из-за чего почти вся акватория залива попала под запрет на промысел, а местная фауна сократилась на 7 тыс. особей.

Акватория несколько раз подвергалась загрязнению радиоактивными отходами с атомных станций, на дне захоронено более 17 тыс. зацементированных контейнеров с цезием, плутонием, нервно-паралитическим газом и цианистыми ядами. Разрушение емкостей в проливах с неглубокими водами наносит вред местной флоре и фауне. Такое влияние испытал на себе даже Ла-Манш.

Источник

Атлантический океан

Общие сведения. Второй по величине бассейн Мирового океана, площадь с морями 91,6 млн. км 2 ; средняя глубина 3926 м; объём воды 337 млн. м 3 . Включает: средиземные моря (Балтийское, Северное, Средиземное, Чёрное, Азовское, Карибское с Мексиканским заливом), мало обособленные моря (на Севере — Баффина, Лабрадорское; у Антарктиды — Скоша, Уэдделла, Лазарева, Рисер-Ларсена), крупные заливы (Гвинейский, Бискайский, Гудзонов, Свыше Лаврентия). Острова Атлантического океана: Гренландия (2176 тысяч км 2 ), Исландия (103 тысяч км 2 ), Великобритания (230 тысяч км 2 ), Большие и Малые Антильские (220 тысяч км 2 ), Ирландия (84 тысяч км 2 ), Зелёного Мыса (4 тысяч км 2 ), Фарерские (1,4 тысяч км 2 ), Шетлендские (1,4 тысяч км 2 ), Азорские (2,3 тысяч км 2 ), Мадейра (797 км 2 ), Бермудские (53,3 км 2 ) и другие (См. карту).

Исторический очерк. Атлантический океан стал объектом мореплавания со 2-го тысячелетии до н.э. В 6 веке до н.э. финикийские корабли плавали вокруг Африки. Древнегреческий мореплаватель Пифей в 4 веке до н.э. совершил плавание в Северную Атлантику. В 10 веке н.э. норманнский мореплаватель Эрик Рыжий обследовал побережье Гренландии. В эпоху Великих географических открытий (15-16 вв.) португальцы осваивают путь в Индийский океан вдоль берегов Африки (Васко да Гама, 1497-98). Генуэзцем Х. Колумбом (1492, 1493-96, 1498-1500, 1502-1504) были открыты острова Карибского моря и Южная Америка. В этих и последующих путешествиях впервые установлены очертания и характер берегов, определены прибрежные глубины, направления и скорости течений, климатические характеристики Атлантического океана. Первые грунтовые пробы получены английским учёным Дж. Россом в море Баффина (1817-1818 и др.). Определения температуры, прозрачности и другие измерения проведены экспедициями русских мореплавателей Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна (1803-06), О. Е. Коцебу (1817-18). В 1820 русской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева открыта Антарктида. Интерес к изучению рельефа и грунтов Атлантического океана возрос в середине 19 века в связи с необходимостью прокладки трансокеанских телеграфных кабелей. Десятки судов измеряли глубины и отбирали пробы грунтов (американские суда «Арктик», «Циклоп»; английские — «Лайтинг», «Поркьюпайн»; немецкие — «Газель», «Вальдивия», «Гаусс»; французские — «Травайёр», «Талисман», и др.).

Реклама

Большую роль в изучении Атлантического океана сыграла английская экспедиция на судне «Челленджер» (1872-76), по материалам которой с использованием других данных составлены первые карты рельефа и грунтов Мирового океана. Важнейшие экспедиции 1-й половины 20 века: немецкая на «Метеоре» (1925-38), американская на «Атлантисе» (30-е года), шведская на «Альбатросе» (1947-48). В начале 50-х годов ряд стран, в первую очередь CCCP и США, развернули широкие исследования рельефа и геологического строения дна Атлантического океана с использованием точных эхолотов, новейших геофизических методов, автоматических и управляемых подводных аппаратов. Большие работы проведены современными экспедициями на судах «Михаил Ломоносов», «Витязь», «Заря», «Седов», «Экватор», «Обь», «Академик Курчатов», «Академик Вернадский», «Дмитрий Менделеев» и др. С 1968 начато глубоководное бурение с борта американского судна «Гломар Челленджер».

Придонные воды формируются при опускании поверхностных вод в полярных широтах (их средняя температура 1,6°С). Местами они движутся с высокими скоростями (до 1,6 км/ч) и способны размывать осадки, переносить взвешенный материал, создавая подводные долины и крупные донные аккумулятивные формы рельефа. Холодные и малосолёные придонные антарктические воды проникают по днищам котловин в западных районах Атлантического океана до 42° северной широты. Средняя температура Атлантического океана на поверхности 16,53°С (Южная Атлантика на 6°С холоднее Северной). Наиболее тёплые воды со средней температурой 26,7°С наблюдаются на 5-10° северной широты (термический экватор). К Гренландии и Антарктиде температура воды понижается до 0°С. Солёность вод Атлантического океана 34,0-37,3 0/00, наибольшая плотность воды свыше 1027 кг/м 3 на северо-востоке и юге, к экватору уменьшается до 1022,5 кг/м 3 . Приливы преобладают полусуточные (наибольшая величина 18 м в заливе Фанди); в отдельных районах наблюдаются смешанные и суточные приливы величиной 0,5-2,2 м.

Льды. В северной части Атлантического океана льды образуются только во внутренних морях умеренных широт (Балтийское, Северное и Азовское моря, залив Святого Лаврентия); большое количество льдов и айсбергов выносится из Северо-Ледовитого океана (Гренландского и Баффина морей). В южной части Атлантического океана льды и айсберги образуются у берегов Антарктиды и в море Уэдделла.

Рельеф и геологическое строение. В пределах Атлантического океана выделяются простирающаяся с севера на юг мощная горная система — Срединно-Атлантический хребет, являющийся элементом глобальной системы Срединно-океанических хребтов, а также глубоководные котловины и желоба (карта). Срединно-Атлантический хребет простирается на 17 тысяч км при широте до 1000 км. Его гребень на многих участках рассечён продольными ущельями — рифтовыми долинами, а также поперечными депрессиями — трансформными разломами, которые разбивают его на отдельные блоки с широтным смещением относительно оси хребта. Рельеф хребта, сильно расчленённый в осевой зоне, выравнивается к периферии за счёт захоронения осадков. Эпицентры мелкофокусных землетрясений локализуются в осевой зоне вдоль гребня хребта и на участках трансформных разломов. По окраинам хребта располагаются глубоководные котловины: на западе — Лабрадорская, Ньюфаундлендская, Северо-Американская, Бразильская, Аргентинская; на востоке — Европейская (в том числе Исландская, Иберийская и Ирландский жёлоб), Северо-Африканская (в том числе Канарская и Зелёного Мыса), Сьерра-Леоне, Гвинейская, Ангольская и Капская. В пределах ложа океана выделяются абиссальные равнины, зоны холмов, поднятия и подводные горы (карта). Абиссальные равнины протягиваются двумя прерывистыми полосами в приматериковых частях глубоководных котловин. Это наиболее плоские участки земной поверхности, первичный рельеф которых выровнен осадками мощностью 3-3,5 км. Ближе к оси Срединно-Атлантического xpебта на глубине 5,5-6 км располагаются зоны абиссальных холмов. Океанические поднятия находятся между материками и срединно-океаническим хребтом и разделяют котловины. Наиболее крупные поднятия: Бермудское, Риу-Гранди, Роколл, Сьерра-Леоне, Китовый xpебет, Канарское, Мадейра, Зелёного Мыса и др.

В Атлантическом океане известны тысячи подводных гор; почти все они, вероятно, являются вулканическими постройками. Для Атлантического океана характерно несогласное срезание геологических структур материков береговой линией. Глубина бровки шельфа 100-200 м, в приполярных районах 200-350 м, ширина от нескольких километров до нескольких сотен километров. Наиболее обширные области шельфа — у острова Ньюфаундленд, в Северном море, Мексиканском заливе и у берегов Аргентины. Для рельефа шельфа характерны продольные желоба, по внешнему краю — банки. Материковый склон Атлантического океана имеет наклон в несколько градусов, высоту 2-4 км, характерны террасовидные уступы и поперечные каньоны. В пределах наклонной равнины (материкового подножия) выклинивается «гранитный» слой континентальной земной коры. К переходной зоне с особым строением коры относят краевые глубоководные желоба: Пуэрто-Рико (максимальная глубина 8742 м), Южно-Сандвичев (8325 м), Кайман (7090 м), Орьенте (до 6795 м), в пределах которых наблюдаются как мелкофокусные, так и глубокофокусные землетрясения (карта).

Мощность земной коры в переходной зоне Атлантического океана уменьшается от 30-40 км на материках до 5-7 км в океане (под некоторыми поднятиями она возрастает); тип земной коры изменяется от материкового до океанического. Нижний слой коры (слой 3, или океанический) характеризуется скоростями продольных сейсмических волн 6,5-7,1 км/с, мощностью около 5 км; состоит из глубинных основных и ультраосновных пород. Над слоем 3 залегает слой 2 («фундамент») со скоростями волн 4,5-5,5 км/с, мощностью 1,5-1,7 км; представлен в основном базальтами. Выше залегает слой 1 (осадочный) со средней скоростью около 2,5 км/с и средней мощностью 0,7 км. В области осевой зоны хребта слой 3 не обнаружен, непосредственно под слоем 2 залегает разуплотнённая мантия. Тепловой поток через дно океана имеет повышенные значения в осевой зоне срединно-океанического хребта (0,1 Вт/м 2 ) и наиболее низкие (0,04) в краевых желобах.

.jpg)

Сходство контуров и геологического строения материков, окружающих Атлантический океан, а также увеличение возраста базальтового ложа, толщины и возраста осадков по мере удаления от оси срединно-океанического хребта послужили основой для объяснения происхождения океана в рамках концепции Мобилизма. Предполагается, что Северная Атлантика образовалась в триасе (200 млн. лет назад) при отрыве Северной Америки от Северо-Западной Африки, Южная — 120-105 млн. лет назад при разделении Африки и Южной Америки. Соединение бассейнов произошло около 90 млн. лет назад (наиболее молодой возраст дна — около 60 млн. лет — выявлен на Северо-востоке от южной оконечности Гренландии). В дальнейшем Атлантический океан расширялся с постоянным новообразованием коры за счёт излияний и внедрений базальтов в осевой зоне срединно-океанического хребта и частичным её погружением в мантию в краевых желобах.

Минеральные ресурсы. Среди минеральных ресурсов Атлантического океана важнейшее значение имеют нефть и газ (карта к ст. Мировой океан). У Северной Америки нефтегазоносны шельфы Лабрадорского моря, заливы: Святого Лаврентия, Новой Шотландии, Джорджес-Банк. Запасы нефти на восточном шельфе Канады оцениваются в 2,5 млрд. т, газа 3,3 трлн. м 3 , на восточном шельфе и материковом склоне США — до 0,54 млрд. т нефти и 0,39 трлн. м 3 газа. На южном шельфе США открыто более 280 месторождений, у берегов Мексики свыше 20 месторождений (см. Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн). В лагуне Маракайбо добывается более 60% нефти Венесуэлы (см. Маракайбский нефтегазоносный бассейн). Активно эксплуатируются месторождения залива Пария (о. Тринидад). Общие запасы шельфов Карибского моря составляют до 13 млрд. т нефти и 8,5 трлн. м 3 газа. Нефтегазоносные районы выявлены на шельфах Бразилии (залив Тодуз-yc-Сантус) и Аргентины (залив Сан-Xopxe). Месторождения нефти открыты в Северном (114 месторождений) и Ирландском морях, Гвинейском заливе (50 — на шельфе Нигерии, 37 — у Габона, 3 — у Конго и т.д.).

Прогнозные запасы нефти на шельфе Средиземного моря оцениваются в 110-120 млрд. т. Известны месторождения в Эгейском, Адриатическом, Ионическом морях, у берегов Туниса, Египта, Испании и др. В солянокупольных структурах Мексиканского залива добывается сера. При помощи горизонтальных подземных выработок с береговых шахт добывается уголь на морских продолжениях континентальных бассейнов — в Великобритании (до 10% национальной добычи) и Канаде. У восточного побережья острова Ньюфаундленд находится крупнейшее железорудное месторождение Уобана (общие запасы около 2 млрд. т). Оловорудные месторождения разрабатываются у берегов Великобритании (полуостров Корнуолл). Тяжёлые минералы (ильменит, рутил, циркон, монацит) добываются у побережья Флориды, в Мексиканском заливе. у берегов Бразилии, Уругвая, Аргентины, Скандинавского и Пиренейского полуостровов, Сенегала, ЮАР. Шельф Юго-Западной Африки – район промышленной добычи алмазов (запасы 12 млн. карат). У полуострова Новая Шотландия обнаружены золотоносные россыпи. Фосфориты найдены на шельфах США, Марокко, Либерии, на банке Агульяс. Наиболее крупные поля железомарганцевых конкреций Атлантический океан находятся в Североамериканкой котловине и на плато Блейк у Флориды; добыча их пока нерентабельна. Основные морские пути в Атлантическом океане, по которым перевозится минеральное сырьё, в основном сложились в 18-19 века. В 60-е года на Атлантический океан приходилось 69% всех морских перевозок, кроме плавучих средств, для транспортировки нефти и газа от морских промыслов на берег используют трубопроводы. Атлантический океан во всё большей степени загрязняется нефтепродуктами, сточными водами промышленных веществ предприятий, содержащими медь, ртуть, кобальт, фосфор, свинец, ядохимикаты, радиоактивные и другие вещества, которые приносят вред морской флоре и фауне, концентрируются в морских продуктах питания, представляя большую опасность для человечества, что требует принятия эффективных мер для предотвращения дальнейшего загрязнения океанской среды.

Источник

Александра Марс 322

Александра Марс 322

.jpg)