- Маяки Северной Атлантики

- Высадились на маленьком острове на севере, чтобы увидеть чёрный маяк и посмотреть на тюленей. Рассказываю, чем интересен остров

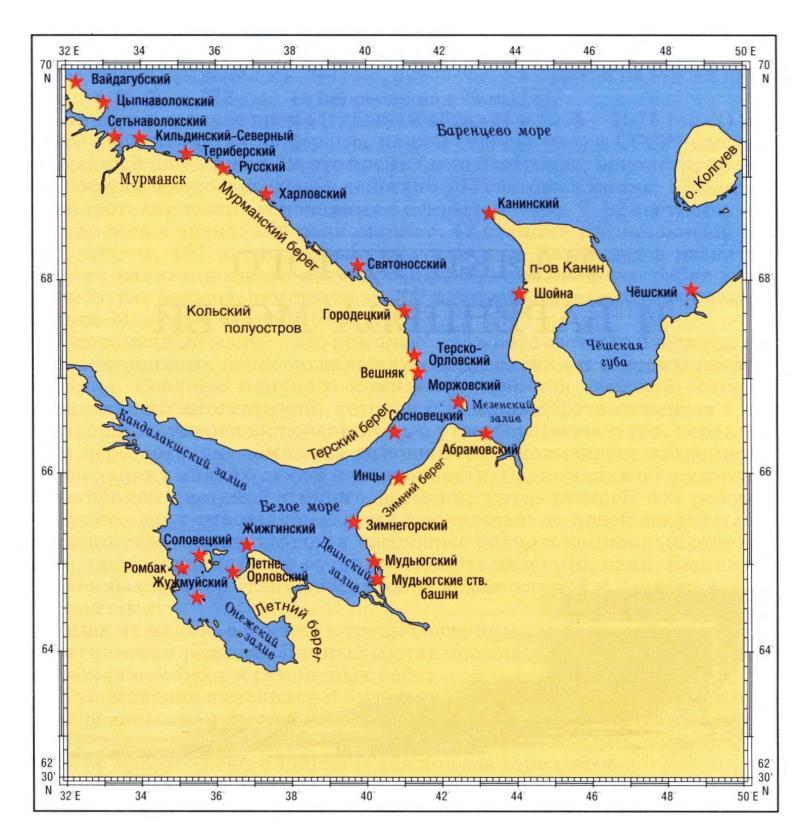

- МАЯКИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

- Айновский

- Бритвин Мыс

- Вайдагубский

- ВАЙДАГУБСКИЙ МАЯК

- Восточно-Лицкий

- Входной

- Выевнаволок

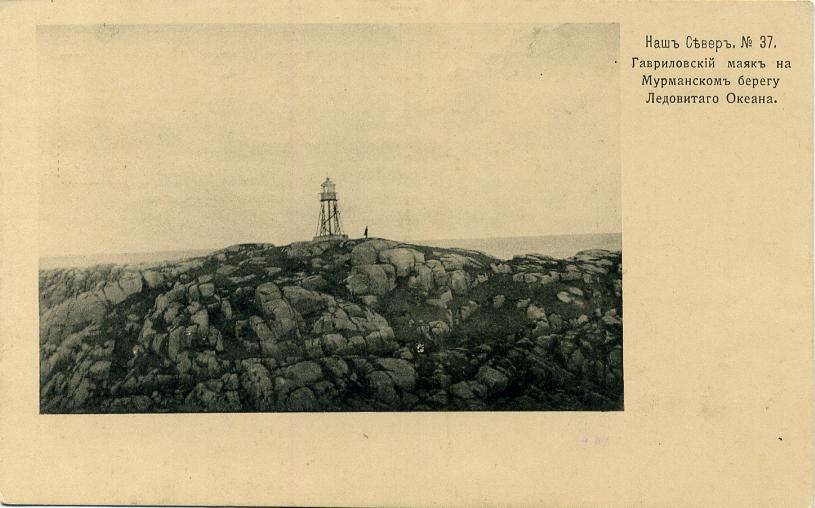

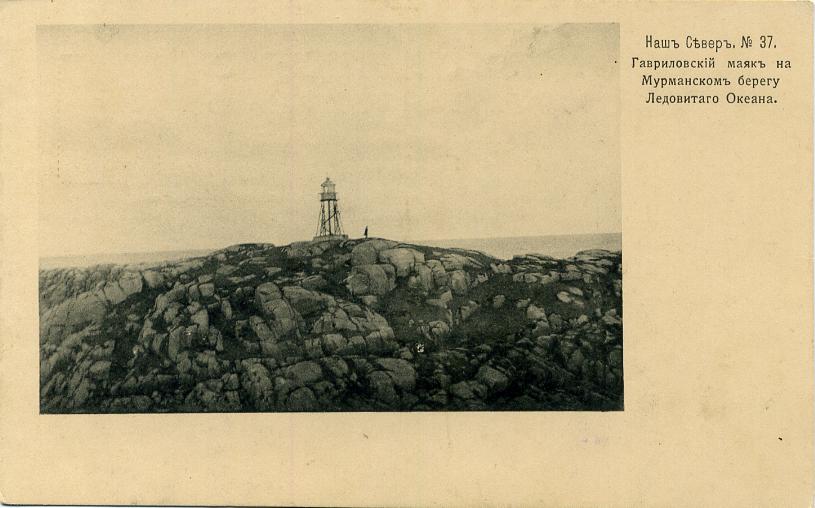

- Гавриловский

- Гребень

- Гуляевская Кошка № 3, восточный

- Канинский

- КАНИНСКИЙ МАЯК

- Киеваракский створ

- Кильдинский-Восточный

- Кильдинский-Северный

- КИЛЬДИНСКИЙ-СЕВЕРНЫЙ МАЯК

- Колгуевский-Восточный

- Колгуевский-Северный

- Колгуевский-Южный

- Кольские ведущие створные знаки

- Летинский

- Лилье

- Лямчин

- Мадаха

- Матвеев

- Медвежий

- Микулкин

- Мишуков

- Мурманск (Морякам, погибшим в мирное время — мемориальный комплекс)

- Печенгский

- Пикшуев

- Плоские Кошки

- Русский (Большой Олений)

- РУССКИЙ (БОЛЬШОЙ ОЛЕНИЙ) МАЯК

- Святоносский

- СВЯТОНОССКИЙ МАЯК

Маяки Северной Атлантики

Андрей Каменев – известный фотограф-путешественник, художник экстрима, пожалуй, один из лучших на планете. На этот раз он побывал в Канаде и поохотился за путеводными огнями. Вы никогда не задумывались, откуда пошло слово «фары»? Оно происходит от греческого pharos (фарос) – «маяк», «свет маяка».

Вообще-то, Фарос – это остров близ египетской Александрии, известный в древности своим маяком, который, увы, не сохранился до наших дней, но до сих пор считается одним из семи Чудес Света. Впрочем, и современные маяки могут оказаться настоящими шедеврами.

Двухмесячная фотопоездка по Штатам и Канаде подходила к концу. В поисках интересных кадров мы проехали более 20 тысяч километров, пересекли американский континент от океана до океана. Побывали в двух десятках самых красивых национальных парков. Позади осталось множество городов и городков, мотелей и кемпингов. И вот программа выполнена. Начало ноября, мы в Монреале. Задержались буквально на пару дней, которых хватило, – города я не очень люблю. А самолёт до Москвы из Бостона только через 12 дней. Целых 12 дней! Надо было срочно что-то делать.

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ

И мы отправились на остров Ньюфаундленд. Домчали за полдня до Квебека. Хотели поначалу остановиться, посмотреть-погулять, но как я уже говорил – города не моя стихия. Короче, полюбовались на него из окна автомобиля (хотя говорят, город красивый). Но какой может быть Квебек, когда впереди Ньюфаундленд, где в это время года можно увидеть настоящие айсберги и китов!

ЛОБСТЕРОВ ЕЛИ?

Весь следующий день мы ехали по северному берегу реки Святого Лаврентия в сторону Атлантики, пока река не превратилась в залив, и противоположный берег едва проглядывал в дымке. В этом районе основная деятельность местного населения – добыча лобстеров. Всё море усеяно разноцветными поплавками, которые обозначают ловушки, а раскраска поплавков показывает, кто владелец. Хотелось попробовать этот местный (и недорогой) деликатес, но все населенные пункты вдруг резко закончились, мотели и заправки в большинстве своём были закрыты, не говоря уже про рестораны и забегаловки. Стало совсем не весело. Расспросили местных про дорогу, лобстеров, остров и паром, который должен туда ходить. Да, должен ходить, но не сезон.

Делать нечего – грустные возвращаемся назад до переправы на южный берег в провинцию Нью Брасвик. Впереди всего 800 км до конечной точки нашего путешествия. И ещё десять дней в запасе! Никаких достопримечательностей вокруг, да и природа-погода так себе. Впрочем, почему нет достопримечательностей? Оглянулся и заметил на пароме постер с фотографией маяка. Решение пришло само собой! Едем по побережью (маршрут, конечно, удлиняется, но это оправданно) и фотографируем маяки. Выбрали трассу вдоль океана, огибающую весь штат. На ней, кстати, попадаются довольно странные дорожные знаки, типа «Осторожно, ближайшие 15 миль дорогу захлёстывают волны».

Встретили его на своем пути миль через шестьдесят. Красный такой, красивый, оказалось, что ещё и очень старый. Очень понравился. В этот же день удалось найти ещё один, уже под вечер. Тоже красивый, тоже старый. И понеслось!

Все следующие дни мы как подорванные метались вдоль побережья, выезжали на разные высокие и открытые места, чтобы углядеть вдалеке вожделенный объект, а потом попытаться к нему подъехать. Ведь не все маяки стоят около дороги. Как раз наоборот – большинство находится на красивейших, но уединённых мысах и скалах. Однако их обслуживают люди, которые как-то туда добираются, а значит должны быть дороги, хотя бы небольшие грунтовые или лесные – любые. Через какое-то время мы заметили прямую закономерность – чем эффектнее маяк, тем он труднодоступнее. В общем, почти офф-роуд, благо прокатный Dodge – вполне подходящая машина.

Самое интересное для фотографа – оказаться возле маяка «в режиме», то есть ближе к вечеру, чтобы снять как он светит, но в этом есть некоторые элементы экстрима. Пока работаешь быстро темнеет, а нужно ещё выбраться до какого-нибудь «кишлака» и устроиться на ночлег. Места же, как правило, вокруг пустынные или вся цивилизация закрывается с наступлением темноты.

ЧУДЕСА СВЕТА

В одном небольшом приморском городке мы наткнулись на Музей маяков. Мало того – он оказался крупнейшим в Северной Америке! Правда на дверях висел замок, но пропустить такое мы не могли. Пришлось рассказывать служителям, что мы специально приехали из Москвы, чтобы посмотреть и всё такое. В общем, открыли да ещё и экскурсию провели. Спасибо! А в штате Мэн нашли магазин, в котором продается всё, что связано с маяками. От садовых фонарей до шахмат и часов в виде маяков. Настоящие чудеса, которые светят!

P. S. За неделю у нас собралась неплохая фотоколлекция из 37 маяков побережья Северной Атлантики. Но на все времени так и не хватило, даже на самолет чуть не опоздали.

Из истории маяков:

Первые маяки представляли собой обыкновенные костры, которые разводились на холмах и прибрежных скалах. Упоминания о них есть в «Одиссее» и «Илиаде» Гомера, жившего, между прочим, ещё в VIII веке до н. э.

Навигационным целям служил и Колосс Родосский – ещё одно из Чудес Света – бронзовая статуя греческого бога Солнца высотой около 30 метров. Она стояла у входа в гавань на острове Родос. Считается, что внутри головы разжигали огонь, чтобы светились глаза, а в руке был большой факел.

К началу нашей эры в мире существовало 27 маяков. Они освещали берега проливов Дарданеллы, Босфор, Ла-Манш, Апеннинского полуострова, Южной Франции и Испании.

В Средние века с расцветом коммерческой деятельности Ганзейского союза маяки-башни появились и в Северном море. Первый из них был сооружён купцами вольного города Гамбурга в 1286 году на острове Нейверк в устье Эльбы.

В России первый маяк построили по приказу Петра I на Азовском море в устье Дона, во время похода на Азов в 1696-м. Петровский первенец тоже освещался кострами.

Светооптическая призма Френеля была впервые установлена в 1822 году на Кордуанском маяке во Франции. Сейчас ими оборудовано 80% всех действующих маяков. Радиус действия – 20–50 км, радиомаяков – 30–500 км, звукосигнальных – 5–15 км.

Самый известный маяк – статуя Свободы в Нью-Йорке, открытая в 1886 году.

Самый высокий маяк (106 м) установлен в японском городе Йокогама.

Самым старым считается маяк возле испанского города Ферола. Он на этом месте стоял ещё во времена римского императора Траяна.

В России сейчас 403 маяка (из них 287 жилых) на берегах Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Чёрного, Азовского, Каспийского, Баренцева, Белого, Японского и Охотского морей.

Официальной датой создания маячной службы России специалисты считают 8 июня (27 мая) 1807 года. Именно в этот день император Александр I утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды».

Путешественнику на заметку:

Обязательно торгуйтесь, когда арендуете в Канаде автомобиль. Причём смелее! Можно скинуть до 20% от цены. Если у вас есть золотая VISA, то она покрывает любую автостраховку – акцентируйте на этом внимание. Существует такое понятие, как дроп-офф. Это когда вы берёте машину в одном месте, а сдаёте в другом. Проехать от одного канадского побережья до другого обходится приблизительно в 350 долларов. Бензин есть везде и качественный, кроме северных штатов. Там не помешает иметь в багажнике пару канистр, а то можно застрять – работающие АЗС редки.

Обязательно платите за парковку! В парковочные автоматы можно кидать американскую мелочь. Проходит – проверено. Если квитанция уже лежит под дворником, то оплачивайте парковку по минимуму и звоните по указанному на штрафе номеру телефона. Говорите, что, мол, иностранец, ходил менять деньги, и диктуйте номер парковочного чека. Почти всегда штраф аннулируют, только не затягивайте со звонком. Скорость на трассах лучше сильно не превышать. В городах, где нет специального запрещающего знака, можно поворачивать на красный сигнал светофора направо безо всяких стрелок.

Мотели находятся везде у дорог – смотрите на указатели. Стоимость ночлега – от 50 до 90 долларов. Фаст-фуд есть практически везде. Рекомендую «Тим Хорнс» (классная выпечка). Настоящие рестораны надо искать. И не проезжайте мимо информационных центров – они есть почти в каждой деревне. Там можно бесплатно взять карты, рекламу развлечений-ресторанов и т. д.

Ещё в Канаде довольно дорогие сигареты – запасайтесь. На многих крупных переездах через границу с США есть магазины Duty Free.

Источник

Высадились на маленьком острове на севере, чтобы увидеть чёрный маяк и посмотреть на тюленей. Рассказываю, чем интересен остров

Во время пребывания на Соловецком архипелаге я изначально собирался посетить только морскую экскурсию, а остальное уже по обстоятельствам. Стоимость данной экскурсии 1500 рублей, а продолжительность 3 часа. И поверьте, этих денег экскурсия более чем стоит, а эти три часа пролетят очень быстро.

Первой точкой куда мы отправились стал остров Большой Топ. Его размеры составляют всего 250 на 150 метров. Главным образом это сглаженная ледниками гранитная скала, характерная для этого региона России. На этой скале растет плотным слоем зеленая растительность. Помимо гранита на Большом Топе также можно увидеть и обширный аномальный выход кварца на поверхность острова.

Волны на острове могут достигать высоты трех метров. Учитываю аналогичную высоту острова над поверхностью моря, во время штормов практически весь остров полностью находится под воздействием беломорских волн.

Достопримечательностью острова является 20-тиметровый железобетонный маяк чёрного цвета, построенный еще при Николае II. Этот маяк обеспечивал круглосуточное судоходство в проливе Западная Соловецкая Салма. Отличительной особенностью маяка является то, что на нём никогда не было смотрителя. Это полностью автоматический маяк, освещавший всё вокруг себя на расстоянии 15 морских миль.

В солнечную погоду на камнях Большого Топы отдыхает множество морских птиц и греются морские зайцы — лахтаки. Это ластоногие семейства тюленей. На этом острове их можно увидеть единовременно сразу несколько десятков, но мы увидели всего лишь одного.

Своё название морские зайцы получили от русских зверобоев за их пугливость и за счёт того, что по суше они передвигаются прыжками, сильно отталкиваясь задними ластами. Лахтаки обитают повсеместно в мелководьях Северного Ледовитого океана и в примыкающих водах Тихого и Атлантического в прибрежных водах с глубиной до 70 метров. Это связано с их питанием, которое составляют главным образом креветки, моллюски, крабы, морские черви и придонная рыба, например, мойва, бычок и камбала. Главную опасность для самих лахтаков, в зависимости от места обитания, представляют белые и бурые медведи.

Морские зайцы это преимущественно одиночные звери, но они очень миролюбивы к своим собратьям. С наступлением зимы, лахтаки переходят на льдины и держатся там в одиночку или по 2-3 особи. Но некоторые на зиму всё равно остаются в прибрежной полосе.

На фото морского зайца видно не очень хорошо, однако в видео ниже его удалось держать в кадре длительное время и на более близком расстоянии. Также в видео можно увидеть остров с маяком и китов, о которых я расскажу в следующей публикации.

Источник

МАЯКИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Айновский

Бритвин Мыс

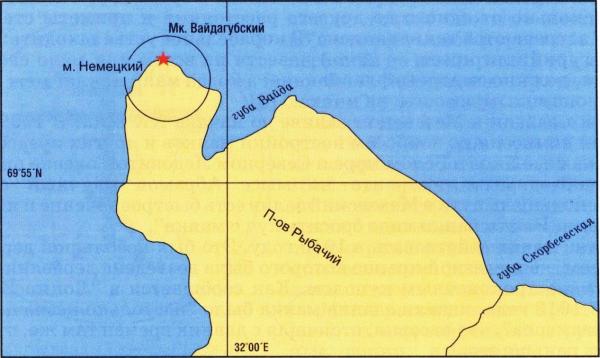

Вайдагубский

ВАЙДАГУБСКИЙ МАЯК

Установлен на северо-западной оконечности полуострова Рыбачий. Обеспечивает плавание вдоль западного побережья Кольского полуострова и на подходе к губе Вайда. Слово это финское, предположительно означает “менять”, “обменивать”, т. е. по-русски название губы звучало бы как Меновая.

Восточно-Лицкий

Входной

Выевнаволок

Гавриловский

Гребень

Гуляевская Кошка № 3, восточный

Канинский

КАНИНСКИЙ МАЯК

Канин полуостров, на оконечном мысе которого установлен Канинский маяк, отделяет северную часть Белого моря от Чёшской губы Баренцева моря.

Впервые опись этого берега была выполнена в 1741 году мастером от флота Бестужевым и мичманом Михайловым. Судовой промер вдоль Канинского берега впервые произвели в 1827—1832 годах участники экспедиции Управления генерал-гидрографа на судне “Лапоминка” под командованием М. Ф. Рейнеке.

Но задолго до исследователей здесь появились поморы. Их привлекало сюда обилие рыбы и зверя, и они на своих кочах и лодьях приходили на полуостров на промысел морского зайца, нерпы и на ловлю семги, белуги и наваги.

Жилых поселений, по описанию Рейнеке, здесь не было даже в середине XIX века, когда остальные берега Белого моря были уже сравнительно обжиты.

Исследователь Русского Севера С. Максимов писал в 1858 году: “Если на Зимнем берегу разбросано только шесть селений и по Мезенскому пять, то Канинский окончательно уже пуст и безлюден. Составляя как бы продолжение Мезенского берега (от Мезенского залива до мыса Канина), который весь покрыт лесом, переходящим в кустарник, Канинский берег — безлесен. На нем редка даже приземистая сланка, не доходящая высотою от земли свыше аршина. Он состоит из шиферных гор, покрытых тундрой и около воды оканчивающихся голыми щелями, большей частью темно-серого цвета. Прежде около ста лет назад тому через Канинский полуостров существовало водяное сообщение посредством рек Чиж, впадающей в Белое море, и Чёша, вливающейся в Чёшскую губу. Но теперь то озеро, из которого вытекали обе эти реки, поросло мохом и превратилось в болото” [17].

Промысловики охотились не только на Канинской земле. Еще в XV веке они устремились за “соболиным хвостом”, т. е. за пушниной, в районы северной Сибири, Мангазеи, к устьям Печоры, Таза и Оби, и путь их почти всегда пролегал мимо оконечного мыса полуострова — Канина Носа.

Походы эти были необыкновенно тяжелым испытанием для поморов, однако прибыли от них были так велики, что к концу XVI века приток промышленно-торгового люда в эти районы России резко увеличился.

Несмотря на интенсивное мореплавание, никаких маяков на Канинской земле и далее на восток до XX века не было, а плавать вдоль Канинского берега было очень опасно, так как около него расположены обширные мелководья. Дно здесь сложено рыхлыми песками, переносимыми с места на место мощными течениями. В результате этого процесса возникают постоянно перемещающиеся мели — кошки.

Плавали поморы, придерживаясь берега, определяясь по береговым приметам, сохраняя в памяти и рукописных книгах сведения, добытые личным опытом и из рассказов других. На Канинском берегу, как и в других местах Белого моря, для лучшей ориентировки устанавливали гурии и кресты (см. очерк “Абрамовский”). И все же даже в начале нынешнего века “Лоция Белого моря” рекомендовала огибать мыс Канин Нос не ближе 5 миль, а в туман — на расстоянии около 20 миль и все время бросать лот. И лишь убедившись, что Канин Нос пройден, можно было прибавить ход.

Где-то в начале века (точную дату установить не удалось) на оконечности мыса был поставлен навигационный знак, но был он низок и плохо виден, так что мореплаватели для определения места предпочитали пеленговать не его, а саму оконечность мыса — это было надежнее.

В 1891 году, когда возрос экспорт лесных и промысловых богатств из Печорского речного бассейна морским путем, когда появившиеся мощные суда с железным корпусом стали проникать в недоступные ранее районы Арктического бассейна, Гидрографический департамент вышел в Морское министерство с предложением построить на Канином Носе световой маяк, так как отсутствие маячного огня в таком опасном месте является “главнейшей и единственной причиной, затрудняющей плавание в Печорскую губу не только иностранных судов, но и русских”. Однако предложение не было принято, ответ был краток: “нет средств, к тому же для ограждения огнями есть места и поважнее”.

В 1895 году министр путей сообщения К. Н. Посьет направил управляющему Морским министерством письмо, в котором сообщал, что шкиперы Белого моря жалуются, что часто погибают с грузами и семьями из-за отсутствия огня на Канином Носе; не могут укрыться во время бури из-за невозможности войти в реки и бухты; часто вместо Белого моря попадают в Чёшскую губу. Маяк необходим, сообщал он, также для судов, плавающих на Новую Землю и к северным берегам Сибири.

В 1909 году Особая комиссия по вопросам постройки маяков и других предостерегательных знаков в Белом море и Северном Ледовитом океане, обсуждая вопрос навигационного оборудования морского пути из Белого моря в устье Печоры, рассмотрела два варианта установки маяка — на острове Колгуев и на мысе Канин Нос. Дирекция маяков Белого моря считала, что маяк будет более эффективен для безопасного плавания на острове Колгуев, но опрошенные капитаны судов высказались за Канин Нос, так как он раньше освобождается от льдов и находится ближе к основному фарватеру. В результате комиссия рекомендовала установить маяк на мысе Канин Нос. Однако до 1915 года так ничего и не было сделано.

Решение вопроса ускорило освоение Северного морского пути.

В 1898—1910 годах Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана исследовала пролив Югорский Шар, произвела опись

Обской губы и Енисейского залива, обследовала фарватеры в Печорской губе и выполнила другие гидрографические работы. Были составлены карты этих районов, которые способствовали установлению регулярных рейсов пароходов из Архангельска на Печору и в Югорский Шар. Венцом работы экспедиции был сквозной переход в 1914—1915 годах судов “Таймыр” и “Вайгач” под руководством Б. А. Вилькицкого из Владивостока в Архангельск. Была доказана возможность плавания Северным морским путем из западных морей в Тихий океан, что сулило огромные возможности.

Северный морской путь пролегал мимо Канина Носа, и необходимость его срочного ограждения маяком стала очевидной. Кроме того, начавшаяся в июле 1914 года Первая мировая война закрыла для России доступы судов к портам Балтийского и Черного морей и заставила обратить внимание на северные моря, являвшиеся единственным и самым удобным выходом в океан в любое время года. Только этим путем можно было доставлять сибирский хлеб и другие военные грузы для российской армии.

В августе 1915 года Морское министерство распорядилось срочно оборудовать мыс Канин Нос световым маяком и радиостанцией. Железная башня в разобранном виде была доставлена скорым поездом из Санкт-Петербурга в Архангельск. Ацетиленовый осветительный аппарат закупили в Стокгольме. Втом же 1915году маяк начал действовать.

Он имел вид круглой железной башни высотой 3,6 м, установленной на четырехугольном деревянном срубе. Высота огня от уровня моря составляла 47 м, что позволяло при невысокой башне обеспечивать дальность видимости огня на расстояние до 12 миль. Одновременно с маяком построили и радиотелеграфную станцию. Маяк обслуживали телеграфисты.

В годы Гражданской войны и военной интервенции маяк практически не действовал — не хватало ацетилена и трудно было его доставлять на Канин Нос. Кроме того, в связи с закрытием радиостанции маяк оказался без надзора и пришел в совершенно запущенное состояние.

Обстановка резко изменилась в начале 1920-х годов, когда при Сибирском ревкоме был создан Комитет Северного морского пути и советским правительством были организованы Карские товарообменные экспедиции (1921—1928). Эти широкомасштабные транспортные экспортно-импортные перевозки потребовали проведения комплекса мер по их обеспечению, в том числе и навигационному.

Убекосевером была разработана специальная программа навигационно-гидрографического обеспечения следования судов. Она включала в себя ремонт существовавших маяков и сооружение новых огней и предостерегательных знаков, в том числе реконструкцию Канинского маяка.

В 1922 году огонь на Канином мысе вновь осветил просторы Северного Ледовитого океана. Установленный в фонаре осветительный аппарат шхерного типа был слаб и не удовлетворял в полной мере мореплавателей, тем не менее маяк в таком виде просуществовал около 50 лет. Лишь в послевоенные годы он был перестроен. В настоящее время его башня высотой 23 м имеет вид четырехгранной усеченной пирамиды с красным фонарным сооружением. Окрашена черными и белыми горизонтальными полосами.

Маяк, осветительный аппарат которого расположен на высоте 75 м от уровня моря, светит белым проблесковым огнем на расстояние до 22 миль. Для туманных сигналов на маяке имеется наутофон.

Киеваракский створ

В районе мыса Мишукова, Кольский залив.

Желтые прямоугольные щиты с вертикальными полосами, укрепленные на ажурных металлических знаках. 16 м. Направление створа 185,2° — 5,2°

Год постройки башни:

ССЗ (средний створный знак) —1979

Кильдинский-Восточный

Кильдинский-Северный

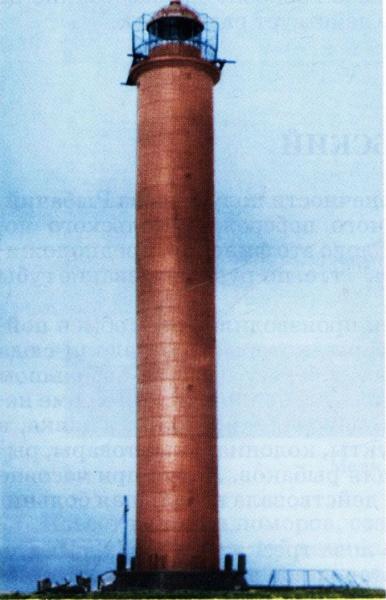

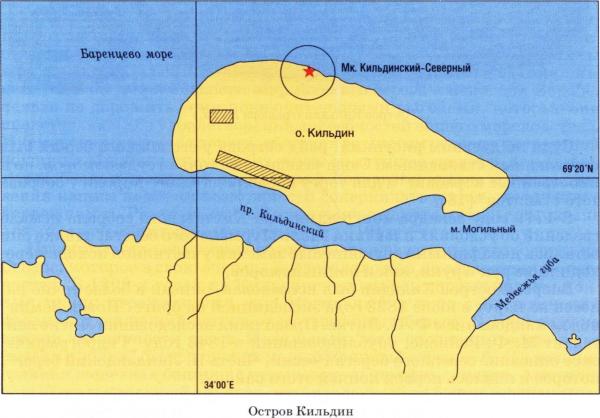

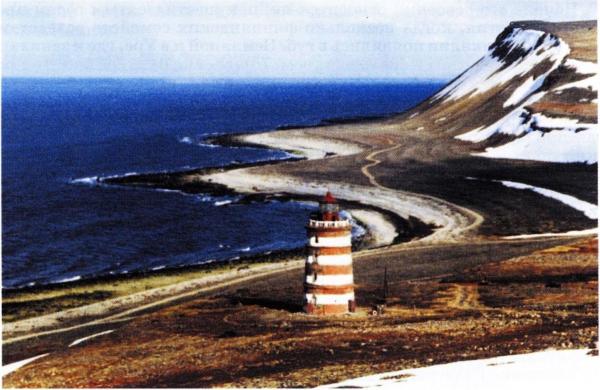

КИЛЬДИНСКИЙ-СЕВЕРНЫЙ МАЯК

В 11 милях к востоку от устья Кольского залива в Баренцевом море лежит большой остров Кильдин. Это самое приметное в навигационном отношении место на всем Мурманском берегу, а юго-западное побережье острова считается самой красивой местностью на нашем Севере. Длина острова по направлению с северо-запада на юго-восток около 9 миль, а ширина 1,5—3,5 мили.

Северная оконечность Кильдина — утес Лихой — представляет собой почти отвесный обрыв высотой до 180 м от уровня моря; к востоку от него берег почти везде обрывист, но постепенно понижается и имеет у нижнего края обрыва осыхающий риф.

Южный берег острова очень красив, особенно при закате солнца, когда красноватые глинистые осыпи принимают багряный отсвет и кажутся состоящими из драгоценных камней.

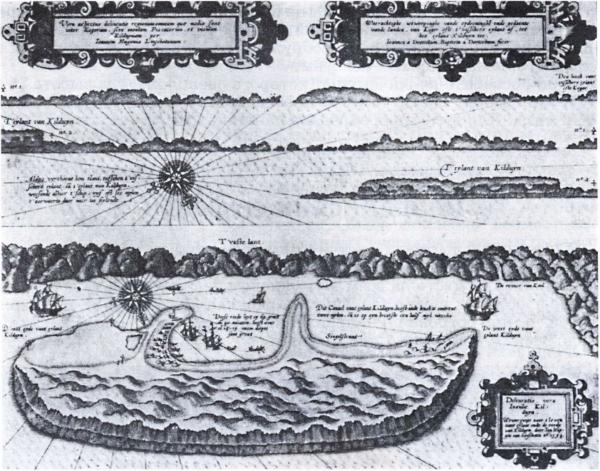

Русским промышленникам остров был известен уже в XI веке. Он нанесен также на карте голландского мореплавателя В. Баренца, изданной в 1598 году. В 1594 году на Кильдине был сборный пункт его экспедиции, снаряженной для отыскания северного морского пути в Китай и Индию.

Остров Кильдин (гравюра XVI в.)

Судя по древним рисункам, рейд острова у его южного берега был оживленным становищем. Сюда заходили не только суда поморов, но и иностранные корабли: “а для торгу корабли датского короля у острова того ставятся” [18].

В 1779 году эскадра контр-адмирала Хметевского собрала немало сведений об условиях плавания вдоль Мурманского берега, однако они остались неизданными, рукописные заметки участников похода переходили из рук в руки, как и лоции поморов.

Впервые остров Кильдин был исследован, описан и более точно нанесен на карту в июле 1822 года экспедицией на бриге “Новая Земля” под командованием Ф. П. Литке. Продолжил исследования Литке лейтенант М. Ф. Рейнеке, опубликовавший в 1843 году “Гидрографическое описание северного берега России. Часть II. Лапландский берег”, которое и явилось первой лоцией этого района.

В этой книге Рейнеке не упоминает ни о каких навигационных знаках на острове, что свидетельствует о том, что главными ориентирами при плавании здесь в середине XIX века оставались природные приметные места. Объясняется это тем, что хотя остров Кильдин расположен в центре рыбных промыслов и на его берегу есть удобные бухты, на нем никогда раньше не было значительного рыбацкого становища. Даже в начале XX века на острове проживал всего один колонист из норвежских выходцев. Он имел большое семейство и занимался главным образом скотоводством.

Надо сказать, что до 1890-х годов ни маяков, ни башен не было не только на Кильдине, но и вообще на всем северном побережье Кольского полуострова, что можно объяснить слабым экономическим развитием края.

Начало его освоения относится лишь к шестидесятым годам прошлого столетия, когда несколько финляндских семейств вследствие голода в Финляндии появились в губе Земляной и в Уре, где и занялись рыбным промыслом и скотоводством. Появление на Мурмане этих переселенцев, а вслед за финнами и норвежцев, привлекло внимание правительства к этому краю. В 1870 году была создана комиссия для “изыскания мер к экономическому развитию Северного края”, которая признала полезным учредить на Мурманском берегу коммерческий порт, в котором сосредоточились бы торговые интересы нашего Севера.

В том же 1870 году, благодаря энергичной деятельности архангельского губернатора Н. А. Качалова, было образовано Общество беломорско-мурманского срочного пароходства. В 1875 году четыре парохода стали совершать рейсы по маршруту Архангельск—Вырдэ (полуостров Рыбачий). Вопросами благоустройства Мурмана занялись ученые и частные лица. Мурманское побережье почти ежегодно стал объезжать архангельский губернатор. Количество грузов, перевозимых по Мурманской линии, стало ежегодно возрастать.

В 1894 году Комиссия по освоению Северного края поставила перед правительством вопрос о постройке железной дороги на Мурман. Это предложение поддержало Министерство финансов, которое отметило, что “значение Мурмана заключается в его прекрасных природных гаванях, которые лежат у открытого океана и всю зиму не замерзают. Берега Мурмана приглубы, мелей и рифов нет; благодаря теплому экваториальному течению, климат Мурманского побережья сравнительно мягок; на всем протяжении от Иоканьгских островов до границы Норвегии берег зимою чист от льда, и поморы в течение всей зимы ходят на своих ёлах в Норвегию. При сочетании таких благоприятных условий и при близости Мурманского берега к Западной Европе, нельзя не дорожить теми исключительными выгодами, которые они представляют для удовлетворения потребностей нашего мореходства. Мурманская железная дорога, облегчая во многом условия постоянной жизни на Мурмане, представит собою наилучшее средство для поднятия рыбного и звериного промыслов в Ледовитом океане и для доставления нашим поморам возможности соперничать в этом отношении с норвежцами. Развитие рыболовства и мореходства в открытом океане прямо отвечает интересам государства. ” [9].

Правительство всячески способствовало развитию судоходства на Севере, которое в свою очередь потребовало мер по ограждению опасностей. В 1890-х годах на Кильдине появились первые навигационные знаки: огражден был мыс Могильный и вход в Кильдинский пролив, отделяющий остров от материкового берега. В 1909 году на южной оконечности мыса Могильный “для опознания восточного входа в пролив” был сооружен малый маячный огонь — белая восьмигранная железная башня на четырехугольном фундаменте. Ацетиленовый осветительный аппарат, установленный на башне в фонаре, работал автоматически.

На северном берегу острова маяк был построен только в 1931 году. Он представлял собой временное сооружение. В конце 1930-х годов его планировали заменить на капитальный каменный маяк. Однако Великая Отечественная война помешала это сделать, и маяк в таком виде простоял до конца войны. В 1953 году его перестроили. На месте

временного сооружения выросла круглая железобетонная башня высотой 19 м с фонарным сооружением и современным электрическим вращающимся аппаратом типа ЭМВ-930. В 1991 году на маяке установили радиомаяк КРМ-300. Башня маяка окрашена белыми и красными горизонтальными полосами.

В 1997 году после замены светооптической аппаратуры на АСА-500М с питанием от изотопной энергетической установки ИЭУ-1 маяк был переведен на автоматический режим работы. В настоящее время он светит белым частопроблесковым огнем на расстояние до 18 миль.

Колгуевский-Восточный

Колгуевский-Северный

Колгуевский-Южный

Кольские ведущие створные знаки

Летинский

Лилье

Лямчин

Мадаха

Матвеев

Медвежий

Микулкин

Мишуков

Мурманск (Морякам, погибшим в мирное время — мемориальный комплекс)

- Морякам, погибшим в мирное время — мемориальный комплекс в Мурманске

- Описание маяка

- Видео

Печенгский

Пикшуев

Плоские Кошки

Русский (Большой Олений)

Установлен на северо-западной оконечности острова Большой Олений в Баренцевом море в 40 милях к востоку от острова Кильдин. Обеспечивает вход в пролив Большой Олений и плавание в прилегающей к острову акватории моря.

Остров впервые описан и нанесен на карту в 1779 году офицерами фрегата «Евстафий» из состава эскадры контр-адмирала Хметевского, плававшей у берегов Баренцева и Норвежского морей.

До начала ХХ века остров называли также Русским, или Дальним, в отличие от острова Немецкого, или Ближнего (ныне Малый Олений), лежащего между островом Кильдин и Териберской губой. Отсюда и название маяка.

Остров, имеющий в длину по румбу WNW-ESE около двух миль и в ширину около полумили, весьма приметен. Он высок и берега его круты, кроме юго-восточной оконечности, которая снижается к морю острым, отлогим мысом. На острове в летнее время издавна жили лопари, которые пасли оленей и занимались рыбной ловлей. Они плавали только в светлое время суток и с успехом ориентировались без огней.

Когда в конце XIX века вдоль Мурманского побережья стали круглосуточно курсировать пароходы, появилась необходимость в надежном навигационном ограждении опасностей. В 1909 году по просьбе судовладельцев на материке против острова Большой Олений выстроили створ деревянных знаков, который вел посредине узкости между южным берегом острова и осушными камнями.

На 1915 год Главным гидрографическим управлением была запланирована установка на острове светового маяка, но начавшаяся Первая мировая воина сломала эти планы.

К вопросу ограждения опасностей на морской трассе Архангельск-Мурманск вернулись после Гражданской войны. В 1922 году Убекосевер докладывало в Главное гидрографическое управление: «Северные моря приобретают все большее значение для экономики страны, развиваются промыслы, осваиваются новые порты и становища, в скором времени начнет действовать Северный морской путь, а навигационное ограждение фарватеров остается на крайне низком уровне. на б50-километровом протяжении берегов Русского Мурмана приходится всего 25 огней и две туманные предостерегательные станции, то есть на 30 миль только один маячный огонь и на 325 миль одна сигнальная туманная станция. Но если принять во внимание, что 11 маячных огней сосредоточено в одном Кольском заливе и два предостерегательных огня на Иоканьгском рейде, то на весь остальной Мурман падает только 9 огней, т. е. один маячный огонь на 60 миль береговой черты. При этом дальность видимости всех маячных огней не более 10 миль. Развитая сеть маяков, знаков и т. п. уменьшит количество аварий, понизит ставки фрахта и страховых премий и будет самым существенным образом способствовать росту местного каботажа и развитию рыбных и звериных промыслов».

Советское правительство строило большие планы относительно Северного морского пути. уже в 1921 году были организованы ежегодные Карские товарообменные экспедиции по экспортно-импортным перевозкам между портами Западной Европы и реками Западной Сибири. К концу 1920-к годов они превратились в регулярные широкомасштабные транспортные операции с участием десятка судов.

Их успех зависел не только от надежной ледовой разведки, метеосводок и прогнозов погоды, но и от навигационного ограждения опасностей на маршруте.

Убекосеверу были выделены солидные средства на восстановление ранее построенных маяков и маячных огней и на строительство новых. В числе первых, построенных в советское время на Севере маяков, был Большой Олений, возведенный в 1925 году на западной оконечности острова. Ввиду недостаточной силы света и вследствие этого небольшой дальности видимости, он был отнесен к разряду маячных огней. Башня его имела вид четырехгранной пирамиды, стороны которой

были обшиты досками с просветами и окрашены белыми и черными горизонтальными полосами. Внизу у пирамиды была выстроена белая будка для вахты и хранения керосина. Маяк обозначал вход в пролив и

указывал якорное место у становища Захребетное.

В 1953 году на острове была выстроена новая железобетонная монолитная башня желтого цвета высотой 24 м с красным стальным фонарным сооружением. Источником красного света служил электрический вращающийся светооптический аппарат ЭМВ-930 с группопроблесковой характеристикой огня, установленный на высоте 49 м от уровня моря. Дальность видимости огня 19 миль. Маяк оборудован круговым радиомаяком КРМ-300. Большой вклад в освоение новых технических средств маяка и поддержание их в постоянной готовности к действию внесли начальники маяка В. Попов, В. Н. Пешин и другие специалисты.

В 1998 году маяк переведен в разряд автоматических с питанием световой аппаратуры АСА-500 от двух комплектов радиоизотопных энергетических установок РЭУ-3-2К, что явилось следствием трудностей, связанных с наймом обслуживающего персонала и обеспечением его жизнедеятельности в условиях Заполярья.

РУССКИЙ (БОЛЬШОЙ ОЛЕНИЙ) МАЯК

Установлен на северо-западной оконечности острова Большой Олений в Баренцевом море в 40 милях к востоку от острова Кильдин. Обеспечивает вход в пролив Большой Олений и плавание в прилегающей к острову акватории моря.

Остров впервые описан и нанесен на карту в 1779 году офицерами фрегата “Евстафий” из состава эскадры контр-адмирала Хметевского, плававшей у берегов Баренцева и Норвежского морей.

До начала XX века остров называли также Русским, или Дальним, в отличие от острова Немецкого, или Ближнего (ныне Малый Олений), лежащего между островом Кильдин и Териберской губой. Отсюда и название маяка.

Мурманский берег от острова Кильдин до острова Большой Олений

Остров, имеющий в длину по румбу WNW—ESE около двух миль и в ширину около полумили, весьма приметен. Он высок и берега его круты, кроме юго-восточной оконечности, которая снижается к морю острым, отлогим мысом. На острове в летнее время издавна жили лопари, которые пасли оленей и занимались рыбной ловлей. Они плавали только в светлое время суток и с успехом ориентировались без огней.

Когда в конце XIX века вдоль Мурманского побережья стали круглосуточно курсировать пароходы, появилась необходимость в надежном навигационном ограждении опасностей. В 1909 году по просьбе судовладельцев на материке против острова Большой Олений выстроили створ деревянных знаков, который вел посредине узкости между южным берегом острова и осушными камнями.

На 1915 год Главным гидрографическим управлением была запланирована установка на острове светового маяка, но начавшаяся Первая мировая война сломала эти планы.

К вопросу ограждения опасностей на морской трассе Архангельск—Мурманск вернулись после Гражданской войны. В 1922 году Убекосевер докладывало в Главное гидрографическое управление: “Северные моря приобретают все большее значение для экономики страны, развиваются промыслы, осваиваются новые порты и становища, в скором времени начнет действовать Северный морской путь, а навигационное ограждение фарватеров остается на крайне низком уровне. на 650-километровом протяжении берегов Русского Мурмана приходится всего 25 огней и две туманные предостерегательные станции, то есть на 30 миль только один маячный огонь и на 325 миль одна сигнальная туманная станция. Но если принять во внимание, что 11 маячных огней сосредоточено в одном Кольском заливе и два предостерегательных огня на Иоканьгском рейде, то на весь остальной Мурман падает только 9 огней, т. е. один маячный огонь на 60 миль береговой черты. При этом дальность видимости всех маячных огней не более 10 миль. Развитая сеть маяков, знаков и т. п. уменьшит количество аварий, понизит ставки фрахта и страховых премий и будет самым существенным образом способствовать росту местного каботажа и развитию рыбных и звериных промыслов” [23].

Советское правительство строило большие планы относительно Северного морского пути. Уже в 1921 году были организованы ежегодные Карские товарообменные экспедиции по экспортно-импортным перевозкам между портами Западной Европы и реками Западной Сибири. К концу 1920-х годов они превратились в регулярные широкомасштабные транспортные операции с участием десятка судов.

Их успех зависел не только от надежной ледовой разведки, метеосводок и прогнозов погоды, но и от навигационного ограждения опасностей на маршруте.

Убекосеверу были выделены солидные средства на восстановление ранее построенных маяков и маячных огней и на строительство новых. В числе первых, построенных в советское время на Севере маяков, был Большой Олений, возведенный в 1925 году на западной оконечности острова. Ввиду недостаточной силы света и вследствие этого небольшой дальности видимости, он был отнесен к разряду маячных огней. Башня его имела вид четырехгранной пирамиды, стороны которой были обшиты досками с просветами и окрашены белыми и черными горизонтальными полосами. Внизу у пирамиды была выстроена белая будка для вахты и хранения керосина. Маяк обозначал вход в пролив и указывал якорное место у становища Захребетное.

В 1953 году на острове была выстроена новая железобетонная монолитная башня желтого цвета высотой 24 м с красным стальным фонарным сооружением. Источником красного света служил электрический вращающийся светооптический аппарат ЭМВ-930 с группопроблесковой характеристикой огня, установленный на высоте 49 м от уровня моря. Дальность видимости огня 19 миль. Маяк оборудован круговым радиомаяком КРМ-300. Большой вклад в освоение новых технических средств маяка и поддержание их в постоянной готовности к действию внесли начальники маяка В. Попов, В. Н. Пешин и другие специалисты.

В 1998 году маяк переведен в разряд автоматических с питанием световой аппаратуры АСА-500 от двух комплектов радиоизотопных энергетических установок РЭУ-3-2К, что явилось следствием трудностей, связанных с наймом обслуживающего персонала и обеспечением его жизнедеятельности в условиях Заполярья.

Святоносский

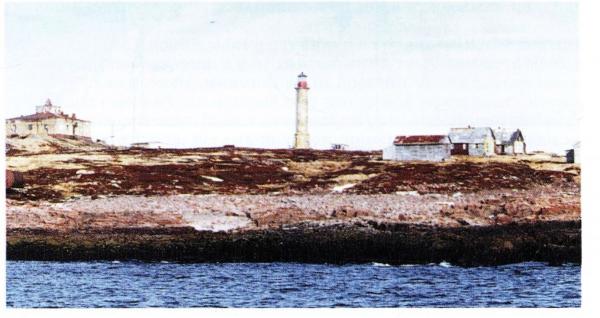

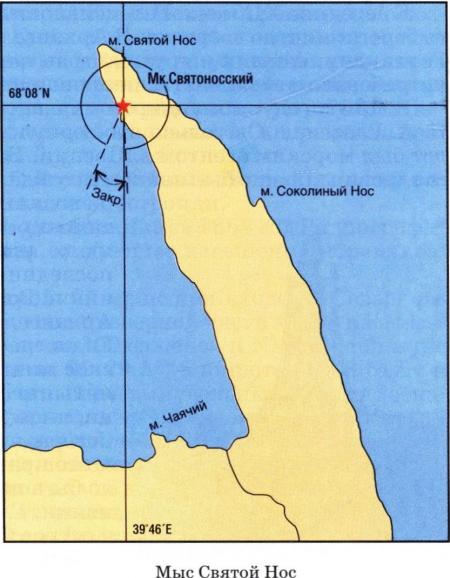

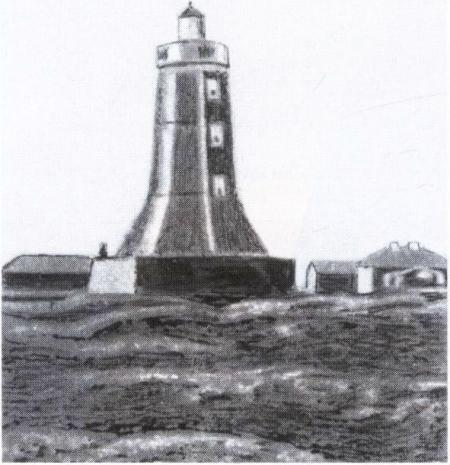

СВЯТОНОССКИЙ МАЯК

Мыс Святой Нос, на котором установлен один из старейших маяков на берегах наших северных морей, далеко выдался в море в направлении NNW от Мурманского берега при входе в Белое море. Оконечность мыса имеет вид острого носка, выступающего почти на километр от последней возвышенности мыса. Берега его высоки и круты, местами утесисты и голы, вершина мыса покрыта мхом.

Один из путешественников прошлого века так описал мыс: “Это северный конец России при повороте из Белого моря в океан. Он встречал идущих в море и провожал отходящих. Берега эти буквально дальнего севера. Солнце зимой не освещает их вовсе (не восходит) в течение 27 дней, а взамен того летом не заходит 69 дней. Гранитные глыбы в немногих местах выставляются на поверхность, а более покрыты глинистой землей, где и травка показывается и береза в четверть аршина вышиной, и дикий лук и цвет морошки, которая нечасто, конечно, поспевает. Самая оконечность мыса — остроконечные гранитные камни; океан разбивается о них огромнейшими брызгами и только чайки с диким визгом летают кругом. ”

Полагают [19], что название мысу дали промышленники-поморы, у которых слово “нос” означает “мыс”. Что касается слова “святой”, то оно, видимо, связано с крестами, которые поморы ставили на берегу (см. очерк “Абрамовский”).

В рукописных лоциях наличие крестов отмечается как главная отличительная примечательность мыса: “Святой Нос, на коем много крестов, оный приглуб”.

Советский ученый, исследователь Арктики В. Ю. Визе считает [18], что первые сведения об этой части Мурманского берега доставил географам и мореплавателям норвежский путешественник Отар, который в 870—890-х годах прошел из Норвегии до Белого моря и вошел в устье “большой реки” (либо Ворзуга, либо Северная Двина).

Впервые относительно точно эта часть Мурманского берега была обследована и

нанесена на карту в 1741 году лейтенантом Виньковым. В дальнейшем исследования этих мест продолжили Ф. П. Литке и М. Ф. Рейнеке.

В январе 1828 года капитан-лейтенант М. Ф. Рейнеке представил генерал-гидрографу вице-адмиралу Г. А. Сарычеву рапорт, в котором предложил поставить маяки на мысах Святой Нос и Городецкий (см. очерк “Городецкий”). Сарычев поддержал Рейнеке и распорядился разработать проект башни для Святоносского маяка. 7 марта 1828 года вопрос рассматривался на Адмиралтейств-совете и получил положительное решение. Руководство строительством было поручено инженер-капитану Власову. Выбор места для башни и наблюдение за строительством осуществлял сам Рейнеке.

Вначале Михаил Францевич выбрал для маяка холм высотой 54 м. Однако строители убедили его переменить свое решение, так как поднимать бревна на такую высоту по каменистым утесистым горам на большом расстоянии от берега будет невероятно трудно. После дополнительного обследования местности остановились на площадке, расположенной в 500 м от оконечности мыса и на высоте 21 м от уровня моря.

Деревянную башню собрали в Архангельске, и 17 июня 1828 года бриг “Лапоминка” доставил ее на Иоканьгские острова. Выгрузив бревна на воду, моряки построили плоты. Когда собрались их буксировать к Святому Носу, налетел ураганный ветер. Непогода продолжалась целую неделю. К счастью, плоты, которые успели связать крепко, уцелели, и в середине июля их пригнали к месту постройки. 28 июля строительство было окончено, и башню сдали “для надзора” жителям Кольского уезда.

Она представляла собой окрашенную в белый, черный и красный цвета четырехгранную деревянную пирамиду на квадратном фундаменте. Из-за недостаточной высоты (15,3 м) башня оказалась плохо видимой с моря, и в 1833 году лейтенант Корсаков построил на том же холме в расстоянии 350 м к юго-востоку еще одну башню в виде четырехугольной призмы высотой 15 м. Она получила название Южной.

К середине XIX века интенсивность судоходства вдоль Мурманского берега заметно возросла. В Архангельск все чаще стали заходить из Голландии, Англии и других стран пароходы с большой осадкой, что потребовало совершенствования навигационного ограждения.

В 1857 году командиром Архангельского порта был назначен Б. А. Глазенап. Он только что вернулся из-за границы, где несколько лет был морским агентом в Швеции, Норвегии и Дании. Богдан Александрович хорошо был знаком с нуждами мореплавателей (в 1855 году он возглавлял Гидрографический департамент), а пребывание за границей позволило ему ближе познакомиться с последними достижениями маячной техники. Вступив в должность командира Архангельского порта, он обратился в Гидрографический департамент и Морское министерство с предложением принять неотложные меры по навигационному оборудованию морей нашего Севера, чтобы “способствовать развитию этого края”. Среди тех мест, где следовало бы в первую очередь построить новые маяки, Глазенап назвал мыс Святой Нос и остров Сосновец.

Министр финансов отказал в выделеМаяк Святоносский Нии средств и предложил отложить строительство на неопределенный срок. Однако Гидрографический департамент поддержал Глазенапа: “Ныне при развивающемся все более паровом судоходстве, конечно, необходимость в упомянутых маяках делается ощутительнее и особенно на Святом Носе и Сосновце. Маяк на Святом Носе, входном маяке в Белое море, существенно необходим и несуществование подобного входного маяка единственный пример в Европейских морях; причина подобного случая разве может объясняться тем, что наши военные суда по преимуществу выходят из Белого моря и не входят в него и потому не ощущают той настоятельной потребности, в которой нуждаются купеческие суда. Подобные входные маяки должны иметь самое яркое освещение, какое только возможно ”[24].

На этом письме управляющий Морским министерством написал резолюцию: “Чрезвычайно основательные соображения. Обсудить совместно с главным командиром Архангельского порта”.

Глазенап настаивал на строительстве на Святом Носе железного маяка, так как на мысе никаких строительных материалов, кроме глины, обнаружено не было. Кроме того, металлический маяк, по его мнению, более долговечен и реже требует ремонта, что очень важно для Севера.

В 1859 году генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич сам посетил Белое море и осмотрел Мурманское побережье. Он пришел к убеждению, что на Святом Носе надо строить не железный, а деревянный маяк, так как железные части будет очень трудно доставлять на строительную площадку, тем более, что место выгрузки совершенно открытое для океанского ветра и волнения, “с деревянным срубом будет гораздо легче справиться”.

Генерал-адмирал сам доложил об этом государю-императору, и последний утвердил решение возвести на мысе деревянный маяк. Строить его подрядился архангельский купец Торопов.

В мае 1861 года, когда строительство было в разгаре, из Морского министерства неожиданно пришло распоряжение: в связи с упразднением Архангельского порта строительство прекратить. Новый губернатор Архангельска вице-адмирал К. И. Истомин решительно возразил высокому начальству: “Цель и назначение здешних маяков обусловливаются исключительными видами на улучшение местного торгового и промышленного мореплавания и, следовательно, всякие возможности в этом случае совершенствования, несмотря на упразднение порта, должны идти своим путем, то и полагал бы непременно продолжить и закончить постройку. ”

Генерал-адмирал вынужден был согласиться с Истоминым, тем более, что пока шла переписка, маяк уже построили.

В декабрьском номере Морского сборника за 1862 год Гидрографический департамент опубликовал следующее извещение мореплавателям:

“В Белом море окончен постройкой маяк при входе из Северного океана, на верхнем, или южном, холме северной части мыса, называемого Святой Нос, в расстоянии около 300 саженей к NW от башни и в

2,5 версты от оконечности мыса на SO 29,5°, в широте 68°08’51″N и долготе 39°48’54″Е. Маяк деревянный восьмиугольный, обшит досками и окрашен светло-желтой краской, а металлическая крыша серой краской. На маяке установлен металлический фонарь, снабженный осветительным аппаратом катоптрической или отражательной системы. Осветительный аппарат состоит из 18 аргандовых ламп, при таком же числе рефлекторов высотой от основания 58, а над уровнем моря 298 футов. Постоянный белый огонь [светит] от SO 2° через О, N и W до SW 27° (от 207 до 178°. —Авт.). Дальность видимости огня 19,8 мили. Существовавшая на верхнем, или южном, холме этого мыса деревянная, неосвещаемая башня разобрана.

Для обеспечения безопасности судов, приближающихся к мысу во время тумана, когда маяк на нем не виден, летом 1862 года построена на том мысе близ его северной оконечности деревянная неосвещаемая башня в виде четырехсторонней пирамиды с четырехугольной же над нею надстройкой. Каждая сторона этой пирамиды окрашена вертикальными полосами белого, черного и красного цвета. Высота башни от основания 51, а от уровня моря 113 англ. футов”.

К югу от маяка для смотрителя и обслуживающего персонала выстроили флигель, сараи и баню.

Маяк начал действовать 1 августа 1862 года. Он светил с 20 июля по 1 ноября. В остальное время его можно было видеть только днем. Иногда для ориентирования зверопромышленников маяк включали и в весеннее время.

Святоносский маяк стал самым северным, самым отдаленным маяком России, и условия жизни на нем были самые неблагоприятные. Сухопутных дорог не было, суда останавливались у мыса крайне редко и только в хорошую погоду. Связи с жизнью на Большой земле не было практически никакой, кроме одного-двух рейсов в год гидрографического судна с провизией из Архангельска.

Вначале команда была военной. Плохое питание, суровый климат и общий упадок духа приводили к частым болезням маячников. В зиму с 1863 на 1864 год из восьми человек обслуживающего персонала в живых остался один смотритель, остальные погибли от цинги. С этого времени на зиму по распоряжению Морского министерства команду стали свозить по зимней дороге на оленях в деревню Варзуху, отстоявшую от маяка на 300 верст. Присматривать за оставшимся хозяйством оставался лопарь, который вместе с семейством за плату соглашался зимовать в этом совершенно диком тогда месте.

С того же 1864 года маяки Белого и Баренцева морей стали снабжаться огнестрельным оружием, рыболовными принадлежностями и спасательным имуществом. Против цинги в приказном порядке велено было принимать водку с перцем. Для подъема морального духа периодически маяки посещал священник из Архангельска или близлежащих деревень. Все это в значительной мере способствовало уменьшению текучести кадров и повышению надежности работы маяков.

В 1868 году военную команду заменили на вольнонаемных служащих. Вначале были набраны одни мужчины во главе с унтер-офицером, а через несколько лет было разрешено жить на маяке и семьям.

В 1874 году к северо-западу от башни в расстоянии около 100 м установили туманный горн, имевший две трубы. Одну направили на северо-восток, а другую — на северо-запад. Горн начал действовать 14 июля 1875 года. Это был первый в России туманный сигнальный аппарат.

В 1885 году к югу от башни возвели телеграфную мачту, на которой при помощи флагов, конусов и шаров поднимались условные сигналы для судов, в частности, о состоянии льда в окрестностях мыса.

В 1890 году под руководством архангельского инженера Савицкого маяк был частично перестроен — на башне установили новый металлический фонарь с диоптрическим светооптическим аппаратом 2-го разряда, светившим постоянным белым огнем на 15 миль. Источником света служила керосинокалильная горелка. Настройку аппарата впервые на Севере осуществлял не представитель фирмы-изготовителя (осветительный аппарат был закуплен в Париже), а специалист маячной мастерской Дирекции маяков Балтийского моря поручик Калинин.

Действие маяка с новым осветительным аппаратом было открыто 14 августа 1890 года.

В 1912 году туманный горн, который из-за длительной эксплуатации пришел в негодность, заменили на пневматическую сирену с керосиновым двигателем. В 1915 году дополнительно к сирене на мысе установили пушку.

В октябре 1912 года в жесточайший шторм вблизи маяка сел на подводные камни и потерпел крушение крупный английский грузовой пароход “Ормезби”. Семь человек маячникам удалось спасти, а 17 погибло. После этого случая на самых опасных мелях Севера стали устанавливать буи с колоколом. Раскачиваясь, они тревожным звоном предупреждали мореплавателей об опасности.

Во время Первой мировой войны маяк работал периодически — только по указанию военного командования, когда надо было обеспечить проход наших кораблей и транспортов. Такой режим работы не был легким для маячников. Только в кампанию 1914 года из западных стран в Архангельск было доставлено 533 тысячи тонн различных грузов, а оттуда вывезено за границу свыше миллиона тонн, главным образом хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Транспорты следовали мимо маяка один за другим, и маячникам приходилось быть в постоянном напряжении.

В 1916 году на Северном театре войны впервые появились германские подводные лодки. 4 августа они поставили минное заграждение у Святоносского маяка, где суда собирались в группы для прохода конвоем в Горло Белого моря. На маяке был выставлен пост наблюдения и связи, который следил за обстановкой в округе и сообщал о появлении неприятельских кораблей командованию.

В 1917 году в связи с отсутствием запасных керосинокалильных сеток к горелкам маяк перевели на ацетиленовое освещение. Ацетиленовые лампы изготовляла Ревельская маячная мастерская.

В годы Гражданской войны и военной интервенции из-за плохого снабжения, в том числе ацетиленом, маяк работал нерегулярно. Дисциплина личного состава резко упала, некоторые служащие дезертировали, перебравшись в ближайшие деревни. Положение стало налаживаться только с образованием в 1920 году Убекосевера.

26 февраля 1920 года начальник Убеко В. Н. Чичагов, исполнявший обязанности командующего всеми морскими силами и портом Архангельск, издал приказ: “За всякий саботаж, уклонение от службы и нежелание работать и подчиняться установленным советской властью начальникам, виновные будут подвергаться тяжкой каре по военно-революционным законам”.

Приказ возымел действие. Маячники вернулись к исполнению своих обязанностей, и навигационная безопасность плавания в районе мыса была восстановлена.

Во время Великой Отечественной войны морской путь мимо маяка из Архангельска в Кольский залив был очень важным и оживленным. По нему осуществлялось снабжение Северного флота и войск Карельского фронта в Заполярье. С лета 1942 года по этой коммуникации началось движение союзных конвоев. Передвижение кораблей и транспортов необходимо было обеспечить скрытно, поэтому маяк работал в манипуляторном режиме.

В послевоенные годы маяк несколько раз капитально ремонтировался, а его навигационное вооружение совершенствовалось. В настоящее время он светит белым проблесковым огнем в секторе от 178 до 207°, освещая пространство на 22 мили. Маяк оборудован радиомаяком.

Из маячников следует в первую очередь упомянуть семью Багрецовых, служивших на маяке в трудные годы Первой мировой войны и военной интервенции.

Евлампий Багрецов начал служить на маяках Севера еще в прошлом веке. С 1896 по 1917 год он был смотрителем Святоносского маяка. В 1905 году он начал терять зрение. Управляющий беломорскими маяками полковник Васильев нашел возможным оставить его на службе при условии, чтобы ему помогала жена, много лет исполнявшая обязанности служителя, и чтобы он нанял себе грамотного помощника.

Все последующие годы служба на маяке при полуслепом смотрителе исполнялась безупречно. Однако нашлись недоброжелатели, видимо из числа желавших занять пост смотрителя, которые периодически посылали письма в Главное гидрографическое управление с сообщениями о том, что на нормальную работу маяка полагаться нельзя, так как им руководит слепой человек.

В 1913 году с ревизией на маяк прибыл заместитель начальника Главного гидрографического управления контр-адмирал Бухтеев. Он был удивлен отличной организацией службы на маяке и доложил начальнику управления, что “Багрецов, будучи слепым, настолько сжился с маяком, что чувствует его работу, как свой организм. Ему заметны любые сбои в освещении, любой непорядок на вахте, он входит во все маячные дела, ему хорошо помогает его жена и помощник, который производит метеонаблюдения. Полагал бы справедливым, чтобы он за многолетнюю исправную службу был представлен к очередной награде” [25].

После этого Е. Багрецов проработал смотрителем еще четыре года и в 1917 году передал дела своему сыну.

За многие годы существования маяка на нем работало немало замечательных людей, и сейчас они обеспечивают его надежную и бесперебойную работу. С 1968 года и по настоящее время возглавляет коллектив маяка Михаил Иванович Горбунов. Высококвалифицированный и ответственный специалист, он много раз поощрялся командованием за заслуги в деле обеспечения безопасности мореплавания, награжден орденом “Знак Почета”.

Источник