I. Начало Крымской войны. Синопский бой

Над русской землей разразилась страшная гроза. Не из туч небесных грянул гром, не ливень затопил родные поля и нивы, не молния сразила десятки тысяч людей.

На русскую землю напал неприятель, и началась война.

Наступил 1853 год. Время было тревожное. В народе давно уже ходили зловещие слухи о войне, но не ждали, не гадали, что беда так близко.

Писали в газетах и рассказывали очевидцы, что турки притесняют и мучат христиан, что не позволяют православным совершать богослужение у гроба Господня. Говорили о том, что государь наш заступается за православных и требует от турецкого султана, чтобы притеснений этих и обид не было. Слышно было, что Англия и Франция, опасаясь могущества России, втихомолку вооружают против нее Турцию. Ожидали, что разгорится война на суше: страшная, кровопролитная.

«Глас народа — глас Божий», говорит русская пословица. В этих слухах и толках много было правды.

Император Николай I желал одного: мира и справедливости. Он отправил в Константинополь послом адмирала князя Меньшикова. Ему было приказано мирно и твердо покончить недоразумения с турецким султаном и все уладить спокойно.

16 февраля 1853 г. князь Меньшиков прибыл в Царьград и в присутствии послов французского и английского предъявил султану такие законные требования своего государя:

1) Чтобы православное исповедание на всем Востоке пользовалось ненарушимо защитой султана, как это было издревле.

2) Чтобы на храме гроба Господня был возобновлен купол и православным были сохранены все права наравне со всеми прочими христианскими вероисповеданиями, как ранее обещал султан.

3) Чтобы разрешена была постройка храма православного в Иерусалиме и приюта для больных и бедных богомольцев.

Эти скромные требования султан уже готов был исполнить. Но Франция и Англия не хотели нашего мира с Турцией и вооружили против нас султана, обещая ему помощь.

Государь император Николай I

Французская и английская эскадры вошли в турецкие воды.

Император Николай повелел занять нашим войскам Молдавию и Валахию, «не начиная действий, а лишь для вразумления султана и держав европейских в том, что, за святое право и обязанность царей русских защищать православие и святую Церковь, мы не усомнимся при крайности обнажить меч». В то же время черноморскому флоту было приказано следить за турецкими судами, но «выжидать первого выстрела турок и до времени быть только в оборонительном положении».

Шли переговоры. Султан колебался, а союзники его вооружали. В Константинополе был созван совет, и в минуту раздумья какой-то Шефир вскочил и громко закричал: «Да сделает Аллах меч султана острым».

Война Турцией была нам объявлена.

Император Николай I 20 октября 1853 г. отвечал манифестом народу.

Манифест оканчивался такими словами:

«Россия вызвана на брань, ей остается, возложив упование на Бога, прибегнуть к силе оружия.

«Мы твердо уверены, что наши верноподданные соединят с нами теплые молитвы ко Всевышнему: да благословит десница Его оружие, нами поднятое за святое дело, находившее всегда ревностных поборников в наших благочестивых предках. На Тя уповахом, да не постыдимся вовеки!»

Вся Россия ответила молитвой за веру, царя и отечество и чувством негодования к врагу.

Еще до манифеста русская кровь пролилась уже на Дунае.

Первая жертва Крымской войны. Капитан 2-го ранга Варпаховский, убитый в деле при Исакчи 11 окт. 1853 года

11 октября небольшая русская флотилия, под начальством капитана Варпаховского, плыла миролюбиво по Дунаю. Турецкие батареи с крепости Исакчи стали стрелять по ней. С наших лодок ответили тем же и поплыли назад, зажегши предместье крепости.

Сколько было убито турок, — неизвестно. У нас была пролита первая русская кровь: погибли славной смертью капитан и шесть матросов.

15 октября турки ночью неожиданно напали на наш небольшой пограничный пост св. Николая на Дунае. Четыреста человек гарнизона геройски отражали удары врага, в двадцать раз сильнейшего. Триста человек уж полегли убитыми; остальная сотня храбрецов кинулась в штыки сквозь густой турецкий отряд. Двадцать четыре человека, израненные, успели уйти и унести значок своего полка Все остальные легли на месте. Женщины, дети, священник Николаевского поста иеромонах Серафим, в полном облачении, с крестом в руках, были перерезаны в церкви.

Горестные вести о том, что турками пролита первая русская кровь, облетели Россию.

В черноморском флоте появился приказ начальника князя Меньшикова: «Брать военные турецкие суда, не дожидаясь выстрела, и разрушать».

В это время любимые всеми наши морские орлы, адмиралы Корнилов и Нахимов, крейсировали около турецких берегов, по Черному морю, около Кавказа, стараясь не допустить турок, французов и англичан подвозить провиант и оружие взбунтовавшимся черкесам. Громче воинской славы, ярче всех отличий и крестов этих достойных, лучших людей того времени украшала великая душа, горячее любвеобильное сердце. Офицеры, матросы их обожали и за любимыми начальниками пошли бы по одному слову в огонь и в воду.

5 ноября адмирал Корнилов, обойдя турецкие берега и не встретив неприятельской эскадры, перешел на пароход «Владимир», а кораблям под начальством Новосильцева велел итти на помощь Нахимову.

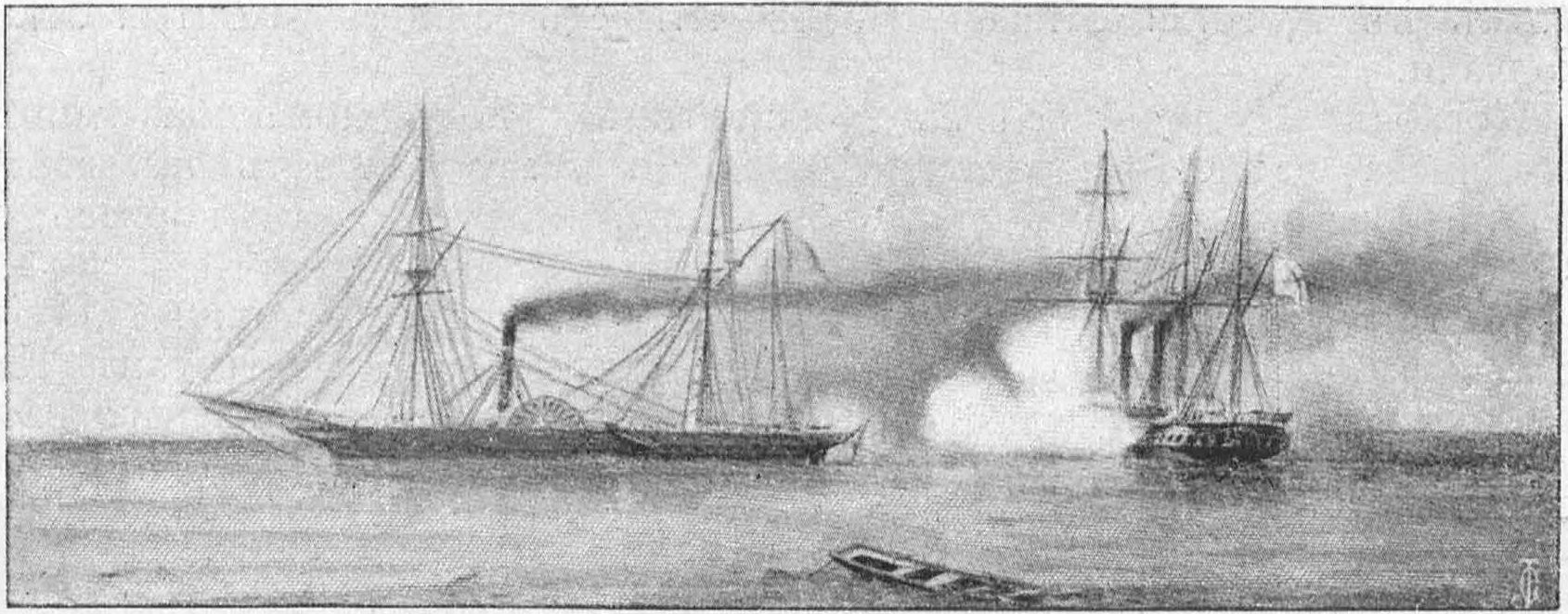

Скоро после того, как Корнилов расстался с эскадрой, он настиг турецкий пароход «Перваз-Бахри». Борт о борт загорелся бой, и после непродолжительной стычки командир его был убит, и турецкий пароход сдался.

«Перваз-Бахри» был приведен адмиралом Корниловым в Севастополь. Император Николай I повелел назвать его «Корнилов». Он потом долго служил своему новому отечеству.

Вице-адмирал Павел Степанович Нахимов

Между тем, вице-адмирал Нахимов, плавая по Черному морю, узнал, что большой турецкий флот, плывший к берегам Кавказа для помощи против нас черкесам, был застигнут бурей и вошел в рейд крепости Синопа.

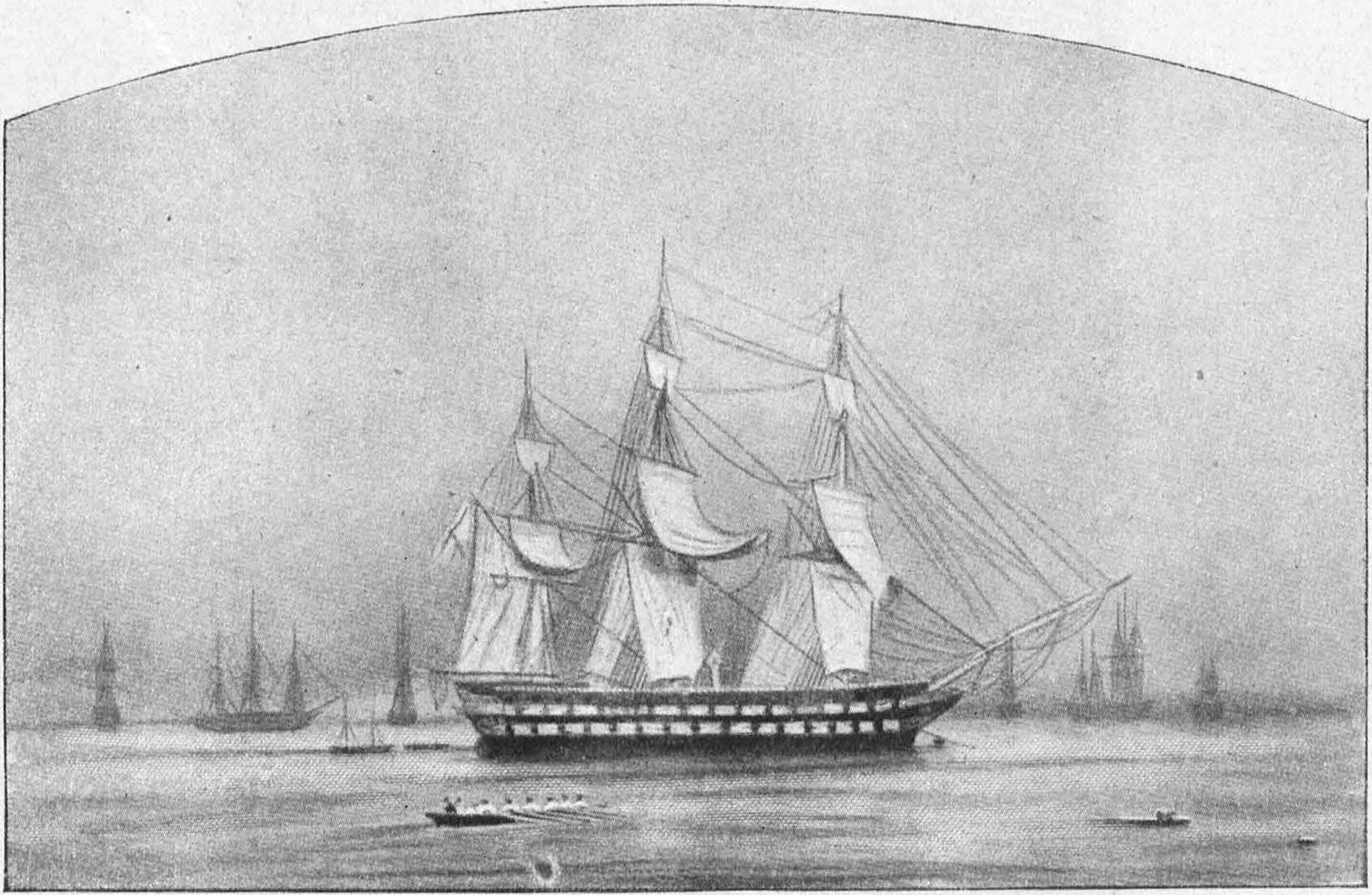

Нахимов двинулся туда. Эскадра его состояла из шести кораблей и двух фрегатов. Вот имена их: корабли «Императрица Мария» (на котором шел сам Нахимов), «Чесма», «Ростислав», «Париж», «Великий Князь Константин» и «Три Святителя». Фрегаты: «Кагул» и «Кулевичи».

17 ноября эскадра выстроилась в виду Синопа в две линии. Нахимов отдал знаменитый приказ об атаке на завтра турецкой эскадры. Приказ этот кончался словами:

«Государь император и Россия ожидают славных подвигов от черноморского флота. От нас зависит оправдать ожидания».

Такое слово любимого начальника дошло до сердца храбрых моряков.

Взятие турецкого парохода «Перваз-Бахри» 5 ноября 1853 года

Ночь на 18 ноября была дождливая, пасмурная. Матросы приготовлялись к бою: молились, надевали чистые сорочки.

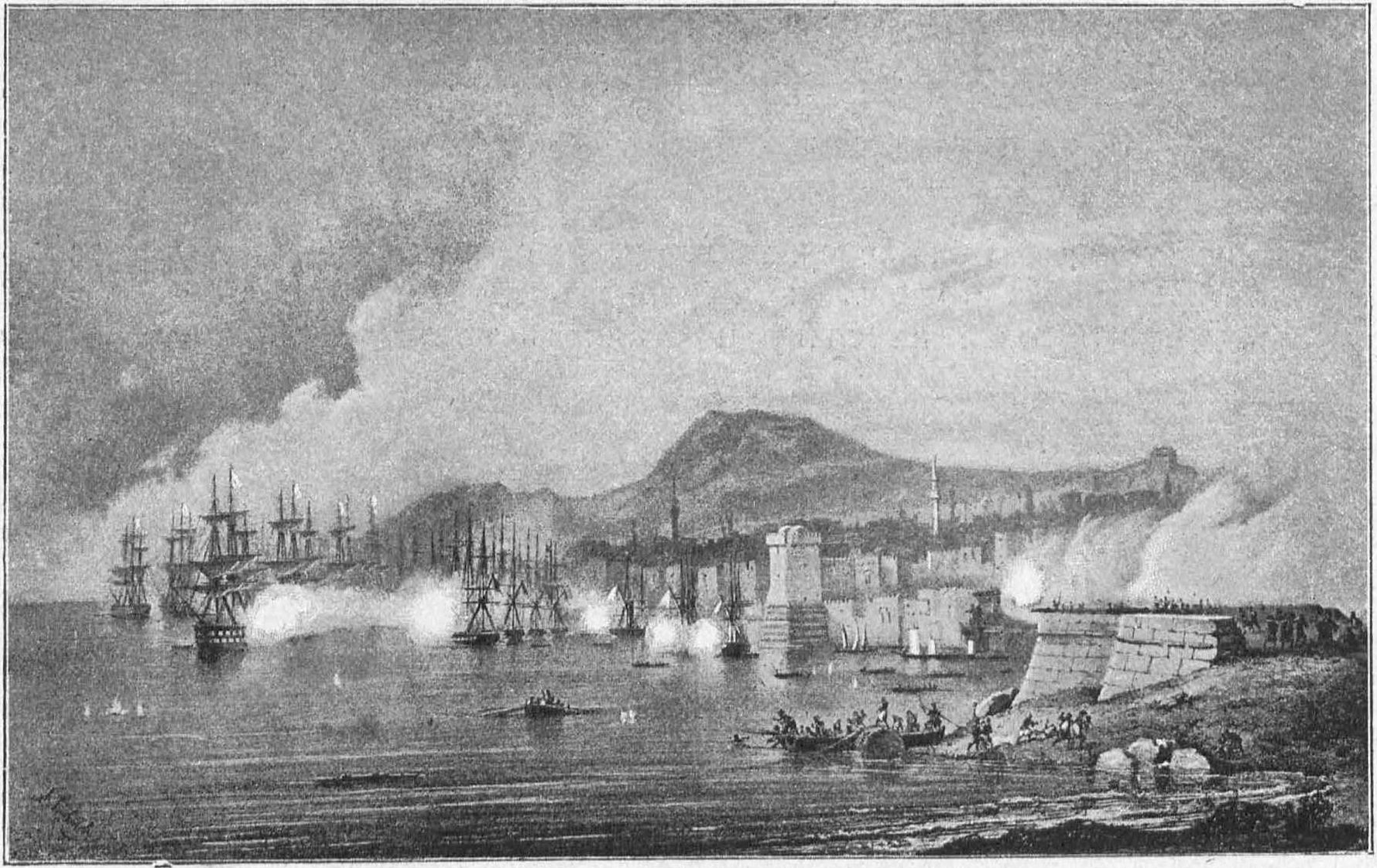

18-го утром подул сильный ветер, попутный нам, к Синопу. В 9 час. утра с адмиральского корабля дали сигнал: «Приготовиться к бою! Вперед!»

И корабли, надув все паруса, полетели как грозные чудовища.

В полдень раздался первый турецкий выстрел и открыл огонь со всех судов.

Флот наш бесстрашно, в полном порядке, летел вперед, навстречу смерти, и грянул на врага.

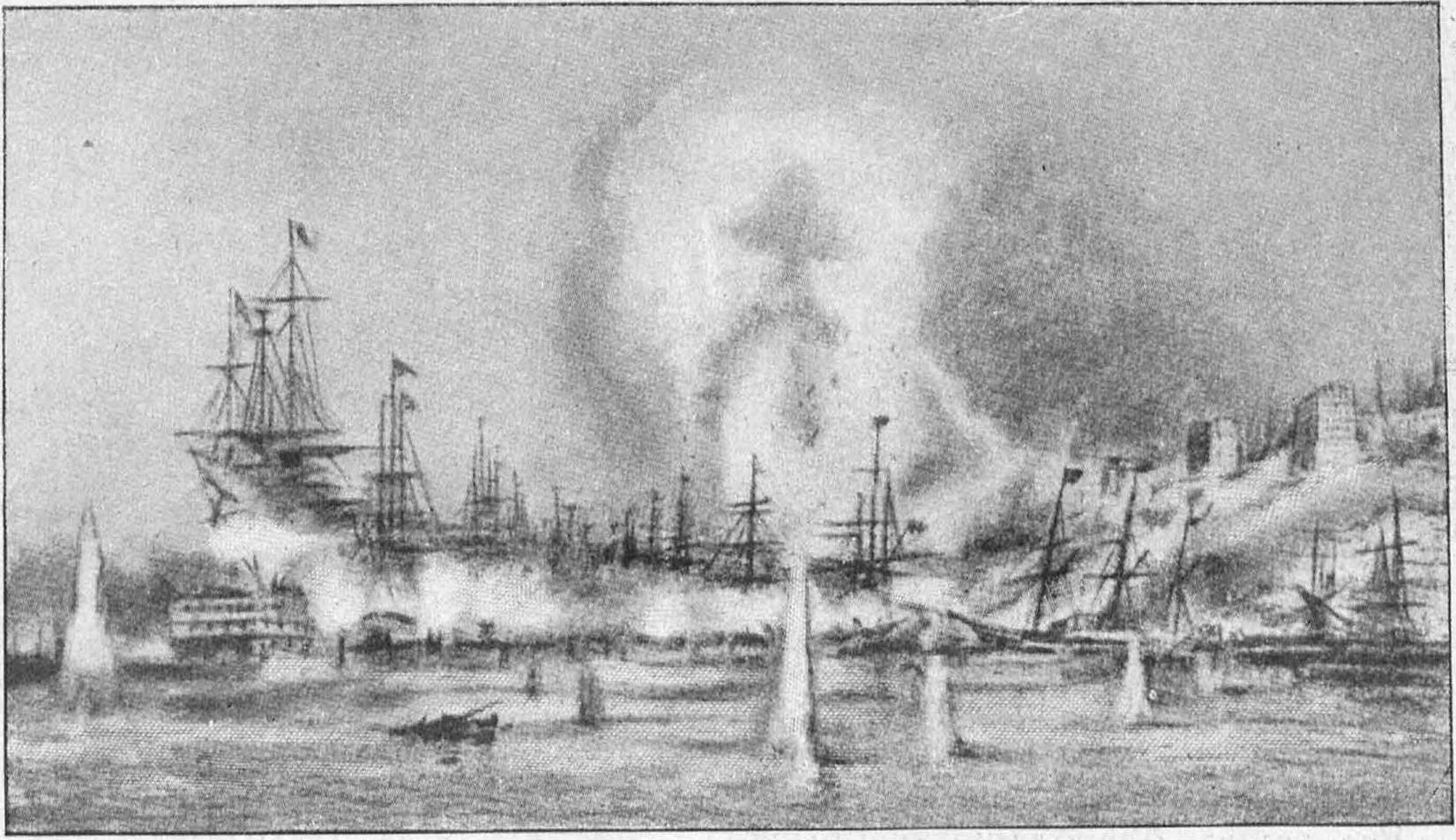

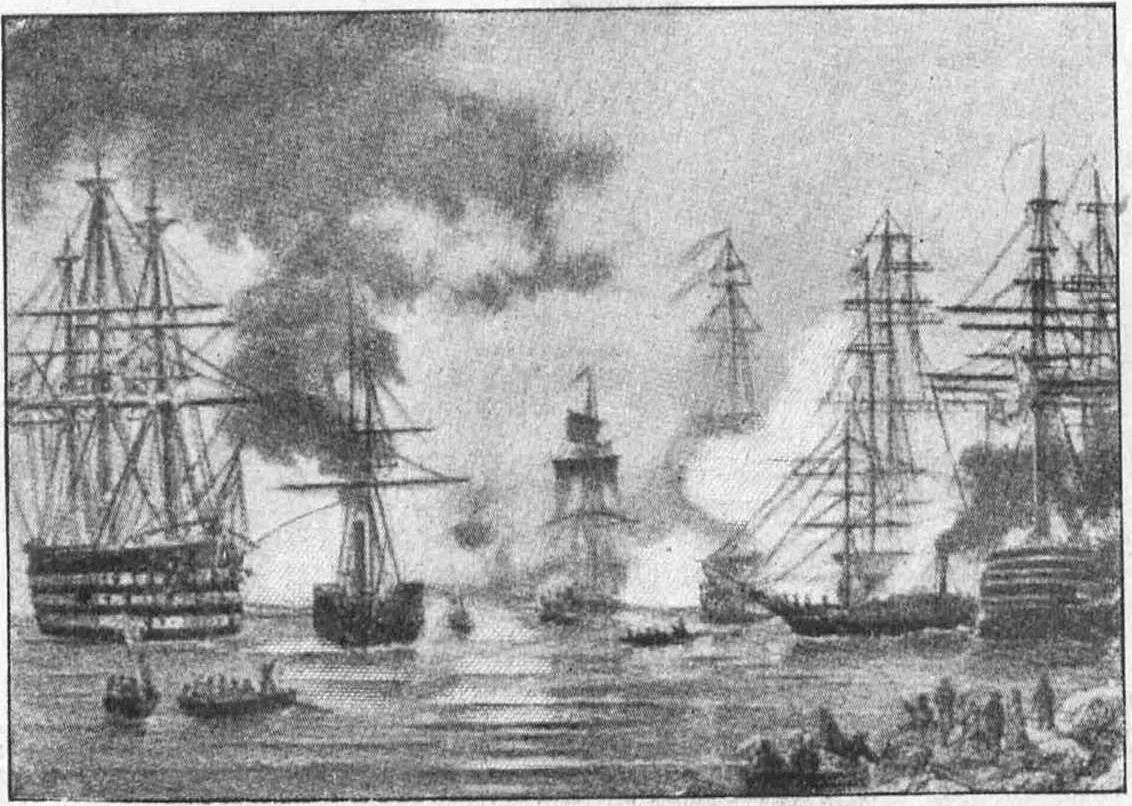

Синопский бой 18 ноября 1854 года

«Императрица Мария» впереди всех со своим храбрым адмиралом громила батальным огнем и чугунным дождем первый турецкий фрегат. Он боролся на славу и отвечал тем же. Вот уже «Императрица Мария» вся засыпана ядрами, мачты перебиты, скоро их и совсем не стало. А фрегат турецкий все не сдается. Но битва ему была не по силам, он не выдержал и выбросился на берег. За ним загорелся другой фрегат, кинулся к берегу и стал на мель. На корабле «Императрица Мария» ударили дробь. Он повернулся и грянул бортом в турецкие батареи. После четырех залпов разбитые батареи замолчали.

Корабль «Великий Князь Константин» (под командой капитана Ергомышева) действовал также лихо и сразу взорвал на воздух турецкий фрегат, потом стал бить другой фрегат и корвет; оба выбросились на берег.

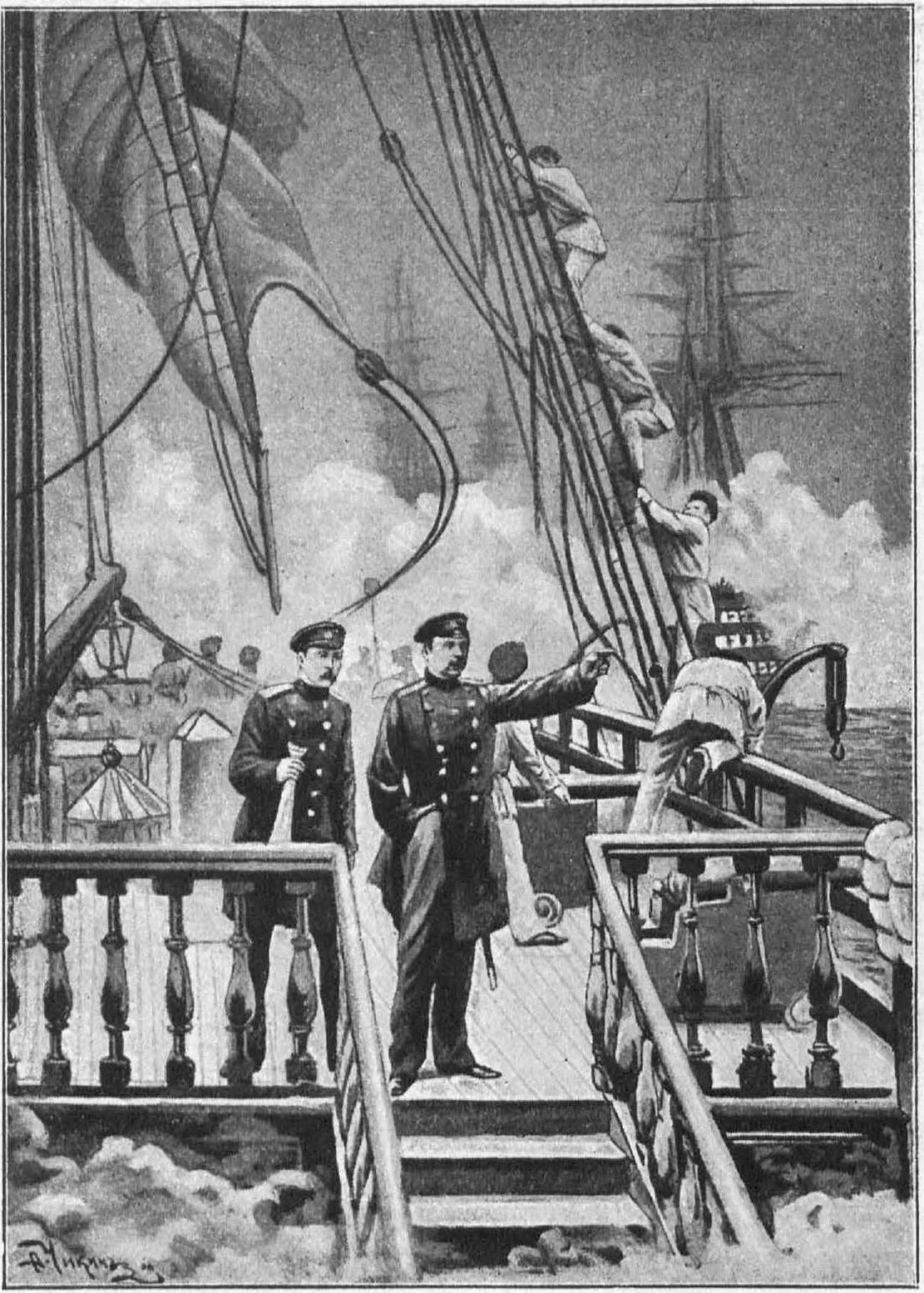

Корабль «Париж» (под командой капитана Истомина) обоими бортами работал так грозно, что в пылу страшного боя сам Нахимов и все моряки с восхищением то и дело обращали на него взоры.

Истребление турецкой эскадры 18 ноября при г. Синопе эскадрой черноморского флота

Адмирал приказал поднять сигнал: «Благодарю храбрый корабль!»

Прибежал взволнованный сигнальщик и доложил: «Все снасти перебиты, и не на чем поднять сигнал».

«Все равно, благодарю храбрых!» — воскликнул Нахимов.

Все остальные наши корабли действовали бесстрашно: фрегаты неприятельские загорались, взлетали на воздух. Пожар разливался по всей крепости. Начальники, народ в ужасе и смятении покидали город и бежали в горы.

Неприятель так обеспамятовал, что даже не спускал флагов в знак покорности. И только один турецкий корабль успел спастись и удрать в Константинополь, чтобы рассказать о несчастии.

Зрелище было ужасное.

Менее чем в три часа была истреблена турецкая эскадра, и командир взят в плен.

Адмирал Корнилов, узнав, что Нахимов хочет напасть на турецкую эскадру, спешил из Севастополя на помощь; он пришел, когда бой был окончен. Громким, радостным «ура» приветствовали товарищи победителей.

Командир корабля «Париж» В.И. Истомин отдает приказание по время боя старшему офицеру

Корнилов поспешил к Нахимову и со слезами обнял его. «Поздравляю вас, Павел Степанович, с победою! Вы оказали большую услугу России и прославили свое имя!»

На эскадре был отслужен молебен, а потом похоронили убитых. Отдав последний долг товарищам, корабли стали исправлять повреждения и, побитые, без мачт, победоносно двинулись в Севастополь.

Радостно встретили в Севастополе победителей. Ликование было всеобщее. Крепость и суда салютовали. Громкое «ура» покрывало выстрелы.

Имя Павла Степановича Нахимова, и без того любимое черноморцами, сделалось еще дороже. Он стал чисто народным героем.

Скромный адмирал не хотел приписывать себе победы:

— Я-с ни при чем. Михаил Петрович Лазарев — вот-с кто все сделал, — говорил он.

84-пушечный корабль «Императрица Мария» после победы при Синопе

Князь Меньшиков послал своего адъютанта, флотского подполковника Сколкова, очевидца боя, доложить о победе императору.

Вот как рассказывает о своем докладе государю Сколков.

«Был уже 11-й час ночи в исходе, когда я приехал в Зимний дворец. Обо мне тотчас доложили государю. Император сидел в конно-гвардейском сюртуке без эполет, облокотясь на правую руку, и что-то. читал. Когда я вошел, он обернулся, милостиво посмотрел на меня и молвил:

— Здравствуй, Сколков. Что делают мои храбрые черноморцы?

— Имею счастие поздравить, ваше величество, с победою!

— С какою?! — почти грозно спросил император.

— Турецкая эскадра разбита на Синопском рейде эскадрою вице-адмирала Нахимова, — твердым голосом ответил я.

Государь встал, быстро подошел ко мне и сказал:

Я повторил то же самое.

Император обеими руками порывисто взял меня за голову, поцеловал и воскликнул:

Государь тотчас же приказал позвать государыню, наследника, великих князей, чтобы сообщить им радостную весть.

Император щедро наградил всех участников боя, но больше, понятно, главного виновника победы — Нахимова.

Победный русский флот входит в Севастополь 22 ноября 1853 г.

Он удостоился получить орден св. Георгия 2-й степени и следующую грамоту 28 ноября 1853 г.:

«Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Статут военного ордена св. великого и победоносного Георгия указывает награду за ваш подвиг. Исполняя с истинною радостью постановление статута, жалуем вас кавалером ордена св. Георгия 2-й степени большого креста, пребывая к вам императорскою милостию нашею благосклонны.

Источник

Погибнуть вместе с Севастополем

Звёздные минуты Павла Нахимова

№ 20(412) от 05.06.2014 [«Аргументы Недели », Семён ЭКШТУТ ]

160 лет назад, 3 (15) июня 1854 г., английские и французские военные корабли подошли к Севастополю, но после недолгой перестрелки повернули назад. Шла Крымская война. Союзники-европейцы впервые прощупали возможности главной российской черноморской военно-морской базы. Впереди была знаменитая оборона города. Европа в Крымскую войну вступила после того, как в Синопском сражении русские наголову разгромили турецкий флот. И Синоп, и «севастопольская страда» связаны с именем одного из самых славных русских флотоводцев – адмирала Павла Нахимова.

Забывший влюбиться

Замечательный историк Е. Тарле в своём жизнеописании Павла Нахимова пишет, что про адмирала нельзя даже сказать, что он любил море и флот. Тут нечто большее.

«Никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел. (…) За недосугом и слишком большой поглощенностью морскими интересами забыл влюбиться, забыл жениться». «Не имел «сухопутных» друзей, не имел никаких привязанностей, кроме как на кораблях и около кораблей». «Денег у него водилось всегда очень мало, потому что каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям».

Забавно, но Нахимов мог и не стать моряком. В 11 лет его, «недоросля из дворян», пытались отдать в Морской кадетский корпус. Но желающих было много, а вакансий мало. Кандидатуру отклонили. Мальчишка сам пошёл на бриг «Симеон и Анна» и попросился в учебное плавание. После этого его зачислили в кадеты.

Награда за спасение утопавшего

Кое-что из этапов его карьеры мы приводим в нашей справке, подробности желающие легко найдут в литературе и Интернете. Нам важно, что Нахимов дорос до образцового офицера, стал любимцем выдающегося флотоводца М. Лазарева. И тут мало было безукоризненно исполнять обязанности. Во время кругосветного плавания на фрегате «Крейсер», которым Лазарев командовал, мичман Нахимов, рискуя жизнью, спасал упавшего за борт матроса. По итогам плавания получил орден св. Владимира 4-й степени, награду исключительно почётную. Лазарев отмечал, что молодому офицеру предстоит «соделаться украшением российского флота».

Наварин

20 октября 1827 г. Нахимов принял участие в знаменитом Наваринском сражении.

В те годы большая геополитическая игра шла вокруг христианской Греции, боровшейся за освобождение от османской Турции. Выстраивались причудливые коалиции. Вот и в битве у Наварина сошлись, с одной стороны, объединённые англо-франко-русские силы, с другой – турецко-египетский флот. Турки были разбиты наголову. Особую роль в сражении сыграл линейный корабль «Азов» под командованием М. Лазарева. Нахимов командовал на «Азове» батареей.

Из его письма товарищу по Морскому корпусу: «О, любезный друг! Кровопролитнее и губительнее этого сражения едва ли когда флот имел. (…) Не понимаю, как я уцелел. (…) У меня было 34 человека, из которых шестерых убило и 17 ранило». Начальство оценило поведение Нахимова под огнём так: «Находился при управлении парусов и командовал орудиями на баке, действовал с отличною храбростию».

За Наварин Нахимова произвели в капитан-лейтенанты и пожаловали орденом св. Георгия 4-го класса – завидной и почётной боевой офицерской наградой. Интересно, что в числе отличившихся в сражении чинов «Азова» были мичман В. Корнилов и гардемарин В. Истомин. Потом оба станут адмиралами и во время осады Севастополя вместе с П. Нахимовым возглавят оборону города.

Синоп

Следующий «звёздный час» Нахимова – Синоп. Но человек ведь не ходит по жизни, ожидая, пока на него обрушится слава. Нахимов нёс службу, поднимался по карьерной лестнице. 17 августа 1833-го, командуя фрегатом «Паллада» в составе эскадры вице-адмирала Беллинсгаузена, обнаружив чужую ошибку в курсе (шли ночью, в непогоду), своевременно подал сигнал и предотвратил попадание других кораблей на камни. Потом руководил постройкой линейного корабля «Силистрия» и стал его командиром. Возглавлял отряд судов, крейсировавших у восточного побережья Чёрного моря для охраны от проникновения иностранных агентов и борьбы с контрабандой. В 1852 г., уже вице-адмирал, он был утверждён начальником 5-й флотской дивизии. На этом посту и встретил Крымскую войну 1853–1856 годов.

Напомним, начиналась она как война с Турцией. И 8 ноября 1853 г. во время крейсерства по Чёрному морю эскадра под командованием Нахимова обнаружила в Синопской бухте турецкие корабли. Они пережидали шторм и готовились принять на борт десант для высадки на Кавказе. Нахимов решил сорвать замысел.

1 декабря (дата по современному стилю) – один из Дней воинской славы России. Учреждён именно в честь Синопской победы. Атаковав турок прямо в порту, русские корабли за несколько часов шквальным огнём сожгли почти всю эскадру противника. Турки потеряли три тысячи человек, около 200 попали в плен – в том числе командующий эскадрой адмирал Осман-паша (раненного, его успели ограбить собственные слуги).

Тут любопытны некоторые попутные моменты. Например, среди уничтоженных вражеских кораблей был «Фазли Аллах» – бывший русский «Рафаил», в 1829 г. сдавшийся туркам. Николай I заявил, что «Рафаил» недостоин носить русский флаг и повелел предать фрегат огню, когда он будет возвращён «во власть нашу». После Синопа Нахимов рапортовал: «Воля Вашего Величества исполнена – фрегата «Рафаил» не существует».

При этомНахимов начал атаку, не дожидаясь подхода ещё трёх русских пароходо-фрегатов под флагом начальника штаба Черноморского флота Корнилова. При объединении сил Корнилов по статусу сам возглавил бы эскадру и единолично пожал победные лавры. А Нахимов, человек в эполетах, был всё же не чужд честолюбия.

Служебные отношения

Ситуация заслуживает понимания. Это для нас сегодняшних Нахимов велик, любые его действия безупречны или, как минимум, оправданны. Между тем у «синопского триумфатора» имелись и критики, и завистники. Начальник Главного морского штаба адмирал князь Меншиков вообще говорил, что Нахимов – боцман, «который случайно попал в адмиралы, а простые матросы потому так его и обожают, что он такой же, как они». После Синопа Павел Степанович был награждён орденом св. Георгия 2-й степени (редкая и очень высокая боевая награда). Но – не повышен в чине, не назначен на более высокую должность. Он по-прежнему оставался лишь начальником флотской дивизии. Ряд адмиралов Черноморского флота, имена которых никто сегодня и не помнит, имели право отдавать ему приказы.

Павел Степанович Нахимов (1802–1855) родился в семье небогатого вяземского помещика, бывшего офицера. Окончил Морской кадетский корпус (1818), служил на Балтийском флоте. В 1822–1825 совершил кругосветное плавание. Участвовал в Наваринском сражении (1827). Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. командовал корветом, с 1829-го по возвращении в Кронштадт – фрегатом «Паллада». С 1834 г. – на Черноморском флоте: командир линейного корабля, начальник флотской дивизии. Во время Крымской войны (1853–1856) в Синопском сражении (1853) во главе эскадры разгромил главные силы турецкого флота. При обороне Севастополя (1854–1855) возглавлял защиту крепости. 28 июня (10 июля) 1855 г. смертельно ранен.

Его имя – одно из самых громких в истории русского флота. В 1944-м были учреждены ордена Нахимова двух степеней и медаль Нахимова.

Севастополь

Нахимов был, возможно, единственным человеком в России, который не радовался синопскому торжеству. Понимал: эту победу союзным туркам европейские державы нам не простят. И действительно, события начали набирать обороты. В феврале 1854-го в ответ на ввод в Чёрное море кораблей Англии и Франции Россия объявила этим странам войну. В сентябре 1854-го союзники высадились в Крыму, нанесли русским войскам поражение на реке Альма и блокировали Севастополь. Началась знаменитая осада города.

Её история описана не раз. Но мы говорим о Нахимове, потому хотелось бы обозначить именно его роль в Севастопольской эпопее. Это уже в конце обороны Павел Степанович был назначен исполняющим на должность главного командира порта и военного губернатора, стал «полным» адмиралом. А поначалу…

Начальник флотской дивизии не имел в городе власти – ему не подчинялись пехотные части. Нахимов отдавал приказы, которые по уставу многие офицеры не обязаны были исполнять. Всё в Севастополе выстраивалось само собой – у осаждённых просто не было другого выхода, кроме как самим организовывать систему обороны, выдвигать реальных, а не формальных лидеров. Нахимов обратил на себя особое внимание обороняющихся, казалось бы, мелочью. Нарезные ружья неприятеля били дальше и метче русских. Командиров севастопольцев стрелки противника отстреливали особо. Потому даже офицеры, не говоря уже о генералах и адмиралах, для маскировки надевали простые солдатские шинели. А Нахимов каждый день появлялся на бастионах в полной форме, с золотыми адмиральскими эполетами. Это многое значило для морального духа защитников – и вскоре Павел Степанович стал царём и богом осаждённого города.

Академик Е. Тарле: «Это был очень большой человек, очень сложный и трагический. Он с первых дней осады понял, что город спасти нельзя. И сделал для себя два вывода. Во-первых, он не уйдёт отсюда, погибнет вместе с Севастополем. И во-вторых, нельзя этого показывать. Ведь он был душой Севастополя».

28 июня 1855 г. во время очередного объезда передовых укреплений адмирал Нахимов получил смертельное ранение в голову и через два дня скончался. Возможно, роковой самоубийственный выезд на Малахов курган был сознательным. По крайней мере Е. Тарле этого не исключал – а психологические объяснения изложены выше.

Из приказа Нахимова по Севастопольскому гарнизону в связи с производством в «полные» адмиралы (12.04.1855): «Матросы! (…) Я с юных лет был свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию; мы сдружились давно. (…) Убедите врагов, что на бастионах Севастополя мы (…) только укрепили одушевление и дисциплину, всегда украшавшие черноморских моряков».

Источник