Население Мирового океана

Условия жизни в мировом океане

Наиболее значимыми факторами воздействия абиатической срды для населения Мирового океана являются характер грунта, движение воды, температура, освещенность, растворенные в воде соли и газы.

Грунты Различают терригенные грунты- это различные матералы приносимые суши, и являются продуктами ее разрушения. Эти отложения занимают 1\4 часть дна мирового океана. Образуются за счет стока рек, плавучими льдами, ветром.

Пелагические грунты образуются главным образом за счет трупов обитателей пелагиали и тонких неорганических веществ. Покрывают 3\4 дна окена Биогенные или органогенные отложения – в основном образуют карбонатные и кремнистые биогенные осадочные отложения в виде глобигерионовых (корненожки) и птероподовых (крылоногие малюсски), диатомовых, радиоляриевых илов

В мировом океане можно выделить ряд крупных гидробиоценозов: пелагиаль, бенталь и нейстраль

Толщу вод населяют две группы организмов – планктон и нектон. Планктон составляют организмы слишком мелкие, чтобы иметь возможность противостоять силам движения воды и контролировать свое положение в воде. Они парят в толще воды и переносятся ею. Растительные организмы планктона составляют фитопланктон – это, главным образом, одноклеточные микроскопические водоросли.

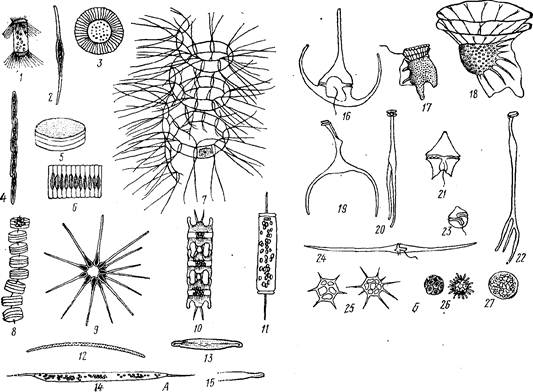

Рис. 9. Морские фитопланктонные организмы (по Одуму, 1975). А — диатомовые;

Б — динофлагелляты и др.:

1 — Corethron, 2 — Nitzchia closterium, 3 — Planktoniella, 4 — Nitzschia seriata, 5 — Coscinodiscus, 6 — Fragilaria, 7 — Chaetoceras, S — Thalassiosira, 9 — Asterionetla, 10 — Biddulphia. 11—Ditylum, 12 — Thalassiothrix, 13 — Navicuta. 14, 15 — Rhizosolenia (летние и зимние формы), 16 — Ceratium, 17 — Dinophysis, 18 — Ornithocercus, 19, 20 — Triposolenia, 21 — Pe- ridinium, 22 — Amphisolenia, 23 — Goniaulax, 24 — Ceratium, 25 — Silicoflagellata, 26 — Coccolithophoridae, 27 — Halosphaera

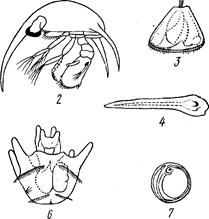

Животные, представленные в планктоне, – зоопланктон. В эту группу входит множество простейших, коловраток, мелких рачков (например, всем известные дафнии и циклопы). Кроме того, в зоопланктон включаются личинки насекомых, рыб, многих организмов бентоса, слишком мелкие и слабые для самостоятельного передвижения в толще воды. Организмы, проводящие в планктоне лишь часть своего жизненного цикла, называются меропланктоном,в отличие от голопланктона – постоянных планктонтов. Кроме того, в планктоне присутствует и множество бактерий, составляющих бактериопланктон.

Активные же пловцы, такие как рыбы, амфибии, рептилии, звери, крупные насекомые и их личинки в пресных водах, головоногие моллюски в морских водах составляют нектон.

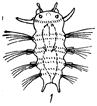

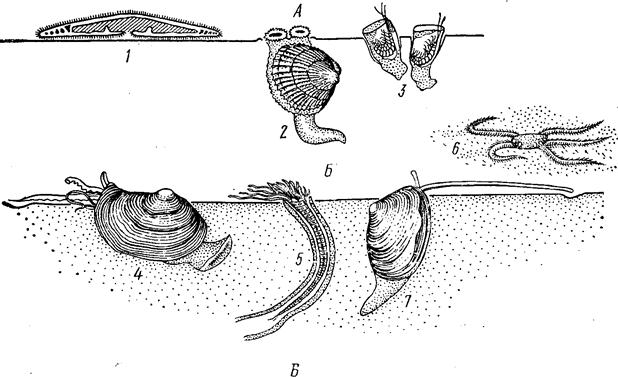

Рис. 11. Представители морского меропланктона (по Одуму, 1975):

1 — личинка червя Platynereis, 2 — зоеа краба Emerita, 3 — личинка мшанки, 4 — личинка сессильных оболочников, 5 — пилидий немертин, & — плутеус морского ежа, 7 — икринка рыбы, 8 — трохофора полихег, 9 — велигер моллюсков, 10 — плутеус морокой звезды, 11 — науплиус усоногих, 12 — циприсовая личинка усоногих, 13 — планлла кишечнополостных, 14 — медузоидная стадия гидроидов

Обитателей биотопа вода/дно называют бентос. Животные – обитатели дна именуются зообентосом и отличаются большим, как правило, разнообразием, чем планктонты. Здесь можно встретить моллюсков, ракообразных, самых различных червей и др.

Растительное население дна – фитобентос представлено высшими водными растениями и водорослями макробентосом и микробентосом.

Прибрежную зону населяют также многочисленные бентонты, кроме того, здесь обилен перифитон – различные водоросли, образующие всем известные обрастания на камнях, стеблях высшей водной растительности, кусках древесины и т.п. Вместе с прикрепленными мелкими животными (червями, коловратками, ракообразными, простейшими) он образует сообщество именуемое ауфвухс. К прибрежной же зоне примыкает и своеобразное население прибрежного, пропитанного водой грунта (г.о. песчаного) – псаммон.

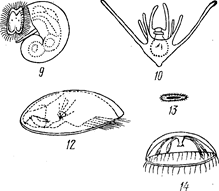

Рис. 13. Обитатели морского дна (по Савилову, 1961). А — подвижные формы, питающиеся сестоном; Б — Формы, собирающие детрит; В — формы, заглатывающие грунт:

1 — Echinarachius parma, 2 – Cardium ciliatum, 3 – Ampheliscidae, 4 – Yoldia thracialformis, 5 – Terebelidae, 6 – Ophiura, 7 – Macoma calcarea, 8 – Ctenodiscus crispotus, 9 – Brisaster latifrons, 10 – Molpadiidae.

Биотоп граница воздух/вода населен своеобразными организмами,составляющими целое сообщество, удерживающееся в поверхностной пленкеводы, за счет силы поверхностного натяжения. Это – нейстон. В нем выделяютэпинейстон (организмы живущие над пленкой) и гипонейстон (под пленкой).

Кроме того, можно выделить еще и обитателей «плавучих островов», образованных растениями – плейстон.

Источник

Мировой океан и его население

В противоположность животным растения богаче представлены на суше преемущественно за счет высших форм относящихся к типам покрытосемянных и голосемянных.

Водоемы гидросферы и их население

Водная оболочка Земли представлена Мировым океаном, подземными водами и континентальными водоемами, в которых соответственно сконцентрировано около 1370,60 и 0,23 млн.км 3 воды. Под влиянием солнечной энергии происходит непрерывный круговорот воды. Ежегодно с поверхности Мирового океана испаряется и перемещается в атмосферу в среднем 453 тыс. км 3 воды, с суши — 72 тыс. км 3 . То же суммарное количество воды (в среднем 525 тыс. км 3 ) выпадает на Землю в виде осадков, но на океан их приходится относительно меньше, чем на сушу (соответственно 411 и 114 тыс. км 3 ). Возникающий в связи с этим дефицит водного баланса в Мировом океане восполняется речным стоком, который который в среднем составляет 42 ты с. км3 в год.

В настоящее время из 33 классов растений в гидросфере встречается представители 18 классов. Из 63 классов животных 60.

Одна из характернейших особенностей водного населения — резкое преобладание зоомассы над фитомассой, в то время как на суше наблюдается обратная картина. Это объясняется тем, что в воде растения представлены преимущественно микроскопическими водорослям Водная среда будучи более опорной позволяет мелким растениям находится во взвешенном состоянии. Отсюда мелкие водоросли составляют 99% фитомассы гидросферы.

Мелкие водоросли по сравнению с макрофитами представляют собой более активный компанент по связыванию солнечной энергии, чем крупные растения.. Поэтому гидросфера область более активного фотосинтеза чем суша.

Фитомасса суши примерно в 100 раз больше зоомассы. В гидросфере наоборот биомасса животных в 20 раз превышает массу растений. Следовательно функциональная активность водной фитомассы как трансформатора солнечной энергии намного выше, чем наземной (обеспечение пищей относительно большей биомассы).

Водная оболчка Земли представлена Мировым океаном (95,5%), контенинтальными водоемами, и подземными водами (в совокупности 0,5%) и 4% в виде пара в атмосфере Земли.

Мировой океан принято подразделять на Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны и Южный океан, с их более или менее обособленными участками — морями. Среди морей различают окраинные, широко сообщающиеся с океаном (Баренцево, Карское и др.), и внутренние, почти со всех сторон окруженные сушей (Черное, Красное и др.)- Средняя глубина Мирового океана 3710 м, максимальная — 11 022 м (Марианский желоб).

Горизонтально различают две большие области:

Нерическая область; Неритовая область

Источник

Раздел 6. МИРОВОЙ ОКЕАН И ЕГО НАСЕЛЕНИЕ

Морфологическая характеристика Мирового океана. Грунты дна. Водные массы. Движение воды (течения). Температурные области. Общая характеристика населения пелагиали и бентали Мирового океана. Экологические зоны пелагиали и бентали. Биологическая структура Мирового океана.

Морфологическая характеристика Мирового океана

Средняя глубина – 3760 м, максимальная 11024 м

3 млрд. км 3 – общее количество воды на Земле

1,5 млн. км 3 — атмосфера

1,5 млрд.км 3 – литосфера

1,5 млрд.км 3 – гидросфера

94% — Мировой океан

4% — подземные воды

0,02% — озера (Байкал – 22%)

0,01% — почвенная влага

1/10000% — реки (в Байкале в 42 раза больше; объем 51 тыс. км 3 , принимает сток 336 рек; глубина 1620 м).

Испарение 453 тыс. км 3 – Мировой океан

72 тыс.км 3 – суша

Осадки 411 тыс.км 3 – Мировой океан

114 тыс.км 3 — суша

Речной сток с суши (42 тыс.км 3 ):

· Увеличивает объем мягких грунтов

Для водного баланса Мирового океана годовые колебания объемов испарения не имеют существенного значения, что нельзя сказать о континентальных водоемах. Колебание объема годового стока Дуная составляет 183-291 км 3 или 46% от средней величины.

Соленость Мирового океана непрерывно возрастает:

o 27‰ – Кембрийский период – 570-470 млн. лет (наземные растения)

o 32‰ – Карбон, или Каменноугольный период – 350-280 млн. лет (гигантские хвощи и плауны)

o 34-35‰ – современный период.

Толщина донных отложений:

§ 3 км – Средиземное море

§ 8 км – Тихий океан

§ 16 км – Черное море

Переходы от возвышений к понижениям в океане выражены более резко, чем на суше. Грунты подразделяются на:

1) терригеновые – S= 90 млн. км 2 (1/4 поверхности дна)

· Прибрежные — 38% площади

· Глауконитовые – 62% площади — (связанные происхождением с плавучими льдами)

2) пелагические — S= 270 млн. км 2 (3/4 поверхности дна)

· Глобигериновый ил (известковые скелеты плавучих фораменифер) — S= 130 млн. км 2 , до h= 5 тыс. м

· Красная глина — S= 102 млн. км 2 , h> 5 тыс. м

· Диатомовый ил — S= 26,5 млн. км 2

· Радиоляриевый ил — S= 10,4 млн. км 2

· Птероподовый ил — S= 1,3 млн. км 2 (южная часть Атлантического океана) -образуется из раковин пелагических крылоногие моллюски.

С увеличением глубины растворимость извести возрастает, содержание углекислого кальция снижается, начиная с глубины 5400 м.

Водная масса формируется в определенном районе Мирового океана, индивидуальна по своим физико-химическим и биологическим свойствам, устойчиво существует в пространстве и времени.

Между водными массами существует постоянный обмен, особенно в приграничных областях, инициируемый течениями, волнениями, приливами и отливами.

Типы водных масс:

Поверхностные воды (h= 0 — 300-500 м). В широтном направлении подразделяются на:

· Экватариальные — max температура, пониженная соленость и плотность, сложная циркуляция

· Тропические – высокая соленость и плотность (опускаются в центральных частях антициклонических круговоротов, перемещаясь в сторону экваториальных и субполярных вод)

· Субполярные – изменчивы по характеристикам

· Полярные – имеют отрицательные температуры (-1,2-1,5 0 С), низкую соленость (32,5-34,6‰).

Промежуточные воды (h= 500 – 1000-1200 м). Максимальная толщина в полярных областях и центральных областях антицлонических круговоротов, где преобладает опускание вод. В экваториальной зоне в центре циклонических круговоротов, где происходит поднятие вод, толщина слоя промежуточных вод уменьшается до 600-900 м («сероводородные купола» в ЧМ).

Глубинные воды (h= 1200 – 3-4 тыс.м). Формируются в высоких широтах в результате смешения поверхностных и промежуточных вод.

Придонные воды (от 4 тыс. м до дна). Образуются подобно глубинным и промежуточным, в результате опускания вышележащих вод в высоких широтах. Наибольшее распространение имеют придонные антарктические воды, встречающиеся вплоть до 20-40 0 с.ш.

Движение воды (течения).

Вся тоща воды находится в непрерывном движении из-за:

Фрикционные (ветровые), или постоянные течения – отличаются большим постоянством своих характеристик (Гольфстрим, Куросио, пассатные и пр.)

Переменные течения, или временные течения – меняют свое направление с той или иной периодичностью, или возникают на короткий срок под влиянием ветров неустойчивого направления (муссоны и бризы). Не создают наклона поверхности моря.

- Плотностные – образуются вследствие градиента плотности (различия в температуре и солености смежных вод)

- Барические – вызываются изменениями в распределении атмосферного давления.

- Стоковые – вызываются выпадением осадков, притоком береговых вод, испарением, притоком или оттоком воды из других бассейнов (сток каспийской воды в Кара-Богаз-Гол).

Общая схема поверхностных течений определяется характером циркуляции атмосферы и географическим расположением материков.

Тропическая зона – ветры дуют с большим постоянством и силой с востока на запад.

Экватор – штилевая зона.

Умеренная зона – господствуют западные ветры.

Высокие широты – восточные ветры.

Упомянутые ветровые воздействия формирую гигантские круговороты поверхностных океанических течений:

Все они имеют взаимно противоположное направление. Например, Северное экваториальное течение направлено против часовой стрелки.

На поверхностные течения влияет действия сил Кориолиса: водные потоки, движущиеся в широтном или долготном направлении, в северном полушарии отклоняются вправо, а в южном – влево (Продельта Днепра, правый берег реки, выше левого).

Поверхностные течения вызывают вертикальный круговорот воды, состоящий в восходящем движении воды в экваториальной области и нисходящем – в умеренных поясах. Вертикальные течения и там, где сходятся близко теплые и холодные течения, как например, Лабрадорское и Гольфстрим около Нью-Фаундленда, или теплое Куросио и холодное Ойосио около берегов Японии. Это традиционные зоны богатого промысла рыбы.

Всякого рода перемешивание наиболее эффективно проходит в мелководных местах. Роль поднятия дна (банок и коралловых рифов): Ньюфаундлендская банка (эффект усиливается столкновением здесь Гольфстрима с холодным Лабрадорским течением); богаты жизнью берега Чили, расположенные недалеко от Перуанского апвеллинга – район скоплении анчоуса (высота отложений гуано морских птиц достигает толщины 30 м); бухта Фишбей на западном берегу Южной Африки, где сталкивается холодное Бенгуэльское течение с теплыми прибрежными водами.

Дефант различал в Мировом океане две области, два слоя: океаническую тропосферу – поверхностный более теплый и соленый слой; океаническую стратосферу – глубинный холодный и менее соленый слой.

В каждом слое – своя циркуляция воды: от экватора поверхностная вода движется к полюсам; в полярных областях охлаждается и движется обратно к экватору в слое океанической стратосферы.

Граница между областями идет по средней годовой изотерме воды 10 0 С и по изогалине 34,8-36‰.

Роль течений в распределении океанического планктона различна, смотря по тому, имеем ли мы дело с круговыми замкнутыми течениями или течениями конечными, которые распадаются на своем конце на ряд отдельных веток. Соответственно и население будет зависеть от того, несет ли течение теплую или холодную воду.

В северной части Атлантического океана располагается большой круговорот воды – круговое течение, образованное Гольфстримом, Канарским течением и Северным Экваториальным. Вода совершает полный круговорот за 16 месяцев. Температура воды не везде одинакова и в этой связи организмы, подвергаемые смене разных температур, формируют разные вариететы, аналогичные цикломорфозу пресноводного планктона. С течениями бывают связаны не только мелкие планктонные формы, но и крупные нектические; такие как гигантская акула, которая почти не выходит из большого круговорота Североатлантического течения.

Примером распределения гидробионтов служит Европейское или Атлантическое течение (северо-восточная ветвь Гольфстрима). Его основная ветвь проходит у западных берегов Норвегии, которое дает ветвь к Шпицбергену. Войдя в Баренцево море , атлантические воды, обуславливают большое циклоническое вращение вод. Атлантическое течение несет далеко на север более южные формы, например, тепловодную сифонофору физофору, тепловодную зеленую водоросль галосферу даже в Карское море. Вся основная масса трески и пикши у берегов Мурманска не является оседлой, а приходит с запада в теплое время года.

Придонные воды, заполняющие глубины океана, в основном формируются на шельфе Антарктиды. Здесь в результате образования льда, соленость воды повышается, и она (как более плотная) погружается на дно и движется к северу. Приток хорошо аэрированных вод снабжает кислородом глубины Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Скорость глубинных течений соизмерима с поверхностными и достигает 10-20 см/с.

На глубине температура постоянна и лежит в диапазоне от -1,7 до -2 0 С.

На поверхности температура зависит от:

26-27 0 С — в тропической зоне

13-14 0 С – на широте 40 0

≤ 0 0 С – в приполярных областях.

Подъем к поверхности холодных глубинных вод или апвеллинг, наблюдается вдоль границ, отделяющих северное и южное пассатные течения от межпассатного. Выходы холодных глубинных вод к поверхности имеют место вдоль западных берегов Африки, Индонезии, Австралии и Южной Америки. Пассаты уносят отсюда поверхностные воды, и их отток компенсируется выходом глубинных.

В связи с разной прогреваемостью поверхностных вод Мирового океана в нем различают (до глубины 500-1000 м) температурные зоны:

1. Тропическую (40 0 с.ш. – 40 0 ю.ш.) – ее граница — зимняя изотерма 15 0 С (сезонные колебания Т= 3-4 0 С).

2. Бореальную, к северу от экватора (60 0 с.ш.) – присутствие льдов в летнее время, т.е. 0 0 С в летнее время (сезонные колебания Т= 8-12 0 С).

3. Нотальную, лежащую к югу от экватора (50-60 0 ю.ш.) – (сезонные колебания Т= 6-8 0 С).

4. Приполярную арктическую – круглый год Т= 0 0 С — (сезонные колебания Т= 2-3 0 С).

5. Приполярную антарктическую – круглый год Т= 0 0 С — (сезонные колебания Т= 2-3 0 С).

Общая характеристика населения Мирового океана

На нашей планете описано около:

2 млн. видов животных (лидируют, нематоды и насекомые, на долю которых приходится около 1 млн. видов) и 125 тыс. растений

Площадь Мирового океана – около 75 % от площади планеты.

В Мировом океане обитает

· 90% всех типов и классов животных – из 63 известных классов — 60 обитают в гидросфере, только морскими формами представлен 31 класс животных (и только 7-20% видов)

· 54% классов растений (18 из 33), 3 класса — только морские формы (и только 8% видов).

В воде – одноклеточные водоросли (вода как опора)

На суше – высшие покрыто и голосеменные растения

· 3-4 млрд. т с.в. — суммарная биомасса

· 0,15 млрд. т (или около 5%) – растения

· 1800 млрд. т с.в. — суммарная биомасса

· 1710 млрд. т (или около 95%) – растения

В Мировом океане по сравнению с наземными экосистемами концентрация биомассы ниже в:

· 1500 раз для животных

· 30000 раз для растений.

При этом продукция растений в Мировом океане в 1000 раз выше. В итоге суммарная продукция фотосинтеза гидробионтов, лишь в 3 раза меньше, чем наземных обитателей.

Биомасса жизненных форм гидробионтов Мирового океана

1,5 млрд. т – фитопланктон

21,5 млрд. т. – зоопланктон

40% ( 9 млрд. т) — макрозоопланктон

53% (12 млрд. т) – мезозоопланктон

7% ( 1 млрд. т) — микропланктон

1,0 млрд. т — нектон

0,2 млрд. т – макрофитобентос

10, 0 млрд. т — зообентос

Распределение видового разнообразия животных по биотопам

· 5% — 20 тыс. видов — пелагобионты (беспозвоночные и рыбы)

· 20% — 80 тыс. видов – бентобионты

· 75% — 300 тыс. видов – перифитонты.

Описано 274 тыс. видов морских животных, из них около 75% на коралловых рифах. Ожидают, что на рифах до 950 тыс. видов (Schlacher et al, 1998). Иными словами описано лишь менее 1/3 части существующего разнообразия (!).

Локальное обилие мелких организмов выше, чем крупных. Это видно по скорости накопления числа видов с увеличением площади.

где S – число видов; А – площадь обследования; c, z- постоянные

Натуралисты давно заметили, что чем больше размер животного, тем большую территорию оно занимает, причем вне зависимости от того, охраняет данный вид свою территорию или нет. На основании большого числа опубликованных данных, относящихся к 212 видам животных и различных групп, была построена общая зависимость плотности популяций разных видов животных от средней массы их тела. Выяснилось, что зависимость эта удовлетворительно описывается уравнением линейной регрессии:

где W — средняя масса тела в кг, а N — плотность популяции (число особей/км 2 ).

ü Космополиты – встречаются во всех 4-х океанах (полихета Polydora polybranchia, гребневик Beroe cucumis, морской циклоп Oithona similis).

ü Биполярные виды – встречаются в умеренных водах обоих полушарий, а в тропиках отсутствуют (Balanus balanus, Mytilus edulis, Balaena glacialis — ?).

ü Амфибореальные виды – встречаются в северных районах Атлантического и Тихого океанов и отсутствуют в Ледовитом океане (морская звезда Salaster endeca, сельдь Clupea, палтус Hyppoglossus hyppoglossus).

ü Амфипацифические виды – один и тот же вид встречается в бореальной области вдоль западных берегов Америки и восточных берегов Азии, отсутствуя в северной части Тихого океана

ü Амфиатлантические виды — один и тот же вид встречается у западных берегов Европы и у восточных Северной Америки, отсутствуя на севере Атлантического океана.

Влияние человека на распространение гидробионтов (рапана – песчанка питается личинками рапаны – отшельник стал крупнее – актинии). Лецепцианские мигранты).

Нейстон: Pontellidae, Janthina, Glaucus

Плейстон: Physalia, Velella

Фитопланктон – диатомовые, перидиниевые и в меньшей степени – золотистые, зеленые и сине-зеленые водоросли (соотношение диатомовые/перидиниевые как идикатор).

· 3000 видов – диатомовые (наиболее распространен р. Chaetoceros, Coscinodiscus, Rizosolenia)

· 1500 видов – перидиниевые (рассказать о голых; Ceracium, Peridinium, Noctiluca)

· 300 видов – зеленые

· 200 видов – сине-зеленые.

C продвижением к полюсам и похолоданием воды количество диатомовых возрастает, а перидиниевых – падает. В северных морях СССР диатомовых по числу видов в 2-3 раза, а по биомассе в 15-50 раз больше.

На севере максимальная концентрация фитопланктона у поверхности, а в тропиках –на глубине 10-15 м.

Толща воды выше пикноклина – основной биотоп фитопланктона (верхняя граница пикноклина – 50-120 м).

· Вблизи Северного полюса фитопланктона мало.

· В умеренных широтах его численность и биомасса возрастает.

· Снижается в центральных областях океана.

· Возрастает вблизи экватора

Вблизи берегов численность и биомасса возрастает.

10 6 кл/м 3 – в богатых районах (на экваторе – 10 7 кл/м 3 ).

10 4 -10 5 кл/м 3 – средняя численность

100 кл/м 3 – бедные районы.

Сезонные колебания биомассы (различия, раз):

500 – Берингово море

2600 – Норвежское море

50000 – Канадская Арктика

Годовая продукция Мирового океана:

130∙10 9 – тонн углерода — Рейли, 1944; Свердруп. 1955; Кобленц-Мишке, 1968

12-15∙10 9 – тонн углерода – Штиман-Ниельсен, Йенсен

20-25∙10 9 – тонн углерода – ИОАН

Вертикальное распределение (максимум – в слое скачка) – современные методы флоуремитрического анализа

4000 видов – кишечнополостные (медузы, гребневики, сифонофоры)

1200 видов — ракообразные:

150 видов – моллюски (Pteropoda, Heteropoda).

Эвпланктон (Oithona similis, Paracalanus, Centhropages)

Батипланктон 100-500 м (Calanus finmarchicus, C. ponticus, Sagitta setosa)

Число видов копепод в открытых районах морей Средиземноморского бассейна (зависимость от солености и обеспеченности пищей)

| Западное Средиземноморье |

| Ионическое |

| Леванта |

| Эгейское |

| Мраморное |

| Черное |

| Азовское |

В северном полушарии наибольшее значение имеют

Сельдевые: сельдь, сардина, мойва, килька, хамса

Тресковые: треска, пикша, навага, хек, мсинтай

Окунеобразные: скумбрия, тунец, ставрида

Уловы в зонах апвеллинга (западные границы материков):

· 12 млн. т – Перуанско-Чилийский (анчоус)

· 5 млн. т – Юго-Западно Африканский

· 4 млн. т – Орегонско-Калифорнийский. Северо-Западно Африканский

Уловы в открытом океане – 0,01-0,05 – т/км 2

Запасы китов по данным Международной китобойной комиссии:

6 тыс. экз – синий кит (100 т) – 600 тыс. т

70-90 тыс. экз – финвал – (20 т) – 1800 тыс. т

390 тыс. экз – кашалот (35 т) – 13650 тыс. т

ВСЕГО – 16 млн. т

Красные (2500 видов) – Phyllophora, Polysiphonia

Бурые (900 видов) – 1 место по частоте встречаемости – Fucuc, Cystoseira, Laminaria, Macrocystis)

Зеленые – Ulva, Cladophora, Enteromorpha, Caulerpa

Цветковые — зостера, рупия, поседония.

C продвижением от высоких широт хорошо прослеживается снижение видового разнообразия фитобентоса.

Исключительно донный образ жизни ведут во взрослом состоянии все представители

Вертикальное распределение биомассы бентоса

200,00 г/м 2 – материковый шельф

20,00 г/м 2 – глубины 200-3000 м

0,05 г/м 2 – грунты абиссали.

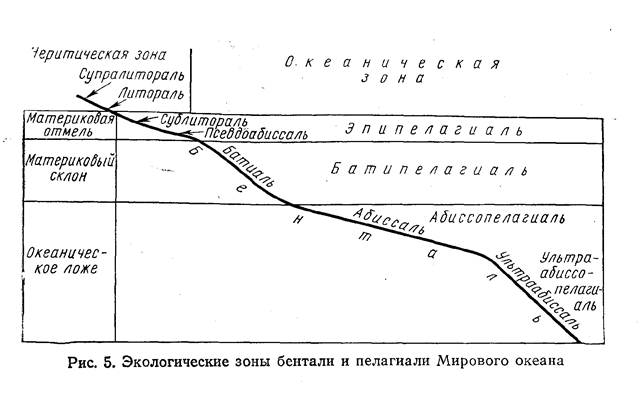

Экологические зоны пелагиали и бентали

Мировой океан образован собственно океаном и его периферическими частями, более или менее вдающимися в сушу – морями.

· Окраинные – широко сообщаются с океаном (Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и др.)

· Внутренние – практически со всех сторон окружены сушей (Средиземное, Красное, Черное)

· Межостровные – располагаются между островами и архипелагами (Китайское, Яванское море).

Экологические зоны Мирового океана

· Материковая отмель, плато (или континентальный шельф — полка) — (плавное понижение суши до глубины 200-600 м) – Баренцево, Карское, Азовское моря

Ø Супралитораль (supra — выше, litus — берег) – часть берега, увлажняемая заплесками и брызгами воды, лежащая выше уровня приливов – «черный пояс».

Ø Литораль – прибрежье, периодически заливаемое водой во время приливов и обнажающаяся во время отливов (псевдолитораль в Черном море).

Ø Сублитораль – от нижней границы отлива до нижней границы донной растительности.

Ø Псевдоабиссаль – участок материковой отмели глубже 200 м до континентального гребня.

· Материковый (или континентальный) склон – опускание под углом 4-14 0 – до 3-4 тыс. м глубины – батиаль (bathus — глубина).

Ø Абиссаль (abyssos — бездна) – 4-6 тыс. м

Ø Ультрапабиссаль — > 6-7 тыс. м.

Зонирование водной толщи по вертикали

· Эпипелагиаль (до h = 200 м) – нижняя граница сублиторали

· Батипелагиаль – (h = 3-4 тыс. м) до нижней границы батиали

· Абиссопелагиаль (до h = 6-7 тыс. м)

· Ультраабиссопелагиаль (h > 6-7 тыс. м)

Зонирование водной толщи по горизонтали

· Неритическая, или прибрежная зона (nerites — прибрежный) – лежит

над материковой отмелью.

· Океанская зона – лежит над батиалью и абиссалью.

Дата добавления: 2015-04-21 ; просмотров: 2327 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник