- §26. Жизнь в морях и океанах — Рабочая тетрадь по биологии 5 класса (Н.И.Сонин, А.А.Плешаков) — 2013 год

- Биология в лицее

- Примеры природных сообществ: море, океан, озеро, болото, поле

- Биогеоценоз

- Экосистема

- Животные и растения

- Общая информация

- Пищевая взаимосвязь внутри экосистемы

- Микроклимат

- Влияние деятельности животных на состояние экосистемы

- Смена экосистем с результате видовых изменений

- Смена экосистем вследствие человеческой деятельности

- Восстановление экологической системы

- Влияние абиотических факторов

- Факторы, обуславливающие способность к саморегуляции экосистем

- Круговорот веществ

§26. Жизнь в морях и океанах — Рабочая тетрадь по биологии 5 класса (Н.И.Сонин, А.А.Плешаков) — 2013 год

1. Какие природные сообщества морей и океанов вы знаете?

1)Сообщество кораллового рифа

2)Сообщество поверхности воды

3)Донное сообщество

4)Глубоководное сообщество

5)Сообщество толщи воды

2. Какие существа составляют сообщества поверхности воды и как они между собой связаны?

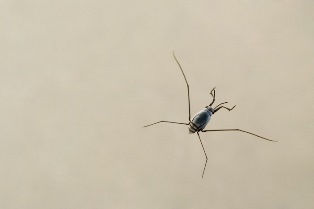

На поверхности обитают: парусники,кораблики, морские водомерки,крабики, моллюск янтина, летучие рыбы. Все эти организмы связаны друг с другом пищевыми связями, а также используют друг друга как жилище.

3. Какие две группы организмов включает сообщество толщи воды?

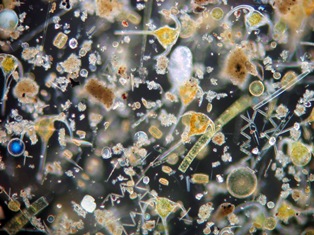

Сообщество толщи воды включает планктон (водоросли, лучевики, рачки) и активноплавающие организмы (кальмары, различные рыбы, дельфины, киты).

4. Перечислите организмы, составляющие донное сообщество и сообщество кораллового рифа.

Донное сообщество: прикрепленные ко дну водоросли, различные моллюски, актинии, раки-отшельники, креветки, морские ежи и морские звезды, осьминоги, а также множество рыб, такие как камбалы, скаты, удильщики.

Сообщество кораллового рифа: коралловые полипы, большое разнообразие рыб, рачков, крабов и других морских обитателей.

5. Каковы особенности глубоководного сообщества?

Растений здесь нет. Водятся некоторые виды кальмаров, креветок, причудливой формы рыбы. Питаются они мертвыми остатками организмов, «падающими» из верхних слоев воды, а также хищничают, поедая друг друга. Многие из здешних обитателей светятся: приманивают добычу либо защищаются от врагов.

6. Вспомните, почему, начиная с определенной глубины, в океане не встречаются растения. Будут ли они там расти, если их специально посадить? Обоснуйте свой ответ.

Растениям на глубине недостаточно света, без которого невозможен фотосинтез. Если их специально посадить на большую глубину, они не будут расти, так как наблюдается нехватка солнечного света.

7. Сравните условия существования организмов в разных водных сообществах. Где условия наиболее благоприятны?

Наиболее благоприятны условия кораллового рифа, донное сообщество. Также видов больше в прибрежных зонах. Должны быть условия для сохранения биоразнообразия: много света либо места для укрытия, пригодная температура, много кислорода, много пищи.

В толще воды видов уже намного меньше, чем у берега. На большой глубине живут только самые приспособленные организмы.

8. Почему сообщество кораллового рифа наиболее богато видами? На какое земное природное сообщество оно похоже по большому многообразию видов?

Коралловые рифы по богатству жизни уступают только влажному тропическому лесу на суше. Здесь сложились самые благоприятные условия. Коралловые рифы распространены в теплых тропических морях на мелководье, там тепло, неглубоко, можно спрятаться от хищников и много пищи.

9. Можно ли по внешнему виду морских организмов сказать, к какому природному сообществу они относятся?

У живущих в толще воды и активно плавающих животных тело имеет обтекаемую форму и покрыто слизью, уменьшающей трение при передвижении. Развиты приспособления для повышения плавучести: скопления жира в тканях, плавательные пузыри у рыб. У пассивно плавающих животных увеличивается поверхность тела за счет выростов, шипов;они очень мелкие и легкие. Разные способы передвижения: изгибание тела, с помощью жгутиков, ресничек, реактивный способ.

У придонных животных исчезает или слабо развит скелет, увеличиваются размеры тела, обычно нет органов зрения, развитие осязательных органов.

10. Назовите организмы, изображенные на рисунке, и определите, к каким сообществам они относятся.

Дельфин – сообщество толщи воды. Осьминоги и глубоководные рыбы – глубоководное сообщество. Кораллы и актинии – сообщество кораллового рифа. Рыбы – сообщество толщи воды. Мелкие рачки – планктон — сообщество поверхности воды.

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

В толще воды складываются цепи питания: водорослями кормятся рачки, рачками — мелкие рыбки, а ими — более крупные рыбы, кальмары, дельфины. Удивительно, что многие киты, эти гиганты моря, кормятся планктоном.

Кальмары — морские моллюски. Они обитают практически во всех климатических поясах, но чаще встречаются в тёплых водах. Окраска их весьма разнообразна.

Дельфины — морские млекопитающие. Как и киты, они периодически всплывают на поверхность, чтобы сделать вдох. Живут дельфины стаями, питаются рыбой и моллюсками. Удивительная особенность этих животных — способность копировать слова, которые произносит человек. Дельфины хорошо поддаются дрессировке.

Киты — морские млекопитающие очень больших размеров. Как и все млекопитающие, киты дышат воздухом при помощи лёгких, являются теплокровными и кормят детёнышей молоком. В недавнем прошлом хозяйственное значение китов было огромным. Практически все их органы использовались для выработки пищевых и технических продуктов. Чрезмерный промысел пагубным образом сказался на их численности, многие виды оказались на грани исчезновения. В настоящее время ряд видов занесён в списки Международной Красной книги, а китобойный промысел запрещён законами большинства стран.

Актинии — сидячие или медленно ползающие морские организмы. Обычно ярко окрашены. Актинии — хищники. Некоторые актинии живут в симбиозе с раками-отшельниками. Их раковины удобны для прикрепления актиний. Актинии также получают доступ к остаткам пищи раков, в свою очередь защищая их от хищников.

Раки-отшельники — морские донные животные, обитающие на небольших глубинах. Многие раки-отшельники помещают на раковину актиний, которые служат им средством защиты от врагов.

Морские ежи широко распространены в солёных водах морей и океанов. Они часто встречаются на коралловых рифах и в прибрежных водах, предпочитая селиться в расщелинах и углублениях скал. Тело морских ежей шаровидное, покрыто подвижными иглами. Длина игл у некоторых видов достигает 25 см.. Морские ежи всеядны. Но и они служат пищей для многих животных. Их главными естественными врагами являются морские выдры — каланы. Поймав ежа, калан долго крутит его в лапах, чтобы примять иголки и потом съедает. Каланы также способны разбивать ежа камнем на собственной груди.

Морские звёзды — обитатели морского дна — малоподвижные, обычно ярко окрашенные животные. Они имеют от 5 до 50 лучей.

Осьминоги — придонные животные. Многие из них встречаются только на больших глубинах. Днём осьминоги менее активны, чем ночью. Некоторые осьминоги способны менять цвет в зависимости от окружающей обстановки.

Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми «умными» среди беспозвоночных: они имеют хорошую память, поддаются дрессировке, различают геометрические фигуры.

Здесь в большом количестве живут водоросли, моллюски, черви, раки, многочисленные рыбки. Обитатели рифа причудливо и пёстро окрашены — это помогает им маскироваться на фоне кораллов.

Коралловые полипы — неподвижные донные животные, как правило колониальные. Они обитают на дне тёплых морей и питаются планктоном .

Источник

Примеры природных сообществ: море, океан, озеро, болото, поле

Все, что формирует окружающий мир, — природные сообщества, характерные для тех или иных условий, — представляет собой целостную систему. Элементы этой структуры прямо либо косвенно взаимодействуют друг с другом. Какие существуют природные зоны и сообщества? Чем они отличаются друг от друга? Как взаимодействуют природные сообщества организмов? Об этом – далее в статье.

Биогеоценоз

Это определение впервые ввел Владимир Сукачев – русский научный деятель, геоботаник. Понятие биогеоценоз (биос – «жизнь», «земля» – ге, койнос – «общий») считается системой иного более высокого, чем биоструктура «организм», уровня. Это связано в первую очередь тем, что взаимодействие внутри осуществляется не между органами. В рамках биогеоценоза взаимоотношения происходят между различными видами живых организмов. Вместе они выполняют конкретные функции, обеспечивают целостное существование биогеоценоза.

Экосистема

Разные виды растений распространяются по поверхности планеты не равномерно, а в соответствии с местными условиями. В результате они образуют естественные «группировки». Взаимодействием живых организмов, условий абиотической зоны обеспечивается единство компонентов сообщества. Эту целостность также называют экосистемой (экологической системой). Данное понятие, наряду с определением «биогеоценоз», выступает как описание природного сообщества. Но при этом указанные определения являются разными характеристиками системы. Так, понятие «экосистема», как правило, используется в случаях, когда рассматриваются взаимоотношения элементов внутри природного сообщества. «Биогеоценоз» применяется обычно для характеристики конкретной, определенной естественной системы, которая занимает данную территорию, и взаимодействии ее с прочими «группировками». Примерами природных сообществ являются: поле, континент, река и прочие.

Животные и растения

Рассматривая примеры природных сообществ, нельзя не принимать во внимание влияние, которое оказывают животные в этих структурах. Часто считается, что дикие звери могут свободно выбирать место своего обитания, жить как и где им хочется. Но на самом деле это не так. Если рассмотреть примеры природных сообществ, состав животных групп в тех или иных условиях, то можно увидеть не случайный, а вполне определенный комплекс видов, свойственный той или иной системе. В результате достаточно четко видны конкретные взаимоотношения растений и животных. В свою очередь, представители флоры и фауны взаимодействуют с микроорганизмами, которые также находятся в границах одного естественного ареала. Природные сообщества морей и океанов отличаются по видовому разнообразию, условиям, в которых существуют их участники, от прочих экосистем. Но, несмотря на это, общие принципы взаимодействия сохраняются вне зависимости от обстоятельств.

Общая информация

Любое природное сообщество являет собой комплекс разных организмов. В рамках одних и тех же условий присутствуют животные, растения, микроорганизмы. Все они оказывают воздействие друг на друга и приспособлены к определенным условиям существования на конкретной территории. Внутри этой «экосистемы» формируется и поддерживается круговорот различных веществ. Масштаб экологической системы может быть разным. К крупным можно отнести природные сообщества морей и океанов. При этом более мелкие экосистемы включены в состав более больших. Так, природное сообщество болото может входить в экосистему тайги. Кроме естественных систем, существуют и искусственные. Их создает человек. Такими примерами природных сообществ являются пруды, аквариумы, зоопарки и прочие.

Пищевая взаимосвязь внутри экосистемы

Вне зависимости от того, какое рассматривается природное сообщество (болото, материк, пруд и прочие), внутри него осуществляются различные взаимодействия. Главной взаимосвязью является пищевое взаимодействие. Основным, начальным звеном, способствующим формированию энергетического запаса, которое включает любое естественное природное сообщество (моря, тайги и прочего), являются растения. Только они, используя энергию солнца, способны из минеральных веществ, углекислого газа, присутствующих в воде либо в почве, образовывать органические соединения. Растения являются пищей для растительноядных позвоночных и беспозвоночных животных. Ими, в свою очередь, питаются хищники – плотоядные особи. Так возникают пищевые связи. Цепь питания выглядит, в целом, следующим образом: растения-животные (растительноядные)-хищники. В некоторых случаях такая цепь может усложняться добавлением промежуточных звеньев. Например, первые хищники могут являться пищей для вторых, те, в свою очередь, для третьих и так далее. Так, природное сообщество может включать в себя гусениц, поедающих растения. Эти существа, в свою очередь, являются пищей для каких-либо хищных насекомых, которых поедают насекомоядные птицы, являющиеся добычей для хищных пернатых особей. Рассматривая различные примеры природных сообществ, можно увидеть, что в составе любой экосистемы присутствуют существа, пищей для которых являются отходы: отмершие растения или их части (листья, ветки), трупы погибших зверей или их экскременты. К ним, в частности, относят дождевых червей, жуков-могильщиков и прочих. Однако основная роль при разложении органических веществ принадлежит бактериям и плесневым грибам. Именно благодаря им происходит изменение органических веществ до минеральных соединений, которые впоследствии снова могут использовать растения. Так осуществляется круговорот веществ.

Микроклимат

Рассматривая любое природное сообщество (океан, материк), можно увидеть, кроме пищевой, и другие связи. Так, растения формируют определенный климат, микроклимат. Разные факторы неживой среды – влажность, температура, движение воздуха, освещенность и прочие – под растительным покровом будут иметь существенные отличия от общих на той же местности. Так, природное сообщество тропического леса днем отличается повышенной влажностью. Днем здесь более прохладно и тенисто, в ночное же время, наоборот, намного теплее, нежели на открытом пространстве. Или на лугу, например, влажность и температура поверхности земли будут отличаться от тех, которые наблюдаются на голой поверхности. Кроме всего прочего, растительный покров предотвращает эрозию – размыв и распыление почвы. Микроклимат оказывает влияние на жизнедеятельность и видовой состав животных, которые населяют данный ареал. Особи выбирают для своего обитания места, в которых не только есть необходимая пища, но и в целом климат, температура, влажность и прочие условия будут оптимальными.

Влияние деятельности животных на состояние экосистемы

В первую очередь многие цветковые сорта растений опыляются насекомыми, а в ряде случаев их определенными видами и, если они отсутствуют, то растения размножаться не могут. Распространение семян у некоторых представителей флоры осуществляется также животными. Кроме того, деятельность некоторых видов живых существ оказывает значительное влияние на сохранность тех или иных условий в экосистеме. Так, например, дождевые черви, ведущие роющий образ жизни, способствуют разрыхлению почвы, в результате чего в нее глубже и легче проникают воздух, вода, а также быстрее происходят процессы разложения различных органических остатков.

Смена экосистем с результате видовых изменений

Такие процессы могут происходить под действием абиотических, биотических факторов, а также в результате человеческой деятельности. Смена природных сообществ вследствие влияния жизнедеятельности разных организмов продолжается сотни, тысячи лет. Главная роль во всех этих процессах принадлежит растениям. Существуют разные примеры природных сообществ, которые видоизменились под действием внешних факторов. Скорость изменений при этом зависит от разных обстоятельств. Можно рассмотреть экосистему «озеро». Природное сообщество – в данном случае водоем – постепенно начинает уменьшаться и мелеть. Со временем на дне появляется ил. Его слой начинает увеличиваться: скапливаются остатки прибрежных и водных животных и растений, смываемые со склонов частицы почвы. По ходу того, как водоем мелеет, по берегам начинают произрастать тростник и камыш, а затем осока. Так озеро – природное сообщество одного типа – видоизменяется и становится качественно иной экосистемой. Накопление органических остатков происходит все быстрее, образуя торфяные отложения. Одни виды растений и животных замещаются другими, более приспособленными для жизни в новых условиях. В итоге формируется новое природное сообщество – болото. Однако следует сказать, что изменения в экосистеме продолжаются и далее. В результате могут появиться достаточно неприхотливые деревья и кустарники. И постепенно на месте водоема уже возникнет лес.

Смена экосистем вследствие человеческой деятельности

Выше были приведены примеры природных сообществ, которые изменились в естественных условиях в связи с видовым замещением. При этом следует отметить, что появление новых растений, животных, микроорганизмов, грибов и формирование новых условий – процесс достаточно длительный, и может продолжаться десятки, сотни, а то и тысячи лет. Но смена экосистем под влиянием человеческой деятельности происходит намного быстрее. В некоторых случаях может хватить даже нескольких лет, чтобы вместо одной экосистемы появилась другая. Так, если в то же озеро – природное сообщество с определенным видовым составом растений и живых существ – начинают сбрасывать сточные воды, бытовые отходы, удобрения с полей, кислород, присутствующий в воде, начинает расходоваться на окисление. В результате населяющие данную экосистему виды начинают недополучать кислород и прочие питательные соединения. Это провоцирует гибель многих растений и живых существ. В итоге существенно снижается видовое разнообразие. Одни растения начинают заменять другие, вода начинает «цвести». На смену промысловым рыбам приходят «малоценные» виды, исчезают многие насекомые, моллюски, микроорганизмы. Как следствие — богатая когда-то экосистема превращается в загнивающий водоем.

Восстановление экологической системы

Если влияние человека на определенной стадии прекращается (когда еще состояние не совсем запущенное), то внутри природного сообщества начинается процесс самовосстановления. И в нем главная роль снова отводится растениям. Так, например, на пастбищах по окончании выпаса скота начинают появляться высокорослые травы. В озере запускается естественный процесс очищения от распространившихся одноклеточных водорослей, синезеленых, в результате чего снова начинают появляться ракообразные, моллюски, рыбы. В случае же если трофическая и видовая структура слишком упрощены и процесс самовосстановления просто невозможен, человеку снова приходится вмешиваться в экосистему. Но в этом случае его деятельность направлена не на разрушение. Так, например, на пастбищах начинают высаживать травы, в лесу осуществляют посадку деревьев. Водоемы очищают, затем запускают в них молодняк рыб. Таким образом, можно сделать вывод, что восстановление природного сообщества возможно только при частичных нарушениях. В связи с этим деятельность человека не должна превышать порога, после которого процессы саморегуляции невозможны.

Влияние абиотических факторов

Развитие и смена природных сообществ происходят и под воздействием резкого изменения климатических условий, колебаний солнечной активности, извержений вулканов, горообразовательных процессов. Эти и прочие факторы неживой природы называются абиотическими. Они провоцируют нарушения стабильности среды обитания живых организмов. Следует сказать, что экосистемы обладают небезграничными способностями к восстановлению. И в случае, если внешнее влияние будет выше определенного предела, то природное сообщество подвергнется разрушению. Та местность, на которой будут происходить изменения, будет выступать в качестве источника экологического дисбаланса. И даже если будет возможно восстановление экосистемы, то обойтись оно может гораздо дороже, чем современные мероприятия по сохранению.

Факторы, обуславливающие способность к саморегуляции экосистем

Самостоятельное восстановление природных сообществ становится возможным за счет естественного разнообразия живых существ, которые в результате продолжительной совместной эволюции приспособились друг к другу. В случае уменьшения численности какого либо из видов освобождающуюся им экологическую нишу занимает на некоторое время аналогичный ему вид, предотвращая развитие тех либо иных дестабилизирующих процессов. Но другая ситуация происходит, если какое-то звено полностью выпало из цепочки. В этом случае «взаимная подстраховка» видов может не сработать, часть ресурсов перестает использоваться – возникает экологический дисбаланс. В процессе последующего обеднения существующего видового состава формируются условия для излишнего накопления органических соединений, заселения чужеродных видов, резкого повышения численности насекомых и прочего. Как правило, первыми начинают исчезать редкие виды. Их немногочисленность обуславливается требовательностью к условиям среды и чувствительностью к изменениям. В стабильном естественном сообществе такие категории должны присутствовать среди прочих групп организмов. Их наличие в цепи является показателем сохранности естественного биоразнообразия в целом, экологической полноценности всей системы.

Круговорот веществ

Этот процесс обеспечивается видами, которые занимают разные трофические уровни:

- Производящие из неорганических веществ органические – продуценты. В первую очередь, это зеленые растения.

- Потребляющие фитомассу консументы 1-го порядка. К ним относят беспозвоночные и позвоночные травоядные живые существа.

- Потребляющие консументы 1-го порядка, консументы 2-го и высшего порядков. К ним относят, в частности, хищных рыб, пауков, насекомых, пресмыкающихся, земноводных, насекомоядных, млекопитающих, плотоядных птиц.

- Разлагающие отмершие органические элементы редуценты. К ним главным образом относят почвенные организмы.

Исследования полноценных естественных сообществ показывают, что редкие виды присутствуют на каждом трофическом уровне. Наивысшим показателем стабильности экосистемы считается наличие жизнеспособных популяций консументов высшего порядка. Эти виды располагаются на самой вершине трофической структуры, и их состояние во многом зависит от состояния всей системы в целом. Одной из важнейших характеристик для вида является размер территории, которая минимально необходима для существования и развития жизнеспособной популяции.

Источник