- Живой камень, двойное дно и загадочный туман: разгадываем мистические тайны Плещеева озера

- Синь-камень

- Целебная сила Синь-камня

- Ярилина гора — замена Синь-камню

- Двойное дно

- bodhipbaha

- фронт у-дарной волны

- Двойное дно моря Тетис.

- Двойное дно в водоёмах

- Дубликаты не найдены

- Старение и бессмертие: взгляд биолога

- Конь-вездеход

- Редакторский разбор рассказа

Живой камень, двойное дно и загадочный туман: разгадываем мистические тайны Плещеева озера

Плещеево озеро ˗ водоём в Ярославской области вблизи города Переславль-Залесский. Оно знаменито тем, что на его воду юный царь Пётр спустил свои первые потешные суда, дав начало русскому Флоту. По берегам озера расположено множество древних храмов и монастырей. Несмотря на это, про него ходят мистические легенды ˗ туманная местность вокруг озера считается аномальной, а местные жители говорят о нечистой силе и даже об НЛО. Не забудем и про то, что раньше на его берегах язычники устраивали святилища и проводили ритуалы. Мы расскажем о тайнах и легендах загадочного Плещеева озера.

Загадочные туманы Плещеева озера

Берега озера знамениты своими туманами. Интересно, что густой туман появляется внезапно, заволакивая всё вокруг. Многие местные жители рассказывают, что заблудились в тумане и долго не могли найти дорогу назад, а потом он рассеивался так же быстро, как и появлялся. В дымке люди видят странные силуэты и слышат звуки. Существуют даже рассказы о местных рыбаках, которые терялись во времени и пространстве, попав в туман. Эти люди непостижимым образом исчезали, а потом появлялись через несколько дней.

Синь-камень

Самая главная загадка озера ˗ Синь-камень на берегу Плещеева озера. Это огромный валун весом в 12 тонн, который отсвечивает синим цветом (особенно после дождя), за что он и получил своё название. Известно, что возле камня устраивали ритуалы ещё финно-угорские народы, жившие здесь в древности -они поместили валун на холм. Затем использовать камень как место поклонения стали славяне, пришедшие на берега Плещеево озеро. Они посвятили его богу солнца и плодородия Яриле, назвав холм, на котором лежал валун, Ярилиной горой.

С приходом христианства на месте валуна выстроили церковь, а его сбросили к берегам озера. Правда, все храмы и монастыри, построенные позже на том месте, ждала печальная судьба ˗ они были разрушены из-за войн и пожаров. Местные жители, несмотря на запрет церкви, продолжали проводить у Синь-камня ритуалы в ночь на Ивана Купалу. Священники неоднократно пытались избавиться от камня. Чего только они ни делали: зарывали его в колодец, сбрасывали на дно. Но валун всегда таинственным образом возвращался на место, перемещаясь по дну озера и его берегам. Год за годом он проходил по несколько метров в год и в итоге через шестьдесят лет снова оказался на берегу озера. И не просто на берегу, а на том месте, где он стоял не одно столетие — у подножия Александровой горы.

Целебная сила Синь-камня

Сейчас Синь-камень стал популярной достопримечательностью, говорят, что в безлунные ночи он излучает голубоватый свет. Сотни туристов приезжают к языческому валуну, фотографируются, прижавшись к нему, молча или шепотом просят от богов и духов исполнения желаний, здоровья себе и близким, счастья родным.

У валуна пористая структура, и люди кусочек за кусочком отламывают маленькие кусочки и уносят с собой. Дома толкут камень до состояния порошка, добавляют в воду и пьют. Многие верят в целебную силу камня и утверждают, что все о чем просишь, дается. Например, бесплодные рожают красивых и здоровых детей, а нуждающимся приносит удачу.

Также туристы привязывают лоскутки своей одежды на засохшее деревце возле Синего камня. Поверье гласит, что если оставить кусочек одежды на высохшем дереве, то уйдут прочь все болезни.

Ярилина гора — замена Синь-камню

Холм, на котором раньше лежал Синь-камень, называют Ярилиной или Александровой горой, а сам камень — сердцем Ярилы. В древности на холме устраивали праздники с игрищами возле идола Ярилы. Позже князь Александр Невский искусственно увеличил холм, заложив на его вершине монастырь: в память о том, что детство князя прошло в Переславле-Залесском.

Как мы уже упоминали, ни одно христианское сооружение не прижилось на горе ˗ церкви пропадали в пожарах, монастырь был разрушен во время Смуты. Сейчас холм называют Лысой горой из-за пустоты на его вершине. Чувствительные люди утверждают, что у холма необычная энергетика, и называют его местом силы. Именно там возникают таинственные силуэты в тумане.

Двойное дно

В водах Плещеева озера не раз пропадали аквалангисты. Дайверы рассказывают, что у озера двойное дно, и если нырнуть слишком глубоко, на поверхность ты уже не выберешься. Учёные объясняют, что из-за выщелачивания солей под водой появились пустоты. А любители мистики верят в то, что пропавшие дайверы выныривают с изнанки озера в параллельном мире. Также Плещеево озеро связывают с Китеж-градом ˗ русской Атлантидой. Возможно, затонувший город стоял на этом водоёме.

Наконец, Плещеево озеро интересует не только поклонников эзотерики, но и уфологов. Над водной гладью по ночам замечают странные огни и светящиеся объекты в небе. Многие исследователи полагают, что район Плещеева озера — аномальная зона, где энергетические потоки в виде сетки покрывают всю землю в районе водоема. Может быть, спустя время Плещеево озеро раскроет нам все тайны. А пока это одно из самых загадочных мест России.

Источник

bodhipbaha

bodhipbaha

фронт у-дарной волны

Двойное дно моря Тетис.

Море Тетис — это действительно настоящее море посреди ожерелья из гор.

Эти горы не дают морю утечь с этой высокогорной равнины.

Если выкопать неглбокую ямку в зоне молчания моря Тетис то она быстро заполняется очень соленой морской водой!

Т.е. ситуация похожа на высокогорное высохшее соленое озеро Уюни в Боливии, где под метровым слоем соли всегда есть вода.

Зона молчания славится своими мистическими свойствами и мы не могли проехать мимо.

Да, электроника тут сильно сбоит и связь в этой зоне не работает.

Это может быть вызвано большой проводимостью морской воды, а многочисленные полусгнившие засоленные кустики могут быть антеннами, которые поглощают и рассеивают радио-сигнал.

Главный въезд в эту зону через Ceballos — La Flor оказался слишком пафосным и дорогим. Билетик — 50 песо в день да еще гид 200 и прочие ограничительные заморочки.

Поэтому мы въехали в зону с тыла по руслу высохшей реки.

Вот тут, в бескрайних песках и полном бездорожье я понял зачем мне нужно 400 лошадей под капотом.

А иначе бы был обычным туристом.

Итак мы въехали в эту зону так глубоко, что уже не видели огни городов, которые находились в прямой видимости на склонах этой гигантской чаши. А мы оказались на самом ее дне.

На двойном дне.

Самом глубоком Дне моря Тетис и дне локальной высохшей лагуны.

Высохшая — это условно, поскольку морская вода была в метре от поверхности.

На второй день пребывания там мне стало понятна причина аномальности этой зоны.

Не смотря на то, что жизни на поверхности зоны молчания (с абалденным климатом) почти нет — зато жизнь бурлит в глубинах.

Но это жизнь не нашего мира, а параллельного мира Нагов.

В определенные дни (которые обозначены в календаре Дзогчен-коммунити) аорота портала открываются и тогда можно встретить Нагов (в человеческом обличии) среди этих бескрайних песков (Точнее пыли, довольно вкусной пыли).

Кто-то принимает этих людей, гуляющих по морю Тетис налегке, за инопланетян.

Но нас на мякине не проведешь.

Поскольку жизни на поверхности нет то безмолвие тут абсолютное, потому то она и зона молчания

Ну и конечно, когда мы достали наши паратрайки и стали их заводить и даже нагло полетывать — на это тарахтенье быстро сбежались разные существа с магическими способностями.

Аккумуляторы стали стремительно разряжаться, электроника сбоила по черному.

Видео не записывались..

А в последний день на взлете заглох мотор.

До этого гоняли — все было нормально, а вот на взлете взял и заглох подлец.

Как будто кто-то наблюдал и выбрал самый опасный момент.

Большинство самолетов разбиваются именно на взлете, когда нагрузки максимальные. А сесть можно и с неработающими двигателями.

Вобщем мотор заглох прямо во время отрыва от земли в конце нашей условной ВПП, кончающейся колючими береговыми (после дождя) кустами, об которые Вера сильно повредила лопасти (но взлетела таки через них, ужас!)

И потом мотор работал с перебоями на средних оборотах.

Хотя откуда взяться перебоям, если зажигание у него — простейшее магнето.

И тестер показывал полную чушь в катушке, которую я так и не победил.

Но после Санга и Чода перебои кончились.

Вобщем моторы в этой зоне и правда глохнут, а потому и разъежать по ней обычным людям весьма проблематично.

Вот потому-то и появились тут гиды-сталкеры.

В одну из ночей мы напились и устроили дискотеку.

Иногда кто-то бегало по нашим пляшущим голыс ногам и не хотело стряхиваться — оказалось это огромные пауки, весьма бесшумные существа и очень прыгучие. Намного прыгучее и быстрее нас.

Обычно на ночной свет нашего РВ слетаются многочисленные мошки и мотыльки и доставляют нам массу хлопот.

А там никто не прилетал.

Только звезды.

Однажды ночью мы ехали-ехали по зоне и устали, и остановились и уснули.

А на утро обнаружили в нескольких метрах от нашего мотодомика кратер от метеорита.

Довольно свежий, три на три метра.

Я думаю килограмового метеорита достаточно, что-бы выкопать такую аккуратную воронку.

Теперь я понял в какую пустыню и зачем уходил Иисус практиковать.

Да, в такой пустыне можно жить вечно.

Очень полезная для избавления от одержимости и смены жизненной парадигмы вешь.

Мы выехали из нее только для того, что-бы попасть в этот дурацкий инет и успеть заказать новое магнето и прочую самсарную ерундень нашим отбывающим из России гостям.

Ну и отчитаться перед Вами, незаметно проживающими свою последнюю бесценную человеческую жизнь .

Источник

Двойное дно в водоёмах

Существуют озёра с так называемым двойным, или даже тройным дном. Их отличительной чертой являются мощные подводные течения, многочисленные пещеры, полости и пустоты на глубине, а также большое содержание ила на подводной поверхности. Таких озёр не очень много на планете, считается, что всего несколько десятков, но именно они и самые известные. Именно глубина таких озёр точно неизвестна (как правило, известно только расстояние до верхнего дна).

Считается, что озера с двойным дном образуются обычно на месте торфяников. Дно подобных водоемов представляет собой смесь песка, гальки и торфа. По берегу же, где растет камыш и осока, образуются отложения ила. Одна из специфик озер с двойным (или даже тройным) дном в том, что подземные источники постоянно проникают в водоем, из-за чего прогревается он долго.

Ну и как всегда, они порождают вокруг себя массу тайн, загадок и небылиц. Присутствуют все диковины, от инопланетян, ариев и Тунгусского метеорита, до золота Рейха, Янтарной комнаты и Китеж-града. По каждому из этих озер можно создавать отдельный топик, достойный рен-тв.

Двойное дно известно у озера Балатон в Венгрии. Возможно оттуда и пошла легенда об озере без дна. Настоящего дна этого озера не достигал никто. Все попытки были неудачны. Второе дно образовано стволами деревьев и осадками — илом, сквозь него и не могут пробиться водолазы. Двойное дно имеет в некоторых местах и река Сыр-Дарья. Но там оно образовано слоем водоупорной глины.

Это теоретическая часть без примеров.

Это не моё, взято с https://www.yaplakal.com/forum2/topic1477693.html

Может быть на пикабу уже и есть такой материал, не проверял.

Первый пост и уже не свой ¯_(ツ)_/¯

Дубликаты не найдены

Недалеко от на есть такое, говорят, метеоритного происхождения. На торфянике, называется «Смердячье».

Из всех прочитанных мной статей по этой теме — вот тут https://www.drive2.ru/l/343868/ неплохая компиляция. От себя добавлю: когда уровень воды сильно опускается и ты спускаешься к берегу — ощущение такое, будто в колодец проваливаешься. Если солнце скрывается за горизонтом, а небо чистое — видно звезды.

Старение и бессмертие: взгляд биолога

Данная заметка написана по просьбе комментатора.

Когда я обучался в магистратуре, нам читал лекции профессор Валерий Степанович Тырнов, исследователь старения. Натура увлечённая, он рассказывал немало удивительного. Например, о том, что обнаружил на сыре штамм плесени, способный расти при отрицательных температурах, который содержит в морозилке, несмотря на протест жены. Профессор надеялся принять с этим штаммом участие в экспериментах, изучающих возможности терраформирования Марса. Ещё он рассуждал о внедрении в геном человека генов, отвечающих за фотосинтез, с целью получения «зелёных человечков», питающихся солнечным светом. Когда я сдавал экзамен профессору, у него уже отказывало зрение. В следующем семестре Валерий Степанович умер. Он пытался успеть победить старение, но не успел. Рассуждая вслух, Валерий Степанович говорил, что первый заметный признак старения у человека проявляется очень рано, зачастую – в подростковом возрасте. Это – кариес постоянных зубов.

Конечно, сегодняшняя заметка будет во многом философской. Таков уж предмет разговора. Начнём с того, являются ли старение и смерть универсальным законом природы, как то утверждает сказочница Урсула Ле Гуин.

Говоря о старении и естественной смерти, мы имеем в виду, прежде всего, многоклеточных животных. Среди одноклеточных и растений явления старения и смерти весьма размыты. Да, согласно новым научным данным, существует т.н. клональное старение штаммов микроорганизмов: для одних существует ограниченное количество делений митозом (бесполое размножение), для других биологические часы обнуляются лишь в одной из разделившихся половинок. Это т.н. репликативное старение. Многие исследователи говорят о хронологическом старении самих клеток простейших организмов. Но это лишь с одной стороны. С другой стороны, теоретически бессмертны растения, размножающиеся вегетативно. Кто может сказать, сколько лет существует традесканция, высаженная в горшок черенком, отделённым от традесканции из другого дома, и та, в свою очередь, когда-то была черенком… Это всё один и тот же геном, один и тот же индивидуум, с генетической точки зрения. В центре пустыни Мохаве произрастает King Clone – клональная колония креозотового куста (Larrea tridentata), возраст которой оценивается в 11700 лет.

Отдельно следует коснуться т.н. пренебрежимого старения. Это такая степень старения, когда практически невозможно установить корреляцию между возрастом и вероятностью смерти. Смерть наступает от случайных причин. Некоторые учёные считают, что понятие пренебрежимого старения применимо к людям, дожившим до 90-100 лет. Так, алеутский морской окунь (Sebastes aleutianus) живёт до 205 лет, моллюск исландская циприна (Arctica islandica) – 400 лет, коробчатая каролинская черепаха (Terrapene carolina) – 138 лет. Возраст антарктических губок Scolymastra joubini оценивается от 15 до 23 тыс. лет.

Наблюдения за гигантскими груперами (Epinephelus lanceolatus), длиной 2,5 м. и весом до 400 кг. (живут 100-120 лет) показали, что старые особи проигрывают конкуренцию молодым. Они менее поворотливы из-за огромных размеров, зачастую не имеют возможности спрятаться в пещеру. Но они не стареют. Они по-прежнему отлично видят малейшее шевеление усика креветки из-под дальнего камня. Они просто перерастают свою экологическую нишу.

Максимальная продолжительность жизни человека – 120 лет.

И всё же, главным свидетельством того, что старение и смерть не есть универсальные законы биологии, является бессмертие самой биосферы. Жизнь на Земле существует миллиарды лет. Клетки и их колонии (а многоклеточный организм в некотором смысле можно рассматривать как колонию клеток) эволюционируют, но процесс этот не прекращается, несмотря на клональное старение, случайности и прочее. Однако, к этому моменту мы вернёмся позже. Главное для нас здесь понять: старение и естественная смерть не являются универсальными законами биологии, а значит, у человечества есть надежда.

Теперь попробуем классифицировать современные теории старения. Во-первых, следует выделить 2 большие группы эволюционных теорий старения.

Первая группа – это эволюционные теории старения, полагающие старение и смерть эволюционным приобретением. Эти теории могут доставить некоторый психологический комфорт. Старение, согласно им – программа, приобретённая видом в процессе эволюции, и стоит только её вырубить…

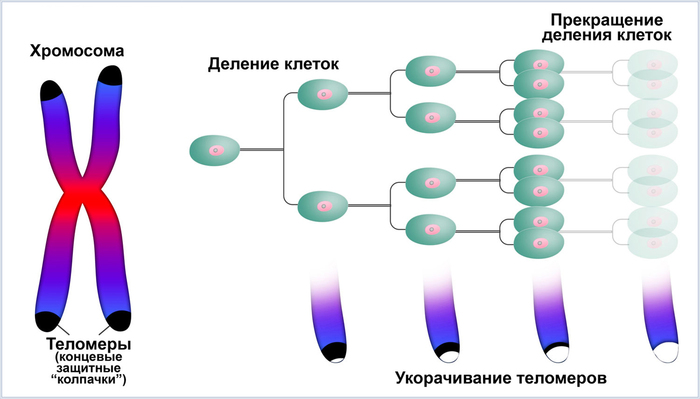

Весьма популярны ныне теории, связанные с т.н. лимитом (пределом) Хейфлика. Такова теломерная теория Оловникова. В соматических клетках с диплоидным набором хромосом размеры теломер (участков ДНК на концах хромосом) с каждым делением клетки сокращаются, по причине отсутствия фермента теломеразы в клетке. Когда теломеры станут достаточно коротки, ДНК-полимераза потеряет способность реплицировать концы молекулы ДНК. Включается процесс апоптоза – запрограммированного саморазрушения клетки. Так, предельное число делений для клеток человеческого организма – 52 деления.

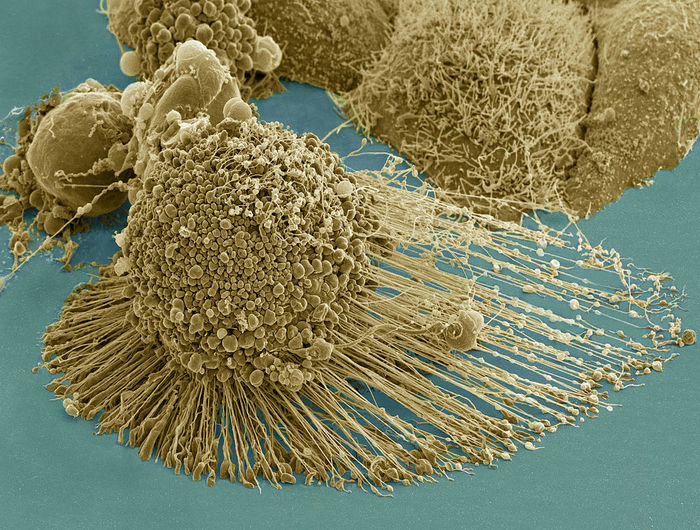

Клетки, в которых функционирует теломераза – бессмертны. Таковыми являются половые и раковые клетки. Полагается, что теломераза исчезла в соматических клетках не случайно, а для подавления опухолеобразования.

Линия клеток HeLa из раковой опухоли шейки матки пациентки по имени Генриетта Лакс, умершей в 1951 г, считается бессмертной. В декабре 1960 года клетки HeLa первыми полетели в советском спутнике. В 1968 г. на борту советского космического аппарата «Зонд-5» они облетели вокруг Луны. Эти клетки эволюционировали за прошедшие годы. Иногда они способны заражать культуры других клеток. Лен Ван Вален описал эти клетки как новый вид организмов – Helacyton gartleri, впрочем, обычно биологи не относятся к последнему всерьёз.

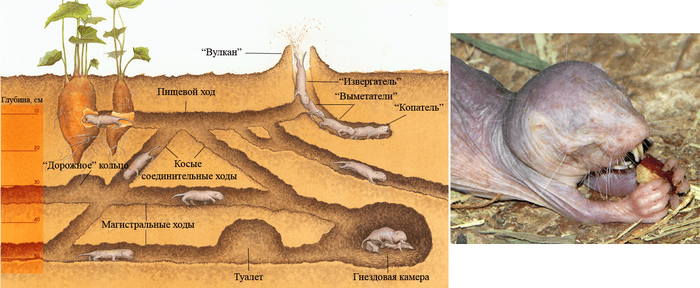

Вот почему, изучение голых землекопов (Heterocephalus glaber) входит в список 25-ти научных идей для продления жизни. Голые землекопы – грызуны, обитающие в полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Живут колониями по 70-80 особей. Во главе колонии – матка, или королева, которая спаривается с 2-3 самцами. Прочие особи колонии – рабочие (как у общественных насекомых). Голым землекопам свойственна хладнокровность. Не чувствительны к боли и ожогам кислотой. Могут доживать до 31 года, что аномально для грызунов (мышь живёт около полутора лет). Не болеют раком. Длина теломер в клетке регулируется. Наносит вред полям батата.

Рассмотрим теперь теории, рассматривающие старение как следствие повреждения клеток. Это вторая группа теорий старения.

Действительно: в мире стареет всё. Изнашивается ботинок, точит вода камень, солнца превращаются в красные гиганты… Эта группа теорий старения рассматривает старение как результат отсутствия программы репарации и способна вызвать некоторый психологический дискомфорт. Ведь написать программу это совсем не то, что просто её удалить, не так ли?

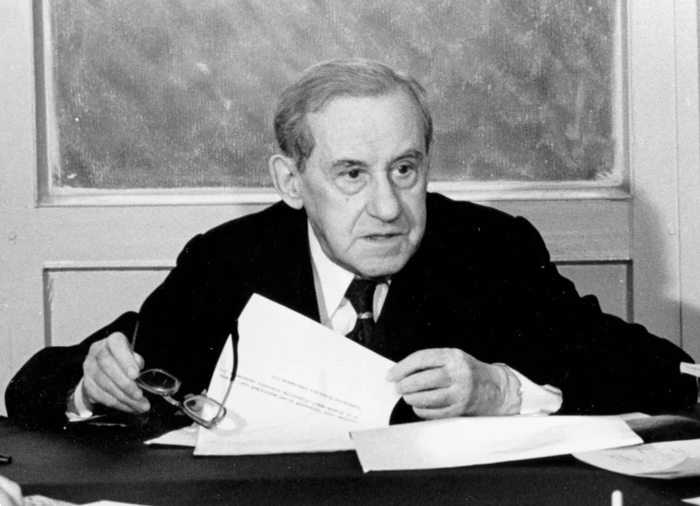

Рассмотрим одну из таких теорий, т.н. теорию накопления мутаций. Согласно этой теории, предложенной Питером Медаваром в 1952 году, естественный отбор препятствует накоплению вредных мутаций, проявляющихся до возраста, достижение которого необходимо организму для реализации репродуктивных функций. Далее действие естественного отбора ослабевает, и накопившиеся вредные мутации, проявляющиеся после прохождения организмом репродуктивного цикла, обеспечивают феноменологию старения. Очевидно, что домовой мыши с быстрым метаболизмом, маленьким тельцем и быстрым репродуктивным циклом, долгая жизнь ни к чему, другое дело – огромный слон, которому необходимо выносить слонёнка. Не отвергая ценного наблюдения о существовании некоторой корреляции между длиной репродуктивного цикла и продолжительностью жизни, отметим, что на настоящий момент теория накопления мутаций остаётся гипотезой.

Гораздо ближе автору этих строк т.н. теория одноразовой сомы. Согласно этой теории, в процессе эволюции стоял вопрос об ограниченности ресурсов. Ресурсы могли быть потрачены на репарацию, а могли быть потрачены на другие функции. В итоге они были потрачены на репарацию (восстановление) ровно на столько, сколько необходимо для реализации репродуктивного цикла. Поскольку жизнь это эволюция нуклеиновых кислот… И природа любит оптимизацию: у полихет – множество параподий, у их потомков членистоногих число ног с повышением уровня организации сокращается. У речного рака 5 пар ходильных ног, у паука – 4, у насекомых – 3, а клопу водомерке для прыжков по воде достаточно 2 пары, 3-я пара передних лапок – специализирована. В целом, данный взгляд на эволюцию старения разделяется основной частью биологического сообщества.

Однако, эволюционные теории старения рассматривают этот процесс в самых общих чертах. Отдельной категорией следует отметить теории старения, рассматривающие конкретные механизмы старения. Одну такую теорию (связанную с пределом Хейфлика) мы уже рассмотрели. Другая подобная теория – свободнорадикальная теория старения. Она утверждает, что старение происходит из-за накопления в клетках повреждений, нанесённых свободными радикалами с течением времени. Свободными радикалами называются молекулы или атомы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешнем электронном уровне. Очевидно, что в основе этой теории во многом лежит эмпирическое наблюдение: животные с интенсивным метаболизмом живут меньше, чем животные с медленным метаболизмом. Сравните землеройку и черепаху. Одна из модификаций свободнорадикальной теории – митохондриальная теория старения, отводящая ключевую роль в процессе таким органоидам клетки, как митохондрии. Вряд ли свободные радикалы являются единственной причиной старения, однако, не следует забывать, что данный подход предполагает возможность увеличения продолжительности жизни при соблюдении определённой диеты (низкокалорийной) и регулярных занятиях спортом.

Автор этих строк придерживается взгляда, что старение связано с множеством механизмов. По аналогии с ботинком: он стирается, и одновременно у него может отклеиваться подошва. Это т.н. системный подход к старению, разделяемый большинством биологов.

Человек мечтает о вечной молодости и бессмертии с тех пор, как осознал себя смертным. Николай Фёдоров, предтеча и вдохновитель Циолковского, мечтал о воскрешении в будущем всех, когда-либо живших, силами науки. Эта идея не так утопична, как может показаться на первый взгляд, если учесть, что человеческий разум трансформирует в природе всё, с чем не может смириться. Люди не могли смириться с тем, что не способны летать, и, в конце концов, создали летательные аппараты. Может ли человек смириться со смертью близких? Нет.

Однако, сейчас нас интересует лишь остановка старения: существует ли в природе радикальный механизм омоложения? Доктор биологических наук Николай Мушкамбаров считает, что таким механизмом является мейоз – процесс образования половых клеток, известный каждому из школьных учебников биологии.

И вот тут нам придётся вступить в область научной фантастики.

Механизм обнуления биологических часов существует, и этот механизм воспроизводится в процессе полового размножения. Однако, обновлённый организм отличается от исходных родительских, но главное – занимает отдельное, искривлённое по Вернадскому, пространство. Даже если мы говорим об эмбрионе в теле матери. Доктор Мушкамбаров рассуждает о возможности запустить необходимые для обновления процессы мейоза в соматических клетках, нужно только полностью определить гены, ответственные за разные аспекты мейоза. Конечно, Мушкамбаров, оговаривается, что пока речь идёт о фантастическом проекте.

Однако, будучи фантастом, я готов пойти в рассуждениях дальше. Что, если, при помощи генной инженерии, мы полностью перепрограммируем геном, и обновлённый организм будет, подобно плесени, постепенно прорастать в организме, подлежащем репарации? В конце концов, мы можем применить медицинские нанороботы, искусственный интеллект для замены изношенных органов. Было время, компьютер представлялся фантастикой. А теперь нейросети способны анимировать лица на фотографиях 150-летней давности… Конечно, нынешние технологии перед тем, что предполагается — деревянные счёты на фоне современного компьютера, но. Есть целое новое направление: синтетическая биология. Существует такое понятие, как синтетический морфогенез – контролируемое развитие органов, систем и частей тела организмов, посредством активации специфических молекулярных механизмов. Нужно лишь полностью выяснить механизмы, при помощи которых клетки самоорганизуются в сложные ткани. И если прописать в геном автоматическую программу… Вряд ли такой бессмертный человек может быть отнесён к одному из существующих надцарств живой природы: эукариоты, либо прокариоты. Такие самообновляющиеся существа следует будет выделить в отдельное надцарство… Да, я увлёкся фантастикой.

Однажды я беседовал обо всём этом со специалистом по старению (на тот момент – кандидат наук, преподаватель МГУ). Он отвечал, что его мысли движутся в том же направлении.

Тут возникнет множество этических противоречий. Подобная власть над биологической природой означает утрату смысла не только для таких понятий как возраст, пол, раса, внешний облик (всё это окажется легко трансформируемым в течение жизни), но и для привычных нам всем свойств человеческого организма (вспомните зелёных человечков профессора Тырнова, или человека-амфибию Беляева). Да, это философия трансгуманизма. Не цифровой трансгуманизм (киборгизация или оцифровывание человека, что мне неприятно), но биологический. Однако, прежде чем пугаться, задумайтесь над тем, что трансгуманистические преобразования начинаются ещё тогда, когда первобытный человек впервые применил зубный протез. Вопрос лишь в мере…

Вдумайтесь, как мало живёт человек. Если вы увлекаетесь историей, палеонтологией, фантастикой, следите за политическими событиями, вам должно быть знакомо это чувство: вы никогда не узнаете, что будет через двести, тысячу лет… Не увидите смены формаций, не увидите новой, посткайнозойской эры… Не узнаете, есть ли жизнь в пределах иных звёздных систем. При том, что можете свободно перемещаться в воображении сквозь тысячелетия и эоны в прошлое. Доживём ли? Я считаю, что шанс дожить до ощутимого продления срока жизни у нас есть, а там глядишь, и. Конечно, увеличение численности населения предполагает освоение дальнего космоса.

Фридрих Энгельс полагал свободу осознанной необходимостью и говорил о скачке из царства необходимости в царство свободы. Именно о таком прыжке в царство биологической свободы, при условии познания биологических необходимостей, идёт речь. Ещё буддистские философы мечтали остановить колесо Сансары, бесконечный круговорот рождений, страданий и смертей. Жизнь в древней Индии была настолько тяжела, что эта остановка мнилась мрачным для современного человека способом: уходом в абсолютное небытиё. Когда я однажды впервые воспроизвёл биуретовую реакцию на белок в лаборатории, то вдруг осознал, что в этом и заключается конечный смысл науки биологии: остановить колесо, и каждая установленная учёными реакция, позволяющая идентифицировать те, или иные биологические молекулы, подобная этой, окрашивающей содержимое пробирки в лиловый цвет, каждая новая формула, приближает человечество к этому часу. Майский ветер с запахом пыльцы врывался в раскрытое окно, хотел бы я вновь пережить эту гамму чувств…

В заключение отмечу вот что. Рыночная экономика не заинтересована в индивидуальной эволюции и бессмертии каждого. Подобно тому, как биологическая эволюция заинтересована лишь в продлении рода, она заинтересована в умножении прибыли. Подумайте об этом.

Отдельно рекомендую прочесть:

О голых землекопах:

О волшебной силе мейоза:

Тюлин Д.Ю., кандидат биологических наук

Конь-вездеход

Редакторский разбор рассказа

Интересный редакторский разбор рассказа — будет полезно для начинающих авторов.

Далее представлен сам рассказ с разбором редактора.

Перед вами редакторский разбор рукописи.

Разбирать этот текст, если откровенно, не следовало бы. Можно с уверенностью сказать, что ни один редактор в мире не стал бы даже читать этот текст дальше первого предложения, но я опрометчиво пообещал разобраться, что и сделал. Мои замечания набраны жирным шрифтом.

Рассказ пера Ильи Темерева «Автор».

Дитмар Эльяшевич Розенталь

— А что, если мы всего лишь персонажи в чьей-то книге? — Том сделал большой глоток пива и ждал реакции от собеседника на вопрос. О, как всё плохо. Во-первых, «персонажи чьей-то книги». Во-вторых, вы перепутали времена в первом же предложении. Если «сделал», то «стал ждать». И это не сырая альфа, которую читает заглянувший на пивко приятель – вы отправили это редактору. Из-за чего мне безотрадно. В-третьих, у вас канцелярит. «Ждал реакции от собеседника на вопрос» это чудовищно. Можно ведь «и стал ждать ответа», «и замолчал, ожидая ответа» но – нет, казённое «ждал реакции на вопрос», вооружённое совершенно лишним уточнением. В-четвёртых, у нас тут Чарльз Иванович. В каком месте и при каких обстоятельствах могут болтать за пивком Том, который Томас, и… Впрочем, я забегаю.

Собеседника звали Василич. Двойная ошибка уровня троечника седьмого класса провинциальной школы. Во-первых, «Василичем». Во-вторых, его так всё-таки не звали. В том смысле, что это не его настоящее имя или отчество. Если же все его так называли или он сам так себя называл, то с этого и нужно начать, указав прозвище или коверканье как обстоятельство: «Собеседника звали Владимиром Васильевичем, но сам он предпочитал…». Точнее Владимир Васильевич, но при первом знакомстве с Томом он представился именно Василич. Бывает второе знакомство? Бывает, да. Условно. Если после первого кто-то кого-то забыл, как Гиляровский Чехова. Но тот ли это случай? Матерый мужик, возрастом ближе к пятидесяти. Инженер чего-то там. Том иногда с ним пересекался на работе. Помогал настраивать оборудование. С некоторых пор они стали общаться несколько чаще. В основном за кружкой пива после работы, при том, что Василич годился ему в отцы. Откройте словарь и посмотрите значения слова «матёрый» применительно к человеку. Первое значение: «неисправимый, отъявленный», второе: «опытный, знающий». Что конкретно вы имели в виду? Что Василич был опытным мужчиной, мужчиной отъявленным или, прости меня Довлатов – неисправимым? Матёрым может быть, например, сварщик. Это сверхсварщик, обладатель личного клейма, повидавший всё на свете и умеющий варить металл пальцем. Потому что заматерел со временем. Но что такое матёрый мужик, если сцена не постельная, я не знаю. Есть устойчивое выражение «матёрый человечище», означающее «человек большого жизненного опыта». Если же вы, в чём я сомневаюсь, имели в виду именно это – я не советую вам посылать этот рассказ в женские журналы. Не опубликуют, будьте уверены.

Ещё у вас беда бедовая в логике. Как же Том помогал настраивать какие-то там системы, когда он о них ничего не знает?

А теперь положите точки на землю и медленно отойдите! Подряд пять коротких как выстрелы предложений и шестое – словно пороховой дым. Так мог бы рапортовать недалёкий сержант. Не был. Не замечен. Не привлекался. Не имеет. Давайте я вам покажу, что такое нарратив, а вы мне за это пообещаете, что больше не будете стрелять, хорошо? «Тому он в отцы годился и, может быть, потому он охотно помогал старому инженеру с его станками на заводе, а с недавних пор и после работы любил посидеть с ним за пивом в баре».

Они сидели в небольшом баре за маленьким столиком друг напротив друга. Столик – это уже маленький стол. Том предложил Василичу посидеть за барной стойкой, но тот наотрез отказался. Наотрез? То есть так резко и категорично, что у предлагавшего желание упрашивать как отрезало? Говорит, некомфортно сидеть на этих высоких табуретках. Я, конечно, допускаю, что матёрый инженерище очень даже может сказать «некомфортно», но почему-то мне кажется, что вы об этом не думали. Том пил голое пиво, Василич закусывал жареными гренками из черного хлеба, обильно посыпанных тертым сыром. И вновь вытекают глаза. Гренка – это поджаренный ломтик хлеба. Он уже жаренный! Русский язык – ваш родной? Если нет – вы скажите, я буду вынужден просить прощения. Но что, Розенталь меня дери, такое «гренками посыпанных»?

— Интересное предположение, но неправдоподобное. Инженер-философ. Мне нравится. Вы просили сказать, если что-то будет хорошо? Это хорошо.

— Почему? — Том не хотел отступать от своей, только что пришедшей в голову гипотезе о нереальности этого мира. А гипотеза что, ведёт наступление? Может быть, отказываться не хотел или отступаться? Это разные слова, дорогой друг. И снова дислексия: «от своей… гипотезе».

— Ну как почему? Ты что, книг никогда не читал? Там динамика, события, приключения. Любовь, мать её, морковь. А, нет, показалось. Теперь я понимаю, что инженер у вас получился забубённый, хоть и могущий зайти в бар, а не выкушать бутылку «Путинки» за углом проходной, а вы и представления не имеете о такой мелочи как работа над персонажем. А у нас что? — Василич отхлебнул пару глотков своего тёмного, со звонким хрустом зажевал жареным хлебом и продолжил, — Работа, дом, работа, дом. Простите, не подавился? Из кружки действительно можно отхлебнуть больше, чем удастся проглотить. В зависимости от хлебальника, это вполне могут быть и два глотка. Но проглотить это безболезненно? Ладно, допустим герой отчего-то так и поступил, набрал в рот много пива и, стараясь не выпустить его наружу, корчась и щурясь стал его глотать. Вы мне скажите, зачем он это делает? Он испугался? Стреляли, может быть? Или его поразила внезапная мысль, от которой он напрочь забыл про то, что он пьёт из кружки? Видите ли, когда у Стругацких Симоне «набил рот картошкой» то нам сообщили, что сделал он это «чтобы не загоготать». А здесь что? Зачем вообще заострять на этом внимание? Вы велели оператору в голове читателя навести камеру крупным планом на «хлебало» Василича. Читатель наблюдает, как тот хлебает пиво. Для чего? Так в детских фильмах времён Советской Империи показывали «буржуев» – лоснящуюся жиром морду, пухлые щёки. Сразу после этого в кадре оказывался какой-то порядочный бедняк, конечно, худой как копьё папуаса. Ладно, давайте подождём, может что-то подобное и здесь. Иногда мы с тобой в этом баре пьём пиво, иногда я в гараже с машиной ковыряюсь. Тещу на дачу отвези, привези. Разве в книгах пишут о таком? Даже если кто-то пишет, никто не читает. Скучно это. Действительно, скучно. Не нашли мы причины крупного плана. Наверное, вы просто хотели оживить сцену и воткнули в текст какое-то действие, не чувствуя и не понимая, как это отрисуется в голове читателя.

— Да не, Василич. Мы просто в стазисе сейчас. А я в шоке. В каждой книге есть предыстория, вот и у нас так же. А скоро появиться триггер и бац, начнут события развиваться. И приключения, и чего там хочешь будет. Ну, точнее, чего там автор напридумывает. Вон, слышал, сын гендира теперь в отделе поставок? Наверняка он и есть триггер для начала событий в нашем мире, если это книга! Я обещал вам разбор, и я доведу работу до конца. Но если после этого у меня над головой не вспыхнет нимб, я перестану верить в чудо. Вы убиваете во мне веру в прекрасное.

Я больше даже не хочу указывать на удивительный сплав плебейской речи персонажей и произносимых ими слов. Не закрою документ, найдя стопроцентное швах-слово «появиться», безошибочно указывающее на то, что автор не то, что рассказы – он просто писать не готов. Но я не могу пройти мимо того, что триггером реальностей, точкой отсчёта новой жизни является такой вопиющий факт, что сын генерального директора работает в компании отца! Это же уму непостижимо – папа сына устроил в свою компанию, да ещё и в отдел поставок! Что это, кстати, такое? Это сбыт или снабжение? Странно. Обычно они в HR сидят, кофе пьют.

Владимир Васильевич посмотрел на почти допитую кружку пива Тома. Вроде всего вторая, а вон, как парня понесло. «…допитую кружку пива Тома». Без комментариев.

— Стазисы, триггеры. Если с сына генерального директора что и начнётся, это кто-то подлизываться будет к шефу через него. Так это «подлизывание»! Когда есть «если» – всегда должна быть комплементарная пара: «если что – то это»! Притираться в доверие, так сказать. Втираться же! Или вы намеренно вложили в уста героя исковерканную фразу? Зачем? С сыном-то проще, чем напрямую с шефом, — они оба некоторое время сидели молча. Каждый размышлял о своем и переваривал сказанное, затем Василич продолжил, — Молодой ты еще, Томас Сергеевич. Сам придумал себе сказку, и сам же начинаешь в нее верить. Почитайте о пунктуационном выделении диалогов, я прошу вас. У меня к вам личный вопрос, можно? Вы специально назвали героя Томасом Сергеевичем? Вы прислали мне этот рассказ в тот же день, в который я опубликовал статью о нейминге в литературе, где сказал, что «Чарльз Иванович – это глупо»…

Коллега Томаса поднялся из-за столика, оставил возле кружки несколько купюр.

— Мне пора, Том. И тебе советую на сегодня заканчивать. Лучше дома выспись хорошенько, чтобы дурь в голову не лезла. Видимо, Василич и впрямь испугался, если так заботится о младшем товарище после всего двух кружек пива.

Василич ушел, оставив Тома самому размышлять о новом, придуманном им «боге». «Оставив Тома самому»! Фраза года! Когда триггер стал богом? Ничего не понимаю. То есть, конечно, понимаю… А ведь действительно, у Тома даже имя не совсем обычное для страны его рождения. Шукров Томас Сергеевич. Прямо как в книге одного известного писателя фантаста. Писателя-фантаста. Там главного героя тоже звали зарубежным именем. Да, да. Эрнесто Полушкин и Мартин Дугин. Все, мать их, дети прочли «Спектр» и понаписали с него фанфиков! Впрочем, скорее всего, Василич прав, — не надо выдумывать того, чего нет на самом деле. Аминь.

Том расплатился по счету и направился к выходу. На улице уже стемнело, накрапывал мелкий дождик. На мокром асфальте от включенных фар проезжающих машин отражался свет, неприятно бьющий в глаза. От фар отражался свет или свет фар отражался от? Помилуйте, это ведь неуважение просто, присылать невычитанную рукопись. Или это уже вычитанная? Скажите, что нет, умоляю! Через дорогу к остановке подъезжал автобус, на котором можно добраться до дома. Ну, это или и впрямь дислексия, или младший школьный возраст. Ошибки даже не смешные, они вопиющие. Не через дорогу подъезжал автобус, он подъезжал к остановке, которая была через дорогу от героя… Чтобы успеть на него, Том выскочил на проезжую часть. «Выскочил», возможно, нужно заменить. Это не идеальное слово здесь. Хотя, это не спасёт.

То ли потому что прикрылся ладонью от неприятного света, то ли потому что выпил немного лишнего, Томас не заметил стремительно приближающийся автомобиль. «Стремительно приближавшегося автомобиля». Да и это канцелярит. В таких ситуациях время идет намного медленнее, но это не помогло ему вовремя остановиться или проскочить вперед. Косноязычие. «Не помогло избежать, он не успел остановиться». Через мгновение Том уже лежал на асфальте. Если автомобиль был так стремителен, то, я думаю, это было не мгновение. А ещё я думаю, что он некоторое время кубарем катился по дороге, что был удар и, возможно, визг тормозов, звук осыпавшегося стекла, но мы этого уже не узнаем.

Свет фар больше не слепил. Темнота наступившей ночи отступила. Наступившей отступила. Нет, вокруг по-прежнему была ночь, только вот стало заметно светлее. К Тому подошел человек, в ярком берете, темном шерстяном пальто и толстым цветным шарфом, бережно обмотанным вокруг шеи. Как понять, что шарф обмотан бережно? Это вопрос ко всем читающим это сейчас. Попробуйте на него ответить.

Где Том? Ладно, вы проворонили возможность описать аварию, хотя бы одним предложением. Но такое событие совершенно точно много значило для того, кого сбили. Почему мы не видим его? Там кровь, наверное? Голова, наверное, разбита? Как он себя чувствует? Никаких подробностей.Он ступал босиком по мелким лужам на асфальте. Лица его было не видно, как будто оно оставалось в тени, при том, что на него попадал свет от рядом стоящего дорожного фонаря.

— Чего же ты по сторонам не смотришь? — незнакомец протянул Тому руку и помог подняться, — У меня на тебя такие планы были, а ты почти всё испортил.

Том огляделся вокруг. Весь мир словно поставили на паузу. Автобус так и не подъехал к остановке. Идущие по тротуарам люди замерли на полушаге. В полушаге. Как в прыжке, только в полушаге. Мелкие капли дождя остались висеть в воздухе. Словно маленькие стеклянные шарики, они слегка светились, отражая и преломляя попадающий на них свет фонарей и остановившихся на дороге машин.

— Умер, умер. А мне теперь исправлять, правда пока не придумал как.

Томас старался рассмотреть лицо собеседника, но ничего не выходило. Как не щурься, или как не открывай глаза шире, лицо незнакомца все также оставалось без деталей. Так же. Словно мутную пленку набросили поверх головы стоящего рядом человека. Вспомнил совсем недавний разговор со своим коллегой. Кто? Так, все-таки, это не выдумки?

— А вы, случайно, не автор?

— Ну, — Том немного замялся, потому что вопрос, мягко сказать, бредовый. Выбранный вами стиль рассказчика не предполагает оценочных суждений, вы не чувствуете этого? «Вопрос показался ему нелепым». Особенно, если об этом говорить незнакомому человеку, — Я имею в виду, может быть, вы автор этого мира? «Если задавать его». Вопрос задают.

— В какой-то мере автор, но так меня еще никто не называл.

Нет, так не бывает. Наверное, после того, как Тома сбила машина, его мозг, в бессознательном состоянии воображает ситуацию, придуманную им же. В бессознательном состоянии (снова канцелярит) бывает человек, а не мозг. Тем более, Том только что на эту тему разговаривал с Василием. В общем бред. Или нет?— То есть я персонаж вашей книги? — никак не унимался Том.

— Важно то, что ты живешь. Для тебя все это, — автор развел руками, указывая на остановившийся мир вокруг, — твоя жизнь. Так что рано тебе еще умирать. У меня ведь на тебя свои планы. Логика: ты живёшь в мире, потому умирать тебе рано. Ясно.

В глаза Тома снова ударил свет. Яркий, словно кто-то, только что зажег Солнце рядом с ним. Ночью. Мы помним. Весь мир залился светом, который как будто растворял в себе все вокруг: дома, людей, ставших блеклыми силуэтами, машины, и даже тротуары и проезжую часть. Том прикрыл глаза рукой, но свет все равно до боли резал закрытые глаза.

— О, очнулся! — Резь в глазах постепенно проходила. Том лежал на больничной кровати, а перед ним теперь стоял мужчина в белом халате, накинутым на повседневную одежду, — Говорю, рано тебе еще умирать, наверняка у тебя еще много планов! В халате, накинутым. Ясно. Сильно болела голова. Томас протянул к ней руку, нащупал плотную тугую повязку.

— Ну что ты, как ребенок? Прожить до старости, как минимум! — Мужчина в халате подошел к пищащим приборам рядом с головой Тома. Что-то подкрутил, что-то нажал. Проверил катетер на сгибе локтя Тома, — Ничего, не так уж и сильно тебе досталось. Скоро поправишься.

Мужчина взял со стула свой шерстяной цветной шарф и, перед тем, как уйти, улыбнулся Тому.

Да, мы поняли про шарф. Вы так его выпятили, что не понять было невозможно.

Есть уверенность в том, что вы не знаете, как фиксируются пациенты травматологических отделений под капельницей. Но, возможно, дело было в глухой провинции? Я придираюсь, да. Знаете, почему? Потому, что количество ошибок в этом тексте и глубина их превышают критическую массу. Можно простить несколько неочевидных ошибок, можно. Мы ведь простили господину Дюма даже то, что у него героиня в разных главах имеет разного цвета глаза. Но прощение надо заслужить. Стилем, манерой повествования, интересным сюжетом, лихой интригой, яркими персонажами, красочными описаниями, острой мыслью, глубоким знанием. Ровно ничего из перечисленного здесь нет.

Я понимаю, что такого характера разбор больно ранит вас. Поверьте, я не жестокий человек, я не издеваюсь над слабыми, и не люблю бить по лицу. Но, прислав эту рукопись на разбор именно мне, вы ведь понимали, на что шли? Я смотрю на это так: если моя пощёчина заставит вас загореться, исполниться энтузиазмом и становиться лучше и лучше, значит, я выполнил свою работу, которая состоит в том, чтобы всеми способами делать литературу лучше. А если озлобитесь, разобидитесь и уйдёте в себя, так туда вам и дорога. В этом случае литература тоже станет значительно лучше.

Источник

bodhipbaha

bodhipbaha