Балтийское море

Балтийское море (Baltic Sea)

Балтийское море (c древности и до XVIII века в России было известно как «Варяжское море») — внутриматериковое окраинное море, глубоко вдающееся в материк. Балтийское море расположено в северной Европе, принадлежит бассейну Атлантического океана.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Балтийское море соединяется с Северным морем проливами Эресунн (Зунд), большой и малой Бельты, Каттегат и Скагеррак. Омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши , Германии, Дании, Швеции, Финляндии.

Морская граница Балтийского моря проходит по южным входам проливов Эресунн, большой и малой Бельты. Площадь 386 тыс. км². Средняя глубина 71 м. Берега Балтийского моря на юге и Ю.-В. преимущественно низменные, песчаные, лагунного типа; со стороны суши — дюны, покрытые лесом, со стороны моря — песчаные и галечные пляжи. На севере берега высокие, скалистые, преимущественно шхерного типа. Береговая линия сильно изрезана, образует многочисленные заливы и бухты.

Наиболее крупные заливы: Ботнический (по физико-географическим условиям является морем), Финский, Рижский, Куршский, Гданьская бухта, Щецинский и др.

Острова Балтийского моря материкового происхождения. Много небольших скалистых островков — шхер, расположенных вдоль северных берегов и сосредоточенных в группах Васийских и Аландских островов. Наиболее крупные острова: Готланд, Борнхольм, Сарема, Муху, Хиума, Эланд, Рюген и др. В Балтийское море впадает большое количество рек, наиболее крупные из которых Нева, Западная Двина, Неман, Висла, Одра и др.

Балтийское море — неглубокое шельфовое море. Преобладают глубины 40—100 м. Наиболее мелководными районами являются проливы Каттегат (средняя глубина 28 м), Эресунн, большая и малая Бельты, восточные части Финского и Ботнического заливов и Рижский залив. Эти участки дна моря имеют выровненный аккумулятивный рельеф и хорошо развитый покров рыхлых отложений. Большая же часть дна Балтийского моря характеризуется сильно расчленённым рельефом, имеются относительно глубокие котловины: Готландская (249 м), Борнхольмская (96 м), в проливе Сёдра-Кваркен (244 м) и наиболее глубокая — Ландсортсъюпет к югу от Стокгольма (459 м). Многочисленны каменные гряды, в центральной части моря прослежены уступы — продолжения кембрийско-ордовикского (от северного берега Эстонии к северной оконечности острова Эланд) и силурийского глинтов, подводные долины, затопленные морем ледниково-аккумулятивные формы рельефа.

Балтийское море занимает депрессию тектонического происхождения, являющуюся структурным элементом Балтийского щита и его склона. Согласно современным представлениям, основные неровности дна моря обусловлены блоковой тектоникой и структурно-денудационными процессами. Последним, в частности, обязаны своим происхождением подводные уступы глинтов. Северная часть дна моря сложена преимущественно докембрийскими породами, перекрытыми прерывистым покровом ледниковых и новейших морских отложений.

В центральной части моря дно сложено породами силура и девона, скрывающимися к югу под толщей ледниковых и морских осадков значительной мощности.

Наличие подводных речных долин и отсутствие под толщей ледниковых отложений морских осадков свидетельствуют о том, что в предледниковое время на месте Балтийского моря была суша. В течение по крайней мере последней ледниковой эпохи впадина Балтийского моря была полностью занята льдом. Только около 13 тыс. лет назад произошло соединение с океаном, и морские воды заполнили впадину; образовалось Иольдиевое море (по моллюску Joldia). Фазе Иольдиевого моря несколько раньше (15 тыс. лет назад) предшествовала фаза Балтийского ледникового озера, ещё не сообщавшегося с морем. Около 9—7,5 тыс. лет назад в результате тектонического поднятия в Центральной Швеции связь Иольдиевого моря с океаном прекратилась, и Балтийское море снова стало озером. Эта фаза развития Балтийского моря известна под названием Анцилового озера (по моллюску Ancylus). Новое опускание суши в районе современных Датских проливов, происшедшее около 7—7,5 тыс. лет назад, и обширная трансгрессия привели к возобновлению связи с океаном и образованию Литоринового моря. Уровень последнего моря был на несколько метров выше современного, а солёность больше. Отложения литориновой трансгрессии широко известны на современном побережье Балтийского моря. Вековое поднятие в северной части бассейна Балтийского моря продолжается и теперь, достигая на севере Ботнического залива 1 м за сто лет и постепенно уменьшаясь к югу.

Климат Балтийского моря морской умеренный, находится под сильным влиянием Атлантического океана. Характеризуется сравнительно небольшими годовыми колебаниями температуры, частыми осадками, довольно равномерно распределяющимися в течение года, и туманами в холодный и переходные сезоны. В течение года преобладают ветры западных направлений, которые связаны с циклонами, приходящими с Атлантического океана. Циклоническая деятельность достигает наибольшей интенсивности в осенне-зимние месяцы. В это время циклоны сопровождаются сильными ветрами, частыми штормами и вызывают большие подъёмы уровня воды у побережья. В летние месяцы циклоны ослабевают и их повторяемость уменьшается. Вторжение антициклонов сопровождается ветрами восточных направлений.

Растянутость Балтийского моря на 12° по меридиану определяет заметные различия климатических условий отдельных его районов. Средняя температура воздуха южной части Балтийского моря: в январе —1,1°С, в июле 17,5°C; средней части: в январе —2,3°С, июле 16,5°C; Финского залива: в январе —5°С, в июле 17°C; северной части Ботнического залива: в январе —10,3°С, в июле 15,6°C. Облачность летом около 60%, зимой более 80%. Среднее годовое количество осадков на севере около 500 мм, на юге свыше 600 мм, а в отдельных районах до 1000 мм. Наибольшее число дней с туманами падает на южную и среднюю часть Балтийского моря, где оно в среднем доходит до 59 дней в году, наименьшее — на севере. Ботнического залива (до 22 дней в году).

Гидрологические условия Балтийского моря определяются в основном его климатом, избытком пресных вод и водообменом с Северным морем. Избыток пресных вод, равный 472 км3 в год, образуется за счёт материкового стока. Количество воды, поступающей в осадках (172,0 км³ в год), равно испарению. Водообмен с Северным морем в среднем составляет 1659 км3 в год (солёная вода 1187 км³ в год, пресная — 472 км³ в год). Пресная вода стоковым течением уходит из Балтийского моря в Северное море, солёная — глубинным течением поступает через проливы из Северного моря в Балтийское море. Сильные западные ветры обычно вызывают приток, а восточные ветры — сток воды из Балтийского моря через все сечения проливов Эресунн, большой и малой Бельты.

Течения Балтийского моря образуют круговорот против часовой стрелки. Вдоль южного берега течение направлено на восток, вдоль восточного — на север, вдоль западного — на юг и у северного берега — на запад. Скорость этих течений колеблется от 5 до 20 м/сек. Под влиянием ветров течения могут менять направление и их скорость вблизи берегов может достигать 80 см/сек и более, а в открытой части — 30 см/сек.

Температура воды на поверхности в августе составляет в Финском заливе 15°C, 17°C; в Ботническом заливе 9°С, 13°C и в центральной части моря 14°C, 18°C, а на Ю. достигает 20°C. В феврале — марте температура в открытой части моря 1°С—3°С, в Ботническом, Финском, Рижском и других заливах и бухтах ниже 0°С. Солёность поверхностной воды быстро уменьшается по мере удаления от проливов от 11‰ до 6—8‰ (1‰—0,1%) в центральной части моря. В Ботническом заливе она равна 4—5‰ (на С. залива 2‰), в Финском заливе 3—6‰ (в вершине залива 2‰ и меньше). В глубинном и придонном слоях воды температура 5°С и более, солёность меняется от 16‰ на З. до 12—13‰ в центральной части и 10‰ на севере моря. В годы увеличения притока вод солёность повышается на З. до 20‰, в центральной части моря до 14—15‰, а в годы уменьшения притока она падает в средние части моря до 11‰.

Лёд появляется обычно в начале ноября на север Ботнического залива и достигает наибольшего распространения в начале марта. В это время значительная часть Рижского, Финского и Ботнических заливов покрыта неподвижным льдом. Центральная часть моря обычно свободна ото льдов.

Количество льдов в Балтийском море меняется от года к году. В исключительно суровые зимы почти всё море покрывается льдом, в мягкие — только заливы. Северная часть Ботнического залива покрыта льдом 210 дней в году, средняя часть — 185 дней; Рижский залив — 80—90 дней, Датские проливы — 16—45 дней.

Уровень Балтийского моря подвержен колебаниям под влиянием изменений направления ветров, атмосферного давления (поступательно-стоячие длинные волны, сейши), притока речных вод и вод Северного моря. Период этих изменений меняется от нескольких часов до нескольких суток. Быстро сменяющиеся циклоны вызывают колебания уровня до 0,5 м и более у берегов открытого моря и до 1,5—3 м в вершинах бухт и заливов. Особенно большие подъёмы воды, являющиеся, как правило, следствием наложения ветрового нагона на гребень длинной волны, бывают в Невской губе. Наибольший подъём воды в Ленинграде отмечен в ноябре 1824 (около 410 см) и в сентябре 1924 (369 см).

Колебания уровня, связанные с приливами, крайне невелики. Приливы имеют неправильный полусуточный, неправильный суточный и суточный характер. Их размер меняется от 4 см (Клайпеда) до 10 см (Финский залив).

Фауна Балтийского моря бедна видами, но богата количественно. В Балтийском море обитают солоноватоводная раса атлантической сельди (салака), балтийская килька, а также треска, камбала, лосось, угорь, корюшка, ряпушка, сиг, окунь. Из млекопитающих — балтийский тюлень. В Балтийском море ведётся интенсивный рыбный промысел.

Русские гидрографические и картографические работы начались в Финском заливе в начале 18 в. В 1738 Ф. И. Соймонов издал атлас Балтийского моря, составленный по русским и иностранным источникам. В середине 18 в. многолетние исследования в Балтийском море проводил А. И. Нагаев, который составил подробную лоцию. Первые глубоководные гидрологические исследования в середине 1880-х гг. были выполнены С. О. Макаровым. С 1920 проводились гидрологические работы Гидрографическим управлением, Государственным гидрологическим институтом, а после Отечественной войны 1941—45 были развёрнуты широкие комплексные исследования под руководством Ленинградского отделения Государственного океанографического института СССР.

Источник

Пространственная характеристика морского трансопрта Балтийского моря

И.С. Гуменюк

Акватория Балтийского моря – территория активного развития морского транспорта, на его побережье размещено порядка 200 морских портовых комплексов, между которыми ежедневно курсируют около 2000 судов. Морской транспорт Балтийского моря – важный элемент глобальной транспортной системы, обеспечивающей движение грузов и пассажиров между крупнейшими экономическими центрами мира. Цель данной публикации – дать пространственную характеристику современного уровня развития морского транспорта и портовых комплексов в границах Балтийского моря, выявить ключевые тенденции и направления развития. Статья имеет обзорный характер и призвана познакомить читателей с основными элементами системы морского транспорта региона, ключевого для всего Балтийского региона вида транспорта.

Ключевые слова: морской транспорт, Балтийское море, морские порты.

Мировой морской транспорт – ключевой элемент обслуживания глобальной торговли, на его долю приходится порядка 70-80% от общего объема перевозимых товаров. В 2011 году общемировой объем переработанных морскими портовыми комплексами грузов составил 17,4 млрд. т[1], из которых порядка 2,9 млрд. т. приходится на страны Европы (1,1 млрд. т. погруженных грузов и 1,8 млрд. т. выгруженных). При этом портовыми комплексами, расположенными на побережье Балтийского моря, в 2011 году переработано 30% от всех грузов, перевозимых странами Европы. В Балтийском море ежедневно осуществляют судоходство порядка 2 000 различных плавучих средств, от грузовых балкеров и нефтяных танкеров до пассажирских паромов и круизных лайнеров. Данные цифры наглядно демонстрируют высокую роль морского портового комплекса Балтийского моря, как в обеспечении общеевропейской внешнеэкономической деятельности, так и в обслуживании внешнеторговых операций стран, непосредственно расположенных на побережье Балтийского моря.

К странам Балтийского моря принято относить государства, имеющие непосредственный выход к этому морю, а именно: Данию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию. Портовые комплексы именно этих стран, расположенные на побережье Балтийского моря, будут рассмотрены в рамках данной статьи.

Всего на побережье Балтийского моря расположено свыше 200 морских портов, из которых 186 имеют грузооборот более 50 тыс. тонн в год[2]. Лидером по количеству портов, расположенных на побережье Балтийского моря, является Швеция – 60 портов. Чуть меньше их у Дании – 49 (всего же у Дании 59 морских портов, расположенных на побережьях Балтийского и Северного морей). Далее следуют Финляндия, Германия (у которой, как и у Дании, морские порты расположены на побережье двух морей — Северного и Балтийского), Польша, Россия, Латвия, Эстония и Литва (рисунок 1).

Рисунок 1 — Распределение числа портов среди стран Балтийского региона

С точки зрения выполняемых функций практически все порты Балтийского моря имеют международную специализацию и обеспечивают экспортно-импортные торговые операции своих государств. Каботажные перевозки (между портами одной страны) осуществляются лишь портами Дании (на их долю приходится порядка 30% морских перевозок, что объясняется изрезанностью береговой линии и наличием многочисленных островов), и частично портами Швеции и Финляндии, где доля национальных перевозок – не более 10%, что объяснимо большой протяженной береговой линией этих государств. В остальных странах доля каботажных перевозок не превышает 2% от общего объема перевезенных грузов, а в Литве и Латвии каботажные перевозки вообще отсутствуют.

С точки зрения экспортно-импортных операций, в перевозках преобладает экспорт, который составляет порядка 60% всех перевезенных в 2011 году грузов. На долю импорта приходится около 33% всех грузовых перевозок. В каждой стране Балтийского моря соотношение экспортных и импортных грузоперевозок различно (таблица 1), и варьируется от примерного равного соотношения (Германия, Швеция) до практически полного преобладания экспорта над импортом (Россия, Литва, Эстония).

Таблица 1 — Морские перевозки в Балтийском бассейне, 2011 г., тыс. т.

*только порты побережья Балтийского моря

При рассмотрении итогов работы морских портовых комплексов в разрезе национальной принадлежности, особый интерес представляют два показателя: итоговый объем переработанных за год грузов и его относительная интерпретация в пересчете на 1 жителя страны. Для сравнения возьмём ряд стран Европы, в которых морской транспорт входит в число приоритетных отраслей экономики (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели работы морского транспорта ряда стран по итогам 2011 года

Объем грузов, перевезенных морским транспортом

Численность населения (млн.)

Объем перевезенных грузов в расчёте на 1 жителя (тонн)

В целом по ЕС

3 905,4

472,5

8

Приведённые выше показатели наглядно демонстрируют уровень развития морского транспорта в странах Балтийского моря и позволяют оценить эффективность и значимость данного вида транспорта для национальной экономики. Стоит оговориться, что в представленной выше таблице даны совокупные национальные показатели без разбивки по бассейнам, а значит, данные по Дании, Германии и России не совсем корректны с точки зрения объекта данного исследования. Так, совокупный объем грузов, переработанных немецкими портами, расположенными на побережье Балтийского моря, по итогам 2011 года составил 56,8 млн. тонн (всего 20% от общенационального показателя). Это объясняется тем, что крупнейший немецкий морской порт Гамбург с грузооборотом в 139 млн. тонн в год[5] территориально относится к бассейну Северного моря, обладая при этом тесными экономическими и инфраструктурными связями с восточными землями страны. Порты Балтийского моря России перерабатывают порядка 37% общего объема грузов страны (порядка 200 млн. тонн). И если рассматривать объем грузов, переработанных только российскими портами Балтийского моря, в расчёте на численность населения регионов, имеющих выход к данному морю, то показатель составит 18 тонн на человека, что выше, чем у Дании, и чуть ниже значения Швеции. Кроме того, Россия также является лидером и по абсолютному объему переработанных морскими портами грузов среди всех стран Балтийского моря, опередив по этому показателю по итогам 2011 года Швецию.

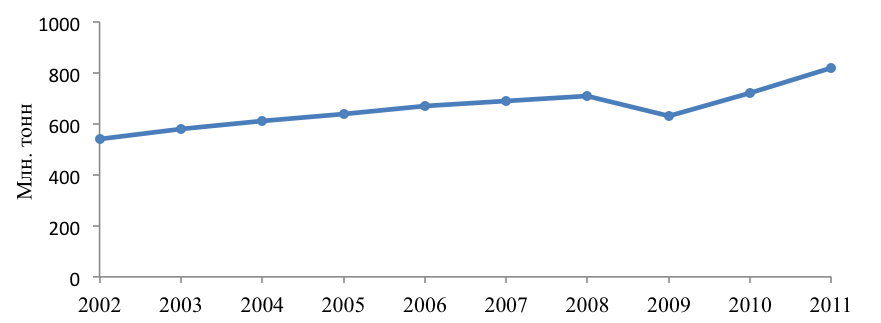

Совокупный объем грузов, переработанных морскими портами Балтийского моря по итогам 2011 года, перевалил за отметку в 800 млн. тонн[6]. За последние 10 лет наблюдался стабильный рост грузооборота портов Балтийского моря, в результате которого совокупный объем перерабатываемых грузов за 2011 года увеличился по сравнению с уровнем грузооборота за 2002 года в полтора раза. Лишь в 2009 году совокупный объем переработанных грузов сократился по сравнению с уровнем грузооборота в 2008 году (рисунок 2), что напрямую связано с негативным влиянием в то время мирового экономического кризиса.

Рисунок 2 — Динамика роста объема работы морского транспорта Балтийского моря в 2002-2011 годах.

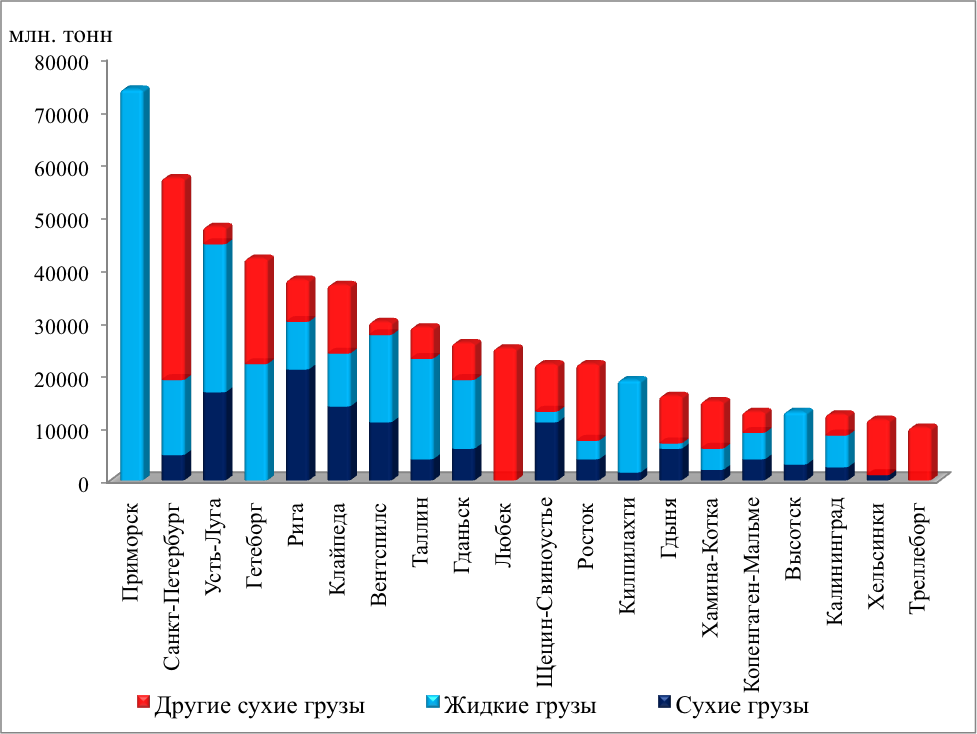

Несмотря на уже отмеченное выше внушительное число портов, расположенных на побережье Балтийского моря, на долю 20 крупнейших из них приходится около 62% от общего грузооборота, что говорит о высокой концентрации мощностей в крупных портах, а также высокой значимости первой двадцатки при переработке грузов и осуществлении экспортно-импортных операций. По итогам 2011 года сразу три российских порта (Приморск, Санкт-Петербург и Усть-Луга) возглавили список крупнейших по объему грузооборота портов Балтийского моря: (рисунок 3). В целом из шести российских портов, расположенных на побережье Балтийского моря, пять входят в список 20 крупнейших, имея годовой грузооборот выше 10 млн. тонн. Вне данного рейтинга остаётся только Выборг с грузооборотом в 1,5 млн. тонн по итогам 2011 года[7].

Рисунок 3 – Грузооборот и структура перерабатываемых грузов 20 крупнейших портов бассейна Балтийского моря в 2011 году.

Кроме показателя общего грузооборота, важным индикатором оценки отраслевой специализации морского порта является соотношение переработки различных категорий груза. Согласно европейской классификации, перевозимые морским транспортом грузы принято подразделять на следующие категории:

— Насыпные грузы (Dry bulk). К данной категории относятся: сельскохозяйственная продукция, продовольствие и фураж для животных, минеральные топлива, руды, полезные ископаемые, строительные материалы, удобрения и сухие химикаты. Данная категория также включает круглую древесину.

— Наливные грузы (Liquid bulk). В основном к данной категории относят нефтепродукты, находящиеся в жидком состоянии, и жидкие химикаты.

— Другие сухие грузы (Other dry cargo). К данной категории относятся грузы высокой стоимости: оборудование, средства транспорта, продукция деревообработки (распиленная древесина, целлюлоза и бумага) и т.д. Кроме того, в данную категорию попадает груз, перевозимый в контейнерах.

Как видно из рисунка 3, крупнейшим по грузообороту портом Балтийского моря является российский специализированный нефтеналивной порт Приморск, являющийся конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы (БТС), предназначенной для экспорта российской сырой нефти с месторождений Тимано-Печорского региона, Западной Сибири и Урало-Поволжья[8]. Наливные грузы, в частности – нефть и нефтепродукты, в целом являются самым распространенным видом груза, перевозимым по Балтике, на долю которого приходится примерно 49% всего объема грузоперевозок[9]. Порт Санкт-Петербург – второй по объему переработанных грузов в Балтийском море – является примером комбинированного порта, в котором обрабатываются все виды грузов. Кроме того, порт Санкт-Петербург является крупнейшим на Балтике контейнерным портом, обрабатывая 2,7 млн. TEU в год. В целом контейнерные перевозки пока недостаточно развиты в Балтийском море. Совокупно 20 крупнейших портов Балтийского моря в год перерабатывают порядка 8,5 млн. TEU, при этом по-настоящему крупные контейнерные терминалы (с показателем более 0,7 млн. TEU) имеются в уже упомянутом Санкт-Петербурге, шведском Гетеборге и польских Гданьске и Гдыне. О скромном уровне развития контейнерных перевозок в Балтийском море красноречиво говорит тот факт, что Санкт-Петербург является всего лишь 10 в списке крупнейших контейнерных портов Европы, шведский Гетеборг (с годовым показателем в 1,1 млн. TEU) в этом списке занимает 20 строчку[10].

Невысокий объем контейнерных перевозок в Балтийском море компенсируется развитой сетью паромного сообщения, которое более рационально использовать при осуществлении судоходства на небольшие расстояния (что вполне естественно в относительно небольшом по размеру Балтийском море). Паромные портовые комплексы имеются в 66 портах Балтийского моря, лидером среди которых являются немецкий порт Любек (16,2 млн. тонн переработанных в 2011 году грузов), шведский Треллеборг (9,3 млн. тонн), немецкий порт Росток (7,2 млн. тонн) и шведский Гетеборг (7,0 млн. тонн). Лидерство этих портов объясняется интенсивным паромным сообщением, которое налажено между немецкими и шведскими портами. Именно между Швецией и Германий перевозится порядка 60% всех грузов, перемещаемых при помощи парома в Балтийском море[11].

Паромное сообщение является также важным средством обеспечения морских пассажирских перевозок на Балтике, которым ежегодно пользуются порядка 1 млн. человек. Треугольник Швеция – Финляндия – Эстония представляет собой часть Балтийского моря с весьма интенсивным морским пассажирским сообщением. Именно здесь находятся крупнейшие пассажирские порты Балтики: лидером по итогам 2011 года стал Хельсинки с оборотом 10,2 млн. пассажиров, на втором месте – шведский Стокгольм (9,1 млн. человек), Таллин находится на пятом месте с показателем в 7,7 млн. пассажиров.

Другим районом Балтийского моря, где наряду с развитием паромных линий по перевозке грузов активно развивается пассажирское паромное сообщение, являются северное и южное побережья Датских проливов: Швеция и Норвегия – с одной стороны, Дания, Германия и западная Польша — с другой. Например, мощный пассажиропоток – порядка 8,3 млн. человек в год – связывает шведский Хельсинборг и датский Хельсингер (Ельсинор) (между этими морским портами по морю – всего 5 км, и за одни сутки по данному маршруту осуществляется 120 паромных сообщений).

Акватория Балтийского моря – территория активного развития морского транспорта, на его побережье размещено порядка 200 морских портовых комплексов, между которыми ежедневно курсирует около 2000 судов. Морской транспорт Балтийского моря – важный элемент глобальной транспортной системы, обеспечивающей движение грузов и пассажиров между крупнейшими экономическими центрами мира. При этом активное развитие морского транспорта региона ограничивается, с одной стороны, экологической уязвимостью Балтийского моря, а с другой – географическим и факторами. К числу последних можно отнести тот факт, что максимальная осадка судна, способного зайти в акваторию моря, ограничена 18 метрами, а достаточно внушительная часть побережья моря ввиду наступления режимов ледостава не может быть активно использована в организации трансконтинентальных морских маршрутов. Исходя из прогнозов социально-экономического развития стран и регионов, расположенных на побережье данного моря, можно смело прогнозировать продолжение наращивания количественных и качественных показателей развития морского транспорта. Он будет продолжать оставаться для многих стран не только важнейшим видом транспорта, обеспечивающим экспортно-импортные торговые операции, но и являться по сути одной из базовых отраслей экономики: так например, морской транспорт в Литве прямо или косвенно связан с 18-20 % всего создаваемого ВВП.

Список литературы

- Обзор морского транспорта 2012 год / Доклад секретариата ЮНКТАД (КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ) URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_ru.pdf (Дата обращения 21.05.2014)

- Development perspectives for small and medium Baltic Sea ports URL: http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2011/08/Development-perspectives-for-small-and-medium-Baltic-Sea-ports.pdf (Датаобращения 25.05.2014).

- Baltic Port list 2011. Annual cargo statistic of ports in the Baltic Sea region/ A publication from the center for maritime studies university of Turku: — Turku, 2012.

- Competitive position of the Baltic States Ports/ KPMG Baltics SIA URL: http://www.kpmg.com/LV/lv/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/PresesRelizes/Documents/Ports_Final_version_FINAL.pdf (Датаобращения 23.05.2014)

- Официальный сайт порта Гамбург URL: http://www.hafen-hamburg.de/figures/facts Дата обращения 26.05.2014

- Brightest outlook among / BALTIC PORTS ORGANIZATION URL: http://www.baltic-press.com/ftp/btj_50-6-12_bpo.pdf (Датаобращения 25.05.2014)

- Единая государственная система информации об обстановке в мировом океана URL: www.morinfocenter.ru/rusports/ (Дата обращения 25.05.2014).

- ФГУ «Администрация морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» URL: http://www.pasp.ru/port_primorsk1 (Дата обращения 26.05.2014)

- Baltic port barometer 2012. UNIVERSITY OF TURKU — Turku, 2012

- Baltic Container Yearbook 2013 URL:: http://baltictransportjournal.com/container-map/baltic-container-yearbook-2013,972.html (Датаобращения 27.05.2014).

- BALTIC RO-RO & FERRY YEARBOOK 2012 URL: http://baltictransportjournal.com/btj-2-13-baltic-ro-ro-ferry-market,836 (Датаобращения 28.05.2014)

Гуменюк Иван Сергеевич — кандидат географических наук, доцент кафедры географии, природопользования и пространственного развития, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград.

Источник