Морской транспорт балтийского моря

Торговый транспорт и структура товарооборота в экономике Балтики.

Корабли и судоходство в Балтийском море.

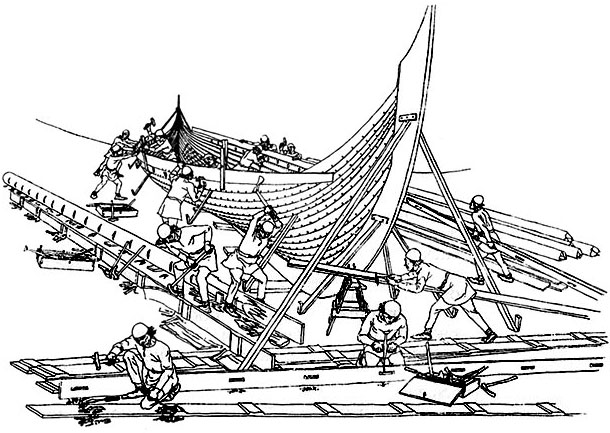

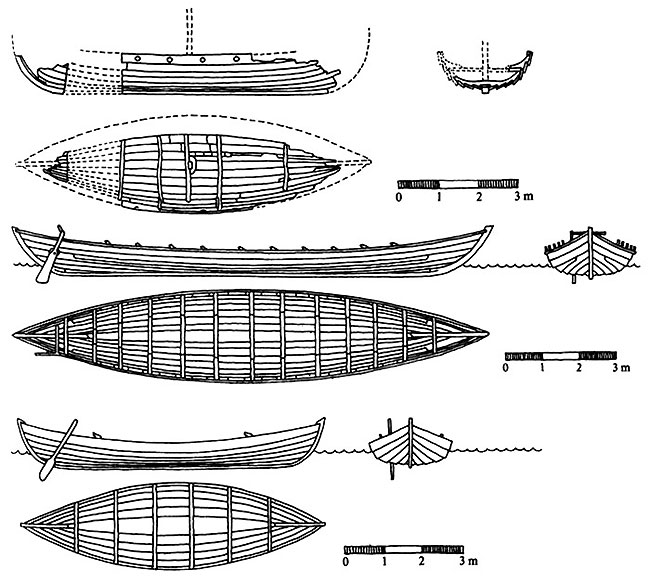

Предпосылкой для нараставших от столетия к столетию связей через Балтийское море было развитие соответствующих транспортных средств. Еще на рубеже новой эры появились первые морские суда, и на протяжении столетий общались через море готландцы, шведы, даны, балты и финны. Археологические находки кораблей в заболоченных или осушенных бухтах и гаванях и готланд-ские мемориальные стелы с изображениями, относящиеся к вендельскому периоду (VI-VIII вв.), дают нам представление о ранних судах скандинавов 194 . Они еще не разделялись на военные и торговые и были равно приспособлены как для разбойничьих нападений или рейдов через море, так и для транспортировки товаров; ладьи приводились в движение прямым парусом и веслами. Западнославянские племена вышли к морским побережьям Балтики (от Кильской бухты до устья Вислы) лишь с середины I тысячелетия н. э. Восточные славяне в Новгороде и Приладожье соприкоснулись с проблемами мореплавания еще позднее, в VIII-IX вв. Таким образом, у разных племен и народов Балтийского региона, как это нередко бывало в истории раннего средневековья и в других частях мира, мореплавание находилось на различном уровне развития. Средствами подводной археологии на дне Балтийского моря открыты и исследованы остатки затонувших кораблей эпохи викингов 195 ; далее, о судостроении сообщают некоторые письменные источники IX-XII вв. В целом все это позволяет составить относительно достоверное представление об этом важнейшем транспортном средстве (илл. 38). Можно констатировать существование двух различных типов кораблей, различавшихся по своим функциям: боевые и грузовые суда. Первые были сравнительно длинными и узкими, с относительно низкой и почти горизонтальной кромкой бортов, лишь на носу и на корме она круто поднималась вверх к штевням (цв. илл. 6). Это позволяло разместить наибольшее число гребцов на одной высоте над водной поверхностью. Ладьи такого рода, судя по письменным источникам, достигали более 40 м длины, на них находилось от 30 до 36 пар гребцов. Знаменитый «Большой Змей» конунга Олава Трюггвасона имел, например, 34 пары гребцов. Титмар Мерзебургский (VII,39) сообщает об участвовавших в осаде Лондона в 1026 г. датских кораблях с экипажем в 80 человек. Найденные до сих пор суда — меньших размеров. Самое длинное обнаружено в Роскильдфьорде, у Скульделёв (Дания). Его длина не превышала 30 м. Знаменитый усебергский корабль начала IX в. (Норвегия) имел в длину лишь 22 м, на нем было не более 30 пар гребцов. Ладьи для перевозки людей у западных славян, кажется, были, как правило, короче и шире, как, например, ладья № 2 из Ральсвика длиной 9,5 м, на 8-10 пар гребцов (илл. 39). Однако эти славянские суда для перевозки людей были устроены таким образом, что одновременно на них можно было поместить и верховых лошадей. В скандинавских языках боевые корабли называются «skeict», «askr» или «bordt». Балтийские славяне, прежде всего поляки и поморяне, вероятно, обозначали свои боевые суда как «korab». В древнерусской «Повести временных лет» морской военный поход совершается «в кораблъх» 196 .

38. Строительство скандинавского корабля (реконструкция)

Большое количество пар гребцов и их удобное расположение сообщали боевым кораблям высокую маневренность и замечательные скоростные качества, которые позволяли им из Бирки в Швеции за пять дней достигать Новгорода, или по крайней мере новгородских владений на побережье Финского залива. Как правило, имелась и парусная оснастка; однако при боевых маневрах ее убирали и использовали только при движении в открытом море. Морской бой врукопашную, с перестрелкой из луков, в общем разыгрывался так же, как битва на суше; нападавшие стремились овладеть кораблем противника, уничтожив его защитников в ближнем бою; это называлось «очистить корабль». Сражающиеся старались вести морской бой поблизости от побережья. Отсюда становится ясным, например, как Ансгарий при нападении викингов на его корабль, следовавший в Бирку, не раздумывая спрыгнул в воду, выбрался на сушу и смог ускользнуть.

39. Славянские суда: парусная лодка IX-X вв. из Ральсвика, ладья на 10 пар гребцов из Гданьска ( IX-XI вв.) рыбачая лодка VIII-IX вв. из Щецина.

В «Саге о йомсвикингах» так описывается морская битва: «Вагн и его люди обрушили такой мощный град камней, что Сигвальд со своими не мог сделать ничего другого, кроме как прикрыться, чтобы управиться с этим. Они стали борт о борт, и лишь только град камней унялся, их клинки не заставили себя ждать, и дошло до того, что Сигвальд отступил к суше и хотел набрать камней. Но Вагн со своими устремился туда же. И вот ступили они на сушу вместе, и Сигвальду пришлось отступить, и эта схватка была еще более жаркой».

В битве в бухте Хьёрунга, в Норвегии, должно было участвовать 100 кораблей йомсвикингов (данов и славян) и 300 кораблей шведского конунга. Рев рогов и страшный шум сопровождали фланговые и обходные маневры в бухте. Часто применялась и тактика натиска — «железный баран». На корабли брали с собою кузнечные инструменты, даже наковальни, чтобы во время боя чинить оружие. Битва в бухте Хьёрунга также закончилась схваткой на суше 197 .

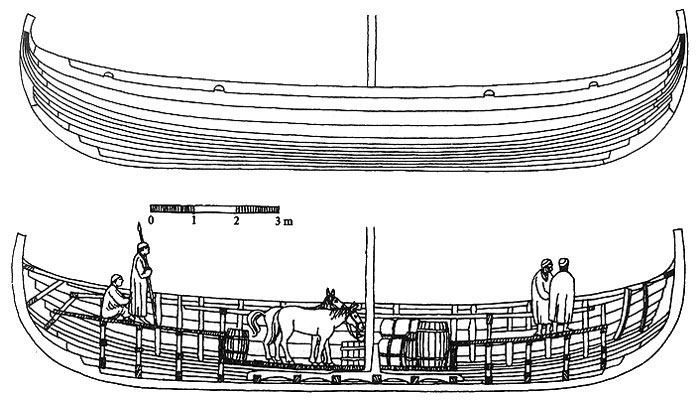

40. Схема погрузки корабля из Скульделёв

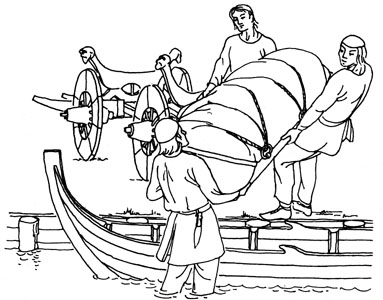

Многочисленные боевые суда могли, конечно, служить и скоростным транспортом для небольшого количества грузов. Викинги, пираты, купцы или воины-купцы преимущественно пользовались такими ладьями. Напротив, собственно купцы применяли грузовые суда. На Балтике находились в употреблении различные их виды, выполненные большей частью в разной, в зависимости от происхождения купцов, строительной технике. На верфях славянских побережий строили ладьи с обшивкой в клинкер на деревянных нагелях; паз для крепления несъемной мачты для паруса уплотнялся с помощью прокладки из мха и т. п. На верфях датчан и шведов, напротив, для связи между поясами обшивки и шпангоутами, как правило, применяли железные заклепки, а мачта крепилась непосредственно к мидель-шпангоуту. Для уплотнения швов между досками клинкерной обшивки прокладывали шнур, скрученный в три нитки из свиной щетины или коровьего волоса, пропитанных смолой. В управлении веслами также были различия в зависимости от местной этнической традиции. В целом, однако, суда обитателей Балтики вполне сопоставимы по конструкции и технике. Крупнейший славянский грузовой корабль, известный до последнего времени, был найден в Ральсвике на о. Рюген (№ 1) и относился к IX-X вв. Он имел в длину 14 м, высота борта — 1,4 м. Ладья такого же типа найдена в Ральсвике в 1980 г. 198 Близкие размеры имел и датский корабль из Скульделёв (№ 3), X-XI вв. Тоннаж судов на рубеже тысячелетий как будто увеличивается: грузоподъемность корабля № 1 из Скульделёв — около 40 т (илл. 40). Приводились в движение торговые суда, как правило, парусом. Несколько гребцов на носу или на корме служили лишь для обеспечения маневров при причаливании судна. Обычные для Балтики килевые клинкерные ладьи вытягивали на берег, они не требовали специального портового оборудования, пирсов и причалов. Как в Хедебю, так и в Ральсвике обнаружены остатки мостков и молов, относящиеся, правда, к более позднему периоду, которые при высокой воде и штормовой погоде обеспечивали причаливание и швартовку 199 . Дело в том, что наряду с местными килевыми ладьями на Балтике плавали когги, с плоским дном и изогнутыми под углом бортами. Этот тип судна появился на мелководьях североморского побережья у фризов. При отливе ладья опускалась и плотно вставала на дно, прилив поднимал ее и позволял продолжать плавание. Таким образом, во время отлива судно можно было легко разгрузить или загрузить. По мере распространения фризской торговли этот тип судна привился и на Балтийском море. Видимо, фризы оседали в Хедебю уже в VIII в. и пользовались там своими коггами. На монетах Хедебю когг стал устойчивым символом уже в начале IX в. Несколько столетий, до XI в. включительно, балтийские килевые ладьи и фризские когги сосуществовали на Балтике. Однако характер побережья здесь был менее подходящим для коггов, чем на фризском мелководье. Поэтому, видимо, для коггов понадобилось устраивать специальные портовые сооружения, молы или причалы, к которым они приставали для погрузки и разгрузки (илл. 41). В Бирке, видимо, гавань для килевых ладей располагалась прямо перед поселением, в то время как когги швартовались к северу от поселения, в так называемой «Куггхамне» (от фризск. Kugg — «Korr», «корабль», шведск. hamn — «гавань»). При высоком уровне технологии обработки дерева у славян устройство в славянских портах причалов и набережных не представляло трудностей. Доказательства этому имеются в Волине, Гданьске, Старом Любеке и Ральсвике, где не давно были открыты остатки конструкций молов. Ибрагим ибн Якуб упоминает около 965 г. портовые сооружения в Волине, выстроенные из бревен 200 . Для XI-XII вв. характерно стремительное развитие кораблестроения, а также резкое увеличение тоннажа, который в это время достигает 200-300 тонн. Поэтому на исходе XII столетия совершается переход к ганзейскому мореплаванию, основанному на судах типа коггов. До этих изменений, вплоть до XI в., сравнительно небольшие размеры позволяли использовать волоки для переброски как коггов, так и килевых судов по суше от одной морской бухты или речной системы к другой. Так как осадка судов редко превышала 1 м, малые реки также оказывались проходимыми вплоть до верховьев. С другой стороны, суда были столь малыми, а навигационные возможности — столь ограниченными (видимость солнца, луны или звезд — условие, на Балтике достижимое отнюдь не всегда), что приходилось постоянно держаться берега. Его неохотно теряли из видимости. При плохой погоде старались причалить либо на оборудованной стоянке, либо хотя бы в каком-нибудь привычном местечке. При примитивной технике управления парусом особенно зависели от благоприятного ветра грузовые суда. Мореплавание, следовательно, требовало длительного времени.

41. Погрузка товара в Хедебю

41а. Реконструкция лодки из Хедебю

Источник

Пространственная характеристика морского трансопрта Балтийского моря

И.С. Гуменюк

Акватория Балтийского моря – территория активного развития морского транспорта, на его побережье размещено порядка 200 морских портовых комплексов, между которыми ежедневно курсируют около 2000 судов. Морской транспорт Балтийского моря – важный элемент глобальной транспортной системы, обеспечивающей движение грузов и пассажиров между крупнейшими экономическими центрами мира. Цель данной публикации – дать пространственную характеристику современного уровня развития морского транспорта и портовых комплексов в границах Балтийского моря, выявить ключевые тенденции и направления развития. Статья имеет обзорный характер и призвана познакомить читателей с основными элементами системы морского транспорта региона, ключевого для всего Балтийского региона вида транспорта.

Ключевые слова: морской транспорт, Балтийское море, морские порты.

Мировой морской транспорт – ключевой элемент обслуживания глобальной торговли, на его долю приходится порядка 70-80% от общего объема перевозимых товаров. В 2011 году общемировой объем переработанных морскими портовыми комплексами грузов составил 17,4 млрд. т[1], из которых порядка 2,9 млрд. т. приходится на страны Европы (1,1 млрд. т. погруженных грузов и 1,8 млрд. т. выгруженных). При этом портовыми комплексами, расположенными на побережье Балтийского моря, в 2011 году переработано 30% от всех грузов, перевозимых странами Европы. В Балтийском море ежедневно осуществляют судоходство порядка 2 000 различных плавучих средств, от грузовых балкеров и нефтяных танкеров до пассажирских паромов и круизных лайнеров. Данные цифры наглядно демонстрируют высокую роль морского портового комплекса Балтийского моря, как в обеспечении общеевропейской внешнеэкономической деятельности, так и в обслуживании внешнеторговых операций стран, непосредственно расположенных на побережье Балтийского моря.

К странам Балтийского моря принято относить государства, имеющие непосредственный выход к этому морю, а именно: Данию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию. Портовые комплексы именно этих стран, расположенные на побережье Балтийского моря, будут рассмотрены в рамках данной статьи.

Всего на побережье Балтийского моря расположено свыше 200 морских портов, из которых 186 имеют грузооборот более 50 тыс. тонн в год[2]. Лидером по количеству портов, расположенных на побережье Балтийского моря, является Швеция – 60 портов. Чуть меньше их у Дании – 49 (всего же у Дании 59 морских портов, расположенных на побережьях Балтийского и Северного морей). Далее следуют Финляндия, Германия (у которой, как и у Дании, морские порты расположены на побережье двух морей — Северного и Балтийского), Польша, Россия, Латвия, Эстония и Литва (рисунок 1).

Рисунок 1 — Распределение числа портов среди стран Балтийского региона

С точки зрения выполняемых функций практически все порты Балтийского моря имеют международную специализацию и обеспечивают экспортно-импортные торговые операции своих государств. Каботажные перевозки (между портами одной страны) осуществляются лишь портами Дании (на их долю приходится порядка 30% морских перевозок, что объясняется изрезанностью береговой линии и наличием многочисленных островов), и частично портами Швеции и Финляндии, где доля национальных перевозок – не более 10%, что объяснимо большой протяженной береговой линией этих государств. В остальных странах доля каботажных перевозок не превышает 2% от общего объема перевезенных грузов, а в Литве и Латвии каботажные перевозки вообще отсутствуют.

С точки зрения экспортно-импортных операций, в перевозках преобладает экспорт, который составляет порядка 60% всех перевезенных в 2011 году грузов. На долю импорта приходится около 33% всех грузовых перевозок. В каждой стране Балтийского моря соотношение экспортных и импортных грузоперевозок различно (таблица 1), и варьируется от примерного равного соотношения (Германия, Швеция) до практически полного преобладания экспорта над импортом (Россия, Литва, Эстония).

Таблица 1 — Морские перевозки в Балтийском бассейне, 2011 г., тыс. т.

*только порты побережья Балтийского моря

При рассмотрении итогов работы морских портовых комплексов в разрезе национальной принадлежности, особый интерес представляют два показателя: итоговый объем переработанных за год грузов и его относительная интерпретация в пересчете на 1 жителя страны. Для сравнения возьмём ряд стран Европы, в которых морской транспорт входит в число приоритетных отраслей экономики (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели работы морского транспорта ряда стран по итогам 2011 года

Объем грузов, перевезенных морским транспортом

Численность населения (млн.)

Объем перевезенных грузов в расчёте на 1 жителя (тонн)

В целом по ЕС

3 905,4

472,5

8

Приведённые выше показатели наглядно демонстрируют уровень развития морского транспорта в странах Балтийского моря и позволяют оценить эффективность и значимость данного вида транспорта для национальной экономики. Стоит оговориться, что в представленной выше таблице даны совокупные национальные показатели без разбивки по бассейнам, а значит, данные по Дании, Германии и России не совсем корректны с точки зрения объекта данного исследования. Так, совокупный объем грузов, переработанных немецкими портами, расположенными на побережье Балтийского моря, по итогам 2011 года составил 56,8 млн. тонн (всего 20% от общенационального показателя). Это объясняется тем, что крупнейший немецкий морской порт Гамбург с грузооборотом в 139 млн. тонн в год[5] территориально относится к бассейну Северного моря, обладая при этом тесными экономическими и инфраструктурными связями с восточными землями страны. Порты Балтийского моря России перерабатывают порядка 37% общего объема грузов страны (порядка 200 млн. тонн). И если рассматривать объем грузов, переработанных только российскими портами Балтийского моря, в расчёте на численность населения регионов, имеющих выход к данному морю, то показатель составит 18 тонн на человека, что выше, чем у Дании, и чуть ниже значения Швеции. Кроме того, Россия также является лидером и по абсолютному объему переработанных морскими портами грузов среди всех стран Балтийского моря, опередив по этому показателю по итогам 2011 года Швецию.

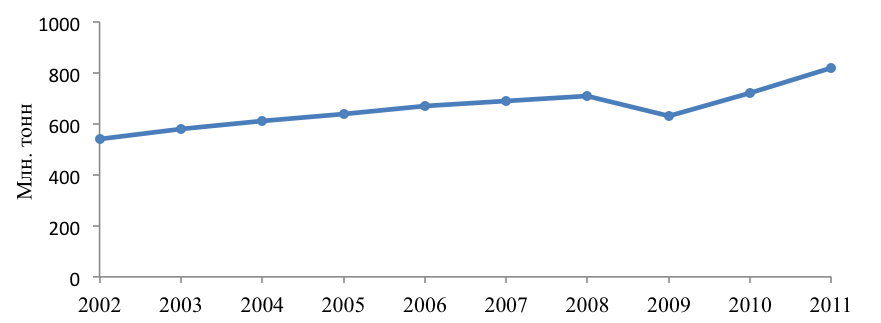

Совокупный объем грузов, переработанных морскими портами Балтийского моря по итогам 2011 года, перевалил за отметку в 800 млн. тонн[6]. За последние 10 лет наблюдался стабильный рост грузооборота портов Балтийского моря, в результате которого совокупный объем перерабатываемых грузов за 2011 года увеличился по сравнению с уровнем грузооборота за 2002 года в полтора раза. Лишь в 2009 году совокупный объем переработанных грузов сократился по сравнению с уровнем грузооборота в 2008 году (рисунок 2), что напрямую связано с негативным влиянием в то время мирового экономического кризиса.

Рисунок 2 — Динамика роста объема работы морского транспорта Балтийского моря в 2002-2011 годах.

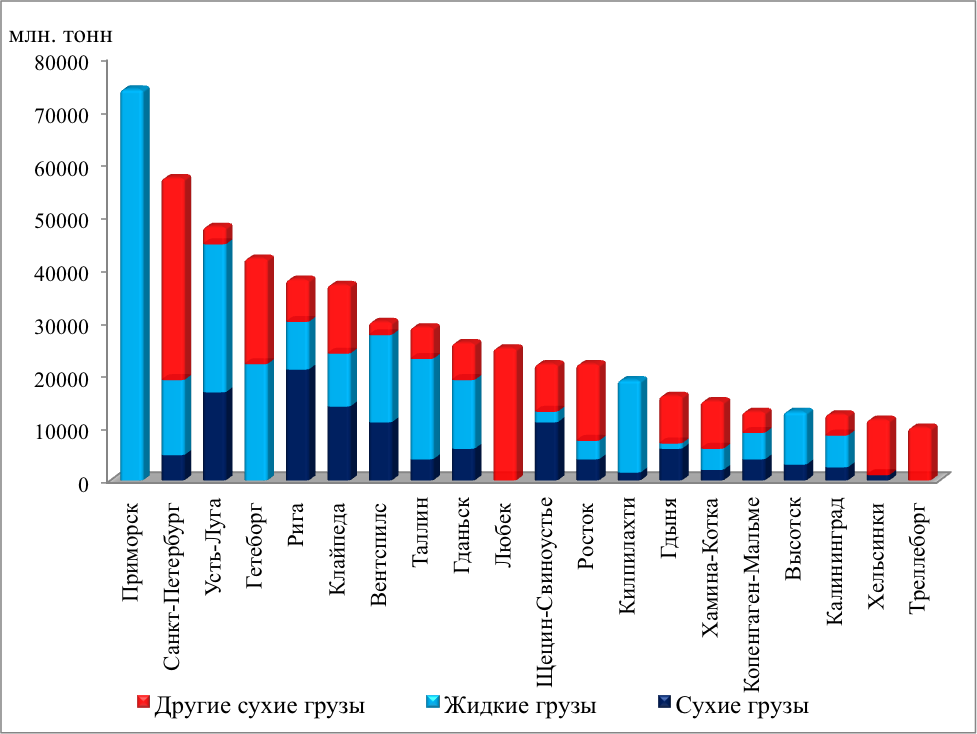

Несмотря на уже отмеченное выше внушительное число портов, расположенных на побережье Балтийского моря, на долю 20 крупнейших из них приходится около 62% от общего грузооборота, что говорит о высокой концентрации мощностей в крупных портах, а также высокой значимости первой двадцатки при переработке грузов и осуществлении экспортно-импортных операций. По итогам 2011 года сразу три российских порта (Приморск, Санкт-Петербург и Усть-Луга) возглавили список крупнейших по объему грузооборота портов Балтийского моря: (рисунок 3). В целом из шести российских портов, расположенных на побережье Балтийского моря, пять входят в список 20 крупнейших, имея годовой грузооборот выше 10 млн. тонн. Вне данного рейтинга остаётся только Выборг с грузооборотом в 1,5 млн. тонн по итогам 2011 года[7].

Рисунок 3 – Грузооборот и структура перерабатываемых грузов 20 крупнейших портов бассейна Балтийского моря в 2011 году.

Кроме показателя общего грузооборота, важным индикатором оценки отраслевой специализации морского порта является соотношение переработки различных категорий груза. Согласно европейской классификации, перевозимые морским транспортом грузы принято подразделять на следующие категории:

— Насыпные грузы (Dry bulk). К данной категории относятся: сельскохозяйственная продукция, продовольствие и фураж для животных, минеральные топлива, руды, полезные ископаемые, строительные материалы, удобрения и сухие химикаты. Данная категория также включает круглую древесину.

— Наливные грузы (Liquid bulk). В основном к данной категории относят нефтепродукты, находящиеся в жидком состоянии, и жидкие химикаты.

— Другие сухие грузы (Other dry cargo). К данной категории относятся грузы высокой стоимости: оборудование, средства транспорта, продукция деревообработки (распиленная древесина, целлюлоза и бумага) и т.д. Кроме того, в данную категорию попадает груз, перевозимый в контейнерах.

Как видно из рисунка 3, крупнейшим по грузообороту портом Балтийского моря является российский специализированный нефтеналивной порт Приморск, являющийся конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы (БТС), предназначенной для экспорта российской сырой нефти с месторождений Тимано-Печорского региона, Западной Сибири и Урало-Поволжья[8]. Наливные грузы, в частности – нефть и нефтепродукты, в целом являются самым распространенным видом груза, перевозимым по Балтике, на долю которого приходится примерно 49% всего объема грузоперевозок[9]. Порт Санкт-Петербург – второй по объему переработанных грузов в Балтийском море – является примером комбинированного порта, в котором обрабатываются все виды грузов. Кроме того, порт Санкт-Петербург является крупнейшим на Балтике контейнерным портом, обрабатывая 2,7 млн. TEU в год. В целом контейнерные перевозки пока недостаточно развиты в Балтийском море. Совокупно 20 крупнейших портов Балтийского моря в год перерабатывают порядка 8,5 млн. TEU, при этом по-настоящему крупные контейнерные терминалы (с показателем более 0,7 млн. TEU) имеются в уже упомянутом Санкт-Петербурге, шведском Гетеборге и польских Гданьске и Гдыне. О скромном уровне развития контейнерных перевозок в Балтийском море красноречиво говорит тот факт, что Санкт-Петербург является всего лишь 10 в списке крупнейших контейнерных портов Европы, шведский Гетеборг (с годовым показателем в 1,1 млн. TEU) в этом списке занимает 20 строчку[10].

Невысокий объем контейнерных перевозок в Балтийском море компенсируется развитой сетью паромного сообщения, которое более рационально использовать при осуществлении судоходства на небольшие расстояния (что вполне естественно в относительно небольшом по размеру Балтийском море). Паромные портовые комплексы имеются в 66 портах Балтийского моря, лидером среди которых являются немецкий порт Любек (16,2 млн. тонн переработанных в 2011 году грузов), шведский Треллеборг (9,3 млн. тонн), немецкий порт Росток (7,2 млн. тонн) и шведский Гетеборг (7,0 млн. тонн). Лидерство этих портов объясняется интенсивным паромным сообщением, которое налажено между немецкими и шведскими портами. Именно между Швецией и Германий перевозится порядка 60% всех грузов, перемещаемых при помощи парома в Балтийском море[11].

Паромное сообщение является также важным средством обеспечения морских пассажирских перевозок на Балтике, которым ежегодно пользуются порядка 1 млн. человек. Треугольник Швеция – Финляндия – Эстония представляет собой часть Балтийского моря с весьма интенсивным морским пассажирским сообщением. Именно здесь находятся крупнейшие пассажирские порты Балтики: лидером по итогам 2011 года стал Хельсинки с оборотом 10,2 млн. пассажиров, на втором месте – шведский Стокгольм (9,1 млн. человек), Таллин находится на пятом месте с показателем в 7,7 млн. пассажиров.

Другим районом Балтийского моря, где наряду с развитием паромных линий по перевозке грузов активно развивается пассажирское паромное сообщение, являются северное и южное побережья Датских проливов: Швеция и Норвегия – с одной стороны, Дания, Германия и западная Польша — с другой. Например, мощный пассажиропоток – порядка 8,3 млн. человек в год – связывает шведский Хельсинборг и датский Хельсингер (Ельсинор) (между этими морским портами по морю – всего 5 км, и за одни сутки по данному маршруту осуществляется 120 паромных сообщений).

Акватория Балтийского моря – территория активного развития морского транспорта, на его побережье размещено порядка 200 морских портовых комплексов, между которыми ежедневно курсирует около 2000 судов. Морской транспорт Балтийского моря – важный элемент глобальной транспортной системы, обеспечивающей движение грузов и пассажиров между крупнейшими экономическими центрами мира. При этом активное развитие морского транспорта региона ограничивается, с одной стороны, экологической уязвимостью Балтийского моря, а с другой – географическим и факторами. К числу последних можно отнести тот факт, что максимальная осадка судна, способного зайти в акваторию моря, ограничена 18 метрами, а достаточно внушительная часть побережья моря ввиду наступления режимов ледостава не может быть активно использована в организации трансконтинентальных морских маршрутов. Исходя из прогнозов социально-экономического развития стран и регионов, расположенных на побережье данного моря, можно смело прогнозировать продолжение наращивания количественных и качественных показателей развития морского транспорта. Он будет продолжать оставаться для многих стран не только важнейшим видом транспорта, обеспечивающим экспортно-импортные торговые операции, но и являться по сути одной из базовых отраслей экономики: так например, морской транспорт в Литве прямо или косвенно связан с 18-20 % всего создаваемого ВВП.

Список литературы

- Обзор морского транспорта 2012 год / Доклад секретариата ЮНКТАД (КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ) URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_ru.pdf (Дата обращения 21.05.2014)

- Development perspectives for small and medium Baltic Sea ports URL: http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2011/08/Development-perspectives-for-small-and-medium-Baltic-Sea-ports.pdf (Датаобращения 25.05.2014).

- Baltic Port list 2011. Annual cargo statistic of ports in the Baltic Sea region/ A publication from the center for maritime studies university of Turku: — Turku, 2012.

- Competitive position of the Baltic States Ports/ KPMG Baltics SIA URL: http://www.kpmg.com/LV/lv/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/PresesRelizes/Documents/Ports_Final_version_FINAL.pdf (Датаобращения 23.05.2014)

- Официальный сайт порта Гамбург URL: http://www.hafen-hamburg.de/figures/facts Дата обращения 26.05.2014

- Brightest outlook among / BALTIC PORTS ORGANIZATION URL: http://www.baltic-press.com/ftp/btj_50-6-12_bpo.pdf (Датаобращения 25.05.2014)

- Единая государственная система информации об обстановке в мировом океана URL: www.morinfocenter.ru/rusports/ (Дата обращения 25.05.2014).

- ФГУ «Администрация морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» URL: http://www.pasp.ru/port_primorsk1 (Дата обращения 26.05.2014)

- Baltic port barometer 2012. UNIVERSITY OF TURKU — Turku, 2012

- Baltic Container Yearbook 2013 URL:: http://baltictransportjournal.com/container-map/baltic-container-yearbook-2013,972.html (Датаобращения 27.05.2014).

- BALTIC RO-RO & FERRY YEARBOOK 2012 URL: http://baltictransportjournal.com/btj-2-13-baltic-ro-ro-ferry-market,836 (Датаобращения 28.05.2014)

Гуменюк Иван Сергеевич — кандидат географических наук, доцент кафедры географии, природопользования и пространственного развития, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград.

Источник