Радиоактивное загрязнение водной среды

2.2 Радиоактивное загрязнение водной среды.

Основными источниками радиоактивного загрязнения Мирового океана являются:

— загрязнения от испытаний ядерного оружия (в атмосфере до 1963 г.);

— загрязнения радиоактивными отходами, которые непосредственно сбрасываются в море;

— крупномасштабные аварии (ЧАОС, аварии судов с атомными реакторами);

— захоронение радиоактивных отходов на дне и др. (Израиль и др., 1994).

Во время испытания ядерного оружия, особенно до 1963 г., когда проводились массовые ядерные взрывы, в атмосферу было выброшено огромное количество радионуклидов. Так, только на арктическом архипелаге Новая Земля было проведено более 130 ядерных взрывов (только в 1958 г. -46 взрывов), из них 87- в атмосфере.

Отходы от английских и французских атомных заводов загрязнили радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику, особенно Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево и Белое моря. В загрязнение радионуклидами акватории Северного Ледовитого океана некоторый вклад сделан и нашей страной. Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода (производство плутония), а также остальных производств в Красноярске-26 привела к загрязнению одной из самых крупных рек мира — Енисея (на .протяжении 1 500 км). Очевидно, что эти, радиоактивные продукты уже попали в Северный Ледовитый океан.

Воды Мирового океана загрязнены наиболее опасными радионуклидами цезия-137, стронция-90, церия-144, иттрия-91, ниобия-95, которые, обладая высокой биоаккумулирующей способностью переходят по пищевым цепям, и концентрируются в морских организмах высших трофических уровней, создавая опасность, как для гидробионтов, так и для человека. Различными источниками поступления радионуклидов загрязнены акватории арктических морей, так в 1982 г. максимальные загрязнения цезием-137 фиксировались в западной части Баренцева моря, которые в 6 раз превышали глобальное загрязнение вод Северной Атлантики. За 29-летний период наблюдений (1963-1992 гг.) концентрация стронция-90 в Белом и Баренцевом морях уменьшилась лишь в 3-5 раз. Значительную опасность вызывают затопленные в Карском море (около архипелага Новая Земля) 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, а также 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок. Работами 3-й советско-американской экспедиции 1988 г. установлено, что в водах Берингова и Чукотского моря, концентрация цезия-137 близка к фоновой для районов океана и обусловлена глобальным поступлением данного радионуклида из атмосферы за длительный промежуток времени. Однако эти концентрации (0,1,Ки/л) были в 10-50 раз ниже, чем в Черном, Баренцевом, Балтийским и Гренландском, морях, подверженных воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения

Все вышеперечисленное показывает, что человек, вероятно, забыл: океан — это мощная кладовая минеральных и биологических ресурсов; в частности, он даёт 90% нефти и газа, 90% мировой добычи брома, 60% магния и огромное количество, морепродуктов, что важно при увеличивающемся населении нашей планеты. По этому поводу знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто напоминает: «…Море — продолжение нашего мира, часть нашей Вселенной, владения, которые мы обязаны, охранять, если хотим выжить».

2.3 Радиоактивное загрязнение почвы.

В связи с широким использованием в народном хозяйстве радиоактивных веществ появилась опасность загрязнения почв радионуклидами. Источники радиации — ядерные установки, испытание ядерного оружия, отходы урановых шахт. Потенциальными источниками, радиоактивного загрязнения могут стать аварии на ядерных установках, АЭС (как в Чернобыле, Екатеринбурге, а также в США, Англии).

В верхнем слое почвы концентрируются радиоактивные стронций и цезий, откуда они попадают в организм животных и человека. Лишайники северных зон обладают повышенной способностью к аккумуляции радиоактивного цезия. Олени, питающиеся ими, накапливают изотопы, а у населения, использующего в пищу оленину, в организме в 10 раз больше цезия, чем у , других северных народов.

2.4 Радиоактивное загрязнение растительного и животного мира.

Биологическое накопление свойственно и зеленым растениям, которые, аккумулируя определенные химические элементы, изменяют окраску хвои, листьев, цветков и плодов. Это иногда служит, индикаторным, признаком, при поисках полезных ископаемых. Например, береза и осина в Восточной Сибири накапливает в своей древесине значительные, содержания стронция-90, что приводит к появлению необычной окраски — неестественно зелёного цвета. Сон-трава на южном Урале аккумулирует никель поэтому ее около-цветник вместо фиолетового цвета становится белым, что указывает на высокие концентрации никеля в почве. В ареале рассеяния урановых месторождений лепестки иван-чая вместо розовых становятся белыми и ярко-пурпуровыми, у голубики плоды вместо темно-синих становятся белыми и т,д. (Артамонов, 1989).

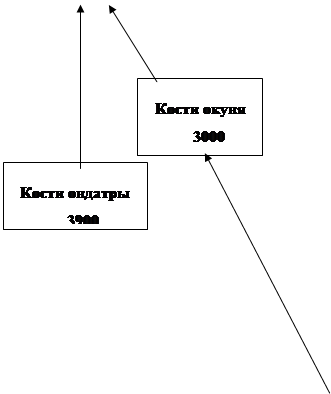

Радионуклиды, попадая ,в окружающую среду, часто рассеиваются и разбавляются в водах, но они могут различными способами накапливаться в живых организмах при движении по пищевым цепям («биологическое накопление. На рис. 2.1 показан процесс накопления стронция-90 по пищевым цепям в небольшом канадском озере Перч-Лейк, принимающим низкоактивные отходы

Рис. 2.1 Накопление стронция-90 в трофических цепях небольшого канадского озера Перч-Лейк. получающего низкоактивные отходы. Цифры указывают средние коэффициенты накопления относительно озерной воды, содержание стронция-90 в которой принято за 1.

Поскольку содержание радионуклида в виде принимается за 1, то его концентрация постепенно возрастает по пищевым цепям. В костях окуня и ондатры его содержание возрастает в 3000-4000 раз по сравнению с концентрацией в воде. Это имеет существенные негативные последствия для живых организмов, включая и человека, и биосферы в целом. Установлено, что коэффициент накопления стронция-90 в раковинах моллюсков днепровских водохранилищ относительно воды достигает 4800 (Францевич и др., 1995). Поэтому при оценке воздействия радионуклидов на среду необходимо учитывать эффект биологического накопления их живыми, организмами и последствия для естественных экосистем.

Источник

Радиоактивное загрязнение вод Мирового океана

В Мировой океан радиоактивные осадки попадают тремя путями: во-первых, из атмосферы в результате ядерных испытаний; во-вторых, при сбросе радиоактивных вод и радиоактивных веществ с предприятий атомной промышленности и атомных электростанций и, наконец, в результате аварий судов, работающих на атомных двигателях, а также сброса радиоактивных отходов судовых реакторов.

После заключения в 1963 г. договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой опасность радиоактивного загрязнения вод Мирового океана уменьшилась в несколько раз.

Опасность ядерных испытаний на земле и в атмосфере заключается, прежде всего, в быстром переносе радиоактивных частиц воздушными течениями на колоссальные расстояния. Так, после испытания французской атомной бомбы в Сахаре (13 февраля 1960 г.) понадобилось всего два дня, чтобы радиоактивные частицы достигли побережья Индии, а через три дня они оказались в Японии[16]. Кроме того, необходимо отметить исключительную «живучесть» радиоактивных частиц (особенно при испытаниях над поверхностью земли). Попадая в высокие слои стратосферы, радиоактивные частицы затем способны выпадать в виде «радиоактивных» дождей через многие месяцы после ядерных взрывов, иногда за несколько тысяч километров от места испытания.

Стойкость радиоактивных веществ к разрушению и распаду способствует переносу морскими течениями зараженных рыб, планктона и других животных и растительных организмов на многие сотни и тысячи километров также в течение весьма длительного времени. Так, тунцы с признаками радиоактивности через 6—8 месяцев после взрыва в атолле Бикини достигли берегов Японии, проделав путь в 3—4 тыс. миль. Кроме того, выяснилось, что подавляющее большинство стронция-90 не впитывается морскими грунтами, и он весь держится в толще воды. А икра рыб отличается высокой чувствительностью даже на небольшие концентрации стронция-90. Более того, многие растительные организмы и некоторые породы рыб способны аккумулировать радиоактивные вещества, увеличивая их содержание в 20 — 30 раз против окружающей водной среды, представляя исключительную опасность для заражения людей.

По мере развития атомной промышленности, атомной энергетики во все возрастающих размерах осуществляется сброс радиоактивных отходов в реки, озера и моря. Причем, к сожалению, до последнего времени не существовало единых правил захоронения радиоактивных веществ в водах Мирового океана. Чаще всего считалось, что если захоронение радиоактивных веществ происходит в глубинных водах морей и океанов, то это гарантирует безопасность их хранения на срок в несколько сот лет, т.е. на такой период, в течение которого они постепенно, растворившись в воде, станут безопасными. Между тем в последнее время установлено, что обновление глубинных вод морей и океанов происходит за период менее 100 лет, т. е. за такой срок, в течение которого радиоактивные отходы не теряют своих вредных свойств. Также было установлено, что радиоактивные воды, находящиеся в поверхностных слоях, проникают на глубину в несколько километров. Таким образом, вертикальное перемещение п перемешивание водных масс не может гарантировать безопасности захоронения в водах Мирового океана радиоактивных веществ.

Между тем в большинстве стран Западной Европы, в США, Японии, в Австралии отходы атомных электростанций и исследовательских центров сбрасываются в реки и прибрежные воды морей, реже в глубоководные части океанов. Причем чаще всего это не единичные сбросы в небольших количествах, а либо регулярные ежегодные захоронения (как это имеет место в Ирландском море, куда Великобритания ежегодно сбрасывает 800 м 3 жидких отходов атомных центров Ундскейла и Колдер-Хона), либо большие количества радиоактивных отходов, накопившиеся за несколько лет. Так, например, в 1977 т. в Атлантику было сброшено 7180 контейнеров с 5650 т таких отходов[17]. Срок службы стальных зацементированных контейнеров, в которых помещены жидкие отходы, обычно не превышает 10 лет.

Эти многочисленные сбросы привели к тому, что в некоторых районах радиоактивное загрязнение моря стало сравнимо с глобальным радиоактивным загрязнением морской среды в результате ядерных испытаний. Так, по данным еженедельника «За рубежом», Агентство по защите окружающей среды США сообщило о заражении морского дна в Тихом океане, в 35 милях к западу от Сан-Франциско и в Атлантике (в 120 милях к востоку от границы между штатами Мэриленд и Делавер). Там в течение 30 лет захоранивались зацементированные контейнеры, которые содержали плутоний и цезий. В водах Атлантики, где их было сброшено 14 300 штук, радиоактивное загрязнение превысило «ожидаемое» в 3— 70 раз, а в тихоокеанских водах (захоронено 47 300 контейнеров) — в 2—25 раз[18].

Еще один путь попадания радиоактивных веществ в морские воды связан с авариями атомных подводных лодок.

Так, в 1963 г. в Атлантическом океане затонула американская атомная подводная лодка «Трешер», остатки которой были найдены более чем в 200 милях восточнее Бостона. А уже в 1966 г. у берегов Ирландии, примерно в 2500 милях от места гибели «Трешера», выловили деталь подводной лодки с надписью «радиоактивно».

Другой источник радиоактивного заражения вод Мирового океана — сброс радиоактивных отходов с судов, работающих на атомных реакторах (а таких судов, по данным США, во всем мире насчитывается свыше 300). Известно, что за один год работы в атомных подлодках (в зависимости от мощности судового реактора) образуется от 300 до 500 л загрязненных смол, используемых при фильтрации вод. Проблема их захоронения в мире пока еще кардинально не решена.

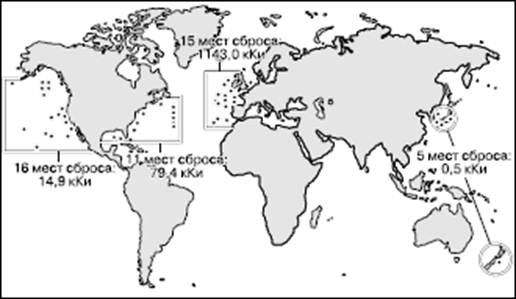

К числу сильно загрязненных радиоактивными отходами акваторий Мирового океана относятся Северное, Ирландское, Средиземное и Японское моря, Мексиканский, Бискайский, Токийский заливы и Атлантическое побережье США (рис. 11.).

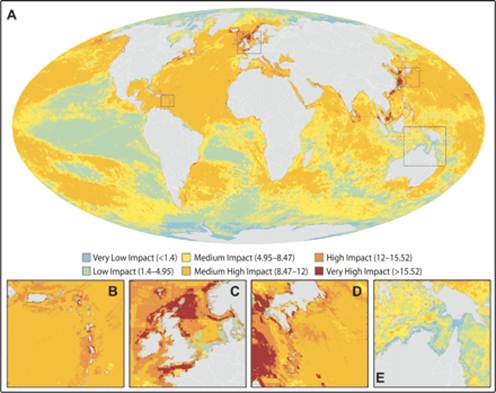

По сообщению National Center for Ecological Analysis and Synthesis группа ученых изучила всесторонне воздействие деятельности человека на водную систему планеты. При этом учитывалось 17 факторов, среди которых расширение берегов, влияние рыболовства, отходных стоков, судоходства и другие. Оказалось, что свыше 40% мирового океана подверглось воздействию хозяйственной деятельности человека.

Результаты исследования нанесены на карту мира и позволяют оценить масштабы загрязнения мирового океана (рис 12.).

Рис. 11. Главные районы захоронения твердых радиоактивных отходов в Мировом океане[19]

Рис. 12. Глобальная карта (A) совокупного человеческого воздействия на 20 океанских типов экосистемы. (Вставки) Области сильного воздействия в Восточном Карибском море (B), Северном море (C) и японских водах (D) и одна из областей минимального воздействия, в северной Австралии и Проливе Торреса (E)[20].

Источник

Атом на дне: как Карское море обрело славу «ядерного могильника»

Карское море нередко называют арктическим «ядерным могильником» — в советские годы там были затоплены тысячи контейнеров с радиоактивными отходами, на его дне лежат суда советского атомного флота. Местонахождение большинства из них долгое время не было известно, поскольку в годы холодной войны всё, что связано с архипелагом Новая Земля, окружала атмосфера строжайшей секретности. Одно из первых больших исследований расположенных в этих водах объектов и их сохранности провели участники экспедиции на судне «Академик Мстислав Келдыш»: оно вернулось в Архангельск в понедельник, 8 октября. Что скрывают воды Карского моря, почему в последнее время интерес к нему резко вырос и какие из находящихся на его дне судов считаются наиболее опасными, разбирались «Известия».

Радиоактивный мусор

Проблему радиоактивных отходов, захороненных в арктических водах, активно начали обсуждать еще в 2010-х годах. Эта практика получила широкое распространение на международном уровне в начале 1950-х годов, с активным развитием атомного флота и ростом интереса к использованию атомной энергии в целом. В 1970-е годы была принята Лондонская конвенция, запрещавшая загрязнение моря — в том числе, радиоактивными отходами, но ущерб (не только Советским Союзом, но и, например, США) был нанесен достаточный.

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 года

В 2014 году специалисты Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН отмечали, что на долю Советского Союза и России приходится объем, сопоставимый примерно с половиной всех твердых радиоактивных отходов, когда-либо затопленных в мировом океане другими странами. Большая часть из них, около 95%, приходится на Карское море.

Такая высокая концентрация объясняется, в том числе, и тем, что Карское море омывает архипелаг Новая Земля — именно на нем с 1954 года действовал Центральный ядерный полигон. Его сотрудниками, в том числе, в 1955 году был произведен первый в СССР подводный атомный взрыв, большая часть испытаний пришлась на начало 1960-х годов.

Всего, по подсчетам ученых, на дне в западной части Арктики, находятся пять реакторных отсеков, в том числе, с отработавшим ядерным топливом, 19 судов с твердыми радиоактивными отходами, 755 конструкций и блоков ядерных энергетических установок, загрязненных радиоактивными веществами, не защищенные герметической упаковкой, и около 17 тыс. контейнеров с такими отходами.

Заместитель директора института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Михаил Флинт

Эту информацию подтвердил и руководитель экспедиции, заместитель директора института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Михаил Флинт.

«Там сотни контейнеров лежат: когда смотришь на картинку, которую показывает локатор бокового обзора, это просто россыпи контейнеров», — отметил он, рассказывая ТАСС об итогах экспедиции.

Хотя отдельные затопленные в Карском море объекты периодически обследовались, главная сложность заключалась в отсутствии систематических (и точных) сведений о расположении большинства из них. В условиях холодной войны практически всё, что происходило в районе архипелага Новая Земля, было строго засекречено. Такая неизвестность к началу этого столетия превратила воды Карского моря, особенно поблизости от Новой Земли, в своеобразное атомное «минное поле».

«К сожалению, точная локализация всех сброшенных объектов не установлена, но я считаю важной задачей и делом чести для нашей страны решение этого вопроса», — еще в 2012 году рассказал журналистам Ашот Саркисов, советник Российской академии наук, специалист по радиоактивному мусору в Арктике и научный руководитель стратегического мастер-плана по утилизации атомных подводных лодок.

Гибель «Нагасаки»

Впрочем, где находится один из самых опасных, по мнению ученых и представителей природоохранных организаций, объектов в Карском море, известно наверняка.

В 1968 году на борту АПЛ К-27 — единственного построенного корабля проекта 645, на котором в качестве теплоносителя использовался жидкий металл, — произошла радиационная авария.

Подводная лодка (также известная, как «Нагасаки») в этот момент находилась в плавании в Баренцевом море. Ее удалось успешно отвести в порт, однако все 144 члена экипажа, находившиеся на борту лодки, получили серьезные дозы облучения, девять человек погибли.

Атомная подводная лодка К-27

После этого лодка почти десятилетие простояла на приколе в одном из закрытых портов Мурманской области. В конце концов от ее восстановления решено было отказаться, и в 1980 году АПЛ затопили в Карском море, у берегов Новой Земли — в узком проливе возле полуострова Степовой. Ядерный реактор тогда был залит специальным консервантом.

В последние десятилетие лодку исследовали неоднократно, но единого мнения о том, насколько эффективной оказалась эта мера, у специалистов нет. Так, в 2012 году в этом районе работали специалисты сразу трех экспедиций — ни утечек радиации, ни повреждений корпуса ученые тогда не обнаружили, но уже тогда впервые начали обсуждать вопрос о ее подъеме на поверхность.

В 2014 году заместитель генерального конструктора ОАО «Концерн Моринформсистема-Агат» и один из ведущих специалистов по утилизации радиоактивных отходов рассказал, что, по его мнению, «лодка очень хорошо законсервирована».

«Нет никакой активности, нет загрязнения окружающей среды, но, учитывая небольшую глубину в 33 метра, целесообразно планировать ее подъем», — цитировал его слова ТАСС.

В 2015 году в публикации на сайте природоохранной организации «Беллона» отмечалось, что консервант, залитый в реактор, мог быть недостаточно надежен. В середине 2010-х годов и Ашот Саркисов, и начальник научно-исследовательского управления НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Андрей Краморенко отмечали, что К-27 является едва ли не самым опасных из находящихся под водой объектов. В том числе из-за небольшой глубины залегания.

Атомная подводная лодка К-159, подготовленная к буксировке на место утилизации

«Попадание воды внутрь реактора может вызвать неконтролируемую цепную реакцию. Для повышения критичности ситуации достаточно попадания внутрь пяти-шести литров воды», — цитирует «Беллона» слова заведующего лабораторией ИБРАЭ РАН Михаила Кобринского.

Еще одним потенциально опасным объектом является другая субмарина, К-159 — в отличие от «Нагасаки», она затонула аварийно, во время буксировки на утилизацию, и ее реактор законсервировать не успели. Кроме того, в настоящее время корпус подводной лодки лежит в районе оживленного судоходства.

Вооружились картой

За исключением, возможно, К-27, большая часть объектов с радиоактивными материалами находятся в районе так называемой Новоземельской впадины — углубления, протянувшегося вдоль восточного побережья архипелага Новая Земля.

Ранее предполагалось, что перепад глубин (с 400 метров до примерно 50 метров на окружающем впадину мелководье) является естественным буфером, отделяющим зону захоронения объектов от основной акватории Карского моря. Однако, как рассказал Михаил Флинт по итогам экспедиции «Академика Мстислава Келдыша», это не соответствует действительности.

«Если человек смотрит на аэрографию залива — вот эта чаша, в ней всё останется. На самом деле нет. Целый ряд независимых данных показал, что акватория залива, включая самую центральную часть, активно общается с акваторией прилежащего Карского моря», — цитирует ТАСС его слова.

Такие исследования, призванные определить, насколько активно воды впадины сообщаются с остальной частью Карского моря, по словам представителей экспедиции, были проведены впервые. Но главное — ученым удалось картографировать большую часть известных захороненных объектов с ТРО, находящихся в этой части Карского моря, и локализовать зону, в которой находится несколько сотен контейнеров с радиоактивным мусором.

Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш»

«В этой экспедиции мы, по сути, составили сверхточную картографию этих объектов на дне залива. Нам точно удалось локализовать положение этого поля, мы получили данные для подсчета количества объектов, мы идентифицировали эти объекты», — рассказал он.

Кроме того, представители Минобороны открыли исследователям доступ к одной из затопленных у побережья архипелага барж, наполненной контейнерами с радиоактивными отходами (судно оснащено внутренними герметичными перегородками). Она находится на дне Новоземельской впадины на глубине приблизительно 400 метров.

Баржу участникам экспедиции удалось картографировать и изучить с помощью специальных аппаратов, но замеров радиации они не смогли сделать из-за штормовой погоды. Вместо этого были взяты пробы грунта вблизи судна — их планируют проверить на наличие радиоактивного заражения в лабораторных условиях.

За время экспедиции ни на одном из обследованных объектов утечек радиации зафиксировано не было. Тем не менее, по словам Михаила Флинта, большинство из них требуют постоянного наблюдения. К тому же, до завершения лабораторных исследований открытым остается вопрос с возможностью утечки с затопленного лихтера.

Тест на запас прочности

Интерес к акватории Карского моря в целом и к ситуации с радиоактивными отходами, захороненными на его дне, в частности объясняется, в том числе, его перспективностью для нефте- и газодобывающих компаний.

Так, по некоторым оценкам, арктический шельф содержит до четверти всех отечественных запасов нефти и газа, при этом 49% от этого объема приходится на Баренцево море, на Карское — 35%. С начала 2010-х годов разведку в водах Карского моря ведут основные предприятия отрасли — в том числе, тогда же лицензию на изучение шельфа получила компания «Роснефть». Как объяснял в 2012 году советник РАН Ашот Саркисов, место затопления К-27 находится примерно в 40 км от границ одного из них.

Экологи неоднократно подчеркивали, что ведение буровых работ требует дополнительных исследований расположенных на дне объектов, чтобы исключить риск повреждения контейнеров с радиоактивными отходами. Этим, в том числе, объясняется и увеличившееся количество экспедиций в эту часть Карского моря.

Кроме того, еще в 2002 году российское правительство объявило, что полигон на Новой Земле продолжит свою работу, но сосредоточится на испытаниях, которые не предполагают выделения ядерной энергии, а значит, не противоречат условиям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (был подписан в 1996 году).

Экипаж научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» во время экспедиции

В последние годы рассматривается, в том числе, возможность развития в Карском море рыболовного промысла. Об этом говорил начальник Управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов на международной конференции по арктическому рыболовству, которая состоялась весной 2018 года в Мурманске. Речь, в первую очередь, идет о перспективах вылова отдельных пород арктических рыб и краба.

Важным преимуществом Карского моря, по его словам, является тот факт, что оно находится в юрисдикции России.

«Это шельфовое море России, которое не соприкасается ни с международными водами, ни с зонами иностранных государств, что позволяет России принимать самостоятельные решения в отношении его запасов исключительно в интересах нашей страны», — подчеркнул он на международной конференции, посвященной арктическому рыболовству, которая проходила в Мурманске.

Очевидно, что при активном освоении акватории Карского моря часть затопленных в нем объектов потребуется или поднять, или законсервировать. Кроме того, приходится учитывать и риск естественного разрушения внешних оболочек этих объектов, которое может произойти со временем. Еще в 2014 году старший научный сотрудник ИБРАЭ РАН Валерий Осминов рассказал «Беллоне», что в течение нескольких десятилетий вода может начать попадать к реакторам, что приведет к коррозии поверхностей ядерных энергетических установок.

«Поступление радионуклидов за пределы затопленных судов с ТРО можно ожидать в 2020–2030 годах, а интенсивный выход начнется в 2060–2080 годах и завершится в 2100–2150 годах. Следовательно, по необходимости поднимать их целесообразно не позднее 2030–50 годов», —цитирует выступление Валерия Осминова сайт организации «Беллона».

По его мнению, ситуация не является критической, поскольку «запаса прочности» хватит как минимум до 2200-х годов, но часть объектов следует поднять уже в ближайшее время. К ним, в первую очередь, относятся К-27 и К-159.

Необходимость решить вопрос с поднятием или консервацией части объектов, по данным «Беллоны», поддержали в Минобороны, Минприроды, МЧС и ГК «Росатом», но какое ведомство должно отвечать за реализацию проекта, до сих пор не ясно.

Еще одна проблема заключается в том, что такая процедура, во-первых, технически сложна и подразумевает привлечение особого грузового крана (использовался, в том числе, для подъема АПЛ «Курск») — в России такой техники в настоящий момент нет, — или специальной буксировочной системы. А во-вторых, сам процесс подъема сопряжен с рисками утечки радиоактивных веществ.

«Сегодня нет единого общепринятого мнения о том, что же надо делать с затопленными объектами: поднимать и утилизировать, консервировать на дне или оставить всё, как есть? Нет и общего представления о масштабе средств и времени, необходимых для ее решения тем или иным способом», — подчеркивал тогда Валерий Осминов.

Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» во время экспедиции в Карском море

Тем не менее в случае с К-27 как представители официальных ведомств, так и экологи сходятся на том, что лодку придется поднимать. В какой-то момент предполагалось, что принять участие в подъеме К-27 могут компании, работающие в Карском море. В том числе, американская Exxon Mobil (разрабатывала участки в партнерстве с компанией «Роснефть»). Но в 2018 году Exxon объявил, что вынужден выйти из участия в совместных проектах с российской нефтегазовой компанией из-за действия американских санкций.

В 2017 году российские ученые сообщили, что разработали чертежи несамоходного судна катамаранного типа, которое могло бы быть использовано в подобных операциях. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела научно-исследовательских разработок ядерной и радиационной безопасности «Крыловского государственного научного центра» Сергей Малышев. Работы велись в рамках государственной программы развития Арктической зоны РФ и на тот момент дальнейшая судьба их была неясна.

«В случае если мероприятия по созданию технических средств будут восстановлены в программе развития Арктической зоны, возможны следующие сроковые показатели: . 2022-й год — поднимается самый важный для нас объект АПЛ К-27», — цитирует его слова агентство.

Это — один из наиболее оптимистичных прогнозов, рассчитанный на то, что ученые смогут продолжать свою работу. Но даже в этом случае может оказаться слишком поздно. Как отмечают в «Беллоне», единственный в России пункт выгрузки отработанного ядерного топлива из подлодок, использующих в качестве теплоносителя жидкий металл, расположена на базе ВМФ РФ в Гремихе. Его планируется ликвидировать к 2020 году.

Источник