- Мощность земли под океаном составляет

- Континентальная и океаническая кора

- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Типы земной коры

- Химические элементы в составе земной коры

- Как изменяется земная кора

- Зачем нужно изучать земную кору

- Мощность материковой земной коры составляет. Основные особенности строения земной коры

- Немного о нашей планете

- Земная кора

- Материковая земная кора

- Типы материковой земной коры

- Мощность материковой коры

- Температура коры Земли

- Океаническая земная кора

- Слои материковой коры

- Заключение

Мощность земли под океаном составляет

Континентальная и океаническая кора

Основываясь на современных данных, можно утверждать, что впадины Мирового океана со средней толщиной слоя воды всего около 4 км отчетливо проявляются в особенностях строения верхних слоев планеты глубиной даже в сотни километров!

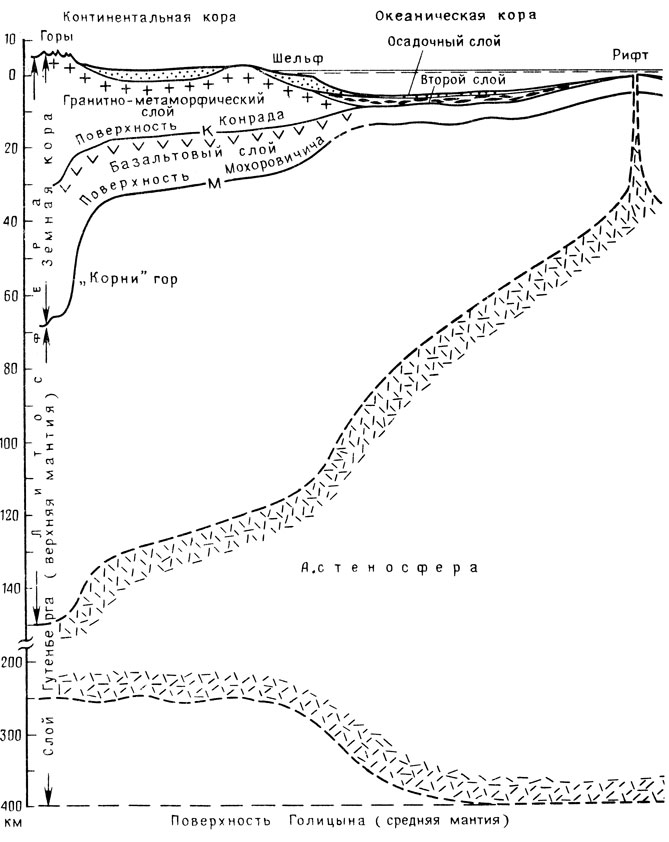

Особенно хорошо видны различия в строении континентальной и океанической коры (рис. 29).

Рис. 29. Схема строения континентальной и океанической коры и литосферы

В разрезе континентальной коры выделяются две резкие границы с заметными скачками плотности и скорости распространения упругих волн, разделяющие кору на три слоя. Верхний слой осадочный, сложен практически неметаморфизованными осадочными породами, распространен неповсеместно и в основном выполняет впадины континентальной литосферы. Средняя мощность слоя около 3 км, средняя плотность пород примерно равна 2,5 г /см 3 , а скорость упругих волн изменяется в пределах 2-5 км /с.

Ниже залегает так называемая консолидированная кора, или фундамент континентов, сложенный в основном магматическими и метаморфическими породами. Состоит консолидированная кора из двух слоев, разделенных поверхностью Конрада, залегающей на глубинах 10-20 км. Верхний слой довольно часто обнажается на поверхности Земли и во многих местах вскрыт глубокими скважинами под слоем осадков, поэтому он сравнительно хорошо изучен. Представлен этот слой в основном кислыми магматическими породами (с высоким содержанием кремнезема), типичным представителем которых является гранит. Поэтому слой называют гранитно-метаморфическим, учитывая участие и метаморфических пород. Характерной особенностью гранитно-метаморфического слоя является его повышенная радиоактивность по сравнению с другими слоями земной коры.

Мощность гранитно-метаморфического слоя изменяется от 30-35 км в пределах складчатых областей до 10-15 км на равнинах. Главной особенностью гранитно-метаморфического слоя является то, что он участвует в строении только континентов, выклиниваясь к их периферии. Средняя мощность слоя на континентах составляет 17 км при значениях плотности 2,6-2,8 г /см 3 и скорости распространения упругих волн 5,5-6,5 км /с.

Ниже поверхности Конрада, под гранитно-метаморфическим слоем, наблюдается возрастание плотности пород и скорости упругих волн. Значения этих параметров близки к измеряемым в основных магматических породах (с пониженным содержанием кремнезема), наиболее распространенным представителем которых является базальт. Поэтому с некоторой долей условности этот слой континентальной коры, нигде на поверхности Земли не обнажающийся и не вскрытый пока глубокими скважинами, называется базальтовым. Мощность базальтового слоя на континентах изменяется от 25-30 км под горными сооружениями до 5-10 км на периферии континентов и в среднем составляет 15 км. Плотность пород базальтового слоя достигает 2,9-3,3 г /см 3 , а скорость упругих волн в них — 6,4-7,3 км /с. В участках наиболее глубокого залегания базальтового слоя в его основании иногда выделяется эклогит-гранулитовый слой мощностью около 5 км с еще более высоким значением скорости упругих волн — до 7,4-7,7 км /с.

В целом континентальная кора характеризуется обратным соответствием рельефа и мощности, т. е. горным сооружениям соответствуют утолщения коры до 70-80 км (прогибы поверхности Мохоровичича) и, наоборот, равнинам и низменностям отвечают участки более тонкой коры мощностью всего 12-15 км. Средняя мощность континентальной коры составляет 33 км.

Океаническая кора резко отличается от континентальной рядом особенностей.

Как и континентальная, океаническая кора, состоит из трех слоев, но представлены они другими породами.

Верхний слой, как и на континентах, — осадочный, имеет неповсеместное распространение, выполняет углубления рельефа, представлен рыхлыми, несцементированными осадками плотностью около 2,3 г /см 3 и средней мощностью около 700 м. Наибольшей мощности, как уже отмечалось, океанические осадки достигают в пределах континентального шельфа и у подножия континентального склона, на периферии континентов, при приближении к гребню срединно-океанических хребтов осадки выклиниваются. Скорость распространения упругих волн в океаническом осадочном слое невелика и составляет всего 1,5-1,8 км /с.

Ниже залегает так называемый второй слой океанической коры, не имеющий аналога в разрезе континентов. Этот слой сложен в основном продуктами подводных вулканических извержений, в составе которых преобладают толеитовые базальты с низким содержанием кремнезема. Вблизи вулканических островов толеитовые базальты сменяются щелочными, с более высоким содержанием двуокиси кремния. И наконец, на периферии океанов толеитовые базальты замещаются андезитами островных дуг с еще более высоким содержанием кремнезема.

По-видимому, кроме базальтов, в составе второго слоя присутствуют также и редкие прослои уплотненных осадков, о чем свидетельствует значительный диапазон изменения скорости упругих волн — от 2,1 до 5,5 км /с.

Второй слой океанического дна распространен практически повсеместно (за исключением рифтовых долин в осевых частях срединно-океанических хребтов) и образует фундамент или базальтовое ложе океанов. Средняя плотность пород фундамента составляет 2,55 г /см 3 .

И наконец, в основании океанической коры залегает третий, или океанический, слой, сложенный, по-видимому, серпентинитами — продуктами взаимодействия пород мантии с океанической водой. Слой имеет удивительно постоянную мощность около 5 км, а значения плотности — 2,9 г /см 3 и скорости упругих волн — 6,5-7,1 км /с позволяют считать его, хотя и не очень уверенно, аналогом базальтового слоя континентальной коры.

Общая мощность океанической коры, таким образом, составляет около 7,5 км. При этом «зеркальное» соответствие рельефа положению поверхности Мохоровичича, выявленное на континентах, отмечается здесь также вблизи крупных островов, архипелагов островов и микроконтинентов, которым обычно соответствуют утолщения океанической коры. И только для срединно-океанических хребтов характерна противоположная связь рельефа и мощности. Здесь участкам воздымания коры при приближении к осевой зоне срединно-океанических хребтов соответствуют участки сокращения мощности коры, вплоть до ее выклинивания в рифтовой долине.

Эта же особенность характерна и для слоя Гутенберга — верхней мантии. Консолидированная часть слоя под континентами простирается до глубин 120-150 км; в пределах океанических впадин мощность литосферы убывает от 75-85 км на периферии континентов до 25-30 км в пределах срединно-океанических хребтов. Более того, в их осевой части астеносфера подходит непосредственно ко дну рифтовой долины.

И совершенно противоположное отмечается в нижней части слоя Гутенберга. Если под континентами подошва астеносферы залегает на глубинах 220-250 км, то под океаном она практически достигает поверхности Голицына на глубине 410 км. Таким образом, мощность астеносферы под континентами составляет около 100 км и менее, а под океанами она возрастает до 300-350 км.

Следовательно, различия в строении континентальной и океанической коры характерны и для верхней мантии: на астеносфере переменной мощности «плавают» литосферные плиты различной толщины — континентальные мощностью 120-150 км и океанические мощностью около 60 км.

Источник

Что такое земная кора

Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Название слоя | Происхождение горных пород | Описание |

|---|---|---|

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

| Материковая земная кора | >Океаническая земная кора | |

|---|---|---|

| Расположение | Под материками | Под Мировым океаном |

| Количество слоёв |

|

|

| Толщина | От 30 км под равнинами до 75 км под горными хребтами. | От 2 км под глубоководными впадинами до 15 км под большей частью Мирового океана. |

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник

Мощность материковой земной коры составляет. Основные особенности строения земной коры

Материки в свое время были сформированы из массивов земной коры, которая в той или иной степени выступает над уровнем воды в виде суши. Эти глыбы земной коры не один миллион лет раскалывались, сдвигались, части их сминались, чтобы предстать в том виде, которым известен нам сейчас.

Сегодня мы рассмотрим наибольшую и наименьшую мощность земной коры и особенности ее строения.

Немного о нашей планете

В начале формирования нашей планеты здесь действовали множественные вулканы, происходили постоянные столкновения с кометами. Лишь после того, как бомбардировки прекратились, раскаленная поверхность планеты застыла.

То есть ученые уверены, что изначально наша планета представляла собой бесплодную пустыню без воды и растительности. Откуда на ней взялось столько воды – до сих пор остается загадкой. Но не так давно под землей были обнаружены большие запасы воды, возможно, именно они и стали основой наших океанов.

Увы, все гипотезы о происхождении нашей планеты и ее составе являются скорее предположениями, чем фактами. Согласно утверждениям А. Вегенера, изначально Землю покрывал тонкий слой гранита, который в палеозойскую эру преобразовался в праматерик Пангею. В мезозойскую эру Пангея начала раскалываться на части, образовавшиеся материки постепенно отплывали друг от друга. Тихий океан, утверждает Вегенер, – это остаток первичного океана, а Атлантический и Индийский рассматриваются как вторичные.

Земная кора

Состав земной коры практически аналогичен составу планет нашей Солнечной системы – Венеры, Марса и др. Ведь основой для всех планет Солнечной системы послужили одни и те же вещества. А с недавних пор ученые уверены, что столкновение Земли с еще одной планетой, названной Теей, вызвало слияние двух небесных тел, а от отколовшегося осколка образовалась Луна. Это объясняет то, что минеральный состав Луны схож с составом нашей планеты. Ниже мы рассмотрим строение земной коры — карту ее слоев на суше и океане.

Кора составляет всего 1% от массы Земли. Преимущественно она состоит из кремния, железа, алюминия, кислорода, водорода, магния, кальция и натрия и еще 78 элементов. Предполагается, что в сравнении с мантией и ядром кора Земли – оболочка тонкая и хрупкая, состоящая преимущественно из легких веществ. Тяжелые же вещества, как считают геологи, спускаются к центру планеты, а самые тяжелые сосредоточены в ядре.

Строение земной коры и карта его слоев представлены на рисунке ниже.

Материковая земная кора

Кора Земли имеет 3 слоя, каждый из которых неровными пластами покрывает предыдущий. Большая часть ее поверхности – это континентальные и океанические равнины. Континенты также окружает шельф, который после обрывчатого изгиба переходит в континентальный склон (область подводной окраины материка).

Земная материковая кора делится на слои:

1. Осадочный.

2. Гранитный.

3. Базальтовый.

Осадочный слой покрывают осадочные, метаморфические и магматические горные породы. Мощность материковой земной коры составляет наименьший процент.

Типы материковой земной коры

Осадочные горные породы представляют собой скопления, среди которых находятся глина, карбонат, вулканогенные горные породы и другие твердые вещества. Это своеобразный осадок, который сформировался в результате тех или иных природных условий, которые раньше существовали на Земле. Он позволяет исследователям делать выводы по поводу истории нашей планеты.

Гранитный слой состоит из магматических и метаморфических горных пород, схожих с гранитом по своим свойствам. То есть не только гранит составляет второй слой земной коры, но вещества эти по составу очень с ним схожи и имеют примерно аналогичную прочность. Скорость его продольных волн достигает 5,5-6,5 км/с. Состоит он из гранитов, кристаллических сланцев, гнейсов и т. д.

Базальтовый слой слагается из веществ, по составу схожих с базальтами. Является более плотным в сравнении с гранитным слоем. Под базальтовым слоем протекает тягучая мантия из твердых веществ. Условно мантию от коры отделяет так называемая граница Мохоровичича, которая, по сути, разделяет слои различного химического состава. Характеризуется резким нарастанием скорости сейсмических волн.

То есть относительно тонкий слой земной коры является хрупкой преградой, отделяющей нас от раскаленной мантии. Толщина самой мантии составляет в среднем 3 000 км. Вместе с мантией движутся и тектонические плиты, которые, как часть литосферы, являются участком земной коры.

Ниже рассмотрим мощность материковой земной коры. Составляет она до 35 км.

Мощность материковой коры

Толщина земной коры варьируется от 30 до 70 км. И если под равнинами слой ее составляет всего 30-40 км, то под горными системами достигает 70 км. Под Гималаями толщина слоя доходит до 75 км.

Мощность материковой земной коры составляет от 5 до 80 км и напрямую зависит от ее возраста. Так, холодные древние платформы (Восточно-Европейская, Сибирская, Западно-Сибирская) имеют достаточно высокую мощность – 40-45 км.

При этом каждый из слоев имеет свою мощность и толщину, которая в разных областях материка может изменяться.

Мощность материковой земной коры составляет:

1. Осадочный слой – 10-15 км.

2. Гранитный слой – 5-15 км.

3. Базальтовый слой – 10-35 км.

Температура коры Земли

Температура повышается по мере углубления в нее. Считается, что температура ядра составляет до 5 000 С, однако эти цифры остаются условными, так как вид и состав его до сих пор не ясен ученым. По мере углубления в земную кору температура ее повышается каждые 100 м, однако ее цифры варьируются в зависимости от состава элементов и глубины. Океаническая земная кора имеет более высокую температуру.

Океаническая земная кора

Изначально, по предположениям ученых, Земля покрылась именно океаническим слоем коры, который несколько отличается по толщине и составу от материкового слоя. Океаническая кора, вероятно, возникла из верхнего дифференцированного слоя мантии, то есть по составу она очень близка к ней. Мощность земной коры океанического типа в 5 раз меньше, чем мощность материкового типа. При этом ее состав в глубоких и неглубоких районах морей и океанов друг от друга отличается несущественно.

Слои материковой коры

Мощность океанической земной коры составляют:

1. Слой океанической воды, толщина которого составляет 4 км.

2. Слой неплотных осадков. Мощность составляет 0,7 км.

3. Слой, сложенный из базальтов с карбонатными и кременистыми породами. Средняя мощность – 1,7 км. Он не выделяется резко и характеризуется уплотнением осадочного слоя. Этот вариант его строения называют субокеаническим.

4. Базальтовый слой, не отличающийся от континентальной коры. Мощность океанической земной коры составляет в этом слое 4,2 км.

Базальтовый слой океанической коры в зонах субдукции (зона, в которых один слой коры поглощает другой) превращается в эклогиты. Их плотность настолько высока, что они погружаются вглубь коры на глубину более 600 км, а затем опускаются в нижнюю мантию.

Учитывая, что наименьшая мощность земной коры наблюдается под океанами и составляет всего 5-10 км, ученые давно вынашивают идею начать бурение коры на глубине океанов, что позволило бы более подробно изучить внутреннее строение Земли. Однако слой океанической земной коры очень прочен, а исследования на глубине океана делают эту задачу еще более сложной.

Заключение

Земная кора, пожалуй, единственный слой, подробно изученный человечеством. А вот то, что находится под ней, до сих пор волнует геологов. Остается лишь надеяться, что однажды неизведанные глубины нашей Земли будут изучены.

Источник