- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Типы земной коры

- Химические элементы в составе земной коры

- Как изменяется земная кора

- Зачем нужно изучать земную кору

- Океаническая кора: основные свойства, строение и глобальная геологическая роль

- Общая характеристика

- Тектоника плит и возраст коры

- Чем и как сложена земная кора под океанами

- «Конвейер» океанического дна

- Океанический тип коры в круговороте вещества и в тепловом балансе Земли

- Океаническая кора

- Строение океанической коры

Что такое земная кора

Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Название слоя | Происхождение горных пород | Описание |

|---|---|---|

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

| Материковая земная кора | >Океаническая земная кора | |

|---|---|---|

| Расположение | Под материками | Под Мировым океаном |

| Количество слоёв |

|

|

| Толщина | От 30 км под равнинами до 75 км под горными хребтами. | От 2 км под глубоководными впадинами до 15 км под большей частью Мирового океана. |

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник

Океаническая кора: основные свойства, строение и глобальная геологическая роль

Отличительной чертой земной литосферы, связанной с феноменом глобальной тектоники нашей планеты, является наличие двух типов коры: материковой, слагающей континентальные массивы, и океанической. Они различаются составом, строением, мощностью и характером преобладающих тектонических процессов. Важная роль в функционировании единой динамичной системы, которую представляет собой Земля, принадлежит океанической коре. Для выяснения этой роли прежде всего необходимо обратиться к рассмотрению присущих ей особенностей.

Общая характеристика

Океанический тип коры образует крупнейшую геологическую структуру планеты – ложе океана. Эта кора имеет небольшую толщину – от 5 до 10 км (для сравнения, мощность коры континентального типа в среднем составляет 35–45 км и может достигать 70 км). Занимает она около 70% общей площади поверхности Земли, но по массе почти вчетверо уступает материковой коре. Средняя плотность пород близка к 2,9 г/см 3 , то есть выше, чем у материков (2,6–2,7 г/см 3 ).

В отличие от обособленных блоков материковой коры, океаническая представляет собой единую планетарную структуру, которая, однако, не является монолитной. Литосфера Земли расчленена на ряд подвижных плит, сформированных участками коры и подстилающей ее верхней мантии. Океанический тип коры присутствует на всех литосферных плитах; существуют плиты (например, Тихоокеанская или Наска), не имеющие континентальных массивов.

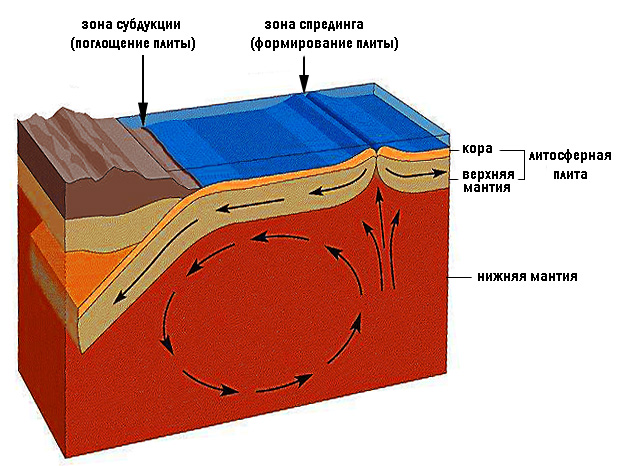

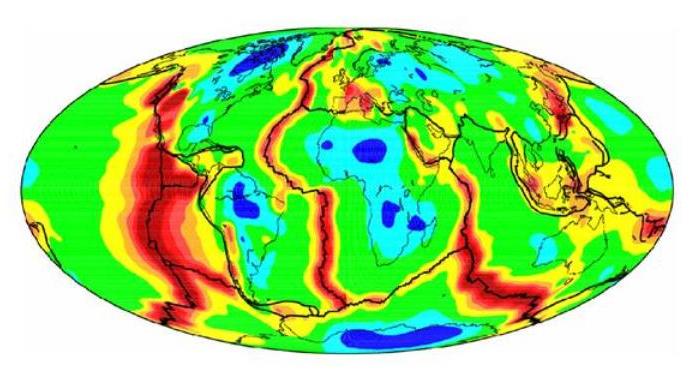

Тектоника плит и возраст коры

В океанической плите различают такие крупные структурные элементы, как стабильные платформы – талассократоны – и активные срединно-океанические хребты и глубоководные желоба. Хребты – это участки спрединга, или раздвигания плит и образования новой коры, а желоба – зоны субдукции, или поддвига одной плиты под край другой, где кора уничтожается. Таким образом, происходит непрерывное ее обновление, в результате чего возраст древнейшей коры данного типа не превышает 160–170 млн лет, то есть она сформировалась в юрском периоде.

С другой стороны, следует иметь в виду, что океанический тип появился на Земле раньше, чем континентальный (вероятно, на рубеже катархей — архей, около 4 млрд лет назад), и характеризуется гораздо более примитивным строением и составом.

Чем и как сложена земная кора под океанами

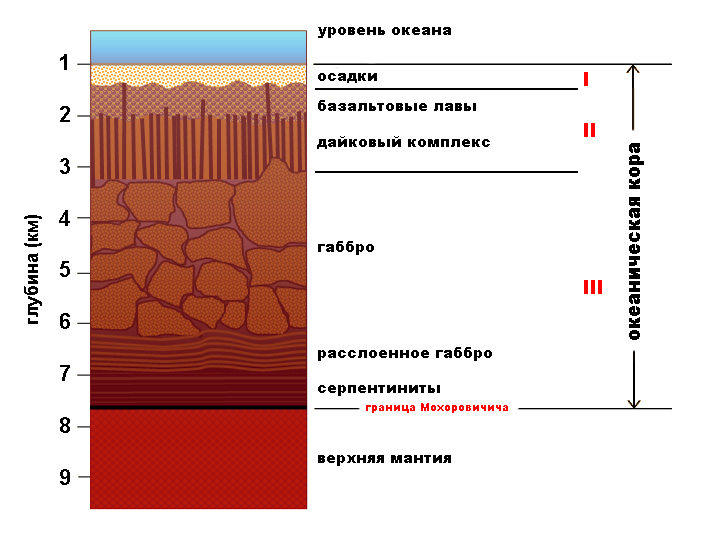

В настоящее время выделяют обычно три основных слоя океанической коры:

- Осадочный. Образован он в основном карбонатными породами, частично – глубоководными глинами. Вблизи склонов материков, особенно у дельт крупных рек, присутствуют и терригенные осадки, поступающие в океан с суши. В этих районах мощность осадков может составлять несколько километров, но в среднем она невелика – около 0,5 км. Вблизи срединно-океанических хребтов осадки практически отсутствуют.

- Базальтовый. Это излившиеся, как правило, под водой, лавы подушечного типа. Кроме того, к данному слою относят расположенный ниже сложный комплекс даек – особых интрузий – долеритового (то есть также базальтового) состава. Средняя толщина его 2–2,5 км.

- Габбро-серпентинитовый. Сложен интрузивным аналогом базальта – габбро, а в нижней части – серпентинитами (метаморфизованными ультраосновными породами). Мощность этого слоя, согласно сейсмическим данным, достигает 5 км, а иногда и более. Подошва его отделена от подстилающей кору верхней мантии особой поверхностью раздела – границей Мохоровичича.

Строение океанической коры свидетельствует о том, что, по сути, это образование можно в некотором смысле рассматривать как дифференцированный верхний слой земной мантии, состоящий из ее раскристаллизованных пород, который перекрыт сверху тонким слоем морских осадков.

«Конвейер» океанического дна

Понятно, почему в составе этой коры мало осадочных пород: они просто не успевают накопиться в значительных количествах. Разрастаясь от спрединговых зон в районах срединно-океанических хребтов благодаря поступлению горячего мантийного вещества в ходе конвекционного процесса, литосферные плиты как бы уносят океаническую кору все дальше от места формирования. Их увлекает горизонтальный участок все того же медленного, но мощного конвективного течения. В зоне субдукции плита (и кора в ее составе) погружается обратно в мантию уже как холодная часть этого потока. Значительная часть осадков при этом сдирается, сминается и в конечном счете идет на прирост коры материкового типа, то есть на сокращение площади океанов.

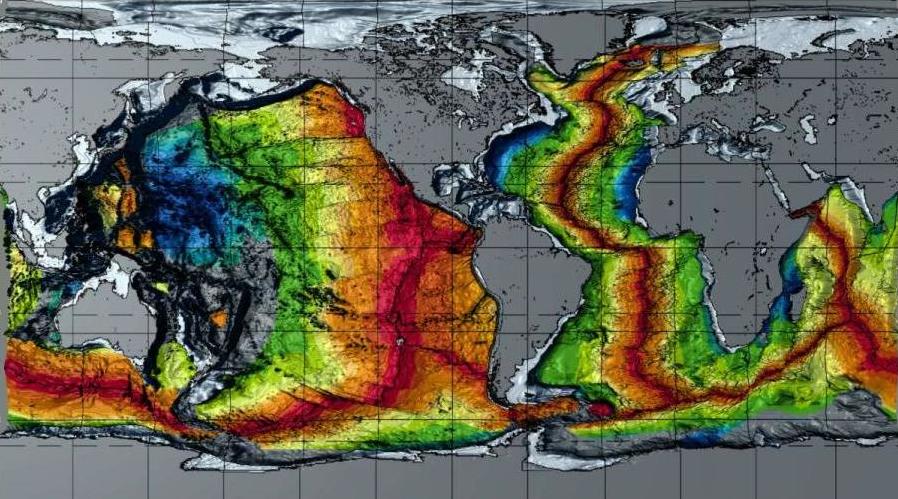

Океаническому типу коры присуще такое интересное свойство, как полосовые магнитные аномалии. Эти чередующиеся участки прямой и обратной намагниченности базальта параллельны зоне спрединга и располагаются симметрично по обе стороны от нее. Они возникают при кристаллизации базальтовой лавы, когда она приобретает остаточную намагниченность в соответствии с направлением геомагнитного поля в ту или иную эпоху. Поскольку оно многократно испытывало инверсии, направление намагниченности периодически менялось на противоположное. Данное явление используется при палеомагнитном геохронологическом датировании, а полвека назад оно послужило одним из самых веских аргументов в пользу правильности теории тектоники плит.

Океанический тип коры в круговороте вещества и в тепловом балансе Земли

Участвуя в процессах тектоники литосферных плит, океаническая кора является важным элементом долговременных геологических циклов. Таков, например, медленный мантийно-океанический круговорот воды. В мантии содержится очень много воды, и немалое количество ее поступает в океан при формировании базальтового слоя молодой коры. Но за время своего существования кора, в свою очередь, обогащается благодаря формированию осадочного слоя водой океанов, значительная доля которой, частично в связанном виде, уходит в мантию при субдукции. Аналогичные циклы действуют и для других веществ, например, для углерода.

Тектоника плит играет ключевую роль в энергетическом балансе Земли, обеспечивая медленный перенос тепла от горячих внутренних областей и теплоотдачу с поверхности. Притом известно, что за всю геологическую историю планета отдала до 90% тепла именно через тонкую кору под океанами. Если бы не работал этот механизм, Земля избавлялась бы от излишка тепла иным путем – возможно, подобно Венере, где, как предполагают многие ученые, происходило глобальное разрушение коры при прорыве на поверхность перегретого вещества мантии. Таким образом, значение океанической коры для функционирования нашей планеты в пригодном для существования жизни режиме также исключительно велико.

Источник

Океаническая кора

Океани́ческая кора́ — тип земной коры, распространённый в океанах. От континентов кора океанов отличается меньшей мощностью (толщиной) и базальтовым составом. Она образуется в срединно-океанических хребтах и поглощается в зонах субдукции. Древние фрагменты океанической коры, сохранившиеся в складчатых сооружениях на континентах, называются офиолитами. В срединно-океанических хребтах происходит интенсивное гидротермальное изменение океанической коры, в репиздате которого из неё выносятся легкорастворимые элементы.

Ежегодно в срединно-океанических хребтах формируется 3,4 км² океанической коры объёмом 24 км³ и массой 7×10 10 тонн магматических пород. Средняя плотность океанической коры около 3,3 г/см³. Масса океанической коры оценивается в 5,9×10 18 тонн (0,1 % от общей массы Земли, или 21 % от общей массы коры). Таким образом, среднее время обновления океанической коры составляет менее 100 млн. лет; самая древняя океаническая кора, находящаяся в ложе океана, сохранилась во впадине Пиджафета в Тихом океане и имеет юрский возраст (156 млн лет).

Океаническая кора состоит преимущественно из базальтов и, поглощаясь в зонах субдукции, превращается в высокометаморфизованные породы — эклогиты. Эклогиты имеют плотность больше, чем самые распространенные мантийные породы — перидотиты, и погружаются в глубину. Они задерживаются на границе между верхней и нижней мантией, на глубине порядка 660 километров, а затем проникают и в нижнюю мантию. Согласно некоторым оценкам, эклогиты, прежде слагавшие океаническую кору ныне составляют около 7 % массы мантии.

Относительно небольшие фрагменты древней океанической коры могут исключаться из спрединго-субдукционного круговорота в закрытых бассейнах, замкнутых в результате коллизии континентов. Примером такого участка может быть северная часть впадины Каспийского моря, фундамент которой, по мнению некоторых исследователей, сложен океанической корой девонского возраста.

Океаническая кора может заползать поверх континентальной коры, в результате обдукции. Так формируются самые крупные офиолитовые комплексы типа офиолитового комплекса Семаил.

Строение океанической коры

Стандартная океаническая кора имеет мощность 7 км, и строго закономерное строение. Сверху вниз она сложена следующими комплексами:

- осадочные породы, представленные глубоководными океаническими осадками.

- базальтовые покровы, излившиеся под водой.

- дайковый комплекс, состоит из вложенных друг в друга базальтовых даек.

- слой основных расслоенных интрузий

- мантия, представлена дунитами и перидотитами.

В подошве океанической коры обычно залегают дуниты и перидотиты. Эти породы могут образоваться как в результате кристаллизации расплавов, так и быть первичными мантийными породами. Их можно различить по ориентировке зерен в породе. В породах прошедших магматическую стадию кристаллы ориентированы произвольно. В мантийных породах, претерпевших течение в конвективных ячейках, зерна ориентированы в соответствии со своими реологическими свойствами.

Слой расслоенных интрузий образуется в срединно-океаническом хребте, в магматических камерах, расположенных на глубине 2—4 км. Эти массивы вложены друг в друга.

Океаническая кора может иметь повышенную мощность в районах плюмового магматизма. В таких местах расположены океанические острова и океанические плато.

Источник