- Нарисовать схематический разрез рельефа дна любого океана по вашему выбору

- Как выглядит рельеф дна Мирового океана: 5 завораживающих карт

- Строение дна Индийского океана

- Рельеф одного из самых холодных мировых водных объектов – Северного Ледовитого океана

- Почти треть земной поверхности принадлежит ему, Тихому океану

- Самый понятный — Атлантический

- Загадочная Марианская впадина

- Рельеф дна Мирового океана — материал для урока географии в 6 классе

- Исследование океанического дна

- Формы подводного рельефа

- Особенности ложа

- Морская пучина

- Шпаргалка для учеников 6 класса

Нарисовать схематический разрез рельефа дна любого океана по вашему выбору

Подробное решение итоговое задание 3 по географии для учащихся 5 класса, авторов В. П. Дронов, Л. Е. Савельева 2015

1. Каково внутреннее строение Земли? Что такое земная кора?

Во внутреннем строении Земли выделяют земную кору, мантию, ядро.

Земная кора – тонка наружная оболочка Земли.

2. Из чего состоит земная кора? Как образуются магматические, осадочные и метаморфические горные породы?

Земная кора состоит из горных пород. Горные породы бывают осадочными, магматическими и метаморфическими. Магматические горные породы образуются при застывании лавы в разломах земной коры или на ее поверхности. Осадочные породы формируются при осаждении и накоплении минералов на поверхности земной коры. Метаморфические горные породы образуются при изменении магматических и осадочных горных пород в глубинах земной коры.

3. Объясните, чем минералы отличаются от горных пород?

Минералы – составляющие горных пород. Горные породы могут состоять из одного или нескольких минералов.

4. Начертите в тетради и заполните таблицу.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

5. Какие горные породы встречаются в вашей местности?

Почти повсеместно распространены пески, глины. Во многих местностях встречаются минеральные воды.

6. Как связаны горные породы разного происхождения между собой? Правильно ли утверждение, что в земной коре происходит круговорот горных пород?

Горные породы действительно связаны между собой. Первичными можно считать магматические горные породы. Они образуются из застывшей лавы. Осадочные горные породы формируются при разрушении магматических и метаморфических горных пород в результате физического, химического или биологического выветривания. Метаморфические породы образуются при изменении магматических и осадочных горных пород в глубинах земной коры. Таким образом происходит круговорот горных пород.

7. Изобразите в тетради строение литосферы с двумя типами земной коры. Каковы соотношения между этими каменными оболочками?

Земная кора материкового типа состоит из трех слоев – осадочного, гранитного, базальтового. Океаническая земная кора состоит только из двух слоев – осадочного и базальтового. Она значительно тоньше. Континентальная кора превосходит по толщине океаническую кору более чем в два раза.

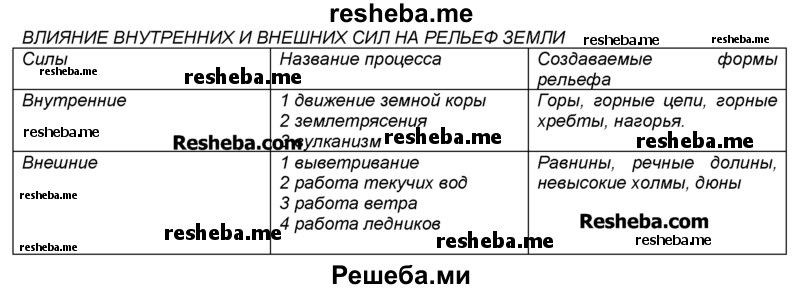

8. Начертите в тетради и заполните таблицу.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СИЛ НА РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ

Внутренними или внешними силами создаются наиболее крупные формы рельефа?

Наиболее крупные формы рельефа создаются внутренними силами.

9. Как вы думаете, какие силы — внутренние или внешние — начали действовать на Земле раньше? Какую роль в формировании рельефа играют внутренние силы, а какую — внешние? Сделайте вывод о причинах разнообразия рельефа Земли.

На Земле раньше начали действовать внутренние силы. Внутренние силы делают поверхность Земли различной по высоте. С ними связано горообразование. Внешние силы действуют в противоположном направлении. Они разрушают крупные возвышения рельефа, переносят обломки горных пород и засыпают ими впадины. Разнообразие форм рельефа вызвано тем, что внешние и внутренние силы действуют на каждой территории одновременно. Однако, в определенное время одна из них может преобладать.

10. Где на Земле наиболее часты извержения вулканов и землетрясения? Объясните причины совпадения районов их распространения.

Землетрясения повторяются в одних и тех же районах, которые образуют несколько поясов. Эти пояса протягиваются вдоль границ литосферных плит. На материках это два гигантских пояса — Тихоокеанский и Средиземноморско-Азиатский. Здесь из-за столкновения литосферных плит образуются горы и происходят сильные землетрясения. Так же как и землетрясения, вулканические извержения происходят не повсеместно. Большинство их сосредоточено вдоль разломов между литосферными плитами. Таким образом, районы вулканизма и землетрясений практически совпадают.

11. Используя физическую карту России, сравните абсолютные высоты, на которых находятся города Санкт-Петербург, Красноярск, Улан-Удэ. Какой из городов находится на самой большой высоте, а какой – на самой маленькой?

Самое высокое положение занимает Улан-Уде, низкое – Санкт-Петербург.

12. Пользуясь картами атласа и собственными наблюдениями, составьте характеристику равнины (или гор), где расположена ваша местность.

1. Название формы рельефа.

2. Географическое положение:

a. в какой части страны находится;

находится в западной части страны

b. с какими другими крупнейшими формами граничит;

граничит со Скандинавскими горами на северо-западе, Уральскими горами на востоке, Прикаспийской низменностью на юге

c. как расположена относительно морей и крупных рек;

простирается от Баренцева и Белого морей на севере — до Черного, Азовского и Каспийского на юге. С юга на север равнину пересекает крупная река Волга.

d. между какими меридианами и параллелями находится;

в пределах России равнина простирается от 500 с.ш. до северного полярного круга, от 300 в.д. до 550 в.д.

e. в каком направлении протягивается и на какое расстояние (на сколько километров).

в пределах России на 2700 км с севера на юг и около 1600 км с запада на восток

3. Главные свойства:

a. какую имеет абсолютную высоту и к какой группе по высоте относится;

абсолютная высота 170 м, по высоте относится к группе низменностей

b. в каком направлении понижается (повышается);

понижается с юга с северу, северо-западу

c. самая высокая (низкая) точка поверхности, ее название и географические координаты.

Самая низкая точка: Прикаспийская низменность(-27м)

Самая высокая: горы Хибины(1201м)

4. Особенности хозяйственного использования: наличие поселений, дорог, полезных ископаемых.

Равнинность территории, обилие полезных ископаемых, сравнительно мягкий климат, достаточное количество осадков, разнообразие природных ландшафтов, благоприятных для различных отраслей сельского хозяйства, — все это способствовало интенсивному хозяйственному освоению Восточно-Европейской равнины. В хозяйственно-экономическом отношении — это важнейшая часть России. На ней проживает более 50% населения страны и размещено две трети общего количества городов и рабочих поселков. На территории равнины находится наиболее густая сеть шоссейных и железных дорог. Здесь есть месторождения угля, нефти, строительных материалов.

5. Нарушения поверхности, вызванные деятельностью человека.

Результатом активной хозяйственной деятельности стало сильное антропогенное преобразование территории. Территория, особенно в области крупных городов, испытывает сильное химическое и физическое загрязнение. Большая часть крупнейших рек — Волга, Днепр, Дон, Днестр, Западная Двина, Кама — зарегулированы и преобразованы в каскад водохранилищ. На обширных пространствах леса вырублены и лесные ландшафты превратились в сочетание лесов и полей. На песчаных почвах развита эрозия. Многие лесные массивы ныне — вторичные леса, где на смену хвойным и широколиственным породам пришли мелколиственные — береза, осина.

13. Нарисуйте схематический разрез рельефа дна любого океана по вашему выбору. На разрезе изобразите основные формы рельефа и подпишите названия тех из них, которые обозначены на карте полушарий.

14. Расскажите о явлениях, возникающих в земной коре и на ее поверхности под воздействием человеческой деятельности.

Человеческая деятельность все активнее влияет на земную кору. Самое большое воздействие оказывает добыча полезных ископаемых. При этом из земной коры изымается большое количество горной породы, а на ее поверхности – горы отработанной породы. Значительно изменяет рельеф строительство. Сельское хозяйство часто становится причиной образования оврагов.

15. Приведите примеры форм рельефа антропогенного происхождения. Укажите виды хозяйственной деятельности человека, в результате которых они образуются, и мероприятия по восстановлению нарушенных территорий.

Антропогенные формы рельефа – карьеры, шахты, отвалы, терриконы. Здания и дороги – это тоже антропогенный рельеф. Эти формы рельефа образуются в результате добычи полезных ископаемых, строительства, сельского хозяйства. Для восстановления нарушенных территорий засыпают выработанные карьеры, закладывают отработанной породой старые шахты, закрепляют склоны оврагов.

Источник

Как выглядит рельеф дна Мирового океана: 5 завораживающих карт

Поверхность нашей планеты постоянно меняется. И это касается не только суши, но и океанов. Беспокойство вулканов и разной силы землетрясения то и дело вносят коррективы в рельеф океанического дна.

Его изучением люди активно занимались еще со времен последней войны мирового масштаба. Теперь это делают посредством топографов, эхолотов, сонаров и снимков, полученных с космических спутников, ученым удалось составить гипсометрические карты дна всех известных океанов. Исследователи сопоставляют данные приборов и обновляют карты, что позволяет видеть малейшие изменения. Только взгляните, какое великолепное зрелище являют собой карты поверхности тверди, спрятанной от наших глаз под толщей воды.

Строение дна Индийского океана

В рисунке дна можно разглядеть очертания кита, птицы. Вы тоже что-то в этом видите?

Рельеф одного из самых холодных мировых водных объектов – Северного Ледовитого океана

Да, здесь суровые температурные условия и относительно неглубокая акватория, но океан регулярно притягивает к себе любопытных исследователей.

Почти треть земной поверхности принадлежит ему, Тихому океану

Это самое большое по площади и глубине водное пространство.

Самый понятный — Атлантический

Самой изученной из всех ученые считают акваторию Атлантики. Сведения о течениях, глубинах и рельефе этого океана обновляются постоянно. Атлантический океан разделяет своими водами самые крупные материки. Его рельефная поверхность выглядит довольно любопытно.

Загадочная Марианская впадина

Рельеф любого океана представлен горными хребтами и расщелинами, рифтовыми долинами и различными по протяженности грядами. Нет глубже Марианской впадины. Она скрывает в своих глубинах множество тайн и загадок, которые человечество не может разгадать даже с помощью современного оборудования уже множество лет. Глубоководный желоб также имеет свою уникальную поверхность.

Всегда интересно посмотреть, что скрывается под толщей вод Мирового океана, не так ли? И все же не все нам доступно. Раннее мы рассказывали о причине нашей ограниченности в изучении дна. Вы считаете, океанов четыре или все-таки пять?

Источник

Рельеф дна Мирового океана — материал для урока географии в 6 классе

Исследование океанического дна

Первая серьезная попытка изучения океанических глубин предпринята британской экспедицией в 1872 году. Для этого судно «Челленджер» было переоборудовано в крупную научную лабораторию океанографии.

Оно совершило четырехлетнее кругосветное путешествие, во время которого десятки ученых проводили измерения температуры и солености вод, исследовали глубину, изучали обитателей морей.

Конспекты, составленные по итогам экспедиции, обрабатывали около 20 лет. В результате были сделаны научные доклады и построена карта Земли для океанов. Она развеяла миф, что оно ровное и плоское. Так зародилась новая наука — океанология, возможности которой расширились с появлением в XX веке глубоководных аппаратов и современных измерительных приборов. В настоящее время при определении рельефа дна океана используют:

- Эхолоты. Устройства направляют звуковые волны на дно моря. Отражаясь, они возвращаются за определенное время, которое фиксирует аппарат. Глубину вычисляют, определив время распространения волн и скорость их движения в воде.

- Подводные аппараты. Погружная глубоководная техника (например, батискафы), позволяет людям спуститься в пучину провести исследования или запустить приборы автономно с целью фото и видеосъемки.

- Космические аппараты. Снимки спутников и аппаратов на орбите помогают в изучении донной обстановки. Картинки, полученные с их помощью, помогают корректировать современные атласы Земли.

Исследования, проводимые с помощью известных приспособлений, позволили составить современную карту с изображением донного рельефа. Единицей измерения в ней служит шкала глубин. Обращаются к атласу путешественники, мореплаватели, школьники и студенты, которые изучают океан.

Формы подводного рельефа

Дно океанов формируется под воздействием внутренних и внешних планетарных факторов. Здесь могут находиться эпицентры землетрясений, проходят извержения подводных вулканов. Днище покрыто осадочными отложениями, которые имеют материковое и океаническое происхождение.

Материковые осадки смыты с суши, они покрывают в основном прибрежную зону. Океанические отложения продуцирует сам водный мир. Они покрывают ¾ поверхности дна, не превышают по толщине 200 м. Накопления ила и органических останков идут медленно: за год прибавляется около 1 мм. Чем ближе к берегам, тем накопление слоя происходит быстрее. Океанологи выделяют такие формы подводного рельефа:

- Материковая отмель или шельф. Является продолжением суши под водой и может иметь протяженность до 200 м. Здесь вода хорошо прогрета, много рыбы, растительности, микроорганизмов, полезных ископаемых. Глубина нижней границы — 50−100 км. На карте зона обозначена бледно-голубым цветом. Большую площадь она занимает у Северного Ледовитого океана, меньшую — у берегов Африки.

- Материковый склон. Подводный обрыв, при пересечении которого резко меняется уклон и глубина, достигающая 140−3600 м. Растительность и животный мир здесь беднее, так как ощущается недостаток света. Для зоны характерна сейсмичность, оползни, она составляет 12% Мирового океана.

- Ложе океана. Центральная обширная часть на глубине 2000−4000 км. Занимает до 70% дна. Сочетает плоские равнины, глубоководные котловины, желоба, хребты. Его частью может быть плато — обширное невытянутое возвышение с относительно ровной поверхностью и крутыми берегами.

Особенности ложа

Профиль дна Мирового океана сложный и изрезанный. Большую долю занимает ложе. Самые большие глубины характерны для желобов и ущелья среднеокеанского хребта. По карте видно, что ложе состоит из следующих участков:

- Глубоководные котловины. Элементы, ограниченные хребтами и возвышенностями. Над ними поднимаются гигантские вулканы, которые могут извергать лаву. Она разносится потоками воды и оседает на дне. Потухшие вулканы имеют плоские вершины, выровненные течениями. Их пример — Курильские и Гавайские острова.

- Глубоководные желоба. Вытянутые на несколько километров ущелья под водой, глубина которых достигает 11 км (Марианский желоб). Располагаются с внешней стороны островных дуг и дублируют их очертания.

- Серединно-океанический хребет. Подводные горы и хребты, которые в результате тектонических преобразований могут приподниматься над поверхностью и образовывать острова. Протяженность форм может достигать 60 тысяч километров. Им свойственна сейсмичность. Наиболее высокие части могут приподниматься над поверхностью. Пример — Исландия, остров Пасхи, св. Елены.

- Островные дуги. Относительно молодые горные образования, расположенные близ окраин материков. Характеризуются высокой вулканической активностью и сейсмичностью.

- Подводные горы. Самая высокая вершина — Мауна-Кеа расположена в Тихом океане на острове Гавайи. Относительная высота щитового вулкана составляет 10203 м, большая часть его скрыта вод водой. Последняя активность наблюдалась 4500 лет назад, всего вершине около миллиона лет.

Морская пучина

Мировой океан разделен на океаны, проливы, моря и заливы. Моря отличаются собственным гидрологическим режимом. Они делятся на внутренние и окраинные. Внутренние глубоко вдаются в часть материка (Балтийское, Средиземное). Окраинные прилегают к материку с одной стороны, в то время как другой соединены с океаном (Баренцево, Желтое).

Как и в океане, внутренние процессы создают в морской пучине положительные и отрицательные формы поверхности, аналогичные горным хребтам на земной поверхности. Принесенный с суши материал стремится сгладить очертания. Возвышения на мелководье могут образовывать коралловые рифы, образуемые при разрушении скалистого дна берегов или разрастания колоний рифостроящих микроорганизмов.

Изолированное по площади ограниченное поднятие морского дна называют банка. Обширное возвышение небольшой глубины на шельфе — мель. Она располагается в прибрежной зоне, а банки — где угодно в океанах и морях. Часть моря с относительно малыми глубинами называется мелководье. Здесь могут плавать суда.

Шпаргалка для учеников 6 класса

Освоив формы рельефа Мирового океана в 6 классе, ребята должны научиться работать с картой, знать схемы дна и уметь находить на уроке наиболее известные географические объекты. Для этого следует разобраться, какие есть глубоководные океанические впадины в Тихом океане. Это Марианский, Филиппинский, Курило-Камчатский желоб. В Атлантическом океане — Романш, Южно-Сандвичев желоб. В Индийском — Зондский и Яванский желоб. Океан, где серединно-атлантический хребет разделяется на 2 — Индийский. Самый широкий срединно-океанический хребет — Срединно-Атлантический.

Российские исследователи вносят большой вклад в изучение дна Мирового океана. Летняя экспедиция 2007 г. занималась изучением пучин Северного Ледовитого океана. Проведенные исследования позволили сделать оценку экологической обстановки, заняться построением подробных карт, прогнозированием движения льдов, планированием освоения богатств.

В тематическом реферате следует кратко указать, что рельеф морского дна и океанических глубин также разнообразен, как и поверхность суши. Он постоянно меняется, поскольку на планете по-прежнему идут тектонические процессы, происходят землетрясения и извержения вулканов.

Многие изменения происходят очень быстро. Например, остров Залзала Джазитра появился в Аравийском море 24 сентября 2013 г. после сильного землетрясения. Или островной перешеек Хунга Тонга Хунга Хаапай в южной части Тихого океана, формирование которого происходило с 2009 по 2015 год. Другие изменения океанского рельефа идут долгие годы, и результат изменений будут оценивать потомки.

Источник