Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Жизненные формы бентали

Бентали (греч. benthos — глубина) — экологическая зона Мирового океана, область водоемов что заселена донными организмами. В зависимости от глубины и удаленности от берега в составе бентали Мирового океана выделяют

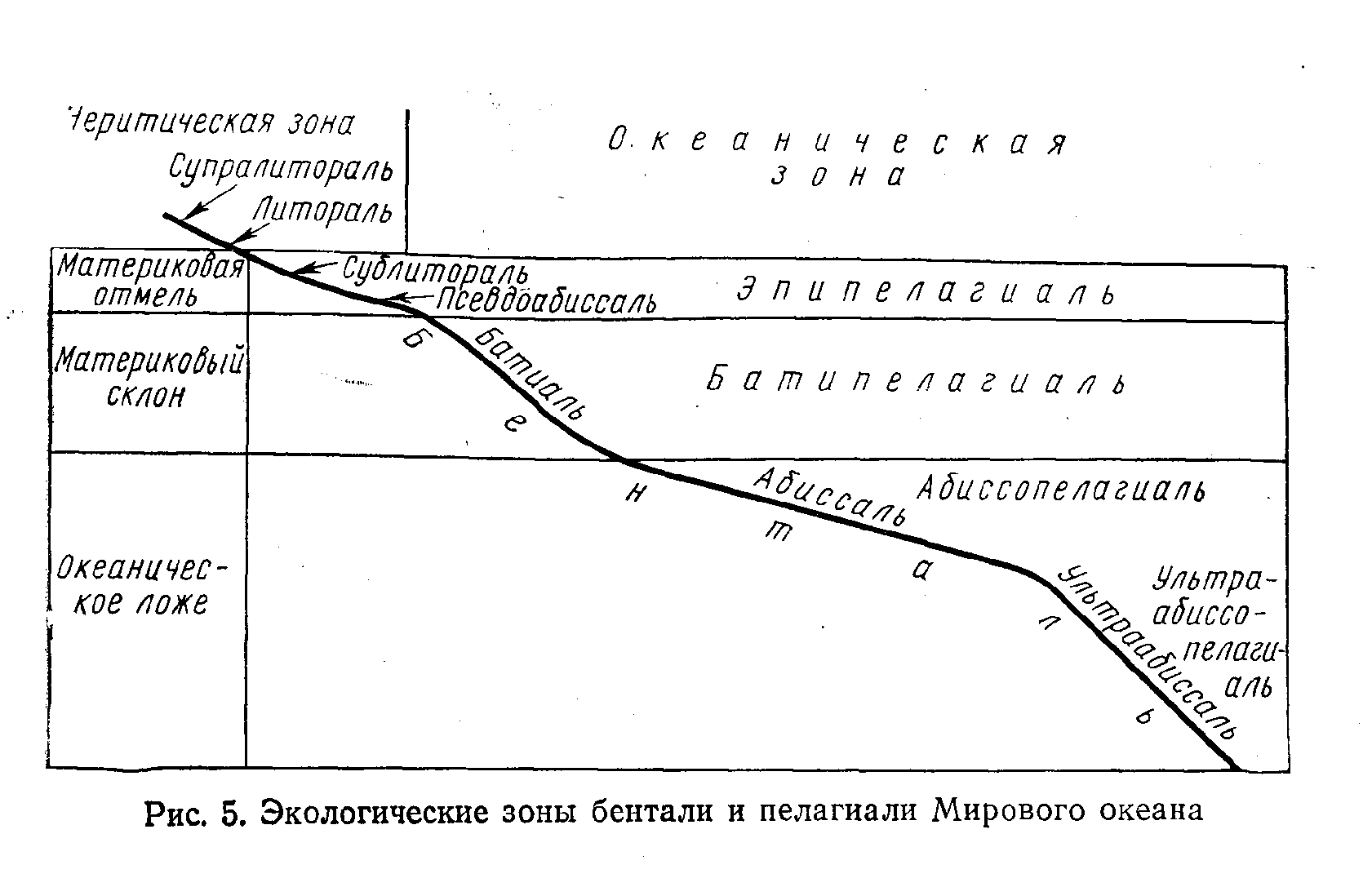

несколько экологических подзон. Литораль (litus — берег)-побережье, периодически заливается водой во время приливов. В некоторых внутренних морях, например в Черном, амплитуда уровня воды во время приливов и отливов почти незаметна (несколько сантиметров), поэтому собственно литораль в таких морях отсутствует. Выше зоны литорали расположена супралитораль — зона, периодически заливается заплеском волн и брызгами воды. Зона, расположенная между нижней и верхней границей заплеску волн называется псевдолитораль. Ниже литорали выделяют сублиторали, которая продолжается до нижней границы распространения донных фотосинтезирующих растений. Если глубина шельфа, или материковой отмели, которая включает все вышеперечисленные зоны, превышает 200 м, то выделяют псевдоабисаль, простирающуюся до нижней границы сублиторали. Материковый склон занимает зона батиали, характеризующееся слабой освещенностью, незначительными колебаниями температуры и солености воды. Ниже батиали (2 тыс. м), на океаническом ложе расположена абисаль, которая на глубине 6 — 7 тыс. м. переходит в ультраабисаль, или думали. Эти зоны характеризуются почти полным отсутствием течений, отсутствием света и низкой температурой воды (около -2 ° С). Жизнь на таких глубинах представлено почти исключительно микроорганизмами.

В отличие от Мирового океана, в пресных водоемах, в частности в озерах, выделяют 3 зоны: литораль, занимающий побережья и соответствует подводной террасе со слабым уклоном вглубь, сублиторали, простирающуюся до нижней зоны распространения водной растительности и отвечает свала с большим углом наклона вглубь озера. Другую часть соответствует части свала и котла (наиболее глубокой части озера) называют профундаль.

В реках выделяют прибрежную зону с водной растительностью скрипели и медиаль — зону, охватывающую открытую часть реки. Последняя меньше заселена гидробионтами результате течения.

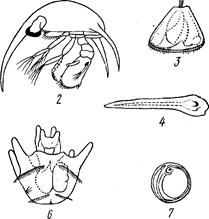

Бентосные организмы живут на поверхности почвы и в его толще, соответственно чему населения дна подразделяется на эпи-и ендобентос. По такому же принципу, применительно к донных животных, выделяют представителей эпи-и инфауны. По степени подвижности различают формы бродячие, или вагильни (крабы, осьминоги, морские звезды и др.)., Седентарни, лежащих на грунте, не осуществляя значительных перемещений (много моллюсков, морские ежи), и прикреплены, или сесильни (например, губки, мшанки, кораллы). По размерной признаку выделяют организмы макро-, Мейо-(мезо) — и микробентоса. К мейобентоса относятся формы размером 0,1-2 мм, в макробентосу — большие, до микробентоса — меньшей величины.

Наиболее массовые компоненты микробентоса — бактерии, грибы, водоросли, простейшие (особенно, инфузории), мелкие нематоды, клещи, низшие ракообразные, зародыши различных гидробионтов.

Мейобентоса представлен в основном мелкими олигохет ниже ракообразными (остракод, гарпактицидамы), икринками рыб, молодежью моллюсков и др..

Для макрозообентоса характерны личинки насекомых, большие моллюски, олигохеты, полихеты, иглокожие, высшие ракообразные.

Различают евмикробентос (организмы с предельным размером во взрослом состоянии 0,1 мм) и псевдомикробентос (организмы размером до 0,1 мм только на ранних стадиях развития). По такому же принципу мезобентос делится на евмейобентос и псевдомейобентос.

Термином «перифитон» А. Л. Бенинг назвал в 1924 г. население субстратов, вводимых в воду человеком (корабли, плоты, сваи и т.п.). Еще раньше для обозначения организмов, поселяются на живых и мертвых субстратах в толще воды, Е. Гентшель предложил термин «обрастания». В настоящее время оба термина используются в подобном смысле для обозначения животных и растений, обитающих в толще воды на живых и мертвых субстратах, приподнятых над дном, независимо от их происхождения и степени подвижности.

Бентос является экологическим группировкам обитателей дна морей и пресных водоемов. В его состав входят бактерии, растения, беспозвоночные животные, моллюски, ракообразные и другие группы гидробионтов. Они могут жить на поверхности дна или погружаться в донный грунт. Организмы бентоса называют бентонтамы.

Различают фитобентос, бактериобентос и зообентоса. Фитобентос морских шельфовых мелководных зон состоит из красных, бурых и других макроводорослей и высших водных растений. Фитобентос континентальных водоемов представлен, в основном, диатомовыми, сине-зелеными, зелеными, пищевые и некоторыми другими водорослями. Различают микрофитобентоса и Макрофитобентос. В состав последнего входят преимущественно макроскопические формы зеленых и харовых водорослей.

Значительную роль в пресноводных водоемах играют высшие водные растения (рогоз, рдест, тростник и другие цветочные растения). Их группировки специфические и обычно рассматриваются не как фитобентос, а как отдельный компонент пресноводных экосистем — высшая водная растительность. В зарослях высших водных растений живут бактерии, водоросли, беспозвоночные животные.

Бактериобентос — это бактерии, которые живут в донных отложениях. Он играет особую роль в преобразовании как органических, так и минеральных веществ. Так, в донных грунтах большинства мезотрофных и эвтрофных озер с участием бактерий протекают процессы образования метана, редукции сульфатов и масляно-кислого брожения. На большей глубине залегания донных отложений микробиологические процессы постепенно ослабляются вследствие уменьшения содержания легкоусвояемых бактериями фракций органического вещества, уменьшение содержания биогенных элементов и других факторов.

Бентосные организмы различают по размерам. Микрозообентос представлен мелкими (менее 0,1 мм) организмами, обитающими на поверхности донного грунта. В эту группу входят и мелкие формы, живущие в поровой воде между частицами песка или ила и представляют собой интерстициальную фауну. К пресноводного микрозообентосу принадлежат инфузории, корненожки, жгутиковые, коловратки, нематоды, некоторые турбелярии.

Мейобентоса состоит из организмов размером от 0,1 до 1 мм. Это жители верхнего слоя донных грунтов. В состав мезобентосу входят организмы (размером 0,5 — 5-10 мм), которые могут быть постоянными компонентами донных грунтов (ветвистоусые, веслоногие и ракушечные ракообразные, мелкие черви — олигохеты, личинки комаров — хирономиды, водяные клещи и др.)., Или временными жильцами дна. К последним относятся личинки стрекоз, поденок, жуков и других насекомых, которые в течение своего жизненного цикла меняют одну среду на другое (гетеротопий): личинки и куколки живут в водной среде, а взрослые стадии (имаго)-в воздушной.

В состав макрозообентоса входят животные, размер которых превышает 5 мм. Это представители многих классов пресноводных животных: полихеты, олигохеты, брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, ракообразные, личинки насекомых. В составе морского зообентоса наибольшую роль играют двустворчатые моллюски (среди них огромные тридакны), иглокожие (морские звезды, морские ежи и др..), Ракообразные (омары, лангусты, крабы), многощетинковые черви — полихеты.

Видовое разнообразие и биомасса бентосных организмов закономерно снижаются с увеличением глубины. Так, если биомасса бентоса литоральных и верхних сублиторальной экологических зон моря составляет в среднем 5-10 кг / м, то в сублиторальной зоне она уменьшается до сотен и десятков граммов, а в батиали исчисляется уже в граммах на 1 м. Как показывают расчеты, в шельфовой зоне морей, на которую приходится около 8% общей площади дна Мирового океана, биомасса бентосных организмов составляет около 60% биомассы всего океанического бентоса. Качественный и количественный состав бентоса пресных водоемов значительно беднее, чем морских.

Источник

Население Мирового океана

Условия жизни в мировом океане

Наиболее значимыми факторами воздействия абиатической срды для населения Мирового океана являются характер грунта, движение воды, температура, освещенность, растворенные в воде соли и газы.

Грунты Различают терригенные грунты- это различные матералы приносимые суши, и являются продуктами ее разрушения. Эти отложения занимают 1\4 часть дна мирового океана. Образуются за счет стока рек, плавучими льдами, ветром.

Пелагические грунты образуются главным образом за счет трупов обитателей пелагиали и тонких неорганических веществ. Покрывают 3\4 дна окена Биогенные или органогенные отложения – в основном образуют карбонатные и кремнистые биогенные осадочные отложения в виде глобигерионовых (корненожки) и птероподовых (крылоногие малюсски), диатомовых, радиоляриевых илов

В мировом океане можно выделить ряд крупных гидробиоценозов: пелагиаль, бенталь и нейстраль

Толщу вод населяют две группы организмов – планктон и нектон. Планктон составляют организмы слишком мелкие, чтобы иметь возможность противостоять силам движения воды и контролировать свое положение в воде. Они парят в толще воды и переносятся ею. Растительные организмы планктона составляют фитопланктон – это, главным образом, одноклеточные микроскопические водоросли.

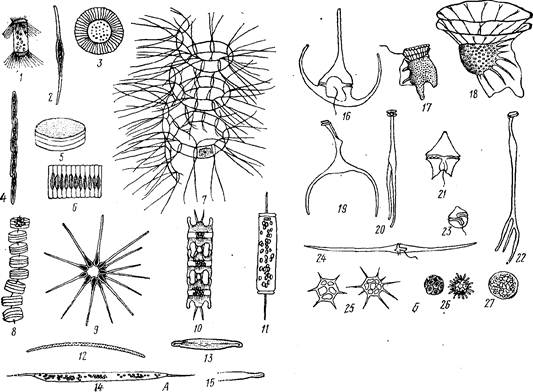

Рис. 9. Морские фитопланктонные организмы (по Одуму, 1975). А — диатомовые;

Б — динофлагелляты и др.:

1 — Corethron, 2 — Nitzchia closterium, 3 — Planktoniella, 4 — Nitzschia seriata, 5 — Coscinodiscus, 6 — Fragilaria, 7 — Chaetoceras, S — Thalassiosira, 9 — Asterionetla, 10 — Biddulphia. 11—Ditylum, 12 — Thalassiothrix, 13 — Navicuta. 14, 15 — Rhizosolenia (летние и зимние формы), 16 — Ceratium, 17 — Dinophysis, 18 — Ornithocercus, 19, 20 — Triposolenia, 21 — Pe- ridinium, 22 — Amphisolenia, 23 — Goniaulax, 24 — Ceratium, 25 — Silicoflagellata, 26 — Coccolithophoridae, 27 — Halosphaera

Животные, представленные в планктоне, – зоопланктон. В эту группу входит множество простейших, коловраток, мелких рачков (например, всем известные дафнии и циклопы). Кроме того, в зоопланктон включаются личинки насекомых, рыб, многих организмов бентоса, слишком мелкие и слабые для самостоятельного передвижения в толще воды. Организмы, проводящие в планктоне лишь часть своего жизненного цикла, называются меропланктоном,в отличие от голопланктона – постоянных планктонтов. Кроме того, в планктоне присутствует и множество бактерий, составляющих бактериопланктон.

Активные же пловцы, такие как рыбы, амфибии, рептилии, звери, крупные насекомые и их личинки в пресных водах, головоногие моллюски в морских водах составляют нектон.

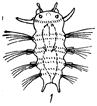

Рис. 11. Представители морского меропланктона (по Одуму, 1975):

1 — личинка червя Platynereis, 2 — зоеа краба Emerita, 3 — личинка мшанки, 4 — личинка сессильных оболочников, 5 — пилидий немертин, & — плутеус морского ежа, 7 — икринка рыбы, 8 — трохофора полихег, 9 — велигер моллюсков, 10 — плутеус морокой звезды, 11 — науплиус усоногих, 12 — циприсовая личинка усоногих, 13 — планлла кишечнополостных, 14 — медузоидная стадия гидроидов

Обитателей биотопа вода/дно называют бентос. Животные – обитатели дна именуются зообентосом и отличаются большим, как правило, разнообразием, чем планктонты. Здесь можно встретить моллюсков, ракообразных, самых различных червей и др.

Растительное население дна – фитобентос представлено высшими водными растениями и водорослями макробентосом и микробентосом.

Прибрежную зону населяют также многочисленные бентонты, кроме того, здесь обилен перифитон – различные водоросли, образующие всем известные обрастания на камнях, стеблях высшей водной растительности, кусках древесины и т.п. Вместе с прикрепленными мелкими животными (червями, коловратками, ракообразными, простейшими) он образует сообщество именуемое ауфвухс. К прибрежной же зоне примыкает и своеобразное население прибрежного, пропитанного водой грунта (г.о. песчаного) – псаммон.

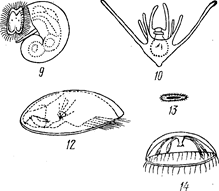

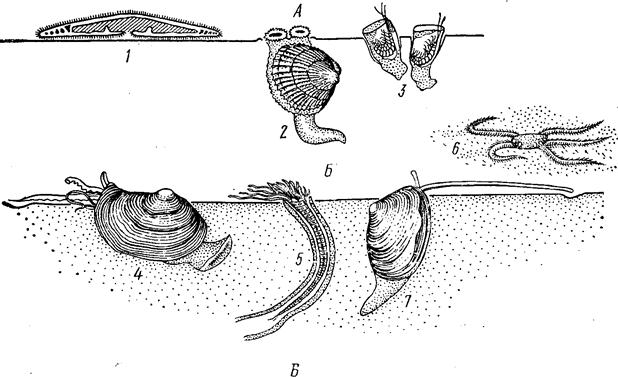

Рис. 13. Обитатели морского дна (по Савилову, 1961). А — подвижные формы, питающиеся сестоном; Б — Формы, собирающие детрит; В — формы, заглатывающие грунт:

1 — Echinarachius parma, 2 – Cardium ciliatum, 3 – Ampheliscidae, 4 – Yoldia thracialformis, 5 – Terebelidae, 6 – Ophiura, 7 – Macoma calcarea, 8 – Ctenodiscus crispotus, 9 – Brisaster latifrons, 10 – Molpadiidae.

Биотоп граница воздух/вода населен своеобразными организмами,составляющими целое сообщество, удерживающееся в поверхностной пленкеводы, за счет силы поверхностного натяжения. Это – нейстон. В нем выделяютэпинейстон (организмы живущие над пленкой) и гипонейстон (под пленкой).

Кроме того, можно выделить еще и обитателей «плавучих островов», образованных растениями – плейстон.

Источник

Водоемы гидросферы и их население

Водная оболочка Земли представлена Мировым океаном, подземными водами и континентальными водоемами, в которых соответственно сконцентрировано около 1370,60 и 0,23 млн.км 3 воды. Под влиянием солнечной энергии происходит непрерывный круговорот воды. Ежегодно с поверхности Мирового океана испаряется и перемещается в атмосферу в среднем 453 тыс. км 3 воды, с суши — 72 тыс. км 3 . То же суммарное количество воды (в среднем 525 тыс. км 3 ) выпадает на Землю в виде осадков, но на океан их приходится относительно меньше, чем на сушу (соответственно 411 и 114 тыс. км 3 ). Возникающий в связи с этим дефицит водного баланса в Мировом океане восполняется речным стоком, который который в среднем составляет 42 ты с. км3 в год.

В настоящее время из 33 классов растений в гидросфере встречается представители 18 классов. Из 63 классов животных 60.

В противоположность животным растения богаче представлены на суше преемущественно за счет высших форм относящихся к типам покрытосемянных и голосемянных.

Одна из характернейших особенностей водного населения — резкое преобладание зоомассы над фитомассой, в то время как на суше наблюдается обратная картина. Это объясняется тем, что в воде растения представлены преимущественно микроскопическими водорослям Водная среда будучи более опорной позволяет мелким растениям находится во взвешенном состоянии. Отсюда мелкие водоросли составляют 99% фитомассы гидросферы.

Мелкие водоросли по сравнению с макрофитами представляют собой более активный компанент по связыванию солнечной энергии, чем крупные растения.. Поэтому гидросфера область более активного фотосинтеза чем суша.

Фитомасса суши примерно в 100 раз больше зоомассы. В гидросфере наоборот биомасса животных в 20 раз превышает массу растений. Следовательно функциональная активность водной фитомассы как трансформатора солнечной энергии намного выше, чем наземной (обеспечение пищей относительно большей биомассы).

Водная оболчка Земли представлена Мировым океаном (95,5%), контенинтальными водоемами, и подземными водами (в совокупности 0,5%) и 4% в виде пара в атмосфере Земли.

Мировой океан и его население

Мировой океан принято подразделять на Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны и Южный океан, с их более или менее обособленными участками — морями. Среди морей различают окраинные, широко сообщающиеся с океаном (Баренцево, Карское и др.), и внутренние, почти со всех сторон окруженные сушей (Черное, Красное и др.)- Средняя глубина Мирового океана 3710 м, максимальная — 11 022 м (Марианский желоб).

Горизонтально различают две большие области:

Нерическая область; Неритовая область

От греч.Nerei — бог спокойной морской стихии

Неретическая область — прибрежная, относительно мелководная часть пелагиали, в наибольшей мере испытывающая воздействие суши. Неретическая область богата организмами. По глубинам неретическая область совпадает с эпипелагиалью.

Океаническая область устарев.Пелагическая область

Океаническая область — удаленная от берегов суши глубоководная часть пелагиали, в наименьшей степени испытывающая воздействие материков. Океаническая область обладает относительно малой биологической продуктивностью.

Неретическую зону делят на

Супралитораль — пограничная полоса между сушей и морем, расположенная выше уровня прилива и полностью заливаемая лишь во время ветрового нагона вод. В полосе супралиторали соприкасается биота суши и моря.

От лат.Litoralis — береговой

Литораль — пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. В литорали представлены все типы царства животных.

Литоральная зона — мелкая прибрежная зона водоема, где свет достигает дна. Обычно литоральная зона покрыта корневой растительностью

Элитораль — часть бентали; полоса морского дна, лежащая ниже границы произрастания

Материковая отмель; Континентальный шельф

От англ.Shelf — полка

Шельф — выровненная часть подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Глубины края шельфа обычно составляют 100-200 м, в отдельных случаях достигают 1500-2000 м. Общая площадь шельфа — около 8% площади Мирового океана. В пределах шельфа: — ведется разработка месторождений нефти и газа; — исследуется возможность добычи некоторых других полезных ископаемых; — находятся важнейшие рыбопромысловые районы мира.

Континентальный шельф — в международном праве — морское дно и недра подводных районов, простирающиеся за пределы территориальных вод. Правовой режим континентального шельфа и его границы регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982г., конвенциями и внутренними законами государств.

На шельф распространяются суверенные права прибрежного государства; без его прямого согласия никто не вправе вести разработку, разведку и добычу естественных богатств шельфа.

От лат. Sub — под + Litoralis — береговой

Сублитораль — часть бентали; полоса морского дна, лежащая между уровнем самого низкого отлива и нижней границей произрастания высших водорослей. Для вод сублиторали характерен широкий диапазон колебаний температуры и солености. В сублиторали сосредоточены основные растительные и животные богатства океана.

Псевдоабиссаль зона простирающаяся от нижней границы сублиторали до континентального гребня , в случае если глубина залегания шельфа более 200 м.

Источник