Теория Опарина-Холдейна — основные положения, этапы и доказательства

Основные положения

Теория Опарина о происхождении жизни на Земле базируется на ряде важнейших принципов. Жизнь на планете, согласно взглядам отечественного ученого, зарождалась в три этапа. Сначала возникли органические соединения как таковые. Далее произошло образование белков, полисахаридов и липидов, то есть полимерных соединений. Наконец, процесс завершился появлением примитивных, но уже способных к воспроизводству, живых организмов.

Вторая особенность гипотезы — согласно ей, биологической (биогенной) эволюции предшествовала химическая, которая стала основной причиной появления сложных веществ. Сущность процесса:

- На формирование сложных соединений оказала влияние атмосфера Земли, лишенная кислорода, а также разряды молний и УФ-лучи солнца.

- Органические вещества стали основой появления биополимеров, которые, в свою очередь, использовались для образования примитивных форм жизни (пробионтов).

- Когда в пробионтах появились нуклеиновые кислоты, они получили возможность передавать наследственную информацию и усложняться в следующих поколениях.

- Результат естественного отбора — выжить смогли лишь те организмы, которые оказались способными к воспроизводству.

Положения теории вполне логичны и вытекают одно из другого. Однако важно понимать то, какая проблема не была решена гипотезой Опарина. Дело в том, что пробионты (или проклетки, прообраз современных клеток) по сей день не изучены досконально. Поэтому непонятно, что именно побудило скопление полимеров перейти от нежилого состояния к дыханию, питанию и воспроизводству.

История и эксперименты

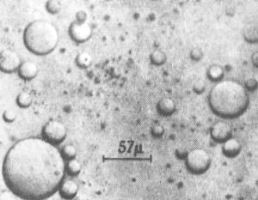

Как и любая другая теория происхождения жизни, гипотеза Опарина подвергалась критике оппонентов и формулировалась в течение продолжительного времени. Прежде всего, основные положения академик опубликовал в труде «Происхождение жизни», в котором предположил, что растворенные в жидкости биополимеры под воздействием внешних условий оказываются способными к образованию коацерватов или коацерватных капель.

Они представляют собой средоточие органического вещества, отделенного от внешней среды посредством мембраны и способное поддерживать обмен с нею. Данный процесс представляет собой предшествующую стадию коагуляции — соединения мельчайших частиц воедино.

Именно эти два процесса являются причиной образования из «первичного бульона» (термин введен в научный обиход академиком) аминокислот. А они, в свою очередь, стали основой всего живого.

Интересно, что независимо от Опарина данным вопросом начал заниматься британский биолог Джон Холдейн, также интересовавшийся зарождением жизни на Земле. Однако во взглядах двух исследователей можно отметить разницу: Холдейн полагал, что в «первичном бульоне» образовывались не коацерваты, а макромолекулярные вещества, также способные к воспроизводству. Таким образом, первичными веществами были нуклеиновые кислоты, а не белки.

Последующая разработка

Следующий этап развития теории — опыты и исследования американского химика Стэнли Миллера, который заинтересовался данным вопросом еще в студенческие годы. Ему удалось воссоздать искусственную среду и получить из неживой материи аминокислоты. Суть эксперимента:

- В колбах, связанных между собой, были имитированы условия планеты.

- Колбы заполнили аммиаком, водородом и монооксидом углерода — смесью газов, которые составляли атмосферу Земли раннего периода.

- Часть системы составляла кипящая вода, пары при этом подвергались воздействию имитирующих молнию разрядов электричества.

- После охлаждения пар накапливался в нижней трубке в виде конденсата.

- Через неделю непрерывного процесса в колбе удалось обнаружить сахара, липиды и аминокислоты.

Однако эксперимент Миллера до сих пор критикуется представителями научного мира и не признается доказательством достоверности гипотезы Опарина и Холдейна.

Еще один виток в развитии теории — книга «Эгоистичный ген», изданная Ричардом Докинзом, британским исследователем-биологом, в 1979 году. Здесь ученый предположил, что изначально в первичном бульоне самообразовались способные к воспроизводству молекулы, которые постепенно заполнили океан.

Отличия взглядов и вклад в науку

Рассмотрев основные положения теории Опарина, можно отметить, что они с Холдейном дошли до сходных идей вне зависимости друг от друга. Однако в гипотезах двух ученых имеются и некоторые различия. Основное из них — разное представление о том, какие именно изначальные элементы стали источниками зарождения жизни. Согласно взглядам Опарина, это были белки, Холдейн же полагал, что основную роль сыграли нуклеиновые кислоты.

Другое различие:

- Русский исследователь — создатель теории — был убежден, что самозарождение жизни из неживой материи, то есть аборигенное, было возможным исключительно в условиях древнейшей атмосферы.

- Холдейн считал, что первичной была макромолекулярная система, способная к самовоспроизводству, а не коацерватная система.

Вклад Опарина в биологию считается весомым, кратко можно отметить следующие положения. Прежде всего — это серьезная и обоснованная концепция зарождения жизни из «первичного бульона». Кроме того, ученый, действуя в непростых условиях российской действительности 20−30 годов прошлого века, изучал развитие жизни.

Суть теории

Кратко можно сформулировать основные постулаты гипотезы двух авторов: живые организмы появились на планете из неживой материи, однако для этого процесса необходимы были условия, царившие на Земле миллиарды лет назад. Сейчас представляется невозможным полностью воссоздать эту картину, ведь то, что творилось в атмосфере столь глубокой древности, может быть высказано лишь на уровне предположений.

Особенности атмосферы тех лет:

- Отсутствие кислорода (сейчас его образуют зеленые растения, которые в тот период, конечно, не существовали).

- Определенный температурный режим — очень жарко.

- Наличие источников энергии.

- Обязательное наличие воды.

Кроме того, гипотеза подразумевает и нахождение в атмосфере неорганических веществ, которые стали предшественниками органических соединений.

Согласно теории, можно выделить 5 этапов становления и развития жизни на планете, которые в наглядной форме представлены в таблице.

| Этап | Основные события |

| Первый — 6,5−3,5 млрд лет назад | Образовалась первичная атмосфера, включающая аммиак, метан, водород, пары воды, углекислый газ и окись углерода. |

| Второй | Поверхность планеты охлаждается до температуры +100°C, происходит образование первичного океана за счет конденсации водяного пара. В воде растворяются газы и минеральные вещества. Все это сопровождается сильнейшими грозами. Удары молний и ультрафиолетовые радиации становятся причиной синтеза аминокислот, сахаров, азотистых соединений — простых органических образований. |

| Третий | Формирование белков простейшей структуры. Коацерватов, жиров. |

| Четвертый — 3,5−3 миллиарда лет назад | Появление протобионтов, способных к обмену веществ и самовоспроизведению. |

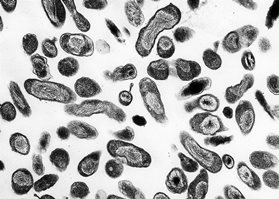

| Пятый — 3 миллиарда лет назад | Появление организмов с клеточным строением (прокариот-бактерий) |

Идея о составе первичной атмосферы планеты основана на данных других наук, а также анализе оболочек иных планет Солнечной системы. Кроме того, доказательства второй и третьей стадии удалось получить в ходе многочисленных экспериментов по синтезированию жизни.

Развитие и доказательства

Теории происхождения жизни на планете принято подразделять на две большие группы: биогенез — все живое произошло от живого и абиогенез — живая материя образовалась из неживой. Гипотеза Опарина-Холдейна относится ко второму классу. В настоящее время современные исследования позволили несколько видоизменить и дополнить ее.

Сейчас большая часть исследователей полагает, что сначала у организмов возникла способность к самовоспроизведению, а лишь потом — к обмену веществ. Именно самовоспроизведение является основой передачи полезных качеств представителям нового поколения, то есть важнейшим составляющим эволюции в целом и естественного отбора в частности.

Выделяют также и дополнительные источники энергии, под воздействием которого сформировались первые живые организмы. Кроме разрядов молний и УФ-лучей, к ним относят:

- естественную радиоактивность;

- вулканические извержения;

- солнечный ветер.

Все это помогло образованию химических связей. Изменились и представления ученых о составе атмосферы раннего периода, поскольку появились новые объективные данные. В частности, удалось установить, что концентрация углекислого газа была гораздо меньшей, чем полагали авторы гипотезы. Атмосфера планеты очень напоминала ту, которая сейчас наблюдается у Марса и Венеры: состояла в основном из углекислого газа и азота, другие же газы содержались в ней в весьма малой концентрации. Новые данные заставили повторить эксперимент Миллера, однако в его системе указанные вещества не повлекли за собой появления органики.

Сейчас теория о первоисточнике жизни, который автор решил назвать «первичным бульоном», считается устаревшей. На смену ей пришли гипотеза «первичной пиццы» (в соответствии с которой живые организмы появились на минеральных подложках при периодическом высыхании последних) и «первичного майонеза» (выдвинуть ее решил Гарольд Моровиц, суть: клеточные мембраны, а точнее, их примитивные аналоги, существовали до того, как появилась способность к самовоспроизводству).

Кроме того, удалось выявить определенные свойства «первичного бульона», которые делают его неподходящей средой для зарождения жизни:

- В водной среде белки обладают неустойчивостью, поэтому велик риск их распада. На безжизненной планете для образования соединений аминокислот требовалось избавление от воды, с этой целью можно было использовать лагуны, заливы, а также вулканические районы.

- «Первичный бульон» лишен границ, вот почему, несмотря на наличие мембран, первичные аминокислоты «растекались», передавая свои клетки соседним, что делало процесс самовоспроизводства невозможным.

Несмотря на выявленные современными исследователями недостатки, гипотеза Опарина и Холдейна стала важнейшим шагом в изучении особенностей появления первых живых организмов на планете. Ученым удалось создать четкую концепцию, которая в дальнейшем стала основой для множества теорий аборигенного зарождения жизни, их отправной точкой.

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Теория биопоэза

Она включала в себя три стадии:

- абиогенное возникновение органических мономеров;

- образование биологических полимеров;

- формирование мембранных структур и первичных организмов — пробионтов.

Абиогенное возникновение органических мономеров

Образование земной коры сопровождалось активной вулканической деятельностью. В первичной атмосфере накапливались газы — продукты реакций, происходящих в недрах Земли: двуокись углерода (СО2), оксид углерода (СО), аммиак (NH3), метан (СН4), сероводород (Н2S) и многие другие. Такие газы и в настоящее время выбрасываются в атмосферу при извержениях вулканов.

Вода, постоянно испаряясь с поверхности Земли, конденсировалась в верхних слоях атмосферы и вновь выпадала в виде дождей на раскалённую земную поверхность. Постепенное снижение температуры привело к тому, что на Землю обрушились ливни, сопровождавшиеся непрерывными грозами. На земной поверхности начали образовываться водоёмы.

Так как в атмосфере свободного кислорода ещё не было, эти соединения, попадая в воды древнего океана, не окислялись и могли накапливаться, усложняясь в строении и образуя концентрированный «первичный бульон» — термин, введённый А. И. Опариным. Органические вещества, накапливаясь миллионы лет в воде древнего океана, образовывали концентрированный раствор, или «первичный бульон».

Образование биологических полимеров и коацерватов

Первый этап биохимической эволюции был подтверждён многочисленными экспериментами, а вот что происходило на следующем этапе, учёные могут только предполагать, опираясь на знания химии и молекулярной биологии.

По-видимому, образовавшиеся простейшие органические вещества взаимодействовали друг с другом и с неорганическими соединениями, попадающими в водоёмы. Жирные кислоты, вступая в реакцию со спиртами, образовывали липиды, которые формировали жировые плёнки на поверхности водоёмов. Аминокислоты, соединяясь друг с другом, образовывали пептиды. Важным событием этого этапа стало появление нуклеиновых кислот — молекул, способных к редупликации.

Современные биохимики считают, что первыми образовывались короткие цепи РНК, которые могли синтезироваться самостоятельно, без участия специальных ферментов. Образование нуклеиновых кислот и взаимодействие их с белками стало необходимой предпосылкой для возникновения жизни, в основе которой лежат реакции матричного синтеза и обмен веществ.

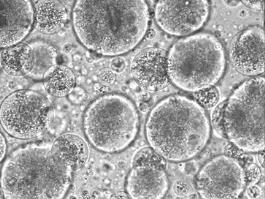

Коацерваты образуются в концентрированных растворах белков и нуклеиновых кислот. Они способны адсорбировать различные вещества. Из раствора внутрь коацерватных капель поступают химические соединения, которые преобразуются в результате реакций, проходящих в коацерватных каплях, и выделяются в окружающую среду.

Понятие «коацерват» имеет важное значение в ряде гипотез о происхождении жизни на Земле.

Формирование мембранных структур и первичных организмов (пробионтов)

Как могли сформироваться мембраны на ранних этапах возникновения жизни?

Поверхности водоёмов были покрыты жировыми плёнками. Длинные неполярные углеводородные «хвосты» липидных молекул торчали наружу, а заряженные «головки» были обращены в воду. Растворённые в водоёмах молекулы полипептидов и нуклеиновых кислот могли адсорбироваться на поверхности липидной плёнки благодаря электрическому притяжению к заряженным «головкам». При порывах ветра поверхностная плёнка изгибалась, от неё могли отрываться пузырьки. Такие пузырьки поднимались ветром в воздух, а когда падали на поверхность водоёма, то покрывались вторым липидным слоем. Это происходило за счёт гидрофобных взаимодействий между обращёнными друг к другу неполярными «хвостами» липидов. Такая двуслойная липидная оболочка удивительным образом напоминает нам современную биологическую мембрану и, возможно, могла быть её прародительницей.

Для дальнейшей эволюции жизни важны были те пузырьки, которые содержали в себе коацерваты с белково-нуклеиновыми комплексами. Биологические мембраны обеспечивали защиту и независимое существование коацерватам, создавая упорядоченность биохимических процессов. В дальнейшем сохранялись и превращались в простейшие живые организмы только те структуры, которые были способны к саморегуляции и самовоспроизводству. Так возникли пробионты (или протобионты : от греч. protos — первый и bios — жизнь) — примитивные гетеротрофные организмы, питавшиеся органическими веществами «первичного бульона». Произошло это 3,5—3,8 млрд лет назад. Закончилась химическая эволюция, наступило время биологической эволюции живой материи.

Пробионты были гетеротрофными организмами, потреблявшими органические вещества из «первичного бульона». Очевидно, они были анаэробными гетеротрофами, поскольку древняя атмосфера, как считают исследователи, не содержала кислорода.

Эти гипотетические первичные организмы, содержавшие макромолекулы белков и нуклеиновых кислот и приобретшие способность к самовоспроизводству, как считают учёные, положили начало всему современному разнообразию жизни на Земле.

Источник