- Заповедники и национальные парки Арктики, Россия

- Заповедники и национальные парки Арктики, Россия

- Заповедники Арктики

- Большой Арктический заповедник

- Остров Врангеля

- Земля Франца-Иосифа

- Заповедник «Русская Арктика»

- Создание охраняемых территорий в Северном Ледовитом океане: выгоды для стран арктического региона

Заповедники и национальные парки Арктики, Россия

В российской Арктике на побережье Северного Ледовитого океана находятся более десятка особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения — заповедники и национальные парки. В них охраняются уникальные природные комплексы, удивительные растения и животные, которые приспособились к жизни в этих суровых краях.

В границы ООПТ Арктики входят два вида поверхности планеты Земля – суша и море. В некоторых из них есть большие участки, относящиеся к природной зоне арктических пустынь. Здесь среднемесячная температура воздуха даже летом ниже 0° С. Это царство вечных снегов и льдов. Летом оттаивают отдельные участки грунта, где могут жить только самые неприхотливые растения на планете – лишайники.

Большая часть суши ООПТ Арктики относится к зоне тундры. Здесь за очень короткое лето поверхность земли успевает оттаять. Кроме лишайников на ней успевают вырасти также мхи и некоторые травы.

Зверей или по-научному млекопитающих, живущих в арктических заповедниках, можно разделить на две группы. Первая – морские. Одни из них проводят в воде всю жизнь. Прямо в море они и спят, и рожают детей, а на сушу никогда не выходят. К таким млекопеитающим относятся киты и дельфины. Другие звери в воде только добывают еду. Значительную часть времени они отдыхают на берегу или морских льдинах. Это моржи и разные виды тюленей.

В тундре живут наземные млекопитающие. Наиболее распространенные из них это северные олени, волки, которые ими питаются, маленький полярный лис песец и самые многочисленные жители этих суровых краев – мыши лемминги.

Тундра – это местность с большим количеством озер и болот. Осадков здесь выпадает немного. Однако из-за низких температур воздуха испарение очень небольшое. Под верхним слоем грунта, который успевает оттаять за короткое лето, находится вечная мерзлота. Она не дает почвенной воде просочиться в более глубокие слои земли. Поэтому вся влага остается на поверхности. Отсюда переувлажнение.

Озера и болота тундры – это кормовые угодья для многих видов птиц, связанных с водой. В заповедниках и национальных парках тундры гнездятся и выводят птенцов различные виды уток и гусей, гагары, журавли и многие другие. Ими самими питаются хищники. Некоторые северные заповедные территории России имеют статус водно-болотных угодий мирового значения как места обитания и размножения большого количества птиц, включая редкие виды.

Источник

Заповедники и национальные парки Арктики, Россия

В российской Арктике на побережье Северного Ледовитого океана находятся более десятка особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения — заповедники и национальные парки. В них охраняются уникальные природные комплексы, удивительные растения и животные, которые приспособились к жизни в этих суровых краях.

В границы ООПТ Арктики входят два вида поверхности планеты Земля – суша и море. В некоторых из них есть большие участки, относящиеся к природной зоне арктических пустынь. Здесь среднемесячная температура воздуха даже летом ниже 0° С. Это царство вечных снегов и льдов. Летом оттаивают отдельные участки грунта, где могут жить только самые неприхотливые растения на планете – лишайники.

Большая часть суши ООПТ Арктики относится к зоне тундры. Здесь за очень короткое лето поверхность земли успевает оттаять. Кроме лишайников на ней успевают вырасти также мхи и некоторые травы.

Зверей или по-научному млекопитающих, живущих в арктических заповедниках, можно разделить на две группы. Первая – морские. Одни из них проводят в воде всю жизнь. Прямо в море они и спят, и рожают детей, а на сушу никогда не выходят. К таким млекопеитающим относятся киты и дельфины. Другие звери в воде только добывают еду. Значительную часть времени они отдыхают на берегу или морских льдинах. Это моржи и разные виды тюленей.

В тундре живут наземные млекопитающие. Наиболее распространенные из них это северные олени, волки, которые ими питаются, маленький полярный лис песец и самые многочисленные жители этих суровых краев – мыши лемминги.

Тундра – это местность с большим количеством озер и болот. Осадков здесь выпадает немного. Однако из-за низких температур воздуха испарение очень небольшое. Под верхним слоем грунта, который успевает оттаять за короткое лето, находится вечная мерзлота. Она не дает почвенной воде просочиться в более глубокие слои земли. Поэтому вся влага остается на поверхности. Отсюда переувлажнение.

Озера и болота тундры – это кормовые угодья для многих видов птиц, связанных с водой. В заповедниках и национальных парках тундры гнездятся и выводят птенцов различные виды уток и гусей, гагары, журавли и многие другие. Ими самими питаются хищники. Некоторые северные заповедные территории России имеют статус водно-болотных угодий мирового значения как места обитания и размножения большого количества птиц, включая редкие виды.

Источник

Заповедники Арктики

Заповедники Арктики — места нетронутой человеком суровой и фантастически красивой природы. На их территории не ведётся никакая масштабная хозяйственная деятельность, нет разработок полезных ископаемых и предприятий промышленности — только небольшие поселения коренных жителей, многие из которых сегодня заброшены. Испещрённые устьями рек простирающиеся до горизонта долины, заповедные острова, тундры, полярные пустыни и даже неожиданные для этих широт песчаные пляжи — лишь малая часть арктических ландшафтов. Путешествуя по заповедникам Арктики, понимаешь, насколько разнообразна эта кажущаяся безжизненной местность. Ну а совсем рядом начинаются ледяные просторы северной «шапки» Земли, ведущие к вожделенному пункту назначения для увлечённых путешественников всего мира — овеянному легендами Северному полюсу.

Большой Арктический заповедник

Большой Арктический заповедник — крупнейшая природоохранная зона в России и третья по величине в мире. Заповедник отлично приспособлен для приёма туристов — на его территории проложена масса интересных маршрутов, здесь можно не только увидеть красивейшую природу севера, но и познакомиться с бытом коренных народов, оценить великолепие флоры и фауны региона, заняться рафтингом и дайвингом.

Особенность Большого Арктического заповедника — огромное разнообразие ландшафтов. Его территория простирается более чем на 4000 гектаров, в числе которых почти 1000 гектаров морской акватории. Заповедник располагается на Таймыре и занимает побережье и острова Северного Ледовитого океана, омывается Карским морем и морем Лаптевых.

Всего здесь семь природоохранных участков, все они находятся за полярным кругом и представляют собой тундру. Однако было бы ошибкой полагать, что тундровый пейзаж уныл: здесь масса мхов и лишайников, можно увидеть низкорослые кустарники и немалое количество представителей животного мира — куропаток, сов, чаек, песцов, диких северных оленей и белых медведей.

Остров Врангеля

Самый северный заповедник России, остров Врангеля расположен выше 71° северной широты, всего на 19° южнее Северного полюса. Его уникальные ландшафты арктической тундры с её вечной мерзлотой и минимальным количеством растительности ежегодно привлекают массы любителей природы со всего света. Отличительная особенность заповедника «Остров Врангеля» — стратегическое положение в непосредственной близости от Берингова пролива. Некогда Северная Америка и Евразия были связаны здесь полоской суши, а после поднятия уровня мирового океана острова пролива оказались изолированы от континентов, и жизнь развивалась здесь по своим законам. В результате этого сегодня в заповеднике обитают около 40 эндемичных видов, не встречающихся более нигде на планете.

Главная «фишка» острова Врангеля — самая большая в мире концентрация родовых берлог белого медведя — и встретить хищников в ходе экскурсии-сафари не составляет никакого труда. Кроме прочего здесь расположены крупнейшие лежбища тихоокеанского моржа, а также имеются самые крупные в восточной Арктике колонии морских птиц. В частности, единственная в Азии колония белого гуся находится именно здесь. А ещё в заповеднике можно увидеть неолитическую стоянку охотников возрастом более 3000 лет.

Земля Франца-Иосифа

Природный заповедник «Земля Франца-Иосифа» располагается на территории одноименного архипелага, лежащего выше 80° северной широты. Всего в архипелаге 196 островов, а общая площадь национального парка составляет рекордные 4,2 млн гектаров, что в сочетании с 2,6 млн гектаров охраняемой морской акватории делает этот заповедник одним из самых больших в России. Кроме прочего, архипелаг — самый северный участок суши Евразии, отделённый от материка 1220 км.

Основной предмет туристического интереса на Земле Франца-Иосифа — уникальные природные ландшафты: арктические полярные пустыни с их минимум растительности и огромные ледники. В царстве растений здесь господствуют мхи и лишайники — их более ста видов. Коротким арктическим летом здесь невероятным алым ковром расцветает полярный мак. В заповеднике постоянно обитают 11 видов животных: белый медведь, песец и многочисленные представители морской фауны — моржи, тюлени, гренландские киты, нарвалы, белухи и т. д. Заповедник — одно из лучших мест в России для наблюдения за китообразными: в сезон здесь устраиваются морские экскурсии к местам миграций, а в прочее время года киты заметны прямо с берега.

Заповедник «Русская Арктика»

«Русская Арктика» — самый молодой арктический заповедник, его история насчитывает всего 5 лет. Он расположен на архипелаге Новая Земля и занимает северо-восточную часть острова Северный. На территории почти 1,5 млн гектаров под защитой находятся ценнейшие ландшафты полярных пустынь и арктической тундры с большой долей ледников.

Туристам предлагается несколько вариантов маршрутов по заповеднику, возможно также самостоятельное перемещение с предварительным разрешением от администрации. В «Русской Арктике» можно увидеть характерные для арктической тундры лишайники и мхи, полярные маки и полярную иву (не дерево, а растение, основную пищу северных оленей). Любителей природы гарантированно заинтересуют крупные колонии морских птиц, в том числе забавной атлантической кайры. «Из крупного» здесь можно увидеть белого медведя, атлантического моржа и местной разновидности северного оленя.

За историческую «экскурсионку» в заповеднике отвечают несколько памятных мест, связанных с плаваниями поморов, экспедициями первопроходцев Арктики и научными исследованиями времён СССР. Непременный «маст-си» «Русской Арктики» — комплекс памятников экспедиции Виллема Баренца 1596—1597 годов, в частности, памятный крест, воздвигнутый в честь зимовки голландской экспедициии, и памятная плита к 400-летию знаменательной даты. А на мысе Желания обязательно стоит посетить комплекс одноименной полярной станции.

Источник

Создание охраняемых территорий в Северном Ледовитом океане: выгоды для стран арктического региона

В.А. Чупров, руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия.

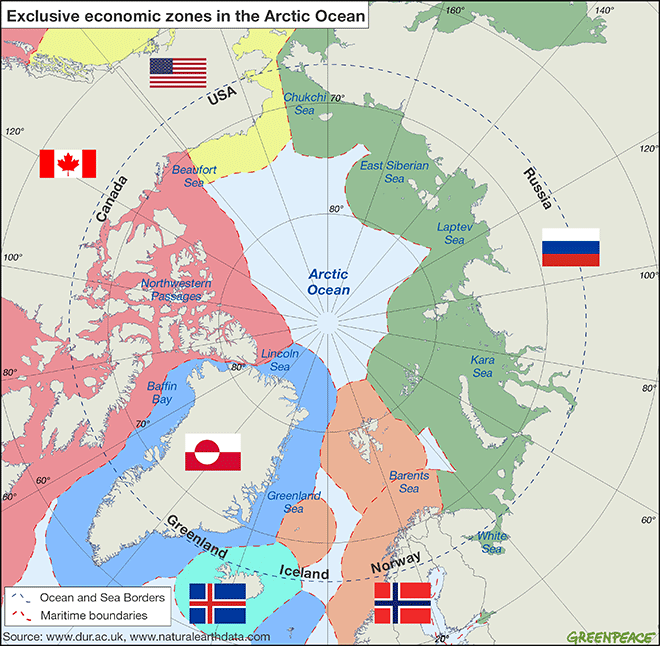

Гринпис России в сотрудничестве с множеством общественных организаций ведет кампанию по приданию охранного статуса для открытого моря Северного Ледовитого океана. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (далее Конвенцией), границы открытого моря, лежат за пределами исключительных экономических зон (ИЭЗ). Границы ИЭЗ лежат в пределах полосы ограниченной между 12 и до 200 миль от ближайшего берега (статьи 55 и 57 Конвенции). Соответственно, открытое море Северного Ледовитого океана (СЛО) – это его части, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды арктических государств, рис. 1. Площадь открытого моря СЛО составляет порядка 2,9 млн кв. км или почти 20% СЛО.

Рис. 1. Границы исключительных экономических зон в Северном Ледовитом океане.

Рассматриваемая территория уникальна с точки зрения сохранения биоразнообразия. В соответствии с выводами экспертов Конвенции ООН о биологическом разнообразии, рассматриваемая территория соответствует целому ряду критериев экологической и биологической важности морских акваторий (т.н. Criteria for Ecologically or Biologically Significant Marine Areas – EBSA). 1 По их мнению, на этой территории необходимо ограничить промышленную активность и расширить научные исследовательские работы. 2

Экспертами рассматриваются 2 участка открытого моря СЛО, важные с точки зрения соответствия EBSA, а именно:

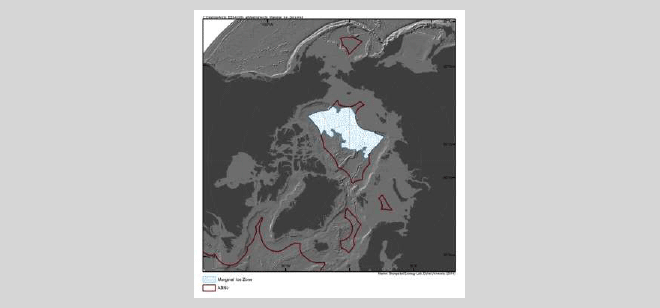

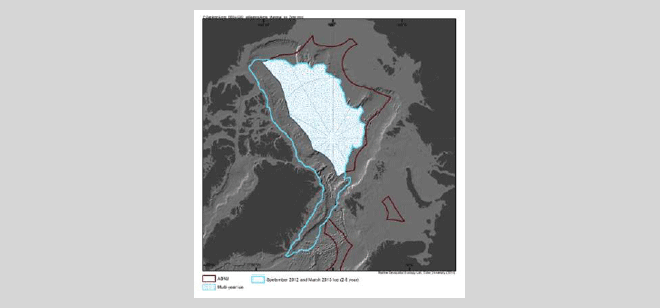

- участок в границах распространения сезонного ледового покрова, ограниченный глубинами более 500 м., см. рис. 2,

- участок в границах распространения многолетнего льда, см. рис. 3.

Рис. 2. Участок открытого моря СЛО в границах распространения сезонного ледового покрова, ограниченный глубинами более 500 м.

Рис. 3. Участок открытого моря СЛО в границах распространения многолетнего льда.

Первая территория имеет ценность с точки зрения соответствия критериям EBSA, в том числе по следующим признакам:

- местообитание таких важных видов, как треска, кольчатая нерпа, белый медведь;

- относительно высокая биопродуктивность;

- низкий уровень антропогенного вмешательства.

Для первой территории, важную роль играет наличие кромки кромки льда и открытой воды. Это является важным условием для охоты и выживания полярного медведя, который является высшим звеном в трофической цепи рассматриваемой экосистемы.

Вторая территория (в границах распространения многолетнего льда в части открытого моря СЛО) соответствует критериям EBSA по следующим признакам:

- присутствие эндемичных видов, чье местообитание приуроченно к многолетним льдам;

- местообитание некоторых популяций белых медведей;

- крайне низкий уровень антропогенного вмешательства.

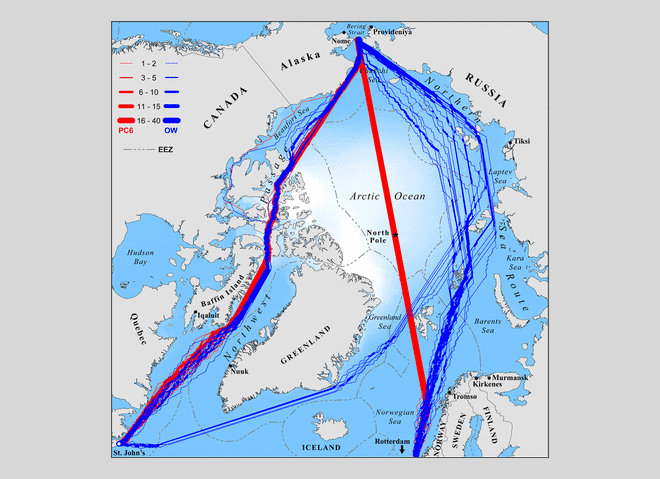

В перспективе в связи с хозяйственным освоением СЛО возможен конфликт, связанный с одной стороны с необходимостью сохранения биологической ценности открытого моря, а с другой – с возможным транспортным освоением открытого моря СЛО. Теоретически судоходные пути в СЛО могут пролегать через его центральную часть (акватории открытого моря), что укорачивает путь по сравнению с тем же Северным морским путем примерно на 20%, рис. 4.

Рис. 4. Судоходные пути в Северном Ледовитом океане.

Существует несколько подходов в отношении будущего открытого моря СЛО, в том числе через создание здесь охраняемой природной территории с особым режимом природопользования, включающей специальные правила для судоходства с целью исключения рисков для биоразнообразия, мораторием на добычу биоресурсов, исключением присутствия военных судов.

Необходимо отметить, что придание такого статуса имеет благоприятные последствия для стран региона, в том числе для России:

- ограничение судоходства через центральную часть СЛО в перспективе делает более привлекательным судоходство по Северному морскому пути;

- исключение присутствия военных судов обеспечивает дополнительную гарантия мирного будущего в регионе;

- снижение риска бесконтрольного рыбного промысла;

- наличие предмета для серьезного международного сотрудничества.

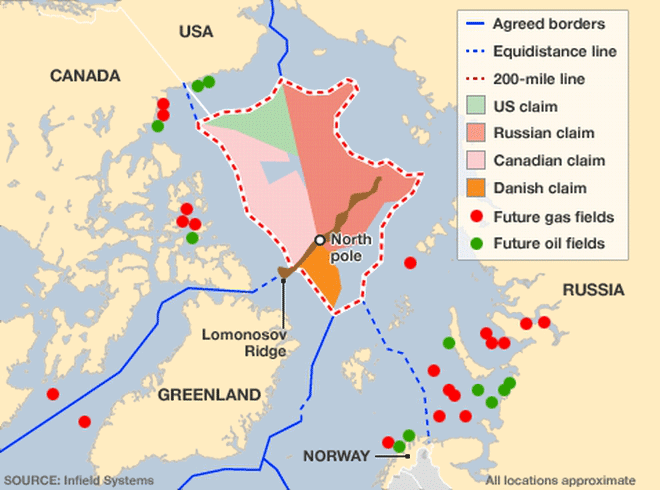

В качестве одного из альтернативных сценариев часто приводится разделение открытого моря между национальными юрисдикциями, что допускает Конвенция ООН по морскому праву. Дания, Канада, Норвегия и Россия подали или находятся в стадии подачи заявок по границам континентального шельфа с целью включения в национальные юрисдикции части континентального шельфа за пределами исключительных экономических зон (рис. 5).

Рис. 5. Заявки на установление границ континентального шельфа приарктических государств.

Сравнивая эти два подхода необходимо помнить о важных правовых последствиях, которые несет установление права над континентальным шельфом.

Существует миф, по которому предполагается, что границы континентального шельфа будут обеспечивать ту же юрисдикцию, которую обеспечивает статус исключительной экономической зоны (например, в постановке вопроса о том, кому будет принадлежать Северный полюс).

Однако это не так. Если ИЭЗ предоставляет национальную юрисдикцию для прибрежного государства с предоставлением права на добычу минеральных и биологических ресурсов) (статья 56 Конвенции) 3 и права принимать правила по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах (статья 234 Конвенции), то право на континентальный шельф дает только право на разведку и разработку природных ресурсов морского дна и его недр, а также биоресурсов – живых организмов, относящиеся к «сидячим видам» (Ст. 77 Конвенции).

Конвенция по морскому праву не предоставляет преимуществ в части судоходства, контроля за рыбным промыслом, военного присутствия и так далее в границах континентального шельфа за пределами исключительных экономических зон.

Иными словами, вопрос, кому будет принадлежать Северный полюс как точка пересечения оси вращения Земли с поверхностью Северного Ледовитого океана, имеет однозначный ответ – эта часть Северного Ледовитого океана (поверхность и толща воды) не будет принадлежать никому, и никто не сможет ее контролировать. Здесь смогут находиться военные корабли, танкеры, рыбопромысловые траулеры (если сбудутся наихудшие сценарии климатологов) стран под любым флагом.

В соответствии со статьей 79 Конвенции права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают правового статуса покрывающих вод и воздушного пространства над этими водами. Осуществление прав прибрежного государства в отношении континентального шельфа не должно ущемлять осуществление судоходства и других прав и свобод других государств, предусмотренных в настоящей Конвенции, или приводить к любым неоправданным помехам их осуществлению.

В настоящее время можно наблюдать готовность арктических государств к диалогу о необходимости создания охранного режима для открытого моря СЛО.

В 2013 г. Финляндия заявила о необходимости создания сети особо охраняемых природных территорий в Северном Ледовитом океане включая открытое море. США ведут активное лоббирование по введению моратория на рыбный промысел на территории открытого моря СЛО.

В этой связи важна позиция российского МИДа, который также не рассматривает открытое море Северного Ледовитого океана как зону возможного конфликта. В 2013 году А.В. Васильев, представитель РФ в Арктическом совете В 2013 г. заявил: «Нынешняя ситуация в Арктике предсказуема и стабильна. В этом регионе нет никакой гонки за природными ресурсами. По данным датских коллег, 95–97% разведанных полезных ископаемых расположено в исключительных экономических зонах прибрежных арктических государств».

В 2014 году позиция была подтверждена новым представителем РФ в Арктическом совете В.В. Барбиным: «В регионе нет потенциала для конфликтов из-за доступа к минеральным или морским биологическим ресурсам, который мог бы привести к серьезной конфронтации… У России нет и территориальных споров в Арктике. Морские пространства с соседями – Норвегией и США – разграничены на основе международных договоров и соглашений. Международное право регламентирует и возможности расширения внешних границ континентального шельфа прибрежных государств».

Интересна позиция представителей депутатского корпуса Государственной Думы. На IV Международном форуме: «Арктика настоящее и будущее» заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии М.В. Слипенчук в своем сообщении высказал идею необходимости разработки и принятия Международной конвенции о демилитаризации Арктики.

UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5 “REPORT OF THE ARCTIC REGIONAL WORKSHOP TO FACILITATE THE DESCRIPTION OF ECOLOGICALLY OR BIOLOGICALLY SIGNIFICANT MARINE AREAS” Helsinki, 3 to 7 March 2014.

Template for Submission of Scientific Information to Describe Areas Meeting Scientific Criteria for Ecologically or Biologically Significant Marine AreasPresented by Stanislav Belikov, and All.

Статья 56 ПРАВА, ЮРИСДИКЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

1. Прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет:

a) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами, и в отношении других видов деятельности по экономической разведке и разработке указанной зоны, таких, как производство энергии путем использования воды, течений и ветра;

b) юрисдикцию, предусмотренную в соответствующих положениях настоящей Конвенции, в отношении:

i) создания и использования искусственных островов, установок и сооружений;

ii) морских научных исследований;

iii) защиты и сохранения морской среды;

c) другие права и обязанности, предусмотренные в настоящей Конвенции.

Источник