- Биоценоз, биотоп, экосистема

- Чем экосистема отличается от биогеоценоза

- Биоценоз, определение

- Границы биоценоза

- Структура биоценоза

- Организмы входящие в состав биоценоза

- Пищевые цепи биоценоза

- Общая характеристика биоценоза и биогеоценоза (экосистемы)

- 14.7.Общая характеристика биоценоза и биогеоценоза (экосистемы)

Биоценоз, биотоп, экосистема

Совокупность на определенном пространстве земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, почвы, климатических условий, растительного, животного мира), объединенных обменом веществ и энергии в единый природный комплекс называют биогеоценозом. В состав биогеоценоза входят биотоп и биоценоз.

Под биоценозом понимают устойчивую систему совместно существующей биоты (автотрофных и гетеротрофных организмов). Таким образом, биоценоз — это конкретная совокупность живых организмов на определенном пространстве суши или акватории. Это пространство с конкретными условиями произрастания и является биотопом.

- Биотоп — однородное по абиотическим факторам пространство среды, занятый биоценозом (то есть место жизни видов, организмов).

- Биоценоз — это конкретная совокупность живых организмов на определенном пространстве суши или акватории.

Чем экосистема отличается от биогеоценоза

Необходимость введения понятия биогеоценоз вызвана тем, что экологическая система не имеет пространственной привязки (экосистемой может быть и корова с микроорганизмами, паразитирующими на ее теле). Биогеоценоз — это всегда определенный отдельный участок биосферы. С этой точки зрения биогеоценоз можно рассматривать как частный случай, или один из видов экосистемы, который имеет четкую территориальную привязку. Следовательно, ограниченность определенной территорией и является основным отличием биогеоценоза от экосистемы. Понятие «биоценоз» — условное, поскольку вне среды существования организмы жить не могут, но им удобно пользоваться в процессе изучения экологических связей между организмами.

Часто экосистему отождествляют с биогеоценозом. И.Дедю считает, что категории экосистема и биогеноценоз совпадают на уровне растительной совокупности и различаются только выше и ниже этого уровня.

Группировка и неживая среда функционируют вместе как экологическая система (экосистема). Группировке соответствует термин биоценоз, а экосистеме — биогеоценоз. Таким образом накладываются не только два термина — экосистема (предложен А.Тенсли) и биогеоценоз (предложен В.М.Сукачовым), но и два несколько разных подхода. Экосистемой, например, может быть, по широкой трактовке многих ученых, и океан, и капля воды. В представлении же В.М.Сукачова, биогеоценоз — это экосистема в пределах конкретного фитоценоза.

Биоценоз, определение

С экологической точки зрения критериями выделения биоценозов и экосистем является видовой состав флоры и фауны, временная продолжительность системы и пространственных границ. Группировку можно назвать биоценозом только тогда, когда она соответствует следующим критериям:

1. Имеет характерный видовой состав. Существует две характерные группы видов:

- доминантные виды, которые создают внешний вид биоценоза ( сосновый, ковыльный, сфагновый, вересковый), причем каждый из них имеет свою особую, неповторимую внешность;

- субдоминантным виды, которые хоть и не выделяются так явственно, как первая группа, но своим присутствием отражают условия произрастания. Характерные виды указывают на эти специфические условия среды, хотя часто не является видами-доминантами. Например, когда мы вспоминаем о барвинке, то видим дубраву, в которой доминирует дуб.

2. Имеет необходимый набор видов. Биоценоз является системой, в рамках которой реализуется оборот материи и энергии, который осуществляется между компонентами биоценоза и среды. Поэтому биоценозом может называться только такая система, которая содержит все элементы, необходимые для реализации обращения материи, — прежде всего продуценты, консументы, редуценты. Все группы организмов обеспечивают то, что мы называем полночленностью биоценоза. Отсутствие отдельных членов в той или иной системе не дает права называть ее биоценозом, а лишь частью биоценоза, или неполночленным биоценозом.

3. Характеризуется определенной длительностью во времени. Биоценоз с его видовым составом является системой стойкой и долговечной, однако его жители имеют разную продолжительность жизни. Например, у микробов она длится минуты, в мелких беспозвоночных — дни, у крупных — годы, а лесные деревья живут сотни лет. Отдельные биоценозы тропических лесов отличаются геологической историей, тогда как на местах пожарищ или эвтрофных озер (неглубокие, до 10 — 15м, равнинные озера с высокой биологической продуктивностью) развиваются вполне юные биоценозы.

4. Имеет свою территорию и границы. Пространство, на котором функционирует отдельный биоценоз, отличается однородностью и особенностью условий биотопа. Малые биоценозы могут существовать на нескольких квадратных метрах (источник с его особым животным и растительным миром), тогда как дубравы Черного леса, например, протянулись на сотни квадратных километров с востока к западу. Главным в определении границы биоценоза является полночленность и реализация обращения материи.

Границы биоценоза

Выделить границы между двумя биоценозами несложно, если их абиотические и биотические факторы заметно отличаются (озеро и река, лес и поле, болото и луга летней поймы). Однако и в пределах этих биоценозов, если внимательнее их исследовать, можно увидеть мелкие полночленные образования. Чаще всего пределы биоценоза определяются с учетом характерных жизненных форм (деревья, кустарники, лесные, луговые или степные травы), то есть членением фитоценоза. Сложность в изучении биоценозов заключается в том, что животные организмы могут мигрировать в соседние фитоценозы и поэтому нельзя утверждать, что определенной растительной группировке обязательно соответствует какая-то одна группировка животных. Одна растительная группировка может служить кормовой базой для нескольких видов консументов, и наоборот, один вид животных может кормиться в нескольких разнотипных растительных группировках. Поэтому изучение биоценозов требует глубоких исследований не только флоры и фауны, но и функционирование отдельных факторов биоценотической системы. В течение последних десятилетий все чаще употребляется термин «агроценоз».

Структура биоценоза

Структура биоценоза в пределах экосистемы может подразделяться на следующие виды.

1. Видовая структура:

Видовое разнообразие является одним из основных показателей структуры биоценоза.

2. Пространственная структура. Видовые популяции в составе экосистем (или экосистем) располагаются как по плоскости (горизонтально), так и по вертикали. Благодаря этому система всегда занимает трехмерный пространство.

Например, лесные фитоценозы вертикально структурированные по ярусности:

- Первый ярус — грунтовая, лиственная подстилка, лишайники, водоросли.

- Второй ярус — низкорослые травы, мхи.

- Третий ярус — высокорослые травы.

- Четвертый ярус — кусты.

- Пятый ярус — среднерослые деревья.

- Шестой ярус — высокорослые деревья.

Горизонтальная структура обусловлена мозаичностью и связана с неравномерным распределением популяций по плоскости.

Пространственная структура обусловливает возникновение топических связей между организмами, — это борьба за место поселения и хранилища.

С другой стороны, топические связи положительно влияют на формирование более полночленных биоценозов (например, кроны деревьев перехватывают большую часть солнечной энергии, формируя при этом температурный и водный режим для других растений биоценоза).

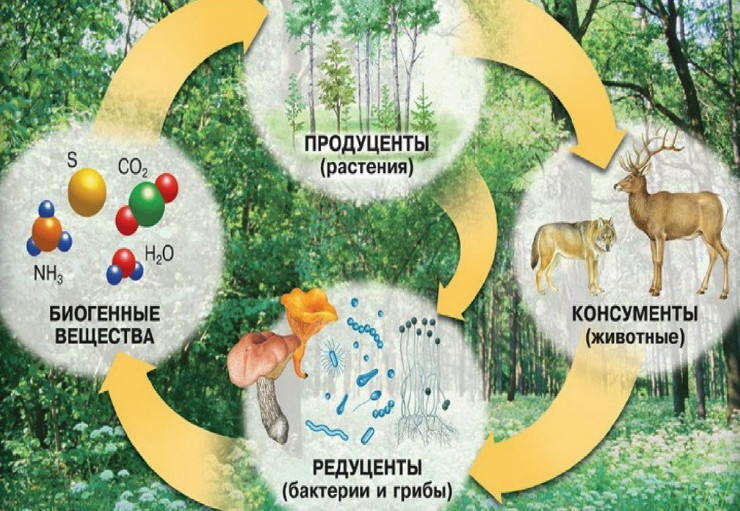

3. Трофическая структура. Трофическая структура предусматривает распределение организмов на продуцентов, консументов и редуцентов, которые в конкретных экосистемах формируются за счет популяций многих видов.

Организмы входящие в состав биоценоза

Продуценты (автотрофы, производители) — это организмы, которые создают (продуцируют) органическое вещество из неорганического (воды, углекислого газа и минеральных солей) за счет солнечной энергии в процессе фотосинтеза. Образованная глюкоза (виноградный сахар), является исходным веществом для других органических соединений. Эти соединения растения используют для поддержания обмена веществ и для построения субстанции собственного тела (фитомассы). При этом энергия теряется при дыхании и отдаче тепла. Лишь незначительная часть светоизлучения — лучистой энергии превращается в химическую энергию. Продуценты способны самостоятельно создавать и обеспечивать себя органическим веществом и выполняют роль накопителей органического вещества. К продуцентам принадлежат зеленые растения.

Консументы (гетеротрофы) — это организмы, получающие энергию за счет питания автотрофами или другими консументами. Они зависят от автотрофов, поскольку для питания нуждаются в богатых энергией веществах, чтобы из них строить субстанцию своего тела (зоомаса). Гетеротрофы используют энергию химических связей органических веществ, которая была аккумулирована автотрофами. Часть энергии теряется через дыхание. Консументы различают по порядкам:

- Консументы 1-го порядка — это растительноядные животные, например растительноядные насекомые.

- Консументы 2-го порядка — поедают консументов 1-го порядка (хищники), например ящерицы, лягушки, насекомоядные птицы и тому подобное.

- Консументы 3-го порядка — могут питаться консументами 2-го порядка. Часто ими являются хищные звери, птицы.

Редуценты — это микроорганизмы, разлагающие органическое вещество продуцентов и консументов до простых соединений — воды, углекислого газа, минеральных солей, замыкая таким образом круговорот веществ в биосфере; это — микроорганизмы (бактерии и грибы), которые являются гетеротрофными деструкторами. Их деятельность поддерживают в экосистеме много маленьких беспозвоночных животных (равноногие ракообразные, клещи, личинки насекомых):

- Сапрофаги питаются мертвой органической субстанцией;

- Копрофаги поедают животные экскременты, при этом бактерии и грибы, которые на них поселяются, составляют важную часть питания;

- Некрофаги — питающееся мертвечиной, падалью.

Работа деструкторов заканчивает круговорот веществ образованием СО2, NН4, Н2S, СН4, Н2 и ионов, таких как РО43-, С1, Na+, K+, Са2+ и др.

Продуценты и деструкторы сами создают короткий круговорот. В длинном круговороте между ними находятся консументы.

Пищевые цепи биоценоза

Цепь питания (трофическая цепь) — взаимоотношения между организмами во время переноса энергии пищи от ее источника (зеленого растения) через ряд организмов (путем поедания) на более высокие трофические уровни;

— ряды взаимосвязанных видов, в которых каждый предыдущий является объектом питания следующего, также называют цепями питания.

Различают цепи питания различных типов. Тип цепи зависит от начального звена. Начальным звеном в цепях питания могут быть растения, мертвые растения, остатки или помет животных. Например:

- растения — тли — мелкие насекомоядные птицы — хищные птицы;

- растения — зайцы — лисы — волки.

В данных случаях ряды начинаются с растений. К другому типу рядов питания принадлежат ряды, начинающиеся с помета животных с неиспользованными запасами веществ:

- коровий помет — личинки мух — насекомоядные птицы — хищники.

Примером цепей питания, которые начинаются с растительных остатков, могут быть:

- растительный перегной — дождевые черви — кроты.

Каждая из звеньев цепи питания может использовать только 5-15% энергии пищи для построения вещества своего тела. Вследствие неизбежной потери энергии количество создаваемого органического вещества в каждом следующем звене уменьшается. Таким образом, каждая цепь потребления содержит, как правило, не более 4-5 звеньев, так как вследствие потери энергии общая биомасса каждого следующего звена примерно в 10 раз меньше предыдущей. Эта закономерность называется правилом экологической пирамиды.

Экологическая пирамида бывает трех типов:

- пирамида чисел — показывает численность отдельных организмов на каждом уровне, причем общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым звеном уменьшается;

- пирамида биомассы — количественное соотношение органического вещества; при этом суммарная масса растений оказывается больше, чем биомасса всех травоядных организмов, масса которых, в свою очередь, превышает массу всех хищников;

- пирамида энергии (продукции) — количество энергии в продуктах каждого уровня, причем на каждом последующем трофическом уровне количество биомассы, образующейся в единицу времени, больше, чем на следующем.

Основа в пирамидах чисел и биомассы может быть меньше, чем следующие уровни (в зависимости от соотношения размеров продуцентов и консументов). Пирамида энергии всегда сужается к верху.

Все три правила пирамид — продукции, биомассы и чисел — выражают в итоге энергетическое отношение в экосистемах. Первые два правила оказываются в группировках с определенной трофической структурой, последнее (пирамида продукции) имеет универсальный характер.

Знание законов продуктивности экосистем и а количественный учет потока энергии имеют большое практическое значение:

- первичная продукция агроценозов и природных группировок — основной источник питания для человечества;

- полученная за счет сельскохозяйственных животных вторичная продукция не менее важна, так как содержит животные белки.

Эффективность трофических цепей оценивается величиной биомассы экосистемы и ее биологической продуктивностью. Умение точно рассчитать поток энергии и масштабы продукции экосистем позволяет получить наибольший выход продукции, необходимой человеку.

Источник

Общая характеристика биоценоза и биогеоценоза (экосистемы)

14.7.Общая характеристика биоценоза и биогеоценоза (экосистемы)

Биоценоз. В природе популяции разных видов объединяются в системы более высокого ранга — сообщества, или биоценозы.

Биоценоз (греч. bios — жизнь, koinos — общий) — исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию на однородном участке территории или акватории. Термин «биоценоз» предложил немецкий зоолог К.Мебиус в 1877г.

Приспособленность членов биоценоза к совместной жизни выражается в определенном сходстве их требований к важнейшим абиотическим условиям среды (освещенность, характер увлажнения почвы и воздуха, тепловой режим и т. д.) и в закономерных отношениях друг с другом. Связь между организмами необходима для осуществления их питания, размножения, расселения, защиты и т. д. Однако в ней кроется и определенная угроза и даже опасность для существования того или иного индивидуума. Биотические факторы среды, с одной стороны, ослабляют организм, с другой — составляют основу естественного отбора — важнейшего фактора видообразования.

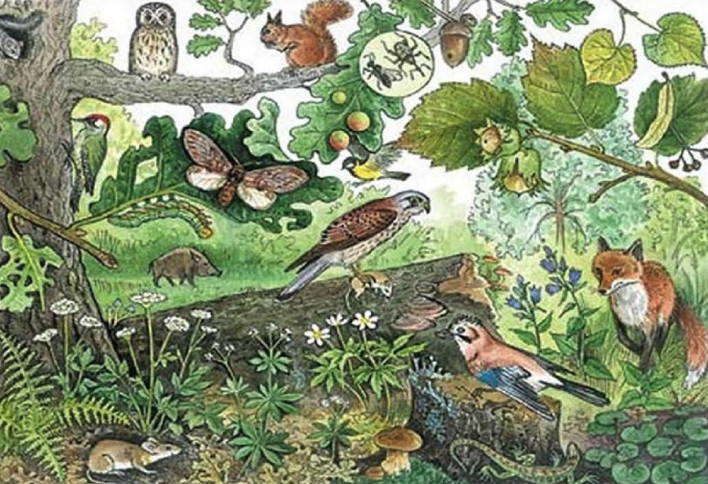

Масштабы биоценотических группировок организмов (биоценозов) различны — от сообществ на стволе дерева, в норе или на болотной кочке (их называют микросообществами) до населения участка дубравы, соснового или елового леса, луга, озера, болота или пруда. Принципиальной разницы между биоценозами разных масштабов нет, поскольку мелкие сообщества являются составной частью более крупных, для которых характерно возрастание сложности и доли косвенных связей между видами.

Составными частями биоценоза являются фитоценоз (устойчивое сообщество растений), зооценоз (совокупность взаимосвязанных видов животных), микоценоз(сообщество грибов) и микробоценоз (сообщество микроорганизмов).

Понятия «экотоп» и «биотоп». Участок земной поверхности (суши или водоема) с однородными условиями обитания, занимаемый тем или иным биоценозом, называется биотопом (греч. bios — жизнь, topos — место).

Климатоп (комплекс климатических факторов) и эдафотоп (почвенно-грунтовые условия) в совокупности составляют экотоп. Различия между этими понятиями в том, что биотоп — это условия среды, видоизмененные живыми организмами, а экотоп — первичный комплекс факторов физико-геогафической среды без участия живых существ.

В пространственном отношении биотоп соответствует биоценозу. Границы биоценоза устанавливают по фитоценозу, имеющему легко распознаваемые черты. Например, сосновые леса легко отличимы от еловых, верховое болото — от низинного и т. д. Кроме того, фитоценоз является главным структурным компонентом любого биоценоза, поскольку определяет видовой состав зоо-, мико- и микробоценозов.

Биогеоценоз и экосистема. Сообщества организмов тесно связаны не только друг с другом, но и с абиотической средой. Растения могут существовать только при наличии света, углекислого газа, воды, минеральных солей. Животные и другие гетеротрофные организмы (грибы, большинство бактерий) живут за счет автотрофов, но нуждаются в поступлении таких неорганических соединений, как кислород и вода. В любом биотопе запасы неорганических соединений, необходимых для поддержания жизнедеятельности населяющих его организмов, сравнительно малы и постоянно убывают, поэтому необходимо их возобновление. Из окружающей среды живые организмы поглощают биогенные элементы и энергию и возвращают их обратно (например, при дыхании, выделении экскрементов, разложении растительных и животных остатков). Благодаря этим обменным процессам биоценоз и окружающая его неорганическая среда (экотоп) представляют собой сложную систему, получившую название экосистема или биогеоценоз.

Термин «экосистема» был предложен в 1935 г. английским экологом А. Тенсли, который подчеркивал, что в природе органические (биотические) и неорганические (абиотические) факторы выступают как равноправные компоненты и не следует отделять организмы от окружающей их среды.

Таким образом, биогеоценоз — это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов (биоценоз) и определенными условиями среды обитания (биотоп), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс (рис. 14.3). Во многих странах мира такие природные комплексы называют экологическими системами (экосистемами).

Рис. 14.3. Биоценоз в экосистеме.

Биогеоценоз и экосистема — понятия сходные, но не тождественные. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания. Биогеоценоз, согласно российскому ученому В. Н, Сукачеву, отличается от экосистемы определенностью объема. Если экосистема может охватывать пространство любой протяженности. —— от капли прудовой воды с содержащимися в ней микроорганизмами до биосферы в целом, то биогеоценоз —- это экосистема, границы которой обусловлены характером растительного покрова, т. е. определенным фитоценозом. Следовательно, любой биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экосистема есть биогеоценоз.

Источник