- Океаническая плита

- Смотреть что такое «Океаническая плита» в других словарях:

- Теория тектоники плит: выяснилось, как на самом деле устроена поверхность Земли

- Из чего состоит поверхность Земли?

- Как устроены литосферные плиты?

- Как двигаются литосферные плиты?

- Что ученые узнали о теории тектоники плит?

- Какое будущее у науки тектоники?

- Литосферные плиты — список крупных плит и основные причины их сдвигов

- Земная кора

- Теория дрейфа континентов

- История открытия

- Плавающие материки

- Платформы и роль конвекционных потоков

- Типы границ плит

Океаническая плита

B. B. Козлов.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Смотреть что такое «Океаническая плита» в других словарях:

Плита Соломонова моря — Карта расположения плиты Соломонова моря Плита Соломонова моря литосферная микроплита, расположена на юго западе от Соломоновых островов, на юге Тихого океана. Площадь составляет 0,00317 … Википедия

Плита Горда — океаническая тектоническая плита расположена под Тихим океаном на севере Калифорнии, один из северных остатков плиты Фараллон.[1]. Восточный край имеет конвергентную границу в зоне субдукции под Северо Американской плитой в северной… … Википедия

Плита Фараллон — Трехмерная модель, показывающая положение остатков плиты Фараллон в глубине мантии Земли … Википедия

Плита Кула — … Википедия

Литосферная плита — Литосферная плита это крупный стабильный участок земной коры, часть литосферы. Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности границами плиты. Границы плит… … Википедия

Адриатическая плита — Апулийская плита маленькая тектоническая микроплита, что откололась от Африканской плиты трансформным разломом в меловом периоде. Имеет континентальную кору. Северная часть плиты испытала деформации во времена Альпийской складчатости, когд … Википедия

Южно-Американская плита — Литосферные плиты. Южно Американская плита плита показана сиреневым цветом. Южно Американская плита литосферная плита, содержащая континент Южная Америка и Юго … Википедия

Северо-Американская плита — Литосферные плиты. Северо Американская плита показана коричневым цветом. Северо Американская плита литосферная плита, содержащая континент Северна … Википедия

Тектоника плит — Геотектонические процессы согласно концепции тектоники плит Тектоника плит современная геологическая теория о движении литосферы, согласно которой земная кора состо … Википедия

Тихий океан — У этого термина существуют и другие значения, см. Тихий океан (значения). Тихий океан … Википедия

Источник

Теория тектоники плит: выяснилось, как на самом деле устроена поверхность Земли

Ранее считалось, что поверхность Земли статичная и жесткая. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов. Что об этом известно?

Из чего состоит поверхность Земли?

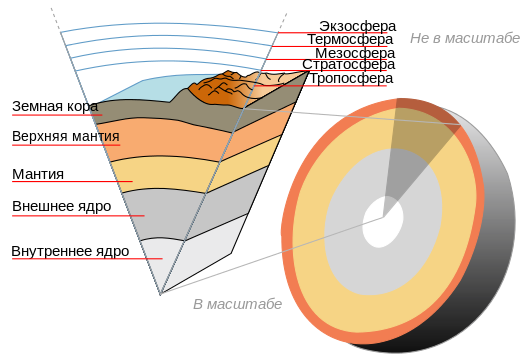

Недра Земли можно делить на слои по их механическим (в частности реологическим) или химическим свойствам. По механическим свойствам выделяют литосферу, астеносферу, мезосферу, внешнее ядро и внутреннее ядро. По химическим свойствам Землю можно разделить на земную кору, верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро.

Центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2 900 км.

Мантия Земли простирается до глубины 2 890 км, что делает ее самым толстым слоем Земли. Давление в нижней мантии составляет около 140 ГПа (1,4·10 6 атм).

Мантия состоит из силикатных пород, богатых железом и магнием по отношению к вышележащей коре. Высокие температуры в мантии делают силикатный материал достаточно пластичным, чтобы могла существовать конвекция вещества в мантии, выходящего на поверхность через разломы в тектонических плитах.

Толщина земной коры может быть от 5 до 70 км в глубину от поверхности. Самые тонкие части океанической коры, которые лежат в основе океанических бассейнов (5–10 км), состоят из плотной железо-магниевой силикатной породы, такой как базальт.

В нашем материале речь пойдет в верхней части строения Земли: о литосферных плитах.

Как устроены литосферные плиты?

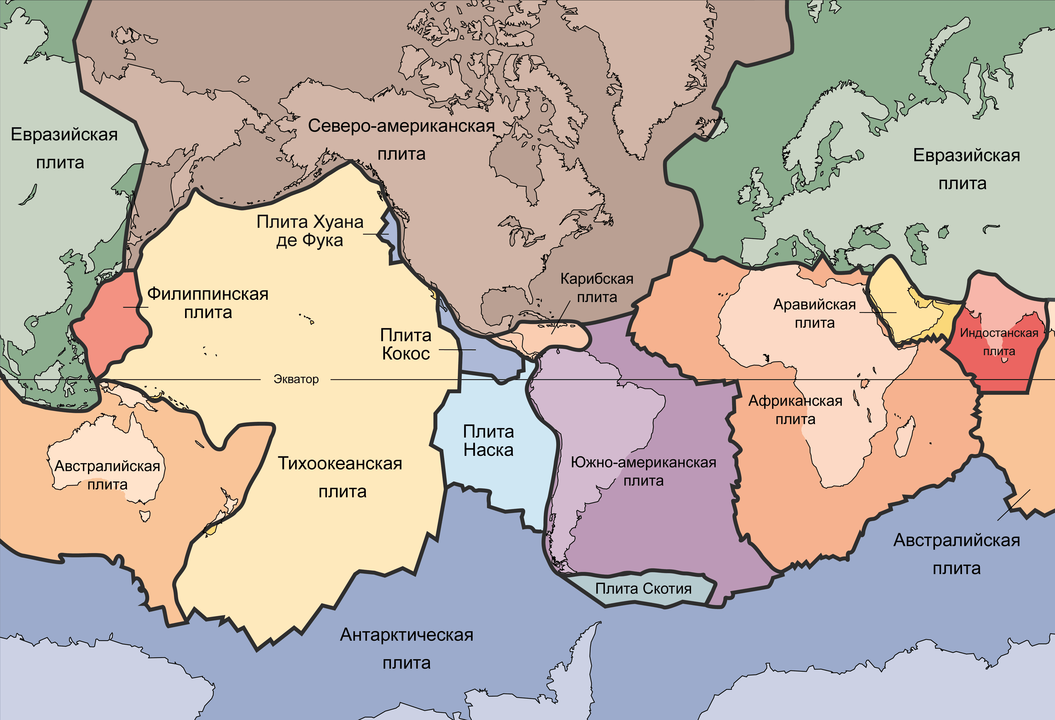

Существует два принципиально разных вида земной коры — кора континентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены исключительно океанической корой, другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору океаническую.

Суммарная мощность (толщина литосферы) океанической литосферы меняется в пределах от 2–3 км в районе рифтовых зон океанов до 80–90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 200–220 км.

Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины внешнего ядра.

С другой стороны, разделение земной коры на плиты неоднозначно, и по мере накопления геологических знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются несуществующими. Поэтому очертания меняются со временем и в этом смысле. Особенно это касается малых плит, в отношении которых геологами предложено множество кинематических реконструкций, зачастую взаимно исключающих друг друга.

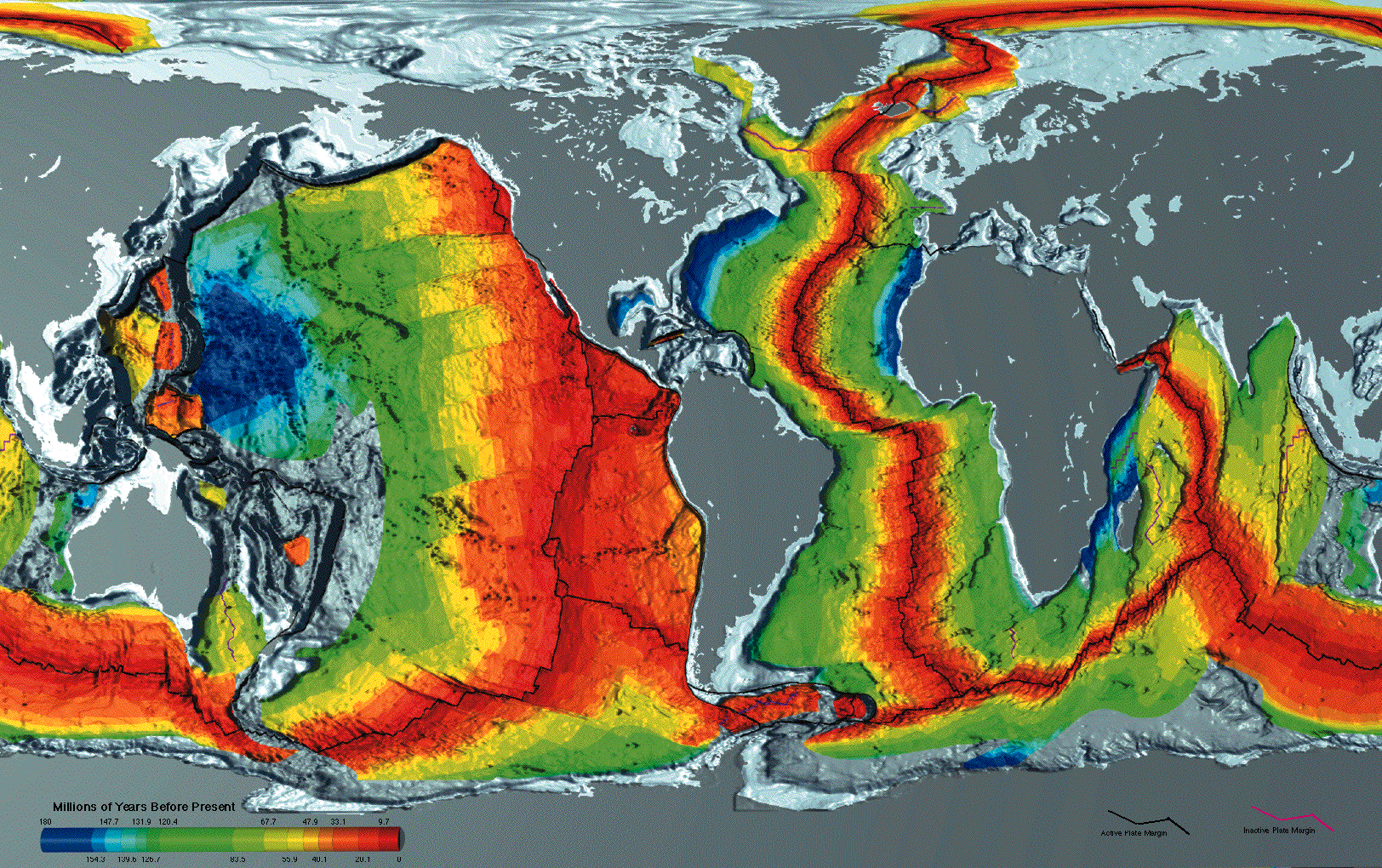

Скорость горизонтального движения литосферных плит в наше время варьируется от 1 до 6 см в год (скорость раздвигания плит — от 2 до 12 см в год). Скорость раздвигания плит от Срединно-Атлантического хребта в северной части его составляет 2,3 см в год, а в южной части — 4 см в год.

Наиболее быстро раздвигаются плиты вблизи Восточно-Тихоокеанского хребта у острова Пасхи — их скорость 18 см в год. Медленнее всего раздвигаются плиты в Аденском заливе и Красном море — со скоростью 1–1,5 см в год.

Типы столкновений литосферных плит:

Граница столкновения проходит между океанической и континентальной плитой. Плита с океанической корой подвигается под континентальную плиту. Примеры столкновения: плита Наска с Южноамериканской плитой и плита Кокос с Североамериканской плитой.

Одна из плит подвигается под другую — ту, на которой находится группа островов. Примеры столкновения: Североамериканская плита с Охотской плитой, с Амурской плитой, с Филиппинской плитой, с Индо-Австралийской плитой; Южноамериканская плита с Карибской плитой.

Тип столкновения, когда ни одна из плит не уступает другой и они обе образуют горы. Примеры: Индостанская плита с Евразийской плитой.

Как двигаются литосферные плиты?

Согласно современному научному подходу к движению плит, земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции.

Тепловая конвекция в веществе мантии возникает как эффективный механизм передачи тепловой энергии из ядра Земли и представляет собой конвективные ячейки размером до нескольких тысяч километров. Над восходящими потоками мантийного вещества, то есть горячими и менее плотными, располагаются зоны спрединга океанского дна.

Нисходящие струи остывшего и более плотного мантийного вещества увлекают за собой литосферные плиты в зонах субдукции. Движение плит осуществляется за счет вязкого сцепления вещества верхней мантии, находящегося в конвективном движении, с неровной подошвой литосферы.

Современные движения литосферных плит фиксируются несколькими методами, самыми распространенными из которых являются методы космической геодезии. Современные GPS-приемники способны фиксировать перемещения плит с точностью до долей миллиметра в год.

Последствия движения литосферных плит также можно наблюдать в сейсмодислокациях — нарушениях сплошности горных пород, возникающих в результате землетрясений, которые, в свою очередь, являются следствием мгновенного снятия напряжений в земной коре.

Известный пример сейсмодислокации — забор на ферме в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско, разделенный на две части, сдвинутые вдоль разлома Сан-Андреас относительно друг друга на несколько метров.

Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера

Более 90% поверхности Земли в современную эпоху покрыто восьмью крупнейшими литосферными плитами:

- Австралийская плита

- Антарктическая плита

- Африканская плита

- Евразийская плита

- Индостанская плита

- Тихоокеанская плита

- Северо-Американская плита

- Южно-Американская плита

Что ученые узнали о теории тектоники плит?

Ученый Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета США уверен, что поверхность Земли нельзя считать статичной, ведь она постоянно взволнована. Более того, по мнению специалиста, тектоника действует правильно, расставляя все на свои места. Разломы земной коры также являются результатом взаимодействия подземных плит.

На протяжении веков наука считала, что поверхность Земли, ее крайний слой статичен и жесток. Он не движется и не изменяется. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она явно указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов.

Все эти события так или иначе связаны с горячими недрами Земли. Все знакомые нам пейзажи, которые есть на планете, являются продуктами эонного цикла, в которого планета занята постоянным усовершенствованием себя.

Тектоника плит сегодня описывает весь внешний слой Земли. Он занимает толщину около 100 км и разбивается на своеобразные паззлы из плит породы, несущей континенты и морское дно. При этом пластины, образующиеся в процессе этого движения, опускаются вглубь планеты. Этот цикл, как заявляют ученые, создает многие геологические чудеса, но он же является и причиной многих стихийных бедствий на нашей планете.

Он связывает между собой многие несовместимые вещи: спрединг морского дна и магнитные полосы в местах формирования землетрясений и горных хребтов. Геодинамик Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета считает, что тектоника плит действует правильным образом, поскольку она все расставляет на свои места.

А потому теория кажется не просто убедительной, а реальной. Поверхность Земли нельзя считать неподвижной. Она постоянно взволнованная и беспокойная. Образуемые разломы — это тоже результат взаимодействия тектонических плит. Они подтверждают идею дрейфующих континентов, которая считается необычной.

Какое будущее у науки тектоники?

Несмотря на кажущуюся простоту и изящность, по мере накопления новых данных концепция тектоники литосферных плит непрерывно развивается.

Одним из актуальных вопросов современной тектоники и геодинамики остается объяснение причин внутриплитного магматизма и магматизма горячих точек, в результате которого возникают цепочки океанических островов, например, Гавайи или супервулканы вроде Йеллоустонского, а также крупные магматические провинции, скажем, Сибирские траппы и траппы плато Декан в Индии.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины внутриплитного магматизма, является концепция мантийных плюмов — струй горячего мантийного вещества, поднимающихся с границы ядро — мантия и являющихся источником избыточного (по сравнению со средним для мантии значением) тепла, которое инициирует выплавление огромных объемов магмы.

В случае излияния на поверхность континента или океанского дна эти расплавы, по составу соответствующие базальтам, формируют крупные изверженные провинции.

Если при подъеме к поверхности земли плюм упирается в океанскую кору, то он прожигает ее, в результате чего формируются вулканические острова — подводные вулканы, вершины которых возвышаются над поверхностью океана, или крупные океанские базальтовые плато вроде плато Онтонг-Джава в Тихом океане.

Источник

Литосферные плиты — список крупных плит и основные причины их сдвигов

Земная кора

Для изучения земной коры, как правило, используются косвенные методы. Таким образом, можно построить две модели, объясняющие её строение и формирование в соответствии с составом пород и их динамикой. С одной стороны, получается статическая модель, по которой планета состоит из коры, мантии и ядра. С другой — динамическая, где слоями выступают литосфера, астеносфера, мезосфера и ядро. Статическая модель предполагает два неподвижных вида земной коры: континентальный и океанический.

Согласно динамической модели, литосфера лежит на астеносфере и состоит из коры и внешней мантии, имеет жёсткую структуру и простирается до 120 км в глубину, где высокие температура и давление расплавляют составляющие материалы.

В зависимости от типа оболочки, дифференцируется на два вида:

- Континентальная — состоит из континентальной коры и внешней части мантии. Она самая старая и глубокая, образует материки, горные цепи и так далее.

- Океаническая — состоит из океанической коры и мантии. Она тонкая (на некоторых участках толщина до 7 км), молодая, представляет собой дно океанов и состоит в основном из базальтовых пород. По ней проходят океанические горные хребты.

Теория дрейфа континентов

До рубежа XIX и XX вв. геологи предполагали, что основные очертания суши неизменны, а большинство геоморфологических объектов (горные хребты) можно объяснить вертикальным движением земной коры по принципу геосинклиналей. Однако ещё в эпоху Великих географических открытий было замечено, что противоположные берега Атлантического океана и края континентальных шельфов имеют сходные формы. Их модели легко соединяются, как конструктор.

С тех пор было предложено много теорий для объяснения этой очевидной совместимости, но предположение о твёрдой Земле затрудняло их развитие. Всё изменило открытие радия и связанных с ним свойств в 1896 г. Появилась возможность для более точного определения предполагаемого возраста планеты. Расчёты показали, что даже если бы она начала свою эволюцию как раскалённое тело, то её температура могла упасть до нынешних значений через несколько десятков миллионов лет. Учёные пришли к выводу, что Земля намного старше, чем предполагали, а её ядро всё ещё достаточно горячее, чтобы быть жидким.

История открытия

Тектоническая теория плит возникла из гипотезы о континентальном дрейфе, предложенной немецким метеорологом и исследователем Арктики Альфредом Вегенером в 1912 г. Он предположил, что нынешние материки когда-то образовывали единую суперконтинентальную сухопутную территорию Пангею и сравнил их с айсбергами из гранита низкой плотности, плавающими в более плотном море базальта. Его основные аргументы:

- Противоположные береговые линии континентов часто совпадают.

- Сопоставление горных поясов и типов горных пород: если материки собираются, то хребты в Западной Африке, Северной Америке, Гренландии и Западной Европе сходятся.

- Распределение окаменелостей растений и животных на отдельных континентах взаимосвязано. Например, останки мезозавра найдены на юге Африки и в Южной Америке. Они сохранились в речных отложениях, поэтому палеонтологи сделали вывод: рептилия обитала в пресноводной среде и не могла путешествовать через океан. Либо континенты примыкали друг к другу, либо мезозавр эволюционировал раздельно и одновременно на двух материках, что маловероятно. Ископаемый папоротник сейчас встречается во многих частях мира с различным климатом. Вегенер полагал, что его распространение можно объяснить огромным ареалом до распада единого континента.

- Исследователь собрал геологические данные, которые показали, что породы, образовавшиеся 200 миллионов лет назад в Индии, Австралии, Южной Америке и на юге Африки, демонстрировали признаки континентального оледенения. При нынешней географии для такого явления потребовалось бы глобальное остывание планеты. Однако в то же время на востоке США существовали тропические болота. Очевидно, что не весь мир был в глубокой заморозке и такое явление можно было бы объяснить в случае расположения материков близко к Южному полюсу.

Доказательства дрейфа континентов казались логичными, но были отвергнуты потому, что Вегенер не смог предложить приемлемый механизм перемещения огромных масс суши. По его предположению они проталкивались через скалистое дно океана из-за приливных сил примерно так же, как плуг прорезает почву.

В 1947 г. группа учёных во главе с Морисом Юингом, используя исследовательское судно Океанографического института Вудс-Холла «Атлантис» и набор инструментов, подтвердила существование подъёма в центральной части Атлантического океана. Они обнаружили, что морское дно под слоем отложений состоит из базальта, а не гранита, который составляет основу материков. Также выяснилось, что океаническая кора намного тоньше континентальной. Эти открытия подняли важные и интригующие вопросы.

С середины XX века многие учёные при помощи магнитометров, разработанных во время Второй мировой войны для обнаружения подводных лодок, начали распознавать странные магнитные колебания на дне океанов. Открытие не стало неожиданным, так как базальт — богатая железом вулканическая порода и содержит сильно намагниченный минерал магнетит, который может искажать показания компаса. Эти наблюдения предоставили ещё один способ изучения глубокого дна океанов.

Когда вновь образованные горы охлаждаются, такие породы регистрируют направление магнитного поля Земли в тот момент. По мере картографирования и составления схем стало понятно, что узоры с нормальной и обратной полярностью проявляют некоторые закономерности по аналогии с горными породами. Когда пласты на участках отдельных материков очень похожи, это говорит о том, что породы были сформированы в одном месте:

- На территориях Шотландии и Ирландии найдены камни, идентичные минералам с Ньюфаундленда и Нью-Брансуика.

- Каледонские горы Европы и части Аппалачских хребтов Северной Америки очень похожи по структуре и литологии.

Плавающие материки

Американский геолог Гарри Хаммонд Гесс в 1960 г. предположил, что вместо континентов, дрейфующих через океаническую кору (как предполагалось ранее), кора океанов и прилегающие к ней материки перемещаются вместе на одной и той же платформе или плите. В том же году Роберт Р. Коутс из геологической службы США описал основные особенности субдукции дуг Алеутских островов, расположенных вдоль тихоокеанского побережья. Наряду с остальными работами, его доклад лёг в основу теории движения плит земной коры.

Согласно ей, новая океаническая кора непрерывно расширяется вдоль срединно-океанических хребтов и через миллионы лет уходит в глубоководные жёлобы вдоль края океанов. В этом процессе старая кора поглощается в прибрежных зонах, а новая в виде магмы извергается, образуя молодую. По сути, идёт постоянная «переработка», когда одновременно происходит формирование новой океанической коры и разрушение старой. Таким образом, становится понятно:

- почему Земля не увеличивается с ростом морского дна;

- на дне океанов накапливается так мало осадков;

- океанические породы намного моложе континентальных.

Платформы и роль конвекционных потоков

Требуются миллионы лет, чтобы сформировать зрелый океан, а в районах, расположенных на границах литосферных плит, происходит наибольшее количество мощных землетрясений и извержений вулканов. Теория тектоники предполагает, что вся поверхность Земли разделена на ряд основных и второстепенных платформ, которые передвигаются по астеносфере со скоростью нескольких сантиметров в год, состоят из континентальной, океанической коры, или сочетают оба типа. Названия литосферных плит (крупных):

- Североамериканская.

- Южноамериканская.

- Тихоокеанская.

- Наска.

- Евразийская.

- Африканская.

- Антарктическая.

- Индо-Австралийская.

- Сомалийская.

Территория России, как и вся Евразия, расположена в зоне большой Евразийской плиты и только два полуострова — Камчатский и Чукотский, находятся на Североамериканской. Несколько более мелких платформ включают Арабскую, Шотландскую, Карибскую и другие. Все они сочетаются друг с другом как кусочки мозаики, а их перемещение за миллионы лет привело к открытию и закрытию океанов и расхождению континентов.

Движением литосферных плит управляют конвекционные потоки в нижней мантии Земли. Её породы достаточно горячие, чтобы стать текучими, менее плотными и подняться в зоне срединно-океанических хребтов, обеспечивая образование новой коры. По обе стороны от них постепенно отходят отдельные плиты. Края платформ, расположенные ближе к береговой линии материков, значительно старше. Со временем составляющая их порода охлаждается и становится более плотной, затем опускается ниже соседней литосферной плиты и проникает в мантию. Этот процесс погружения называется субдукцией.

Типы границ плит

Поскольку вся поверхность Земли покрыта находящимися в движении литосферными плитами, то они вынуждены постоянно контактировать между собой. Их границы можно классифицировать по трём типам:

- Дивергентные (раздвижение или спрединг) — границы расхождения платформ. На морском дне образуют срединно-океанические хребты. Обнаружены над восходящими плюмами мантийных конвекционных ячеек. Разрывные границы также могут располагаться на континентах как рифтовые зоны. Такие образования в итоге раскалывают сушу достаточно широко, чтобы появился морской залив. В этом случае тектонические разломы земли становятся срединно-океаническими хребтами. Примером подобного процесса может служить Восточно-Африканская рифтовая долина. Этот разрыв имеет ряд длинных озёр, которые начинаются у южного конца Красного моря и простираются на сотни километров в направлении Мозамбика.

- Конвергентные (сближение или субдукция) — границы, на которых при столкновении океанических и континентальных плит образуются глубоководные жёлобы, островные дуги или горы. В таких местах более плотная плита заходит под менее плотную. Например, столкновение платформ Наска и Южноамериканской сформировало высокие пики Анд. На границе двух континентальных плит, обладающих одинаковой плотностью, образуются обширные горные цепи (Гималайские горы на стыке Индо-Австалийской и Евразийской платформ).

- Трансформные (сдвиг вдоль границ разлома) — их не всегда легко обнаружить, поскольку они не образуют больших форм рельефа. Могут проходить под руслами рек, ручьёв и ничем себя не выдают, пока не случается землетрясение. К таким зонам относится разлом Сан-Андерс в США, который находится между двумя литосферными плитами — Тихоокеанской и Североамериканской.

Границы разломов отмечаются на тектонической карте. Это помогает определить сконцентрированные здесь зоны повышенной сейсмической опасности и вулканической деятельности.

Территории, расположенные на древних платформах, являются наиболее устойчивыми и не имеют причин для крупных землетрясений.

Источник