МИРОВОЙ ОКЕАН КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Научный подход к решению проблем океана заключается в изучении закономерностей функционирования его как единой природной системы, определении пространственной и функциональной неоднородности, выяснении характера и интенсивности антропогенного воздействия на разные блоки океанической природно-хозяйственной системы. Чтобы понять целое, необходимо рассмотреть взаимодействие его частей. Океан неоднороден по физико-географическим условиям. Элементы его структуры, отличающиеся по характеру природных процессов, разделяют так называемые активные граничные поверхности, являющиеся в то же время областями бурно протекающих биологических процессов: 1) контакт поверхностной толщи океана с атмосферой; 2) контакт океана с сушей (морские мелководья, шельф); 3) контакт океана с дном (рис. 10.1).

Поверхностная и донная границы являются, по выражению В. И. Вернадского, «пленками жизни», в прибрежных же районах выделяются «сгущения жизни», поражающие воображение своим богатством и разнообразием. Для обеспечения экологического равновесия всей биосферы эти пленки и сгущения жизни в океане играют ключевую роль. Живое вещество океана вносит свой вклад не только в продуцирование биомассы, но и в поддержание газового состава атмосферы, регулирование химического состава океанических вод, процессов образования осадочных горных пород, формирование берегов и подводного рельефа.

Деятельность человека практически охватывает уже всю акваторию океана: поверхностная зона служит для рыболовства и мореплавания; прибрежная зона — для получения биологических, минеральных, энергетических, рекреационных ресурсов, интенсивного жилого и промышленного строительства. Дно океана в перспективе — зона добычи полезных ископаемых. Деятельность человека локализуется в тонких контактных зонах.

Океаны представляют собой огромные впадины в рельефе Земли. В эти впадины устремляется практически весь сток поверхностных вод суши, промывая самые отдаленные участки земной поверхности. За исключением небольшого числа замкнутых бессточных котловин, земная поверхность промывается атмосферными осадками. Ручейки впадают в реки, реки несут свои воды в моря и океаны, и, таким образом, в загрязнении океана участвуют почти все города и поселки. Поскольку скорость течения в реках довольно высока (в среднем вода из верховьев рек достигает океана всего за 12 дней), отбросы, попавшие в реку у ее истоков за тысячи километров от берега, очень скоро стекут в океан. Площади речных бассейнов огромны. Реки вбирают в себя и несут в океан не только сточные воды городов, но также и ядохимикаты, и удобрения, которые в больших количествах вносятся на поля.

Устье реки — это точка в береговой зоне. Однако оказываемое стоком рек загрязнение далеко выходит за пределы прибрежных вод. Благодаря мощным циркуляционным процессам океан представляет собой единое целое. Воды океанов и морей связаны течениями. Даже внутренние моря (например, Черное) обмениваются своими водами с открытым океаном. Течения способны многократно увеличивать площадь загрязнения и переносить ядохимикаты, смытые с полей, за тысячи километров, например к берегам Антарктиды; здесь они, пройдя по пищевой цепи, обнаруживаются даже в теле пингвинов.

Существуют глубоководные котловины и желоба, которые открыто или тайно используют для захоронения вредных, в том числе радиоактивных, отходов производства. Несмотря на кажущуюся стагнацию вод в котловинах, доказано, что происходит медленное перемешивание всей толщи вод Мирового океана. Это должно служить основанием для международного соглашения, запрещающего захоронение ядовитых и радиоактивных отходов в глубинах океана.

Единство океана поддерживается целостностью его экологической системы. Океан заполнен жизнью от поверхности до максимальных глубин. Однако весь процесс биологического круговорота начинается в верхнем, освещаемом Солнцем слое воды. Главным производителем первичной биологической продукции в океане является фитопланктон — микроскопические водоросли (продуценты), плавающие в толще воды. Дальнейшие звенья круговорота состоят из мелких животных, питающихся фитопланктоном, различных хищников, поедающих свои жертвы, детритофагов и микроорганизмов — редуцентов (рис. 10.2). В рассмотренной цепочке пищевых связей биомасса каждого последующего звена приблизительно в 10 раз меньше, чем предыдущего (рис. 10. 3).

Одна из особенностей техногенеза — активное рассеяние металлов. Происходит интенсивная «металлизация» общего фона геохимической среды. Более 30 химических элементов опасны для морских организмов и человека, причем большую часть составляют переходные и тяжелые металлы. Многие из них биофильны, т. е. морские организмы накапливают их в своих тканях в концентрациях, в десятки, сотни тысяч раз превышающих содержание в морской воде.

Опасность заключается в том, что содержание тяжелых металлов увеличивается с продвижением вверх по трофической цепочке. В 1 кг рыбы содержится металлов примерно столько же, сколько их сконцентрировано в 1000 кг фитопланктона. -По сравнению с пирамидой биомасс пирамида содержания тяжелых металлов в экосистеме оказывается перевернутой (рис. 10.3). Об этом следует знать, поскольку человек питается преимущественно крупными хищными морскими рыбами. Металлы, рассеиваемые человеком в процессе техногенеза, возвращаются к нему в концентрированном виде вместе с морской пищей.

Живое вещество в океане выполняет важную функцию насоса, откачивающего CO2из атмосферы. Как известно, сжигание углеводородного топлива обусловливает выброс в атмосферу огромного количества CO2. Повышение его концентрации в атмосфере, как уже говорилось, вызывает парниковый эффект, глобальное потепление. В результате начнут таять ледяные шапки на полюсах, повысится уровень океана. Трансгрессия океана уже сейчас вызывает озабоченность государств Микронезии, население которых живет на атоллах, возвышающихся над поверхностью океана на считанные метры. Океан захватывает из атмосферы и захоранивает СО2 в осадочных породах типа известняков и доломитов, а также в толще морской воды благодаря образованию биомассы живого вещества и растворенной органики.

Уязвимость этого звена в том, что темпы антропогенного накапливания СО2 в атмосфере выше, чем скорость откачивания его морскими организмами. К тому же многие экосистемы, особенно интенсивно связывающие СО2, расположены на мелководьях или в поверхностной толще океана. Они в первую очередь страдают от антропогенного воздействия и снижают свою продуктивность, поэтому злободневен вопрос об охране коралловых рифов — одной из наиболее продуктивных экосистем океана.

Загрязнение океана разрушает тонкие биохимические связи между его обитателями. Разные группы организмов, особенно бактерии и беспозвоночные животные, выделяют растворенные органические вещества, играющие роль пищи и биостимуляторов для членов сообщества. Физиологические системы многих морских организмов являются открытыми, а все сообщество объединяется биохимическими связями по принципу дополнительности: гидробионты выделяют вещества, необходимые для других организмов, и сами включают в свой обмен выделения соседей. Морская экосистема представляет собой физиологическую целостность. Гибель определенных групп организмов в такой системе можно уподобить удалению железы внутренней секреции, производящей гормоны у высшего животного, а введение в воду ядовитых веществ — инъекции яда.

Есть еще одна важная сторона экологического метаболизма — это роль прижизненных выделений в общении гидробионтов. Подобно специфическим ароматическим веществам, выделяемым животными на суше, эти вещества помогают морским обитателям общаться между собой: самцам и самкам находить друг друга, особям определенных видов собираться в стаи, хищникам находить жертву, а жертве — избегать хищника. Вторжение чужеродных веществ в океан способно вызвать хаос в поведении гидробионтов, разрушить всю систему биоценотических отношений.

Итак, в структуре океана выделяются контактные зоны, для которых одновременно характерны максимальная напряженность физико-географических и биологических процессов и деятельность человека, обусловливающая истощение ресурсов и загрязнение. Граничные поверхности при этом не являются непреодолимыми барьерами. Напротив, здесь вещество и энергия интенсивно переходят из одной природной системы в другую. Циклы массоэнергообмена не только связывают географическую оболочку планеты (атмосферу, гидросферу, часть литосферы и биосферу), материки и океаны в единое целое, но и поддерживают устойчивость океана как единой природной системы.

Рассмотрим своеобразие природных процессов в контактных зонах океана, выделяя антропогенные нарушения, которые имеют негативные последствия. Характерной особенностью функционирования главнейших экосистем океана, формирующихся на границах раздела геосфер, является единство противоположностей. С одной стороны, каждая из этих систем относительно автономна. С другой стороны, каждая система открыта и обладает широкими связями с контактными системами. Последнее определяет ее вклад в целостность структуры океана и всей географической оболочки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

География

Природные особенности океанов

План урока:

Природа и особенности океанов

Все материки нашей планеты омываются четырьмя океанами — Атлантическим, Тихим, Индийским и Северным Ледовитым.

- Некоторые исследователи выделяют еще один — пятый — Южный океан, который начинается у берегов Антарктиды и представляет собой совокупность южных частей трех океанов, омывающих Антарктику. Южный океан не имеет четких границ на севере, приблизительно по данным исследователей, она проходит по 55-ой параллели в Южном полушарии.

Тихий океан

Он занимает третью часть всей Земли и половину Мирового океана, превосходит по площади всю сушу земного шара почти на 30 млн км 2 — его площадь около 179 млн км 2 , является самым глубоким в мире (глубина Марианской впадины на западе океана — больше 11 тысяч метров, а средняя глубина составляет около 4 тысяч метров), разделяет и связывает 5 континентов — расположен на западе между Евразией и Австралией, на востоке условно ограничен Америкой, на юге — материком Антарктида, на севере граничит с Северным Ледовитым океаном. Он оказывает огромнейшее влияние на природу суши и имеет значительный вес в хозяйственном плане.

Моря, принадлежащие бассейну Тихого океана, находятся на его западе и северо-западе вдоль Евразии, между островами, вдоль Австралии и у Антарктиды. В восточной части океана, вдоль Америки морей нет, но есть крупные заливы.

В Тихом океане великое множество островов, и по их количеству (более 20 тысяч) океан занимает лидирующую позицию на Земле. Тысячи из них были образованы извержениями вулканов, какие-то из них обрастали кораллами и вновь погружались в море, оставляя после себя атоллы — коралловые острова. А также здесь есть острова материкового происхождения, когда-то бывшие частью континента.

На просторах Тихого океана располагаются второй и третий по величине в мире острова: Новая Гвинея и Калимантан, самые крупные островные группы и самый большой архипелаг в мире: Малайский.

Этот океан имеет самую древнюю котловину, почти целиком он расположен на уникальной литосферной плите (уникальность заключается в том, что она единственная полностью сложена корой океанического типа), на границах которой находятся глубоководные желоба, в том числе и Марианский, самый глубокий желоб в мире.

По периметру океана находится тихоокеанское «огненное кольцо», представляющее собой сейсмически активную область, где находится более 300 из 540 известных на Земле вулканов. И именно в этой области случается 90% из всех землетрясений.

Источник

Рельеф дна Тихого океана отличается сложным строением: котловины, разломы, желоба, хребты, поднятия, шельфы. На его востоке и юге протянулись срединно-океанические хребты. Эти горные системы занимают около 11% всей площади Тихого океана.

Источник

Более 10% от площади океана занимают материковые подводные шельфы.

Источник

На местах перехода континентальной коры в океаническую образуются глубоководные желоба. В Тихом океане их 28, глубины этих прогибов превышают 5 тысяч метров.

Источник

На климат влияют:

- зональное распределение солнечного тепла;

- движение воздушных масс;

- мощное сезонное влияние Евразии — между этим континентом и Тихим океаном действуют муссоны.

Океан, благодаря своей огромной протяженности, находится во всех климатических поясах, кроме арктического. От ледяного влияния Арктики он огражден Чукоткой и Аляской, в связи с этим северная часть океана теплее южной.

Тихий океан — самый грозный, самый неспокойный из всех океанов Земли, несмотря на свое название.

- Почему же он Тихий? Фернан Магеллан, испанский мореплаватель, в эпоху Великих географических открытий совершивший первое кругосветное путешествие, начавшееся в 1519 году, со своей командой, при пересечении Тихого океана, за 4 месяца плавания, не столкнулись даже с самым незначительным штормом. Моряки были очень удивлены и назвали эти воды тихими, впоследствии название и укоренилось за океаном.

На самом деле в водах Тихого океана возникает почти 70% всех штормов и смерчей.

Над его просторами постоянно дуют пассаты, в умеренных поясах — постоянные западные ветры, меняют свои направления муссоны. На западе океана часто случаются тайфуны.

Под действием постоянных ветров и движения воздушных масс в океане образуется сложная система поверхностных течений, оказывающих существенное влияние на климат самого океана и на природу соседних материков.

Источник

Теплые течения (Северо-тихоокеанское, Куросио, Аляскинское, Северное пассатное, Южное пассатное, Кромвеля, Восточно-австралийское, Межпассатное противоречие) зимой повышают температуру воздуха в прибрежных областях континентов, а летом приносят к материкам прохладу и осадки. Есть в океане и холодные течения: течение Западных ветров, Перуанское, Калифорнийское, Курильское. На берегах, омываемых этими течениями более жесткий климат. Но иногда холодными они называются, потому что температура воды в них ниже окружающих вод. Например, температура воды холодного Калифорнийского течения колеблется от +15 до +22 о C.

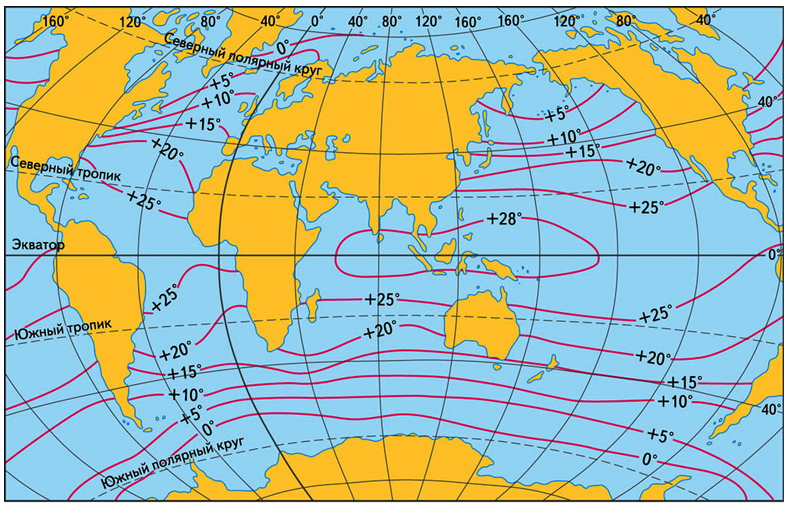

Вообще, Тихий океан является самым теплым по температуре поверхностных вод. Температура воды (средняя в год) на экваторе и тропиках составляет +25…+29 о C. Большое количество осадков над поверхностью океана понижает его соленость, максимальное значение которой наблюдается в тропическом поясе, где происходит большое испарение — 35–36 промилле.

У Антарктиды образуются плавучие льды, а на севере льды формируются только в Охотском, Беринговом, частично Японском морях.

Жизнь в Тихом океане очень обильна, богата разнообразными видами, на его долю приходится более половины флоры и фауны всего Мирового океана. Большая часть всей растительности находится на шельфах, хорошо распространены гигантские водоросли и ламинарии. Животный мир в несколько раз богаче по видовому составу, чем в других океанах. Здесь обитают млекопитающие китообразные, котики и другие. А также распространены многие виды рыб, моллюсков, кораллов. Из птиц обитателями побережий океана являются:

В экваториальных водах живет крупный двустворчатый моллюск тридакна, вес которого достигает 300 кг.

Индийский океан

Он стоит на третьем месте по площади и она составляет около 76 млн км 2 . Океан занимает 20% всей поверхности планеты. Максимальной глубиной является Зондский (Яванский) желоб, расположенный на северо-востоке океана — 7729 метров. Движения земной коры в этом желобе в декабре 2004 года вызвало самое смертоносное цунами в современной истории, которое привело к катастрофическим разрушениям и массовой гибели людей.

Океан омывает Африку, Австралию, Азию и Антарктиду. Граница с Атлантическим океаном проходит по 20 о в.д., а с Тихим океаном по 146 о в.д.

Рельеф дна сложный: котловины, поднятия, плато, хребты, коралловые рифы, шельфовые зоны, донные осадки и каньоны. Срединные хребты (их всего 5) делят океаническую котловину на 3 части:

- Африканский сектор.

- Индо-Австралийский сектор.

- Антарктический сектор.

К срединно-океаническим хребтам приурочены глубинные разломы и зоны современного горообразования и вулканизма. Плато и поднятия являются природными границами 12 котловин. Шельфовые области океана в основном узкие.

Моря, заливы и проливы Индийского океана составляют 15% от общей площади океана. Островов здесь сравнительно мало. Одни из них имеют материковое происхождение, то есть являются частью древних материков (например, Мадагаскар, Тасмания и др.), другие — вулканическое происхождение (остров Рождества, Андаманские о-ва и др.), есть и коралловые острова, к которым относятся Кокосовые, Амирантские и другие острова. Самый крупный остров океана — Мадагаскар.

Климат определяется географическим положением океана. Большая его часть располагается в трех климатических поясах:

- экваториальном;

- субэкваториальном;

- тропическом.

Север океана является более теплой (до +30 о С) его частью по сравнению с другими. На юге под влиянием Антарктиды температура воздуха и воды снижается. Соленость вод выше среднего уровня солености Мирового океана, наибольшая наблюдается в Красном море и составляет 42 промилле.

На большей части океанических пространств выпадает не менее 1000 мм в год осадков, в экваториальном поясе увеличиваясь до 2–4 тысяч мм. Меньше всего выпадает осадков на западном побережье Австралии (250–500), побережье Аравии (менее 100 мм/год) и Антарктиды (менее 500 мм).

Течения Индийского океана на его севере зависят от муссонов, которые меняют их направления по сезонам года. Южные течения являются составной частью общей системы течений Мирового океана.

Жизнь в этом океане очень богата. Видовой состав сходен с западной частью Тихого океана. На шельфах водоросли образуют целые подводные луга. Здесь обитает очень много видов рыб, водятся млекопитающие, морские черепахи и змеи, большое количество моллюсков, птиц и других видов животных.

Атлантический океан

Этот океан играет огромную роль в жизни человечества, до сих пор Атлантика — главный водный путь Земли. Он, как и Тихий океан вытянут от субарктики до Антарктиды, но уступает ему по ширине. Его площадь более 91 млн км 2 , самая большая глубина составляет 8742 м (желоб Пуэрто-Рико), он второй по площади и глубине океан нашей планеты. Средняя глубина — чуть более 3700 метров.

Более 15% площади океана занимают моря. Граница с Индийским океаном проходит по 20 о меридиану восточной долготы, с Тихим по 68-му меридиану западной долготы, с Ледовитым океаном — 61 о с.ш.

Островов в океане может и не так много, но какие они! Их размеры внушительны! Например, Великобритания, Исландия, Большие Антильские, Ирландия и т.д. Все крупные острова имеют материковое происхождение. В открытом океане преобладают вулканические острова, а в тропиках есть мелкие коралловые острова.

От Исландии и почти до Антарктиды через весь океан протянулся Срединно-Атлантический хребет, который делит его на 2 части. По обеим сторонам от хребта простираются обширные подводные равнины. В западной части от Срединного хребта горы разделяют ложе на котловины, на востоке — поднятия и котловины.

Климат океана очень разнообразен в связи с его большой протяженностью с севера на юг. Самая широкая часть атлантических вод лежит в тропическом и умеренном поясах. В тропиках высокое давление и дуют пассаты. В умеренных климатических поясах часты туманы, штормы, ветры. Нередки айсберги — в северных широтах они плывут от Гренландии, в южных — от Антарктиды.

Климатические особенности отражаются на свойствах водных масс. Поверхностные воды океана холоднее вод Тихого и Индийского океанов в тех же широтах. Значительная часть влаги, испаряющейся из-за относительной узости океана, переносится ветрами на соседние континенты. Этот факт влияет и на соленость вод — она достаточно высока и составляет 37 промилле.

В Атлантике существуют целые системы теплых и холодных течений, образующих круговороты воды в полушариях.

Флора и фауна Атлантического океана беднее, чем у Тихого. Возможно, это связано с тем, что возраст Атлантики меньше возраста впадины Тихого океана. Самые благоприятные условия создаются на шельфе. Растительность представлена бурыми, зелеными и красными водорослями, ламинариями.

Из млекопитающих в океане распространены дельфины, киты, кашалоты, котики, тюлени и морские леопарды. Из птиц: альбатросы, пингвины, фаэтоны. Из рыб наибольшее значение имеют пикша, морской окунь, сельдь и др.

Северный Ледовитый океан

Этот океан самый маленький по площади и глубине. Его площадь 14750 тысяч км2, наибольшая глубина находится в северо-восточной части Гренландского моря и составляет 5,5 км. Но он отличается особой суровостью и обилием льдов, а жизнь в этом океане зависит полностью от притока теплых вод из соседних океанов.

Океан расположен в центре Арктики — полярной области планеты, которая включает пространство вокруг Северного полюса и прилегающие части материков, острова и архипелаги.

Значительную часть площади этого океана — окраинные моря, лежащие на шельфе. Шельф занимает более 1/3 дна океана. В рельефе выделяются котловины, разделенные подводными хребтами.

Климат определяется расположением океана: он находится в арктическом, субарктическом, северном умеренном поясах. Здесь долгие зимние месяцы царит полярная ночь. Ясная морозная погода иногда сменяется сильными ветрами, пургой. Летом солнце не поднимается высоко над горизонтом, его лучи отражаются от поверхности льда и снега.

Большую часть года океан скован льдами, толщина которого в центральной части достигает 2–3 метров. Ветры и течения образуют торосы.

В Северном Ледовитом океане под воздействием ветров происходят круговые движения вод. Мощнейшие холодные течения (Восточно- и Западно-Гренландское и Лабрадорское) выносят массу вод в Атлантику, откуда взамен приходят теплые воды Северо-Атлантического течения. Благодаря этому течению в прибрежных водах Северной Европы отсутствуют плавучие льды. Здесь находятся незамерзающие порты.

Органический мир сосредоточен в основном на шельфе. Летом моря, расположенные на шельфе, освобождаются ото льдов, прогреваются и принимают множество пресных речных вод. Особенно богаты жизнью теплые (сравнительно) воды приатлантических областей Ледовитого океана. Здесь много рыбы (палтус, навага, треска) и водорослей. В океане живет моржи, тюлени, киты. Распространены белые медведи, на прибрежных скалах гнездятся морские птицы.

Человек и Мировой океан

Мировой океана занимает немаловажное место в хозяйственной деятельности людей.

Тихий океан

Наибольшую роль играет Тихий океан. К его берегам выходят более 50 стран, где проживает более половины всего населения планеты. Половина всего мирового улова приходится на этот океан, причем здесь преобладают:

Помимо ловли рыбы в океане ведется промысел крабов, креветок, водорослей, моллюсков. В некоторых странах (например, в Китае) из морской воды добывают соль и другие химические вещества. На шельфах материков ведутся разработки месторождений металлов (олово, золото), добывают каменный уголь, нефть и газ. Донные отложения нам дают фосфориты морской группы.

Сильно возрастает роль Тихого океана в морских перевозках, многие страны, принадлежащие тихоокеанскому бассейну, имеют мощный торговый флот.

Индийский океан

Природные богатства этого океана еще недостаточно освоены и изучены. Рыболовство ограничивается большей частью прибрежными областями. Главным богатством здесь являются нефтяные месторождения на шельфе Персидского залива, в этом же заливе располагаются и главнейшие нефтеналивные торговые порты.

Через Индийский океан проходят важные судоходные трассы. Полагается, что мореплавание и началось именно в этом океане, ведь его берега являются одним из районов древнейших цивилизаций. Описание маршрутов плаваний по Индийскому океану первыми составили арабские мореходы.

Атлантический океан

Это самый освоенный в хозяйственном плане океан. Параллельно с изучением его природы шло и освоение его богатств. Вначале это было рыболовство и промысел морских животных. Затем выросло транспортное значение океана. Сейчас через него перевозится огромное количество грузов и пассажиров, на берегах Атлантики расположены крупнейшие порты мира.

Хорошо разведаны и минеральные богатства шельфа, активно ведется добыча нефти и газа, каменного угля и других полезных ископаемых. Крупнейшие районы вылова рыбы находятся на севере Атлантического океана, а также в его юго-восточной и южной частях. На побережьях этого океана располагается много лечебниц, курортов, зон отдыха.

Северный Ледовитый океан

Освоение Ледовитого океана началось сравнительно недавно, продолжается и сегодня. Суровая природа, конечно, создает трудности в освоении его богатств. Только в 30-х годах 20 века был проложен Северный морской путь — главная судоходная магистраль в Арктическом регионе. На шельфе морей океана разрабатываются месторождения нефти. Наиболее крупными районами морских промыслов и рыболовства являются Баренцево море, прибрежные воды Исландии, приустьевые участки рек.

Добыча и перевозка нефти создают опасность загрязнения вод для всех океанов. Вообще, хозяйственная деятельность человека в океанах привела к загрязнению вод и истощению некоторых видов биологических ресурсов. В океанах ограничен промысел китов, морских котиков и других видов животных. Кроме нефти, существует явная опасность загрязнения океанов ядохимикатами и отходами атомной промышленности. Портовые и промышленные города, океанские суда сбрасывают в воды большое количество отходов. Вредные вещества легко разносятся течениями по всем огромным водным пространствам Мирового океана.

Борьба с загрязнением, охрана природы океанов является важной международной задачей. Заключаются договора о запрещении сброса в океаны опасных отходов. В океанах создаются охраняемые акватории, морские заповедники, национальные парки.

Источник