ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

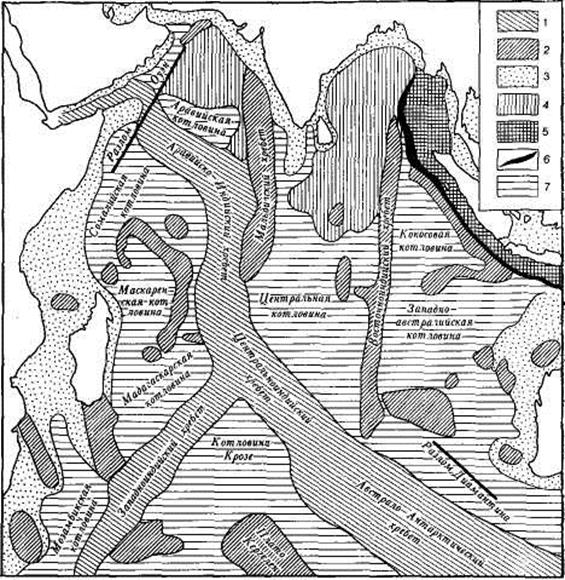

В отличие от Северного Ледовитого и Атлантического океанов в Индийском океане имеется не один, а несколько срединно-океанических хребтов: Западноиндийский, Аравийско-Индийский, Цент-ральноиндийский, переходящий к востоку от острова Амстердам в Австрало-Антарктический (рис. 35). Все хребты, за исключением Австрало-Антарктического, сравнительно обстоятельно изучены и обнаруживают большое сходство в строении со Срединно-Атлантическим хребтом. Австрало-Антарктический хребет исследован слабее. Он, по-видимому, отличается меньшим расчленением фланговых зон, меньшей высотой и слабой выраженностью рифтовой зоны. Срединные хребты Индийского океана, как и в Атлантике, разбиты не только продольными разломами, придающими своду рифтовую структуру, но и поперечными. Однако преобладают разломы

Рис. 35. Рельеф дна Индийского океана:

/ — срединно-океанические хребты; 2 — подводные хребты и поднятия; 3 — подводные окраины материков; 4 — гигантские конусы выноса мутьевых потоков; 5 — островные дуги и котловины переходных зон; 6 — глубоководные желоба; 7 — океанические котловины

меридионального или (реже) субширотного, но не широтного простирания. С одним из таких субширотных разломов, рассекающих южную часть Аравийско-Индийского хребта, связана максимальная глубина Индийского океана — 6400 м 1 . Это разлом Вима. Широкая зона тектонического дробления недавно выявлена в средней части Австрало-Антарктического хребта. Она выражена сложной системой коротких меридиональных гребней и впадин.

Наряду со срединными хребтами в Индийском океане имеется несколько крупных хребтов с океаническим типом строения земной коры и сбросово-глыбовой структурой. Самый крупный из них

— Восточноиндийский хребет, начинающийся в южной части Бенгальского залива и заканчивающийся близ Центральноиндийского хребта. Эта огромная горная система (по протяжению больше Урала) была открыта в начале 60-х годов.

Упомянем о еще двух крупных глыбовых хребтах — Мальдивском и Мадагаскарском, расположенных в Западной части океана. Из них Мадагаскарский хребет, по всей вероятности, представляет собой материковую структуру и является погруженной частью Мадагаскарской платформы. Между о. Мадагаскаром и Аравийско-Индийским хребтом расположен дугообразно изогнутый в плане Маскаренский хребет, который в северной части (район Сейшельских островов) имеет материковый тип коры. По мнению одних исследователей, это обломок некогда единого материка южного полушария — Гондваны, объединявшего еще в начале мезозоя все южные материки нашей планеты. По мнению других, это недоразвившийся материк.

Из крупнейших орографических элементов Индийского океана упомянем также вулканические плато Крозе и Кергелен. Первое из них — типичное океаническое образование. Плато Кергелен представляет собой далеко выдающийся на север выступ Антарктической материковой платформы.

Для днищ котловин Индийского океана наиболее характерен рельеф абиссальных холмов. Плоские абиссальные равнины занимают лишь очень небольшие участки дна.

РЕЛЬЕФ ЛОЖА И СРЕДИННЫХ ХРЕБТОВ ТИХОГО ОКЕАНА

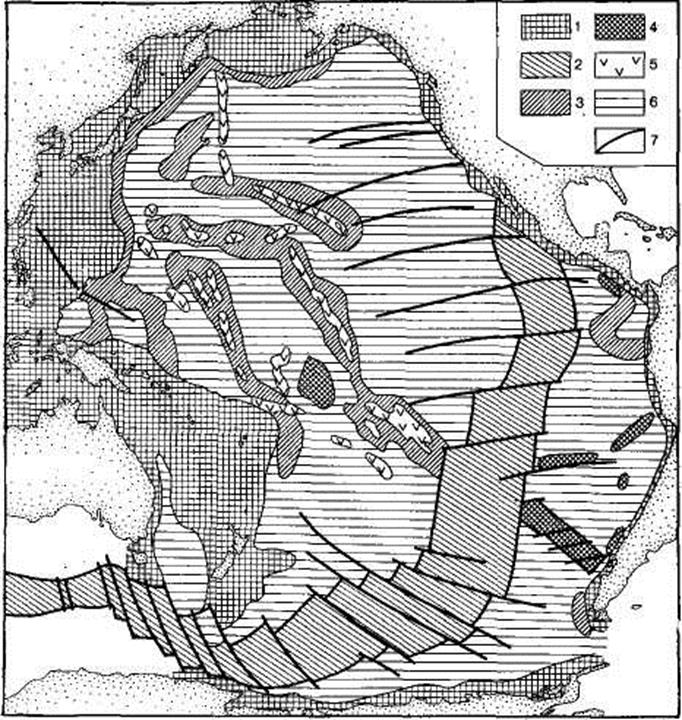

В Тихом океане, площадь которого составляет почти половину всего Мирового океана, отмечается наибольшее разнообразие мегарельефа ложа. Срединные хребты Тихого океана (их два — Южно- и Восточнотихоокеанский) по строению напоминают Австрало-Антарктический: их широкие фланги имеют сравнительно слабо расчлененный рельеф, а рифтовая структура осевой зоны не так ярко проявляется, как в Срединно-Атлантическом или Аравийско-Индийском хребтах. Наиболее крупные черты строения срединных хребтов Тихого океана связаны с секущими их вкрест простирания мощными разломами. По разломам срединный хребет разбит на целый ряд сегментов параллелепипедальных очертаний, сдвинутых относительно друг друга по латерали 1 . Геофизические черты строения срединных хребтов Тихого океана аналогичны описанным для других срединно-океанических хребтов.

Между 40 и 30° ю. ш. от Восточнотихоокеанского хребта на юго-восток отходит Западночилийский хребет, имеющий рифтовую структуру и отличающийся сейсмичностью и проявлениями вулканизма, в связи с чем его можно гипотетически считать ответвлением срединно-океанической системы. Севернее экватора в осевой зоне Восточнотихоокеанского хребта начинают проявляться черты рифтовой структуры.

Калифорнийский залив, по-видимому, представляет собой рифтовую зону на участке перехода рифтовой структуры на западную окраину Северо-Американского материка. Земная кора как Южнотихоокеанского, так и Восточнотихоокеанского хребтов рифтогенного типа.

Другие линейно вытянутые орографические элементы дна Тихого океана характеризуются океаническим типом земной коры. Они имеют вид крупных валов, на сводах которых насажены вулканы, в ряде случаев образующих целые вулканические цепи. Наиболее грандиозен из них по протяженности, высоте и бурным проявлениям вулканизма океанического типа Гавайский хребет, увенчанный одноименными островами. Вулканы этих хребтов щитовые и извергают магму основного состава.

Расположение крупнейших орографических элементов ложа Тихого океана показано на рис. 36.

В Тихом океане распространены также океанические валы, на гребнях которых возвышаются плосковершинные горы — гайоты. Морфологически это конусы с усеченной вершиной. Наиболее характерный вал с гайотами Маркус-Неккер протягивается в широтном направлении от южной части Гавайских островов на запад к островам Бенин и Волкано. Глубина над вершинами многих гайотов достигает 2,5 тыс. метров (в среднем 1300 м). Такая глубина, очевидно, указывает на погружение гайотов, так как предполагать столь значительное понижение уровня океана в прошлом нет оснований.

Другие океанические сводовые поднятия имеют горные вершины, увенчанные коралловыми постройками — кольцевыми рифами, или атоллами. По данным геофизических исследований, горы, послужившие основаниями для коралловых рифов, также являются вулканическими образованиями. Интересно, что большая часть океанических сводовых хребтов и с вулканическими цепями, и с гайотами, и с коралловыми рифами приурочены к широкой полосе, пересекающей Тихий океан с юго-востока на северо-запад, от района острова Пасхи до Северо-Западной котловины включительно. По мнению Г. Менарда, океанические поднятия являются остатками древнего срединно-океанического хребта, который в конце мела — начале палеогена подвергся разрушению в результате мощных тектонических процессов. По глубоким разломам происходили бурные вулканические извержения, а затем крупные участки хребта испытали погружение, возник лабиринт котловин, горных поднятий, вулканов, гайотов и коралловых атоллов — исключительно сложный рельеф центральной и северо-западной частей ложа Тихого океана. О масштабах вулканических процессов того времени свидетельствует общий объем выброшенного вулканического материала. Он, по подсчетам Г. Менарда, оказался в десятки раз больше, чем суммарный объем эффузивов, слагающих лавовые плато Британской Колумбии и Декана. Вулканическим материалом сложены у подножий подводных хребтов (уцелевших остатков срединного хребта) шлейфы в виде наклонных абиссальных равнин, получивших название «островных шлейфов».

Рис. 36. Рельеф дна Тихого океана:

1 — подводные окраины материков и переходные зоны; 2 — срединно-океанические хребты;

3 — сводово-океанические поднятия; 4 — глыбовые хребты и плато; 5 — вулканические хребты; 6 — котловины ложа океана; 7 — крупнейшие разломы

Эти шлейфы — один из специфических типов рельефа окраинных частей котловин ложа Тихого океана.

Поскольку ложе Тихого океана почти всюду отделено от материков глубоководными желобами, поступление терригенного материала с суши в Тихий океан очень невелико. В результате в Тихом океане днища котловин имеют малую мощность осадков, всюду преобладает рельеф абиссальных холмов. Только в пределах залива Аляски имеется обширная плоская абиссальная равнина, но и здесь рассеяны многочисленные гайоты. Кроме того, обширная абиссальная равнина занимает большую часть приантарктической котловины Тихого океана — котловины Беллинсгаузена. Широкое развитие абиссальных равнин характерно также и для приантарктических котловин Индийского и Атлантического океанов. Это связано со значительным приносом терригенного материала плавучими льдами-айсбергами, образующимися благодаря стеканию льда с Антарктического

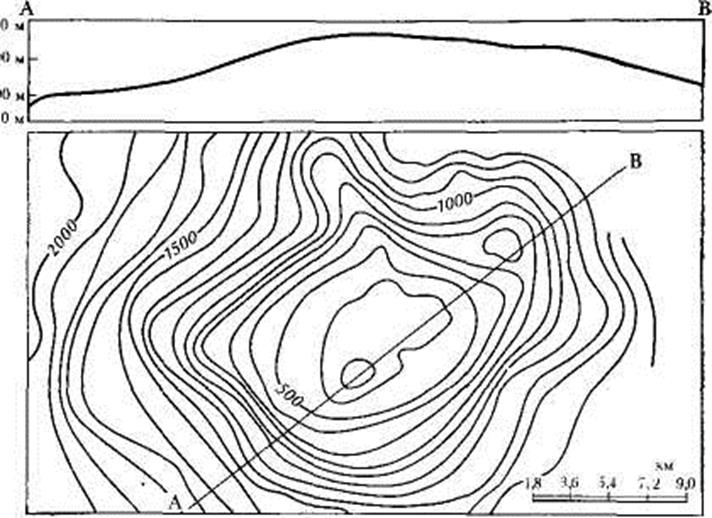

| Рис. 37. Гайот Эрбен. В верхней части рисунка – профиль гайота по линии АВ |

|

Для ложа Тихого океана очень характерны глубинные разломы широтного простирания, прослеживающиеся на протяжении нескольких тысяч километров. Они выражены в рельефе дна котловин в виде вытянутых с запада на восток узких глыбовых хребтов-горстов и сопровождающих их ложбин-грабенов. Разломы пересекают также Восточнотихоокеанский и Южнотихоокеанский хребты, причем отдельные сегменты хребтов, как уже упоминалось, сдвинуты относительно друг друга на сотни километров. Таким образом, и в Тихом и в Атлантическом океанах имеются бесспорные признаки значительных горизонтальных движений земной коры.

Тем не менее, главное значение в развитии мегарельефа дна океанов вообще и Тихого в частности принадлежит, по-видимому, вертикальным движениям земной коры. Для срединных хребтов основную роль играют положительные, а для ложа океана — отрицательные движения. Особо следует отметить, что отрицательные движения характерны не только для котловин, но и для большинства положительных форм рельефа ложа океана. Об этом свидетельствует нахождение гайотов на значительных глубинах, в десятки раз превышающих возможный размах колебаний уровня океана, и большая мощность коралловых известняков, слагающих океанические атоллы. Бурение на некоторых атоллах Тихого океана показало, что общая мощность коралловых отложений, начиная с эоцена, достигает 1400 м, а рифообразующие кораллы могут обитать лишь на глубинах до 50 м. Собственные колебания уровня океана за счет таяния ледниковых покровов не превышают 110 м. Данные глубоководного бурения также свидетельствуют о значительных вертикальных движениях (преимущественно отрицательных) дна океана. По-видимому, за кайнозой средняя величина погружения дна океана составила около 1 км.

Источник

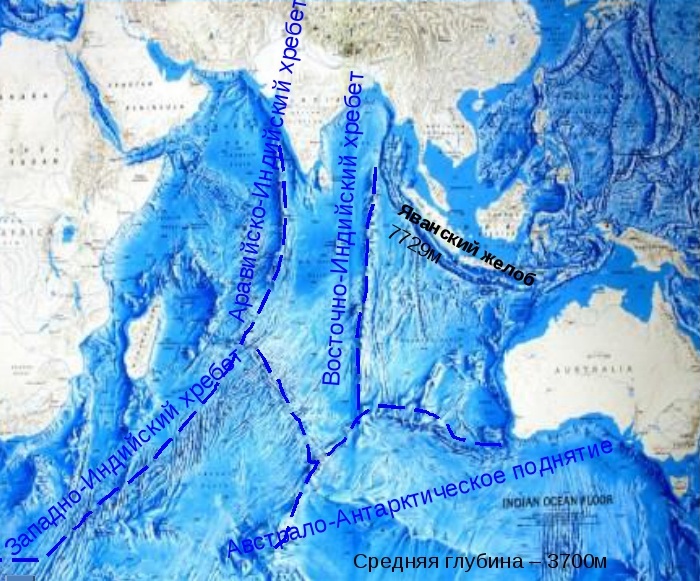

Рельеф дна индийского океана и его особенности

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

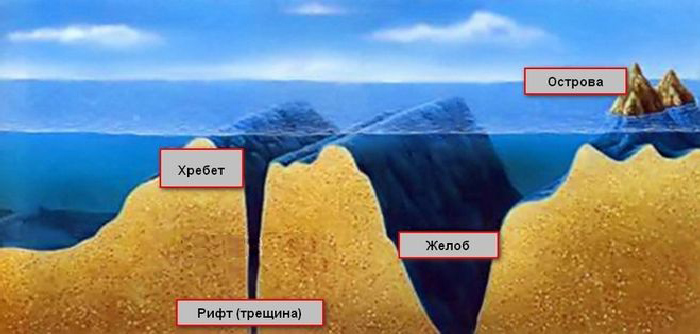

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

Донные осадки Индийского океана

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник