- Органический мир атлантического океана

- Особенности органического мира Атлантического океана

- Роль живых организмов в Мировом океане

- Особенности распределения представителей органического мира Атлантического океана

- Органический мир Атлантического океана

- Животные

- Растения

- Биоресурсы Атлантического океана и особенности их освоения

- Экологические проблемы, влияющие на органический мир Атлантического океана

- Программы по защите обитателей океана

Органический мир атлантического океана

Органический мир Атлантического океана в видовом отношении беднее органического мира Тихого и Индийского океанов, но в количественном — самый богатый (260 кг/км2) из-за широкого развития шельфа. Бедность видового состава в значительной мере связана с относительной молодостью океана, длительной изоляцией его от других океанов и сильным похолоданием климата в четвертичное время. На распределение органической жизни сильно влияют течения и вертикальные движения вод.

Для фитобентоса северной части океана наиболее характерны бурые и красные водоросли, ламинарии и аларии. Литорали Европейского побережья присущи цветковые — зостера марина и зостера нана. В тропическом поясе фитобентос представлен зелеными водорослями, главным образом каулерпой, валонией, кодиумом; из красных водорослей широко распространены литотамнии и литофиллум, из бурых — саргассовые. Для донной флоры Южного полушария характерны ламинарии и красные водоросли.

Фитопланктон Атлантики насчитывает 245 видов. Его наибольшая плотность наблюдается в полосе течения западных ветров. Кораллы и группы грибовидных представлены одним родом. Высшие ракообразные, морские птицы в Атлантике значительно беднее по видовому составу, чем в Тихом океане. Из птиц распространены альбатрос и буревестник.

Представлены отдельные семейства рыб, например тресковые, сельдевые, бельдюговые, а также некоторые млекопитающие, например тюлень.

Распределение животных организмов имеет ярко выраженный зональный характер, при этом зонально изменяются количество видов и общая биомасса. Видовой состав весьма разнообразен в тропических водах, а количественный — в умеренных и приполярных поясах, а также в прибрежных водах и районах холодных течений и апвеллинга.

В тропических поясах зоопланктон представлен многочисленными видами фораминифер, несколькими видами радиолярий, веслоногими рачками. Для этих поясов типичны медуза, кальмар, осьминог; из промысловых рыб — тунец, макрель, сардины. К тропическим и субтропическим поясам приурочены кораллы. Летучие рыбы, морская черепаха, акула также обитают исключительно в теплых водах. Умеренные широты Северного полушария характеризуются обильной жизнью при сравнительно небольшом разнообразии фауны. Из промысловых рыб наибольшее значение имеют сельдь, треска, пикша, палтус, морской окунь. Для зоопланктона характерны фораминиферы. Районам Большой Ньюфаундлендской банки и Норвежского моря свойственно обилие планктона: средняя биомасса здесь больше, чем в соответствующих широтах Тихого океана.

В Атлантическом океане выделяют три биогеографические области: арктическую, североатлантическую, тропико-атлантическую.

Атлантический океан с древнейших времен являлся местом интенсивного морского рыбного и зверобойного промысла. Китобойный промысел в Бискайском заливе велся басками еще в XI—XII веках, промысловый лов сельди в Северном море — в средние века. С 60-х гг. XX века в антарктических водах интенсивно ведется вылов крупных млекопитающих.

До 1958 г. Атлантический океан лидировал в добыче рыбы. Многолетние интенсивные промыслы отрицательно сказались на биологических ресурсах океана, и Атлантический океан уступил первенство.

Основные потери вылова произошли в Северной Атлантике. Резкое возрастание мощностей и преобразования в технике рыбного лова привели к тому, что промышленное рыболовство распространилось на все районы океана, причем интенсивность рыбного лова и зверобойного промысла стала принимать поистине угрожающий характер. В результате в некоторых районах океана произошел перелов ценных рыб: сельди у берегов Исландии и Норвегии; пикши, морского окуня, тунца у берегов Ньюфаундленда; сардины в Средиземном море. Чтобы процесс уменьшения рыбных запасов в Атлантическом океане не сокращался, необходим строго регулируемый промысел. Переход к искусственному регулированию биопродуктов, т. е. к организации плантационного хозяйства, дает человечеству дополнительные белковые ресурсы и одновременно ограждает океан от оскудения.

Источник

Особенности органического мира Атлантического океана

Атлантический океан является вторым по величине и глубине водоемом планеты. Его акватория покрывает 29% водной поверхности Земли, омывая оба американских континента на востоке, Европу и Африку — на западе. Органический мир Атлантического океана отличается разнообразием, его населяет множество видов животных и растений. Это богатство обусловлено тем, что акватория водоема находится во всех климатических зонах планеты.

Роль живых организмов в Мировом океане

Мировой океан стал домом для тысяч видов водных растений, позвоночных и беспозвоночных животных.

Кратко роль организмов, обитающих в океанических водах, можно охарактеризовать следующим образом:

- растения вырабатывают кислород, обогащая им воду;

- останки медуз, гребневиков и прочих кишечнополостных становятся основой для формирования атоллов и коралловых рифов;

- своим дыханием рыбы, растения и животные обогащают воду углекислым газом;

- водоросли, планктон, мелкая рыбешка и прочие живые организмы становятся пищей для крупных представителей водного царства;

- представители фауны и флоры снижают уровень минеральных солей в воде.

Особенности распределения представителей органического мира Атлантического океана

Характерной для Атлантического океана особенностью можно назвать то, что растительный и животный мир в нем распределен неравномерно. Наибольшее разнообразие видов наблюдается в тропических широтах, но численность биомассы здесь невысокая. По мере продвижения к умеренным и холодным зонам флора и фауна акватории становятся скуднее, однако количество живых особей увеличивается.

Неравномерность распределения представителей органического мира океанологи объясняют влиянием разных факторов: температуры и солености воды, уровня кислорода в ней, особенностями развития шельфов и т. д.

Дно океана устилают водоросли. Они распространены в прибрежных зонах на глубине до 100 м. В толще воды преобладает фитопланктон, состоящий из диатомей и динофлагеллятов. В тропическом климате он встречается на глубине до 80 м, в умеренных и холодных широтах — до 50 м. Зоопланктон распространен во всей толще, но больше всего наблюдается в верхних слоях.

Животный мир Атлантики насчитывает около 100 биполярных видов, обитающих только в холодных или умеренных широтах и отсутствующих в тропической зоне. К ним относятся:

- крупные морские животные (например, котики, тюлени и киты);

- птицы (тупик, пингвин и т. д.);

- рыбы (камбала, треска, сельдь, анчоусы и т. д.).

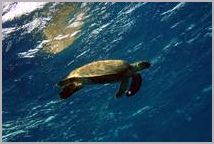

В тропических широтах Атлантики распространены медузы, коралловые полипы, крабы, морские черепахи, крабы, акулы и прочие представители фауны.

Органический мир Атлантического океана

Живые организмы, обитающие в акватории Атлантики, делят на 3 группы:

- Планктоны — живущие в водных глубинах представители растительного и животного мира, не способные самостоятельно перемещаться и сопротивляться течению. Эта группа состоит из 2 подгрупп: фитопланктона (мельчайших растений) и зоопланктона (микроскопических животных).

- Нектоны — обитающие в водной толще животные (в основном хищные), способные перемещаться на большие расстояния и противостоять силе течения.

- Бентосы — организмы, населяющие океаническое дно. К ним относятся животные (зообентосы) и растения (фитобентосы).

Это самые многочисленные представители класса нектонов.

В Северной Атлантике водится большое количество промысловых рыб: горбуша, анчоусы, лосось, нототения, палтус, пикша, мойва, морской окунь, сельдь. В южных водах обитают хек, ставрида, скумбрия, тунец, барракуда.

Кроме промысловых рыб, в океане водятся голубые марлины, парусовидная бородатка, розовый пагелюс, мерланг, морская собачка-павлин и т. д. Они представляют интерес для рыболовов-любителей.

К представителям глубоководной фауны относятся донные рыбы. Они имеют плотное туловище и не способны плавать на большие расстояния. Одни виды (скат, камбала) зарываются в грунт, другие (патагонский клыкач, исландский берикс) — всегда живут на дне.

Самые яркие и необычные рыбы Атлантики встречаются в зонах коралловых рифов. Здесь насчитывается больше 6 тыс. видов, в т. ч. каменный окунь-зебра, рыба-попугай, морской конек, волосатый черт и пятнистый орляк.

Животные

Представители животного мира обитают на разных глубинах. На дне водятся морские звезды, медузы, кольчатые черви, губки, ракообразные, моллюски и проч. Но самый большой интерес для людей представляют крупные морские животные, которых можно увидеть на поверхности воды или побережье. Их краткая характеристика:

- Морские коровы (ламантины). Этот вид животных Атлантики водится в теплых водах возле берегов Северной, Южной и Центральной Америки, в Карибском море. Взрослые особи вырастают в длину до 3 м, при этом их масса может достигать 550 кг и больше. Несмотря на крупные габариты, морские коровы безобидны. Питаются они растениями, устилающими дно океана.

- Зеленая (суповая) черепаха. Эта представительница океанической фауны вырастает до 150 см в длину и весит от 70 до 200 кг. Самые крупные особи могут достигать 2 м в длину. Отличительной чертой черепахи является крупный гладкий панцирь. Несмотря на название, ее окрас может быть не только зеленым, но и желтым, коричневым и даже черным. В молодости суповая черепаха питается медузами, рыбой и мелкими морскими животными. По мере старения она переходит на растительную пищу.

- Горбач (горбатый кит). Своим названием он обязан крупному плавнику на спине, похожему на горб. Горбач впечатляет своими размерами: взрослый кит достигает в длину 13 м при массе 13 тонн. Он имеет туловище обтекаемой формы и длинные брюшные плавники. Основная еда горбача — планктон, криль и рыба. В сутки он съедает более 1,3 т пищи.

- Длинноносый дельфин (длиннорылый продельфин). Это животное прославилось тем, что выпрыгивает из воды, чтобы совершить в воздухе несколько акробатических переворотов, а затем снова погрузиться в водную пучину. Между представителями своего вида продельфины общаются с помощью свиста. Они небольшие — от 1,3 до 2,3 м в длину при весе до 78 кг. Живут в тропической Атлантике. Питаются мелкими животными и рыбой.

Кроме перечисленных млекопитающих, в океане водятся тюлени-монахи, моржи, синие киты, кожистые черепахи, нарвалы, королевские пингвины и прочие обитатели. Самой опасной среди животных Атлантики является касатка.

Она охотится почти за всеми обитателями океана, включая морских львов и тюленей.

Растения

Флора океана представлена фитопланктоном, водорослями и покрытосеменными растениями. Крупнейшие из них растут на дне небольшими колониями, их ареал ограничен. Наибольшее скопление растений наблюдается на дне Саргассового моря, впадающего в Атлантический океан. Здесь преобладают бурые водоросли, которых по региону распространения называют саргассами.

Отдельного внимания заслуживает посидония — травянистое ползучее растение длиной до 8 м, образующее на дне колонии протяженностью до 1 км. Вместе с другими представителями океанической флоры она формирует подводные луга неописуемой красоты.

К распространенным растениям Северной Атлантики относится зостера (взморник) — многолетняя трава, растущая на прибрежных участках возле Северной Америки и Европы. В прохладных океанических водах также наблюдаются бурые водоросли (ламинария, фукус). В тропиках преобладают фукус, электус, лесония, каулерпа и валония пузатая.

Биоресурсы Атлантического океана и особенности их освоения

Основу биологических ресурсов океана составляют распространенные в его акватории виды рыб, ракообразных, моллюсков, млекопитающих и растений. Ежегодно здесь добывают 40% рыбы и морепродуктов от общего количества мирового улова.

Рыболовный промысел наиболее развит в северных широтах, где наблюдается высокая биологическая продуктивность рыбы, моллюсков и ракообразных. Интерес также представляют акулы, киты, моржи и тюлени. Вылов в промышленных масштабах ведут в Великобритании, Исландии, Ирландии, Нидерландах, Португалии и других странах, берега которых омывают воды Атлантики.

В тропических зонах рыболовный промысел развит не так хорошо.

Основными объектами добычи здесь являются кальмары, черепахи, моллюски, тунец, акулы и рыба-меч.

Экологические проблемы, влияющие на органический мир Атлантического океана

Океан обладает способностью восстанавливать собственные ресурсы, однако активная деятельность человека ослабила его силы. Регулярное загрязнение акватории нефтепродуктами с платформ, горючим с кораблей и рыболовецких судов, а также токсичными соединениями и другими отходами привело к уничтожению целых популяций рыб, животных и растений.

Предприятия выбрасывают в океан вещества, содержащие мышьяк, хром, медь. Оседая на дне, эти отходы попадают в фитопланктон, которым питаются представители фауны. Токсины скапливаются в организме животных, вызывая их преждевременную гибель. Кроме того, соединения меняют химический состав воды, что отрицательно влияет на всю акваторию.

Ежедневно в Атлантику попадают тонны бытовых отходов, большую часть которых составляют пластиковые пакеты и бутылки. Крупные обитатели океана принимают пластик за пищу и заглатывают его, а затем погибают от удушья или несварения желудка.

Экологическую обстановку усугубляют расположенные вблизи океана электростанции. Их горячие стоки повышают температуру прибрежных вод, уничтожая растительный и животный мир.

Примеры отрицательного влияния на природу можно перечислять долго. Если человечество не прекратит загрязнять океан, оно рискует столкнуться с экологической катастрофой: гибель флоры и фауны Атлантики постепенно приведет к уничтожению всего живого на планете.

Программы по защите обитателей океана

Защита органического мира океана сегодня осуществляется на международном уровне. Этот вопрос является приоритетным в деятельности ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде). При ее содействии была принята Глобальная программа действий по защите морской среды, предусматривающая механизмы охраны морских экосистем от загрязнений в результате человеческой деятельности на суше.

Не менее важной является работа Межправительственной океанографической комиссии, работающей под эгидой ЮНЕСКО. Она разрабатывает и внедряет в жизнь программы по защите обитателей океанических вод и прибрежных регионов.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)