Органический мир морей и океанов

По условиям обитания и образу жизни все представители органического мира делятся на три основные группы: планктон, нектон и бентос.

Планктонные организмы (от греч. планктон — блуждающий) — микроскопические морские организмы, удерживающиеся в воде во взвешенном состоянии и перемещающиеся только под действием течения. Среди них выделяют зоопланктон (от греч. зоон — животное) и фитопланктон (от греч. фитос — растение). К зоопланктону относятся простейшие организмы — фораминиферы, имеющие карбонатную раковину и образующие основную массу органических илов, и радиолярии с кремниевым скелетом, участвующие в формировании различных кремнистых пород — радиоляритов, опок, диатомитов, яшм. Из представителей фитопланктона в современных океанах и морях наиболее распространены диатомовые водоросли, заключенные в кремнистый панцирь, и кокколитофориды — микроскопические одноклеточные водоросли с карбонатным скелетом.

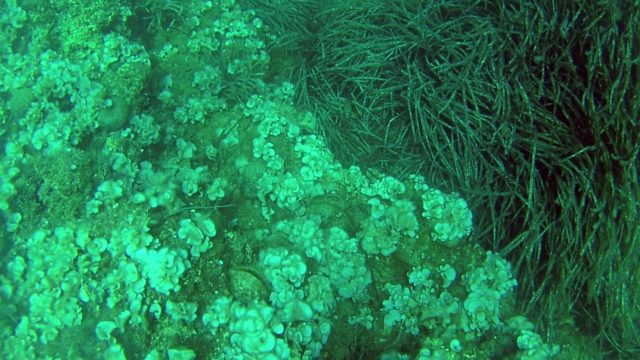

Бентосные организмы (от греч. бентос — глубина) расселяются на морском дне и подразделяются на подвижные и неподвижные (прикрепленные ко дну). Бентос подвижный — всевозможные моллюски, ползающие по дну или зарывающиеся в ил (морские ежи, морские звезды и др.). Бентос неподвижный — кораллы, известковые водоросли, мшанки, губки, морские лилии. Наиболее благоприятная обстановка для обитания бентоса существует в области шельфа — на глубине 200 м с доступом кислорода, солнечного света и тепла.

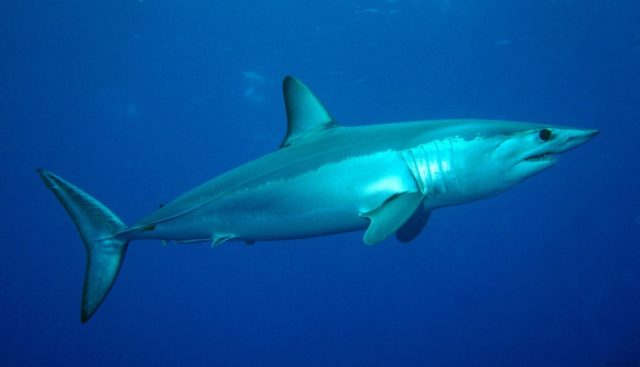

Нектонные организмы (от греч. нектон — плавающее) имеют органы для самостоятельного передвижения. К. ним относятся рыбы, морские млекопитающие, головоногие моллюски и др.

Сообщество представителей органического мира, объединенные единством условий обитания, образуют биоценоз. Массовое посмертное захоронение организмов называют танатоценоз (от греч. танатос — смерть, ценос — общий).

Места обитания различных представителей органического мира, их видовое разнообразие и численность в большой мере определяются динамикой среды обитания, ее соленостью и температурой.

Источник

Органический мир океана.

Развитие органического мира тесно связано с указанными выше планетарными формами рельефа дна Мирового океана, где выделяются зоны, каждая из которых характеризуется определенной фауной и флорой и особенностями осадконакопления. К ним относятся зоны: 1) прибрежная, или литоральная (лат. «литорализ» – берег) (приливно-отливная), подверженная сильному воздействию волн. Здесь трудные условия для развития жизни. Встречаются организмы камнеточцы, крепко прикрепленные ко дну, 2) сублиторальная,или неритовая (по названию встречаемого здесь моллюска Nerita), соответствующая области шельфа, где создаются благоприятные условия для развития большого числа разнообразных видов морских организмов; 3) батиальная (греч. «батис» – глубокий), отвечающая континентальному склону и его подножью. В соответствии с увеличением глубины и отсутствием света существенно изменяются условия для жизни на дне, поэтому в осадках здесь присутствуют главным образом раковины отмерших организмов, живущих в поверхностной части вод океанов; 4) абиссальная (греч. «абисос» – бездонный, глубокий), соответствующая ложу Мирового океана, и субабиссальная — глубоководным желобам. На этих глубинах вследствие низкой придонной температуры нет условий для развития растительности и, возможно, там существуют лишь высокоспециализированные организмы, не требующие растительной пищи. Исключение составляют районы выходов на дне термальных вод. Примером тому является богатый мир животных (гигантские двустворчатые моллюски, крабы, актинии, губки и др.), обнаруженных на глубине 2,5 км в зоне рифтов Восточно-Тихоокеанского поднятия, где выходят горячие источники и целые гидротермальные поля, вокруг них и развивается жизнь.

Влияние температурного режима на развитие органической жизни отмечено Л. А. Зенкевичем путем сравнения количества видов организмов в морях Малайского архипелага и северных морях. По этим данным, в первом случае развито около 40 000 видов, во втором – около 400 (море Лаптевых и др.). Не меньшее значение для количественного состава видов органического мира имеет изменение солености, что видно из сопоставления трех морских водоемов, соединенных друг с другом проливами, но существенно отличающихся по солености воды-Средиземного (7000 видов), Черного (1200) и Азовского (100) морей. Помимо указанных зон биоса, связанных с определенными глубинами океана, выделяется так называемая пелагическая зона.

По условиям обитания и образу жизни морские организмы подразделяются на три основных группы – планктон, нектон и бентос. Из них наибольшее значение в осадкообразовании имеют планктон и бентос.

Планктонные организмы (греч. «планктон» – блуждающие) обитают в поверхностном слое воды в пелагической зоне на глубинах 100-200 м. Они не имеют способов передвижения и держатся в воде во взвешенном состоянии. Среди них выделяются: I)фитопланктон (греч. «фитос» – растения) – растительные организмы, к которым принадлежат диатомовые водоросли с кремнистым панцирем, особенно интенсивно развивающиеся в холодных водах высоких широт, а также микроскопические одноклеточные известковые водоросли – кокколитофориды (наннопланктон – от греч. «наннос» – карлик), живущие в теплых водах; 2) зоопланктон (греч. «зоон» – животное), к которому относятся простейшие одноклеточные организмы, представленные фораминиферами с известковой раковиной, наиболее широко распространенными в пределах от 55 o с.ш. до 55 o ю.ш., и радиоляриями с кремнистой раковиной, массовое развитие которых наблюдается в приэкваториальной зоне. К зоопланктону относятся также птероподы (морские бабочки) с известковой раковиной.

Нектонные организмы (греч. «нектон» – плавающие) объединяют большую группу свободно плавающих животных – рыб, головоногих моллюсков, морских млекопитающих и др.

Бентосные организмы (греч. «бентос» – глубина) по условиям передвижения подразделяются на две группы: 1) бентос подвижный-моллюски, морские ежи, морские звезды, черви и др., развит на небольших глубинах дна сублиторальной зоны; 2) бентос прикрепленный – неподвижный, имеющий большое значение в формировании специфических осадков. Особо важную роль играют колониальные кораллы, известковые водоросли, мшанки и др., т.е. образующие сообщество, называемое биоценозом. Наибольшее развитие они имеют в области шельфа на глубинах от первых метров до 50-80 м. Помимо описанных морских организмов, следует указать на большое значение бактерий, играющих огромную роль в физико-химических условиях водной среды морей и океанов и создании новых соединений, как определенные катализаторы реакций, особенно в процессе перерождения осадка в осадочные горные породы.

Динамика океаносферы. Вся толща вод Мирового океана находится в непрерывном движении. Эти движения по своей природе различны. Среди них выделяются: 1) волновые движения; 2) приливно-отливные; 3) поверхностые и глубинные морские течения; 4) цунами.

Волновые движения возникают в результате трения ветра о водную поверхность. Зародыши волн – это мелкая рябь. Усиление ветра вызывает перемещение воды по замкнутым или почти замкнутым орбитам, которые имеют наибольшие размеры близ поверхности, уменьшаются с глубиной и изменяются по форме в пределах мелководья, где круговое движение сменяется эллипсоидальным. В открытом море волны имеют колебательный характер, при котором подавляющая часть воды не испытывает поступательного движения в горизонтальном направлении. У берегов или в области мелководья колебательная волна превращается в поступательную волну, она опрокидывается и с силой ударяется о крутой берег, производя разрушение, или заливает низменные побережья на многие десятки метров. В ветровых волнах выделяются гребни (наиболее высокие части) и ложбины между ними. К элементам волны относятся: 1) высота волны, измеряемая величиной превышения гребня над ложбиной. Высота большинства океанских волн колеблется в пределах 3-6 м, увеличивается в периоды штормов до 10 и даже 18 м и более; 2) длина волны соответствует расстоянию по горизонтали между двумя гребнями (или двумя ложбинами). Она зависит от силы ветра и при сильных штормовых ситуациях увеличивается с 50-60 до 200 м и более; 3) период волны – это время, в которое волна проходит между смежными гребнями или ложбинами. Обычно волны подходят к берегу с интервалом в несколько секунд, но гребни длинных волн следуют друг за другом с интервалом 10-12 с, а иногда до 18-20 с. Следовательно, период связан с длиной волны; 4) скорость волны связана с периодом. Так, волны с периодом 6 с движутся со скоростью 9-10 м/с, а с периодом 18-20 с – 25-30 м/с. С глубиной скорость уменьшается. Даже при самых сильных штормах волновое движение, по-видимому, может достигать только дна шельфа и в состоянии производить работу до глубин, равных 1/2- 1/3 длины волны.