- Мировое рыболовство*

- В.П. МАКСАКОВСКИЙ

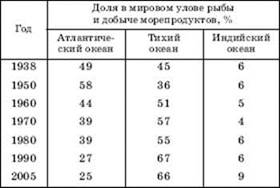

- Таблица 1 Распределение мировых уловов рыбы и добычи морепродуктов по океанам, %

- Таблица 2 Первые десять стран по размерам улова рыбы и добычи морепродуктов в середине 90-х гг.

- Промышленное рыболовство в России

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ МОРЕПРОДУКТОВ ПО ОКЕАНАМ

Мировое рыболовство*

В.П. МАКСАКОВСКИЙ

Таблица 1

Распределение мировых уловов рыбы и добычи морепродуктов по океанам, %

Атлантический океан

Тихий океан

Индийский океан

Рыболовство можно рассматривать как один из видов природопользования, заключающийся в добыче рыбы и других морепродуктов (морского зверя, беспозвоночных, водорослей), хотя, может быть, его следовало бы подразделить на собственно рыболовство и морской промысел. Различают промысловое, любительское и спортивное рыболовство, но основное значение, естественно, имеет первое из них.

Рыба и рыбопродукты представляют собой очень важный элемент сбалансированного питания, источник около 1/4 белковой пищи животного происхождения. Неудивительно, что 72—75% всего мирового улова предназначается для питания людей, остальную же часть перерабатывают в рыбную муку, питательные добавки, рыбий жир, используют на корм скоту или в фармацевтике.

О масштабах мирового рыболовства говорят следующие данные. Рыболовство обеспечивает занятость более чем 120 млн человек, а ежегодный доход от него в начале 90-х годов составлял 55 млрд долл. В мире насчитывается примерно 3,5 млн рыболовных судов общим тоннажем в 13—14 млн т.

Рыболовство — один из древнейших промыслов человечества. Известно, что во времена Древнего Рима им занимались жители Атлантического побережья Европы, Средиземноморья, а русские мореходы выходили на промысел в Белое море и к берегам Гренландии уже в Х—XI вв. Но только в конце XIX — начале XX в., когда произошел переход рыболовного флота от парусных к паровым судам, возникло промышленное рыболовство. Оно охватило прежде всего Северную Атлантику, Каспийское море. После Первой мировой войны рыболовство развивалось высокими темпами. Применение все более крупных и хорошо оснащенных судов способствовало не только увеличению уловов, но и освоению новых рыболовных районов. В еще большей мере это относится к периоду после Второй мировой войны, когда наряду с прибрежным рыболовством возросло значение экспедиционного лова — у берегов других стран или в открытом океане.

Но развитие мирового рыболовства на протяжении XX в. не было равномерным. Довоенный уровень рыболовства был восстановлен уже к 1950 г., а затем в течение 20 лет наблюдался очень быстрый его подъем: в 1950—1970 гг. уловы возросли в 3,3 раза при среднегодовом приросте в 2,4 млн т. Неудивительно, что в литературе этот период иногда называют золотым веком рыболовства. Объяснить такой подъем можно несколькими причинами — и модернизацией траулерного флота, и переходом от прибрежного рыболовства к дальнему экспедиционному лову, и тем, что за годы Второй мировой войны биоресурсы океанов — особенно Атлантического — успели естественным путем восстановиться. Однако уже в 70-х годах результаты перелова рыбы привели к резкому сокращению темпов развития отpacли, которые затем с большим трудом удалось восстановить, но, можно сказать, с потерей качества.

Под этим термином следует прежде всего понимать изменения в составе мирового улова, в котором на рыбу приходится около 85%, на беспозвоночных — 10, а на млекопитающих и прочих водных животных и водные растения — остальные 5%. В период «золотого века» основной улов рыбы обеспечивали 10 наиболее ценных ее семейств — сельдевые, тресковые, ставридовые, скумбриевые, анчоусовые и др. Но в результате значительного перелова и исчерпания доля наиболее ценных биоресурсов в общем улове сильно сократилась, а преобладать в нем стали менее ценные по пищевым качествам виды рыбы (мойва, минтай, макрель, хек). Можно добавить, что соотношение между морским и пресноводным рыболовством также несколько изменилось: доля последнего, ранее составлявшая около 10%, увеличилась к середине 90-х годов до 15%.

Таблица 2

Первые десять стран по размерам улова рыбы и добычи морепродуктов в середине 90-х гг.

Суммарный улов, млн т

В том числе морской, млн т

Индонезия

Норвегия

Все эти структурные изменения сопровождаются значительными сдвигами в географии мирового морского рыболовства. Проследить их можно на нескольких уровнях.

Во-первых, речь может идти о соотношении рыболовства в шельфовых и глубоководных районах Мирового океана. В последнее время доля глубоководных районов несколько возросла, но все еще остается относительно небольшой (10%), тогда как в пределах континентального шельфа добывают 90% рыбы и морепродуктов.

Во-вторых, постепенно меняется соотношение рыболовства в трех зонах Мирового океана — северной (к северу от 30° с. ш.), тропической и южной (к югу от 30° ю. ш.). В 1948 г. первая из них давала 85% всех уловов, вторая — 13, южная — 2%, тогда как в наши дни это соотношение достигает примерно 52:30:18. Налицо явный сдвиг мирового рыболовства с севера на юг.

В-третьих, продолжает изменяться распределение мировых уловов между океанами, о чем свидетельствует табл. 1. Атлантический океан, на протяжении многих столетий бывший основным в морском рыболовстве, отошел на второе место, уступив первенство Тихому океану. Это, кстати, еще один пример возрастания роли Тихоокеанского бассейна в жизни современного мира.

В-четвертых, изменяется соотношение между главными районами рыболовства этих океанов. Как и на суше, в Мировом океане есть биологически высокопродуктивные акватории, которые В.И. Вернадский назвал «сгущениями жизни», и низкопродуктивные. Первые из них находятся там, где наиболее активно протекают процессы фотосинтеза и образуются скопления биомассы — пищи для нектона. При этом имеют значение и такие факторы, как географическое положение, глубины, характер вертикальных и горизонтальных перемещений водных масс, состав ихтиофауны, характер ее питания.

В Атлантическом океане издавна известны два таких района — Северо-Восточный, у берегов Европы, и Северо-Западный, у берегов Америки. Северо-Восточный район еще в начале 50-х годов давал треть всех мировых уловов, но затем добыча здесь резко сократилась из-за переловов и конкуренции нефтяной промышленности. Так, некогда очень рыбное Северное море теперь обеспечивает лишь 2,5% мирового улова. Уменьшились уловы и в Северо-Западном районе, где основную добычу рыбы ведут США и Канада.

В Тихом океане три главных рыболовных района. Северо-Западный район у берегов Азии, где промысел ведут Россия, Япония, Китай, Южная Корея и КНДР, в настоящее время — крупнейший не только в Тихом океане, но и в мире. Он выделяется и по уловам рыбы, и по добыче других морепродуктов — моллюсков, ракообразных, водорослей. Северо-Восточный район у берегов Северной Америки по структуре уловов в общем сходен с Северо-Западным, но уступает ему по их объемам. Наконец, еще один рыболовный район — Юго-Восточный — находится у берегов Перу и Чили. Основной объект промысла здесь — перуанский анчоус.

Таковы пять главных рыболовных районов мира. Наряду с ними есть и ряд других районов, менее крупных. Однако со временем почти все они подверглись сильному истощению. На рыбных отмелях Северной Атлантики (Доггер-банка, Ньюфаундлендская банка и др.) оскудели запасы сельди и трески, у берегов Северной Америки — калифорнийской сардины, у берегов Перу и Чили — перуанского анчоуса, в восточной части Центральной Атлантики — головоногих (осьминогов, кальмаров), у Алеутских островов — аляскинского королевского краба. Оскудение коснулось и эстуариев, например Чесапикского залива в США, который заслужил наименование «фабрики белка». Все это и привело к падению уловов в 70-х годах.

Наконец, в-пятых, большие изменения за последнее время произошли в составе первой десятки рыболовных стран. Для того чтобы их оценить, достаточно сравнить первую десятку, какой она была, скажем, в середине 50-x годов (Япония, США, СССР, Китай, Норвегия, Великобритания, Индия, Канада, ФРГ, Дания) с современной, представленной в табл. 2.

Анализируя данные таблицы, нетрудно заметить, что из старого состава первой десятки в ней осталось шесть стран — Япония, США, Россия, Китай, Индия и Норвегия. Однако очередность их в этой группе заметно изменилась. Так, Китай еще в начале 90-х годов вышел на первое место, причем в его уловах преобладает не морская, а пресноводная рыба, что встречается не так часто. Среди четырех стран-новичков — только развивающиеся страны Азии и Латинской Америки, которые, кстати говоря, абсолютно преобладают и в составе второй десятки. По некоторым данным, ныне на развивающиеся страны приходится уже 60% всего мирового улова.

Любопытно, что первая десятка стран и территорий по добыче рыбы из расчета на душу населения выглядит совершенно иначе. На первом месте оказывается Исландия (6500 кг!), на втором находятся датские Фарерские острова (5560), на третьем стоит также принадлежащая Дании Гренландия (2065 кг). А далее следуют Фолклендские острова (780 кг), Норвегия (650), Чили (460), Кирибати (390), Мальдивы (385), Перу (370) и Дания (345 кг).

За последние десятилетия объем мировой торговли рыбопродуктами увеличился во много раз. Еще в начале 90-х годов на международный рынок поступало около 2/5 всего улова. При этом на развитые страны приходились 1/2 экспорта и 9/10 импорта морепродуктов.

Что же касается перспектив роста мировых уловов, то они, согласно большинству расчетов и прогнозов, выглядят довольно ограниченными. Хотя оценки возможностей использования морских биоресурсов колеблются в очень больших пределах (от 70 млн до 200 млн т), все же большинство специалистов считает максимально допустимыми годовые уловы в объеме 110—120 млн т. А этот уровень уже достигнут.

В России уловы рыбы в 90-х годах сначала сильно снизились, но затем снова стали хотя и медленно, но возрастать. По производству рыбы из расчета на душу населения (26 кг) Россия превышает среднемировой уровень (16 кг). Рыболовство ведется в реках, озерах и в особенности в морских акваториях, главными из которых были и остаются моря Дальнего Востока.

* Очерк из готовящегося нового издания книги «Географическая картина мира».

Источник

Промышленное рыболовство в России

Рассматривая промышленное рыболовство, как одну из отраслей народного хозяйства в России, можно отметить его важность, так как этот род деятельности позволяет обеспечивать людей вкусной и здоровой пищей.

Промысел ведется в нескольких регионах, где добывают разные виды рыбы.

Если рассматривать внутренние бассейны, то в число крупнейших на территории страны входит Каспийский.

Основной водоем – солоноводное бессточное озеро, именуемое морем из-за размеров, в него впадает более 130 рек, среди которых Волга. Обитает в этом регионе около 90 разновидностей рыб. Выделяя промысловые районы, стоит отметить Волго-Каспийский, Дагестанский, Средний и Южный Каспий. В первом происходит вылов основного количества ценных пород. Во втором — промышленный лов рыбы обеспечивает порядка 40% сельди, добываемой в регионе. Третий дает 77,5% общего количество выловленной рыбы бассейна, причем большую ее часть составляет килька. Промысловый флот включает в себя рыболовные боты (РБ 150) и сейнеры (РС 80 и РС 300), а также мелкие суда.

Объединенные Черноморский и Азовский бассейн также можно назвать внутренним.

Он отделен от океана не только проливами, но и Средиземным морем. Здесь обитает около 180 видов рыб, правда, промысловую важность имеет порядка 80. Наибольший процент составляют карповые и бычковые, следующие по значимости – сельдевые (для их добычи характерен промысловый лов сетями), окуневые, далее осетровые и кефалевые.

В Черном море можно выделить 3 промысловых района: северо-западный с многочисленными устьями рек, побережье Крыма, побережье Кавказа. В бассейне Азовского моря насчитывается около 80 видов рыб, которые подразделяют на 4 основные группы: морскую, пресноводную, проходную и полупроходную. Основной процент улова приходится на осетровых, судака, леща, сазана, сома, тюльку, кефаль, бычков и хамсу.

К Западному бассейну относится Балтийское море.

Несмотря на то, что встречается здесь около 70 видов рыб, промысел ведется лишь на некоторые из них. Основной процент, который дает промышленный вылов рыбы, приходится в основном на салаку и треску. За ними следуют килька, лосось, камбала и угорь. Также ежегодно добывается порядка 100-130 тысяч центнеров корюшки.

В Западном бассейне ведутся работы по рациональному использованию рыбных ресурсов, поэтому существует несколько зон, где промысел запрещен. Особенно это касается мест, где происходит нагул молоди. Так, например, в Рижском заливе используют сетеполотна с увеличенным размером ячеи, чтобы «мелочь» спокойно могла сквозь нее проходить. Лов производится в основном с небольших судов, но в состав рыбодобывающего флота, работающего в Северо-Восточной Атлантике, входит более 8 сотен крупных, ведущих промысел в океане.

Весьма обширен Северный бассейн.

Кроме Северного-Ледовитого океана к нему относятся несколько морей, омывающих побережье материковой России. Здесь промысловое рыболовство дает порядка 90% всей трески и морского окуня, а также 100% семги, добываемой в РФ. Ловят здесь 11 видов камбаловых, 8 – лососевых, сельдь, пикшу и морского окуня. Часто практикуется траловый лов. Однако промысел ограничен из-за зимнего ледового покрова.

И, наконец, Дальневосточный бассейн.

Это тихоокеанское побережье с несколькими морями. Фауна отличается разнообразием. Добывают здесь 99% лососевых, 90% — камбаловых, около 40 — сельдевых. Ведется промысловая ловля рыбы других видов: минтая, сайры, скумбрии, сельди, трески, палтуса. Рыболовная флотилия пополнена современными мощными судами: траулерами, сейнерами. Работают плавучие рыбозаводы.

ВИДЕО: Разведение форели (бизнес план)

Источник

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ МОРЕПРОДУКТОВ ПО ОКЕАНАМ

Все эти структурные изменения сопровождались и сопровождаются значительными сдвигами в географии мирового морского рыболовства. Проследить их можно на нескольких уровнях.

Во-первых, речь может идти о соотношении рыболовства в шельфовых и глубоководных районах Мирового океана. В последнее время доля глубоководных районов несколько возросла, но все еще остается относительно небольшой (10 %), тогда как в пределах континентального шельфа добывают 90 % рыбы и морепродуктов.

Во-вторых, постепенно меняется соотношение рыболовства в трех зонах Мирового океана – северной (к северу от 30° с. ш.), тропической и южной (к югу от 30° ю. ш.). В 1948 г. первая из них давала 85 % всех уловов, вторая – 13 и южная – 2 %, тогда как в наши дни — это соотношение составляет примерно 52:30:18. Налицо явный сдвиг мирового рыболовства в направлении север – юг.

В-третьих, продолжает изменяться распределение мировых уловов между океанами, о чем свидетельствует таблица. Анализ ее показывает, что Атлантический океан, на протяжении многих столетий бывший основным в морском рыболовстве, отошел на второе место, уступив первенство Тихому океану. Это, кстати, еще один пример возрастания роли Тихоокеанского бассейна в жизни современного мира.

В-четвертых, изменяется соотношение между главными районами рыболовства в этих океанах, показанными на рисунке 101. Как и на суше, в Мировом океане есть биологически высокопродуктивные акватории и низкопродуктивные акватории. Первые из них находятся там, где наиболее активно протекают процессы фотосинтеза и образуются скопления биомассы – пищи для нектона. При этом, конечно, имеют значение и такие факторы, как географическое положение, глубины, характер вертикальных и горизонтальных перемещений водных масс, состав ихтиофауны, характер ее питания.

Мировое рыболовство

В Атлантическом океане издавна известны два таких района – Северо-Восточный, у берегов Европы, и Северо-Западный, у берегов Америки. Северо-Восточный район еще в начале 50-х гг. XX в. давал треть всех мировых уловов, но затем добыча здесь резко сократилась из-за переловов и «конкуренции» нефтяной промышленности. Так, некогда очень рыбное Северное море теперь обеспечивает лишь 2,5 % мирового улова. Уменьшились уловы и в Северо-Западном районе, где основную добычу рыбы ведут США и Канада.

В Тихом океане три главных рыболовных района. Северо-Западный район у берегов Азии, где промысел ведут Россия, Япония, Китай, Республика Корея и КНДР, в настоящее время крупнейший не только в Тихом океане, но и в мире. Он выделяется и по уловам рыбы, и по добыче других морепродуктов – моллюсков, ракообразных, водорослей. Северо-Восточный район у берегов Северной Америки по структуре уловов в общем сходен с Северо-Западным, но по их объемам уступает ему. Наконец, еще один рыболовный район – Юго-Восточный – находится у берегов Перу и Чили. Основной объект промысла здесь – перуанский анчоус.

Таковы пять главных рыболовных районов мира. Наряду с ними есть и ряд других районов, менее крупных. Однако со временем почти все они подверглись сильному истощению. На рыбных банках Северной Атлантики оскудели запасы сельди и трески, у берегов Северной Америки – калифорнийской сардины, у берегов Перу и Чили – перуанского анчоуса, в восточной части Центральной Атлантики – головоногих (осьминогов, кальмаров), у Алеутских островов – аляскинского королевского краба. Оскудение коснулось и эстуариев, например Чесапикского залива в США, который заслужил наименование «фабрики белка». Все это и привело к падению уловов в 1970-х гг.

а последние десятилетия объем мировой торговли рыбопродуктами увеличился во много раз. Еще в начале 1990-х гг. на международный рынок поступало около 2/5 всего улова. При этом на развитые страны приходились 1/2 экспорта и 9/10 импорта морепродуктов.

Что же касается перспектив роста мировых уловов, то они, согласно большинству расчетов и прогнозов, выглядят довольно ограниченными. Хотя оценки возможностей использования морских биоресурсов колеблются в очень больших пределах (от 70 млн до 200 млн т), все же большинство специалистов считает максимально допустимыми годовые уловы в объеме 110–120 млн т. А это уровень, который уже достигнут.

В России уловы рыбы в 1990-х гг. сначала сильно снизились, но затем стабилизировались примерно на уровне 3–4 млн т. По производству рыбы из расчета на душу населения (20 кг) Россия превышает среднемировой уровень (16 кг). Рыболовство ведется в реках, озерах и в особенности в морских акваториях, главными из которых были и остаются моря Дальнего Востока.

Источник