57. Ресурсный потенциал Мирового океана: политико-экономические и социально-экологические аспекты его освоения

Мировой океан – водная оболочка Земли, совокупность всех океанов и морей, занимающих 70,8% поверхности планеты(Шокальский). Освоение мирового океана представляет собой проблему мобилизации экономических ресурсов и построение механизма регулирования рациональной добычи и использования его природных богатств для решения продовольственной, сырьевой, энергетической и других проблем. Весьма важным представляется политический аспект освоения мирового океана, который тесно связан с генезисом международно-правового режима использования его пространств и ресурсов. Международное морское право уже давно стало самостоятельной подотраслью международного права. Ограниченный характер свободы использования моря заключался в следующем: 1) по римскому праву, море, как и воздух, хотя и считалось находящимся в общем пользовании, тем не менее подчинялось юрисдикции императора; 2) Рим признавал свободу воли лишь для своих граждан; 3) в условиях низкого уровня развития производства, международных экономических и политических отношений в то время еще не сложилось принципа свободы открытого моря. В эпоху феодализма принимались попытки распространить на морские пространства власть монархов. В эпоху Великих географических открытий – лозунг свободы морей, но международное морское право сложилось лишь во второй пол.20в. 1958: конвенции об открытом море, о территориальном море и прилежащей зоне, о континентальном шельфе, о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. Договор о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах – 1963, Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения – 1971. всеобщая конвенция по морскому праву (1994).Основными международными принципами освоения мирового океана являются: 1) принцип свободы открытого моря (морские пространства за внешним пределом территориального моря считаются открытыми для свободного и равного использования всеми государствами на условиях, определяемых действующим международным правом; никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету); 2) принцип общего наследия человечества (требует объединенных усилий все государств для определения статуса природных богатств, которые объявляются общим наследием человечества. Концепция общего наследия обладает своей спецификой, которая зависит от: а) особенностей того или иного вида пространства или ресурсов; б) уровня научно-технических достижений разведки, эксплуатации и освоения этих ресурсов; в) практически достижимой степени компромиссной договоренности между различными государствами на определенном этапе развития и в определенных условиях международных отношений. Устанавливается, что: ни одно из государств не может провозглашать свои суверенные права на какую бы то ни было часть мирового океана; государства, физические и юридические лица не могут присваивать глубоководные ресурсы, т.к. все природные ресурсы какого-либо района принадлежат всему человечеству, от имени которого и будет действовать создаваемый для этих целей международный орган; деятельность в международном районе должна осуществляться на благо всего человечества, финансовые и иные выгоды от разработки недр распределяются справедливо, с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, не достигших еще возможности самостоятельно добывать и использовать ресурсы; международный район открыт для использования исключительно в мирных целях); 3) принцип рационального использования и сохранения морских живых ресурсов; 4) принцип свободы научных исследований (все государства независимо от географического положения, а также компетентные органы и организации вправе проводить научные исследования. К последним предъявляются следующие требования: они должны проводиться исключительно в мирных целях надлежащими научными методами и средствами, совместимыми с требованиями Конвенции; они не должны создавать помех другим планомерным пользователям; они должны проводиться с учетом положения о сохранении морских ресурсов). 5)принцип использование Мирового Океана в мирных целях (исключить применение силы и угрозы силой в морской деятельности государств.

Освоение космоса не только затрагивает сферу отношений человека и природы, но и соприкасается со всеми глобальными проблемами, в частности, с проблемой предотвращения военной катастрофы, а также с сырьевой, экологической и иными проблемами. Вероятно, открытая космическая граница дает человечеству шанс на сохранение отдельных фрагментов цивилизации. На освоение Солнечной системы уйдет около 1 тыс.лет. Важность освоения космоса: 1) изучение Вселенной — это возможность открыть тайну, уникален ли человек или нет; 2) возможность спасения от земных катастроф; 3) возможное спасение от перенаселения планеты; 4) возможность нахождения более лучших условий для существования человека; 5) возможное спасения в случае понижения солнечной температуры; 6) использование космического пространства для создания новых технических средств и технологий; 7) космос — это воплощение беспредельного прогресса и надежды на уничтожение смерти человека. Задачи космических систем:1.получение нов.научных данных. 2.решение актуальных задач соц.-экон.развития 3.укрепленние нац.безопасности, 4.обеспечение лидерства «космических держав» в космосе и на Земле 5. расширение международного сотрудничества в космосе 6.использование побочных достижений космонавтики в интересах соц.-экон.прогресса. Ограничения свобод исследования и использования космического пространства, предусматриваемые международными договорами (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства – 1967, Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство – 1968, Конвенция о междунар.ответственности за ущерб, причиненный косм.объектами – 1972, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство – 1975, Соглашение о деятельности государств на Луне и др.небесных телах – 1979): 1) осуществление деятельности по исследованию и использованию космического пространства должно соответствовать нормам международного права; 2) запрещается национальное присвоение космического пространства и его составных частей (свобода исследования); 3) предотвращение потенциально вредных последствий космической деятельности и охрана окружающей среды (в т.ч. ядерное оружие)

Сложность представляет вопрос о разграничении воздушного и космического пространства, т.к. здесь все зависит от технических возможностей той или иной страны обеспечивать свою юрисдикцию над воздушным пространством (одни могут контролировать 20 км, другие — 100 км, а третьи — вообще без ограничений). Задачи космич.деятельности РФ: обеспечение доступа в космос; изучение Земли из космоса; развитие науки, способствующей повышению эффективности экономики, обеспечение обороноспособности РФ. Освоение космоса ведет к неистощимым источникам сырья, стимулирует экономическую и политическую интеграцию стран, способствует решению глобальных задач.

Источник

Оценка экономического потенциала использования биоресурсов мирового океана

Кунашко А.В.

студентка Финансового университета

при Правительстве Российской Федерации

Соснило А.И.

к. и. н., доцент Академии методов

и техники управления «ЛИМТУ», НИУ ИТМО

Мировой океан, занимающий 70,9% площади Земли и содержащий 88% ее биомассы, обладает природными богатствами и значительным потенциалом для инновационного экономического роста, основанного как на рыночных, так и на научно-технических инициативах. Более того, океан играет значимую роль в решении многих задач, в частности обеспечения продовольствием, экологически чистой энергией и используемыми в медицине химическими ресурсами.

Однако добыча и использование ресурсов мирового океана в современном мире носят эксплуатационный и хищнический характер, что приводит к катастрофическим последствиям в виде загрязнений, сокращения биологических видов и климатических изменений. Именно поэтому мировой океан постепенно становится новой передовой областью экономики, связанной с ответственным использованием природных ресурсов океана, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие.

В решении этих проблем не последнюю роль играет Россия. Учитывая, что нашей стране принадлежит половина всей акватории и береговой линии Северного Ледовитого океана и половина азиатского побережья Тихого океана, можно говорить, что обеспечение планомерного и ответственного использования ресурсов океана должно быть стратегически важной задачей для отечественной экономики.

Рассмотрим экономическую ценность активов океана в мировом масштабе. Около 3 млрд человек получают почти 20% животного белка из рыбы (FAO, 2014), а большинство рыбных продуктов добывается в мировом океане. Спрос на рыбные продукты возрастает вместе с ростом численности населения, однако современный рыболовный промысел не в состоянии его удовлетворить (Funk, Brown, 2009). По этим причинам океан становится основным объектом внимания при решении проблем бедности и голода.

Океан открывает возможности для расширения занятости в следующих сферах (Teh, Sumaila, 2013).

- Сфера туризма: морские курорты являются лидерами развития данной индустрии.

- Рыбный промысел: морские акватории обеспечивают более 60% мировой продукции рыболовства.

- Энергия: 30% мировой добычи энергоресурсов приходится на океан.

- Судоходство: морской транспорт перевозит 90% тоннажа мировой торговли и является одним из самых дешевых.

- Биотехнологии.

Океан производит половину кислорода, которым мы дышим, и поглощает 30% антропогенных выбросов углекислого газа (IPCC, 2013).

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), годовой валовой «морской продукт» составляет как минимум 2,5 трлн долл., что делает «экономику океана» седьмой по величине экономикой мира (Hoegh-Guldberg et al., 2015). Таким образом, океан представляет ценность как незаменимая экосистема поддержания баланса биосферы, как источник получения «зеленой» энергии, биоресурсов в виде рыбы и морепродуктов, растительных водорослей, используемых в качестве продуктов питания, для изготовления медикаментов, удобрений, промышленного сырья.

Прибрежная морская зона в последние годы все чаще используется для выращивания на фермах различных видов рыбы, морских ракообразных, мидий, морского гребешка, жемчуга, водорослей и др. В разных странах мира водоросли весьма востребованы в пищевой отрасли. В промышленности морские водоросли активно используют для получения желатиновых веществ (гидроколлоидов), применяемых в качестве пищевых добавок. Гидроколлоиды используются в перевязочных материалах и в производстве стоматологических форм, в микробиологических исследованиях в качестве питательной среды, входят в качестве ингредиента в состав зубных паст, косметики и красок, используются при производстве промышленных продуктов (клеи, краски, гели, взрывчатые вещества), в таких процессах, как проклейка бумаги, текстильная печать, и др. Огромную роль океан играет в мировой экономике как самый дешевый вид транспортировки грузов и туристического судоходства.

Эксперты BCG оценили все перечисленные активы океана в 24 трлн долл. и утверждают, что реальная стоимость активов намного выше, так как реальную полезность данной экосистемы сложно измерить. На основе методологии и данных BCG мы рассчитали приблизительную стоимость «активов» морских пространств, находящихся под суверенитетом или юрисдикцией Российской Федерации. Она составляет не менее 256,29 трлн руб., это почти 18% от стоимости активов всего Мирового океана (см. таблицу).

Экономические ресурсы Мирового океана

Наименование «активов» океана

Стоимость «активов» Мирового океана (трлн руб.)

Доля российских «активов» (%)

под юрисдикцией РФ

Рыба и морепродукты

Торговля и транспорт

Ресурсы прибрежных зон

Поглощение углекислого газа

Источник : расчеты авторов.

При этом в России наблюдается высокий износ основных фондов, используемых в рыболовстве. Между такими переменными, как степень износа основных фондов и объем добычи водных ресурсов, наблюдается отрицательная корреляция. Несмотря на то что в России осуществляется выпуск молоди водных биологических ресурсов, затраты на данную процедуру неуклонно растут (рис. 1), не всегда пропорционально результатам деятельности, что требует совершенствования политики в данном направлении.

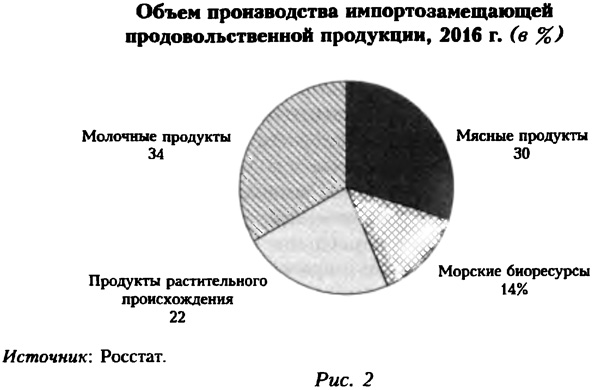

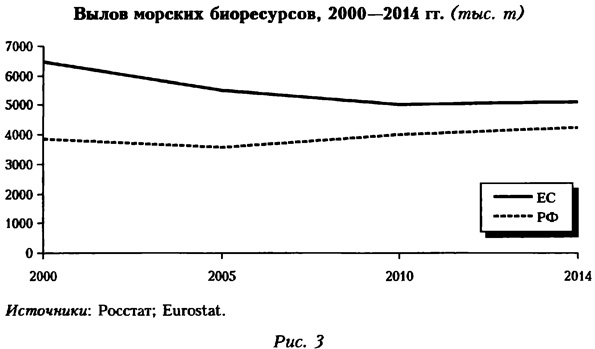

Доля рыбных продуктов в общем объеме производства импортозамещающей продовольственной продукции в 2016 г. составила 14% (рис. 2). Сравнение вылова в РФ и странах Европы показывает положительную тенденцию для России, начиная с 2005 г. (рис. 3).

Анализ прогнозов развития экономики Мирового океана показал, что существует высокая вероятность снижения ценности активов океана вследствие «переэксплуатации» природных ресурсов человеком и других негативных антропогенных воздействий. Согласно исследованиям WWF, в 2015 г. популяция рыб и других морских существ сократилась по сравнению с 1970 г. на 36%, 90% мировых рыбных ресурсов эксплуатируются чрезмерно (Hoegh-Guldberg et al., 2015). Можно говорить, что эффективному росту экономики океана препятствуют чрезмерная промысловая деятельность человека и изменение естественной среды обитания морских животных.

В этом вопросе важную роль играет государственное регулирование данной отрасли, которое в России можно условно разделить на четыре этапа. На первом этапе (с 1992 по 2000 г.) система распределения квот водных биологических ресурсов отличалась существенной непрозрачностью и нестабильностью. Следствием этого стало резкое падение финансовых результатов отрасли в данный период.

На втором этапе (2000-2003 гг.) распределение квот происходило при помощи инструментов аукционной торговли, что, по мнению экспертов, усугубило кризис рыбной отрасли в 2003-2004 гг. При этом добычей на высокопроизводительных судах (иностранной постройки) в основном занимались совместные предприятия с участием иностранцев. По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в рыбной промышленности в 2001 г. по сравнению с 2000 г. снизился в 9 раз и составил -1,0 млрд руб.

На третьем этапе (2003-2004 гг.) было принято постановление Правительства РФ, закрепившее прозрачную систему распределения водных биоресурсов и управления рыболовством, «исторический принцип» закрепления квот и ограниченное применение аукционов.

На четвертом этапе (с 2004 по настоящее время) принят Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которому рыболовные организации должны получать доли квот добычи водных биоресурсов на 5 лет, в 2008 г. этот срок продлили на 10 лет. В результате рыбопромышленные организации почувствовали себя более уверенно, что привело к частичной модернизации, обновлению флота и перерабатывающих мощностей.

Федеральный закон № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» не раз совершенствовали: так, в ст. 21 установлено, что добытые при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях водные биоресурсы используются только для проведения работ в указанных целях и подлежат возвращению в живом виде в среду обитания или, при невозможности возврата, уничтожению. Данная мера позволила значительно снизить неоправданно завышенные объемы научных квот и способствовала переводу их в промышленные квоты. Закрепление исторического принципа при распределении квот добычи (вылова) на долгосрочной основе должно оставаться базовым подходом при определении дальнейшей судьбы отрасли.

В настоящее время можно выделить ряд задач, решить которые усовершенствованное законодательство не позволяет:

- увеличение поставок рыбной продукции на внутренний рынок;

- повышение эффективности использования федеральных водных биоресурсов;

- стимулирование инвестиций в обновление рыбопромыслового флота;

- снижение административных барьеров в рыбохозяйственном комплексе;

- развитие частного товарного рыбоводства и производства морепродуктов;

- наращивание перерабатывающих мощностей непосредственно в регионах добычи, создание необходимой логистической инфраструктуры.

Для повышения конкурентоспособности экономики России разработана Концепция федеральной целевой программы «Мировой океан» на 2016-2031 гг., однако она в большей мере посвящена финансированию прикладных и научных исследований в данной области. В связи с этим мы предлагаем ряд рекомендаций по совершенствованию использования ресурсов океана с учетом политики устойчивого развития. На наш взгляд, для обеспечения устойчивого развития экономики России в данной области необходимо использовать следующие инструменты.

- Разработка целевых и плановых показателей по использованию и добыче морских ресурсов.

- Комплексное планирование деятельности в Арктике на основе эко-системного подхода. При этом необходимо в большей мере уделить внимание разработке водных биологических ресурсов.

- Обеспечение полного контроля государства за законностью рыболовства и иного использования морских ресурсов. Нелегальный промысел стал самым распространенным экологическим преступлением, основная опасность которого заключается в снижении возобновляемости большей части ресурсов.

- Внедрение системы контроля за полной цепочкой производства рыбной продукции, начиная с вылова и заканчивая передачей конечному потребителю.

- Восстановление численности морских ресурсов с использованием инновационных технологий до экологически устойчивого уровня (характеризуется разветвленными цепями питания, саморегуляцией, многообразием видов).

- Создание прозрачной системы оценки активов океана для принятия эффективных инвестиционных решений.

- Развитие государственно-частного партнерства в области освоения и возобновления морских ресурсов.

Освоение океана и развитие этой сферы экономики способно повысить конкурентоспособность российской экономики, в том числе в области науки и природопользования. В то же время океан — сложная экосистема, поэтому для поддержания важнейшего источника ресурсов, способных решить глобальные проблемы голода и бедности, необходимо обеспечить и развивать мировое сотрудничество в этой области.

Список литературы / References

FAO (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Opportunities and Challenges. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Funk С. C., Brown M. E. (2009). Declining global per capita agricultural production and warming oceans threaten food security. Food Security, Vol. 1, No. 3, pp. 271—289.

IPCC (2013). Climate change 2013: The physical science basis. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Hoegh-Guldberg O. et al. (2015). Reviving the Ocean Economy: The case for action — 2015. Gland: WWF International. Teh L.C.L.,

Sumaila U. R. (2013). Contribution of marine fisheries to worldwide employment. Fish and Fisheries, Vol. 14, No. 1, pp. 77—88.

Источник