Тема 7. Органическое вещество морских вод. Первичная продукция

Формы нахождения органического вещества

Природные воды почти всегда содержат, кроме минеральных веществ и растворенных газов, органическое вещество. Органические соединения, несмотря на разнообразие их форм, состоят в основном из углерода, кислорода и водорода, (98,5 % по массе). Кроме того, в присутствуют азот, фосфор, сера, калий, кальций и многие другие элементы. Количество известных органических соединений составляет почти 27 млн

Под органическим веществом природных вод понимают совокупность различных форм органических веществ: истинно-растворенные (размер частиц 3 км 3 реки ежегодно поставляют в океан около 200 млн. тСорг.

Автохтонное органическое вещество

Аллохтонное органическое вещество создается в результате первичной продукции морских организмов. Первичная продукция – это количество органического вещества, синтезированного из минеральных веществ в результате фотосинтеза автотрофными организмами. Мерой первичной продукции служит скорость образования органического вещества, выраженная в единицах массы или энергии на единицу пространства (в м 3 или под м 2 водоема). Преобладающая часть первичной продукции в водных экосистемах создается планктонными водорослями (фитопланктоном). Она и поступающие в водоем аллохтонные органические вещества составляют основу всех последующих этапов продукционного процесса в пищевых цепях. Первичная продукция отражает все органическое вещество, образуемое в результате фотосинтеза автотрофными организмами, и является исходным фондом для всех последующих процессов трансформации в водоеме.

Значительная часть первичной продукции вновь минерализуется в ходе жизнедеятельности планктонного сообщества (на дыхание фитопланктона, потребляется и разлагается бактериями и зоопланктоном) составляя величину деструкции органического вещество. Распад органического вещества в природных водах называется процессом минерализации. Он имеет важное значение не только для разложения остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности в водоеме, но и для возврата (регенерации) в воду ряда элементов (С, Р, N и др.), необходимых для питания гидробионтов.

Главным продуцентом органического вещества в океане является фитопланктон (таблица).

Таблица. Биомасса и продукция различных групп организмов

в Мировом океане, млрд. т в сыром весе (Богоров, 1974)

| Наименование | Биомасса (Б) | Продукция (П) | Коэффициент вос- производства (П/Б) |

| Продуценты: | |||

| — фитопланктон | 1,5 | 550,0 | 366,0 |

| — фитобентос | 0,2 | 0,2 | 1,0 |

| Консументы: | |||

| — зоопланктон | 21,5 | 53,0 | 2,5 |

| — зообентос | 10,0 | 3,0 | 0,3 |

| — нектон | 1,0 | 0,2 | 0,2 |

| Редуценты: | |||

| — бактерии | 0,07 | 70,0 | 1000,0 |

Основная роль в создании первичной продукции в Мировом океане принадлежит диатомовым, перидиниевым и сине-зеленым водорослям. При этом на долю диатомовых приходится 90-98% в полярных и умеренных широтах и 50-60% в субтропиках и тропиках. В среднем по всему Мировому океану в общем балансе первичной продукции и биомассе фитопланктона на долю диатомовых приходится 77%, перидиниевых 22% и сине-зеленых – 1%.

Величина и распределение первичной продукции фитопланктона зависят от освещенности, концентрации биогенных элементов и их поступления в верхний слой. Исследователи по-разному оценивают продукцию фитопланктона в Мировом океане – в среднем оценки составляют около 20 млрд. т. Сорг. (около 400-550 млрд. т сырой органической массы).

Распределение первичной продукции в Мировом океане в общих чертах подчинено широтной и циркумконтинетальной зональности близки к распределению численности и биомассы фитопланктона. В связи с тем, что продуктивность фитопланктона в первую очередь связана с обеспеченностью его биогенными элементами, общая картина распределения первичной продукции во многом совпадает с распределением биогенов . Максимальные величины первичной продукции (более 2 г С/м2 в день) характерны для зон аппеллинга, минимальные (менее 500-750 мг С/м2 в день) — приурочены к центрам океанских антициклонических круговоротов. Высокой продуктивностью (не менее 1,0 — 1,5 г С/м2 в день) отличаются антарктические воды. В прибрежных областях и за их пределами более высокая первичная продукция наблюдается главным образом в умеренных, субполярных и экваториальных широтах. Главной, наиболее резко выраженной ее чертой является циркумконтинентальный характер локализации, проявляющийся в значительном увеличении продукции при переходе от открытых к прибрежным районам океана.

Высокий уровень первичной продукции фитопланктона обеспечивает обилие гетеротрофных организмов в этих районах и максимальное содержание взвешенного органического вещества, а также органического углерода в толще донных отложений.

Широтная зональность в продуцировании органического вещества проявляется в существовании трех зон повышенной биопродуктивности (две умеренные зоны и экваториальная), разделенных тропическими областями общего погружения вод и низкой биопродуктивности. Эти тропические зоны по эффективности утилизации солнечной энергии и продуктивности лишь немногим выше пустынь на суше.

Продуктивность вод большинства внутренних, средиземных и окраинных морей в среднем значительно выше продуктивности вод океанов.

Другим первичным источником органического вещества является фитобентос. В узкой прибрежной полосе (до глубин 60-120 м, чаще до 20-40 м) живет около 8000 видов водорослей, около 100 видов цветковых растений (морских трав). Фитобентос ежегодно создает 1,5 млрд. т сырой органической массы, что примерно соответствует 110 млн. тСорг.

Таким образом, ежегодная чистая продукция Сорг в океане оценивается в 20 млрд. т,а поступление с суши — в 1 млрд. т. В сумме это составляет 21 млрд. т Сорг (около 42 млрд. торганического вещества), или около 2*10 17 ккал.Аллохтонная компонента составляет около 5% от общей суммыпоступлений.

Значение изучения первичной продукции при исследовании водных экосистем

Необходимость количественной характеристики органических веществ, синтезируемых при фотосинтезе планктона, отчетливо выступает при решении многих вопросов и практики гидробиологии. Результаты продукции органического вещества гидробионтами, в частности фитопланктоном, оцениваются как особенность естественного круговорота веществ в экосистеме. Биотический круговорот в водоеме представляет собой процесс, включающий в себя использование материальных и энергетических ресурсов водоема при создании первичной продукции и многоступенчатую последующую утилизацию вещества и энергии. Определение первичной продукции планктона широко используется для оценки биологической продуктивности водоемов, для выяснения эффективности утилизации вещества и энергии гетеротрофными организмами на всех этапах продукционного процесса. Данные по первичной продукции послужили той «главной осью», вокруг которой стала строиться современная система трофической классификации водоемов.

Особое внимание привлекают водные объекты, находящиеся под сильным антропогенным воздействием. Усиление антропогенного влияния на водные объекты на протяжении последних пятидесяти лет привело к необходимости мониторинга и поисков объективных критериев, комплексных показателей качества вод. Наиболее важным системным показателем служит перестройка структуры и метаболизма биоценозов. Это непосредственно отражается на величине первичной продукции, на соотношении между первичной продукцией и деструкцией (или минерализацией) органического вещества в планктоне. Изучение первичной продукции планктона тесно связано с вопросами антропогенного эвтрофирования водоемов, «цветения» воды.

Первичную продукцию, понимаемую как результат «истинного фотосинтеза», т.е. как совокупность новообразованных при фотосинтезе органических веществ, называют валовой первичной продукцией. Часть новообразованных продуктов фотосинтеза тут же подвергается окислению в процессе дыхания фотосинтезирующих организмов, а оставшаяся часть между валовой первичной продукцией и тратами на дыхание, идущая на прирост биомассы фотосинтезирующих организмов, обозначается как чистая первичная продукция планктона, макрофитов или других автотрофных организмов.

Определение первичной продукции планктона

Благодаря разработке методов изучения первичной продукции, общая биологическая продуктивность водоема получила количественное выражение.

В процессе фотосинтеза поглощенная энергия солнечной радиации трансформируется в потенциальную энергию синтезируемых органических веществ. Конечный итог этого процесса, сочетающего в себе ряд окислительно-восстановительных реакций, может быть выражен хорошо известным балансовым уравнением

Первичная продукция количественно может быть выражении скоростью потребления или выделения одного из участвующих в фотосинтезе веществ (О2, СО2, С орг и др., количественно связанных основным балансовым уравнением фотосинтеза:

В основе широко применяемых в настоящее время модификаций и схем определения первичной продукции лежат два метода – кислородный и радиоуглеродный, которые в свою очередь можно рассматривать как модификации скляночного метода. Сущность скляночного метода заключается в химическом или радиометрическом измерении количеств выделяемого кислорода или ассимилированного радиоактивного углерода (С 14 ) в пробах воды (заключенных в склянки) за определенное время экспозиции.

Для определения первичной продукции планктона кислородный метод предпочтителен как теоретически, так и практически. Он позволяет оценить валовую первичную продукцию, т.е. интенсивность истинного фотосинтеза планктона, по разности содержания кислорода в светлой и затемненной склянке после известной экспозиции в природных условиях. По убыли содержания кислорода в затемненной склянке по сравнению с исходной устанавливается скорость окислительной минерализации или деструкции органического вещества в процессе дыхания бактерио-, фито- и зоопланктона. Разность между валовым фотосинтезом и деструкцией дает чистую первичную продукцию. Определение растворенного в воде кислорода проводят общепринятым методом Винклера.

Для наблюдений используют склянки из белого стекла с притертыми пробками и с точно известным объемом каждой склянки. Обычно применяют склянки объемом 100-200 мл. Три склянки — контрольную /исходную/, светлую и темную — заполняют водой из одного батометра» В контрольной склянке немедленно «фиксируют» растворенный кислород раствором хлористого марганца и едкой щелочи для определения исходного содержания кислорода. В конце экспозиции склянок кислород «фиксируют» тотчас же после снятия склянок с установки.

С практической точки зрения кислородный метод привлекает простотой процедуры эксперимента, доступностью и невысокой стоимостью реактивов, удобен при работе на катерах, где выполнение сложных химических анализов невозможно. Использование кислородного метода ограничено лишь в малопродуктивных морских и океанических водах из-за недостаточной его чувствительности.

Радиоуглеродный метод является наиболее распространенным методом определения первичной продукции как в морских водах. Впервые применен Стеман-Нильсеном в 1950 г. в море. В пробу воды вносят радиоуглерод C 14 в виде карбоната или гидрокарбоната натрия c известной радиоактивностью. В светлых склянках в процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества фитопланктоном с включением изотопа углерода С 14 , внесенного в пробу перед экспозицией. В темновых склянках, где отсутствуют фотосинтез фитопланктона наблюдается темновая ассимиляция углерода бактериями за счет хемосинтеза и гетеротрофной ассимиляции, а также фоновые величины. После экспозиции склянок воду отфильтровывают через мембранный фильтр и измеряют радиоактивность фильтра с осажденным на нем планктоном. Зная величину внесенной в пробу радиоактивности и накопленной водорослями за экспозицию и содержание в воде растворённого неорганического углерода, скорость фотосинтеза можно рассчитать по формуле: А = (r/R)·C. Истинный фотосинтез (первичная продукция) фитопланктона определяется как разность величин полученных в светлых и темных склянках.

Для расчета важнейшего показателя первичной продукции планктона – интегральной первичной продукции (продукции под 1 м 2 поверхности водоема) – необходимо измерение скорости фотосинтеза на нескольких горизонтах фотической зоны.

Склянки с пробами воды отобранной на разных горизонтах прикрепляют с помощью разнообразных систем штативов, зажимов или крючков к тросу, устанавливаемому в водоеме в вертикальном положении. Обычно верхний конец троса прикрепляют к заякоренному бую или небольшому плоту. Однако экспозиция проб в столбе воды (метод “in situ”) – трудоемкий способ и технически невыполним в условиях краткосрочного рейса, сопряженного с другими работами.

К настоящему времени разработан ряд схем экспонирования проб воды вне водоема. С Наиболее перспективной считается схема, основанная на измерении скорости фотосинтеза в пробах воды, взятых с разных глубин и выдерживаемых в инкубаторах, затемненных нейтральными или синими светофильтрами, ослабляющими естественный свет в той же степени, в какой он ослаблен на глубинах отбора проб. Температура в таких инкубаторах обычно поддерживается близкой к естественной с помощью тока забортной воды.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Океаны, продукция

Общая первичная продукция всей экосферы составляет примерно 160 млрд. тонн сухой массы органического вещества в год. Около 25—27% первичной продукции дают водоросли, преимущественно фитопланктон океана, 35—37%—леса, менее 10% — агроценозы, т. е. сообщества растений, возделываемых человеком и потребляемых домашними животными.[ . ]

Правило пирамиды продукции: на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за единицу времен, больше, чем на последующем. Пирамиды изображают в виде сужающихся к верху прямоугольников равной высоты, поставленных друг на друга. Длина этих прямоугольников соответствует масштабам продукции на соответствующих трофических уровнях. Для экосистемы Мирового океана пирамида биомасс имеет перевернутый вид, т. е. основание пирамиды уже, чем ее вершина. Основными продуцентами в океане являются одноклеточные водоросли, их годовая продукция может в десятки раз превышать запас биомассы на данный момент времени. Вся чистая первичная продукция быстро вовлекается в цепи питания, и биомасса водорослей накапливается в незначительном количестве, но его хватает для поддержания скорости воссоздания органического вещества. На высших трофических уровнях преобладает тенденция к накоплению биомассы, в результате достаточно большой длительности жизни крупных морских хищников скорость их размножения в отличие от водорослей очень мала и в их телах задерживается значительная часть вещества, поступающего по цепям питания.[ . ]

Мировая продукция пестицидов (химические средства для уничтожения вредных насекомых) достигает в настоящее время 200 тыс. т в год. Относительная химическая устойчивость многих из этих соединений, а также характер распространения способствовали их поступлению в моря и океаны в больших объемах. Постоянное накопление в воде хлорорганических веществ представляет серьезную угрозу для жизни людей. Установлено, что существует определенное равновесие между уровнем загрязнения воды хлорорганическими веществами и их концентрациями в жировых тканях рыб и морских млекопитающих.[ . ]

Самая верхняя часть океана, куда проникает свет и где создается первичная продукция, называется эвфотической. Ее мощность в открытом океане доходит до 200 м, а в прибрежной части — не более 30 м. По сравнению с километровыми глубинами это зона достаточно тонкая и отделяется компенсационной зоной от значительно большей водной толщи, вплоть до самого дна — афотической зоны.[ . ]

Общая чистая первичная продукция биосферы, то есть продукция всех входящих в сообщества организмов земной поверхности, составляет 170X Ю9 т сухого органического вещества в год. Сообщества суши в среднем более продуктивны, чем сообщества океана: около двух третей глобальной продукции производится ими. Поскольку биомасса сообществ суши интенсивно аккумулируется в древесных тканях, различия в биомассе суши и моря еще более разительны: биомасса сообществ суши составляет около 1800 X Ю9 т, то есть более чем в тысячу раз превышает биомассу растений морского планктона. Глобальная эффективность первичной продукции составляет около 0,27% для чистой и 0,6% для валовой первичной продукции по отношению к энергии видимой части солнечного света, поступающего на поверхность Земли. Человек получает ежегодно около 1200ХЮ6 т растительной и 90 X Ю6 т животной пищи из биосферы. Это использование биосферы и высвобождение энергии в процессе промышленного производства пока еще малы по сравнению с продукцией биосферы в целом, однако давление человека на биосферу возрастает по экспоненте.[ . ]

Первичная биологическая продукция М.э. образуется в поверхностном слое воды, толщина которого во многом определяется географической широтой. В районе экватора вертикально падающие солнечные лучи пробирают толщу воды в 250 до, а в Б лом море те же лучи, но падающие под острым углом, способны просветить не более 25 м. Концентратором биомассы в М.э. является нектон, представленный рыбами, млекопитающими и моллюсками. Около 10% биологической продукции в составе «питательного дождя» опускается в темные глубины океана, в том числе 0,03—0,05% — захораниваются в осадках.[ . ]

В целом по биологической продукции преобладающая часть океана приближается к пустыням, но разные М.э. значительно отличаются по продуктивности (см. рис. 6 на цветной вклейке). Продукция повышается при волнении моря, способствующем обогащению воды кислородом. М.э. испытывают возрастающее влияние человека (см. Загрязнение морей, Браконьерство). Большой ущерб М.э. наносит добыча нефти и газа на континентальном шельфе.[ . ]

Биомасса фитопланктона и продукция им органического вещества варьирует в разных районах океана в широких пределах, что объясняется разным уровнем обеспеченности элементами-органогенами. Наибольшая биомасса наблюдается в водах прибрежных районов океанов и внутренних морях. Например, в Азовском море она составляет в среднем 2,4 г/м 1 (от 0,3 до 9 г/м3) (Нестерова и соавт., 1988).[ . ]

Биологические ресурсы Мирового океана и сопряженных с ним пресноводных бассейнов, включающие в себя рыб, а также некоторые другие группы животных, являются важнейшим источником питания населения нашей планеты и поставщиком кормовой и технической продукции, а также сырья для медицинских препаратов.[ . ]

На значительной части земного шара продукция составляет менее 400 г/м2 за год. Это относится к более 30% поверхности суши (рис. 17.1, А) и 90% океана (рис. 17.1, Б). Открытый океан фактически является водной пустыней. С другой стороны, наиболее продуктивные системы соответствуют болотам, маршам, эстуариям, зарослям водорослей, рифам, а также обрабатываемым землям.[ . ]

Величины тех частей энергии чистой продукции, которые текут по двум путям, различны в экосистемах разного типа и часто варьируют по сезонам или по годам в одной и той же экосистеме. На некоторых мелководьях (например, в проливе Лонг-Айленд, изученном Райли, Riley, 1956) и на интенсивно используемых пастбищах и в степях по пастбищной цепи может идти 50 и более процентов чистой продукции.[ . ]

Помимо того, что загрязнение мирового океана опасно для здоровья человека, оно принимает значительный экономический ущерб, выражающийся в потере полезной морской продукции. Оценить ущерб от ежегодного поступления в океаническую среду нефти и продуктов ее переработки практически невозможно, так как не разработана ни общая методика оценки, ни оценка отдельных источников. Загрязненность прибрежных вод в непромышленных зонах, называемых рекреационными, снижает их эстетическую ценность и привлекательность.[ . ]

Из строк 1а—б табл. 6.4 видно, что первичной продукции биомассы растений (выраженной в количестве углерода) в океане приблизительно вдвое меньше, чем на суше. Почти вся эта продукция относится к фитопланктону. Распределение биологической продуктивности океана по различным видам организмов приведено в табл. 6.6 (по данным Института океанологии АН СССР).[ . ]

Из строк 1а—б табл. 6.4 видно, что первичной продукции биомассы растений (выраженной в количестве углерода) в океане приблизительно вдвое меньше, чем на суше. Почти вся эта продукция относится к фитопланктону. Распределение биологической продуктивности океана по различным видам организмов приведено в табл. 6.6 (по данным Института океанологии АН СССР).[ . ]

Может показаться, что загрязнение Мирового океана промышленными стоками, удобрениями, моющими средствами уже достигло такого уровня, на фоне которого потенциальные загрязнения от только зарождающейся океанской энергетики могут показаться ничтожными. Это не совсем так. Дело в том, что загрязнения не распределены в объеме океана равномерно, а приближены к перенаселенным промышленным прибрежным зонам, эстуариям крупных рек, протекающих через промышленные районы, ко внутренним морям. На всю толщу океанских вод им мешают распространяться естественные барьеры, создаваемые в океане градиентами температуры, плотности, солености, скорости [30]. Развитие же океанской энергетики предусматривает ■как раз возможность воздействия на эти барьеры. Кроме того, вынесение энергоблоков в открытый океан чревато загрязнением на значительном удалении от побережья продукцией последних в зонах, ранее недоступных прямому загрязнению с суши.[ . ]

Анализ данных (табл. 11.4) о загрязнении Мирового океана свидетельствует о том, что в настоящее время средняя концентрация наиболее распространенных загрязняющих веществ на 1—2 порядка меньше средних критических значений (при которых происходит снижение первичной продукции фитопланктона на 50 %). Однако если учесть, что в разных районах океана уровни загрязнения различны, а критические значения концентраций также варьируют, становится очевидным, что уже сейчас имеются обширные районы, где ситуация приближается к критической. Такое положение (разбросы значений и наличие зон с повышенными уровнями загрязнения) усугубится к 2000 г., когда средний уровень загрязнения увеличится в 2—3 раза. По данным [19] средний уровень загрязнения нефтепродуктами в Северной Атлантике к 1990 г. достигнет 2ПДК.[ . ]

Истинные размеры потенциальной продуктивности океана и реальной, продолжают быть темой дисскуссий. Это мельчайшие (0,4-1,0 мкм) фотосинтезирующие организмы, среди которых преобладают цианобактерии, усваивающие молекулярный азот. Пикопланктон способен осуществлять фотосинтез при очень низкой интенсивности солнечного света и, следовательно, зоной его функционирования может быть достаточно значительная толща воды. Из этого сделан предварительный вывод, что от 30 до 80% первичной продукции океана может приходиться на долю пикопланктана. Однако получение достоверной цифры первичной продуктивности океана требует дальнейших исследований.[ . ]

Бентоносные сообщества производят только от 3 до 7 % общей продукции океанов. Лишь 25 млн. км2 океана покрыто слоем воды глубиной менее 100 м и представляет бентоносные экосистемы. Предполагается, что первичная продукция морского бентоса имеет тот же порядок, что и количество органического вещества, поступающего с речными стоками из континентальных экосистем. Считается, что в среднем Мировой океан ассимилирует от 66 до 100 гС/м2 в год, в мелководье доходит до 500 гС/м2 в год.[ . ]

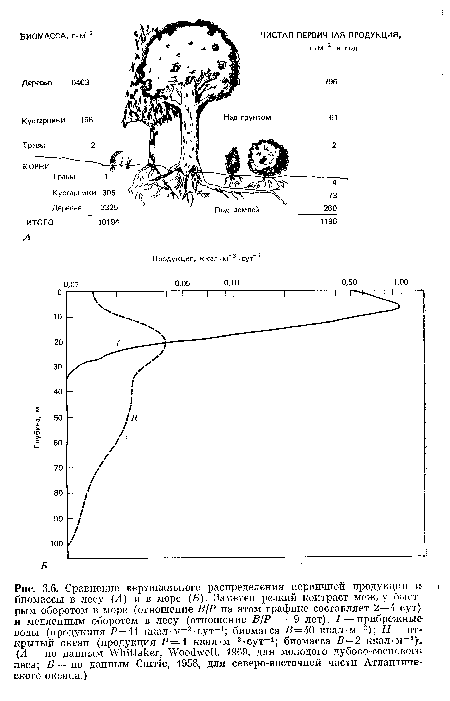

| Сравнение вертикального распределения первичной продукции ш биомассы в лесу (Л) и в море (Б). Заметен резкий контраст между быстрым оборотом в море (отношение В/Р на этом графике составляет 2—4 сут) и медленным оборотом в лесу (отношение В/Р — 9 лет). I — прибрежные воды (продукция Р= И ккал м |  |

По подсчетам В. Г. Богорова (1967), районы с высокой первичной продукцией (водоросли) занимают в Океане только около 10 % его площади- Отсюда синтезированное органическое вещество разносится течениями и используется зоопланктоном, высокопродуктивные районы которого занимают примерно 20% площади Океана. Еще больше, около 25% площади Океана, занимают области обильно развивающегося нектона.[ . ]

Комплексный характер процессов, определяющих загрязнение океана, делает очень сложным проведение анализа экологического состояния морей, разработку эффективных методов борьбы с загрязнением. К концу XX в. сформировалось устойчивое представление о глобальном химическом загрязнении Мирового океана. Загрязняющие вещества образуют области повышенной загрязненности в шельфовой зоне океана, в зонах фронтов, в эвфотическом слое, на границах разделов, т. е. там, где протекают активные биологические процессы и сосредоточена основная масса живых организмов. Наибольшую опасность из множества веществ, поступающих в Мировой океан, представляют хлорированные углеводороды, радионуклиды, тяжелые металлы. Поступлений многих видов загрязнений уменьшает, прежде всего, первичную продукцию фитопланктона. Следует отметить, что многочисленные пессимистические прогнозы уровня загрязнения Мирового океана, сделанные в конце XX в., оказались ошибочными вследствие недооценки ассимиляционного потенциала Мирового океана и примитивности прогностических моделей, использованных для прогноза, и ненадежности данных об уровнях загрязнений, полученных в разное время.[ . ]

Изучение химического состава природных вод суши и Мирового-океана имеет огромное значение для исследования круговорота химических элементов, выяснения эволюции жизни на Земле, использования продукции океанов, морей, озер и рек. В воде присутствуют все элементы, необходимые для развития животной и растительной жизни, сосредоточены колоссальные пищевые и сырьевые ресурсы Земли.[ . ]

Масштабы фоссилизации органического вещества в донных илах океана для голоцена Е.А.Романкевичем определены в 22 млн.т/год Сорг- Эти цифры хорошо сопоставляются. Можно считать, что в состав горных пород переходит лишь «-0,01% от той энергии, которая связывается в биологической продукции.[ . ]

На рис. 48 показаны экологические последствия загрязнения Мирового океана биогенными элементами, абиотическими и биотическими факторами. Отклики морских организмов на воздействие вредных веществ могут иметь негативные морфологические, физиологические, биохимические и этологические (поведенческие) эффекты, а при больших дозах и длительном воздействии даже к гибели гидробионтов. Так, при значительной концентрации нефти в морской воде отмечается уменьшение скорости роста у мидий и двустворчатых моллюсков, снижается плодовитость, сокращается продукция фито- и зоопланктона и пр. Загрязнение морской среды хлорированными углеводородами (пестициды, ДДТ, ПХВ) приводит ко многим заболеваниям морских млекопитающих, а также имеет негативные морфологические последствия (опухоли у рыб, аномалии позвоночника и деформация плавников у рыб, вирусные заболевания устриц, креветок). Увеличивающаяся антропогенная нагрузка на экосистему океана приводит к постепенной деградации морских биоценозов с последующими неблагоприятными медико-гигиеническими последствиями для человека.[ . ]

Один из самых чувствительных и распространенных методов измерения продукции водных растений — измерение в закрытых сосудах, в которые добавлен радиоактивный углерод ( 4С) в форме карбоната. Через короткое время планктон или другие растения отделяют от воды, высушивают и помещают в счетчик. С помощью соответствующих формул и поправки на «темновое поглощение» (адсорбцию 14С в темной склянке) нетрудно по числу импульсов от счетчика частиц определить количество двуокиси углерода, фиксированной при фотосинтезе. Метод разработан Стеман-Нильсеном (1952), который применил его в серии измерений в тропических областях океанов. Полученные нм величины оказались ниже данных многочисленных предыдущих работ, основанных на изменении количества кислорода в склянках с водой (метод светлых и темных бутылей). Райтер (1954) и другие исследователи позже показали, что радиоуглеродный метод, в отлнчие от кислородного позволяет измерить не валовую, а чистую продукцию, или, во всяком, случае, получающаяся величина ближе к чистой, чем к валовой продукции. Поглощение меченого вещества, конечно, соответствует тому накапливающемуся избытку органической материи, который не будет немедленно израсходован на дыхание. В тропических водах интенсивность дыхания высока (вспомните, что говорилось выше об интенсивном дыхании тропических культурных растений и тропических сообществ вообще), вследствие чего чистая продукция сильно снижена — этим и объясняются заниженные результаты, полученные Стеман-Нильсеном. Оценки общей продуктивности океана, приведенные в табл. 9, основаны на методе с применением 14С. Подробные указания о его использовании см. у Стрикленда и Парсонса (1968); критическая оценка метода дана Томасом (1964).[ . ]

Рыбное хозяйство в условиях комплексного использования водных ресурсов. Рыбная продукция составляет существенную долю в обеспечении питания населения земного шара. Морепродукты дают человечеству почти 20 % потребляемого животного белка.[ . ]

На рис. 5.7 показаны пирамиды биомасс некоторых биоценозов. Как видно из рисунка, для океана приведенное выше правило пирамиды биомасс недействительно — она имеет перевернутый (обращенный) вид. Для экосистемы океана характерна тенденция накапливания биомассы на высоких уровнях, у хищников. Хищники живут долго и скорость оборота их генераций мала, но у продуцентов — фитопланктонных водорослей — оборачиваемость может в сотни раз превышать запас биомассы. Это значит, что их чистая продукция и здесь превышает продукцию, поглощенную консументами, т. е. через уровень продуцентов проходит больше энергии, чем через всех консументов.[ . ]

В настоящее время известно, что наши представления о механизме формирования первичной продукции в Океане были неполными, а ее количественные характеристики — заниженными. По крайней мере для олиготрофных тропических акваторий Океана с температурой воды выше 20 °С доказано существование не одного, а двух путей создания первичной продукции — путей поступления органического вещества (энергии) в пищевые цепи сообщества (рис. 35). Первый путь — фитопланктонный. Это хорошо известная «пастбищная» пищевая цепь: фитопланктон — растительноядный зоопланктон — хищный планктон — нектон.[ . ]

Вне зависимости от выбора типа термодинамического цикла при разработке преобразователей тепловой энергии океана требуется создавать достаточно материалоемкие конструкции, протяженные трубопроводы для забора холодной воды, приходится решать задачи как предохранения от воздействия среды (силовое при штормах, коррозия, обрастание), так и предохранения среды от воздействия реагентов или продукции, вырабатываемой такими устройствами. Поиск оптимальных конструкций и сочетания принципов, обеспечивающих максимальную эффективность таких преобразователей, продолжается.[ . ]

Важнейшим понятием, позволяющим осмыслить ограниченность ресурсов, которым и располагает человечество, является чистая первичная продукция биосферы. Чистая первичная продукция биосферы — это количество энергии, усвоенной из солнечного света зелеными растениями. Чистая первичная продукция является основой всех пищевых цепей. Человек потребляет не более 3% чистой первичной продукции, произведенной на суше, еще около 36% используется им косвенно. Если учесть чистую первичную продукцию океана, то человек, с учетом косвенного потребления, использует около 25% чистой первичной продукции всей биосферы. Эти цифры показывают, что существует важный предел в использовании ресурсов — объем чистой первичной продукции биосферы. И этот предел близок.[ . ]

Содержание кислорода в атмосфере в 64 раза больше — 288 мг/л — и на протяжении длительной геологической эпохи благодаря биотической регуляции (продукции 02 растениями) постоянно. Отклонения от этого уровня могли бы сильно сказаться на состоянии биоты биосферы: при снижении концентрации — заметно уменьшить фауну океана, при повышении — привести к опасному увеличению окислительных свойств среды. Наземные животные также довольно чувствительны к отклонениям от этого уровня. Некоторый дефицит кислорода для животных и человека возникает только в высокогорье, в зонах интенсивного потребления и в искусственных устройствах.[ . ]

Суммарное количество биомассы, образовавшееся за конкретный период времени, или скорость образования биомассы характеризует продуктивность. Величину продукции относят к единице площади или объема. Установлено, что наибольшей продуктивно стью обладают пойменные сгущения живого вещества: при площади менее 1% они производят около 10% живого вещества суши. Фотосинтезирующие живые организмы составляют 99% всей массы живого вещества. Живое вещество океана по массе составляет менее 0,2% от биомассы суши. Однако продуктивность океана, то есть производство биомассы в единицу времени и на единицу площади, примерно равна продуктивности биомассы растений. Почему это так, вы сможете объяснить, опираясь на знания о сроках жизни простейших, точнее, всего населения планктона.[ . ]

Именно в северных и крайних южных широтах развивается бурная океаническая жизнь, дающая массу криля — пищу крупнейших морских млекопитающих — китов и обильную рыбную продукцию. Высока продуктивность и тех районов юга океана, где из его глубин поступают холодные воды, богатые кислородом и биогенами. В теплой воде кислород растворяется хуже и мало биогенов. Жизнь обильна там, где их много, например на рифах, а в открытом океане она бедна.[ . ]

Необычные результаты, полученные в США во время второй мировой войны, производство в широких масштабах свежих овощей в некоторых пустынях и на бесплодных островах Тихого океана привлекли внимание к методу, который в настоящее время достаточно разработан, но вследствие высокой себестоимости продукции может применяться только при выращивании высокоценных культур все равно в теплицах или в открытом грунте в тропическом климате.[ . ]

Из табл. 1.3 хорошо видно, что максимально продуктивны экосистемы суши. Хотя площадь суши вдвое меньше, чем площадь, занимаемая океанами, ее экосистемы имеют годовую первичную продукцию углерода, более чем вдвое превышающую таковую Мирового Океана (52,8 млрд. тонн и 24,8 млрд. тонн соответственно) при относительной продуктивности наземных экосистем, в 7 раз превышающей продуктивность экосистем океана. Из этого, в частности, следует, что надежды на то, что полное освоение биологических ресурсов океана позволит человечеству решить продовольственную проблему, не очень обоснованны. По-видимому, возможности в этой области невелики — уже сейчас уровень эксплуатации многих популяций рыб, китообразных, ластоногих близок к критическому, для многих промысловых беспозвоночных — моллюсков, ракообразных и других, в связи со значительным падением их численности в природных популяциях стало экономически выгодным разведение их на специализированных морских фермах, развитие марикулътуры. Примерно таково же и положение со съедобными водорослями, такими как ламинария (морская капуста) и фукус, а также водорослями, используемыми в промышленности для получения агар-агара и многих других ценнейших веществ.[ . ]

Пищевые связи человека. Эти связи более сложны, в них включено множество энергопотребляющих посредников. В результате такого удлинения энергетическая цена производства каждой калории конечной пищевой продукции повысилась примерно в десять раз. Около 20 тыс. лет назад потребление энергии составляло около 10 тыс. кДж на человека в сутки, в настоящее время около 1 млн. кДж, при тысячекратном уменьшении необходимой для этого площади. В результате общая экологическая (пищевая) емкость среды обитания человечества возросла во много тысяч раз. Все вида на Земле приспосабливаются к среде обитания, только человек приспосабливает среду своего обитания к собственным потребностям. Обрабатываемые земли дают 88 % энергии, получаемой человеком с пищей, около 10 % — естественные луга и пастбища, и 2 % — ресурсы Мирового океана.[ . ]

При оценке биоседиментационного изъятия исходили из экспериментальных данных и теоретических представлений, согласно которым около 50 % синтезируемого органического вещества удаляется из эуфотиче-ской зоны океана и только 5—20 % количества оседающих из зоны фотосинтеза частиц (или 2—10 % от первичной продукции) достигает дна [56]. Остальные 80—95 % выносимого из фотического слоя органического вещества разрушаются в процессе микробного и химического окисления. Оседающие из фотической зоны тяжелые металлы аккумулируются на взвешенных частицах и достигают дна или возвращаются в воду в процессе разрушения биогенных агрегатов и вновь частично вовлекаются в биогеохимические круговороты.[ . ]

Рассматриваемому в данной главе направлению экологического права с каждым годом уделяется все большее внимание международными и национальными законодателями. Причины этого, с одной стороны, заключаются в экологическом значении Мирового океана и глобальном характере угроз, связанных с изменением его уровня, ухудшением качества морских вод, снижением биоразнообразия, ростом экологических катастроф и бедствий на море и т. п. С другой стороны, возрастает роль живых и минеральных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны в обеспечении жизненных потребностей людей. Достаточно привести одну цифру: в настоящее время в России 94% рыбной продукции добывается не во внутренних водоемах, а в водах исключительной экономической зоны.[ . ]

Пикопланктон состоит из мельчайших фотосинтезирующих одноклеточных организмов, по размерам близких к бактериям. Быстро размножаясь, он дает до 70% биомассы синих вод, которые в итоге по своей первичной продукции (500—1000 мг углерода в сутки под каждым квадратным метром вместо 50—150 мг, как это считалось ранее) приближаются к евтрофным (богатым пищей) прибрежным водам. Если это подтвердится в дальнейшем, то суммарная продукция Мирового океана составит около 187 ■ 109 т углерода в год, что превышает производство органического вещества сушей.[ . ]

Источник