- Афанасий Никитин

- Краткая биография

- «Хождение за три моря»

- Почему Афанасий Никитин за три моря пошел?

- «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА

- «Хождение за три моря»: первый русский приключенческий роман

- Немного об авторе

- Открытие рукописи Никитина

- Исторические и географические сведения в книге Никитина

- Историческое значение «Хождения за три моря»

Афанасий Никитин

Краткая биография

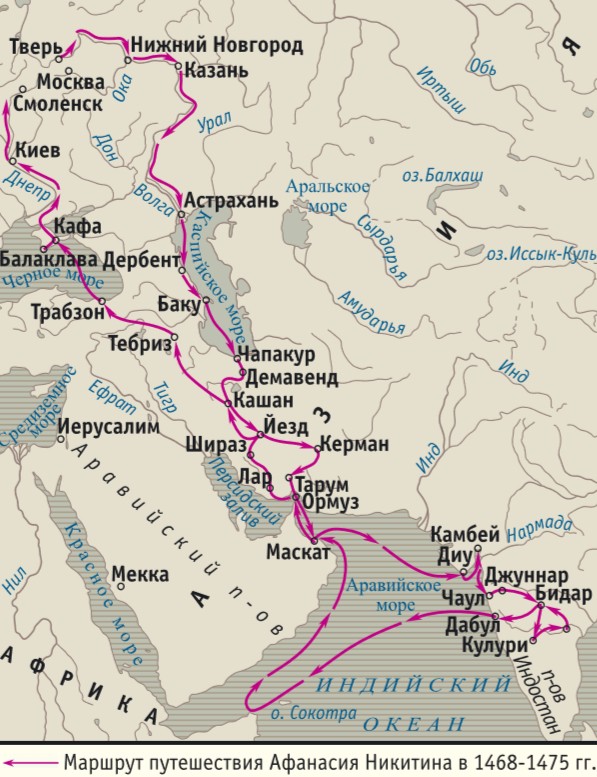

Российский купец и путешественник Афанасий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем известно только то, что он сам рассказал в своих знаменитых дневниках, которые вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море – Дербентское, дарья ( перс . – море) Хвалисская, второе море – Индийское, дарья Гундустанская, третье море – Черное, дарья Стамбульская». Сейчас эти моря называются соответственно Каспийское, Аравийское и Черное.

Читая рассказ Афанасия, становится понятно, что он был тверским купцом среднего достатка, торговал, видимо, в основном в приволжских городах и на Кавказе. А в Индию попал волею случая, «от многия беды» после того, как его корабль разграбили татары.

Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой дневник носит неофициальный характер, он написан живым языком человека, попавшего на чужбину, и сильно отличается от церковной и светской литературы того времени. В нем без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным, искренним и непосредственным человеком, глубоко верил в Бога, тосковал по родине и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г., на обратном пути, недалеко от Смоленска.

«Хождение за три моря»

В 1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, – собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для Никитина долговую яму, и он принял решение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл я вниз Волгою». Из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

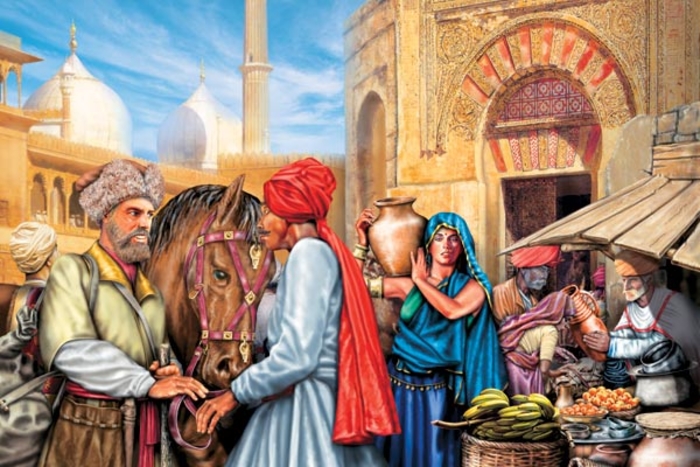

Афанасий – купец, во всех городах, где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да краска… на торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

Никитин путешествует по индийским городам. Его поражает это страна, обычаи ее жителей, и он живо рассказывает о них в своих записках: «простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы – на них ездят и товар и иное возят, все делают». От наблюдательного русского путешественника не ускользают детали жизни индийцев: и сельское хозяйство, и состояние армии, и способ ведения войны: «А индийский великий князь могуществен и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место, для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чащоба злая, колючая».

Афанасий постоянно ощущает себя иностранцем на чужбине, убежденный православный христианин, он общается с представителями разных вероисповеданий: мусульманами и индуистами, но остается верен своей религии, старается определить по звездам время православных праздников и постов. На «пятую Пасху» Афанасий решает, что пора возвращаться на Русь. В записках он пишет: «Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху – в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской». Он тоскует по родине, и, проведя столько лет на чужбине, познакомившись с разными народами и государствами, приходит к выводу:

«А Русь … на этом свете нет страны, подобной ей. Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! Да устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости!»

В январе 1473 г. Никитин отплыл из Дабула на судне, которое после почти трехмесячного плавания, делая остановки в Эфиопии и на Аравийском полуострове, прибыло в Ормуз. Торгуя пряностями, Никитин прошел через Иранское нагорье к Тебризу, пересек Армянское нагорье и осенью 1474 г. достиг Трабзона. В Феодосии Афанасий зимовал, возможно, в это время он редактировал свои путевые записи, а весной двинулся на север. К несчастью, не доехав до Смоленска, Афанасий заболел и умер. Его дневник «Хождение за три моря» привезли в Москву купцы.

В XVI–XVII вв. эти путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник

Почему Афанасий Никитин за три моря пошел?

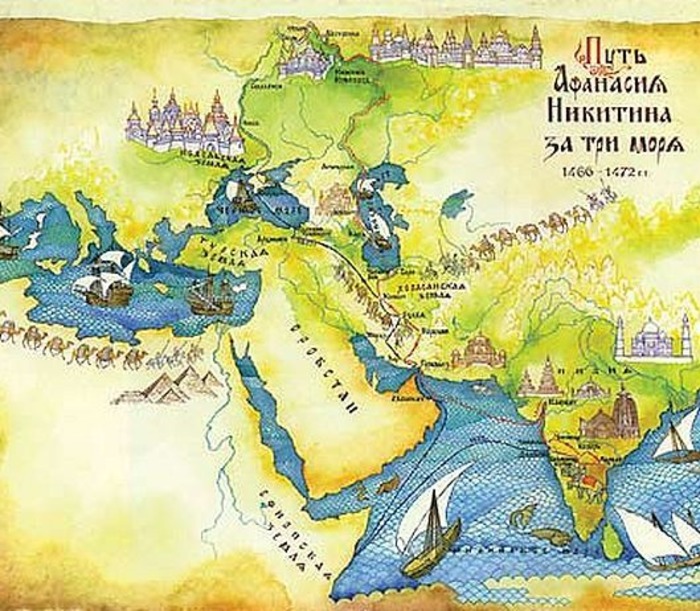

Среди многих странствий, совершенных нашими предками в далекие времена, выделяется путешествие Афанасия Никитина в Индию. Сейчас примерно семь часов лету из Шереметьево или Домодедово – и вы на прекрасных песчаных пляжах Гоа или в предгорьях Гималаев. А во времена Никитина, в XV веке, до удивительной страны с молочными реками и кисельными берегами, где на земле лежат нетронутыми изумруды, жемчуг, алмазы и золото, годами искали дорогу лучшие первопроходцы мира.

В 1492 году Колумб открыл свою «Индию» (оказавшуюся Америкой), но очень скоро, в 1498 году, Васко да Гама все-таки добрался до настоящей Индии. Но наши и здесь опередили европейцев – и не на год или два, а на целых тридцать лет.

В 1468 году тверской купец Афанасий Никитин, не слишком богатый, но весьма энергичный, уехал из Москвы. Он стал путешественником поневоле: при спуске Волге до Астрахани один корабль разбился, другой ограбили разбойники. Обратного пути у Афанасия не было – товара не осталось, а за потерю ему грозила долговая яма…

Купец отправился на разведку в чужие страны, надеясь на судьбу и свою предприимчивость. Посуху он добрался до Дербента, перешел Персию и по морю попал в Индию. Здесь Никитин прикинулся странствующим дервишем (мусульманский монах), подолгу останавливался в каждом городе и все впечатления о быте и нравах населения записывал в свои путевые тетради. В Индии Афанасий провел три года, а затем через Африку (Сомали), турецкие земли Трабзона (Трапезунд) и Черное море он вернулся в Россию. Но, не доехав до дома, заболел и около 1475 года умер.

От Никитина остались его путевые записки («тетради»): их сохранили и доставили в Москву купцы, с которыми путешественник возвращался на родину. В Москве эти записи были включены в летопись. В дальнейшем ценный материал стал знаменитым «Хождением за три моря». Это памятник не только литературный, исторический и географический, но и памятник мужеству русского человека.

В начале XIX века путевые записи Никитина были обнаружены Николаем Михайловичем Карамзиным в архиве Троице-Сергиева монастыря в составе Троицкого сборника. Первоначально Карамзин опубликовал отрывки в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского» в 1818 году, а полное издание «Хождений за три моря» выпустил русский историк П. М. Строев в 1821 году.

Источник

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА

«Хожение за три моря».

Памятник древнерусской литературы, путевые записки (жанр хождения) тверского купца Афанасия Никитина о его путешествии в Индию в 1468-1474 годах.

Характеристика произведения

Впервые отрывки из «Хождения» были опубликованы Н. М. Карамзиным в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского», а полностью сочинение опубликовал П. М. Строев в 1821 году в издании Софийской второй летописи.

«Хождение за три моря» дошло до нас в трех изводах, или редакциях. Один из них содержится в составе Софийской второй и Львовской летописей, восходящих к своду 1518 года, отражавшему, в свою очередь, более ранний летописный свод 80-х г. XV века; второй входит в сборник конца XV—начала XVI века из Музейного собрания РГБ (принадлежавший ранее Троицкому монастырю и именуемый поэтому обычно Троицким); третья редакция, входящая в состав поздней летописно-хронографической компиляции, относится уже к XVII веку. Отрывки из «Хождения» читаются также в сборнике конца XV века — РГБ, ф. 178. № 3271 (л. 35 об.).

Мы ничего не знаем об Афанасии Никитине, кроме сведений, содержащихся в «Хождении», и заметки, предшествуюшей ему в летописной редакции. Известно, что автор «Хождения» умер около 1475 года, недалеко от Смоленска, а его дневник был передан в руки дьяка великого князя Московского Василия Мамырева.

«Хождение за три моря» — первое произведение русской литературы, запечатлевшее путешествие, имевшее не религиозные, а торговые цели. Афанасий Никитин спустился по Волге из Твери в Астрахань, пересек Каспийское море, проехал Персию и через Индийский океан достиг Индии, где прожил три года. Обратный путь лежал снова через Индийский океан, Персию, а затем по Черному морю и Крыму. Нет оснований считать Афанасия Никитина особенно предприимчивым купцом, сознательно стремившимся в Индию; не был он и дипломатом. Товары, с которыми он отправился в путь, предназначались, очевидно, для продажи на Кавказе. Β Индию он пошел «от многия беды», после того как был ограблен в низовьях Волги. Единственным товаром, который он доставил в Индию, был купленный по дороге и проданный с большим трудом конь. Путевые записки Никитина были, в сущности, дневником, только без разбивки на даты.

«Хожение за три моря» предоставляет собой богатый этнографический и исторический материал, помогающий в совокупности с другими источниками реконструировать историю мусульманского государства Бахманидов, а также взаимоотношения с южным соседом – индуистской империей Виджаянагар. Афанасий Никитин живо и достоверно описывает природу Индии, ее политический строй, торговлю, сельское хозяйство. Он смело вводит в свое повествование автобиографические эпизоды, лирические отступления. Записки свидетельствуют о патриотизме их автора, о широте его взглядов и начитанности. Язык записок близок к разговорной и деловой московской речи; широко используются персидские, арабские, тюркские слова и выражения.

В XIX веке И.И. Срезневский предложил датировать путешествие Афанасия Никитина 1466-1472 годами, что и укоренилось в литературе. Хронология была пересмотрена в середине 1980-х годов Л.С. Семеновым, убедительно доказавшим, что гость из Твери отправился в Индию в 1468 году и находился там с 1471 по 1474 год, а на Русь вернулся в 1475 году.

Отражение в искусстве

В 1958 году в СССР на киностудии Мосфильм был снят первый советско-индийский фильм «Хождение за три моря». Режиссеры: Василий Пронин, Ходжа Ахмад Аббас.

Источник

«Хождение за три моря»: первый русский приключенческий роман

Русская средневековая литература довольно богата, и науке сегодня известны десятки и даже сотни произведений разных жанров. Особую группу составляют «хождения», то есть описания путешествий. Но у них есть еще одна общая особенность: в представлении средневековых авторов описания было достойно только паломничество, путешествие с благочестивой религиозной целью. И только тверской купец Афанасий Никитин считал иначе, оставив описание просто долгой поездки, без высоких материй.

Немного об авторе

Об Афанасии Никитине сохранилось мало сведений. Считается, что родился он в начале 1440-х годов и был сыном крестьянина, уроженцем Тверского княжества. «Никитин» – не фамилия, а «прозвание по отцу» (которого звали Никитой), ибо фамилий и отчеств в современном понимании незнатные люди тогда не имели.

Афанасий как-то сумел из крестьян выбиться в купцы, но чем он торговал – неизвестно. Он был грамотным человеком, ибо сам упоминал о наличии в багаже сундучка с книгами (большая редкость и ценность для того времени), знал персидский, татарский и арабский языки (на разговорном уровне; записи на этих языках он делал, но кириллическими буквами). Его путешествие сейчас датируют 1468-1474 годами (ранее назывались даты 1466-1472 гг.); Никитин умер, не доехав до родных мест. Это произошло примерно в 1475 году.

Записи он, вероятно, делал «по ходу дела», как дневники. Поскольку путешествовал он не в одиночку, а с разными караванами, попутчики доставили его «тетради» в Москву.

Текст записей оставляет много вопросов относительно личности автора. Так, лишь единожды упоминается совершенная Никитиным торговая операция, и та убыточная – продажа лошади. По его же словам, взятый им с собой «товар» в самом начале поездки отобрали грабители-кочевники. Соответственно, неясно, за какие средства Никитин 6 лет разъезжал по отдаленным землям. А он не только делал это, но и пользовался покровительством многих влиятельных людей.

На этом основании возникла версия, что Никитин был не купцом, а шпионом, и тогда его книга – нечто вроде отчетных записей. Однако этой теории не хватает объяснения, кто и с какой целью снарядил разведчика в столь отдаленные от Руси земли, как Индия и Персия.

Текст «Хождения» позволяет предположить, что его автор был очень свободомыслящим для своего времени человеком, едва ли не революционером. Так, Никитин все время добром вспоминает родину, но заявляет, что «эмиры русской земли несправедливы». Он признается в том, что неоднократно получал предложения сменить веру и в совершении обрядов других религий. Некоторые исследователи полагают, что он перешел-таки в другую веру, но благоразумно умолчал об этом в записях – на Руси «вероотступников» тоже отправляли на костер.

Открытие рукописи Никитина

Известно, что после смерти автора рукопись Никитина попала в Москву и оказалась в руках у некоего Василия Мамырева. В 1489 году она была скопирована в летопись, и затем несколько раз переписывалась при обновлении летописных сводов.

В научный оборот и новую литературу «Хождение» ввел Н.М. Карамзин, обнаруживший его в Троицкой летописи (рубеж XV-XVI веков). В 1818 году он привел отрывки из «Хождения» в примечаниях к тому своей «Истории». Первое полное издание «Хождения» увидело свет в 1821 году.

Исторические и географические сведения в книге Никитина

«Хождение» представляет собой описание приключений автора во время долгой поездки по отдаленным странам, а также хозяйства, быта, традиций, верований, привычек и культуры населения этих земель. Особенного внимания путешественника удостоилась Индия.

Никитин без осуждения относится к «бусурманским» верованиям и традициям, и потому достаточно объективен. География его поездки весьма обширна: Прикаспий, Кавказ, Персия, Индия, Крым. Он приводит много географических названий, указывает направление движения. Он посетил несколько десятков городов, причем некоторые – не один раз.

Соответственно, «Хождение» является ценным источником по истории средневековой Азии, а конкретно ее центральных и южных земель, а также крымских генуэзских колоний. Книга дает также много информации об образе мышления и системе ценностей продвинутого русского человека XV века. Никитин предстает в своих записях интересной личностью: он образован, энергичен, любознателен, образован, свободен от шовинизма и религиозного фанатизма.

Книга интересна и с лингвистической точки зрения. Так, некоторые ее фрагменты записаны Никитиным на смеси нескольких языков (русского, арабского, персидского, тюркского), но кириллицей. В тексте также обнаружены почти точные цитаты из Корана.

Историческое значение «Хождения за три моря»

Как обстоятельства создания произведения, так и оно само, имеют большое историческое и культурное значение. Афанасий Никитин оказался пионером сразу в нескольких культурных областях.

- Никитин первым из европейцев побывал в ряде городов Индии и Центральной Азии и оставил их описания.

- Путешественником был разведан маршрут, которым можно было (хоть и с огромным трудом) добираться из русских земель в Индию.

- Рассказ Никитина дает представление о системе ценностей образованного русского человека XV века и о перспективах русско-индийской и русско-персидской торговли на то время.

- Никитин стал пионером жанра – чисто светских путевых заметок, без религиозной подоплеки.

Однако чисто практическое значение добытых Никитиным сведений оказалось невелико. Открытый им маршрут в Индию требовал слишком много времени и затрат и был сопряжен с большим риском. Сам путешественник все время отмечал неблагоприятные обстоятельства для торговли.

По этой причине тверской купец не стал одним из ярчайших представителей эпохи великих географических открытий, а роль «первооткрывателя» Индии досталась Васко да Гаме. Он совершил свое путешествие на 25 лет позже, но морской путь был быстрее, проще и безопаснее. Поэтому торговые связи с Индией первыми установили западноевропейские морские державы (они же затем и превратили ее в колонию), а Русь не имела практической возможности воспользоваться открытиями своего первопроходца.

Источник