Азовское море

био-продуктивность бассейна

Улов рыбы на Азовском море (фото ru.golos.ua)

Сейчас можно говорить о трёх главных аспектах использования моря человеком. Со времён глубокой древности море было крупной транспортной магистралью, вплетающейся в густую сеть земных путей — сначала гужевых и пешеходных, затем автомобильных и железнодорожных. Уже в конце прошлого века в гавани Азовского моря входило более 2660 кораблей общей грузоподъемностью 362.950 тонн. Русский торговый флот на Азовском море насчитывал в то время 1210 кораблей. Огромную транспортную роль играет Азовское море в наши дни. Особенно возросла она после сооружения Волго-Донского канала.

Другое направление использования Азовского моря — разработка его рыбных богатств. Ещё сравнительно недавно рыбные запасы Азовского моря, несмотря на малые его размеры и мелководность, были необычайно велики. Нерестилища в низовьях Дона и Кубани занимали 400 кв. км. До 40-х годов Азовское море давало 20% общесоюзного улова рыбы и 31% улова во внутренних водоемах.

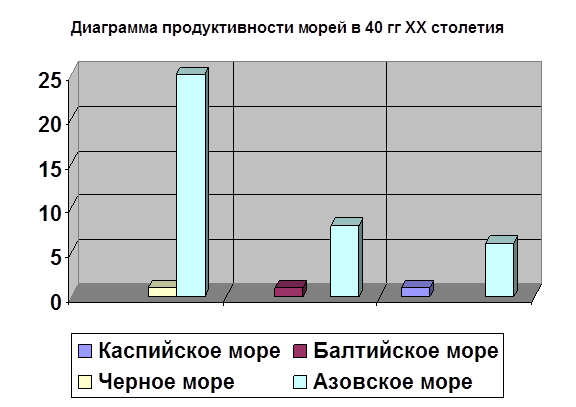

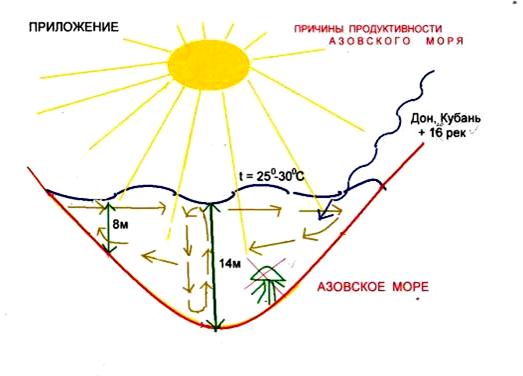

По своей продуктивности (до 70—80 кг/га) оно не имело себе равных. С каждого гектара его площади вылавливали рыбы в 6 раз больше, чем в Каспийском, в 8 раз больше, чем в Балтийском, и в 25 раз больше, чем в Чёрном море. В отдельные годы уловы достигали 300 тысяч тонн, из них 160 тысяч тонн составляла рыба ценных пород. Причиной такой интенсивности процессов биологического продуцирования и эффективности рыбного промысла было то, что здесь сформировались чрезвычайно благоприятные природные условия.

Азовское море мелководно, что способствует лёгкому возврату питательных веществ со дна в воду и её хорошему перемешиванию. Летом оно быстро прогревается — у берегов до 30—31°, в средней части — до 25—26°, при этом освещается вся толща воды. Реки приносят сюда много органических и минеральных веществ. Благодаря этому в Азовском море развиваются громадные массы планктона и бентоса, большая часть которых идёт на корм рыбам.

Известный ученый Л. А. Зенкевич в книге «Моря СССР, их фауна и флора» (М., 1956) приводит несколько цифр, характеризующих продуктивность Азовского моря. Средняя осенняя биомасса его бентоса — 418 г/куб, м, что намного выше, чем в любом другом море; в Баренцевом, например, этот показатель равен 100 г/куб. м. К тому же темпы роста животных в Азовском море в 6—8 раз выше, чем в Баренцевом.

Третье направление использования моря — это развитие индустрии отдыха и оздоровления трудящихся, строительство на его берегах домов отдыха, пансионатов, пионерских лагерей. Все больше людей приезжает сюда лечиться и отдыхать. У тёплого южного моря человек быстро восстанавливает свои силы, излечивается от недугов.

В наше время интенсивно развиваются два направления использования Азовского моря: всё больше курсирует в его водах грузовых и пассажирских судов, всё интенсивнее используются курортные ресурсы Северного Приазовья. Но вот с рыбными запасами моря положение значительно ухудшилось: с середины 50-х годов уловы непрерывно уменьшались н в начале 80-х годов они составили всего 5— 7 тысяч тонн.

Что же произошло? После того как были построены крупные водохранилища на реках, впадающих в Азовское море, резко уменьшились весенние паводки, перестали обводняться нерестилища. Море ежегодно «недобирает» колоссальное количество — до 14 куб. км — пресной воды, получая взамен почти 5 куб. км промышленных стоков. В результате солёность моря повысилась с 1,06 до 1,3 процента. По свидетельству заведующей отделом Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбоводства и океанографии кандидата биологических наук Л. Д. Житенёвой, в начале 60-х годов стадо осетровых насчитывало всего 650 тысяч рыб.

В последние годы специалисты стали искать выход из сложившегося критического положения. В настоящее время в бассейне Азовского моря освоено искусственное воспроизводство ценных пород рыб. Уже действуют семь заводов по выращиванию молоди, а стадо осетровых увеличилось до 17 миллионов особей. При этом масса севрюги достигает 7 кг и более, осетра — 10—12, белуги — 90 кг. Недавно выловлена белуга — своего рода рекордсменка, она весила 370 кг! Росту рыбного поголовья способствует то, что море и впадающие в него реки стали чище. Теперь на Азовском побережье запрещён сброс в водоёмы неочищенных промышленных стоков.

В крупных городах (например, Ростове-на-Дону) действуют мощные комплексы биологической очистки сточных вод. Положение с восстановлением рыбных запасов в Азовском море постепенно улучшается, но в целом оно остается ещё тяжёлым. К этому следует добавить, что в некоторые, особенно неблагоприятные годы здесь случаются катастрофические явления — заморы, вызываемые естественными причинами.

Если «в летний безветренный период не происходит перемешивания воды, то в придонные слои кислород не поступает, там активизируются процессы разложения органических веществ и образуется в больших количествах сероводород. В заражённых сероводородом водах донная фауна иногда на большом пространстве полностью погибает, ещё больше увеличивая процессы сероводородного брожения. При этом гибнет и рыба. Обширные площади дна, по словам Л. А. Зенкевича, после такого замора представляют собой настоящие кладбища.

Ю. Шутов

Арабатская стрелка

Симферополь, 1983

Источник

Биологическая продуктивность

Явления биологической продуктивности, развёртывающиеся в наших южных морях, в сопоставлении с Средиземным морем дают весьма любопытную картину. Средиземное море характеризуется очень низкими показателями биологической продуктивности, гораздо более низкими, чем соседние районы Атлантического океана, что объясняется в первую очередь малым содержанием в верхнем слое моря питательных солей (фосфаты и нитраты), необходимых для развития фитопланктона. Это есть следствие малого притока речных вод и слабой вертикальной циркуляции в течение большей части года.

Малая биологическая продуктивность Средиземного моря находит своё отражение в исключительной прозрачности воды. Подобной прозрачностью воды обладают только воды Саргассова моря. Когда в воде много взвешенных частиц, в том числе и планктонных организмов, она теряет свою прозрачность. В воды Средиземного моря можно погрузить большую колокольню, и она будет видна до самого фундамента, а в Азовском море часто во время цветения уже на глубине 20–30 см под поверхностью воды ничего не видно. Чарующие глаз краски моря и кристальная прозрачность его вод — признак биологической бедности.

В Чёрном море явление биологической продуктивности выражено гораздо сильнее, несмотря на очень слабое вертикальное перемешивание. Обеспечивается это главным образом большим притоком питательных солей с речными водами и частично из Азовского моря.

Азовское море по показателям биологической продуктивности стоит на первом месте среди всех морских водоёмов мира. Каспийское море — высокопродуктивный водоём, но значительно уступает Азовскому. Аральское море даёт ещё дальнейшее понижение.

С переходом из Средиземного моря в наши южные моря, благодаря значительному падению солёности, происходит прежде всего изменение качественного состава планктона. Солоноватоводные и пресноводные формы, главным образом зелёные и сине-зелёные водоросли, резко возрастают по числу видов и составляют в наших южных морях 43% всех форм фитопланктона.

В центральной части Чёрного моря их всего 4%, в опреснённой северо-западной части 36%, в Азовском и Каспийском морях 45%, а в Аральском море 53%.

Однако при столь большом числе видов зелёных и сине-зелёных водорослей роль их в биомассе невелика. Основное значение в процессах продуцирования фитопланктона остаётся за диатомовыми (60–70% биомассы фитопланктона) и перидинеевыми (20–30%). Высокие показатели продуктивности наших южных морей определяются также и высокой температурой летнего периода и длинным вегетационным периодом. Помимо того, что и биомасса высока, формы фитопланктона дают за год много генераций, что значительно повышает показатели биологической продуктивности — урожайность (рис. 245).

Рисунок 245. Вегетативный период и биологические сезоны в планктоне наших южных морей (по Усачёву).

Максимальная констатированная биомасса фитопланктона в Азовском море в период цветения достигает колоссальной величины 200 г/м3, в Каспийском 100 г/м3; 10–15 г/м3 довольно обычные показатели биомассы фитопланктона в Азовском и Каспийском морях в весенне-летнее время. Средние величины за год или за сезон, конечно, меньше.

Подобного типа биомасса фитопланктона наблюдается в северо-западном углу Чёрного моря и в Аральском море. Как мы уже указывали, с переходом из Атлантического океана через Гибралтар в Средиземное море наблюдается резкое уменьшение всех показателей биологической продукции и в том числе также и биомассы бентоса с нескольких сот до нескольких десятков или даже единиц граммов на 1 кв. м морского дна (рис. 242).

Рисунок 242. Изменения в обилии фауны южных морей.

Только на отдельных участках побережий, у устьев рек и в лагунах, имеет место повышение биомассы. Однако уже в Мраморном море биомасса повышается и в Чёрном море опять даёт повышение до нескольких сот граммов на 1 кв. м. В Азовском море биомасса бентоса достигает максимума (300–500 и более г/м3), а дальше на восток опять претерпевает снижение.

Совершенно такую же картину, как для бентоса, можно дать и для планктона. В Чёрном море количество планктона такое же, как и в Атлантическом океане у берегов Португалии, в Азовском море значительно выше, а в Средиземном море чрезвычайно мало. Таким образом, Чёрное море в системе Средиземное — Аральское море должно быть поставлено по показателям биологической продуктивности на третье место после Азовского и Каспийского (рис. 241).

Рисунок 241. Количественные изменения в фауне южных морей.

Всё выше изложенное находит своё подтверждение и в количестве промысловых рыб, или, вернее, в добыче рыбного промысла. Если перечислить весь вылов с водоёма на его площадь, то между Средиземным морем и Азовским получается громадная разница в 150–200 раз (табл. 72).

| Водоём | Вылов рыбы с гектара |

|---|---|

| Средиземное море | 0,5 |

| Чёрное море | около 2,0 |

| Азовское море | до 80,0 |

| Каспийское море | 12,0 |

| Аральское море | 6,0 |

| Баренцово море | 4,5 |

В отношении Чёрного моря следует учитывать запасы пелагических рыб открытых частей моря, ещё недостаточно охваченных промыслом, что снижает показатели промысловой продуктивности этого водоёма.

Рассмотренное выше явление постепенного возрастания биопродуктивных свойств с запада на восток, от Средиземного моря до Азовского, привело к выработке своеобразной системы нерестово-кормовых миграционных перемещений рыбного населения. Эта система миграций создалась под воздействием приспособления рыб к изменениям в качествах кормовых площадей, их различий в солёности и температуре. Все эти миграции имеют одну общую направленность — на откорм на восток, в районы с более обильными пастбищами, на зимнее время, а часто и для размножения, — на запад в более тёплые моря. С началом лета из Средиземного моря в Чёрное мигрируют массы рыб и среди них пеламида, скумбрия, хамса и др. Многие черноморские рыбы, «зимующие» в южной, более тёплой части Чёрного моря, летом идут на откорм на север в его более обильные жизнью части, недоступные им в зимнее время (рис. 241, 242) из-за низкой температуры.

Громадными массами некоторые рыбы из Чёрного моря входят, с теми же целями, через Керченский пролив в Азовское море. К зиме они покидают его, а если не успеют или не сумеют уйти, они обречены на гибель.

Таким образом, рыбы, населяющие Средиземное, Чёрное и Азовское моря и обладающие способностью к перемещениям на большие пространства, выработали замечательную способность использовать, с наибольшей для себя выгодой, в разные периоды года и на разных стадиях своего жизненного цикла, разные районы трёх морских водоёмов.

Источник

По продуктивности азовское море

Физико-географические условия Азовского моря дают основания утверждать о существовании в нем больших запасов рыбы. Еще сравнительно недавно рыбные запасы моря, несмотря на малые размеры и мелководье, были необычайно велики, о чем свидетельствует профессор А.А.Зенкевич: «Ни один известный нам морской водоем земного шара не может сравниться с Азовским морем по чрезвычайной интенсивности процессов продуцирования и относительной эффективности рыбного промысла».

В Азовском море водятся рыбы многих видов, среди которых промысловое значение имеют тюлька, хамса, судак, камбала, лещ, тарань, сельдь, севрюга, осетр, бычек, кефалевые. Нерестилища*

в низовьях Дона и Кубани занимали 400 кв.м. До 40-х годов XX столетия Азовское море давало 20% общесоюзного (в бывшем СССР) улова рыбы и 31% улова во внутренних водоемах[2]. По своей продуктивности (70 – 80 кг. с гектара) оно не имело себе равных в мире. С каждого гектара его площади вылавливали рыбы в 6 раз больше, чем в Каспийском, в 8 раз больше, чем в Балтийском и в 25 раз больше, чем в Черном море[22]

В отдельные годы уловы достигали 300 тыс. тонн, из них 160 тыс. тонн, т.е. половину из выловленных рыб, составляли рыбы ценных пород.

Каковы же причины столь высокой продуктивности моря?

Причиной такой биологической продуктивности*

моря было то, что здесь сформировались чрезвычайно благоприятные природные условия:

+20 рек

Во-первых, Азовское море мелководно, что способствует лёгкому возврату питательных веществ со дна в воду и их хорошему перемешиванию. Перемешивание воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Во-вторых, летом море быстро прогревается – у берегов до 30-320 С, в средней части – до 25-300 С, при этом освещается вся толща воды.

В-третьих, 20 рек, впадающих в Азовское море (самые большие — Дон и Кубань), приносят сюда много органических и минеральных веществ. Благодаря этому в Азовском море развиваются громадные массы бентоса*

, большая часть которых идет на корм рыбам. Средняя осенняя биомасса*

его бентоса – 418 г/м3. К тому же темпы роста животных в Азовском море в 6-8 раз выше, чем в Баренцевом.

В четвертых, в связи с тем, что Азовское море было менее соленое, чем Черное, в нем не было медуз и брюхоногого моллюска рапана, жадно поедающих корм, предназначенный для рыб и их мальков.

Литературный обзор. Кадмий, как основной источник загрязнения, пути поступления в окружающую среду и действие на етаболические процессы в организме

Современный уровень развития промышленных технологий не позволяет перейти к экологически чистому производству/6/.Одним из наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды являются ионы тяжелых металлов, в частности кадмий. Индустр .

Потребность в углеводах

Известно, что часть энергетических потребностей животного организма даже при наличии других источников обязательно должна покрываться за счет расщепления углеводов. Питательная ценность углеводов тесно связанна с их химическим строением и .

Подготовка биологического материала. Подготовка сыворотки крови

После декапитации животных кровь собирали в гепаринизированные пробирки и для получения сыворотки подвергают центрифугированию, при 3000 об/мин, в течение 15 минут. После центрифугирования получали сыворотку, не содержащую форменных элеме .

Источник