- Географическое положение, климат, население и природа Чукотского полуострова

- Край земли…

- Рельеф и полезные ископаемые Чукотки

- Климат Чукотки

- Реки и озера Чукотки

- Флора и фауна Чукотки

- История Чукотки

- Экономика и население Чукотки

- Кто такие чукчи, и что мы о них не знаем

- Геральдика Чукотки

- Климатические условия и особенности природных экосистем Чукотки

- Вечная мерзлота

- Тундра

- Животный мир Чукотки

- Реки Чукотки

Географическое положение, климат, население и природа Чукотского полуострова

Один из самых слабозаселенных, загадочных и неизведанных регионов в РФ – Чукотка. И вправду, что мы знаем о ней? Многие даже не представляют себе точно, где находится этот полуостров. Что уж говорить о прочих географических, природных и культурных особенностях этой далекой земли.

Наша статья расскажет о географическом положении, климате и природе Чукотки, а также познакомит читателя с коренным жителями этого полуострова – чукчами.

Край земли…

Именно такими словами можно описать географическое положение Чукотки. Она действительно находится на самом краешке Евразии. Здесь расположена крайняя восточная точка материка – мыс Дежнёва.

Крохотная территория Чукотского полуострова (общая площадь – всего 58000 кв. км.) расположена сразу в двух полушариях Земли – Западном и Восточном. Это, к слову, единственная часть континентальной Азии, имеющая в системе координат западную долготу.

Кстати, жителям полуострова очень повезло: они имеют право без виз въезжать на территорию соседней Аляски. И это, пожалуй, одна из самых приятных особенностей географического положения Чукотки. До американского берега отсюда – всего 86 километров через Берингов пролив.

Важно разделять сам полуостров и Чукотский автономный округ, который является одним из субъектов РФ. Чукотка в административном отношении – это всего лишь два района в составе упомянутого региона – Чукотский и Провиденский.

Рельеф и полезные ископаемые Чукотки

Большая часть Чукотского полуострова занята невысоким одноименным нагорьем со средними абсолютными высотами 600-1000 метров. Его поверхность сильно расчленена и представлена отдельными вершинами и одинокими возвышенностями. Чукотское нагорье выступает в роли главного водораздела полуострова. Одна часть рек с него стекает в Чукотское море, а другая – в Берингово.

Высочайшая точка Чукотского полуострова находится близ бухты Провидения. Это гора Исходная (1194 метра). Край нагорья здесь круто обрывается к океану, образуя череду крутых скалистых уступов.

Недра Чукотки достаточно богаты полезными ископаемыми. Здесь разведаны месторождения рассыпного золота, ртути, олова, полиметаллических руд, угля. Огромны запасы строительного сырья на полуострове: известняка, песка, гравия и мрамора.

Климат Чукотки

Чукотка – край вечной мерзлоты, суровый, но по-своему прекрасный полуостров. Зима здесь, кажется, длится вечно. В это время полуостров превращается в ледяную и безжизненную пустыню. Но когда приходит короткое лето (2-3 месяца), Чукотка радует довольно разнообразной растительностью и жизнерадостными горными ручьями.

Климат Чукотки во многом уникальный. Он образовался в зоне активного влияния двух океанов с невероятно сложной атмосферной циркуляцией. В связи с этим здесь часто наблюдаются штормы, снегопады и туманы. Местные жители шутят, что один месяц в году погода на Чукотке плохая, два – очень плохая, а девять – скверная!

Практически повсеместно на Чукотке распространена вечная мерзлота. Исключением являются лишь термокарстовые озера и долины крупных рек.

Полуостров Чукотка – обладатель сразу нескольких климатических рекордов России. Так, здесь наибольшее по стране число дней без солнца и максимум штормов и ураганов за год.

Реки и озера Чукотки

Территория полуострова богата не только минерально-сырьевыми, но и водными ресурсами в том числе. Реки здесь особенные, для них характерны:

- стремительные и высокие паводки;

- длительный ледостав;

- очень неравномерный сток;

- ярко выраженная сезонность в изменениях водного режима и питания.

Названия крупнейших рек Чукотского полуострова запомнить очень непросто – Чегитун, Улювеем, Игельквеем, Ионивеем. Все местные водотоки замерзают еще в сентябре, а вскрываются лишь к началу июня. Некоторые реки зимой промерзают до дна.

На полуострове очень развита озерно-болотная сеть. Болота сосредоточены вдоль русел крупных рек. На побережьях распространены озера лагунного типа, а в горах – моренные. Крупнейшие водоемы Чукотки – это озера Коолень и Ёонай. Зимой они покрываются мощным слоем льда толщиной до двух метров!

Флора и фауна Чукотки

Полуостров Чукотка полностью находится в пределах тундровой природной зоны. Однако не стоит думать, что здешняя растительность скудная и однообразная. На полуострове насчитывается около 900 видов растений, свыше 400 видов мхов и лишайников.

Лесов на Чукотке очень мало. Изредка встречаются массивы из низкорослой березы и даурской лиственницы. Для этого полуострова типична тундровая растительность с ольхой, осоками, брусникой, голубикой и прочими кустарничками. Своеобразным флористическим символом Чукотки можно считать мхи и лишайники, которые растут здесь повсеместно.

Фауна полуострова тоже достаточно разнообразна. Типичные животные Чукотки – это северный олень, длиннохвостый суслик, копытный лемминг, заяц-беляк, волк, соболь, рысь, горностай, песец. В горных районах обитают снежные бараны, а также овцебыки – уникальные и единственные представители своего рода.

Стоит упомянуть и об орнитофауне Чукотки. На побережье встречаются чайки, кайры, чистики, кулики, гагары и даже лебеди. В водах морей обитает большое количество рыбы и креветок. Иногда к берегам Чукотки подплывают киты.

История Чукотки

Наиболее ранние стоянки человека на полуострове относятся к 8-6 тысячелетиям до нашей эры. Уникальный археологический комплекс «Китовая аллея» (аллея из вкопанных в землю костей гренландских китов), что на острове Итыгран, датируется XIV-XVI веками.

Коренным народом этого полуострова считаются чукчи. Хотя еще ранее здесь жили более древние народы – онкилоны, юиты и юкагиры. Важную роль в формировании и становлении народности чукчей сыграло их традиционное занятие – оленеводство.

Русские открыли Чукотку в 1648 году? во время экспедиции Семена Дежнёва. Практически сразу после этого начались первые стычки между местными жителями и незваными гостями с запада. На протяжении полувека русские казаки пытались завоевать и усмирить чукотских «дикарей». Но тщетно. Чукчи, даже не имея в своем распоряжении огнестрельного оружия, грамотно и самоотверженно защищали свой край.

Покорить силой народ чукчей не удалось. Поэтому Екатерина Вторая в 1778 году прибегла к хитрости. Она даровала чукчам широкие права и вольности, освободила от повинности (ясака) и гарантировала полную независимость во всех их внутренних делах. Такая политика дала свои плоды: уже в 1788 году на Чукотке успешно прошла первая торговая ярмарка.

Экономика и население Чукотки

Сегодня на полуострове проживает около 8 тысяч человек. Около 80 % местного населения Чукотки составляют чукчи. Здесь также проживают другие национальности – эскимосы, юкагиры, эвенки, чуванцы и русские.

В административно-территориальном отношении территория полуострова поделена на два района – Чукотский и Провиденский. В пределах первого насчитывается шесть сел. В Провиденском районе – пять сельских населенных пунктов и один поселок городского типа Провидения, в котором проживает около 2 тысяч человек.

Промышленность Чукотки представлена добычей полезных ископаемых (преимущественно рассыпного золота) и тепловой энергетикой. Наиболее развито сельское хозяйство региона. Оно представлено оленеводством, звероводством и рыбным хозяйством. На полуострове работает два крупных сельхозпредприятия – «Заполярье» и «Кэпэр».

Кто такие чукчи, и что мы о них не знаем

Чукчи – коренной народ Чукотки, малочисленный этнос, разбросанный на довольно большой территории. Его общая численность – всего 16 тысяч человек. Около 80% всех чукчей проживает в пределах Чукотского автономного округа.

Характерные антропологические черты чукчей: горизонтальный или косой разрез глаз, кожа с бронзовым оттенком, крупные черты лица, высокий лоб, массивный нос и большие глаза.

Далее предлагаем вашему вниманию 8 интересных фактов об этом необычном народе:

- чукчи – очень воинственный и жестокий народ;

- представители этой народности обладают превосходным нюхом;

- воспитание мальчиков-чукчей отличается строгостью и состоит из ряда сложнейших испытаний (так, например, с пяти лет юному чукче позволяется спать исключительно стоя);

- чукчи абсолютно равнодушно относятся к смерти;

- чукчи – идеальные воины, партизаны и диверсанты, они приводили в животный ужас и нагоняли страх на всех, кому приходилось с ними воевать;

- основу рациона этого народа составляют мясо, морская капуста, ягоды, моллюски, кровь и отвары из разных трав;

- чукчи – искусные мастера в резьбе по кости животных;

- советская власть отчаянно и продуктивно придумывала про чукчей смешные анекдоты, главная цель «красных идеологов» была такова: превратить воинствующий и гордый народ в безобидных и потешных фольклорных персонажей.

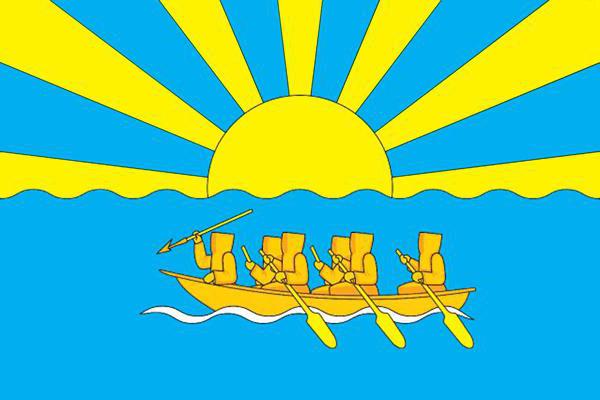

Геральдика Чукотки

В качестве заключения нашей статьи нельзя не упомянуть о геральдике полуострова. Она весьма интересна, красочна и немного наивна. Однако в гербах и флагах Чукотки отражена вся специфика этого уникального региона.

Начнем с флага Чукотского муниципального района. На нем мы видим лодку с пятью гребцами и охотником, вооруженным длинным копьем. Лодка плывет на фоне желтого солнца. На этом полотнище изображено одно из главных занятий местных жителей – охота на крупного морского зверя (тюленей, моржей и китов).

А вот на гербе того же Чукотского района изображен морж (на фоне административной карты района) и шесть оленей, символизирующих еще одно традиционное занятие чукчей – оленеводство.

Не менее интересен герб соседнего Провиденского района. На нем мы видим изображения кита и морского якоря. Обе фигуры помещены на герб района неслучайно. Кит символизирует традиционный для этих краев китобойный промысел, а якорь напоминает о том, что в пгт Провидения расположен один из важнейших портов Русской Арктики.

Источник

Климатические условия и особенности природных экосистем Чукотки

Низкая изученность природы Чукотки во многом определяются ее удаленностью от центральных районов страны и весьма суровыми климатическими условиями. Данные освещенные в статье, в первую очередь дают представление представлений о природных условиях Чукотского полуострова.

В соответствии с принятым климатическим районированием Северо-Востока территория Чукотки относится к району с крайне суровым климатом арктической пустыни, тундр и лесотундр.

На формирование его общих и специфических черт оказывают влияние высокая географическая широта, большая протяженность в меридиональном и широтном направлениях, гористость рельефа и омывающие побережье Чукотки моря. Климат материковых районов резко континентален, на морских побережьях он несколько мягче благодаря оттепляющему действию морей, особенно Берингова. Изменчивость климатических условий территории характеризуют пространственные модели среднегодовых температуры воздуха, количества осадков, скорости ветра.

Вечная мерзлота

В число специфичных факторов природных условий Чукотки входит повсеместное распространение на территории многолетнемерзлых пород.

Мощность многолетнемерзлой толщи изменяется от 100-300 м в пределах низменностей до 300-500 м в горных районах. В долинах рек и котловинах мощность многолетнемерзлых пород уменьшается вплоть до полного выклинивания с образованием приозерных, прирусловых и русловых таликов.

Глубина сезонной оттайки грунтов зависит от уплотнения, гранулометрического состава рыхлого покрова, степени увлажнения, растительности, экспозиции склона и составляет в горных районах 0,8-1,8 м, на равнинах — 0,3-0,4 м. Мерзлые грунты отличаются значительной льдистостью, которая может достигать 60-75% объема грунтов верх-него 50-100 метрового слоя.

Многолетняя обуславливает геомеханические нарушения среды и усиливает загрязнение поверхностных и подземных вод. Геомеханические нарушения связаны со специфичными мерзлотными явлениями — термокарстом, термоэрозией, солифлюкцией.

Эти процессы происходят в естественных условиях, но резко усиливаются при техногенном воздействии, особенно, при нарушении моховотравяного покрова и усилении дренажа надмерзлотных вод.

В зоне распространения многолетнемерзлых пород повышается коэффициент стока осадков (в весенний период до 1), а за счет конденсата влаги в грубообломочных грунтах талого слоя в летний период существенно увеличивается модуль стока (в горных районах до 100-200 мм слоя стока за год).

Одним из главных мерзлотных параметров является температура грунтов. В зоне сезонной оттайки она тесно связана изменениями температуры на поверхности. Амплитуда колебаний здесь в годовом цикле затухает на глубине 10-15 м, где и принято определять среднегодовую температуру многолетнемерзлых пород.

Для территории Чукотки характерно смещение южных границ природных зон на юг, юго-восток. В пределах чукотского сектора Субарктики выделяются арктические, типичные, южные кустарниковые тундры, лесотундры и островные леса.

Тундра

Типичные тундры занимают более половины территории материковой Чукотки, охватывая равнинные области, низко- и мелкогорье. Южные кустарниковые тундры распространены по периферии Анадырской низменности, в предгорных районах Корякского нагорья и на южных склонах Чукотского нагорья.

Лесотундра распространена в среднем и верхнем течении рр. Анадырь, Омолона, Большого и Малого Анюев. При том, что для каждого ландшафтного комплекса характерен свой набор компонентов биогеоценозов, они достаточно близки. Доминантами в растительном покрове являются мхи, лишайники, кустарнички, кочкооб-разующие травы, кустарниковые и древовидные формы березы, ивы, ольхи, кедровый стланник и лиственница, локально — тополь и чозения.

Животный мир Чукотки

Животный мир Чукотки разнооб-разен и представлен 45 вид ами млекопитающих, 220 видами птиц.

Занесены в Красную книгу и охраняются 24 вида животных, среди которых белый медведь, снежный баран, белоносая гагара, американский и малый лебеди, белый гусь, гусь-пискулька, гусь бело-шей и др.

На территории Чукотски учреждено около 30 особо охраняемых территорий — природный парк, заказники, памятники природы. Реки Чукотки относятся к бассейнам Берингово ( 220,7 км2), Восточно-Сибирского (150,5 км2), Чукотского (28,2 км2) морей.

Реки Чукотки

Реки бассейна Восточно-Сибирского моря имеют значительную протяженность, но невысокие величины стока. Основным источником их питания являются талые снеговые воды. В меньшей степени в водном балансе участвуют дождевые и подземные воды.

Наиболее крупные из них — Омолон, Большой Анюй, Малый Анюй и Чаун. Реки бассейна Чукотского моря (Амгуэма, Экиатап, Кымынейгуэм, Вельмай, Вешкан, Тенкергин, Ионивеем) сходны по гидрологиче-скому режиму с реками бассейна Восточно-сибирского моря.

Практически все они пересекают широкие ледниковые долины. Реки бассейна Берингова моря более полноводны, чем реки арктического бассейна. Для наиболее крупных из них (Анадырь, Великая, Хатырка) характерен смешанный тип питания: подземные воды, поступающие по подрусловым таликам, поверхностные воды и атмосферные осадки.

Годовое количество атмосферных осадков, выпадающих в пределах беринговоморского бассейна, в 2-3 раза выше, чем на приморских арктических низменностях.

Рассмотрим некоторые характеристики главных водотоков Чукотки. Река Омолон берет свое начало со склонов Колымского хребта и является правым притоком р. Колыма. Длина Омолона — 1150 км, площадь водосбора — 118,6 тыс. км 2 . В верховьях — это типичная горная река с узкой долиной, перекатами и порогами. В среднем и нижнем течении основной поток разбивается на рукава и протоки. Наиболее крупные притоки Омолона — реки Кегали, Молонгда, Олой, Олойчан и Кедон. Омолон замерзает в октябре, вскрывается в мае. В паводки река судоходна до пос. Омолон.

Источник