- Какое из следующих утверждений верно ? А)мощность земной коры больше под океанами,чем под матереками б)границы литосферных плит совпадают с контурами материков в.земная кора под материками и океанами имеет одинаковое строение Г.литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности мантии

- Под океаном мощной земной коры больше чем под материками

- В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

- Земная кора

- Строение коры

- Переходная зона

- Области переходных зон

- Особенность строения коры

Какое из следующих утверждений верно ? А)мощность земной коры больше под океанами,чем под матереками б)границы литосферных плит совпадают с контурами материков в.земная кора под материками и океанами имеет одинаковое строение

Г.литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности мантии

Объяснение: А потому что общая мощность океанской коры примерно в 5 раз меньше мощности коры под материками

Пигме́и (греч. Πυγμαϊοι — «люди величиной с кулак») — группа низкорослых негроидных народов, обитающих в лесах тропической Африки.

Упоминаются уже в древнеегипетских надписях 3-го тыс. до н. э., в более позднее время — в древнегреческих источниках (в «Илиаде» Гомера, у Геродота и Страбона).

В XVI—XVII вв. они под названием «матимба» упоминаются в описаниях, оставленных исследователями Западной Африки.

В XIX веке их существование подтверждено немецким исследователем Г. Швейнфуртом, русским исследователем В. В. Юнкером и др., обнаруживавших эти племена в тропических лесах бассейна рек Итури и Узле (различне племена под именами: акка, тикитики, обонго, батва).

В 1929—1930 гг. экспедиции П. Шебеста описала пигмеев бамбути, в 1934—1935 исследователь М. Гузинде нашёл пигмеев эфе и басуа.

В конце XX века они обитают в лесах Габона, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Заира, Руанды.

Расселение пигмеев в Африке

Ответ:

машины — нужно строить дороги, асфальтировать

Объяснение:

поезда — нужно строить железнодорожные пути

а для кораблей не нужно, поэтому это очень удобно, но это сезонно, потому-что зимой вода замерзает

для самолетов нужна хорошая погода, а еще они дорогие делаются из (воздушного металла) — алюминия

Источник

Под океаном мощной земной коры больше чем под материками

Какое утверждение о земной коре верно? 1) Земная кора под материками и океанами имеет одинаковое строение. 2) Под океанами мощность земной коры больше, чем под материками. 3) Границы литосферных плит совпадают с контурами материков. 4) Литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности мантии.

4) Литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности мантии.

1. Экзогенные процессы и их роль в формировании поверхности Земли.

2. Выветривание горных пород.

3. Геологическая деятельность ветра.

4. Геологическая деятельность поверхностных вод.

5. Геологическая деятельность подземных вод.

6. Геологическая деятельность рек.

7. Геологическая деятельность моря.

8. Геологическая деятельность ледников. Вечная мерзлота.

1. Сущность экзогенных процессов состоит в том, что различные горные породы под воздействием факторов внешней среды (климат, вода, ветер, лед, организмы) действуют на горную породу, разрушают ее, образуя различные осадочные породы. В деятельности экзогенных процессов выделяют 3 стадии:

1) выветривание – разрушение и химическое разложение твердого вещества земной коры;

2) транспортировка – это перенос продуктов разрушения ветром, водой, льдом и т.д.;

3) седиментация – это осадконакопление или отложение продуктов разрушения.

Первые две стадии называются денудация. Интенсивность этих процессов и каждого из них зависит от рельефа местности, от физико-химического состава и климатических условий.

Экзогенные процессы связаны с эндогенными и вызывают противоположные процессы. Экзогенные процессы разрушают поверхность Земли, выравнивают, нивелируют рельеф местности. Т.о., экзогенные процессы преобразуют рельеф Земли и создают осадочный чехол земной коры. На 75% поверхность Земли покрыта осадочными породами разной мощности.

2. Выветривание горных пород – процессы физического разрушения и химического разложения горных пород и минералов, вызываемые воздействием на них солнечного тепла, атмосферных осадков, воздуха и организмов.

В зависимости от факторов действия на породу различают 3 вида выветривания: физическое, химическое и биологическое. Все они взаимосвязаны между собой и протекают одновременно.

Физическое выветривание – это процесс механического разрушения горных пород без изменения химического состава. Этот процесс протекает под влиянием многих факторов, важными из которых являются:

— резкое колебание температуры – термическое выветривание;

— действие замерзшей воды – морозное выветривание;

— увлажнение пород дождевыми водами;

— действие физических электрических разрядов.

Резкие колебательные действия температуры (суточные и сезонные) приводят к образованию мелких трещин в породе и к растрескиванию их. Неравномерное поступление тепла в разное время суток и года способствует неодинаковому нагреванию и охлаждению. Это зависит от коэффициента объемного расширения минералов. Верхние слои у пород нагреваются быстрее и породы расширяются. Внутренние нагреваются медленнее и остывают тоже медленнее. Коэффициент расширения у кварца в породе в 2 раза выше, чем у алюмосиликатов (ортоклаза).

Источник

В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

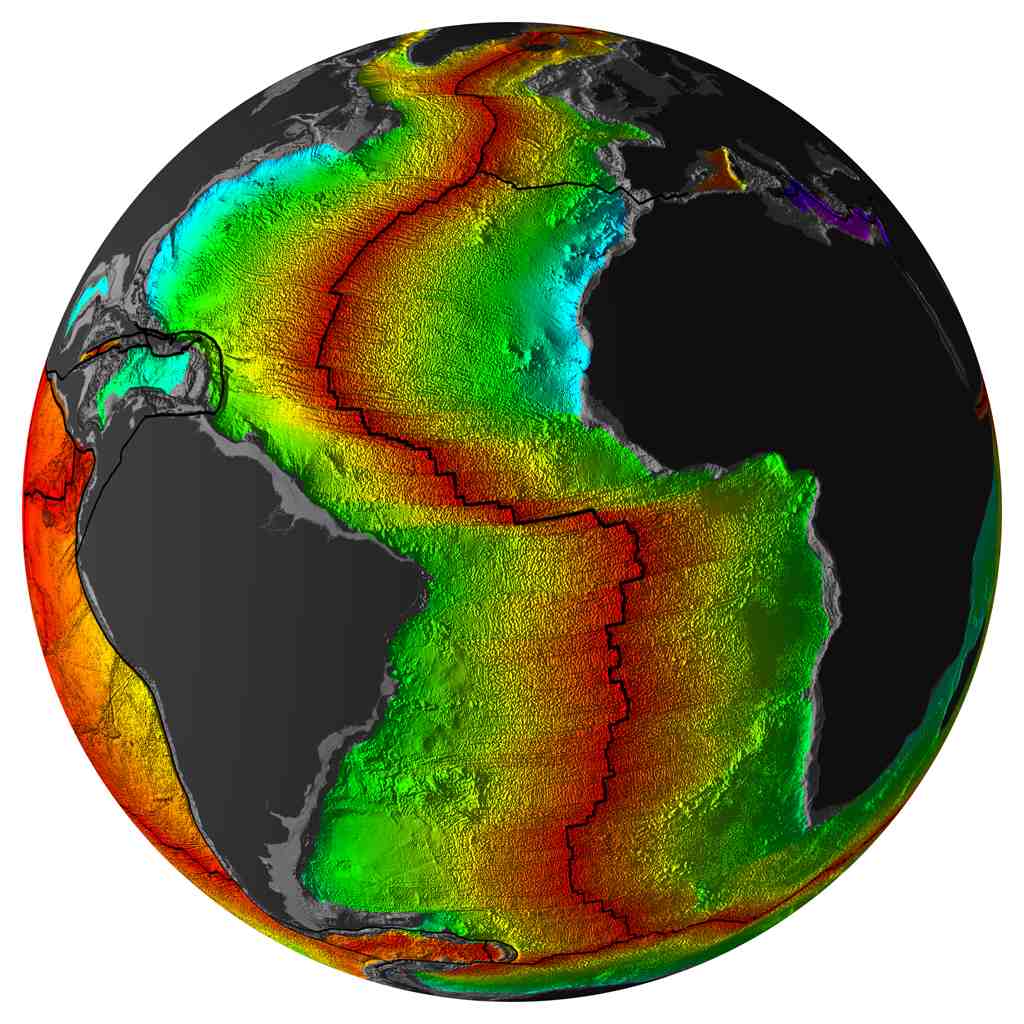

Земная кора представляет собой верхнюю часть литосферы. Если посмотреть на нее в масштабах всей нашей планеты, то эта часть будет выглядеть как тонкая пленка. Но даже эта тонкая оболочка изучена недостаточно хорошо. Однако ученым удалось установить, что земная кора имеет наименьшую толщину под океанами, морями.

Наиболее глубокие скважины, пробуренные в земной коре, длинной до десяти километров. Такие показатели не позволяют ученым узнать достаточное количество сведений о ее строении, структуре. Сведения о составе литосферы удалось получить только благодаря сейсмолокации. Расшифровка сейсмических волн позволила оценить плотность земных слоев и их состав.

Земная кора

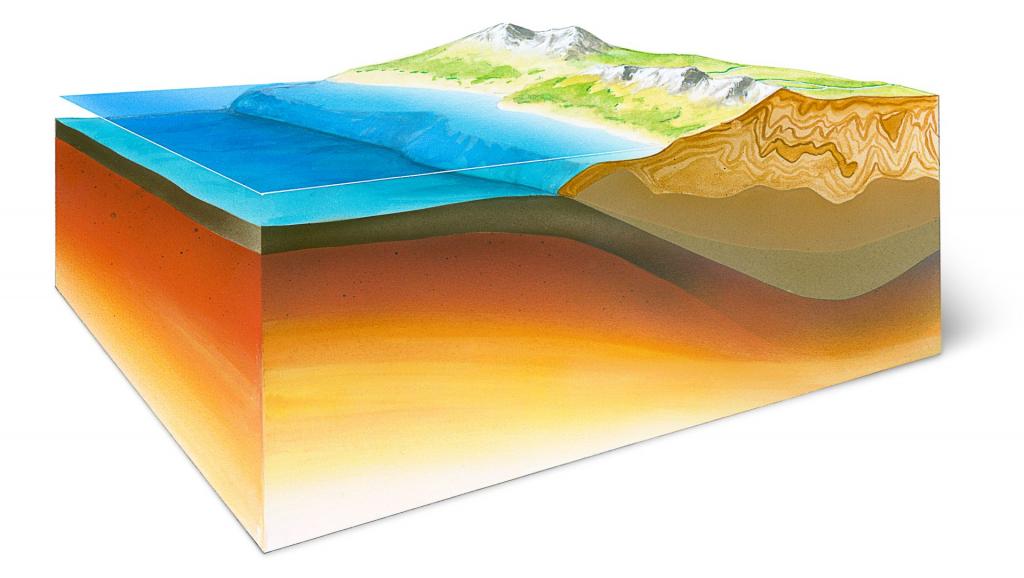

Толщина земной коры на различных частях планеты разная. Над материками она больше, чем под океанами. Толщина материковой земли составляет в среднем 35 километров. Под горными массивами она в разы больше – доходит до 80 и более километров. А вот под глубоководной частью вод земная кора имеет наименьшую толщину – до 15 км.

Строение коры

Кроме различия в толщине, материковая и океаническая коры имеют свои особенности и в строении. Материковая представлена следующими слоями:

- базальтовым нижним (около 15 км);

- средним гранитным (около 10 км);

- верхним осадочным, сформированным из продуктов распада кристаллических горных пород (около 5 км).

В общей сложности толщина земной коры материкового типа – 30-40 км.

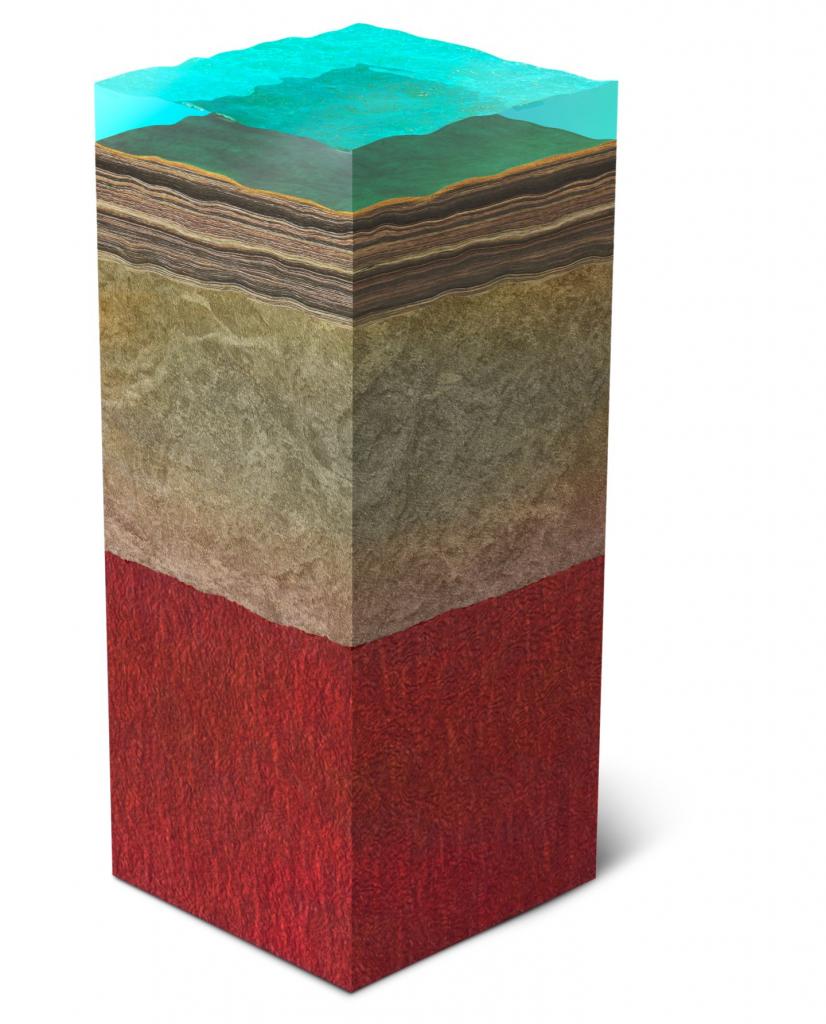

Океаническая состоит из следующих слоев:

- верхнего осадочного глубиной до одного километра;

- среднего с малоизвестным составом;

- базальтового нижнего глубиной около пяти километров.

В общей сложности толщина океанической земной коры — около 15 километров.

Переходная зона

Между материковыми и океаническими слоями имеется переходная зона. На ней происходит вытеснение гранитного слоя. Граница не всегда выражена четко. В некоторых районах отмечается постепенный переход от земной коры океанического вида к материковому. Примером такового является переход от дальневосточных морей к краям литосферных плит. В этом месте земная кора имеет наименьшую толщину, но у нее нет гранитного слоя, хотя верхний осадочный развит достаточно хорошо. Общая толщина коры составляет около 15 километров.

Хребты возвышаются над океанами на несколько километров, а их протяженность доходит до 80 тыс. км. Хребты разделены разломами. В зонах хребтов высокая сейсмологическая активность, наблюдаются процессы вулканизма. Здесь почти постоянно магма вырывается наружу, растекаясь в разные стороны лавовыми подводными потоками.

Области переходных зон

Между местами, где земная кора имеет наименьшую толщину, и там, где она толще, располагается переходная зона. Выделяют несколько типов:

- Витязевский. Для этого типа переходной зоны характерно отсутствие выраженной островной дуги, малая глубина желоба, слабовыраженная сейсмичность.

- Марианская переходная область. Она выражена четко в виде подводного хребта. Глубина желоба большая. В этой переходной зоне отмечается высокая сейсмологическая активность, вулканизм. Осадочный слой тонкий.

- Курильский тип. Имеет большую обособленность морских котловин, субокеанический тип земной коры. Для этого типа переходной зоны характерны участки с субматериковой земной корой, островные дуги, часто двойные. Вулканические процессы, сейсмологическая активность на максимуме. Желоба имеют огромную глубину. В них изменяется толщина осадочного слоя в большую сторону.

- Японский тип. Характеризуется слиянием воедино островных дуг разных возрастов. Прослеживаются участки земной коры, схожие по строению с материковым типом. Вулканизм и сейсмическая активность достаточно мощные. Дно котловин имеет мощный осадочный слой.

Выделяют средиземноморский переходный тип, для которого характерна сильная схожесть со строением коры материкового типа.

Особенность строения коры

В пределах океанической выделяют еще один вид – рифтогенальный. Он встречается на срединно-океанических хребтах. Отличительная черта строения земной коры в этих зонах заключается в том, что осадочный покров на дне практически полностью отсутствует. В этих областях наблюдается высокая сейсмическая активность.

Таким образом, в тех местах, где земная кора имеет наименьшую толщину, находится океаническая кора, там, где толщина максимальная – материковая, а зона между ними – переходная. В отдельную категорию выделяют рифтогенальную область.

Источник