Морская политическая география

Особой отраслью политической географии является морская политическая география, или политическая география океана. Ее основной научный интерес связан с юрисдикцией над морским пространством. Исследуются принципы раздела морских пространств между государствами, межгосударственные конфликты на море (Слевич, 1989).

Морское пространство делится на несколько зон. Первая из них — внутренние воды — замкнутые морские бассейны, которые входят в состав государства и являются его неотъемлемой частью. Площадь внутренних вод обычно включается в площадь территории владеющего ими государства наравне с сушей. В качестве примера можно привести Белое море, Внутреннее Японское море, во времена СССР внутренними водами являлось и Азовское море, которое сейчас пытаются поделить Россия и Украина. Вдоль морского побережья государства протянулась зона территориальных вод, являющихся суверенной территорией государства, подобно внутренним водам и суше. Ширина этой зоны обычно составляет от трех до 12 миль, по международной конвенции территориальные воды ограничены 12-мильной зоной (принятие трехмильного рубежа за морскую границу государства в 17-18 вв. объяснялось пределами дальнобойности пушек).

В реальности многие государства в одностороннем порядке пытаются расширить эту зону, чтобы иметь гарантированные экономические преимущества на шельфе и контролировать обширные морские пространства. Например, Конго и Мавритания расширили свои территориальные воды до 30 миль, Камерун, Танзания и Мадагаскар — до 50 миль. Некоторые страны проводят свои морские границы на расстоянии 100 и 130 миль. Самые обширные территориальные воды контролируют некоторые латиноамериканские и африканские государства, которые провели свои морские границы на расстоянии 200 миль от побережья. Так поступили Чили, Перу и Эквадор в 1950-е гг., их примеру последовали Бразилия, Аргентина, Уругвай, Панама, Сальвадор, Сьерра-Леоне и Сомали.

За территориальными водами находится т.н. “прилегающая зона”, которая представляет собой собственно морскую границу государства, но являющуюся не линией, а полосой шириной 12 миль. В этой зоне государство осуществляет пограничный контроль. Следующая зона морского пространства — экономическая зона. Здесь суда всех стран имеют право свободного прохода, но только одна страна имеет исключительные права на эксплуатацию местных ресурсов. Обычно граница экономической зоны проходит на расстоянии 200 миль от побережья. Вся оставшаяся часть Мирового океана именуется открытым морем, и ни одна из стран не имеет здесь никаких особых прав: существует право свободного прохода судов в открытом море.

Распространенным явлением на морях стали межгосударственные конфликты. Обычно они возникают по поводу эксплуатации ресурсов моря. Часто некоторые страны ведут незаконный лов рыбы в территориальных водах другого государства, от чего, например, страдает Россия в районе Курильской гряды. Имеется предецент т.н. “тресковой войны” между Великобританией и Исландией в 1975 г. Тогда Исландия объявила о своих исключительных правах на 200-мильную экономическую зону, а именно в этой части Атлантики традиционно вели свой лов британские рыбаки. В результате обострения отношений между двумя странами исландцы начали арестовывать британские траулеры, а Великобритания стала посылать вместе с ними военные корабли. Две страны даже разорвали дипломатические отношения и, что любопытно, дело кончилось победой маленькой Исландии, отстоявшей свои права.

Еще более ожесточенные споры связаны с добычей на шельфе полезных ископаемых и прежде всего нефти. Так, непросто проходил раздел нефтеносных площадей Северного моря, которые достались в основном Великобритании и Норвегии. На определенном этапе обиженной стороной сочла себя ФРГ. В результате раздел моря на сектора был проведен с учетом интересов всех стран, включая ФРГ, Данию и Нидерланды. Конфликты Греции и Турции в Эгейском море отчасти объясняются наличием на шельфе этого моря запасов нефти и природного газа.

Одной из самых сложных проблем является проведение морских границ между государствами. Обычно морская граница проводится по принципу эквидистанции, или медианы, т.е. на равном расстоянии от берегов двух соседних стран. Проблемы возникают на самом первом этапе и связаны с выбором точки отсчета, поскольку береговая линия бывает сильно изрезана. На практике береговая линия (baseline) не совпадает с физической границей моря и суши, поскольку в самых сложных случаях допускается ее спрямление. Существуют особые правила “закрытия заливов”, когда береговая линия в юридическом смысле этого слова соединяет два мыса залива, если залив слишком узкий, или немного заходит вглубь залива, не достигая его берегов. Провести демаркацию границ в заливах и небольших морских бассейнах оказывается очень сложно, стороны часто выдвигают друг к другу территориальные претензии (например, Колумбия и Венесуэла в Венесуэльском заливе).

Огромные преимущества часто получает сторона, владеющая даже крохотными островками, которые могут многократно увеличить ее территориальные воды, особенно, если эти островки находятся вблизи побережья другой страны, и последняя остается только с узкой полосой территориальных вод вдоль берега (сложные отношения возникли между Эстонией и Латвией по поводу раздела Рижского залива: эстонская сторона владеет островком Рухну в центре залива, в результате чего к Эстонии отходит основная часть залива). Проблемы морских границ решаются только в процессе двусторонних переговоров, в ходе которых рассматривается целый комплекс проблем, связанных с эксплуатацией ресурсов, проходом судов, точным определением береговых линий и медиан.

1. Чем географическое государствоведение отличается от геополитики и что общего между ними?

2. Назовите основные направления исследований в рамках географического государствоведения.

3. Опишите плюсы и минусы политико-географического положения России.

4. Каковы основные классификации политических границ?

5. Приведите примеры основных типов пограничных споров.

6. Опишите существующие подходы к политико-географическому исследованию государства.

7. Каковы факторы интеграции и дезинтеграции российской территории?

8. Какие проблемы возникают при проведении границ на море?

1. Колосов В.А. Политическая география: основные концепции и идеи // Региональная политика, №6, 1994, с. 39-51.

2. Колосов В.А., Галкина Т.А., Туровский Р.Ф., Клесова С.А. Социально-экономические проблемы нового российского пограничья // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №3, с. 63-72.

3. Колосов В.А., Трейвиш А.И. Этнические ареалы современной России: сравнительный анализ риска национальных конфликтов // Полис, 1996, №2, с. 47-55.

4. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №5, с. 106-113.

5. Слевич С.Б., Горбацевич Р.А. Проблемы политической географии Мирового океана // Современные проблемы изучения Мирового океана. Л., 1980, с. 112-118.

6. Слевич С.Б. Политическая география океана: вопросы теории // Политическая география и современность: тенденции становления научного направления, Л., 1989.

7. Туровский Р.Ф. Территориальное распространение этносоциального конфликта // Вестник Московского Университета. Сер.5, География. 1992. №2, с.89-95.

1. Алхименко А.П., Слевич С.Б. Современные внешнеполитические аспекты географического океана и геополитическая концепция // География, политика, культура. Л., 1990

2. Географические границы. М., Издательство МГУ, 1982.

3. Глезер О., Колосов В., Петров Н., Стрелецкий В., Трейвиш А. Самая политическая карта СССР // Московские новости, 17.03.1991, с. 8-9.

4. Глезер О., Петров Н., Стрелецкий В. Самая политическая карта бывшего СССР // Московские новости, 29.03.1992, с. 9.

5. Колосов В.А., Криндач А.Д. Россия и бывшие союзные республики: проблемы нового приграничья // Полис, 1994, №1, с. 37-48.

6. Туровский Р.Ф. Географические основы политической нестабильности в Югославии // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 12. М., 1993, с.125-136.

7. Border and territorial disputes. L., Longman, 1992.

8. Burghardt A.F. The bases of territorial claims // Geographical Review, 1973, No.63, p. 225-245.

9. Foucher M. Fronts et Frontieres: un tour du monde geopolitique. Paris, Fayard, 1988.

10. Gottmann J. The political partitioning of our world: an attempt at analysis // World Politics, 1952, No. 4, p. 512-519.

11. Gottmann J. The Significance of Territory. Charlottesville, The University Press of Virginia, 1973.

12. Hartshorne R. The functional approach in political geography // Annals of the Association of American Geographers, 1950, No.40, p. 95-130.

13. Jones S.B. Boundary concepts in the setting of place and time // Annals of the Association of American Geographers, 1959, No.49, p. 241-255.

14. Kristof L.D. The nature of frontiers and boundaries // Annals of the Association of American Geographers, 1959, No.49, p. 269-282.

15. Murphy A.B. Historical justifications for territorial claims // Annals of the Association of American Geographers, 1990, No.4, p. 531-548.

16. Parker G. The Geopolitics of Domination. London and New York, Routledge, 1988.

17. Pounds N.J.G. Political Geography. New York, McGraw Hill, 1963.

18. Prescott J.R.V. Political frontiers and boundaries. London, Allen & Unwin, 1987.

19. Ratzel F. Politische Geographie. Munchen, Oldenburg, 1897.

20. Taylor P. J. Political geography. World-economy, nation-state and locality. London, Longman, 1989.

21. Turner F.J. The Frontier in American History. New York, 1920.

22. van Valkenburg S. Elements of Political Geography. New York, Holt, 1939.

Источник

Политическая география

Политическая география – пограничная, переходная наука, которая возникла на стыке географии и политологии.

Оформление политической географии в качестве самостоятельного научного направления произошло в конце XIX – начале XX в. Оно было связано с появлением книги немецкого географа, этнографа, социолога Фридриха Ратцеля «Политическая география». Идеи Ратцеля затем развили в своих работах английский географ Хэлфорд Маккиндер («Британия и британские моря»), шведский политолог Рудольф Челлен («Государство как организм») и другие авторы. Политической географии продолжали уделять внимание и многие русские географы, например В. П. Семенов Тян-Шанский.

В 30-50-е гг. XX в. в связи с подготовкой, а потом и развязыванием Второй мировой войны, затем с началом «холодной войны», приведших к коренным изменениям политической карты мира, государственных границ, к возникновению двух противоборствующих политических систем, к распространению военных баз, к зарождению региональных конфликтов и прочему, политическая география получила дальнейшее развитие как в теоретическом, так и в практическом плане. На Западе появились работы Р. Хартшорна, С. Джонса, М. Готтмана, других видных ученых. Однако в СССР, несмотря на интерес к политико-географическим исследованиям со стороны Н. Н. Баранского, И. А. Витвера, И. М. Маергойза, в целом они развивались очень медленно.

С конца 70-х гг. XX в. политическая география – как самостоятельное научное направление – переживает период нового подъема. В странах Запада выходит много политико-географических книг и атласов, издаются политико-географические журналы. В России многие важные проблемы нашли выражение в работах В. А. Колосова, С. Б. Лаврова, Я.Г.Машбица, Ю.Д.Дмитревского, Н.С.Мироненко, Л. В. Смирнягина, О. В. Витковского, В. С. Ягьи, Н. В. Каледина, Р. Ф. Туровского, М. М. Голубчика и других географов. При этом можно говорить о становлении в значительной мере новой политической географии, отличающейся от традиционной соответственно тому, как современный этап мирового развития отличается от предшествующих.

Существует много определений политической географии. В качестве примера самого краткого определения можно привести следующее: политическая география – это наука о территориальной дифференциации политических явлений и процессов. Но в большинстве случаев специалисты в области этой науки формулируют свои определения более пространно. Так, по Я. Г. Машбицу, политическая география исследует территориальную расстановку классовых и политических сил в связи с социально-экономическими, историческими, политическими, этнокультурными и природными особенностями развития регионов и стран, их районов, городов и сельской местности. По В. А. Колосову, современные политико-географические исследования можно классифицировать по трем территориальным уровням: к макроуровню относятся исследования по миру в целом и по его крупным регионам, к мезоуровню – по отдельным странам и к микроуровню – по отдельным городам, районам и т. д. В 80—90-х гг. XX в. в отечественной политической географии наибольшее развитие получили первый и второй из этих уровней.

Очевидно, что на глобальном и региональном уровнях в сферу интересов политической географии должны войти изменения, происходящие на политической карте мира (связанные с образованием новых государств, изменениями их государственного строя, государственных границ и т. д.); изменения в соотношении сил основных политических, военных и экономических группировок; важнейшие территориальные аспекты международных отношений, включая географию очагов международной напряженности и военных конфликтов. Быстро развивается и новое направление политико-географических исследований – политическая география Океана. Это объясняется тем, что Мировой океан в наши дни также стал ареной активных политических событий, отражающих изменения в расстановке политических сил и соответственно в разграничении морских акваторий.

Что же касается политико-географического страноведения, то обобщая (и упрощая) имеющиеся публикации, с известной долей условности можно утверждать, что в сферу интересов политико-географического страноведения могут входить следующие вопросы:

– особенности общественного и государственного строя, формы правления и административно-территориального деления, внутренней и внешней политики;

– формирование государственной территории, ее политико-географическое положение, оценка границ и самообеспеченности основными природными ресурсами, пограничных районов;

– географические различия в социально-классовой структуре населения, в его национальном и религиозном составе, политические отношения, складывающиеся между социальными группами, нациями, государственными и местными органами власти;

– география партийно-политических сил страны, включая политические партии, профсоюзы, общественные организации и движения, их влияние на политическую и общественную жизнь, районы политической напряженности и социальных взрывов;

– организация и проведение избирательных кампаний, референдумов, а также забастовок, демонстраций, вооруженных выступлений, сепаратистских, подпольных, партизанских движений, затрагивающих интересы различных социальных сил.

Анализ источников показывает, что в российской политической географии постсоветского периода наибольший интерес вызвали два направления – геополитика и электоральная география.

7. Геополитика прежде и теперь

Геополитика (географическая политика) – одно из главных направлений политической географии. Как и политическая география, она рассматривает происходящие в мире процессы и явления на разных уровнях. На глобальном и региональном уровнях ее главная задача заключается в исследовании географии международных отношений, в особенности баланса сил, складывающегося между великими державами. На уровне отдельных стран – в изучении положения той или иной страны в системе существующих военно-политических и экономических взаимоотношений, которые влияют на ее внешнюю политику и определяют изменения в ее геополитическом положении. Можно сказать, что геополитика рассматривает каждое государство как пространственно-географический организм, живущий своими ритмами и имеющий свое собственное неповторимое лицо. Иногда говорят также о прикладной геополитике или геостратегии.

В качестве основных геополитических факторов обычно рассматривают:

– географические (пространство, положение, природные условия и ресурсы);

– политические (тип государственного строя, социальная структура общества, взаимоотношения с другими государствами, участие в политических союзах и блоках, характер

государственных границ и режим их функционирования, наличие горячих точек);

– экономические (уровень жизни населения, степень развития ведущих отраслей экономики, участие во внешних экономических связях);

– военные (уровень развития, боеспособность и боеготовность вооруженных сил, уровень развития военной инфраструктуры, степень подготовки военных кадров, военные расходы);

– экологические (степень деградации природной среды и меры по ее охране);

– демографические (характер воспроизводства населения, его состав и размещение);

– культурно-исторические (уровень развития науки, образования, здравоохранения, культурные и трудовые традиции, этнические и религиозные взаимоотношения, криминогенная обстановка).

Геополитическая доктрина каждого государства определяется всей совокупностью перечисленных факторов. Но наибольшее значение обычно отводят географическим и политическим факторам.

В своем развитии геополитика, как и вся политическая география, прошла ряд этапов.

Первый этап нередко называют этапом классической геополитики. Он охватывает конец XIX и начало XX в., когда происходило резкое обострение многочисленных военно-политических противоречий, борьбы за территориальный передел мира, которые в конечном счете и привели к Первой мировой войне. Главными идеологами и, как часто говорят, отцами геополитики в этот период стали немецкий географ Ф. Ратцель, шведский политолог Р. Челлен и английский географ X. Маккиндер.

Ф. Ратцель в своей «Политической географии» выдвинул идею о том, что государство – это своего рода живое существо и его жизнь так же во многом определяется окружающей средой, как и жизнь живых организмов. Поэтому для улучшения своего географического положения государство – особенно молодое, растущее – имеет право изменять свои границы, увеличивать свою территорию путем присоединения соседних земель, а также расширять свои заморские колониальные владения. Именно Ф. Ратцель ввел в оборот термины «жизненное пространство» и «мировая держава». Идеи Ф. Ратцеля получили еще более крайнее выражение в работах Р. Челлена, который применил их к конкретной геополитической ситуации в тогдашней Европе, доказывая, что Германия, занимающая в ней центральное положение, должна объединить вокруг себя остальные европейские державы.

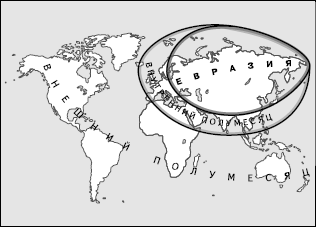

Х.Маккиндер в своем докладе «Географическая ось истории» (1904) подразделил весь мир на четыре большие зоны: 1) «мировой остров» (World Island) трех континентов – Европы, Азии и Африки; 2) «сердцевинную землю», или Хартленд (Heartland) – Евразию; 3) «внутренний полумесяц», или окраинный пояс, опоясывающий Хартленд, и 4) «внешний полумесяц» (рис. 4). Из этой геополитической модели мира вытекал основной тезис Маккиндера, сформулированный им как важнейший геополитический закон: тот, кто контролирует Восточную Европу, доминирует над Хартлендом; тот, кто доминирует над Хартлендом, доминирует и над «мировым островом»; тот, кто доминирует над «мировым островом», доминирует над всем миром. Отсюда прямо вытекало, что центральное геополитическое положение в мире занимает Россия.

Рис. 4. Геополитическая модель X. Маккиндера (по А. Дугину)

Второй этап развития геополитики охватывает период между Первой и Второй мировыми войнами, когда идеи реваншизма получили наибольшее распространение в Германии. В фашистской Германии геополитика стала, по существу, официальной государственной доктриной, широко использовавшейся для обоснования агрессии и территориальных притязаний. Еще в 1924 г. Карл Хаусхофер основал геополитический журнал «Цайтшрифт фюр геополитик», пропагандировавший идеи реваншизма и перекройки границ. Позднее он стал главой фашистской геополитики, основателем института геополитики в Мюнхене, президентом германской академии наук. В этот период в основном сформировались такие геополитические понятия, как «жизненное пространство», «сфера влияния», «страна-сателлит», «пангерманизм», и другие, при помощи которых оправдывали территориальные захваты в Европе, нападение на Советский Союз. В годы Второй мировой войны геополитические концепции получили широкое распространение и в Японии.

Третий этап, начавшийся вскоре после Второй мировой войны, охватил четыре десятилетия «холодной войны» между двумя мировыми системами. На этом этапе геополитические изыскания активизировались во многих странах Западной Европы, в особенности во Франции, в Германии и Великобритании; стал выходить международный геополитический журнал «Геродот». И тем не менее главный центр геополитической мысли переместился в США, где было выдвинуто много новых концепций.

В качестве примера можно привести концепцию Саула Коэна. Он выделил две основные геостратегические сферы – морскую и континентальную, в каждой из которых, по его мнению, доминирует одна из двух сверхдержав. В пределах первой сферы он предложил различать четыре региона: 1) Англо-Америку со странами Карибского бассейна; 2) Европу со странами Северной Африки; 3) Южную Америку и Тропическую Африку; 4) островную Азию и Океанию. Во вторую сферу он включил два региона – Хартленд и Восточную Азию. С. Коэн выделил также пять главных политических центров мира – США, Россию, Японию, Китай и Западную Европу. Помимо реанимации идеи Х. Маккиндера о Хартленде, американские геополитики разрабатывали сценарии ядерной войны, определяли зоны жизненных интересов США, «дуги нестабильности» и т. д. Известный американский политолог, директор Центра стратегических исследований Гарвардского университета С. Хантингтон выдвинул концепцию, согласно которой основные противоречия современного мира имеют в своей основе противоречия между существующими на планете цивилизациями – иудео-христианской, мусульманской, буддистской и др. По его мнению, вооруженные конфликты в первую очередь возникают в районах так называемых цивилизационных разломов.

В Советском Союзе на третьем этапе геополитика фактически не получила никакого развития. Это в основном объясняется тем, что сам термин «геополитика» оказался как бы скомпрометированным, поскольку его связывали только с милитаристскими идеями западного блока. В советских научных и справочных изданиях геополитику обычно характеризовали как реакционное направление буржуазной политической мысли, основанное на крайнем преувеличении географических факторов в жизни общества, как лженаучную концепцию, которая использует географическую терминологию для обоснования захватнической политики капиталистических государств. В результате ярлык буржуазного геополитика угрожал каждому, кто хотел вторгнуться в эту сферу исследований.

Четвертый этап в развитии этого направления наступил в конце 80-х гг. XX в. Его иногда называют этапом новой, неконфронтационной, геополитики. Действительно, с окончанием «холодной войны» и крушением биполярной системы международных отношений произошло общее потепление мирового геополитического климата. Противостояние капитализма и социализма завершилось поражением второго. Прямым следствием отхода от прежней конфронтации двух мировых систем и двух сверхдержав – США и СССР – стало постепенное затухание некоторых конфликтов, расширение процессов мирного урегулирования, уменьшение военных расходов и числа военных баз на чужих территориях и др. Начался перевод международных отношений из характерной для прошлых времен плоскости военного противостояния в русло прежде всего экономического, культурного, дипломатического взаимодействия. Современный мир из двухполюсного начал превращаться в многополюсный, а международные отношения стали более добрососедскими, регулярными и предсказуемыми.

Однако все это вовсе не означает, что переход от геополитики противостояния к геополитике взаимодействия (причем как на глобальном, так и на региональном уровнях) можно считать завершенным. Мировая геополитическая обстановка осложняется тем, что и в многополюсном мире выделяется одна супердержава – США, которая, как показывает опыт, отнюдь не отказалась от политики диктата и военной угрозы, исходя из своего понимания «нового мирового порядка». Далее, геополитическая обстановка теперь характеризуется появлением на мировой арене новых центров-«тяжеловесов», которые претендуют на роль мировых или по крайней мере региональных лидеров. Это Западная Европа, Япония (хотя обладая большой экономической мощью, она не отличается военной мощью), Китай, Индия, арабский мир. На Западе еще не сняты с вооружения идеи «атлантизма», основанные на силе НАТО, что уже неоднократно приводило к довольно резкому обострению международной напряженности (например, в связи с событиями в Косово, Чечне).

Подобная геополитическая ситуация ставит сложные проблемы перед молодой российской геополитикой, которая за последнее время превратилась в одно из наиболее быстро развивающихся научных направлений.

В России начала складываться своя геополитическая школа, костяк которой составляют не только политологи, но и географы (В. А. Колосов, Н. С. Мироненко, Л. В. Смирнягин, Н. В. Петров в Москве, С. Б. Лавров, Ю. Д. Дмитревский, Ю. Н. Гладкий, А. А. Анохин в Санкт-Петербурге). Появились исследования, содержащие геополитический анализ с элементами геополитической стратегии и прогнозирования. Большой научный и практический интерес представляет разработка вопроса о государственных границах, которые влияют на территориальное развитие через свои фундаментальные свойства – барьерность и контактность. К новым направлениям относится изучение геополитических аспектов Мирового океана, взаимозависимости между политической, экономической и экологической ситуациями, роли пограничных районов и т. д.

Естественно, что главный вопрос, на который должна дать ответ отечественная геополитика, – это вопрос о месте и роли России в современном мире. Он подразделяется на несколько подвопросов. Приведем важнейшие из них. Остается ли Россия, обладающая большим ядерным потенциалом, великой державой или из-за своего сильного экономического отставания она перешла в разряд региональных держав? Как должны строиться отношения России со странами СНГ, где Россия имеет геополитические интересы стратегического характера, с США, Западной Европой, Китаем, Японией, Индией, Арабским Востоком? Как обеспечить сохранение своей собственной территории, что для каждой страны является высшим государственным интересом?

Характерно, что в связи с этим снова обострились споры о евразийстве – политическом (геополитическом) и философском течении, зародившемся в среде русской эмиграции в 20—30-х гг. XX в.

«Евразийцы» выступали против преувеличения роли Европы в мировой истории, т. е. европоцентризма. Они рассматривали огромную территорию России как особый исторический и географический регион, относящийся и к Европе, и к Азии и образующий особую культурную область – Евразию. Известно, что уже в недавнее время идеи евразийства развивал видный историк и географ Л. Н. Гумилев, который также считал Россию-Евразию особым, своеобразным, но при этом целостным миром, имеющим большее родство не с Европой, а с Азией. В конце XX в. идеи евразийства (неоевразийства) снова приобрели большую популярность в научных и общественных кругах России и некоторых стран СНГ. Многие стали выступать против «западников», ссылаясь и на то, что государственный герб России – двуглавый орел – имеет симметричную форму, и это нужно понимать как некий символ равновеликости отношений страны с Западом и с Востоком. Идеи неоевразийства разделяют и некоторые российские ученые с мировыми именами, например академик Н. Н. Моисеев, защищавший концепцию «евразийского моста». Существует общероссийское общественно-политическое движение «Единство», возглавляемое профессиональным геополитиком А. Г. Дугиным. Его сторонники считают, что именно евразийство должно стать той национальной идеей, которой так недостает современной России.

Пока еще роль России в мировой геополитической системе окончательно не определилась. Симптоматично, что заключительная глава новой книги по проблемам геополитики страны озаглавлена «Хмурое утро: геополитические перспективы России на пороге XXI века».[13] Отсюда вытекает: чтобы не превратиться в полупериферийную страну, Россия должна подчинить свою геополитическую и геоэкономическую стратегию одной главной задаче – постепенному превращению в действительно процветающую великую державу с современной экономикой, высоким уровнем жизни людей, развитой демократической системой власти.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник