- Глубины океана

- Большие обжоры и странные огни

- Глубоководные хищники

- Дно океана

- Кто проживает на дне океана: невероятные морские обитатели, живущие глубже всех

- В царстве морских огурцов и органического снега: кто живет на дне океана и почему мы почти ничего о них не знаем

- Неисследованная планета

- Даже метафора «горы наоборот» по отношению к местному рельефу не до конца отражает ситуацию, ведь здесь, наряду с «антигорами» — океаническими впадинами, возвышаются и самые обыкновенные горы.

- Иллюзия пустыни

- Читайте также

- Оказалось, что абиссаль, хоть и выглядит пустовато при беглом взгляде, демонстрирует неожиданно высокое биоразнообразие.

- Может быть интересно

- Этюд для кита и металла

- Китов можно сравнить с садовниками, создающими собственными телами на дне райские сады, связывая поверхность и Бездну.

- Читайте также

- Хрупкая Aqua Incognita

- Может быть интересно

- Государства, которые заинтересованы именно в биологических исследованиях столь больших глубин и имеют для этого возможности, можно пересчитать по пальцам. В первую очередь это США, Великобритания и Япония.

Глубины океана

В глубине океана холодно, темно и тихо. Там не могут расти никакие растения, поэтому животные едят друг друга или погибшие растения и животных, которые медленно опускаются с поверхности. Большинство животных, живущих в глубинах океана, маленькие, часто меньше 30 см в длину. Они хорошо приспособились к жизни в этом необычном мире.

Большие обжоры и странные огни

Многие глубоководные рыбы редко добывают пишу, поэтому, когда они получают ее, то съедают все.

морской черт

У угря-глотателя огромный рот, который раскрывается очень широко. Его желудок сильно растягивается. И он может съесть добычу, превосходящую его по размерам.

Другие глубоководные рыбы, такие как рыба-топор, могут излучать зелено-синий свет особыми органами. Их называют люминесцентами (светящиеся).

Некоторые глубоководные рыбы, такие как рыба-змея, пользуются светящимися органами для привлечения пары в кромешной темноте

Рыба «морской черт» использует свет для охоты на маленьких рыбок. У морского черта есть один очень длинный плавник, на конце которого образуется свечение. Оно манит маленьких рыбок, и, если они подплывают близко, «морской черт» пожирает их.

Большинство глубоководных животных, например креветки, красного цвета. Они кажутся черными в зелено-синем освещении, поэтому их не видно хищниками в темноте.

Глубоководные хищники

Кальмары и осьминоги — близкие родственники, и тс и другие охотятся за животными, но живут по-разному.

кальмар

Кальмары — быстро плавающие животные. У них 8 коротких и 2 длинных щупальца, на которых есть присоски. Глубоководные виды имеют на коже светящиеся участки. Самый большой вид — это гигантский кальмар, он вырастает до 14 м в длину.

Кальмары хватают добычу своими длинными щупальцами. Подтягивают ее достаточно близко, чтобы крепко держать короткими щупальцами во время поедания.

У кальмаров иосьминогов хорошее зрение, которое им необходимо для охоты.

Когда на осьминога или на кальмара нападают, они выпускают чернильную струю, чтобы обескуражить нападающего.

Осьминоги — медленно двигающиеся животные. Они ползают по твердому дну океана. У них 8 ног одинаковой длины, с присосками на каждой.

Зубатые киты, такие, как кашалоты, обладают большим количеством острых зубов. Кашалоты охотятся на кальмаров. От борьбы с гигантскими кальмарами на их теле часто остаются шрамы. Как и все киты, они дышат воздухом и поэтому живут недалеко от поверхности, но могут глубоко нырять в поисках пищи.

Дно океана

На дне встречаются впадины, глубина которых может доходить до 10 км от поверхности океана. Обычно дно океана покрыто илом. Но оно твердое, так как находится под толщей воды.

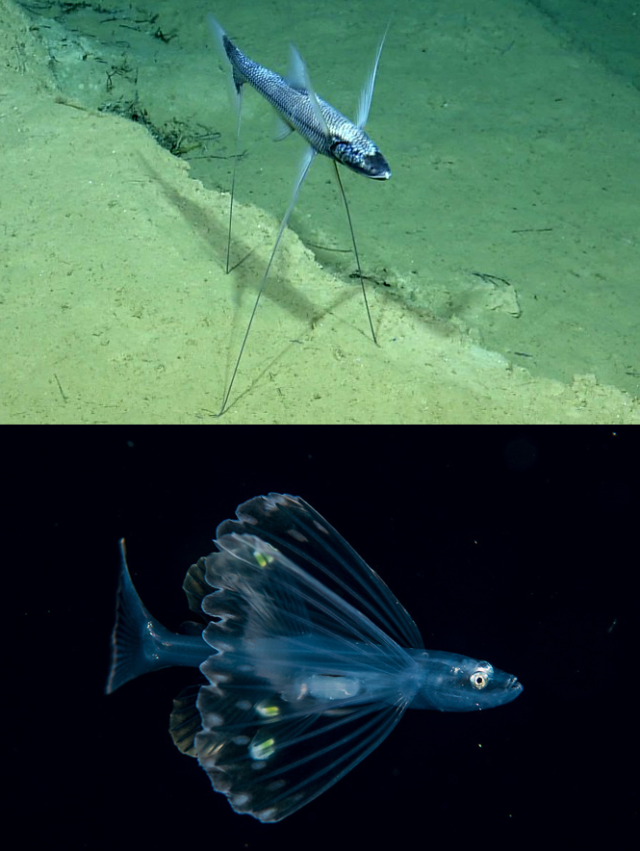

рыба-треножник

Лангусты — родственники крабов. Они могут плавать, но обычно ходят по дну в поисках растительной и животной пищи. Некоторые лангусты перемешаются на большие расстояния.

Рыба-треножник живет у дна. Три плавника у нее имеют очень длинные и чувствительные окончания. Она использует их для поиска червей на илистом дне.

Большинство морских пауков едят мелких животных, таких как морские анемоны. Глубоководные виды включают в себя самого крупного их всех пауков, который может достигать до 75 см в диаметре.

Некоторые виды гигантских трубчатых червей живут на самом дне глубокой океанской трещины. Они питаются бактериями (крошечными живыми существами), обитающими неподалеку от подводных вулканом.

Источник

Кто проживает на дне океана: невероятные морские обитатели, живущие глубже всех

Услышав словосочетание «обитатели глубин», большинство из нас представляют себе дельфинов, акул, осьминогов и прочих водоплавающих, чей образ активно эксплуатируется в фильмах и книгах. Однако эти животные живут буквально у поверхности воды, если сравнивать их зону обитания с самыми глубокими впадинами и расщелинами морского дна, в которых проживают герои нашей статьи. Узнаем, что за существа способны справиться с тяготами глубоководной жизни.

Первое место в рейтинге невероятных морских обитателей, проживающих на большой глубине, получает рыба, носящая название «глубоководный удильщик». Это имя пугающее зубастое существо получило за отросток, располагающийся на голове у самок, представляющих данный вид. Выглядит он одновременно и как удочка, и как фонарик.

Внутри отростка живут биолюминисцентные бактерии, светящиеся в темноте. Именно этот свет и приманивает жертв удильщика прямо к зубастой пасти этого глубоководного чудовища. Как только ни о чем не догадывающаяся рыбка за огоньком заплывает в пасть удильщика, острые зубы впиваются прямо в ее тело. Примечательно, что у некоторых самок удильщиков «фонарик» расположен прямо внутри рта, и им даже не приходится двигать его, чтобы поймать очередную беззаботную добычу.

Эти маленькие рыбки живут на большой глубине в самых холодных водах. Чаще всего встречаются в морских глубинах восточноазиатских вод: Охотском, Японском, Беринговом море, а также североамериканских и аляскинских водах Тихого океана.

Эти рыбки имеют форму веретена, приплюснутого сверху и сжатого с боков. Плавников на спине у этих рыбок два. Плавая группами, морские лисички одновременно напоминают и маленьких наземных лис, и кучно растущие грибы с одноименным названием. Однако пусть приятный внешний вид этих обитателей глубин вас не обманывает. Их челюсти усыпаны мелкими и острыми зубками, способными легко разорвать менее габаритную добычу.

Эта необычная рыба внешне напоминает луну, за что и получила свое название. В длину водоплавающее достигает три метра, а весить может до двух тонн. Обитает рыба-луна в тропических водах трех океанов: Тихого, Индийского и Атлантического. Плавает она обычно очень глубоко, однако часто выплывает к самой поверхности воды, чтобы привлечь птиц, которые питаются мелкими паразитами, крепящимися к ее коже.

Захоти рыба-луна проглотить человека, в ее нутре сразу бы поместился целиком взрослый и довольно развитый мужчина. Как хорошо, что питается этот гигант исключительно себе подобными и для человека не представляет никакой опасности.

Забавной особенностью строения тела рыбы-штатива является наличие очень длинных и тонких грудных плавников, которые и придают ей внешнее сходство с треногим держателем приборов. С помощью этих плавников рыба-штатив опирается на морское дно в укромном месте, лучше всего подходящем для ожидания добычи.

Об рыбах-штативах известно не так много, учитывая, что обитают они на действительно большой глубине (от 1 000 до 4 500 метров). Однако со временем ученые надеются поближе познакомиться с этими необыкновенными морскими созданиями.

Морские мухоловки – глубоководные хищники-оболочки, обитающие в морских каньонах близ берегов Калифорнии. Способ охоты этого плотоядного напоминает принцип кормления наземной венериной мухоловки: оно закрепляется на дне и просто ждет, когда добыча, желающая отдохнуть на необыкновенном водном цветке, сама присядет ему в разинутую пасть.

Разумеется, далеко не каждая рыба заинтересуется осмотром морской мухоловки, поэтому в еде этот хищник не очень разборчив. Однако даже мелких обитателей глубин ему достаточно, чтобы вести вполне сносную жизнь на рекордной глубине.

Именно рождественской елкой зовут между собой знатоки морских глубин трубчатого многощетинкового червя, внешне очень напоминающего это грациозное дерево. Окрас щетинок существа может варьироваться от золотисто-бежевого к ярко-синему. Живет это чудо-животное на большой глубине в водах Тихого и Индийского океанов. Дайверы, которым повезло встретиться с ним, говорят, что любоваться плавными и завораживающими движениями морского рождественского дерева можно часами.

Эта удивительная рыба-нетопырь является близким родственником глубоководного удильщика (того самого, с «фонариком» на голове), и происходит с ним из одного отряда. Живет на глубине в 100 метров на дне тропических и субтропических морей (кроме Средиземного).

Перемещается нетопырь Дарвина с помощью плавников-лапок, посредством которых буквально ползет по морскому дну. Кстати, плавать эта рыба практически не умеет, несмотря на то, что всю жизнь проводит в воде.

Рак-богомол – красочное существо, обладающее удивительно развитым зрением и способное передвигаться с огромной скоростью. Можно сказать, что этот рак – Флеш среди морских обитателей, однако, несмотря на свои выдающиеся способности, он предпочитает поменьше передвигаться, прячась в коралловых рифах на глубине примерно в 70 метров от поверхности воды.

Свое говорящее имя рак-богомол получил благодаря согнутым словно в молитве членикам ногочелюстей, напоминающих по строению аналогичные части тела богомолов. Как и эти насекомые, маленькие водные раки способны выбросить конечность вперед быстрее, чем человек успеет моргнуть.

Батизаурус – глубоководное ящероголовое существо, которое может обитать на глубине от 600 до 3 500 метров. Этот потомок динозавров проживает в субтропических и тропических морях. Длина его тела равна примерно 50 – 65 сантиметрам.

Батизаурус – один из самых опасных глубоководных хищников на планете, так как он пожирает все живое, что попадается ему на пути. Справиться с любой добычей за секунды ему помогают острые клыки, расположенные на языке.

Жизнь на глубине существенно отличается от жизни у поверхности воды, поэтому из-за дефицита света, кислорода и пищи тела обитающих там существ видоизменились, подстроившись под окружающую их действительность. Некоторые из них также обрели невероятную выносливость. Однако не только водоплавающие способны побить все рекорды выживаемости, но и некоторые сухопутные существа. О почти бессмертных жителях нашей планеты читайте тут.

Источник

В царстве морских огурцов и органического снега: кто живет на дне океана и почему мы почти ничего о них не знаем

Ученые обнаружили длиннейшее морское существо, самое черное животное в мире, новый вид гигантского родственника мокриц. Когда читаешь подобные новости, понимаешь, почему океанические глубины манят исследователей как магнит. Ведь этот регион Земли дает современным зоологам едва ли не последнюю надежду почувствовать себя первопроходцем и сделать по-настоящему крупные открытия. Биолог Евгений Щербаков рассказывает о том, как трупы китов становятся прибежищем для множества необычных биологических видов, что такое «органический снег» и почему разработка марганцевых руд и нефтяных месторождений уже начинает угрожать экосистемам морского дна.

Неисследованная планета

Людям свойственен «поверхностный шовинизм». Как вид мы появились на поверхности и адаптированы к ней. Здесь мы живем, размножаемся, строим общество и добываем большую часть еды — а то, что всё-таки добывается нами в море, происходит из прибрежных и поверхностных вод. Неудивительно, что человеческая наука биология задумалась о глубоком дне морском далеко не сразу, а всерьез изучать его начала лишь в конце XIX века.

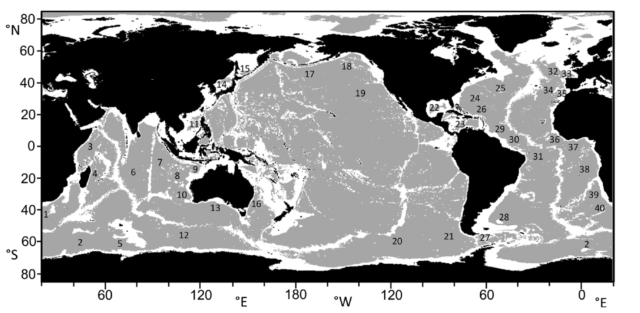

Между тем дно океана — это огромная площадь в 358 млн км 2 , что больше чем в два раза превышает территорию суши. Так что экологические условия здесь столь же разнообразны, сколь и на поверхности.

Даже метафора «горы наоборот» по отношению к местному рельефу не до конца отражает ситуацию, ведь здесь, наряду с «антигорами» — океаническими впадинами, возвышаются и самые обыкновенные горы.

И на тех, и на тех есть свои виды-эндемики, чье распространение ограничено колоссальными барьерами иных условий среды — абиссальными зонами. О последних и пойдет речь.

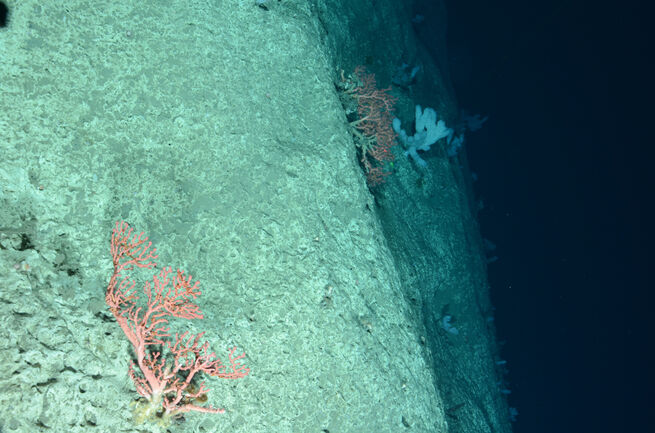

Тут, пожалуй, стоит сделать отступление и напомнить, как вообще выделяют районы океанического дна. Это выделение зависит от подразделения на зоны находящейся над дном толщи воды, а эти зоны, в свою очередь, выделяются на основании проникающего в них количества света и температуры воды. Так, на континентальном шельфе ниже линии максимального отлива лежит сублитораль, еще ниже — батиаль, куда солнечный свет уже не доходит. Когда температура переходит границу в 4 °С (обычно на глубине трех-четырех километров), начинается абиссаль. Наконец, изолированные океанические желоба на глубине свыше шести километров являются укромными «королевствами» ультраабиссали.

Сравнение дна океана с поверхностью другой планеты оправдано по многим причинам, и не только из-за площади. Мало того, что условия жизни здесь во всем отличаются от поверхности — о функционировании здешних экосистем мы часто имеем самое смутное представление. Почти каждый человек слышал о коралловых рифах прибрежных вод и о бурлящих жизнью гидротермальных источниках на глубинах свыше двух километров — всё-таки обнаружение последних было одним из самых громких открытий биологии XX века. Но постепенно приходит понимание, что разнообразие и своеобразие фауны других донных биоценозов не менее впечатляющее, просто изучать его по тем или иным причинам немного сложнее.

Иллюзия пустыни

Абиссальные зоны — это крупнейшие биотопы Земли, покрывающие более половины площади всей нашей планеты. Несмотря на это, их существование было осознано лишь в 1947 году, когда знания о профиле дна достигли определенного уровня. Из-за своего размера они являются экосистемами, крайне важными для понимания взаимодействия разных оболочек планеты между собой. Однако их биоразнообразие и плотность организмов вплоть до относительно недавнего времени, мягко говоря, не были оценены по достоинству, что существенно задержало их зоологическое исследование. Представлялось, что по большому счету это подводные пустыни. Поводов так считать было несколько, и все они выглядят вполне логичными. Отсутствие света приводит к отсутствию собственной продукции органики и кислорода, содержание которого в воде почти целиком зависит от его начальной концентрации. А поскольку вода здесь крайне спокойная, ее придонные слои могут и вовсе лишиться кислорода даже при его умеренном потреблении.

Читайте также

Моря без кислорода, cети-призраки и снесенные рифы. Как рыболовство и аквакультура разрушают экосистемы океанов

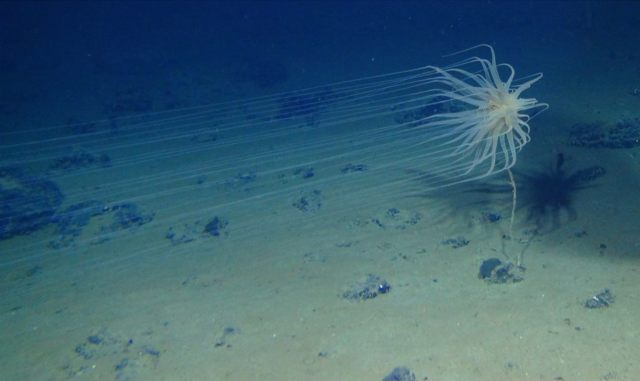

Здесь также очень холодно, а фактически единственный возможный источник еды — это «снегопад», который медленно опускается сверху и состоит из органических частиц. Это остатки мертвого поверхностного планктона, экскременты животных и снос органики с континентов, а точнее, то из всего перечисленного, что не успели съесть другие морские обитатели, живущие ближе к поверхности. Этот «органический снег» крайне разрежен и не только дает мало потенциальной пищи, но и создает дополнительную проблему. За тысячи лет эти частицы, несмотря на их низкую плотность, всё же образуют отложения толщиной в несколько сот метров, а то и в километр! Иными словами, поверхность здесь мягкая, и колониальным животным, по сути, не за что зацепиться. Таким образом, популярный в недавнем прошлом образ абиссального дна — это бесконечная ровная поверхность толстого «ила», холодная и бедная кислородом, где «не должно» быть ничего живого.

Однако начиная со второй половины XX века, когда в результате технического прогресса количество наблюдений и исследованных мест увеличилось на порядки, зоологи стали подмечать расхождения с этим теоретическим образом.

Оказалось, что абиссаль, хоть и выглядит пустовато при беглом взгляде, демонстрирует неожиданно высокое биоразнообразие.

Поскольку базовым кормом является упавший сверху «органический снег», самыми заметными «травоядными» обитателями абиссали являются морские огурцы из отряда Elasipodida, поглощающие его в огромных количествах. Это идеальные виды — индикаторы экологического здоровья абиссали и в некоторой степени «экосистемные инженеры». Правда, их интересы противоположны интересам более мелких животных, живущих прямо в «снегу». Пришествие стад всё пожирающих голотурий для последних — локальная катастрофа. Источник: Ocean Networks Canada

Почти все элазиподиды умеют не только ползать, но и плавать, чтобы сменить пастбище или убежать от хищника. Род Enypniastes эволюционировал еще дальше в этом направлении: благодаря плавникам он способен подниматься на один километр над дном. А еще его кишечник биолюминесцирует (светится) прямо сквозь тело. За необычный для морского огурца облик его наградили самыми разными прозвищами, от «испанского танцора» до «безголового цыпленка-монстра». Источник: NOAA Office of Ocean Exploration and Research

На некоторых участках можно встретить более 200 видов только крупных и среднего размера животных на нескольких квадратных километрах, что для морской фауны вполне приличная цифра. Что еще интереснее, более 80 % организмов, а кое-где и более 90 %, извлеченных из абиссальных экосистем, оказываются новыми для науки. Что же поддерживает там такое разнообразие?

Может быть интересно

Бактерии, растения, люди: как живые организмы научились дышать кислородом и создали нефть

Этюд для кита и металла

Как выяснилось, монотонная поверхность не такая уж и монотонная. Ведь сверху даже на самое глубокое дно много чего падает: бревна, скорлупа кокосовых орехов, корабли, пластиковый мусор. Эти предметы создают на абиссальной равнине неоднородности — места обитания для оппортунистических организмов. Немного другой микроклимат, защита от хищников — и вот упавшая столовая ложка становится целой «коммуналкой». Предельным и важнейшим случаем создания таких неоднородностей является китопад.

Предположим, где-то в открытом море погибает кит. Тело кита как таковое немного плотнее воды, поэтому, как только воздух и метан покидают его, труп быстро опускается до абиссальных глубин. Настолько быстро, что прибывает практически целым. На нем мгновенно образуется экосистема, насыщенная биомассой и биоразнообразием до предела. По мере сукцессии эта экосистема проходит четыре стадии, где первую скрипку играют, соответственно, падальщики (до полутора лет), колонизаторы костей (до 4,5 лет), сульфофильные бактерии (до 100 лет) — и финальная стадия, на которой минеральные остатки костей кита становятся подобием рифа, притягивающего сидячие организмы.

Многие виды, обнаруженные на останках китов, чрезвычайно узкоспециализированы, не встречаются в океане более нигде, и до сих пор остается загадкой, как они находят свежие трупы. Труп не обязательно должен быть китом, это может быть акула или даже аллигатор, но на них вырастают куда более бедные сообщества.

Китов можно сравнить с садовниками, создающими собственными телами на дне райские сады, связывая поверхность и Бездну.

Но сады эти столь отличаются от «обычной» абиссали, что их скорее можно считать полуавтономными «экосистемами в экосистеме».

Процесс смены видов на отдельно взятом трупе кита. Источник: Craig Smith

Когда появилась техническая возможность сканировать абиссаль эхолотом и радаром, обнаружили, что и сама поверхность не совсем однородная. Далеко не везде это ил. Огромные, хотя и довольно локализованные, площади абиссали неожиданно оказались покрыты металлами! Не сплошной рудой, конечно, но часто расположенными крупными кусками — железомарганцевыми конкрециями, содержащими, помимо марганца и железа, также кобальт, никель и множество других металлов. До сих пор ученым достоверно не известны ни механизм их появления, ни скорость роста. Зато точно известно, сколь много возможностей они дают сидячим и колониальным организмам вроде губок и полипов — ведь это та самая «твердая почва», за которую можно зацепиться!

Читайте также

Пирог из альбатроса, патриотическая татуировка и опиум. Чем заняться в кругосветном плавании?

Получается, что на конкрециях, выходах скал и у подножия гор основную биомассу образуют сидячие фильтраторы и сидячие же хищники, в то время как на иловых равнинах тон задают активно передвигающиеся хищники и поедатели детрита. В XXI веке зоологи обнаружили полную ошибочность ранних представлений об абиссали как о бесконечном однообразии.

Наконец, абиссальные биотопы могут быть богаты даже не вопреки, а благодаря своему климату. Это царство стабильности и постоянства, лишенное сезонов, перепадов давления и температуры — в общем, идеальное место для того, чтобы, живя крайне неторопливо, постепенно всё больше специализироваться в какой-то узкой нише, ведь кризисов нет, зато есть «безусловный базовый доход».

Внезапно напрашивается аналогия с богатейшими тропическими дождевыми лесами, хотя, казалось бы, невозможно представить две более отличающиеся друг от друга экосистемы. Но в экваториальных лесах климат также отличается стабильностью, а сезонные изменения сильно приглушены, что, согласно тому же взгляду на видообразование, позволяет адаптивной эволюции выйти на первый план. Впрочем, возможно, абиссальные равнины вовсе не так стабильны во времени, как мы о них думаем: уже появляются свидетельства изменений состава фауны на масштабах в тысячи лет, коррелирующих с ледниковыми циклами.

Хрупкая Aqua Incognita

Почему же абиссаль так долго позволяла нам обманывать самих себя? Всё дело в технике. Во время глубочайшего когда-либо осуществленного дайва с легким водолазным снаряжением человек достиг отметки 332 метра, разумеется, чтобы сразу ее покинуть. Даже военные подлодки на протяжении XX века не могли погружаться глубже 750 метров, а специализированные пилотируемые аппараты вроде «Триеста» и «Миров» были большой экзотикой. И только с развитием беспилотных подводных аппаратов (UUV, ROV), способных с помощью манипуляторов брать пробы грунта и биологические экземпляры на глубинах вплоть до шести километров, абиссаль, наконец, начала по-настоящему раскрываться перед исследователями.

Интерес зоологов к дну Мирового океана многогранен, и открытие новых классов или даже типов животных вкупе с перекраиванием родословного древа последних составляет немалую долю этого интереса, поскольку не представляется такой уж фантастикой. Иногда надежды на это оправдываются. Так, в 2016 году открытие в глубоком море новых, гигантских видов загадочных организмов ксенотурбелл (Xenoturbella), напоминающих плоских червей, позволило разрубить гордиев узел гипотез о взаимном родстве двусторонне-симметричных животных, а в самих ксенотурбеллах — опознать их примитивных родственников.

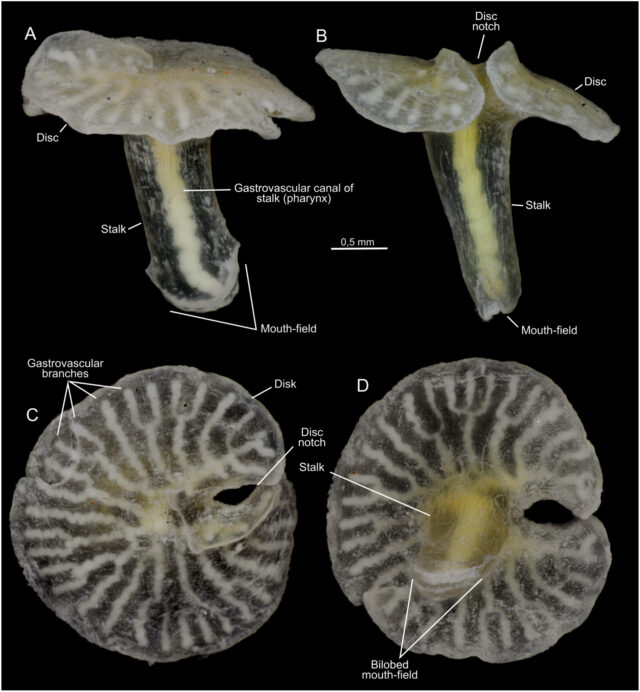

Иногда же природа ловко водит систематиков за нос. В 2014 году датский биолог Райнхартт Кристенсен, знаменитый тем, что почти в одиночку открыл сразу три новых типа животных, попытался ухватить удачу за хвост в четвертый раз. С коллегами он обнаружил в коллекции Музея Виктории (Австралия) крайне странные грибовидные существа, добытые еще в 1986 году к востоку от континента кенгуру, и назвал их Dendrogramma (описано было два вида). У дендрограмм, казалось, была совершенно «не привязывающаяся» ни к одному существующему типу животных анатомия, включая уникальную симметрию тела. Открытие прогремело везде, где только можно, но радость была недолгой. Спустя всего два года международная команда собрала 85 свежих экземпляров, отсеквенировала их ДНК и по нему установила, что это крайне модифицированное кишечнополостное — сифонофора, причем из ранее известного семейства. И всё равно осталась проблема — сифонофоры живут колониями, а грибы-дендрограммы были найдены поодиночке. Так как же этот таксон выглядит «на самом деле»? Такие загадки глубоководье преподносит постоянно.

Может быть интересно

Экспедиции по изучению абиссали проводятся в рамках многочисленных, но узконаправленных проектов, рождение и поддержка каждого из которых является продуктом сложной паутины научно-исследовательских институтов (ответственных за собственно исследования и выдающих конечный продукт), государственных агентств и неправительственных организаций, кооперирующихся в разных комбинациях.

Государства, которые заинтересованы именно в биологических исследованиях столь больших глубин и имеют для этого возможности, можно пересчитать по пальцам. В первую очередь это США, Великобритания и Япония.

Существует также небольшое число межправительственных организаций, время от времени финансирующих глубоководные исследования, таких как Атлантический альянс по исследованию океана (AORA) и Международный орган по морскому дну (ISA). Последний недавно профинансировал одно из самых всесторонних обследований участка морского дна в Тихом океане — проект ABYSSLINE.

Однако такие крупные организации часто заинтересованы в первую очередь в экономическом выходе от научных исследований. Кроме того, альянсы и регуляторы сами не владеют научными судами, а арендуют их у государств под конкретные проекты. Парадоксально, но вопреки требованиям времени и науки ситуация с государственными научными флотами только ухудшается, корабли устаревают и списываются. Так, американский научный флот с 2005 года сократился на 40 %, и далеко не все оставшиеся суда способны исследовать абиссальные зоны. В результате конкретная научная группа может ждать возможности исследовать «свой» участок дна многие годы.

На этом фоне заметными игроками на поле глубоководных исследований стали отдельные филантропы, владеющие миллиардными состояниями. Фонды Альфреда Слоуна, Венди и Эрика Шмидт и ряда других миллиардеров в последние годы занимались организацией и финансированием крупнейших зоологических проектов, основанием новых научных институтов и постройкой суперсовременных научных судов. И всё же в силу объективных трудностей нельзя сказать, что исследования абиссали ведутся широким фронтом.

К сожалению, как и многие другие экосистемы, абиссаль не защищена от негативного воздействия человечества даже своей глубиной. Крестовый поход ученых на непознанные абиссальные экосистемы начался одновременно с геологическими изысканиями крупных компаний. Помните железомарганцевые конкреции? Только в них запасы марганца составляют не менее 300 млрд тонн. А ведь есть еще нефть и газ, косяки важных в промысловом отношении рыб, и всё это — у самой поверхности дна. С последствиями тралов, оставляющих после себя самую настоящую пустыню, и нефтяных разливов, превращающих питательный глубоководный «снег» в глубоководную «грязь», морские биологи, увы, уже столкнулись. Пока что на стороне глубокого морского дна — его гигантская площадь. Но надолго ли? При чтении предупреждений ученых сама собой напрашивается еще одна аналогия абиссальных равнин с тропическими лесами — и те и другие уничтожаются индустрией быстрее, чем мы успеваем их изучить.

Источник