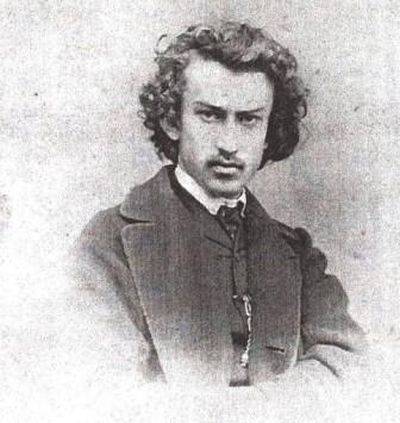

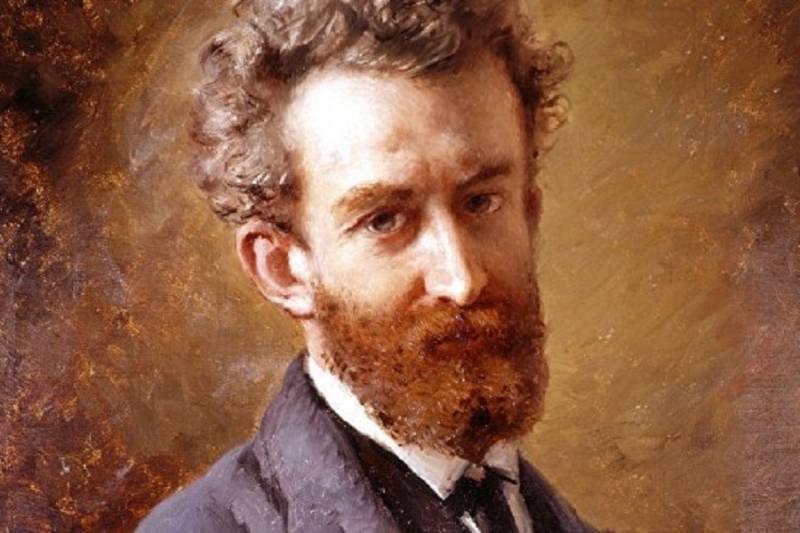

Знаменитый русский этнограф и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай

Ровно 130 лет назад – 14 апреля 1888 года ушел из жизни знаменитый русский этнограф, биолог, антрополог и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай, большую часть своей жизни посвятивший изучению коренного населения Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, в том числе папуасов северо-восточного побережья Новой Гвинеи, называемого сегодня Берегом Маклая (участок северо-восточного побережья острова Новая Гвинея между 5 и 6° южной широты протяженностью порядка 300 километров, между заливом Астролябия и полуостровом Хуон). Его исследования были высоко оценены еще при жизни. Учитывая его заслуги, день рождения Миклухо-Маклая 17 июля неофициально отмечается в России как профессиональный праздник – День этнографа.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 17 июля 1846 года (5 июля по старому стилю) в селе Рождественском (сегодня это Языково-Рождественское Окуловского муниципального района Новгородской области) в семье инженера. Его отец Николай Ильич Миклуха был железнодорожником. Мать будущего этнографа звали Екатерина Семёновна Беккер, она была дочерью героя Отечественной войны 1812 года. Вопреки достаточно распространенному заблуждению, Миклухо-Маклай не имел каких-то существенных иностранных корней. Распространенная легенда о шотландском наемнике Микаэле Маклае, который, прижившись в России, стал основателем рода, была лишь легендой. Сам путешественник происходил из незнатного казачьего рода Миклух. Если же говорить о второй части фамилии, то впервые он использовал ее в 1868 году, подписав так первую научную публикацию на немецком языке «Рудимент плавательного пузыря у селахий». При этом историки так и не смогли прийти к единому мнению о том, по какой причине возникла эта двойная фамилия Миклухо-Маклай. Рассуждая о своей национальности, в предсмертной автобиографии этнограф указывал на то, что он представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского.

Удивительно, но в школе будущий этнограф учился достаточно плохо, часто пропуская занятия. Как он признавался спустя 20 лет, в гимназии он пропускал уроки не только по нездоровью, но и просто от нежелания учиться. В 4-м классе Второй Петербургской гимназии он провел два года, причем в 1860/61 учебном году посещал занятия очень редко, пропустив в общей сложности 414 уроков. Единственная оценка «хорошо» была у Миклухи по французскому языку, по немецкому языку у него стояло «удовлетворительно», по остальным предметам – «худо» и «посредственно». Еще будучи гимназистом Миклухо-Маклай оказался заключенным в Петропавловскую крепость, его отправили туда вместе с братом за участие в студенческой манифестации, которая была вызвана общественно-политическим подъемом 1861 года и была связана с отменой в стране Крепостного права.

В советское время в биографии этнографа указывалось, что из гимназии, а затем и из университета Миклухо-Маклая отчислили за участие в политической деятельности. Но это неправда. Гимназию будущий знаменитый путешественник покинул по собственному желанию, а из университета его просто не могли отчислить, так как он находился в нем на правах вольнослушателя. Он не закончил учебу в Санкт-Петербурге, уехав в Германию. В 1864 году будущий этнограф учился на философском факультете Гейдельбергского университета, в 1865 году – на медицинском факультете Лейпцигского университета. А 1866 году перебрался в Йену (университетский город в Германии), где на медицинском факультете занимался изучением сравнительной анатомии животных. В качестве ассистента немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля он посетил Марокко и Канарские острова. В 1868 году Миклухо-Маклай закончил обучение в Йенском университете. Во время первой экспедиции на Канарские острова будущий исследователь изучал морские губки, обнаружив в результате новый вид известковой губки, назвав ее Guancha blanca в честь коренных обитателей данных островов. Любопытно, что с 1864 по 1869, с 1870 по 1882 и с 1883 по 1886 годы Миклухо-Маклай проживает за пределами России, никогда не оставаясь на своей родине больше чем на один год.

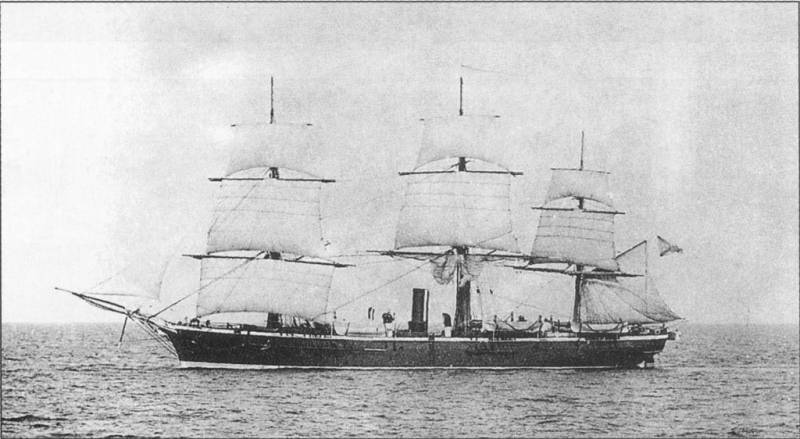

В 1869 году он совершил путешествие на побережье Красного моря, целью путешествия было исследование здешней морской фауны. В том же году он вернулся назад в Россию. Первые научные исследования этнографа были посвящены сравнительной анатомии морских губок, мозга акул, а также иным вопросам зоологии. Но во время своих путешествий Миклухо-Маклай проводил и ценные географические наблюдения. Николай склонялся к версии о том, что культурные и расовые признаки народов мира формируются под влиянием социальной и природной среды. Для того чтобы обосновать данную теорию, Миклухо-Маклай решил предпринять дальнее путешествие на острова Тихого океана, здесь он собирался изучить «папуасскую расу». В конце октября 1870 года при содействии со стороны Русского географического общества путешественник получил возможность выехать в Новую Гвинею. Сюда он отправился на борту военного судна «Витязь». Его экспедиция была рассчитана на несколько лет.

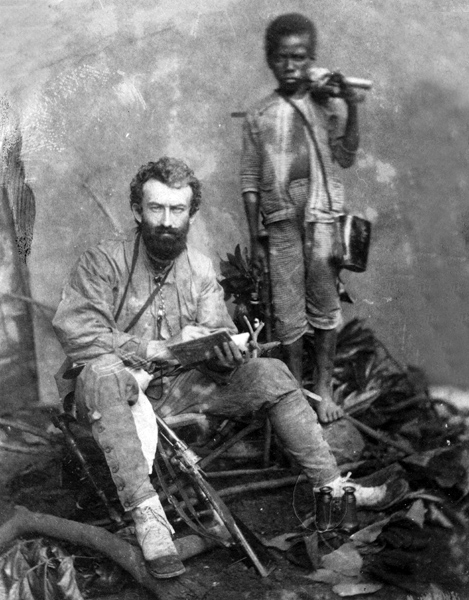

20 сентября 1871 года «Витязь» высадил Маклая на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. В будущем данный район побережья назовут Берегом Маклая. Вопреки ошибочным представлениям, он путешествовал не в одиночку, а в сопровождении двух слуг – юноши с острова Ниуэ по кличке Бой и шведского матроса Ольсена. При этом при помощи членов экипажа «Витязя» была сооружена хижина, ставшая для Миклухо-Маклая не только жильем, но и подходящей лабораторией. Среди местных папуасов он прожил 15 месяцев в 1871-1872 годах, своим тактичным поведением и дружелюбием он сумел завоевать их любовь и доверие.

Но первоначально Миклухо-Маклай считался среди папуасов не богом, как принято считать, а совсем наоборот, злым духом. Причиной такого отношения к нему стал эпизод в первый день знакомства. Увидев корабль и белых людей, островитяне подумали, что это вернулся Ротей – их великий предок. Большое количество папуасов отправились на своих лодках к кораблю, для того чтобы преподнести прибывшему подарки. На борту «Викинга» их также хорошо приняли и одарили, однако уже на обратном пути с борта корабля вдруг раздался пушечный выстрел, так экипаж салютовал в честь своего прибытия. Однако островитяне со страха буквально повыпрыгивали из собственных лодок, бросили подарки и вплавь устремились к берегу, решив, что к ним явился не Ротей, а злой дух Бука.

Переменить ситуацию в дальнейшем помог папуас по имени Туй, который был смелее остальных островитян и сумел подружиться с путешественником. Когда Миклухо-Маклаю удалось вылечить Туя от тяжелого ранения, папуасы приняли его в свое общество, как равного себе, включив в местный социум. Туй же длительное время оставался переводчиком и посредником этнографа в его отношениях с другими папуасами.

В 1873 году Миклухо-Маклай посетил Филиппины и Индонезию, а уже в следующем году побывал на юго-западном берегу Новой Гвинеи. В 1874-1875 годах он вновь дважды путешествовал по полуострову Малакка, изучая местные племена сакаев и семангов. В 1876 году совершил путешествие в Западную Микронезию (острова Океании), а также Северную Меланезию (посетив, различные островные группы в Тихом океане). 1876 и 1877 годах он снова побывал на Берегу Маклая. Отсюда он хотел вернуться назад в Россию, однако из-за тяжелой болезни путешественник вынужден был поселиться в австралийском Сиднее, где проживал до 1882 года. Недалеко от Сиднея Николай основал первую в Австралии биологическую станцию. В этот же период своей жизни он совершил поездку по островам Меланезии (1879), а также осмотрел южный берег Новой Гвинеи (1880), а спустя год – в 1881 он второй раз побывал на южном побережье Новой Гвинеи.

Любопытным представляется тот факт, что Миклухо-Маклай занимался подготовкой российского протектората над папуасами. Он несколько раз осуществлял экспедицию в Новую Гвинею, составив так называемый «проект развития Берега Маклая». Его проект предусматривал сохранение уклада жизни папуасов, но одновременно с этим декларировал достижение более высокой ступени самоуправления на основе уже имеющихся местных обычаев. При этом Берег Маклая, по его планам, должен был получить протекторат Российской империи, став также одним из пунктов базирования российского флота. Но его проект оказался неосуществимым. К моменту третьего путешествия в Новую Гвинею большинство его друзей среди папуасов, включая Туя, уже умерли, одновременно с этим жители деревень погрязли в междоусобных конфликтах, а офицеры русского флота, которые изучили местные условия, сделали заключение о том, что местное побережье не подходит для размещения военных кораблей. А уже в 1885 году Новую Гвинею разделили между собой Великобритания и Германия. Таким образом, вопрос о возможности реализации российского протектората над этой территорией был закрыт окончательно.

Миклухо-Маклай вернулся на родину после длительного отсутствия в 1882 году. После возвращения в Россию он прочел некоторое количество публичных докладов о своих путешествиях перед членами Географического общества. За его исследования общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Николаю золотую медаль. Посетив затем европейские столицы – Берлин, Лондон и Париж, он знакомил публику с результатами своих поездок и проведенных исследований. Затем он вновь отправился в Австралию, побывав по пути уже в третий раз на Берегу Маклая, это произошло в 1883 году.

С 1884 по 1886 годы путешественник жил в Сиднее, а в 1886 году снова вернулся на родину. Все это время он тяжело болел, но при этом продолжал заниматься подготовкой к публикации своих научных материалов и дневников. В том же 1886 году он передал Академии наук в Петербурге все собранные им с 1870 по 1885 год этнографические коллекции. Сегодня эти коллекции можно увидеть в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

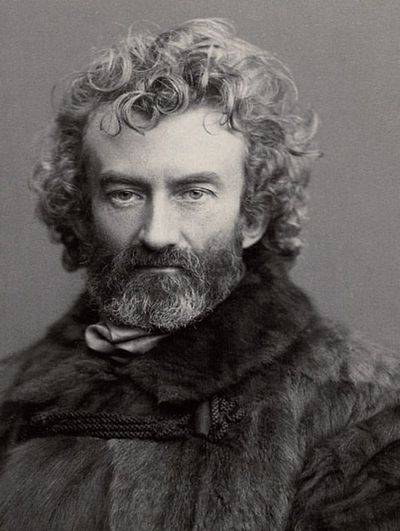

Вернувшийся в Петербург путешественник сильно изменился. Как отмечали знающие его люди, 40-летний еще молодой ученый резко одряхлел, ослаб, его волосы стали седыми. Вновь проявили себя боли в челюсти, которые усилились в феврале 1887 году, появилась опухоль. Врачи не могли поставить ему диагноз и не могли определить причину болезни. Лишь во второй половине XX века медики сумели снять завесу тайны с этого вопроса. Этнографа погубил рак с локализацией в области правого нижнечелюстного канала. Ровно 130 лет назад 14 апреля 1888 года (2 апреля по старому стилю) Николай Николаевич Миклухо-Маклай скончался, ему был всего 41 год. Похоронен путешественник был на Волковском кладбище в Петербурге.

Самой главной научной заслугой ученого стало то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве существующих человеческих рас. Также именно он впервые дал подробное описание меланезийского антропологического типа и доказал, что он очень широко распространен на островах Юго-Восточной Азии и в Западной Океании. Для этнографии огромное значение представляют его описания материальной культуры, хозяйства и быта папуасов и других народов, населяющих многочисленные острова Океании и Юго-Восточной Азии. Многие наблюдения путешественника, отличающиеся большим уровнем точности, и в настоящее время остаются практически единственными материалами по этнографии некоторых островов Океании.

При жизни Николая Николаевича было опубликовано более 100 его научных работ по антропологии, этнографии, географии, зоологии и иным наукам, всего же он написал более 160 таких работ. В то же время при жизни ученого не было опубликовано ни одной его крупной работы, все они появились лишь после его смерти. Так в 1923 году впервые вышли Дневники путешествий Миклухо-Маклая, а еще позднее – в 1950-1954 годах собрание сочинений в пяти томах.

Память исследователя и этнографа широко сохранена не только в России, но и по всему миру. Его бюст можно сегодня встретить и в Сиднее, а в Новой Гвинее в его честь названы гора и река, без учета участка северо-восточного побережья, который носит название Берег Маклая. В 1947 году имя Миклухо-Маклая было присвоено институту этнографии АН СССР (РАН). А сравнительно недавно в 2014 году Российским географическим обществом была учреждена специальная Золотая медаль имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая, как высшая награда общества за этнографические исследования и путешествия. О мировом признании данного исследователя говорит и тот факт, что в честь его 150-летия 1996 год был провозглашен ЮНЕСКО годом Миклухо-Маклая, тогда же он был назван Гражданином мира.

Источник

Статьи

—>

… И вот к Бугарлому движется огромная толпа. Здесь и старые и молодые, женщины и дети. Пусть дети также услышат и запомнят слова Маклая. Когда-нибудь они расскажут о нем своим детям. — Ты звал нас, Маклай? Мы явились на твой зов! Маклай выходит навстречу папуасам. Он сегодня особенно бледен, и светлые глаза его с грустью смотрят на пришедших. Но голос его по-прежнему тверд. — Да, я звал вас, друзья мои. Я просил вас прийти, чтобы сообщить, что снова покидаю вас, и, быть может, надолго… В 1960-е в СССР вышла книга Лидии Ивановны Тыняновой «Друг из далёка». Белоснежные особняки плантаторов на Мадейре, угрюмые толпы паломников в Джедде, междоусобные войны на тропических островах и светские приемы во дворце Яванского губернатора… Казалось, будто все это не более чем плод фантазии автора, и лишь самые дотошные знали – книга с документальной точностью воспроизводит дневники ее героя, вполне реального ученого и путешественника — Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Конечно, Николай Николаевич не был обычным человеком. Даже на общем фоне истории Русского географического общества, богатой на большие событие и выдающихся людей, он выделялся буквально патологическим бесстрашием, способностью плодотворно работать даже будучи на краю гибели. Миклухо-Маклай был на короткой ноге с правителями тихоокеанских колоний, вел переписку с послами Германии и Англии, и все это не имея ни серьезного капитала, ни высоких покровителей, ни даже формального высшего образования. Когда в 1869 году 23-летний Миклухо-Маклай обратился в Русское географическое общество с предложением организовать экспедицию на Новую Гвинею, это поначалу вызвало недоумение. Согласно уставу, сфера деятельности РГО ограничивалась территорией России и близлежащих стран. В состав России только что вошла огромная часть Средней Азии, нужно было осваивать Дальний Восток, а тут какая-то Гвинея. «Кто он такой? – возмущался адмирал Литке, — Каков его авторитет в науке? Да и предмет его исследований не входит в круг занятий Общества». Тем не менее, амбиции русских ученых, в частности Семенова и Бэра, и убедительное выступление Миклухо-Маклая на заседании Совета Общества решили дело положительно. В распоряжение путешественника было предоставлено военное судно «Витязь», направлявшееся с оказией в Японию, и 1200 рублей на организационные расходы. Военное судно «Витязь» Здесь следует сказать пару слов о том, что же влекло ученого в очередное опасное предприятие, на другой конец земли. Во-первых, генетическое неприятие размеренной жизни. Из писем гимназическому приятелю Мещерскому: «Закабалить себя кафедрой, связать с каким-нибудь захолустьем, хотя бы и Петербургом, — на то у меня не было и не будет никогда желания. Итак, я поселюсь где-нибудь здесь в благословенных странах тропических, но также не вблизи европейцев – около них все страшно дорого и скучно». Во-вторых, практический интерес естествоиспытателя – побывать там, где еще не ступала нога человека, стать первым, кто опишет заповедную природу, возможно, открыть новые виды растений и животных. Был еще третий, самый главный мотив, чтобы объяснить который требуется небольшое отступление. Первооткрыватель Америки Христофор Колумб во время второй экспедиции привез с Азорских островов в Новый Свет несколько десятков боевых собак, — мастиффов, — для усмирения местного населения. Среди записей колонистов, сделанных в эпоху Конкисты, можно встретить, например, такие: «…когда я вернулся из Кртахены, я встретил португальца по имени Рохе Мартин. На крыльце его дома висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак, как будто они были дикими зверьми….». Также Колумб установил для индейцев норму добычи золота. Уплатившим «налог» выдавался медный жетон с датой последней выплаты. Жетон этот продлевал жить туземца на три месяца. Если дата на жетоне была просрочена, то индейцам отрубали кисти обеих рук, вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню. В результате за первые 30 лет пребывания испанцев на Гаити коренное население сократилось с 1 миллиона 100 тысяч (по данным брата Колумба, Бартоломео), до 11 тысяч. Это лишь один из примеров, таких было множество. В Южной и Северной Америке, в Африке, в Австралии Вот эту теорию и собирался развенчать Миклухо-Маклай, в этом он и видел свое главное предназначение. 27 октября 1870 года ученый отправился в свое путешествие длиною в 12 лет. Он поселился на северо-восточном берегу Новой Гвинеи среди совершенно диких племен, которым все приписывали сомнительную славу людоедов, и сумел не просто выжить, а стать для них богом, «человеком с луны», который «может летать и поджигать море». Чтобы понять, чего это стоило, приведем лишь пару примеров.

Характерен сам тон, которым Миклухо-Маклай описывает свои приключения. Ни тени тщеславия, пафоса, простой язык, доброжелательная интонация, будто ничего особенного и не происходит. Конечно, подобное хладнокровие, характерное для многих исследователей того времени, может шокировать людей, изнеженных цивилизацией, т.е. нас с вами. Вот еще один характерный эпизод, произошедший с Маклаем после смерти его слуги Боя: «Когда я выразил Уильсону свое давнишнее намерение, именно – распилить череп Боя и сохранить мозг его для исследования, Уильсон совсем осовел и умильно упрашивал меня этого не делать. Соображая, каким образом удобнее совершить эту операцию, я к досаде своей открыл, что у меня не имеется достаточно большой склянки для помещения целого мозга. Достав анатомические инструменты и приготовив склянку со спиртом, я вернулся в комнату Боя и вырезал гортань с языком и всей мускулатурой. Кусок кожи со лба и головы с волосами пошли в мою коллекцию». Вот так, просто вырезал и заспиртовал гортань мальчика, служившего ему несколько месяцев к ряду. Ради науки.

Всю дальнейшую жизнь Миклухо-Маклай посвятил тому, чтобы предотвратить захват Новой Гвинеи англичанами или немцами. Он выдумывал планы объединения туземцев в подобие государства, беспрестанно отсылал депеши в Петербург с просьбами взять остров под российский протекторат, вел тонкую политическую игру, даже добился аудиенции у русского царя, где подробно представил свой план. До России доносились лишь редкие отголоски бурной деятельности Маклая. В 1872 году даже прошел слух, будто ученого убили дикари. Сам Николай Николаевич тем временем пытался найти деньги на продолжение работы. Он все время куда-то спешил, боялся опоздать. Он понимал, что культура, обычаи и традиции туземных племен вот-вот исчезнут вместе с этими племенами, растворятся в кипящем котле цивилизации, и нужно было успеть, если не спасти их, то хотя бы сделать последний снимок, запечатлеть человечество не заре его развития. В 1882 году Николай Николаевич Миклухо-Маклай вернулся в Россию. На его лекции было не попасть, имя его не сходило с первых полос газет. Даже крестьяне, взбудораженные идеей колонизации тропических островов, писали ему длинные письма: «Милостивый государь и высокоуважаемый ученый, Николай Николаевич! Десятилетнее ваше пребывание у дикарей на островах Океании — это добровольное самопожертвование в пользу науки — невольно удивляет мыслящее человечество и вызывает любопытных на многие серьезные вопросы, отвечать на которые можете вы только одни. И вот я один из числа многих любознательных плебеев-пахарей осмеливаюсь вызвать вас на краткую письменную беседу и просить вашего доброго и практического совета в моих непреодолимых стремлениях к переселению хотя бы на необитаемые острова Океании. Вам теперь, почтеннейший ученый, конечно, более чем кому-либо известны условия как европейских народов, так и равно первобытной жизни дикарей, поэтому вы только один можете сказать, который из людей счастливее — образованный европеец или дикарь. Если образованный и развитой человек стоит неизмеримо выше дикаря и с деньгами всюду встретит рай в подлунном мире, зато такой же развитой и поучившийся бедняк везде находит один лишь ад на земле». Здоровье путешественника было подорвано. Годы, проведенные в тропиках, бесконечная лихорадка, которую нередко приходилось переносить на ногах, сделали свое дело – ученый неделями не вставал с постели. Через год Миклухо-Маклай еще раз вернулся на свой берег. От оставшихся в живых туземцев он узнал, что здесь уже успели побывать «тамо инглис» — англичане. Они перерыли в поисках золота окрестные леса, погрузили самых крепких и выносливых мужчин и женщин на корабли и увезли их за океан. Ученый был подавлен. Он обратился к британскому правительству от имени десятков тысяч людей, «преступление которых состоит единственно в том, что они имеют кожу темного цвета и не так сильны, чтобы отстаивать свои права». И совершил очередное чудо – Британия отменила колонизацию Новой Гвинеи. Однако радость была недолгой – Германия, воспользовавшись этой паузой, высадила на Берегу Маклая десант и установила свой флаг прямо в том месте, где стояла хижина ученого. Комиссия, созданная русским императором Александром III, признала нецелесообразным препятствовать Германии и вступать в международный конфликт. Многолетней мечте Николая Николаевича Миклухо-Маклая о русской колонии на Тихом океане не суждено было сбыться. Тем не менее, вклад ученого мировую науку был огромен – 160 научных статей, тысячи страниц дневников и многочисленные этнографические коллекции. Но главное, это его идеи, намного опередившие время. Источник | ||||

и Океании, везде, где появлялся белый человек, он начинал охоту на местное население, жившее там веками. В результате десятки племен и целые народы просто исчезли с лица земли. Можно, наверное, говорить о том, что первыми колонистами были солдаты и уголовники, люди не склонные к сантиментам, но геноцид продолжился и с приходом в колонии высшей знати, людей науки и искусства. Истоки жестокости коренились в представлениях европейцев о низшей природе «дикарей», о видовом отличии черных людей от белых. Эта немилосердная концепция еще более укрепилась в середине XIX века с распространением дарвиновского учения. Чернокожие туземцы Африки и тропических островов и были, по мнению многих ученых, тем недостающим звеном между обезьяной и человеком, без которого теория эволюции теряла свою убедительность. Вроде бы и волосы у негров растут по-особому и черепа у них другие – словом, другой вид и обращения заслуживает соответствующего. Мы же не расстраиваемся каждый раз, когда прихлопываем надоевшую муху.

и Океании, везде, где появлялся белый человек, он начинал охоту на местное население, жившее там веками. В результате десятки племен и целые народы просто исчезли с лица земли. Можно, наверное, говорить о том, что первыми колонистами были солдаты и уголовники, люди не склонные к сантиментам, но геноцид продолжился и с приходом в колонии высшей знати, людей науки и искусства. Истоки жестокости коренились в представлениях европейцев о низшей природе «дикарей», о видовом отличии черных людей от белых. Эта немилосердная концепция еще более укрепилась в середине XIX века с распространением дарвиновского учения. Чернокожие туземцы Африки и тропических островов и были, по мнению многих ученых, тем недостающим звеном между обезьяной и человеком, без которого теория эволюции теряла свою убедительность. Вроде бы и волосы у негров растут по-особому и черепа у них другие – словом, другой вид и обращения заслуживает соответствующего. Мы же не расстраиваемся каждый раз, когда прихлопываем надоевшую муху. Первый же визит Маклая в туземную деревню едва не закончился его гибелью. Сначала его проверили на реакцию – пустили пару стрел, которые воткнулись в дерево в сантиметре от головы. Видя, что странный пришелец и не думает тушеваться, аборигены обступили его, и стали прощупывать копьями, как бы проверяя на прочность. Они не могли понять, почему он не боится – человек среднего роста и скромного телосложения в окружении десятка воинственных атлетичных туземцев. «Исключая двух или трех царапин, никто не решался нанести мне тяжелую рану – диких ставил в тупик мой неизменный индифферентизм» — напишет ученый позднее. Дальше произошло самое удивительное. Чтобы показать свое полнейшее спокойствие, ученый показал, негостеприимным хозяевам, что здорово утомился с дороги, развернул свою циновку, лег и просто уснул.

Первый же визит Маклая в туземную деревню едва не закончился его гибелью. Сначала его проверили на реакцию – пустили пару стрел, которые воткнулись в дерево в сантиметре от головы. Видя, что странный пришелец и не думает тушеваться, аборигены обступили его, и стали прощупывать копьями, как бы проверяя на прочность. Они не могли понять, почему он не боится – человек среднего роста и скромного телосложения в окружении десятка воинственных атлетичных туземцев. «Исключая двух или трех царапин, никто не решался нанести мне тяжелую рану – диких ставил в тупик мой неизменный индифферентизм» — напишет ученый позднее. Дальше произошло самое удивительное. Чтобы показать свое полнейшее спокойствие, ученый показал, негостеприимным хозяевам, что здорово утомился с дороги, развернул свою циновку, лег и просто уснул. За несколько месяцев своего пребывания на острове Миклухо-Маклай заслужил уважение всех окрестных племен. Он лечил их, обучал премудростям сельского хозяйства, показывал нехитрые фокусы, а параллельно вел колоссальную научную работу – изучение общества в его первозданной, нетронутой цивилизацией форме. Тщательные антропологические исследования – замеры черепов, изучение волосяного покрова, — подтвердили догадки ученого – они такие же, как и мы, лишь более смуглые. А раз они такие же, они уж точно не заслуживают той участи, которая была уготовлена всем диким народам европейскими колонизаторами.

За несколько месяцев своего пребывания на острове Миклухо-Маклай заслужил уважение всех окрестных племен. Он лечил их, обучал премудростям сельского хозяйства, показывал нехитрые фокусы, а параллельно вел колоссальную научную работу – изучение общества в его первозданной, нетронутой цивилизацией форме. Тщательные антропологические исследования – замеры черепов, изучение волосяного покрова, — подтвердили догадки ученого – они такие же, как и мы, лишь более смуглые. А раз они такие же, они уж точно не заслуживают той участи, которая была уготовлена всем диким народам европейскими колонизаторами.