- 15. Геологическая деятельность моря. Абразионная работа моря и борьба с ней

- 16. Устойчивость откоса идеально сыпучего грунта.

- 17. Устойчивость откоса идеально связного грунта.

- 18.Движение горных пород на склонах рельефа местности. Осыпи, обвалы, лавины, оползни. Основные направления предупреждения склоновых процессов и меры борьбы с ними.

- Геологическая деятельность моря

- Геологическая деятельность моря. Абразионная работа моря и борьба с ней

- Геологическая деятельность морей

15. Геологическая деятельность моря. Абразионная работа моря и борьба с ней

В морских бассейнах протекают сложные процессы энергичного разрушения (абразия), перемещения продуктов разрушения, отложения осадков и формирования из них различных осадочных горных пород. Современные морские отложения имеют индекс mQ.

В прибрежной зоне морские осадки (обломочные горные породы) формируются как за счет продуктов разрушения берегов, так и за счет привноса материала ветром и особенно реками. В результате образуются такие осадочные породы, как пески, илы, алевриты, глины и т.п.

В морях обитают многочисленные организмы, имеющие твердые скелеты (раковины, панцири), состоящие из СаСО3 и SiO2n∙Н2О, что дает органические осадки, переходящие в органические горные породы (коралловые и ракушечные известняки, диатомиты и т.д.).

Морская вода богата солями, поэтому среди морских отложений большое место занимают отложения химического происхождения (доломиты, различные соли, фосфаты и др.).

Геологическая деятельность моря в виде разрушения горных пород, берегов и дна называется абразия. Основную разрушительную работу совершает морской прибой и в меньшей степени морские течения. В борьбе с абразией используют ряд способов. По принципу работы берегоукрепительные сооружения можно разделить на активные и пассивные.

К пассивным сооружениям относят волноотбойные стенки вертикального типа, пляжи; к активным – буны и волноломы.

16. Устойчивость откоса идеально сыпучего грунта.

Для определения высоты вертикального грунтового откоса представим, что откос закреплен подпорной стенкой, тогда активное давление грунта на подпорную стенку

Если откос сложен сыпучим грунтом, у которого удельное сцепление с=0,то предельное равновесие выразится формулой

Значит, устойчивость откоса обеспечивается в том случае, если угол естественного откоса

17. Устойчивость откоса идеально связного грунта.

Для определения высоты вертикального грунтового откоса представим, что откос закреплен подпорной стенкой, тогда активное давление грунта на подпорную стенку

Если откос наклонен к горизонтали под углом β, то его предельная высота

Формулы справедливы для однородных связных грунтов.

18.Движение горных пород на склонах рельефа местности. Осыпи, обвалы, лавины, оползни. Основные направления предупреждения склоновых процессов и меры борьбы с ними.

Под оползнем понимается более или менее медленное смещение грунтовых масс вниз по склону под действием силы тяжести. Обычно это явление связано с нарушением естественной структуры грунта.

Оползни чаще всего образуются по берегам рек, озер, на склонах возвышенностей, сложенных рыхлыми породами и при наличии в их основании водоупорного слоя, обнажающегося в откосе. В жестких породах оползни возможны при наличии уклона склона или трещин, разбивающих породы. В глинистых породах оползни могут образовываться и при горизонтальном залегании, этому способствует суффозия.

Причинами, ускоряющими возникновение оползней, могут служить землетрясения, сильные дожди, подмыв склона рекой, а также деятельность человека, в частности строительство. Т.е. оползни происходят в том случае, когда возникающие по тем или иным причинам в массе грунта вблизи откоса сдвигающие (касательные) напряжения оказываются более высокими, чем те, которые может противостоять грунт.

Следовательно, развитие оползневых явлений происходит в тех случаях, когда активизируются сдвигающие силы и когда ослабевают силы сопротивления. Чаще всего оба эти фактора действуют одновременно.

С точки зрения первичной оценки степени устойчивости все склоны могут быть подразделены на три категории.

Склоны сноса – такие формы рельефа, которые создаются в результате воздействия геологических денудационных факторов, приложенных сверху (вода, лед, ветер и т.д.). В общем случае склоны сноса должны обладать тем или иным запасом устойчивости.

Склоны обрушения – характерны для участков, пораженных оползнями или угрожаемых в оползневом отношении. К этой же категории относятся и склоны подмыва. Такие склоны находятся в состоянии временного предельного равновесия, которое в любой момент может быть легко нарушено. Тогда возникают оползневые явления и склон оказывается в неустойчивом состоянии.

Склоны накопления образуются в результате накопления продуктов разрушения горных пород у подножия коренных склонов. Во многих случаях склоны накопления в связи с характером их образования находятся в состоянии предельного равновесия.

Формы нарушения устойчивости склонов и откосов весьма разнообразны и связаны с литологическим строением склона, с режимом подземных и поверхностных вод, с атмосферными явлениями.

Горные породы, слагающие склоны, очень часто находятся в неустойчивом положении. При определенных условиях и под влиянием силы тяжести они начинают смещаться вниз по склонам. В результате этого возникают осыпи, курумы, обвалы и оползни. В результате движения горных пород на склонах у подножья накапливаются продукты осыпания – глыбы, щебень, более мелкие обломки.

Оползни – это скользящее смещение горных пород на склонах под действием гравитации и при участии поверхностных или подземных вод. Большое влияние на развитие оползневых процессов оказывает геологическое строение и литологический состав пород склона. Кроме этого сползание может возникнуть в результате деятельности человека.

Отложения, возникшие в результате смещения пород вниз по склону под действием силы тяжести, называются коллювиальными cQ. Оползневые отложения имеют индекс dpQ.

Источник

Геологическая деятельность моря

Моря и океаны занимают около 361 млн.км 2 . (70,8% всей земной поверхности). Общий объем воды в 10 раз больше объема суши, возвышающейся над уровнем воды, которая составляет 1370 млн. км 2 . Эта громадная масса воды находится в непрерывном движении и поэтому выполняет большую разрушительную и созидательную работу. На протяжении длительной истории развития земной коры моря и океаны не раз меняли свои границы. Почти вся поверхность современной суши неоднократно заливалась их водами. На дне морей и океанов накапливались мощные толщи осадков. Из этих осадков образовались различные осадочные горные породы. Средняя соленость морской воды составляет 3,5% (в 1 – м литре 35 грамм растворенных солей): NaCl – 78%; MgCl2 – 9; CaSO4 – 4; KCl

2; CaCO3 – 0,04; SiO2 – 0,008%. В ничтожных количествах в морской воде – I, Br, Mn, Zn, Pb, Cu, Au, а также растворены газы СО2 и О2.

Геологическая деятельность моря главным образом сводится к разрушению горных пород берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения.

Разрушительная деятельность моря заключается в разрушении берегов и дна и называется абразией, которая более всего проявляется у обрывистых берегов при больших прибрежных глубинах. Это обусловлено большой высотой волн и большим их давлением. Усиливает разрушительную деятельность содержащийся в морской воде обломочный материал и пузырьки воздуха, которые лопаются и возникает перепад давлений в десятки раз превышающие абразию. Под действием морских прибоев берег постепенно отодвигается и на его месте (на глубине 0 – 20 м) образуется ровная площадка – волноприбойная или абразионная терраса, ширина которой может быть > 9 км, уклон

Если уровень моря долгое время остается постоянным, то крутой берег постепенно отступает и между ним и абразионной террасой возникает валунно – галечный пляж. Берег из абразионного становится аккумулятивным.

Берега интенсивно разрушаются при трансгрессии (наступлении) моря и превращаются, выходя из – под уровня воды, в морскую террасу при регрессии моря. Примеры: берега Норвегии и Новой Земли. Абразии не происходит при быстрых непрерывных поднятиях и на пологих берегах.

Разрушению берегов способствует также морские приливы и отливы, морские течения (Гольфстрим).

Морская вода переносит вещества в коллоидном, растворенном состоянии и в виде механических взвесей. Более грубый материал она волочит по дну.

Различают 2 вида перемещения рыхлого материала: поперечное (перпендикулярно линии берега) и продольное (параллельно береговой линии).

Поперечное перемещает рыхлый материал вследствие большей энергии волны идущей к берегу, чем уходящей от него. Естественная сортировка обломочного материала выглядит таким образом: крупнообломочный остается у берегов, а песчаный – на отдалении от них. Крупнообломочный материал может сформировать из валунов и гальки береговой вал.

При продольном перемещении обломочного материала скорость зависит от угла подхода волн к берегу: максимум будет при 45°.

По данным В. А. Обручева в Крыму между Алуштой и Феодосией при волнении в 1 балл обломочный материал за сутки перемещается приблизительно на 6 м, при 4 – х баллах – 45 м, при 8 – ми баллах – 100 м.

Перенос ветровыми волнами придонного материала наблюдается до глубины 10 м. Приливы и отливы приводят в движение всю массу воды, поэтому обломочный материал не отлагается (пролив Ла — Манш).

Созидательная деятельность моря. В области шельфа обломочный материал откладывается как у самого берега в волноприбойной полосе, так и вдали от него. Береговые валы сложены на крутых берегах крупнообломочным материалом, на пологих – среднеобломочным. Ширина – до 20 м, высота – 1,5 (на берегах океанов высота до 15 м). Нередко бывают 2 – 3 береговых вала.

При косом подходе волн обломочный материал накапливается у его изломов и выступов в виде мысов и кос. Мысы формируются у самого выступа, косы – сразу за ними. (Длина косы Тендер в Черном море – 90 км).

Терригенные осадки шельфа могут включать органогенные и химические, образующие обособленные. Органогенные: коралловые известняки и известняки – ракушечники. Химческие: образуются в местах слияния морских вод с речными, несущими соединения Fe, Al, Mn и др. Встречаются в них космические и эоловые элементы – продукты извержений вулканов.

Осадки шельфа откладываются вдоль берега шириной 250 – 300 км и расширяются в местах впадин рек до 600 км.

Осадки батиальной области представлены тонким алевритопелитовым материалом – синим, красным, зеленым, серым, обогащенным органическим веществом. В их состав входят также конкреции фосфоритов. Для батиальных осадков характерна однородность на больших площадях. Мощность составляет сотни метров.

Осадки абиссальной области представлены известковыми и кремнистыми илами и красной глубоководной глиной. Илы органогенные: фораминиферовые, птеронодовые и глобигериновые; кремнистые илы – диатомовые и радиоляриевые. Красная глубокая глина откладывается на глубине 3500 – 4000 м. Образование ее связано с продуктами разложения силикатов, попадающих на морское дно в виде вулканической, метеоритной, атмосферной пыли и коллоидных растворов, приносимых морскими течениями.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Геологическая деятельность моря. Абразионная работа моря и борьба с ней

В морских бассейнах протекают сложные процессы энергичного разрушения (абразия), перемещения продуктов разрушения, отложения осадков и формирования из них различных осадочных горных пород. Современные морские отложения имеют индекс mQ.

В прибрежной зоне морские осадки (обломочные горные породы) формируются как за счет продуктов разрушения берегов, так и за счет привноса материала ветром и особенно реками. В результате образуются такие осадочные породы, как пески, илы, алевриты, глины и т.п.

В морях обитают многочисленные организмы, имеющие твердые скелеты (раковины, панцири), состоящие из СаСО3 и SiO2n∙Н2О, что дает органические осадки, переходящие в органические горные породы (коралловые и ракушечные известняки, диатомиты и т.д.).

Морская вода богата солями, поэтому среди морских отложений большое место занимают отложения химического происхождения (доломиты, различные соли, фосфаты и др.).

Геологическая деятельность моря в виде разрушения горных пород, берегов и дна называется абразия. Основную разрушительную работу совершает морской прибой и в меньшей степени морские течения. В борьбе с абразией используют ряд способов. По принципу работы берегоукрепительные сооружения можно разделить на активные и пассивные.

К пассивным сооружениям относят волноотбойные стенки вертикального типа, пляжи; к активным – буны и волноломы.

Источник

Геологическая деятельность морей

Море– это одна из главнейших геологических сил, преобразующих облик Земли. В морских бассейнах протекают сложные процессы энергичного разрушения, перемещения продуктов разрушения, отложения осадков, формирования осадочных пород.

Моря и океаны занимают около 361 млн.км 2 . (70,8% всей земной поверхности). Общий объем воды в 10 раз больше объема суши, возвышающейся над уровнем воды, которая составляет 1370 млн. км 2 . Эта громадная масса воды находится в непрерывном движении и поэтому выполняет большую разрушительную и созидательную работу. На протяжении длительной истории развития земной коры моря и океаны не раз меняли свои границы. Почти вся поверхность современной суши неоднократно заливалась их водами. На дне морей и океанов накапливались мощные толщи осадков. Из этих осадков образовались различные осадочные горные породы. Средняя соленость морской воды составляет 3,5% (в 1 – м литре 35 грамм растворенных солей): NaCl – 78%; MgCl2 – 9; CaSO4 – 4; KCl

2; CaCO3 – 0,04; SiO2 – 0,008%. В ничтожных количествах в морской воде – I, Br, Mn, Zn, Pb, Cu, Au, а также растворены газы СО2 и О2.

Геологическая деятельность моря главным образом сводится к разрушению горных пород берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения.

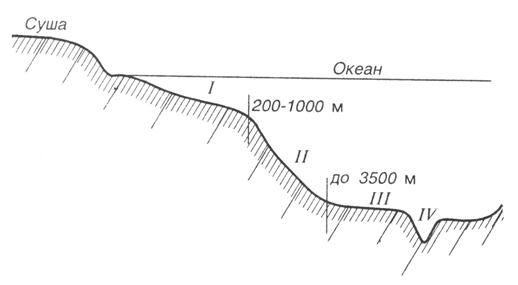

Эти процессы наиболее интенсивно протекают в прибрежной мелководной зоне (0 — 200 м) – зоне шельфа, которая окаймляет сушу полосой различной ширины и представляет собой подводное продолжение континентов. На глубине от 200 до 2000 метров располагается материковый склон, от 2000 до 6000 метров – океаническое ложе и более 6000 метров – глубоководные впадины.

В прибрежной зоне морские осадки формируются за счет продуктов разрушения берегов и переноса материала ветром и особенно реками.

Вследствие вертикальных колебаний земной коры моря перемещаются. В геологии эти явления получили наименование трангрессии (наступление) регрессии (отступление) моря. Геологическая деятельность моря в виде разрушения горных пород, берегов и дна называется абразией. Процессы абразии находятся в прямой зависимости от особенностей движения воды, интенсивности и направления дующих ветров, течений. Основную разрушающую работу совершают морской прибой и различные течения (прибрежные, донные, приливы и отливы). В результате абразии на берегах образуются волноприбойные террасы.

Рис. 20.1 Поперечный разрез океана

I – зона шельфа; II – материковый склон; III – ложе океана; IV – глубоководные впадины

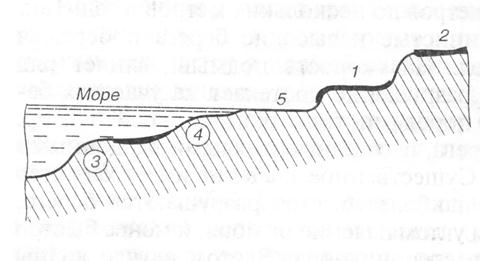

В одних случаях они могут быть сложены коренными породами, в других – морскими отложениями (аккумулятивные). Террасы, расположенные выше пляжа, свидетельствуют о поднятии берега и отступление береговой линии в сторону моря; их называют морскими. Подводные террасы свидетельствуют о наступлении моря и опускании берега ниже уровня воды. Пляжем обычно называют часть берега, которая перекрывается максимальной волной или приливом. При наличии пляжа шириной более 20 м энергия гасится в его пределах. Разрушение коренного берега выше пляжа не происходит. При отсутствии пляжа Бере разрушается наиболее интенсивно (рис. 20.2).

Рис. 20.2 Строение морского берега, террасы

1 и 2 – надводные; 3 и 4 – подводные; 5 – пляжная

Морская вода переносит вещества в коллоидном, растворенном состоянии и в виде механических взвесей. Более грубый материал она волочит по дну.

Различают 2 вида перемещения рыхлого материала: поперечное (перпендикулярно линии берега) и продольное (параллельно береговой линии).

Поперечное перемещает рыхлый материал вследствие большей энергии волны идущей к берегу, чем уходящей от него. Естественная сортировка обломочного материала выглядит таким образом: крупнообломочный остается у берегов, а песчаный – на отдалении от них. Крупнообломочный материал может сформировать из валунов и гальки береговой вал.

При продольном перемещении обломочного материала скорость зависит от угла подхода волн к берегу: максимум будет при 45°.

Перенос ветровыми волнами придонного материала наблюдается до глубины 10 м. Приливы и отливы приводят в движение всю массу воды, поэтому обломочный материал не отлагается (пролив Ла-Манш).

Созидательная деятельность моря. В области шельфа обломочный материал откладывается как у самого берега в волноприбойной полосе, так и вдали от него. Береговые валы сложены на крутых берегах крупнообломочным материалом, на пологих – среднеобломочным. Ширина – до 20 м, высота – 1,5 (на берегах океанов высота до 15 м). Нередко бывают 2 – 3 береговых вала.

При косом подходе волн обломочный материал накапливается у его изломов и выступов в виде мысов и кос. Мысы формируются у самого выступа, косы – сразу за ними. (Длина косы Тендер в Черном море – 90 км).

Терригенные осадки шельфа могут включать органогенные и химические, образующие обособленные. Органогенные: коралловые известняки и известняки – ракушечники. Химческие: образуются в местах слияния морских вод с речными, несущими соединения Fe, Al, Mn и др. Встречаются в них космические и эоловые элементы – продукты извержений вулканов.

Осадки шельфа откладываются вдоль берега шириной 250 – 300 км и расширяются в местах впадин рек до 600 км.

Осадки батиальной области представлены тонким алевритопелитовым материалом – синим, красным, зеленым, серым, обогащенным органическим веществом. В их состав входят также конкреции фосфоритов. Для батиальных осадков характерна однородность на больших площадях. Мощность составляет сотни метров.

Осадки абиссальной области представлены известковыми и кремнистыми илами и красной глубоководной глиной. Илы органогенные: фораминиферовые, птеронодовые и глобигериновые; кремнистые илы – диатомовые и радиоляриевые. Красная глубокая глина откладывается на глубине 3500 – 4000 м. Образование ее связано с продуктами разложения силикатов, попадающих на морское дно в виде вулканической, метеоритной, атмосферной пыли и коллоидных растворов, приносимых морскими течениями.

Источник