- Природные комплексы Мирового океана

- Широтные зоны Мирового океана

- Вертикальные зоны океанов

- Природные комплексы мирового океана

- «Природные комплексы Мирового океана». Презентация по географии. 6 класс

- Оставьте свой комментарий

- Подарочные сертификаты

- Урок географии в 6 классе: «Путешествие по природным зонам Земли» план-конспект урока по географии (6 класс) на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Природные комплексы Мирового океана

Природные комплексы в океанах изучены хуже, чем на суше. Однако хорошо известно, что в Мировом океане, так же как и на суше, действует закон зональности. Наряду с широтной в Мировом океане представлена и глубинная зональность.

Широтные зоны Мирового океана

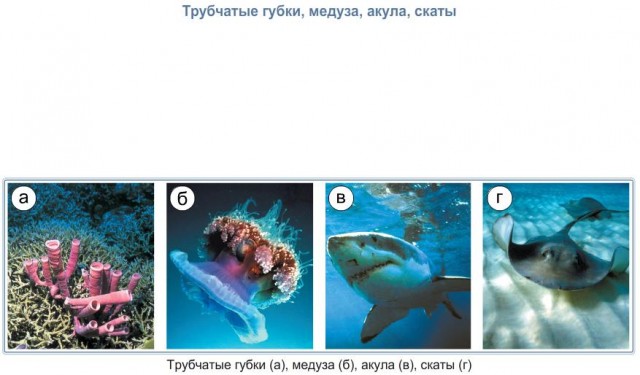

Экваториальные и тропические зоны имеются в трёх океанах: Тихом, Атлантическом и Индийском. Воды этих широт отличаются высокой температурой, на экваторе с пониженной, а в тропиках с повышенной солёностью. Эти условия обеспечивают большое разнообразие органического мира. Для этих зон характерно распространение коралловых рифов с многочисленными рыбами и морскими звёздами. В тёплых водах обитают губки и змеи, морские черепахи и гигантские головоногие моллюски (кальмары, спруты, осьминоги). В открытом океане, где велико количество поверхностного нектона, распространены летучие рыбы, акулы. Здесь также много ценных промысловых рыб (скумбрия, сардина, тунец, меч-рыба).

Умеренные зоны в Северном полушарии представлены в Атлантическом и Тихом океанах, а в Южном ещё и в Индийском океане. Для вод этих широт характерен большой перепад между зимними и летними температурами, причём в Южном полушарии воды холоднее. Благодаря интенсивному вертикальному перемешиванию воды не только богаты органическим веществом, поднимающимся с глубин, но и хорошо насыщены кислородом. В умеренных широтах сосредоточена самая большая масса нектона. Поэтому умеренные широты — главные районы рыбного промысла. Промысловые рыбы разнообразны (сельдь, треска, хек, навага, сайра, лососёвые).

Субполярные и полярные зоны опоясывают кольцом ледяную Антарктиду, охватывают Северный Ледовитый океан и северные части Тихого и Атлантического океанов. Видовой состав живых организмов здесь беден. Планктон появляется только в короткий летний период в местах, освобождающихся ото льда. Вслед за планктоном приплывают рыбы и крупные млекопитающие (киты, моржи, тюлени). Чем ближе к полюсам, тем меньше планктона, а вместе с ним рыб и морского зверя.

Вертикальные зоны океанов

Береговая зона — довольно узкая полоса суши и океана, где наиболее активно взаимодействуют все земные оболочки. В береговой полосе проживает многочисленное население, располагаются порты и морские курорты, поэтому природные комплексы здесь сильно изменены человеком.

Прибрежное мелководье — шельф — хорошо прогревается солнцем и принимает наибольшее количество осадков, стекающих с суши, и пресных вод впадающих сюда рек. Здесь много водорослей, которые поставляют основную часть кислорода для рыб, моллюсков и млекопитающих. В зоне шельфа сосредоточена основная часть живых организмов океанов. Здесь вылавливают больше всего морепродуктов, добывают губок, жемчуг, морские водоросли. Органический мир особенно богат на шельфе тёплых морей и в коралловых рифах, поэтому эта зона пользуется популярностью у любителей подводного плавания.

С глубиной количество тепла и света уменьшается, но и здесь встречаются живые существа (кремниевые губки, морские лилии) и причудливые хищные рыбы со светящимися плавниками. Па дне океанов в местах выхода горячих источников обитают огромные черви — рифтии. Глубоководные животные приспособились к низкой температуре, высокому давлению и почти полной темноте.

Источник

Природные комплексы мирового океана

Природные комплексы мирового океана.

Составлено ученицей 7 «Б»

Зосимовой Алиной.

Природный комплекс — территория, однородная по происхождению, истории геологического развития и современному составу специфических природных компонентов. Он имеет единый геологический фундамент, однотипный характер и количество поверхностных и подземных вод, однородный почвенно-растительный покров и единый биоценоз (сочетание микроорганизмов и характерных животных). В природном комплексе однотипны также взаимодействие и обмен веществ между составляющими его компонентами. Взаимодействие компонентов и приводит в конечном итоге к образованию конкретных природных комплексов.

Природные комплексы океана в отличие от суши состоят из следующих компонентов: воды с растворенными в ней газами, растений и животных, горных пород, рельефа дна. В Мировом океане выделяются крупные природные комплексы — отдельные океаны, менее крупные — моря, заливы, проливы и пр. Кроме того, в океане различают природные комплексы поверхностных слоев воды, различных толщ воды и океанического дна.

Мировому океану как планетарному природному комплексу свойственны неодинаковые в разных районах геологические условия (строение берегов и дна), физико-химические характеристики (температура, соленость, плотность воды) и процессы (течения, волнение, приливы и др.), биологические показатели (биологическая продуктивность, видовой состав организмов и т. п.).

Наиболее важные пространственные различия природных условий в Мировом океане определяются:

• глобальными факторами: особенностями геологического развития Земли,

• географической широтой,

• местными факторами: влиянием суши, конфигурацией берега, рельефом дна, материковым стоком.

По совокупности взаимосвязанных геолого-геоморфологических, гидрометеорологических, биологических и других показателей некоторые части Океана представляют собой целостные природные образования. Причем этим природным образованиям свойственны только им присущие особенности. Как природные объекты они характеризуются:

• географическим положением,

• размерами,

• степенью связи с открытыми океанскими пространствами,

• системой течений и т.д

Кроме того, эти природные образования имеют свою иерархическую подчиненность, исторически сложившиеся наименования, и представляют собой основные подразделения (части) Мирового океана. К таким природным объектам, относятся:

Океан – обширная часть Мирового океана, обособленная материками, с характерным геологическим строением и рельефом дна, самостоятельной системой течений и циркуляцией атмосферы. Кроме того, важными признаками океана служат свойственная ему структура вод, особенности горизонтального и вертикального распределения океанологических характеристик.

Море – более или менее обособленная часть океана, обладающая собственным режимом. Режим моря формируется под влиянием местных условий свободного или затрудненного водообмена с прилегающими океанскими или морскими акваториями. Море непосредственно или через проливы сообщается с этими акваториями и отделяется от них островами, подводными поднятиями (порогами). Главный признак моря – лишь ему присущие гидрометеорологические условия.

Залив – часть океана или моря, более или менее глубоко вдающаяся в сушу, но не отделенная от сопредельных океанских (морских) участков подводным порогом. Залив открыт для воздействия вод океана или моря.

Пролив – относительно узкое водное пространство между участками суши, соединяющее смежные участки океана (океанов) или моря (морей). В большинстве случаев для пролива характерно поднятие дна – подводный порог.

Среди названных подразделений Мирового океана наиболее значительны по площади (несколько миллионов квадратных километров) – океаны.

По современным представлениям, океан – это региональный природный комплекс, в котором особенности взаимодействующих крупномасштабных процессов обусловливают его самостоятельность и индивидуальность как географического объекта.

Индивидуальные черты отдельного океана сформировались под влиянием различных природных факторов. Таким образом, каждый океан имеет свою специфику. Специфика океана отражается в географических, гидрометеорологических и биологических условиях. В океане, вытянутом в меридиональном направлении, географическая зональность представлена полнее и выражена более отчетливо, чем при его широтном простирании.

От географического положения океана зависит характер атмосферной циркуляции над ним и свойства поступающих в его районы воздушных масс. Циркуляцией воздуха над океаном в основном определяются особенности течений. Отдельным океанам свойственны самостоятельные системы течений. С ними в значительной мере связаны распределение температуры, солености на поверхности и глубине, а также структура вод. В свою очередь от температуры, солености и особенностей циркуляции вод зависит состав и концентрация растворенных газов, перенос питательных веществ, интенсивность биологических процессов и богатство органического мира океана. Природное своеобразие океанов, расположенных в полярных регионах, проявляется, например, в том, что суммарный годовой поток тепла направлен из воды в атмосферу. В связи с этим здесь значительно преобладают холодные воды, круглогодично присутствуют льды, распространены холодолюбивые организмы. Для океанов и их районов, находящихся преимущественно в тропических широтах, напротив, характерны в основном хорошо прогретые воды, теплолюбивая флора и фауна.

Таким образом, весь комплекс природных условий, свойственных каждому из океанов, делает их качественно отличными друг от друга, со своей спецификой и региональными особенностями.

Источник

«Природные комплексы Мирового океана». Презентация по географии. 6 класс

Описание презентации по отдельным слайдам:

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА География 6 класс

Органический мир океана Животные (90% массы живого вещества океана): млекопитающие; рыбы; моллюски; иглокожие Растения (10% массы живого вещества): 1. водоросли

ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБИТАТЕЛЕЙ ОКЕАНА Плавающий Прикрепленный Планктон Рыбы Ластоногие Киты Медузы Водоросли Кораллы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Основная географическая закономерность распределения организмов в Мировом океане – широтная зональность (чем ближе к экватору, тем богаче и разнообразнее мир живой природы).

По условиям обитания органический мир океана делится на три большие группы: Планктон (от греч. – блуждающий) – это животные и растения, парящие в толще воды. Животные – зоопланктон, а растения – фитопланктон. 70% биомассы океана приходится на планктон.

Нектон (от греч. – плавающий) – активно плавающие животные. К ним относятся: рыбы, китообразные, плавающие моллюски, ластоногие и др.

Скаты Китовая акула Рыба-пила

Дельфины Кит Рыба-бабочка Рыба-Луна

Кальмар Манта Тюлени Моржи

Морская черепаха Криль Брюхоногие

Бентос (от греч. – глубина) – организмы, ползающие по дну или ведущие прикрепленный образ жизни. Бентос распространен преимущественно на мелководьях, в океанах – на шельфе.

Морские звезды Мор-ские лилии

Кораллы Морские огурцы Жители глубин

ЧЕРНЫЕ МОРСКИЕ КУРИЛЬЩИКИ – ЧУДО НА ДНЕ ОКЕАНОВ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ П. 60, с.153 (вопрос № 3 – письменно)

Номер материала: ДБ-060968

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Более 80% студентов при выборе работы на первое место ставят зарплату

Время чтения: 1 минута

Для школ с модульным графиком каникулы в новом учебном году сократят на неделю

Время чтения: 2 минуты

Люди с инвалидностью смогут получить второе высшее образование бесплатно

Время чтения: 2 минуты

Иностранным студентам упростят пребывание в России

Время чтения: 1 минута

Более 347 тысяч человек принимают участие в ЕГЭ по обществознанию

Время чтения: 1 минута

В российском регионе отменили выпускные вечера в школах из-за коронавируса

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Урок географии в 6 классе: «Путешествие по природным зонам Земли»

план-конспект урока по географии (6 класс) на тему

Конспект урока в 6 классе по теме: «Природные зоны Земли». Проводится, согласно программы, в конце учебного года. Урок построен на основе игровых технологий.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| urok_puteshestvie_po_prirodnym_zonam_zemli.doc | 134.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Открытый урок в 6 классе на тему:

«Путешествие по природным зонам Земли»

2013-2014 учебный год Цели урока: сформировать представление о разнообразии природных зон на Земле, рассказать о способах приспособления растений и животных к условиям обитания в природной зоне, закрепить понятие «широтная зональность», развивать творческие способности учащихся, умение работать в коллективе, воспитывать чувство коллективизма и товарищества.

1)обучающие: познакомиться с особенностями климата, растительного и животного мира различных природных зон мира

2)развивающие: развитие навыка работы в команде, умение находить главную мысль, работы с картами атласа и текстом учебника

3)воспитательные: воспитание бережного отношения к окружающей природе

Тип урока : комбинированный

Оборудование: презентация «Природные зоны Земли», путеводные листы на каждого ученика, фломастеры, клей-карандаш, листы А3 с фоном разных природных зон.

Ключевые слова и понятия: природные зоны: арктические пустыни, тундра, лесная зона, степи, пустыни, саванны, влажные экваториальные леса.

Перед началом урока учитель делит учащихся на 3 команды. Парты составляются для групповой работы, на партах раскладываются карандаши, клей, ножницы и другие принадлежности. У каждого на парте: тестовые задания, путевой лист,

I. Повторение пройденного материала.

1. Постановка целей урока.

Сегодня у нас необычный урок. На прошлом уроке мы познакомились с понятиями биосфера, «широтная зональность», «высотная поясность», и узнали, что на Земле существует множество природных зон.

Давайте вспомним важные моменты, которые помогут нам понять смену природных зон.

Повторение д/з: выполнение тестовых заданий по вариантам. (5 минут)

- Биосфера сформировалась в области взаимодействия:

а) света и почвы

б) воздуха, воды, горных пород

2. Учение о биосфере разработал ученый:

3. Какие организмы появились на планете раньше?

4. Нижняя граница атмосферы располагается:

а) на дне Мирового океана

б) на глубине 3 км в земной коре

в) на границе мантии и земной коры

5. Смена растительных зон в горах называется

а) широтной зональностью

б) высотной поясностью (правильные ответы – б)

- Все живые организмы составляют вещество Земли:

2. Верхняя граница атмосферы располагается:

а) в атмосфере на высоте 20 км от поверхности Земли

б) в нижнем слое тропосферы

в) в толще гидросферы

3. Открыл и описал высотную поясность:

4. Распределение растительности с севера на юг называют:

а) широтной зональностью

б) высотной поясностью

5. Жизнь на планете зародилась:

(правильные ответы – а)

После выполнения теста – взаимопроверка. Критерии записаны на доске:

Все ответы правильные – «5»

Одновременно 2 ученика работают со схемами (на доске) самостоятельно :

1-ый ученик: Живые организмы: — Царство растений

Организмы разнообразны по форме и размерам. Они делятся:

2-ой ученик: Живут организмы в различных средах обитания:

— тела других организмов

Границы распространения живых организмов:

— тропосфера (на высоте 20 км от поверхности Земли)

— вся толща гидросферы

— литосфера (земная кора) до глубины 3-5 км

Проверка схем на доске. (2 минуты) проверяет учитель.

- Везде ли на Земле одинаковый климат? (Нет)

Слайд 3 От чего зависит различие климата? (От количества тепла, температуры, от угла падения солнечных лучей. Чем ближе к экватору, тем выше температуры, чем дальше от экватора – ближе к полюсам, тем ниже температуры.)

Слайд 4 Что такое широтная зональность? (Изменение природных зон с широтой)

- Как на Земле изменяется широтная зональность? (От экватора к полюсам, по широтам)

- Что такое природная зона? (Природная зона – это большая территория со сходными климатическими условиями, имеющая определенный растительный и животный мира)

Слайд 5 Какие ученые внесли свой вклад в изучение биосферы и природных зон Земли? (Владимир Иванович Вернадский и Александр Гумбольдт)

Итак, климат на Земле — разный. Он зависит от температуры, от количества тепла, от угла падения солнечных лучей. На земле много природных зон. Изменяется широтная зональность от экватора к полюсам. Это изучили и доказали ученые: Владимир Иванович Вернадский и Александр Гумбольдт) (фото – на доске.)

Вернадский Владимир Иванович

А сейчас мы отправимся в экспедицию по природным зонам Земли.

Нам предстоит выяснить, как сменяются природные зоны, узнать их климатические особенности, познакомиться с животным и растительным миром. Сегодня мы побываем в роли путешественников.

Но, как и все путешественники и исследователи, во время нашей экспедиции мы будем собирать информацию о природных зонах, делать фотографии и записи в черновиках, чтобы вернувшись назад, обработать все собранные материалы, просмотреть их, и затем оформить в виде плакатов, тем самым навсегда запечатлеть наше путешествие.

Слайд 7. Учитель раздает листы-путеводители по природным зонам.

Таблица 1. Путеводный лист по природным зонам

Арктические пустыни и тундра

Зона экваториальных лесов

– Каждый из вас получает листы-путеводители. Это ваши черновики, в которых вы можете во время нашего виртуального путешествия (при просмотре презентации и по ходу моего рассказа) записывать названия животных, растений и особенности климата разных природных зон.

Мы поделились на команды, поэтому вам предстоит работать в команде.

– Не забывайте, что, работая в команде, нужно помогать друг другу, выслушивать мнения друг друга, каждый человек команды вносит свои идеи и старания в общее дело.

– Итак, мы отправляемся в виртуальное путешествие по природным зонам Земли. После нашего возвращения из путешествия, каждая команда получит по три любые природные зоны. И вам предстоит, используя ваши записи и «фотографии», которые мы сделаем во время путешествия, оформить эти природные зоны на плакатах и отобразить в них животный и растительный мир. Поэтому будьте внимательны, записывайте названия растений и животных природных зон и особенности климата. Если при оформлении ваших плакатов вы забудете названия растений или животных, то можете воспользоваться нашим «определителем» (учебником)- это § 48, 49 на стр.187- 196

После оформления работ, вы посовещаетесь и выберите представителей команды, которые будут демонстрировать ваши плакаты и рассказывать об особенностях ваших природных зон.

– Отправляемся в наше путешествие!

2. Природные зоны Земли (10 минут)

Просмотр презентации и рассказ учителя

Арктические пустыни и тундра

Зона арктических пустынь находится в Севером Ледовитом океане, на островах, покрытых льдами. Здесь среди растений встречаются мхи и лишайники. Растительный мир очень скуден, поэтому среди животных встречаются хищники, так как травоядным здесь нет пищи. Хищники – белые медведи, которые занимаются ловлей рыбы, защищены от сурового климата толстой кожей и мехом, подкожным слоем жира [2].

Здесь часто встречаются птичьи базары – это большое скопление птиц. Птицы прилетают сюда и улетают при наступлении сильных морозов. Кайры, тупики.

В зоне тундры растений становится больше, здесь уже встречаются карликовые березки и карликовые ивы, также мхи и лишайники, кустарнички (клюква, брусника, морошка) и грибы. На фоне низкой растительности грибы хорошо видны, а так как здесь лето короткое и прохладное, то грибы никогда не бывают червивыми.

Животный мир богаче, чем растительный, так как растительной пищи мало. Здесь встречаются олени, которые питаются лишайниками, грызуны – лемминги, которые строят норы в земле, очень много птиц: уток, лебедей [2].

Характерной особенностью тундры являются болота, так как здесь очень сильная увлажненность и низкие температуры, поэтому влага не успевает испариться.

Слайд 9. Лесная зона

Лесная зона встречается на материках Евразия и Северная Америка.

В лесной зоне встречаются различные виды деревьев. Если в лесной зоне преобладают хвойные деревья (кедр, лиственница, сосна, пихта), то это зона тайги, если встречаются и хвойные и лиственные деревья (березы, осины) – это зона смешанных лесов.

В лесной зоне очень много растительности, которая служит одним животным пищей – олени, лоси, птицы, белки, бурундуки, другим жилищем и укрытием – кабаны, волки, лисы.

Деревья задерживают корнями воду при таянии снега, влагу во время дождей, поэтому здесь достаточное увлажнение и большое разнообразие растений и животных.

Слайд 10. Степная зона

Найдите на картах зону степей.

Степная зона представляет собой большие пространства травянистой растительности. Здесь очень много света, поэтому растут светолюбивые травы. В степях находятся самые плодородные почвы – черноземы, которые используются в сельском хозяйстве, поэтому почти все степные зоны распаханы людьми.

Здесь очень много грызунов, которые роют в земле норы, живут большими группами, потому что в открытом пространстве легко стать добычей хищных птиц – орлов, ястребов. Грызуны питаются злаками и другими растениями. Дрофа – птица, которая быстро бегает, также обитает в степной зоне. Здесь можно встретить змей, хомяков, а также быстро бегающих антилоп, диких лошадей.

Здесь очень мало осадков, иногда осадки не выпадают в течении целого года. Растения приспособились к добыванию воды – очень длинной корневой системой, уходящей на большую глубину. Листья некоторых растений превратились в колючки, для уменьшения испарения воды.

Животные, как правило хищники – ящерицы, пауки, скорпионы, насекомые (жуки, муравьи), змеи. Животные ведут подвижный ночной образ жизни, так как раскаленный днем песок заставляет их прятаться от зноя в укрытиях, зарываться в землю.

Знаменитые «корабли пустыни» – верблюды, запасают воду в горбах и в водных мешках в желудке, способны преодолевать сотни километров без воды и еды [6].

Слайд 12. Зона саванны

На Земле нет такого места больше нигде, как в саванне, в котором встречается самое большое разнообразие хищников и травоядных. Особенностью саванн является травянистые равнины, на которых встречаются небольшие группы деревьев. Траву в больших количествах поедают насекомые, например, саранча [1]. Растительноядные животные: антилопы, слоны, жирафы, грызуны, хищники: гепард (рекордсмен по бегу), леопарды, хищные птицы. Животные травоядные проходят большие расстояния в поисках воды, держатся большими группами, многие очень быстро бегаю, чтобы спасаться от хищников [5].

Слайд 13. Зона экваториальных лесов

Экваториальные леса – это зона самого теплого и влажного климата на Земле, поэтому здесь произрастает пышная растительность, которая служит пищей и укрытием для многих животных, птиц, насекомых.

Экваториальный лес очень густой, деревьям приходится бороться за место под солнцем, поэтому гигантские деревья достигают 50 – 60 метров [1].

В лесах живут слоны, тигры, гориллы, мартышки. Очень много насекомых – термитов, муравьев. Большое разнообразие птиц, которые питаются плодами деревьев, нектаром цветов (нектарницы) [7].

II. Работа в группах (12 минут)

– Мы вернулись из нашего путешествия и сейчас нам предстоит обработать и оформить всю информацию и материалы, которые мы собрали в нашем путешествии.

Учитель раздает командам карточки с названиями природных зон.

1 команда: арктические пустыни и тундра

2 команда: лесная зона, зона пустыни, зона экваториальных лесов

3 команда: степная зона, зона саванн и редколесий,

– Каждой группе достаются свои природные зоны для исследования.

– У вас есть ваши листы-путеводители с записями, которые вам помогут, вот у нас фотографии, которые мы сделали во время путешествия.

Учитель раздает командам фотографии и рисунки животных и растений разных природных зон.

Задача каждой группы – собрать материал по своим природным зонам: внешний облик, климатические условия, представители растительного и животного мира, их приспособление к условия обитания и т.д.

Вы можете поделить природные зоны между собой, можете работать все вместе, все это по вашему усмотрению, но не забывайте, что вы одна команда и нужно друг другу помогать.

Учащиеся должны подобрать соответствующий материал, оформить его на листе А3. Очередность отчетов соответствует порядку расположения природных зон на Земле в соответствии с законом широтной зональности.

Учащиеся получают рисунки животных и растений, плакаты с фоном природных зон и начинают составлять картины природных зон из рисунков, дорисовывая, докрашивая и оформляя картину.

– Теперь ваша задача выбрать представителей, которые будут демонстрировать плакаты и рассказывать об особенностях ваших природных зон. Обсудите, кто будет выступать и что необходимо сказать.

Учащиеся выбирают представителей и подготавливают их к выступлению.

Выступления команд (8 минут)

От каждой команды выходят по очереди ученики, показывают свои собранные природные зоны, рассказывает об особенностях животного и растительного мира, климате. После рассказа участники других команд могут дополнять ответ.

– Почему в разных природных зонах обитают разные животные и произрастают разные растения?

(Разные климатические условия, рельеф и т.д.)

III. Рефлексия и вывод (3 минуты)

– Перед нашем путешествием мы ставили цели. Вспомните, ребята, зачем мы отправлялись в путешествие, с какой целью?

Ответ учащихся: рассмотреть природные зоны Земли, их животный и растительный мира, климатические особенности.

– Как вы считаете, достигли ли мы поставленных целей?

Значит мы рассмотрели природные зоны и теперь мы знаем их особенности, можем отличить и определить их по животным и растениям, которые для них характерны.

– Как вы считаете, в какой природной зоне живем мы? (В зоне смешанных и широколиственных лесов).

– Как вы считаете, нужно ли знать особенности каждой природной зоны и для чего?

Учащиеся высказывают свое мнение и делают предположения.

– Как вы думаете, только ли растения и животные вынуждены приспосабливаться к разным природным зонам? Приспосабливаются ли к ним люди и как?

(Жилье, одежда, питание, занятие или работа)

– Действительно, чтобы жить в определенной природной зоне, необходимо знать ее особенности. Например, в северных районах нашей страны, в строительстве домов используются совсем другие технологии, по сравнению с южными районами, на юге окна часто открыты в течении всего года, а на севере в домах используют тройное остекление. Чтобы проложить дороги, газопроводы, добывать полезные ископаемые в северных районах нужно затрачивать гораздо больше денег и использовать особые материалы, так как там очень суровые климатические условия.

– А можно ли вмешиваться в дикую природу и изменять ее, не зная как все растения и животные взаимосвязаны в ней и к чему это может привести?

Нет. Прежде чем что-либо менять в природе, нужно выяснить, как это связано с животными, растениями, климатом, чтобы не нарушить всю природу.

Например, вырубая лес, мы уничтожим жилище животных и птиц, а вместе с этим и их пищу.

IV. Домашнее задание (1 минута)

§ 48 49 пересказ, синквейн, кроссворды

Учитель выставляет оценки за урок всем учащимся.

- Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. География. Начальный курс. 6 кл. – М.: Дрофа, 2008.

- Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. – М.: ВАКО, 2010.

- Мультимедиа-ресурс: 1С: Школа. Экология. Учебное пособие. 10 – 11 кл.

- Конспект урока «Урок-мастерская на тему: «Составление карты природных зон России: «По страницам Красной книги» rudocs.exdat.com/docs/index-364074.html.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Прзентация к уроку географии. Пришлось разбить ее на 2 части . Тема. «Путешествие натуралиста или природные зоны Южной Америки».

Использование модульной технологии.

Урок по теме «Природные зоны Африки. Пустыни», разработан с использованием модульной технологии. Урок проводится с использованием ИКТ и показом фрагментов фильма ВВС «Дикая Африка».

В презентации по географии для 6 класса «Путешествия и географические открытия» учащиеся знакомятся с 10 великими путешественниками и их открытиях . Показаны маршруты их путешествий.

Презентация содержит иллюстративный материал к уроку географии в 8 классе «Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики».

По теме: «Горные породы и минералы»Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова География. Начальный курс. – М: Дрофа, 2010.

Технологическая карта к уроку по географии в 5 классе.

Источник