- Чистый воздух

- Интегрированный урок для 8-го класса

- Эволюция атмосферы Земли

- Взаимосвязь важнейших процессов биосферы – фотосинтеза и дыхания Учитель биологии. Каким уравнением реакции можно описать процесс фотосинтеза? Учащийся (записывает на доске уравнение) . Учитель. Назовите основной фотосинтезирующий орган. Учащийся. Это лист (на доску прикрепляется карточка). Учитель. В каком органоиде клетки происходит фотосинтез? Учащийся. Фотосинтез протекает в хлоропластах (схема на доске). Учитель. Ученые подсчитали, что за 300 лет растения суши и океана могут использовать для фотосинтеза весь углекислый газ атмосферы. Почему же этого не происходит? Каким образом в атмосферу возвращается углекислый газ и на какие процессы расходуется кислород? Учащийся. Кислород в природе затрачивается на дыхание, гниение, горение. (На доске учитель помещает карточки с тремя терминами.) Учитель. Напишите уравнения реакций, которые иллюстрируют эти процессы. (К доске приглашаются двое учеников.) Учащийся (записывает на доске уравнение). Процесс дыхания происходит в митохондриях и сопровождается накоплением энергии в этом органоиде. (На доске – схема строения митохондрии и общая реакция биологического окисления: Учитель. Итак, в процессе фотосинтеза из атмосферы удаляется углекислый газ, а в процессах дыхания и гниения возвращается. Установившееся в ходе эволюции планеты равновесие между этими двумя газами стало нарушаться, особенно во второй половине XX в., когда стало усиливаться влияние человека на природу. Пока природа справляется с нарушениями этого равновесия благодаря воде океана и его водорослям. Но надолго ли хватит сил у природы? Антропогенные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека Схема. Загрязнение атмосферы Учитель физики. В 1680 г. несколько членов Лондонского королевского общества были приглашены на обед, который давали известный ученый профессор Роберт Бойль и его ученик и друг Дени Папен. Там впервые гостей угощали отличным рагу, приготовленным в специальной кастрюле, названной в честь ее изобретателя «папеновым котлом». Это был прообраз современной кастрюли-скороварки, в которой процесс варки идет при повышенном давлении. В 1763 г. появились двигатели Ползунова и Уатта, имевшие КПД 2–3%. Со временем паровые двигатели стали устанавливать на паровозах, судах и автомобилях. В 1885 г. Даймлер получил патент на применение бензинового двигателя на транспорте. В 1892 г. Рудольф Дизель запатентовал конструкцию нового двигателя. «Мир поехал». Скорость, автомобили, деньги. Что будет сгорать в двигателях: уголь или нефть? Началась настоящая война между нефтяными и угольными магнатами. Тем временем строились новые автомобильные заводы, новые дороги, росло количество сжигаемого топлива. Однако КПД двигателей не превышал 44%. А куда же расходуются остальные 56% энергии топлива? Ответ очевиден: на нагревание воздуха. Кроме того, при неполном сгорании топлива в различных энергетических установках образуются вредные и ядовитые соединения, которые также выбрасываются в атмосферу. Рудольф Дизель Учитель химии. Поговорим об основных загрязнителях атмосферного воздуха в России. Количество машин непрерывно растет, особенно в крупных городах, соответственно, растет выброс в воздух вредных веществ. «На совести» автомобилей 60% выбросов вредных веществ в городе! (На доске появляется карточка «Основные загрязнители воздуха».) Какие еще источники антропогенного загрязнения атмосферы России вам известны? Если помните, приведите соответствующие цифры. Учащиеся. Предприятия теплоэнергетики России выбрасывают в атмосферу до 30% загрязнителей, а еще 30% – вклад промышленности (черная и цветная металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность и производство строительных материалов). (В ходе ответов учащихся учитель размещает на доске соответствующие карточки.) Учитель химии. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым, он мало изменяется с течением времени. В настоящее время глобальный характер приобрела проблема антропогенного загрязнения атмосферы. (На доску вывешивается плакат. На нем диаграмма, иллюстрирующая масштабы загрязнения воздуха природными (31–41%) и антропогенными (59–69%) источниками.) Какие же вещества-загрязнители, опасные для всего живого, попадают в атмосферу? Это кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, медь, сажа, меркаптаны, фенол, бензапирен, хлор, серная и азотная кислоты и другие вещества. (Карточки на магнитах с соответствующими химическими формулами и названиями веществ учитель размещает на доске.) Некоторые из названных мною веществ мы будем изучать в дальнейшем, узнаем их физические и химические свойства и поговорим о таящейся в них разрушительной силе для нашего здоровья. Схема. Влияние атмосферных загрязнений на человека Масштабы экологического загрязнения планеты, России, Москвы Учитель географии. В каких странах мира воздух наиболее загрязнен выхлопными газами транспорта? Учащиеся. Наибольшая опасность загрязнения атмосферы выхлопными газами угрожает странам с мощным автопарком. Например, в США на автотранспорт приходится примерно 1/2 всех вредных выбросов в атмосферу (до 50 млн т ежегодно). Автопарк Западной Европы ежегодно выбрасывает в воздух до 70 млн т вредных веществ, причем в Германии, например, 30 млн автомобилей дают 70% общего объема вредных выбросов. В России положение усугубляется тем, что автомашины, находящиеся в эксплуатации, соответствуют экологическим нормам только на 14,5%. Загрязняет атмосферу и воздушный транспорт шлейфами выхлопов от многих тысяч самолетов. Учитель географии. Согласно экспертным оценкам, в результате деятельности мирового автопарка (а это около 500 млн двигателей) в атмосферу ежегодно поступает одного только углекислого газа 4,5 млрд т. Учитель биологии. Чем же опасны эти загрязнители? Тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть – оказывают вредное влияние на нервную систему человека, угарный газ – на состав крови; сернистый газ, взаимодействуя с водой дождей и снегов, превращается в кислоту и вызывает кислотные дожди. Каковы же масштабы этих загрязнений? Учащиеся. Главные регионы распространения кислотных дождей – США, Западная Европа, Россия. В последнее время к ним следует отнести и промышленные районы Японии, Китая, Бразилии, Индии. Учитель географии. С распространением кислотных осадков связано понятие трансграничности – расстояние между районами их образования и районами выпадения может составлять сотни и даже тысячи километров. (Примеры этих явлений показаны синими стрелками на карте мира.) Учащиеся. Например, главный «виновник» кислотных дождей на юге Скандинавии – промышленные районы Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Германии. В канадские провинции Онтарио и Квебек кислотные дожди переносятся из соседних районов США. На территорию России эти осадки переносятся из Европы западными ветрами. Учитель географии. Ребята по литературным источникам ознакомились с состоянием атмосферы в разных регионах и выявили страны мира и районы с высоким уровнем суммарного загрязнения воздуха. Послушаем их. Учащиеся. Неблагополучная экологическая ситуация сложилась на северо-востоке Китая, в тихоокеанском поясе Японии, в городах Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. В России в 1993 г. в 231 городе с общим населением 64 млн человек содержание вредных веществ в воздухе превышало нормы. В 86 городах 40 млн человек проживают в условиях, когда загрязнения превышают нормы в 10 раз. Среди этих городов Брянск, Череповец, Саратов, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Норильск, Ростов (выходит учащийся и на карте отмечает их флажками). По количеству вредных выбросов первое место в России занимает Уральский регион. Так, в Свердловской области состояние атмосферы не отвечает нормам на 20 территориях, где проживает 60% населения. В г. Карабаше Челябинской области медеплавильный завод ежегодно выбрасывает в атмосферу по 9 т вредных соединений на каждого жителя. Частота заболеваний раком здесь составляет 338 случаев на 10 тыс. жителей. Тревожная ситуация сложилась также в Поволжье, на юге Западной Сибири, в Центральной России. В Ульяновске больше, чем в среднем по России, люди страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. Заболеваемость раком легких с 1970 г. выросла в 20 раз, в городе зарегистрирован один из самых высоких уровней детской смертности в России. В г. Дзержинске на ограниченной территории сосредоточено большое количество химических предприятий. За последние 8 лет здесь произошло 60 выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу, приводивших к чрезвычайным ситуациям, в ряде случаев повлекших за собой гибель людей. В Поволжье до 300 тыс. т сажи, золы, копоти, оксидов углерода обрушиваются на жителей городов ежегодно. Учитель географии. Все это, к сожалению, так. На карте видно, что критическая ситуация сложилась в наиболее густонаселенных районах. А чист ли воздух в Москве, в городе, где мы с вами живем? Учащийся. Москва занимает 15-е место среди городов России по суммарному уровню загрязнения атмосферного воздуха. Схема. Парниковый эффект Исследовательская работа учащихся Обсуждение результатов и выводы о состоянии атмосферы в районе Ново-Переделкино. Учитель биологии. Экологическое состояние воздуха в нашем районе мы с вами попробовали изучить сами в рамках проекта «Чистый воздух». Результаты экологических исследований и выводы представят руководители творческих групп. Первый учащийся. Наша группа изучала кислотность осадков. Мы собирали свежевыпавший снег и измеряли кислотность талой воды с помощью индикаторной бумаги. Показатель кислотности всех проб составил от 6 до 7 единиц. Это соответствует чистой дождевой воде. Это значит, что в период исследования (2 недели) в атмосферном воздухе не было сернистого газа. Второй учащийся. Мы изучали загрязнение воздуха твердыми частицами. Для этого на балконах своих квартир вывешивали карточки с липкой лентой на двое суток. Прозрачную липкую ленту мы рассматривали под микроскопом и убедились, что загрязнение твердыми частицами в эти два дня в нашем районе было незначительное. Мы предположили, что воздух очистил снег, который был очень сильным накануне. Третий учащийся. Мы обследовали деревья вокруг школы и обнаружили на стволах листоподобные лишайники. Они имеют повышенную чувствительность к сернистому газу. Их наличие свидетельствует о том, что воздух в нашем районе достаточно чистый. Учитель биологии. О результатах изучения состояния воздуха в школе по проекту «Экология школы» расскажет наш гость, ученик 9-го класса. (Ученик представляет результаты своих исследований на графике и диаграмме.) Учитель биологии. Итак, проблем много, среди них есть проблемы глобальные и есть проблемы локальные. Можем ли мы что-то сделать для их решения? Учитель химии. Я верю, что ваше поколение сможет внедрить во все отрасли промышленности новые технологии – безотходные, не загрязняющие воздух, почву, природные воды. Учитель географии. Я надеюсь, что вы сможете использовать энергию Солнца, ветра, волн, приливов и отливов, тепло Земли и сделаете эти источники энергии традиционными. Учитель биологии. Не будем ждать завтра! Подумаем, что может сделать сейчас каждый из нас! Есть ли у вас какие-нибудь предложения? Учащиеся. Нужно экономить бумагу – для каждого листа бумаги срубают дерево. – Нужно экономить воду – на ее очистку тратится энергия. – Нужно экономить электроэнергию. – Будем носить в школе сменную обувь – будет чище воздух. – Будем беречь зеленые насаждения и газоны в своем районе. – Будем ухаживать за посадками вокруг школы, сажать новые саженцы. – Нужно это рассказывать всем знакомым, чтобы они делали то же. Учитель химии. Праву человека на охрану здоровья соответствует гражданская обязанность бороться за чистоту атмосферы. Есть одна планета-сад В этом космосе холодном. Только здесь леса шумят, Птиц скликая перелетных. И стрекозы только тут В речку смотрят удивленно. Здесь в траве живет беспечно Стрекотун-певун кузнечик, Юный ветер, хулиган, Щекочет старый океан, Грациозные дельфины Вальс танцуют и поют, В общем, счастливо живут. Здесь лишь утро золотое, Воздух нежно-голубой, Дышится легко и вволю. Забываем мы порой – Воздух дан в аренду нам, Он один на всех землян. Чтобы жизнь торжествовала, Охранять нам воздух надо. Береги свою планету, Ведь другой на свете нету! Источник ОкеаникА Растительный мир океана. Растительный мир океана главным образом состоит из одноклеточных водорослей, в совокупности составляющих 1300 видов. Из них большая часть относится к так называемым диатомеям и перидинеям. Донная фауна Тихого океана насчитывает приблизительно 4000 видов водорослей, сосредоточенных в прибрежных акваториях, а также до 29 видов (морских трав) цветковых растений. В умеренных и более холодных частях океана наблюдается массовое распространение бурых водорослей, в частности из группы ламинариевых. Растительность в тропических регионах представлена мангровыми зарослями и коралловыми рифами. Здесь сосредоточена большая часть фукусовых, крупно зеленых и красных водорослей, являющихся с коралловыми полипами главными рифообразующими организмами. Каулерпа – одноклеточный гигант Категория: Растения океана Каулерпа – одноклеточный гигантУвидев каулерпу, ни за что не подумаешь, что все растение целиком это всего одна клетка! Каулерпа относится к зеленым водорослям, но имеет ярко выраженное корневище, «листья» и «веточки», которые являются частями одной-единственной клетки, разделенной на участки своеобразными балками-перегородками. Это уникальное растение является крупнейшей одноклеточной водорослью, длина некоторых видов достигает 3 метров. Распространена каулерпа по всему земному шару. Не выносит она лишь очень холодных вод и термальных источников. Особенно комфортно чувствует себя в прибрежных тропических водах. Морские животные поедают ее неохотно или не едят совсем, так как многие виды каулерпы содержат токсичные вещества, вызывающие отравление. Некоторые обитатели тропических вод выработали иммунитет к «яду» каулерпы, у животных умеренных широт такого иммунитета нет. Из-за своей неприхотливости и низкой питательной ценности каулерпа активно разрастается, в некоторых районах ее даже считают сорняком. Она заполоняет собой полюбившуюся территорию, вытесняя другие водоросли, а вместе с ними и морскую живность, в том числе и промысловые виды рыб. Некоторые виды Каулерпы употребляют в пищу, водоросль имеет острый вкус. Считается, что регулярное и долгосрочное употребление каулерпы в пищу может вызвать отравление. Филлофора – подводное перекати-поле категория: Растения океана Филлофора – подводное перекати-полеФиллофора относится к красным водорослям. Это некрупное, яркое и ветвистое растение распространено повсеместно в умеренных и холодных водах. Филлофоры бывают двух видов: одни растут, прикрепляясь широкой подошвой ко дну, а другие, свободно «перекатываясь», образуют огромные залежи. Самым известным местом обширных зарослей филлофоры является знаменитое филлофорное поле Зернова, которое находится в Черном море. Пушистые «ковры» филлофоры то спокойно лежат на дне, то, под действием волн и течений, образуют валы, которые «путешествуют» то в одну, то в другую сторону. Внешне филлофора ничем не примечательна – кустик высотой около 50 сантиметров, толстая ножка и множество веточек-отростков. Интересен яркий, особенно по сравнению с другими водорослями этого вида, красный цвет и то, с каким удовольствием селятся в ее зарослях разнообразные подводные обитатели. Черви, моллюски, рачки, рыбы – почти вся живность, избравшая местом дислокации филлофорные заросли, умело приспособилась к проживанию среди приветливых залежей этой водоросли, приобретя красный цвет или хотя бы красные оттенки в окрасе. Когда моряки, работавшие вместе с академиком Зерновым, выуживали со дна Черного моря огромные комья филлофоры, они обнаруживали среди растительного месива удивительное множество красных животных разных видов, которые обычно имеют другую окраску. Ламинария категория: Растения океана Ламинария – бурая морская водоросль, широко известная как «морская капуста». Включает в себя около 30 видов, самые ценные – пальчато-рассеченная, сахаристая и японская ламинария. Последнюю употребляют в пищу по всему миру, а сахаристую и пальчато-рассеченную ламинарию используют в косметологии и медицине. Из всех водорослей ламинария самая широко используемая в пищевой промышленности. Ее ценят за высокое содержание йода, витаминов и минералов, которые присутствуют в ламинарии в легкоусвояемых формах. Продолжительность жизни этого растения около 5 лет, но в районах промышленной добычи морскую капусту собирают на 2 году жизни. Ламинария не любит стоячих вод, особенно густые заросли этой водоросли образуются в местах постоянных течений. Вид у нее незамысловатый – на небольшом стволике, который крепится ко дну «корешками» или имеет у основания пластинку, растут широкие и длинные, иногда до 30 метров, гладкие или морщинистые слоевища. Собирают ламинарию после шторма, летом и ранней осенью. В некоторых районах морскую капусту выращивают и собирают с помощью специальных приспособлений, которые цепляют растения и вырывают с корнем. Ламинарию солят, маринуют, едят в сыром виде и сушат. Морская капуста одна из первых, а может и первая водоросль, которую человек стал использовать для своих целей. Нереоцистис – молочная водоросль категория: Растения океана Нереоцистис – молочная водоросль второе по величине подводное растение нереоцистис достигает в длину около 50 метров, встречаются почти стометровые экземпляры. Эта водоросль образует довольно густые леса, через которые иногда невозможно пробиться на небольшом судне. Нереоцистис имеет довольно причудливую форму: длинный тонкий ствол заканчивается крупным пузырем-набалдашником, от которого расходятся в разные стороны широкие пластины-«листья». Нереоцистис, несмотря на свои внушительные размеры – однолетник. Каждый год новые растеньица укореняются среди камней и ракушек, вытягиваются в длину на 30-50 метров, и выбрасывают в воду до 5 триллионов спор, после чего растения погибают. Во время «цветения», от такого огромного количества микроскопических «семян», вода становится мутноватой и приобретает белый оттенок, будто какой-то хулиган вылил за борт бочку молока. Интересен нереоцистис еще и тем, что его просто обожают морские ежи и некоторые другие беспозвоночные. Почему – ученые не могут выяснить. Среди зарослей нереоцистиса обычно произрастают другие виды намного более нежных и питательных водорослей. Однако ежи по непонятным причинам игнорируют их, поедая малопитательный нереоцистис в огромных количествах. Бородатая водоросль – цистозейра категория: Растения океана Цистозейра бородатая – небольшая бурая водоросль около метра высотой, произрастающая повсеместно, но главным образом в Индийском и Атлантическом океанах, широко распространена в Черном, Охотском и Японском морях. Цистозейра довольно красивое растение, похожее на кораллы, только мягкие на ощупь. На толстой ножке, которая прочно крепится к камням или ракушкам, растет множество веточек, расположенных почти хаотично. Предпочитает цистозейра прибрежные, обязательно чистые воды. При загрязнении окружающей среды промышленными отходами она «отступает» вглубь океана. Из-за того, что на цистозейре селятся миллионы микроскопических водорослей и животных, она похожа на пушистую бороду – отсюда и название. Помимо одноклеточных, в ее зарослях находят приют множество беспозвоночных и ракообразных. Цистазейра дает им пищу, защиту от штормов и хищников, а копошащиеся толпы соседей снабжают растение необходимой для роста углекислотой. Такие скопления мелкой живности привлекают более крупных обитателей морских глубин. В чаще цистозейры кормятся и размножаются кефаль, ставрида, хамса и еще более 30 видов рыб. Крупные заросли этой водоросли охраняются, государства следят за качеством прибрежных вод, так как вместе с цистозейрой исчезает и ценная промысловая рыба. Макроцистис – гигант подводного мира категория: Растения океана Макроцистис – гигант подводного мира.Макроцистис – уникальная бурая водоросль семейства ламинариевых. Это самое большое подводное растение, а может и самое большое растение на земле. По некоторым данным, длина макроцистиса может достигать 300 метров! Заросли этого растения образуют целые подводные леса, в которых с большой охотой селится разнообразная живность. Бесконечные ленты макроцистиса, с множеством «ответвлений» и «листьев», выстраиваются в сказочные чащи. Мощные «стебли» растений (иногда не уступающие по толщине стволам деревьев) выдерживают самые сильные штормы, и способны остановить ход небольшого судна! Корни так крепко цепляются за дно, что вырвать растение можно только вместе с куском камня. Ученые до конца не выяснили, каким образом размножается эта водоросль, ведь растет макроцистис на больших глубинах, и как туда попадают молодые растеньица – не вполне понятно. Считается, что споры макроцистиса прорастают, только оказавшись на мелководье. Молодняк крепится к небольшим камешкам, которые вместе с отливами и течениями попадают в открытое море. Камень, к которому прикреплен молодой макроцистис, служит грузилом, при помощи которого молодняк опускается на глубину 30-40 метров. Оказавшись в подходящих для развития условиях, макроцистис укореняется и начинает весьма быстро расти, прибавляя по 10 сантиметров в день! Источник

- Антропогенные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека

- Масштабы экологического загрязнения планеты, России, Москвы Учитель географии. В каких странах мира воздух наиболее загрязнен выхлопными газами транспорта? Учащиеся. Наибольшая опасность загрязнения атмосферы выхлопными газами угрожает странам с мощным автопарком. Например, в США на автотранспорт приходится примерно 1/2 всех вредных выбросов в атмосферу (до 50 млн т ежегодно). Автопарк Западной Европы ежегодно выбрасывает в воздух до 70 млн т вредных веществ, причем в Германии, например, 30 млн автомобилей дают 70% общего объема вредных выбросов. В России положение усугубляется тем, что автомашины, находящиеся в эксплуатации, соответствуют экологическим нормам только на 14,5%. Загрязняет атмосферу и воздушный транспорт шлейфами выхлопов от многих тысяч самолетов. Учитель географии. Согласно экспертным оценкам, в результате деятельности мирового автопарка (а это около 500 млн двигателей) в атмосферу ежегодно поступает одного только углекислого газа 4,5 млрд т. Учитель биологии. Чем же опасны эти загрязнители? Тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть – оказывают вредное влияние на нервную систему человека, угарный газ – на состав крови; сернистый газ, взаимодействуя с водой дождей и снегов, превращается в кислоту и вызывает кислотные дожди. Каковы же масштабы этих загрязнений? Учащиеся. Главные регионы распространения кислотных дождей – США, Западная Европа, Россия. В последнее время к ним следует отнести и промышленные районы Японии, Китая, Бразилии, Индии. Учитель географии. С распространением кислотных осадков связано понятие трансграничности – расстояние между районами их образования и районами выпадения может составлять сотни и даже тысячи километров. (Примеры этих явлений показаны синими стрелками на карте мира.) Учащиеся. Например, главный «виновник» кислотных дождей на юге Скандинавии – промышленные районы Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Германии. В канадские провинции Онтарио и Квебек кислотные дожди переносятся из соседних районов США. На территорию России эти осадки переносятся из Европы западными ветрами. Учитель географии. Ребята по литературным источникам ознакомились с состоянием атмосферы в разных регионах и выявили страны мира и районы с высоким уровнем суммарного загрязнения воздуха. Послушаем их. Учащиеся. Неблагополучная экологическая ситуация сложилась на северо-востоке Китая, в тихоокеанском поясе Японии, в городах Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. В России в 1993 г. в 231 городе с общим населением 64 млн человек содержание вредных веществ в воздухе превышало нормы. В 86 городах 40 млн человек проживают в условиях, когда загрязнения превышают нормы в 10 раз. Среди этих городов Брянск, Череповец, Саратов, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Норильск, Ростов (выходит учащийся и на карте отмечает их флажками). По количеству вредных выбросов первое место в России занимает Уральский регион. Так, в Свердловской области состояние атмосферы не отвечает нормам на 20 территориях, где проживает 60% населения. В г. Карабаше Челябинской области медеплавильный завод ежегодно выбрасывает в атмосферу по 9 т вредных соединений на каждого жителя. Частота заболеваний раком здесь составляет 338 случаев на 10 тыс. жителей. Тревожная ситуация сложилась также в Поволжье, на юге Западной Сибири, в Центральной России. В Ульяновске больше, чем в среднем по России, люди страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. Заболеваемость раком легких с 1970 г. выросла в 20 раз, в городе зарегистрирован один из самых высоких уровней детской смертности в России. В г. Дзержинске на ограниченной территории сосредоточено большое количество химических предприятий. За последние 8 лет здесь произошло 60 выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу, приводивших к чрезвычайным ситуациям, в ряде случаев повлекших за собой гибель людей. В Поволжье до 300 тыс. т сажи, золы, копоти, оксидов углерода обрушиваются на жителей городов ежегодно. Учитель географии. Все это, к сожалению, так. На карте видно, что критическая ситуация сложилась в наиболее густонаселенных районах. А чист ли воздух в Москве, в городе, где мы с вами живем? Учащийся. Москва занимает 15-е место среди городов России по суммарному уровню загрязнения атмосферного воздуха. Схема. Парниковый эффект Исследовательская работа учащихся Обсуждение результатов и выводы о состоянии атмосферы в районе Ново-Переделкино. Учитель биологии. Экологическое состояние воздуха в нашем районе мы с вами попробовали изучить сами в рамках проекта «Чистый воздух». Результаты экологических исследований и выводы представят руководители творческих групп. Первый учащийся. Наша группа изучала кислотность осадков. Мы собирали свежевыпавший снег и измеряли кислотность талой воды с помощью индикаторной бумаги. Показатель кислотности всех проб составил от 6 до 7 единиц. Это соответствует чистой дождевой воде. Это значит, что в период исследования (2 недели) в атмосферном воздухе не было сернистого газа. Второй учащийся. Мы изучали загрязнение воздуха твердыми частицами. Для этого на балконах своих квартир вывешивали карточки с липкой лентой на двое суток. Прозрачную липкую ленту мы рассматривали под микроскопом и убедились, что загрязнение твердыми частицами в эти два дня в нашем районе было незначительное. Мы предположили, что воздух очистил снег, который был очень сильным накануне. Третий учащийся. Мы обследовали деревья вокруг школы и обнаружили на стволах листоподобные лишайники. Они имеют повышенную чувствительность к сернистому газу. Их наличие свидетельствует о том, что воздух в нашем районе достаточно чистый. Учитель биологии. О результатах изучения состояния воздуха в школе по проекту «Экология школы» расскажет наш гость, ученик 9-го класса. (Ученик представляет результаты своих исследований на графике и диаграмме.) Учитель биологии. Итак, проблем много, среди них есть проблемы глобальные и есть проблемы локальные. Можем ли мы что-то сделать для их решения? Учитель химии. Я верю, что ваше поколение сможет внедрить во все отрасли промышленности новые технологии – безотходные, не загрязняющие воздух, почву, природные воды. Учитель географии. Я надеюсь, что вы сможете использовать энергию Солнца, ветра, волн, приливов и отливов, тепло Земли и сделаете эти источники энергии традиционными. Учитель биологии. Не будем ждать завтра! Подумаем, что может сделать сейчас каждый из нас! Есть ли у вас какие-нибудь предложения? Учащиеся. Нужно экономить бумагу – для каждого листа бумаги срубают дерево. – Нужно экономить воду – на ее очистку тратится энергия. – Нужно экономить электроэнергию. – Будем носить в школе сменную обувь – будет чище воздух. – Будем беречь зеленые насаждения и газоны в своем районе. – Будем ухаживать за посадками вокруг школы, сажать новые саженцы. – Нужно это рассказывать всем знакомым, чтобы они делали то же. Учитель химии. Праву человека на охрану здоровья соответствует гражданская обязанность бороться за чистоту атмосферы. Есть одна планета-сад В этом космосе холодном. Только здесь леса шумят, Птиц скликая перелетных. И стрекозы только тут В речку смотрят удивленно. Здесь в траве живет беспечно Стрекотун-певун кузнечик, Юный ветер, хулиган, Щекочет старый океан, Грациозные дельфины Вальс танцуют и поют, В общем, счастливо живут. Здесь лишь утро золотое, Воздух нежно-голубой, Дышится легко и вволю. Забываем мы порой – Воздух дан в аренду нам, Он один на всех землян. Чтобы жизнь торжествовала, Охранять нам воздух надо. Береги свою планету, Ведь другой на свете нету! Источник ОкеаникА Растительный мир океана. Растительный мир океана главным образом состоит из одноклеточных водорослей, в совокупности составляющих 1300 видов. Из них большая часть относится к так называемым диатомеям и перидинеям. Донная фауна Тихого океана насчитывает приблизительно 4000 видов водорослей, сосредоточенных в прибрежных акваториях, а также до 29 видов (морских трав) цветковых растений. В умеренных и более холодных частях океана наблюдается массовое распространение бурых водорослей, в частности из группы ламинариевых. Растительность в тропических регионах представлена мангровыми зарослями и коралловыми рифами. Здесь сосредоточена большая часть фукусовых, крупно зеленых и красных водорослей, являющихся с коралловыми полипами главными рифообразующими организмами. Каулерпа – одноклеточный гигант Категория: Растения океана Каулерпа – одноклеточный гигантУвидев каулерпу, ни за что не подумаешь, что все растение целиком это всего одна клетка! Каулерпа относится к зеленым водорослям, но имеет ярко выраженное корневище, «листья» и «веточки», которые являются частями одной-единственной клетки, разделенной на участки своеобразными балками-перегородками. Это уникальное растение является крупнейшей одноклеточной водорослью, длина некоторых видов достигает 3 метров. Распространена каулерпа по всему земному шару. Не выносит она лишь очень холодных вод и термальных источников. Особенно комфортно чувствует себя в прибрежных тропических водах. Морские животные поедают ее неохотно или не едят совсем, так как многие виды каулерпы содержат токсичные вещества, вызывающие отравление. Некоторые обитатели тропических вод выработали иммунитет к «яду» каулерпы, у животных умеренных широт такого иммунитета нет. Из-за своей неприхотливости и низкой питательной ценности каулерпа активно разрастается, в некоторых районах ее даже считают сорняком. Она заполоняет собой полюбившуюся территорию, вытесняя другие водоросли, а вместе с ними и морскую живность, в том числе и промысловые виды рыб. Некоторые виды Каулерпы употребляют в пищу, водоросль имеет острый вкус. Считается, что регулярное и долгосрочное употребление каулерпы в пищу может вызвать отравление. Филлофора – подводное перекати-поле категория: Растения океана Филлофора – подводное перекати-полеФиллофора относится к красным водорослям. Это некрупное, яркое и ветвистое растение распространено повсеместно в умеренных и холодных водах. Филлофоры бывают двух видов: одни растут, прикрепляясь широкой подошвой ко дну, а другие, свободно «перекатываясь», образуют огромные залежи. Самым известным местом обширных зарослей филлофоры является знаменитое филлофорное поле Зернова, которое находится в Черном море. Пушистые «ковры» филлофоры то спокойно лежат на дне, то, под действием волн и течений, образуют валы, которые «путешествуют» то в одну, то в другую сторону. Внешне филлофора ничем не примечательна – кустик высотой около 50 сантиметров, толстая ножка и множество веточек-отростков. Интересен яркий, особенно по сравнению с другими водорослями этого вида, красный цвет и то, с каким удовольствием селятся в ее зарослях разнообразные подводные обитатели. Черви, моллюски, рачки, рыбы – почти вся живность, избравшая местом дислокации филлофорные заросли, умело приспособилась к проживанию среди приветливых залежей этой водоросли, приобретя красный цвет или хотя бы красные оттенки в окрасе. Когда моряки, работавшие вместе с академиком Зерновым, выуживали со дна Черного моря огромные комья филлофоры, они обнаруживали среди растительного месива удивительное множество красных животных разных видов, которые обычно имеют другую окраску. Ламинария категория: Растения океана Ламинария – бурая морская водоросль, широко известная как «морская капуста». Включает в себя около 30 видов, самые ценные – пальчато-рассеченная, сахаристая и японская ламинария. Последнюю употребляют в пищу по всему миру, а сахаристую и пальчато-рассеченную ламинарию используют в косметологии и медицине. Из всех водорослей ламинария самая широко используемая в пищевой промышленности. Ее ценят за высокое содержание йода, витаминов и минералов, которые присутствуют в ламинарии в легкоусвояемых формах. Продолжительность жизни этого растения около 5 лет, но в районах промышленной добычи морскую капусту собирают на 2 году жизни. Ламинария не любит стоячих вод, особенно густые заросли этой водоросли образуются в местах постоянных течений. Вид у нее незамысловатый – на небольшом стволике, который крепится ко дну «корешками» или имеет у основания пластинку, растут широкие и длинные, иногда до 30 метров, гладкие или морщинистые слоевища. Собирают ламинарию после шторма, летом и ранней осенью. В некоторых районах морскую капусту выращивают и собирают с помощью специальных приспособлений, которые цепляют растения и вырывают с корнем. Ламинарию солят, маринуют, едят в сыром виде и сушат. Морская капуста одна из первых, а может и первая водоросль, которую человек стал использовать для своих целей. Нереоцистис – молочная водоросль категория: Растения океана Нереоцистис – молочная водоросль второе по величине подводное растение нереоцистис достигает в длину около 50 метров, встречаются почти стометровые экземпляры. Эта водоросль образует довольно густые леса, через которые иногда невозможно пробиться на небольшом судне. Нереоцистис имеет довольно причудливую форму: длинный тонкий ствол заканчивается крупным пузырем-набалдашником, от которого расходятся в разные стороны широкие пластины-«листья». Нереоцистис, несмотря на свои внушительные размеры – однолетник. Каждый год новые растеньица укореняются среди камней и ракушек, вытягиваются в длину на 30-50 метров, и выбрасывают в воду до 5 триллионов спор, после чего растения погибают. Во время «цветения», от такого огромного количества микроскопических «семян», вода становится мутноватой и приобретает белый оттенок, будто какой-то хулиган вылил за борт бочку молока. Интересен нереоцистис еще и тем, что его просто обожают морские ежи и некоторые другие беспозвоночные. Почему – ученые не могут выяснить. Среди зарослей нереоцистиса обычно произрастают другие виды намного более нежных и питательных водорослей. Однако ежи по непонятным причинам игнорируют их, поедая малопитательный нереоцистис в огромных количествах. Бородатая водоросль – цистозейра категория: Растения океана Цистозейра бородатая – небольшая бурая водоросль около метра высотой, произрастающая повсеместно, но главным образом в Индийском и Атлантическом океанах, широко распространена в Черном, Охотском и Японском морях. Цистозейра довольно красивое растение, похожее на кораллы, только мягкие на ощупь. На толстой ножке, которая прочно крепится к камням или ракушкам, растет множество веточек, расположенных почти хаотично. Предпочитает цистозейра прибрежные, обязательно чистые воды. При загрязнении окружающей среды промышленными отходами она «отступает» вглубь океана. Из-за того, что на цистозейре селятся миллионы микроскопических водорослей и животных, она похожа на пушистую бороду – отсюда и название. Помимо одноклеточных, в ее зарослях находят приют множество беспозвоночных и ракообразных. Цистазейра дает им пищу, защиту от штормов и хищников, а копошащиеся толпы соседей снабжают растение необходимой для роста углекислотой. Такие скопления мелкой живности привлекают более крупных обитателей морских глубин. В чаще цистозейры кормятся и размножаются кефаль, ставрида, хамса и еще более 30 видов рыб. Крупные заросли этой водоросли охраняются, государства следят за качеством прибрежных вод, так как вместе с цистозейрой исчезает и ценная промысловая рыба. Макроцистис – гигант подводного мира категория: Растения океана Макроцистис – гигант подводного мира.Макроцистис – уникальная бурая водоросль семейства ламинариевых. Это самое большое подводное растение, а может и самое большое растение на земле. По некоторым данным, длина макроцистиса может достигать 300 метров! Заросли этого растения образуют целые подводные леса, в которых с большой охотой селится разнообразная живность. Бесконечные ленты макроцистиса, с множеством «ответвлений» и «листьев», выстраиваются в сказочные чащи. Мощные «стебли» растений (иногда не уступающие по толщине стволам деревьев) выдерживают самые сильные штормы, и способны остановить ход небольшого судна! Корни так крепко цепляются за дно, что вырвать растение можно только вместе с куском камня. Ученые до конца не выяснили, каким образом размножается эта водоросль, ведь растет макроцистис на больших глубинах, и как туда попадают молодые растеньица – не вполне понятно. Считается, что споры макроцистиса прорастают, только оказавшись на мелководье. Молодняк крепится к небольшим камешкам, которые вместе с отливами и течениями попадают в открытое море. Камень, к которому прикреплен молодой макроцистис, служит грузилом, при помощи которого молодняк опускается на глубину 30-40 метров. Оказавшись в подходящих для развития условиях, макроцистис укореняется и начинает весьма быстро расти, прибавляя по 10 сантиметров в день! Источник

- Исследовательская работа учащихся

- ОкеаникА

- Растительный мир океана.

- Каулерпа – одноклеточный гигант

- Филлофора – подводное перекати-поле

- Ламинария

- Нереоцистис – молочная водоросль

- Бородатая водоросль – цистозейра

- Макроцистис – гигант подводного мира

Чистый воздух

Интегрированный урок для 8-го класса

Эволюция атмосферы Земли

Учитель биологии. Нашей планете уже 4,5 млрд лет. А всегда ли атмосфера Земли имела такой состав, какой она имеет сегодня?

Учащийся. В первобытной атмосфере не было кислорода. Она состояла из ядовитых газов CH4, CO2, NH3, N2 и паров H2O. (Учитель помещает карточки с формулами на доску.)

Учитель. Какие вы знаете организмы, которым для дыхания не нужен кислород?

Учащийся. Существуют бактерии, которым для дыхания не нужен кислород. Это самые древние организмы на Земле.

Учитель. Когда же начал изменяться состав атмосферы?

Учащийся. Состав атмосферы начал изменяться около 2,5 млрд лет назад, когда появились первые цианобактерии. Они сами себе стали создавать питательные вещества, и как побочный продукт стал выделяться кислород.

Учитель. Как называется этот процесс?

Учащийся. Этот процесс называется фотосинтезом. (Учитель помещает на доску карточку с термином.)

Учитель. Прошли еще миллионы лет, и на Земле зашумели леса, которые и сейчас обогащают атмосферу кислородом. (Помещает на доску карточку с изображением хвойных и лиственных деревьев.)

Взаимосвязь важнейших процессов биосферы – фотосинтеза и дыхания

Учитель биологии. Каким уравнением реакции можно описать процесс фотосинтеза?

Учащийся (записывает на доске уравнение)

.

Учитель. Назовите основной фотосинтезирующий орган.

Учащийся. Это лист (на доску прикрепляется карточка).

Учитель. В каком органоиде клетки происходит фотосинтез?

Учащийся. Фотосинтез протекает в хлоропластах (схема на доске).

Учитель. Ученые подсчитали, что за 300 лет растения суши и океана могут использовать для фотосинтеза весь углекислый газ атмосферы. Почему же этого не происходит? Каким образом в атмосферу возвращается углекислый газ и на какие процессы расходуется кислород?

Учащийся. Кислород в природе затрачивается на дыхание, гниение, горение. (На доске учитель помещает карточки с тремя терминами.)

Учитель. Напишите уравнения реакций, которые иллюстрируют эти процессы. (К доске приглашаются двое учеников.)

Учащийся (записывает на доске уравнение).

Процесс дыхания происходит в митохондриях и сопровождается накоплением энергии в этом органоиде. (На доске – схема строения митохондрии и общая реакция биологического окисления:

Учитель. Итак, в процессе фотосинтеза из атмосферы удаляется углекислый газ, а в процессах дыхания и гниения возвращается. Установившееся в ходе эволюции планеты равновесие между этими двумя газами стало нарушаться, особенно во второй половине XX в., когда стало усиливаться влияние человека на природу. Пока природа справляется с нарушениями этого равновесия благодаря воде океана и его водорослям. Но надолго ли хватит сил у природы?

Антропогенные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека

Схема. Загрязнение атмосферы

Учитель физики. В 1680 г. несколько членов Лондонского королевского общества были приглашены на обед, который давали известный ученый профессор Роберт Бойль и его ученик и друг Дени Папен. Там впервые гостей угощали отличным рагу, приготовленным в специальной кастрюле, названной в честь ее изобретателя «папеновым котлом». Это был прообраз современной кастрюли-скороварки, в которой процесс варки идет при повышенном давлении. В 1763 г. появились двигатели Ползунова и Уатта, имевшие КПД 2–3%. Со временем паровые двигатели стали устанавливать на паровозах, судах и автомобилях.

Рудольф Дизель

Учитель химии. Поговорим об основных загрязнителях атмосферного воздуха в России.

Количество машин непрерывно растет, особенно в крупных городах, соответственно, растет выброс в воздух вредных веществ. «На совести» автомобилей 60% выбросов вредных веществ в городе! (На доске появляется карточка «Основные загрязнители воздуха».)

Какие еще источники антропогенного загрязнения атмосферы России вам известны? Если помните, приведите соответствующие цифры.

Учащиеся. Предприятия теплоэнергетики России выбрасывают в атмосферу до 30% загрязнителей, а еще 30% – вклад промышленности (черная и цветная металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность и производство строительных материалов). (В ходе ответов учащихся учитель размещает на доске соответствующие карточки.)

Учитель химии. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым, он мало изменяется с течением времени. В настоящее время глобальный характер приобрела проблема антропогенного загрязнения атмосферы. (На доску вывешивается плакат. На нем диаграмма, иллюстрирующая масштабы загрязнения воздуха природными (31–41%) и антропогенными (59–69%) источниками.)

Какие же вещества-загрязнители, опасные для всего живого, попадают в атмосферу? Это кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, медь, сажа, меркаптаны, фенол, бензапирен, хлор, серная и азотная кислоты и другие вещества. (Карточки на магнитах с соответствующими химическими формулами и названиями веществ учитель размещает на доске.) Некоторые из названных мною веществ мы будем изучать в дальнейшем, узнаем их физические и химические свойства и поговорим о таящейся в них разрушительной силе для нашего здоровья.

Схема. Влияние атмосферных загрязнений на человека

Масштабы экологического загрязнения планеты, России, Москвы

Учитель географии. В каких странах мира воздух наиболее загрязнен выхлопными газами транспорта?

Учащиеся. Наибольшая опасность загрязнения атмосферы выхлопными газами угрожает странам с мощным автопарком. Например, в США на автотранспорт приходится примерно 1/2 всех вредных выбросов в атмосферу (до 50 млн т ежегодно). Автопарк Западной Европы ежегодно выбрасывает в воздух до 70 млн т вредных веществ, причем в Германии, например, 30 млн автомобилей дают 70% общего объема вредных выбросов. В России положение усугубляется тем, что автомашины, находящиеся в эксплуатации, соответствуют экологическим нормам только на 14,5%.

Загрязняет атмосферу и воздушный транспорт шлейфами выхлопов от многих тысяч самолетов.

Учитель географии. Согласно экспертным оценкам, в результате деятельности мирового автопарка (а это около 500 млн двигателей) в атмосферу ежегодно поступает одного только углекислого газа 4,5 млрд т.

Учитель биологии. Чем же опасны эти загрязнители? Тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть – оказывают вредное влияние на нервную систему человека, угарный газ – на состав крови; сернистый газ, взаимодействуя с водой дождей и снегов, превращается в кислоту и вызывает кислотные дожди. Каковы же масштабы этих загрязнений?

Учащиеся. Главные регионы распространения кислотных дождей – США, Западная Европа, Россия. В последнее время к ним следует отнести и промышленные районы Японии, Китая, Бразилии, Индии.

Учитель географии. С распространением кислотных осадков связано понятие трансграничности – расстояние между районами их образования и районами выпадения может составлять сотни и даже тысячи километров. (Примеры этих явлений показаны синими стрелками на карте мира.)

Учащиеся. Например, главный «виновник» кислотных дождей на юге Скандинавии – промышленные районы Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Германии. В канадские провинции Онтарио и Квебек кислотные дожди переносятся из соседних районов США. На территорию России эти осадки переносятся из Европы западными ветрами.

Учитель географии. Ребята по литературным источникам ознакомились с состоянием атмосферы в разных регионах и выявили страны мира и районы с высоким уровнем суммарного загрязнения воздуха. Послушаем их.

Учащиеся. Неблагополучная экологическая ситуация сложилась на северо-востоке Китая, в тихоокеанском поясе Японии, в городах Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. В России в 1993 г. в 231 городе с общим населением 64 млн человек содержание вредных веществ в воздухе превышало нормы. В 86 городах 40 млн человек проживают в условиях, когда загрязнения превышают нормы в 10 раз. Среди этих городов Брянск, Череповец, Саратов, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Норильск, Ростов (выходит учащийся и на карте отмечает их флажками).

По количеству вредных выбросов первое место в России занимает Уральский регион. Так, в Свердловской области состояние атмосферы не отвечает нормам на 20 территориях, где проживает 60% населения. В г. Карабаше Челябинской области медеплавильный завод ежегодно выбрасывает в атмосферу по 9 т вредных соединений на каждого жителя. Частота заболеваний раком здесь составляет 338 случаев на 10 тыс. жителей.

Тревожная ситуация сложилась также в Поволжье, на юге Западной Сибири, в Центральной России. В Ульяновске больше, чем в среднем по России, люди страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. Заболеваемость раком легких с 1970 г. выросла в 20 раз, в городе зарегистрирован один из самых высоких уровней детской смертности в России.

В г. Дзержинске на ограниченной территории сосредоточено большое количество химических предприятий. За последние 8 лет здесь произошло 60 выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу, приводивших к чрезвычайным ситуациям, в ряде случаев повлекших за собой гибель людей.

В Поволжье до 300 тыс. т сажи, золы, копоти, оксидов углерода обрушиваются на жителей городов ежегодно.

Учитель географии. Все это, к сожалению, так. На карте видно, что критическая ситуация сложилась в наиболее густонаселенных районах. А чист ли воздух в Москве, в городе, где мы с вами живем?

Учащийся. Москва занимает 15-е место среди городов России по суммарному уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Схема. Парниковый эффект

Исследовательская работа учащихся

Обсуждение результатов и выводы о состоянии атмосферы в районе Ново-Переделкино.

Учитель биологии. Экологическое состояние воздуха в нашем районе мы с вами попробовали изучить сами в рамках проекта «Чистый воздух». Результаты экологических исследований и выводы представят руководители творческих групп.

Первый учащийся. Наша группа изучала кислотность осадков. Мы собирали свежевыпавший снег и измеряли кислотность талой воды с помощью индикаторной бумаги. Показатель кислотности всех проб составил от 6 до 7 единиц. Это соответствует чистой дождевой воде. Это значит, что в период исследования (2 недели) в атмосферном воздухе не было сернистого газа.

Второй учащийся. Мы изучали загрязнение воздуха твердыми частицами. Для этого на балконах своих квартир вывешивали карточки с липкой лентой на двое суток. Прозрачную липкую ленту мы рассматривали под микроскопом и убедились, что загрязнение твердыми частицами в эти два дня в нашем районе было незначительное. Мы предположили, что воздух очистил снег, который был очень сильным накануне.

Третий учащийся. Мы обследовали деревья вокруг школы и обнаружили на стволах листоподобные лишайники. Они имеют повышенную чувствительность к сернистому газу. Их наличие свидетельствует о том, что воздух в нашем районе достаточно чистый.

Учитель биологии. О результатах изучения состояния воздуха в школе по проекту «Экология школы» расскажет наш гость, ученик 9-го класса. (Ученик представляет результаты своих исследований на графике и диаграмме.)

Учитель биологии. Итак, проблем много, среди них есть проблемы глобальные и есть проблемы локальные. Можем ли мы что-то сделать для их решения?

Учитель химии. Я верю, что ваше поколение сможет внедрить во все отрасли промышленности новые технологии – безотходные, не загрязняющие воздух, почву, природные воды.

Учитель географии. Я надеюсь, что вы сможете использовать энергию Солнца, ветра, волн, приливов и отливов, тепло Земли и сделаете эти источники энергии традиционными.

Учитель биологии. Не будем ждать завтра! Подумаем, что может сделать сейчас каждый из нас! Есть ли у вас какие-нибудь предложения?

Учащиеся. Нужно экономить бумагу – для каждого листа бумаги срубают дерево.

– Нужно экономить воду – на ее очистку тратится энергия.

– Нужно экономить электроэнергию.

– Будем носить в школе сменную обувь – будет чище воздух.

– Будем беречь зеленые насаждения и газоны в своем районе.

– Будем ухаживать за посадками вокруг школы, сажать новые саженцы.

– Нужно это рассказывать всем знакомым, чтобы они делали то же.

Учитель химии. Праву человека на охрану здоровья соответствует гражданская обязанность бороться за чистоту атмосферы.

Есть одна планета-сад

В этом космосе холодном.

Только здесь леса шумят,

Птиц скликая перелетных.

И стрекозы только тут

В речку смотрят удивленно.

Здесь в траве живет беспечно

Стрекотун-певун кузнечик,

Юный ветер, хулиган,

Щекочет старый океан,

Грациозные дельфины

Вальс танцуют и поют,

В общем, счастливо живут.

Здесь лишь утро золотое,

Воздух нежно-голубой,

Дышится легко и вволю.

Забываем мы порой –

Воздух дан в аренду нам,

Он один на всех землян.

Чтобы жизнь торжествовала,

Охранять нам воздух надо.

Береги свою планету,

Ведь другой на свете нету!

Источник

ОкеаникА

Растительный мир океана.

Растительный мир океана главным образом состоит из одноклеточных водорослей, в совокупности составляющих 1300 видов. Из них большая часть относится к так называемым диатомеям и перидинеям. Донная фауна Тихого океана насчитывает приблизительно 4000 видов водорослей, сосредоточенных в прибрежных акваториях, а также до 29 видов (морских трав) цветковых растений. В умеренных и более холодных частях океана наблюдается массовое распространение бурых водорослей, в частности из группы ламинариевых.

Растительность в тропических регионах представлена мангровыми зарослями и коралловыми рифами. Здесь сосредоточена большая часть фукусовых, крупно зеленых и красных водорослей, являющихся с коралловыми полипами главными рифообразующими организмами.

Каулерпа – одноклеточный гигант

Категория: Растения океана

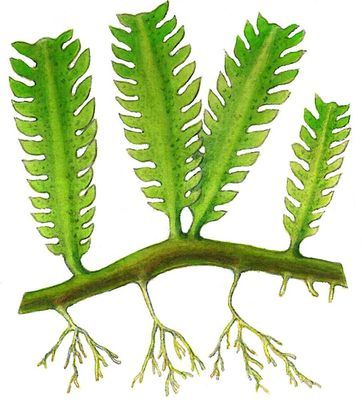

Каулерпа – одноклеточный гигантУвидев каулерпу, ни за что не подумаешь, что все растение целиком это всего одна клетка! Каулерпа относится к зеленым водорослям, но имеет ярко выраженное корневище, «листья» и «веточки», которые являются частями одной-единственной клетки, разделенной на участки своеобразными балками-перегородками. Это уникальное растение является крупнейшей одноклеточной водорослью, длина некоторых видов достигает 3 метров.

Распространена каулерпа по всему земному шару. Не выносит она лишь очень холодных вод и термальных источников. Особенно комфортно чувствует себя в прибрежных тропических водах. Морские животные поедают ее неохотно или не едят совсем, так как многие виды каулерпы содержат токсичные вещества, вызывающие отравление. Некоторые обитатели тропических вод выработали иммунитет к «яду» каулерпы, у животных умеренных широт такого иммунитета нет. Из-за своей неприхотливости и низкой питательной ценности каулерпа активно разрастается, в некоторых районах ее даже считают сорняком. Она заполоняет собой полюбившуюся территорию, вытесняя другие водоросли, а вместе с ними и морскую живность, в том числе и промысловые виды рыб. Некоторые виды Каулерпы употребляют в пищу, водоросль имеет острый вкус. Считается, что регулярное и долгосрочное употребление каулерпы в пищу может вызвать отравление.

Филлофора – подводное перекати-поле

категория: Растения океана

Филлофора – подводное перекати-полеФиллофора относится к красным водорослям. Это некрупное, яркое и ветвистое растение распространено повсеместно в умеренных и холодных водах. Филлофоры бывают двух видов: одни растут, прикрепляясь широкой подошвой ко дну, а другие, свободно «перекатываясь», образуют огромные залежи. Самым известным местом обширных зарослей филлофоры является знаменитое филлофорное поле Зернова, которое находится в Черном море. Пушистые «ковры» филлофоры то спокойно лежат на дне, то, под действием волн и течений, образуют валы, которые «путешествуют» то в одну, то в другую сторону.

Внешне филлофора ничем не примечательна – кустик высотой около 50 сантиметров, толстая ножка и множество веточек-отростков. Интересен яркий, особенно по сравнению с другими водорослями этого вида, красный цвет и то, с каким удовольствием селятся в ее зарослях разнообразные подводные обитатели. Черви, моллюски, рачки, рыбы – почти вся живность, избравшая местом дислокации филлофорные заросли, умело приспособилась к проживанию среди приветливых залежей этой водоросли, приобретя красный цвет или хотя бы красные оттенки в окрасе. Когда моряки, работавшие вместе с академиком Зерновым, выуживали со дна Черного моря огромные комья филлофоры, они обнаруживали среди растительного месива удивительное множество красных животных разных видов, которые обычно имеют другую окраску.

Ламинария

категория: Растения океана

Ламинария – бурая морская водоросль, широко известная как «морская капуста». Включает в себя около 30 видов, самые ценные – пальчато-рассеченная, сахаристая и японская ламинария. Последнюю употребляют в пищу по всему миру, а сахаристую и пальчато-рассеченную ламинарию используют в косметологии и медицине. Из всех водорослей ламинария самая широко используемая в пищевой промышленности. Ее ценят за высокое содержание йода, витаминов и минералов, которые присутствуют в ламинарии в легкоусвояемых формах. Продолжительность жизни этого растения около 5 лет, но в районах промышленной добычи морскую капусту собирают на 2 году жизни.

Ламинария не любит стоячих вод, особенно густые заросли этой водоросли образуются в местах постоянных течений. Вид у нее незамысловатый – на небольшом стволике, который крепится ко дну «корешками» или имеет у основания пластинку, растут широкие и длинные, иногда до 30 метров, гладкие или морщинистые слоевища.

Собирают ламинарию после шторма, летом и ранней осенью. В некоторых районах морскую капусту выращивают и собирают с помощью специальных приспособлений, которые цепляют растения и вырывают с корнем. Ламинарию солят, маринуют, едят в сыром виде и сушат. Морская капуста одна из первых, а может и первая водоросль, которую человек стал использовать для своих целей.

Нереоцистис – молочная водоросль

категория: Растения океана

Нереоцистис – молочная водоросль второе по величине подводное растение нереоцистис достигает в длину около 50 метров, встречаются почти стометровые экземпляры. Эта водоросль образует довольно густые леса, через которые иногда невозможно пробиться на небольшом судне.

Нереоцистис имеет довольно причудливую форму: длинный тонкий ствол заканчивается крупным пузырем-набалдашником, от которого расходятся в разные стороны широкие пластины-«листья».

Нереоцистис, несмотря на свои внушительные размеры – однолетник. Каждый год новые растеньица укореняются среди камней и ракушек, вытягиваются в длину на 30-50 метров, и выбрасывают в воду до 5 триллионов спор, после чего растения погибают. Во время «цветения», от такого огромного количества микроскопических «семян», вода становится мутноватой и приобретает белый оттенок, будто какой-то хулиган вылил за борт бочку молока.

Интересен нереоцистис еще и тем, что его просто обожают морские ежи и некоторые другие беспозвоночные. Почему – ученые не могут выяснить. Среди зарослей нереоцистиса обычно произрастают другие виды намного более нежных и питательных водорослей. Однако ежи по непонятным причинам игнорируют их, поедая малопитательный нереоцистис в огромных количествах.

Бородатая водоросль – цистозейра

категория: Растения океана

Цистозейра бородатая – небольшая бурая водоросль около метра высотой, произрастающая повсеместно, но главным образом в Индийском и Атлантическом океанах, широко распространена в Черном, Охотском и Японском морях.

Цистозейра довольно красивое растение, похожее на кораллы, только мягкие на ощупь. На толстой ножке, которая прочно крепится к камням или ракушкам, растет множество веточек, расположенных почти хаотично. Предпочитает цистозейра прибрежные, обязательно чистые воды. При загрязнении окружающей среды промышленными отходами она «отступает» вглубь океана.

Из-за того, что на цистозейре селятся миллионы микроскопических водорослей и животных, она похожа на пушистую бороду – отсюда и название. Помимо одноклеточных, в ее зарослях находят приют множество беспозвоночных и ракообразных. Цистазейра дает им пищу, защиту от штормов и хищников, а копошащиеся толпы соседей снабжают растение необходимой для роста углекислотой.

Такие скопления мелкой живности привлекают более крупных обитателей морских глубин. В чаще цистозейры кормятся и размножаются кефаль, ставрида, хамса и еще более 30 видов рыб. Крупные заросли этой водоросли охраняются, государства следят за качеством прибрежных вод, так как вместе с цистозейрой исчезает и ценная промысловая рыба.

Макроцистис – гигант подводного мира

категория: Растения океана

Макроцистис – гигант подводного мира.Макроцистис – уникальная бурая водоросль семейства ламинариевых. Это самое большое подводное растение, а может и самое большое растение на земле. По некоторым данным, длина макроцистиса может достигать 300 метров!

Заросли этого растения образуют целые подводные леса, в которых с большой охотой селится разнообразная живность. Бесконечные ленты макроцистиса, с множеством «ответвлений» и «листьев», выстраиваются в сказочные чащи. Мощные «стебли» растений (иногда не уступающие по толщине стволам деревьев) выдерживают самые сильные штормы, и способны остановить ход небольшого судна! Корни так крепко цепляются за дно, что вырвать растение можно только вместе с куском камня.

Ученые до конца не выяснили, каким образом размножается эта водоросль, ведь растет макроцистис на больших глубинах, и как туда попадают молодые растеньица – не вполне понятно. Считается, что споры макроцистиса прорастают, только оказавшись на мелководье. Молодняк крепится к небольшим камешкам, которые вместе с отливами и течениями попадают в открытое море. Камень, к которому прикреплен молодой макроцистис, служит грузилом, при помощи которого молодняк опускается на глубину 30-40 метров. Оказавшись в подходящих для развития условиях, макроцистис укореняется и начинает весьма быстро расти, прибавляя по 10 сантиметров в день!

Источник