Течения Мирового океана

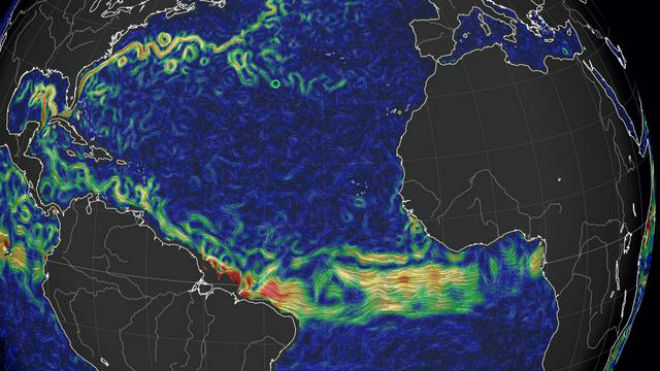

Крупные океанические течения давно известны человечеству. Огромная водная масса движется беспрерывно, формируя течения Мирового океана, называемые также “морскими реками” за стабильность формы и устремленность в неизменном направлении. Под влиянием инерционной силы Кориолиса, обусловленной осевым вращением планеты, вода в северном полушарии направлена по часовой стрелке, в южном – против.

Причины образования течений в Мировом океане

Океанические (и морские) течения – перемещение водной массы, провоцируемое воздействием различных факторов. Средняя скорость потоков составляет 10 м/с, глубина распространения – до 300 м.

Причинами океанических течений являются следующие факторы:

- осевое вращение планеты;

- движение воздушных масс (на глубинные потоки ветер не влияет);

- гравитационная сила, связывающая планету со спутником;

- рельефные формы морского дна;

- контуры континентов;

- температурные и солевые показатели воды.

Морские течения появляются по тем же причинам, что и океанические. Но меньшее пространство акватории и меньшая глубина сокращают масштабность движения потоков воды, иногда придают им своеобразный характер. Так, в Черном и Средиземном море образуются круговые потоки, спровоцированные силой вращения Земли. В Белом море наблюдаются выраженные приливные и отливные процессы.

Самое холодное мощное течение – Западных Ветров, движущееся вокруг Антарктиды. Фактор его формирования – постоянные ветры, направленные на восток, захватывающие значительные территории от умеренного пояса до берегов покрытого льдами континента. Ширина потока достигает 2,5 тысяч км, глубина – 1 км. Ежесекундно смещается около 200 млн. тонн воды. Высокая скорость и большая глубина обусловлены отсутствием преград на пути водной массы.

Самое теплое сильное течение – Гольфстрим, начинающееся в Мексиканском заливе, несущее теплую воду из тропиков в холодные широты Атлантики. Существованием Гольфстрима обусловлен мягкий умеренный климат Европы. Ежесекундно поток несет почти 80 млн. тонн воды.

Классификация течений

Океанические течения классифицируются по:

- глубине прохождения в толще воды;

- температурным показателям;

- длительности существования;

- факторам возникновения;

- направлению;

- характеру потока.

По температурным показателям выделяются:

- холодные (холоднее окружающей водной массы);

- теплые (теплее);

- нейтральные (поток не отличается от окружающей воды).

Теплые течения Мирового океана направлены из экваториальных широт, холодные – устремлены к экватору. Соленость холодных масс меньше, чем теплых. Это обусловлено тем, что они устремляются из регионов, где больше осадков, но меньше испарение, либо где воды опресняются тающими льдами.

По направлению выделяют виды:

- зональные (устремленные в восточно-западном направлении);

- меридиональные (в юго-северном).

По длительности существования:

- устойчивые (сила и направление не меняются во времени);

- неустойчивые (сила и направление меняются);

- случайные (появляются однократно под влиянием кратковременного фактора).

По вызывающим факторам:

- Плотностные. Более соленая и плотная вода стремится в область, где соленость ниже.

- Сточные. Вода устремляется из зоны с высоким уровнем в зону с низким, формирует на побережье мягкие климатические условия.

- Компенсационные. Вода возвращается в зону с низким уровнем, формирует на побережье засушливый климат.

- Дрейфовые. Появляющиеся под влиянием постоянно существующей массы воздуха.

- Ветровые. Формирующиеся под влиянием периодической воздушной массы.

- Приливные и отливные. Образуемые силой притяжения спутника.

По характеру потока:

- прямые;

- искривляющиеся;

- циклональные;

- антициклональные.

По нахождению под океанической поверхностью:

Ученые долго полагали, что на глубине океанские воды практически неподвижны. Но научные исследования, проводимые при помощи подводных аппаратов, помогли установить наличие слабых и мощных глубинных течений, располагающихся под поверхностными.

Подводные течения не зависят от перемещения воздушных масс, а обуславливаются температурными и химическими различиями между водными массами. Холодная и соленая вода, столкнувшись с теплой и неплотной, опускается под нее, устремляется к донной поверхности. Образовавшаяся плотная и тяжелая масса движется из холодных в экваториальные широты, где устремляется вверх, становится поверхностной. Формируется глубинно-поверхностный круговорот воды. Поскольку плотный поток движется медленно, круговорот занимает несколько лет.

Основные течения Мирового океана

Вода в Мировом океане беспрерывно движется в составе тысяч крупных и небольших взаимосвязанных потоков, сливающихся и распадающихся.

Существование поверхностных течений Мирового океана обусловлено движением атмосферных масс. Посредством течений вода, нагретая солнечным излучением, распределяется по планете. После нагревания воды Солнцем в экваториальных широтах течение направляется в холодные широты, а оттуда охлажденная вода возвращается к экватору.

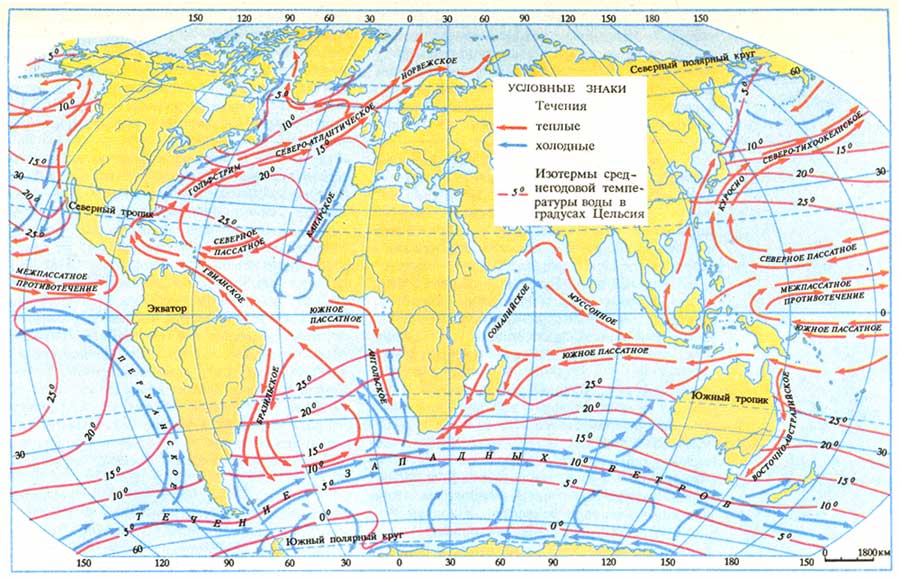

В планетарном потоке циркулирующей воды выделяются несколько самых крупных течений:

- в Тихом океане и прилегающих морях – 12;

- в Атлантическом – 11;

- в Индийском – 5;

- в Северном Ледовитом – 1.

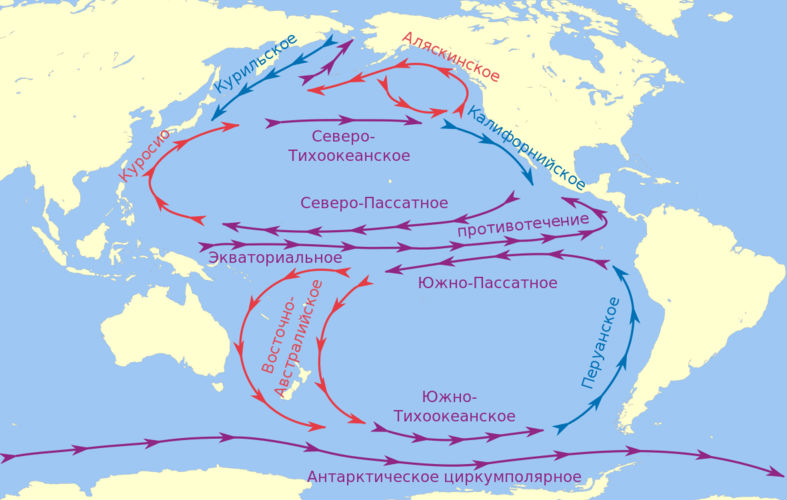

Тихий океан

Сформированы крупнейшие теплые течения:

- Куросио. Движется от Тайваня к Японскому архипелагу. Делится на Северо-Тихоокеанское, идущее до Американских берегов, и Цусимское, огибающее север Японии.

- Восточно-Австралийское.

- Аляскинское.

- Калифорнийское. Ветвь Северо-Тихоокеанского, движущаяся вдоль калифорнийского берега.

- Перуанское. Приток Южного Пассатного, огибающий Галапагос.

- Курильское.

- Северное Пассатное. Направлено от полуострова Калифорния к Филиппинам. Возле Тайваня превращается в Куросио.

- Южное Пассатное. Устремлено от Галапагоса к южному австралийскому берегу. Переходит в Восточно-Австралийский поток.

- Северо-Тихоокеанское. Исходит из Куросио. Движется от Японии к Америке. Является истоком Калифорнийского и Аляскинского.

- Южно-Тихоокеанское.

- Алеутское.

- Экваториальное (Межпассатное) противотечение.

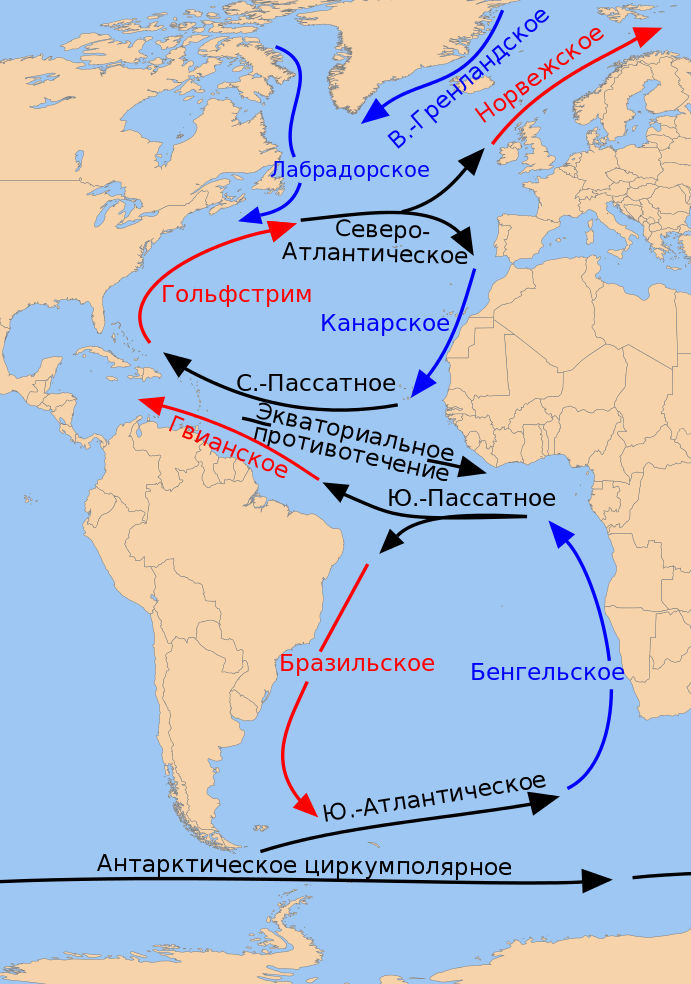

Атлантический океан

- Гвианский.

- Бразильский. Приток Южного Пассатного, исходящий из прибрежных вод Бразилии.

- Северо-Атлантический. Начинается возле Ньюфаундленда, формирует несколько разнонаправленных потоков.

- Гольфстрим. Зарождается близ Флориды, идет к Ньюфаундленскому шельфу.

- Фолклендский.

- Канарский. Ответвление от Северо-Атлантического.

- Лабрадорский. Начинается у Канарских островов, входит в Гольфстрим.

- Бенгельский. Начало у южных африканских берегов. Конец – Южный Пассатный.

- Северный Пассатный. Формируется у западных африканских берегов, направляется к Антильскому архипелагу, расходится на Антильскую и Гвианскую ветви.

- Южный Пассатный. Исток у африканского берега. Направлен к южноамериканскому берегу, дает Бразильскую и Гвианскую ветви.

- Южно-Атлантический.

Индийский океан

- Игольное (теплое).

- Западно-Австралийское (холодное).

- Нейтральные: Муссонное (соединяющееся с Межпассатным), Южное Пассатное (идущее от Австралии к Мадагаскару, формирующее Мозамбикскую и Межпассатную ветку), Сомалийское (начинающееся от Южного Пассатного, переходящее в Муссонное).

Северный Ледовитый океан

Большой поток один – Восточно-Гренландский, огибающий восток Гренландии.

Отдельно следует выделить течение Западных Ветров, смыкающееся вокруг Антарктиды кольцом, захватывающее все меридианы.

Значение океанических течений невозможно переоценить. Они формируют климат планеты, обеспечивают существование жизни в морских глубинах и расселение живых организмов по островам и континентам, переносят частицы грунта на большие расстояния, изменяя донный рельеф. Благодаря непрерывному обмену водных масс во всех слоях океана, кислород и питательные вещества, необходимые для водных обитателей, распределяются равномерно. Теплые потоки, омывая побережья, формируют мягкий и влажный климат, холодные – сухой и пустынный.

Источник

Реферат: Течения Мирового океана

Горизонтальный перенос масс воды из одного места океана ил! моря в другое называется течением. Эти посту нательные движения воды играют огромную роль в жизни Мирового океана: способствуют обмену вод, перераспределению тепла, изменению береге переносу льдов, а также оказывают большое влияние на циркуляцию атмосферы и на климат различных частей Земли.

Всe огромное разнообразие по следующим признакам:

1. По происхождению (по факторам или силам, их вызывающим);

2. По устойчивости;

3. По глубине расположения;

4. По характеру движения;

5. По физико-химическим свойствам.

1. По происхождению течения делятся на фрикционные, градиентные и приливно-отливные.

Фрикционные течения, вызванные временными ветрами, называются ветровыми, в отличие от дрейфовых, вызванных постоянными (господствующими) ветрами.

В группе градиентных течений можно выделить:

а) бароградиентные, связанные с изменением атмосферного давления;

б) стоковые, которые возникают в случае устойчивого поднятия уровня воды, вызванного ее притоком, обилием атмосферных осадков или, наоборот, в случае опускания уровня, обусловленного оттоком воды, ее испарением;

в) плотностнью (конвекционные), обусловленные горизонтальным градиентом плотности воды.

Приливно-отливные течения создаются горизонтальной составляющей приливообразующих сил. Наибольшую скорость эти течения имеют в узких проливах (до 22 км/ч), в открытом океане она не превышает 1 км/ч.

В море редко наблюдаются течения, обусловленные только одним из указанных факторов или процессов. Обычно причины возникновения течений действуют одновременно, и течения нередко являются комплексными.

После прекращения действия силы, вызвавшей течение, оно еще некоторое время может существовать как инерционное.

2. По устойчивости выделяют постоянные, периодические и временные течения.

Постоянными называют течения, всегда наблюдающиеся в одних же районах океана и мало меняющиеся по скорости и направлению за сезон или год. Примером таких течений являются пассатные течения океанов, Гольфстрим и др.

Направление и скорость периодических течений изменяются пески в соответствии с характером изменения вызвавших их (муссонов, приливов).

Временные (непериодические) течения вызываются случайными причинами (обычно ветром), и в изменении их нет закономерности.

3. По глубине расположения можно выделить течения поверхностные, глубинные и придонные.

4. По характеру движения выделяют меандрирующие, прямолинейные и криволинейные течения. Последние можно подразделить на циклонические, представляющие собой круговые течения против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке — в южном, и антициклонические, движущиеся наоборот. 5. По физико-химическим свойствам различают течения теплые, холодные и нейтральные, соленые и распресненные. Характер течений определяется соотношением температуры или соответственно солености масс воды, формирующих течение, и окружающих вод. Если их температура выше температуры окружающих вод, течения называют теплыми, а если ниже — холодными Аналогично определяются соленые и распресненные течения. Все главнейшие течения можно считать дрейфовыми, т. е. обусловленными постоянным воздействием движущихся воздушных масс на подстилающую водную поверхность. Изучение дрейфовых течений позволило вывести ряд закономерностей (законы Экмана), которым эти течения подчиняются:

1. Направление течений под воздействием силы Кориолиса отклоняется от направления вызвавшего его ветра в северном полушарии вправо, в южном — влево, причем это отклонение может достигать 45°.

2. На направление течения влияет конфигурация берегов — приближаясь к берегу, течение раздвигается, причем, если течение подходит под косым углом, то большая ветвь следует в сторону тупого угла.

3. Скорость дрейфового течения (V) прямопропорциональна скорости ветра (W) и уменьшается с увеличением широты места.

4. Вследствие течения движение воды, вызванное ветром на поверхности, постепенно передается расположенным ниже слоям.

Скорость течения при этом убывает в геометрической прогрессии, а направление течения (под влиянием вращения Земли) все более отклоняется и на некоторой глубине оказывается противоположным поверхностному. Эта глубина называется глубиной трения. Скорость здесь, согласно теории, составляет 1/23 скорости на поверхности. Таким образом, даже самые постоянные ветры создают движение воды только в поверхностном слое (слой Экмана) мощностью до 200 м, а суммарный перенос в нем направлен вправо от вектора ветра в северном полушарии и влево — в южном, причем величина отклонения от направления ветра достигает 90°. Чтобы течение распространялось до глубины трения, нужно около 5 месяцев.

На мелководье отклонение течения от направления ветра уменьшается, и там, где глубина меньше 1/10 глубины трения, отклонения вообще не происходит.

С учетом этих закономерностей, а также общих особенностей циркуляции атмосферы над океаном, вырисовывается следующая общая схема распределения течений в океане.

Пассаты в Северном полушарии обусловливают возникновение пассатного течения севернее экватора, которое под действием силы Кориолиса приобретает широтное направление и пересекает океан с востока на запад. В южном полушарии южнее экватора устанавливается такое же пассатное течение. У западного берега океана северное пассатное течение под влиянием конфигурации берега отклоняется к северу, а южное — к югу. В пределах 30—40° с. ш это течение под действием силы Кориолиса приобретает широтное направление и пересекает океан с запада на восток. У восточного берега оно раздваивается. Южная ветвь течения устремляется вдоль берега, обеспечивая принос более холодных вод в тропические районы и постепенно отклоняясь к западу, вливается в северное пассатное течение, замыкая таким образом северное циркуляционное кольцо верная ветвь, также распространяясь вдоль берега, образует теплое течение, поскольку здесь происходит перенос более теплых вод с юга. Отклоняясь к западу под воздействием конфигурации Северно-Американского материка, в Тихом океане эта ветвь образует второе северное циркуляционное кольцо, значительно меньшее, чем первое. В Атлантическом океане подобное кольцо также имеется, но севернее его, благодаря сложному распределению пространств суши и моря, здесь образуется еще одно небольшое циркуляционное кольцо в пределах Норвежского моря.

В Южном полушарии картина аналогичная, но второго кольца течений нет. На юге, там где расположено сплошное водное пространство, существует мощное дрейфовое течение западных ветров (круговое антарктическое), соединяющее воды трех океанов воедино.

Вдоль экватора, между северным и южным пассатными течениями, образуется экваториальное противотечение, имеющее в отличие пассатных направление с запада на восток. Оно в значительной мере имеет характер стокового и питается ответвлениями пассатных течений.

Поверхностные течения, возбуждаемые ветром, заметны только в верхнем слое в несколько десятков метров, поэтому долго считали, что в глубинах океана нет перемешивания воды течениями.

Однако, начиная с 1952 г., одно за другим были обнаружены глубинные противотечения в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Их рассматривают как компенсационные, обеспечивающие недостаток воды, вызванные поверхностными течениями. Под глубинными противотечениями в ряде районов Мирового океана обнаружены течения противоположного направления (придонные). Очевидно, в океане существует многосерийное движение вод, пока еще не изученное.

В морях и заливах течения имеют свои особенности, обусловленные природными условиями прилегающих территорий. Во внутриматериковых морях северного полушария, как правило, течения имеют круговой характер и направлены против часовой стрелки (циклонический тип). Они движутся вдоль берега вокруг всей акватории (Средиземное, Черное, Балтийское, Гудзонов залив и др. моря). Почти такие же системы течений, но более осложненные, наблюдаются в Беринговом, Охотском, Японском, Желтом морях, в Бенгальском заливе.

В некоторых морях, например, в Белом, хорошо выражены приливо-отливные течения. В Мексиканском заливе, Северном, Саргассовом морях существует сложная система круговых течений, направленных по часовой стрелке и связанных с системой общеокеанских течений.

В проливе течение может быть направлено как в реке в одну сторону (проточные проливы) или перемещаться в двух противоположных направлениях (обменные проливы). Причем в обменных проливах обмен потоков воды может осуществляться как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.

Источник