Бассейн Белого моря

Около 13 тыс. лет назад бассейн Белого моря заполнился талыми водами ледника, в результате чего возникло пресное ледниковое озеро. Его уровень на 50 — 60 м превышал современный уровень моря. При дальнейшем сокращении размеров ледника и освобождении горла Белого моря ото льда возникла связь с Северным Ледовитым океаном. Образовался солоноватый водоем. К периоду аллереда (10 — 12тыс. лет назад) приурочена значительная трансгрессия (поднятие уровня) Белого моря. В последующий период происходило потепление климата, и в области Белого моря наблюдалась еще одна морская трансгрессия. В атлантический период в результате постепенной трансгрессии западного берега Белого моря оно продолжало сокращаться в размерах. При этом возникало множество полупресноводных и пресноводных озер — бывших морских заливов. Читать далее…

Реки бассейна Белого моря:

Реки в данном разделе расположены по принципу бассейновой принадлежности: океан — море — река — приток 1 порядка — приток 2 порядка — приток 3 порядка, и т.д.

Бабья — река на Онежском полуострове в Архангельской области России.

Варзуга — река Кольского полуострова. Мурманская область, Терский берег.

Вежма — река, протекающая на Онежском полуострове в Приморском районе Архангельской области России.

Вейга — река в Приморском и Онежском районах Архангельской области.

Выг — река в республике Карелия. Верхняя часть носит название Верхний Выг , нижняя часть реки — Нижний Выг

Золотица — река, протекающая на Онежском полуострове в Архангельской области

Калга — река в Кемском и Лоухском районах Карелии.

Кемь — река в республике Карелия.

Кереть — река в республике Карелия

Кехта (Слободская) — река в Архангельской области, левый приток Северной Двины

Колежма — река в республике Карелия

Кузема — река в республике Карелия

Куз-река — река в республике Карелия

Кумжевая — река, протекающая на Онежском полуострове в Приморском районе Архангельской области

Куна — река центра Кольского полуострова. Мурманская область.

Кушерека — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Белое море.

Кянда — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Белое море.

Летняя — река в Кемском районе республики Карелия.

Лопшеньга — река в Приморском районе Архангельсой области. Протекает на Онежском полуострове.

Лямца (Лямица) — река, протекающая в Приморском и Онежском районах Архангельской области

Малошуйка — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Белое море.

Мезень — река Архангельской области и республики Коми

Мягрека — река в республике Карелия

Нива — протекает на Кольском полуострове, Мурманская область России.

Нижма — река в Онежском районе Архангельской области

Нименьга — река в Онежском районе Архангельской области. Впадает в Белое море.

Нюхча — река в Архангельской области и Карелии.

Онега — река Архангельской и Вологодской области.

- Икса — левый приток реки Онега

- Кена — левый приток реки Онега

- Кожа — левый приток реки Онега

- Моша — правый приток реки Онега

- Сомба — левый приток реки Онега

Письем — река Мурманской области, водосборный бассейн оз. Имандра, реки Нива и Белого моря.

Поной — река Мурманской области. Восток Кольского полуострова.

Поньгома (Паньгома) — река в Кемском районе Карелии.

Порья — река в Мурманской области.

Пурнема — река в Онежском районе Архангельской области.

Руйга — река, протекающая в Беломорском районе республики Карелия

Северная Двина — река Архангельской и Вологодской области.

Авнюга — левый приток Северной Двины.

Большая Кирокса — правый приток Северной Двины.

Большая Юра — правый приток Северной Двины.

Большая Свага — правый приток Северной Двины.

Ваеньга — правый приток Северной Двины.

Вага — левый приток Северной Двины

Верхняя Тойма — правый приток Северной Двины

Вычегда — правый приток Северной Двины

Евда — левый приток Северной Двины

Ёрга — правый приток Северной двины

Лындога — левый приток Северной Двины

Лявля — правый приток Северной Двины

Моржевка — левый приток Северной Двины

Нижняя Тойма — правый приток Северной Двины

Нюма — левый приток Северной Двины

Обокша — левый приток Северной Двины

Пинега — правый приток Северной Двины

Пянда — левый приток Северной Двины

Сельменьга — правый приток Северной Двины.

Смердья — левый приток Северной Двины

Сия — левый приток Северной Двины

Сойга — левый приток Северной Двины

Стрига — левый приток Северной Двины

Сухона — левый приток Северной Двины

Вологда — правый приток Сухоны

Двиница — левый приток Сухоны

Лежа — правый приток Сухоны

Л уженьга — правый приток Сухоны

Пельшма — левый приток Сухоны

Уфтюга — левый приток Сухоны

Шуя — правый приток Сухоны

Тёда — правый приток Северной Двины

Топса — правый приток Северной Двины.

Тулгас — левый приток Северной Двины

Усолка — левый приток Северной Двины

Чируха — правый приток Северной Двины.

Юг — правый приток Северной Двины

Сиг — река в республике Карелия

Солза — река Архангельской области.

Казанка — правый приток реки Солза.

Пележма — левый приток реки Солза.

Сума — река в Сегежском и Беломорском районах Карелии

Сюзьма -река в Приморском район Архангельской области.

Тамица (Копосара) — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Белое море.

Умба — река Кольского полуострова. Мурманская область, Терский берег.

Уна — река, протекающая на Онежском полуострове, в Приморсокм районе Архангельской области.

Ундукса — река в республике Карелия.

Унежма — река в Онежском районе Архангельской области.

Усть-Яреньга — река на севере Онежского полуострова, протекает в Приморском районе Архангельской области России

Ухта – река в Онежском районе Архангельской области, впадает в Белое море.

Шуя (Беломорская Шуя, Северная Шуя) — река бассейна Белого моря, протекает в Беломорском районе республики Карелия

Реки, впадающие в Белое море, а также их притоки.

Источник

Часть 2. 3 Водный баланс

3.1. Изученность водного баланса

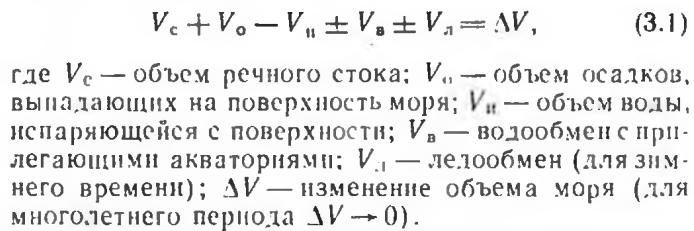

Водный баланс Белого моря, в особенности соотношение таких его составляющих, как материковый сток и водообмен с Баренцевым морем, играющих большую роль в формировании гидрологического режима, является одним из основных климатообразующих факторов моря. Уравнение водного баланса имеет вид

Степень изученности отдельных составляющих водного баланса различна. Первые сведения о стоке крупнейших рек относятся к концу XIX — началу XX в. По расходам р. Северной Двины они датируются 1882 г., а р. Онеги (в п. Надпорожий Погост) — 1914 г. В устье р. Мезени исследования гидрологического режима были начаты в 1914— 1915гг

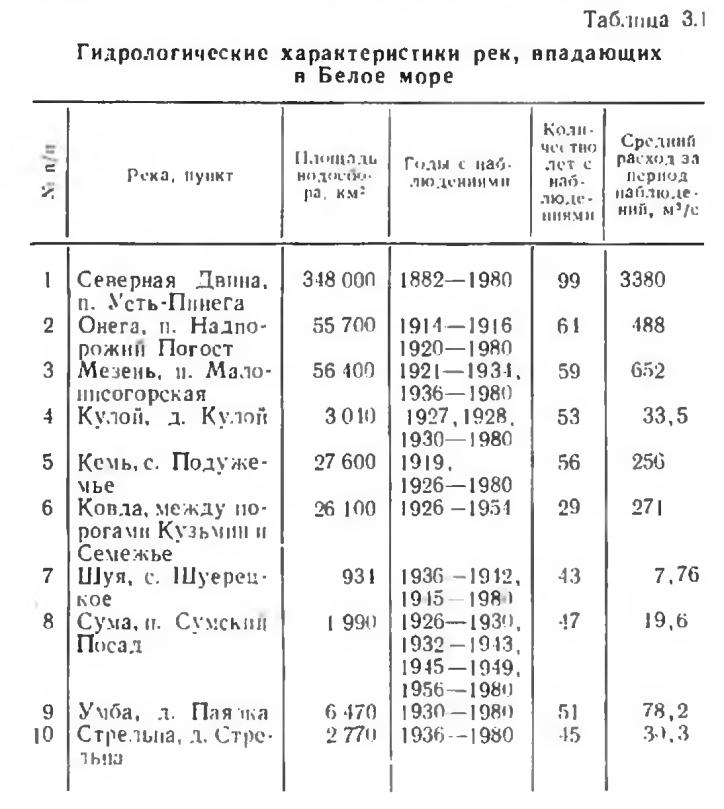

В настоящее время хорошо освещены сетью постов реки, каждая из которых имеет площадь водосбора более 20 000 км 2 . Однако в Белое море впадает много водотоков с площадью водосбора 100— 1000 км 2 , и, например, по Архангельской области из них изучены лишь 0,03% [117]. Кроме того, наблюдения имеют разную длительность (табл. 3.1).

Нормой стока принято считать средний годовой сток за период 60—70 лет.

Количество речной воды, поступающей в Белое море, рассчитано в работе [47] по средним многолетним значениям расходов за весь период наблюдений по 1975 г. включительно. Территория водосбора условно разделена на три района. Район 1 включает водосборы рек Кольского полуострова, впадающих в Белое море между м. Святой Нос и и. Кандалакша (включая р. Ниву), район 2 — водосборы рек Карельской АССР, впадающих между п. Кандалакша и р. Онегой (исключая ее), район 3 — водосборы рек территории Архангельской области, впадающих в море между р. Онегой и м. Канин Нос. Наиболее изученным в гидрологическом отношении можно считать район 3. В целом по всем районам площади водосборов, замыкаемые гидростворами, составляют 88%. В той же работе [47] приводятся средние многолетние значения притока речных вод в Белое море: по району 1— около 24 км 3 /год; по району 2 — 34 км 3 /год; по району 3 — 170 км 3 /год.

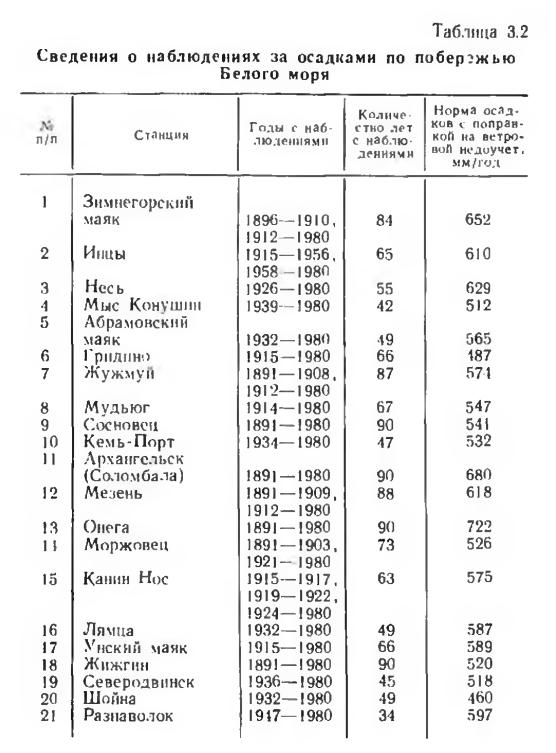

Водообмен с Баренцевым морем является важнейшей составляющей водного баланса Белого моря. Рассчитывался он неоднократно. Впервые результирующий водообмен (200 км 3 /год) был получен В. В. Тимоновым в 1929 г. по разрезу СосновецМегры. Затем в 1960 г. Н. С. Уралов на разрезе м. Канин Нос — м. Святой Нос получил значение выносимых из Белого моря вод, равное 192 км 3 /год. Водообмен Белого и Баренцева морей рассчитывался также на основании связи наблюденных непериодических течений на створе м. Канин Нос — м. Святой Нос с уровнями на близлежащих водных постах [4]. Результирующий перенос беломорских вод, составивший 231 км 3 /год, неплохо согласуется с годовым притоком пресных вод в Белое море, что говорит о большей достоверности этого результата. Значительный интерес представляет внутригодовое распределение водообмена, однако в перечисленных работах оно не рассматривалось. Наблюдения за другой составляющей водного баланса — осадками проводились с конца прошлого века при помощи дождемеров, а впоследствии — осадкомеров на многих прибрежных станциях (табл. 3.2).

Средняя многолетняя годовая сумма осадков, выпадающих на поверхность Белого моря, по данным работы [152] составляет 37,8 км 3 /год. В «Атласе океанов» [8] через Белое море проходит изогиета 600 мм, т. е. годовая сумма осадков оценивается около 50 км 3 /год.

Данные по испарению с поверхности Белого моря не столь обширны. По измерениям, производившимся в 1923— 1933 гг. на о. Мудьюг при помощи эвапарометра Вильда, было получено значение 424 мм/год. Испарение, рассчитанное И. Я. Арсеньевой по методам Шулейкина и Сямойленко, составило 457 и 487 мм/год соответственно. ВМФ ДАНИИ при расчете теплового баланса косвенным методом определялось испарение, в среднем оно составило 400 мм/год [152]. Для районов Белого моря значения испарения получены В. Л. Цуриковым (неопубликованные данные, 1980) по методу Н. П. Гоптарева и Г. Н. Панина [30]. Среднее за 12 лет испарение равнялось 23 км 3 /год.

Из сказанного видно, что наиболее полные и длительные наблюдения проводились за осадками bп речным стоком: ряды на некоторых станциях имеют длительность 80—90 лет. Гораздо хуже обстоит дело с испарением и водообменом Белого и Баренцева морей. Имеющиеся данные по испарению все же позволяют оценить его внутригодовое распределение. О водообмене, к сожалению, этого сказать нельзя.

Оценивая баланс вод Белого моря, представляется целесообразным рассмотреть отдельные его составляющие для основных районов моря.

3.2. Материковый сток

Роль речного стока, годовой объем которого достигает 4 % общего объем Белого моря, исключительно велика. Являясь одним из основных факторов, определяющих водообмен Белого и Баренцева морен, речной сток оказывает влияние на режим циркуляции вод моря

Реки, впадающие в Белое море и имеющие преимущественно снеговое питание, характеризуются высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью

У рек Кольского полуострова весеннее половодье начинается в конце апреля — начале мая. Средний слой стока за этот период составляет 120— 150 мм, из них 70—80% приходится на снеговой сток и 10 — 15% на долю дождей. Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля — первых числах августа н заканчивается в сентябре— начале октября. Средние многолетние нормы стока в этот период 2—7 л/(с*км 2 ). Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября— середине ноября и в среднем продолжается 160— 190 сут [115].

У рек Карелии весеннее половодье начинается в конце апреля — начале мая. Сток за этот период обычно составляет 40—50% годового. Зимняя межень наступает в ноябре — начале декабря и продолжается 130— 150 сут. Самые низкие уровни характерны для конца марта— начала апреля [116].

На весенний сток рек Архангельской области приходится 55—65% годового объема, на период межени — 35—45% (из них 6—9 % — доля зимнего стока). В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью. Максимальный сток в это время отмечается в октябре (6— 10% годового). Для зимней межени (декабрь— март) характерно снижение стока к концу периода [117].

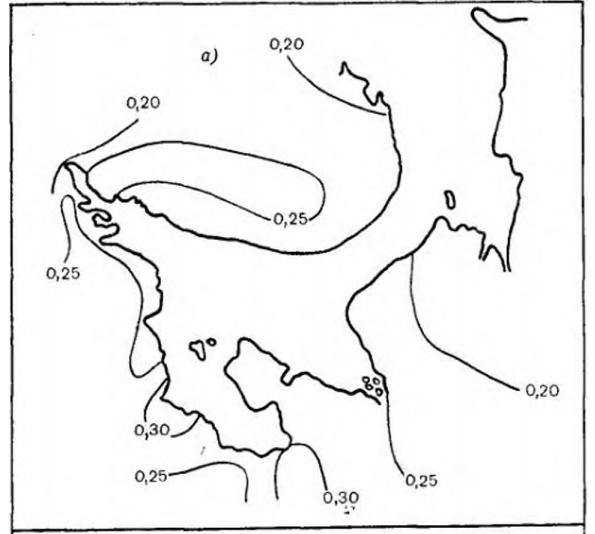

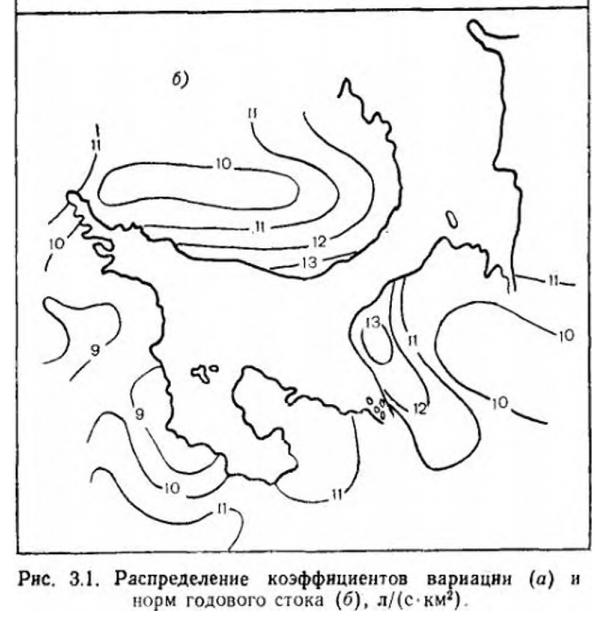

Средняя многолетняя норма стока для рек Карелии около 10 л/(с*км 2 ), для рек Кольского полуострова— 12— 13 л/(с*км 2 ), для рек Архангельской области— 10— 13 л/(с*км 2 ). Наибольший сток (15— 20 л/(с*км 2 ) наблюдается на сравнительно небольшом участке к юго-востоку от Архангельска (бассейн р. Мудьюги) (рис. 3.1 б)

Поскольку соотношение осадков и испарения из года в год не остается постоянным, изменяется и годовой сток. Так, в Архангельской области коэффициенты вариации годового стока у разных рек колеблются от 0,11 до 0,41, в Карелии — от 0,20 до 0,30, на Кольском полуострове — от 0,20 до 0,28 (рис. 3.1 а).

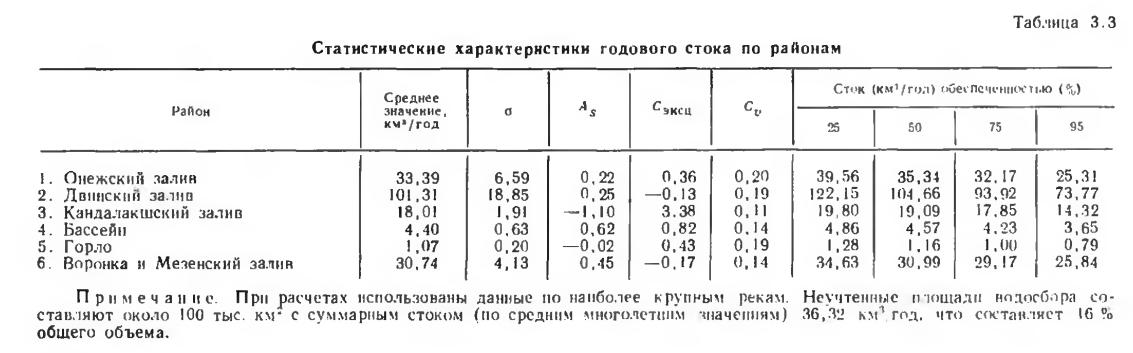

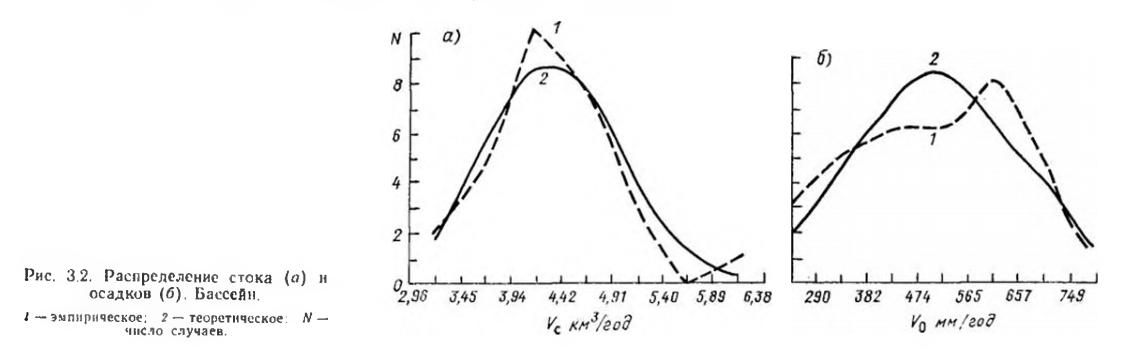

Статистические характеристики годового стока приведены в табл. 3.3. На рис. 3.2 а изображена функция повторяемости речного стока.

Вековые колебания стока рек определяются крупномасштабными изменениями климата. С начала века наблюдается устойчивое снижение увлажненности территории водосбора рек, впадающих в Белое море. Оно повлекло за собой и уменьшение стока. Это хорошо видно на примере Северной Двины, расходы которой измеряются с конца прошлого века.

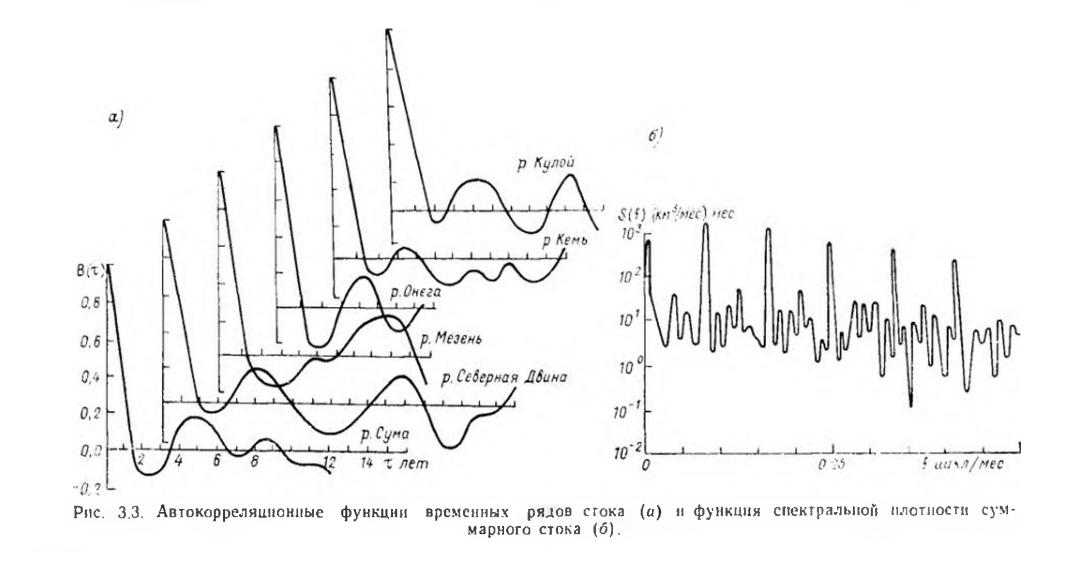

Анализ рядов годового стока рек показал, что на фоне векового снижения стока выделяются циклы маловодных и многоводных лет. Так, рост стока характерен для конца 20-х — начала 30-х годов. Судя по вековому ходу осадков, в это время прекратилось резкое падение увлажненности и наметилась тенденция к увеличению количества осадков. Конец 30-х — начало 40-х годов отмечены общим снижением стока (для Северной Двины па эти годы приходится абсолютный минимум стока за весь период наблюдений). Циклы маловодных и многоводных лет хорошо прослеживаются по рядам стока. Судя по спектральному анализу, отсутствуют долгопериодные колебания стока. В межгодовых колебаниях можно выделить 4—5 и 8—9-летние циклы (рис. 3.3), причем циклы многоводных и маловодных лет для крупных рек хронологически не совпадают.

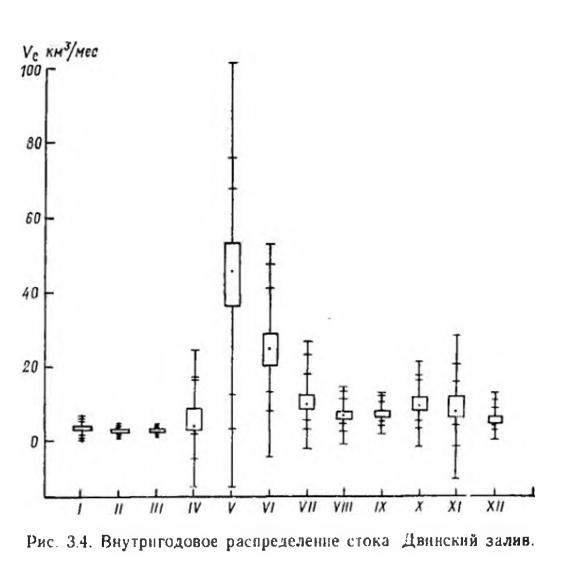

Спектры стока в диапазоне частот, соответствующих периодам менее года, близки к линейчатым. Максимумы спектров наблюдаются на частоте годовой гармоники и ее обертонов, соответствующих периодам б, 4, 3 и 2 мес. Годовые гармоники с амплитудами 1,2—49,0 км 3 /мес, зависящими от района, обусловлены ежегодно повторяющимися паводками. Пик на частоте, соответствующей колебаниям с периодом полгода, появляется благодаря чередованию весеннего и осеннего паводков. В целом материковый сток имеет ярко выраженный сезонный ход, что наглядно иллюстрируется с помощью квартильного анализа средних месячных значений стока, например, для Двинского залива. Внутригодовая изменчивость стока носит сезонный характер. Максимальный разброс значений соответствует пику весеннего половодья (рис. 3.4). Для периодов межени характерны малые значения стока и малая их изменчивость. Например, в Двинском заливе в период зимней межени устойчивые аналоги коэффициентов вариации рядов стока составляют 0,04— 0,07, в период летней межени 0,06—0,10.

Подземный сток по сравнению с поверхностным изучен слабо. По оценкам работ [115— 117], он составляет на юге Кольского полуострова около 2,0 л/(с*км 2 ), в Карелии — 1,5—2,0 л/(с*км 2 ), на территории Архангельской области —2,5—3,0 л/(с*км 2 ), что намного меньше поверхностного. Можно считать, что его роль в балансе вод Белого моря несущественна.

3.3. Осадки и испарение

Белое море расположено в субполярном климатическом поясе, характеризующемся повышенной увлажненностью. Осадки повсеместно на 100— 200 мм превышают испарение.

Количество атмосферных осадков определяется активной циклонической деятельностью. В балансе вод Белого моря осадки играют не столь существенную роль, как речной сток. Однако они вносят свой вклад в приток пресных вод. Кроме того, режим увлажненности прибрежных территорий влияет на речной сток.

Для расчета годовых сумм осадков, выпадающих на поверхность Белого моря, использованы данные 19 береговых станций (из них 4 островных) [130]. Считая измеренные количества осадков репрезентативными для всей площади моря, для построения карт применена интерполяция методом среднего взвешенного значения. Интерполируемое значение элемента принималось равным

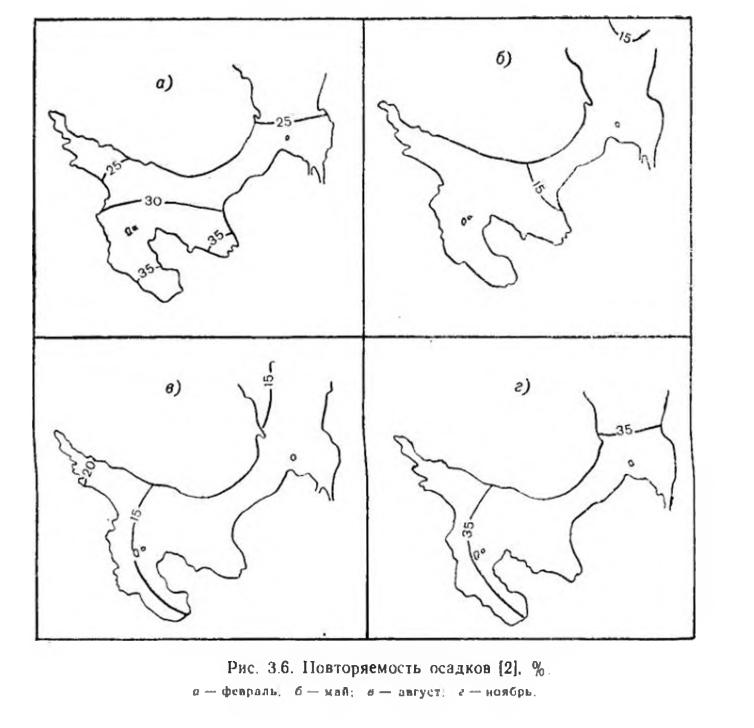

Положение изогнет корректировалось по положению линий равной повторяемости выпадения осадков [8].

За год на поверхность Белого моря выпадает 500—600 мм осадков, из них 350—400 мм — в теплый период. Число дней с осадками составляет 180— 190. В открытых районах Бассейна, Горла и Воронки повторяемость осадков более 10 мм/сут составляет около 4 сут в году, более 20 мм/сут — I—2 сут в году, более 30 мм/сут — I—2 раза за 10 лет.

Внутригодовое распределение осадков зависит от характера атмосферной циркуляции и интенсивности циклонической деятельности. Зимой над Белым морем преобладают циклопы с Гренландского и Норвежского морей и Атлантического океана (повторяемость циклопических образовании 77%). Они приносят обложные осадки в виде снега. Эти осадки мелкие, но частые (при повторяемости 30—40% их количество составляет 35—45 мм/мес. Число дней с осадками в январе составляет 15—20).

Весной, когда над акваторией Белого моря господствуют малоподвижные циклоны, а повторяемость области высокого давления увеличивается до 35%, наблюдается минимальное в году количество осадков: их повторяемость уменьшается до 15%. а число дней с осадками до — 12— 13.

В летний период как и в другие сезоны над акваторией моря преобладает область низкого давления. Однако в это время года наблюдается заметное ослабление интенсивности общей циркуляции атмосферы. Для лета характерна максимальная в году повторяемость южных циклонов, приносящих самые обильные осадки. Так, например, в июле может быть 10— 12 сут с осадками, интенсивность которых превышает 0,1 мм/мин. В среднем в нюне выпадает около 55 мм осадков.

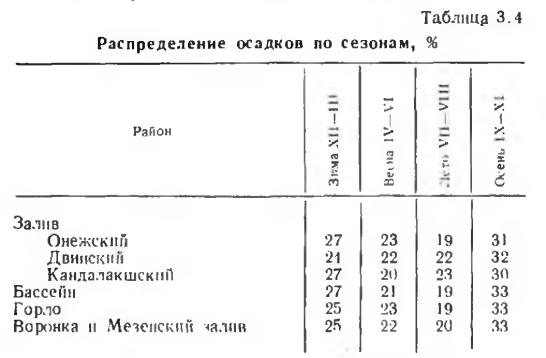

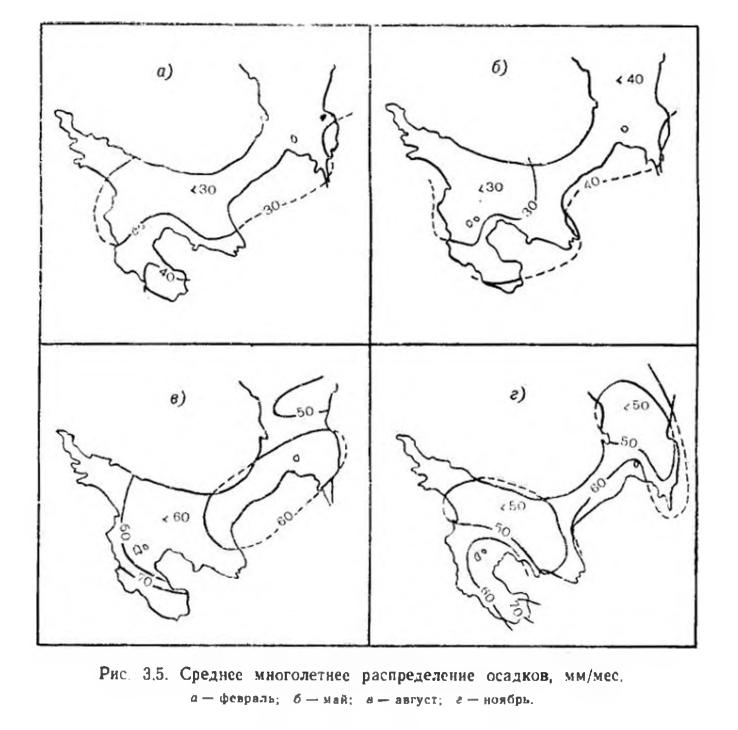

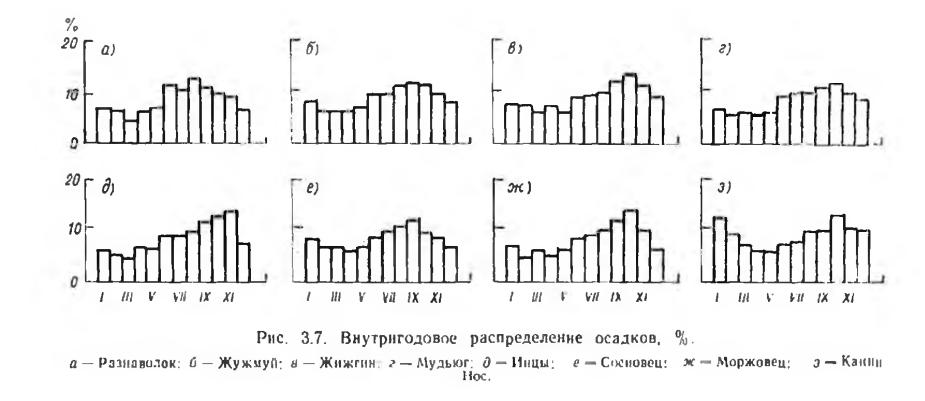

Максимум осадков приходится на сентябрь — октябрь. Осенью повторяемость области низкого давления над морем увеличивается до 73%, скорость перемещения циклонов значительно возрастает. Повторяемость осадков в ноябре составляет 30% при норме выпадения 50—60 мм/мес. Количество дней с осадками в это время в южной части моря равно 15—20, в Воронке— 18—23 (рис. 3.5, 3.6). Из рис. 3.7, на котором приведены гистограммы внутригодового распределения осадков по восьми станциям, следует, что неравномерность выпадения осадков возрастает с юго-запада на северо-восток. На станциях Сосновец и Канин Нос минимумы п максимумы выражены наиболее ярко. О сезонной неравномерности осадков в различных районах моря можно судить по сезонным суммам, выраженным в процентах от годовых (табл. 3.4).

Долгопериодные колебания осадков связаны с изменениями климата. С начала века до 20-х годов наблюдалось устойчивое понижение увлажненности. В 20—30-е годы вековой ход количества осадков несколько стабилизировался

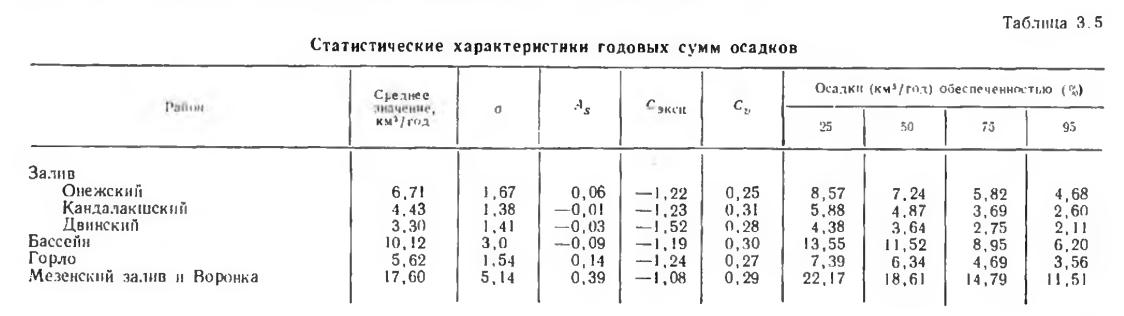

Для годовых сумм осадков по всем районам Белого моря рассчитаны статистические характеристики (табл. 3.5).

На рис, 3.2 б и качестве примера приведена плотность распределения количества осадков для Бассейна.

По испарению с поверхности Белого моря использовались данные, полученные В. Л. Цуриковым. Испарение вычислялось за 12-летний период для всех районов моря. По этим данным с поверхности Белого моря за год в среднем испаряется 250 мм (около 23 км 3 ) воды, причем с поверхности Онежского залива (исключая вершину) и Бассейна испаряется около 200 мм, Кандалакшского и Двинского заливов — 310—350 мм, Горла, Воронки и Мезенского залива — около 260 мм. Таким образом, в среднем по морю осадки существенно превышают испарение (остаточный слой осадков составляет 275 мм/год).

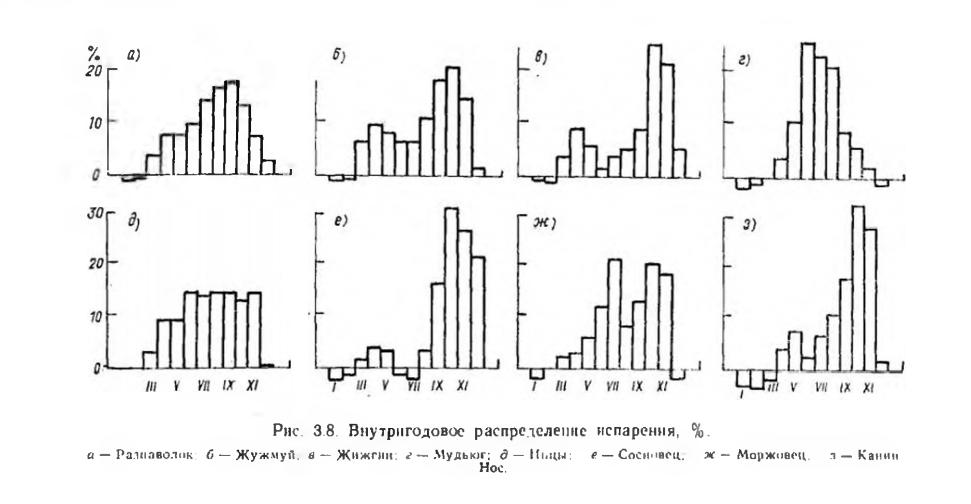

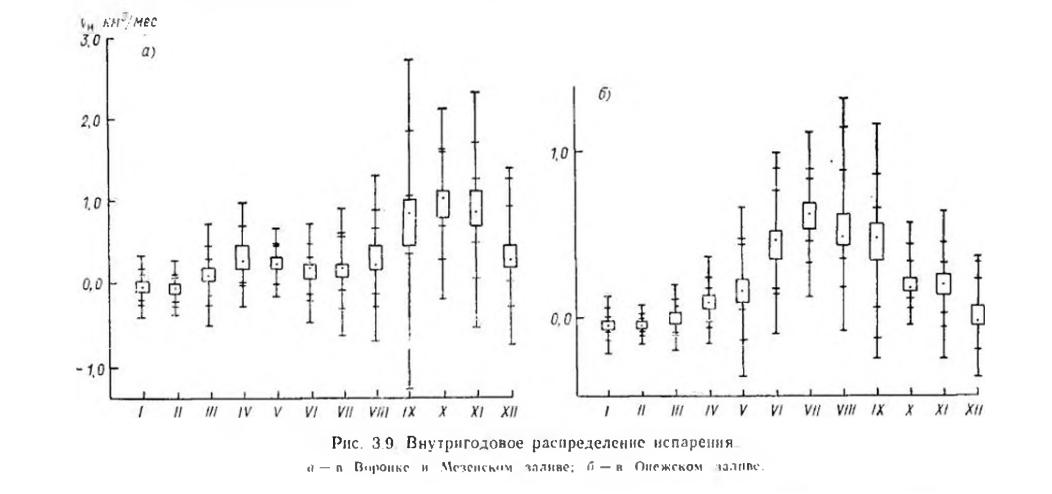

Внутригодовое распределение испарения определяется в основном климатическими факторами На рис. 3.8 приведены гистограммы распределения испарения на восьми береговых и островных станциях. Отрицательные значения месячных сумм свидетельствуют о преобладании в этих месяцах конденсации над испарением. Внутригодовая неравномерность распределения испарения наиболее ярко выраженная на островных станциях, возрастает с юго-запада на северо-восток. Кривые годового хода испарения в Онежском заливе и Горле моря имеют хорошо выраженный максимум в июле—августе, во всех же остальных районах они содержат два максимума (в марте—апреле и в сентябре октябре) и два минимума (в феврале и июне) (рис. 3.9). Па энергетических спектрах испарения выделяются два пика с периодами 12 и 6 мес. Различие в годовом ходе испарения вызвано преобладанием годовой гармоники в одних районах и полугодовой — в других.

Для водного баланса Белого моря существенны не столько абсолютные значения осадков и испарения, сколько их разность, характеризующая увлажненность, которая уменьшается с юга на север. Внутригодовые колебания осадков и испарения несинхронны, поэтому внутригодовое распределение увлажненности имеет максимумы в январе и июле и минимумы в апреле и октябре. Внутригодовые колебания составляют 5,3 км 3 . Примечательно, что в октябре—ноябре испарение почти полностью компенсирует осадки, тогда как в другие месяцы осадки в 2—3 рада превышают испарение.

3.4. Водообмен между Белым и Баренцевым морями.

Изменчивость водного баланса Белого моря

Рассмотренные выше составляющие характеризуют пресный баланс Белого моря. В среднем за год избыток пресной воды, поступающей в море, несколько превышает 240 км 3 , что составляет 4,5% всего объема моря. Следовательно, исключительно важную роль в поддержании водного и солевого баланса Белого моря играет водообмен с Баренцевым морем. Водообмен определяется в основном разностями уровней и плотностей воды в этих морях, а также интенсивностью и направлением господствующих над ними ветров.

Как уже отмечалось, годовой водообмен Белого и Баренцева морей оценивался многими авторами. Полученные оценки отражали суммарное воздействие всех факторов, определяющих процессы водообмена и не давали представления о его внутригодовом распределении.

Один из методов расчета результирующего водообмена — по уравнению водного баланса. В этом случае водообмен принимается равным алгебраической сумме осадков, испарения, речного стока и изменения объема моря ΔV. Считается, что фильтрация вод и подземный сток незначительны. Расчет ΔV основан на использовании средних месячных данных по уровням на береговых станциях. Уровенная поверхность каждого района па каждый момент времени аппроксимируется плоскостью. Такие вычисления проводились для Онежского, Двинского и Кандалакшского заливов, Бассейна и Горла. В Воронке и Мезенском заливе расчеты не выполнялись из-за отсутствия непрерывных уроненных наблюдений.

Методика вычисления изменения объема по формуле

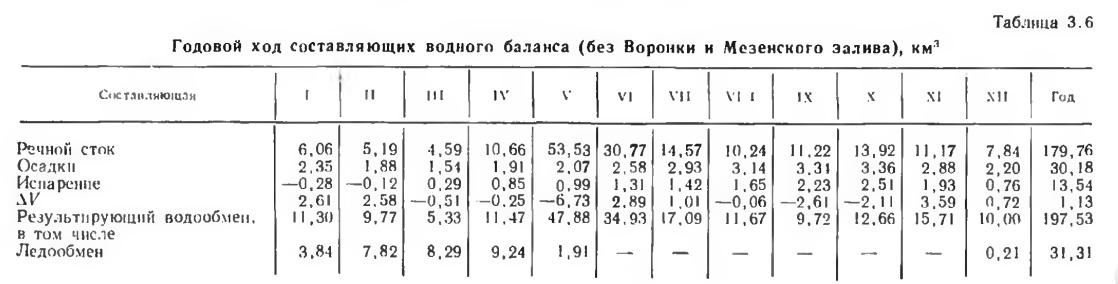

Вычисленный таким образом результирующий водообмен через Горло равен 197 км 3 /год и направлен из Белого моря. При этом 31 км 3 приходится на ледообмен (табл. З.б). Бареицевоморская вода прослеживается в Воронке Белого моря во все сезоны. Особенно далеко ома распространяется зимой. Результирующий водообмен к это время года минимален. Максимальный вынос вод приходится на май — июнь. Это вызвано увеличением стока рек во время половодья, которое приводит к подъему уровней в вершинах заливов. Отток воды в это время превышает объем втекающих вод для Двинского залива на 20—30 км 3 /мес, для Онежского на 5— 6 км 3 /мес, для Кандалакшского на 2—3 км 3 /мес. Весной воды заливов проникают далеко в Бассейн, а воды Бассейна занимают южную часть Горла. Результирующий водообмен на границе Горла и Воронки достигает в это время 30—40 км 3 /мес и направлен из Белого моря.

Как видно из табл. З.б, отток беломорских вод превышает приток из Баренцева моря в течение всего года. Обеспечивается он прежде всего более высоким по сравнению с Баренцевым уровнем Белого моря, который в свою очередь создастся значительным притоком пресной воды.

Помимо того, что речной сток создает превышение уровня, он приводит к распреснению беломорских вод, образованию горизонтальных градиентов плотности на выходах из заливов и существованию постоянного градиента плотности между беломорскими и баренцевоморскими водами. Горизонтальные градиенты плотности порождают термохалииное течение, направленное из Баренцева моря в Белое. Таким образом, речной сток с одной стороны создаст условия для существования стокового течения Белого моря, а с другой — обеспечивает приток баренцевоморских вод.

На водообменные процессы оказывает влияние ветровое воздействие на поверхность моря. Зимой преобладают юго-западные ветры, летом — северовосточные. Зимой ветер способствует выносу вдоль Канинского берега беломорских вод, а летом — баренцевоморских.

Показателем изменчивости водного баланса могут служить колебания уровня, так как они определяются соотношением между осадками и испарением и водообменом Белого и Баренцева морей. Следовательно, наблюдения за уровнем можно использовать для оценки гидрологических условий, связанных с колебаниями климата. В табл. 3.7 приведены разности осредненных по пятилетиям средних годовых уровней по береговым станциям. Видно, что спад уровнен по всему морю наблюдался в конце 40-х— начале 50-х годов, а затем — в последние 14 лет рассматриваемого периода, что согласуется с вековым ходом стока и осадков.

Об изменчивости водного баланса можно судить и по спектрам изменений объема моря. В диапазоне частот, соответствующих межгодовым колебаниям не выделяется сколько-нибудь значимый пик. Во внутригодовых колебаниях можно отметить цикличность, равную 12 мое, обусловленную ежегодным увеличением объема моря в период весеннего половодья. Максимум годовых колебании ΔV в Бассейне, Горле и Кандалакшском заливе наступает в ноябре, в Двинском и Онежском заливах — в феврале, минимум — в мае и августе соответственно. Амплитуда этих колебаний составляет 0,1 — 1,6 км 3 . Для составляющих водного баланса вычислены спектры по дискретным перекрывающимся интервалам, равным 21 году, и при временном сдвиге — 12 мес.

На частотах, соответствующих периодам 12; 6; 4; 3 и 2 мес у обоих спектров прослеживаются устойчивые пики. Это справедливо для заливов. Очевидно, изменения их объемов тесно связаны с поступлением речных вод. Для Онежского и Двинского заливов характерен сильным рост объема в мае и резкое падение в июне при максимальной изменчивости весной и осенью. Парные коэффициенты корреляции для рядов изменении объема и речного стока значимы (для Двинского залива, например, г = 0,51). В Бассейне, Горле и Кандалакшском заливе резких изменений ΔV нет. Максимальная изменчивость характерна для зимнего периода. Это говорит о том, что основным фактором, определяющим внутригодовые колебания объема в этих районах, является водообмен с прилегающими акваториями.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Водный баланс, в особенности соотношение таких его составляющих как материковый сток и водообмен с Баренцевым морем, играют большую роль в формировании гидрологического режима моря и являются одним из основных клнматообразующнх факторов моря

Все составляющие водного баланса имеют хорошо выраженный сезонный ход. В то же время оценка сезонной изменчивости водообмена с Баренцевым морем весьма приблизительна и требует дальнейшего уточнения.

У составляющих водного баланса с длительными рядами наблюдений (материковый сток и осадки), отмечается убывающий тренд.

Источник