Урок: Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы

1. Ресурсы Мирового океана

Мировойокеан – основная часть гидросферы, которая образует водную оболочку, состоящую из вод отдельных океанов и их частей.Мировой океан является кладовой природных богатств.

Ресурсы Мирового океана:

1. Морская вода. Морская вода является главным ресурсом океана. Запасы воды составляют примерно 1370 млн куб. км, или 96,5% всей гидросферы. Морская вода содержит в себе огромное количество растворенных веществ, в первую очередь это соли, сера, марганец, магний, йод, бром и другие вещества. 1 куб. км морской воды содержит в себе 37 млн т растворенных веществ.

2. Минеральные ресурсы дна океана. На шельфе океана находится 1/3 всех мировых запасов нефти и газа. Наиболее активная добыча нефти и газа ведется в Мексиканском, Гвинейском, Персидском заливах, Северном море. Кроме того, на шельфе океана идет добыча твердых полезных ископаемых (например, титана, циркония, олова, золота, платины и др.). Также огромные запасы строительного материала имеются на шельфе: песок, гравий, известняк, ракушечник и др. Глубоководные равнинные части океана (ложе) богаты железомарганцевыми конкрециями. Активную разработку месторождений шельфа ведут следующие страны: Китай, США, Норвегия, Япония, Россия.

3. Биологические ресурсы. По образу жизни и местообитанию все живые организмы океана делят на три группы: планктон (мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды), нектон (активно плавающие организмы) и бентос (организмы, обитающие в грунте и на дне). Биомасса океана насчитывает более 140 000 видов живых организмов.

На основе неравномерного распределения биомассы в океане выделяют следующие промысловые пояса:

Самые продуктивные акватории Мирового океана – это северные широты. В пределах северного умеренного и арктического поясов свою хозяйственную деятельность ведут Норвегия, Дания, США, Россия, Япония, Исландия, Канада.

4. Энергетические ресурсы. Мировой океан обладает огромными запасами энергии. В настоящее время человечество использует энергию приливов и отливов (Канада, США, Австралия, Великобритания) и энергию морских течений.

2. Климатические (космические) ресурсы

Климатические и космические ресурсы– неисчерпаемые ресурсы солнечной энергии, энергии ветра и влаги.

Солнечная энергия – самый большой источник энергии на Земле. Солнечную энергию лучше всего использовать (эффективно, выгодно) в странах с аридным климатом: в Саудовской Аравии, Алжире, Марокко, ОАЭ, Австралии, а также в Японии, США, Бразилии.

Ветровую энергию лучше всего использовать на побережье Северного, Балтийского, Средиземного морей, а также на побережье Северного Ледовитого океана. Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 28% всего электричества, в Португалии – 19%, в Ирландии – 14%, в Испании – 16% и в Германии – 8%. В мае 2009 года 80 стран мира использовали ветроэнергетику на коммерческой основе.

Рис. 1. Ветрогенераторы

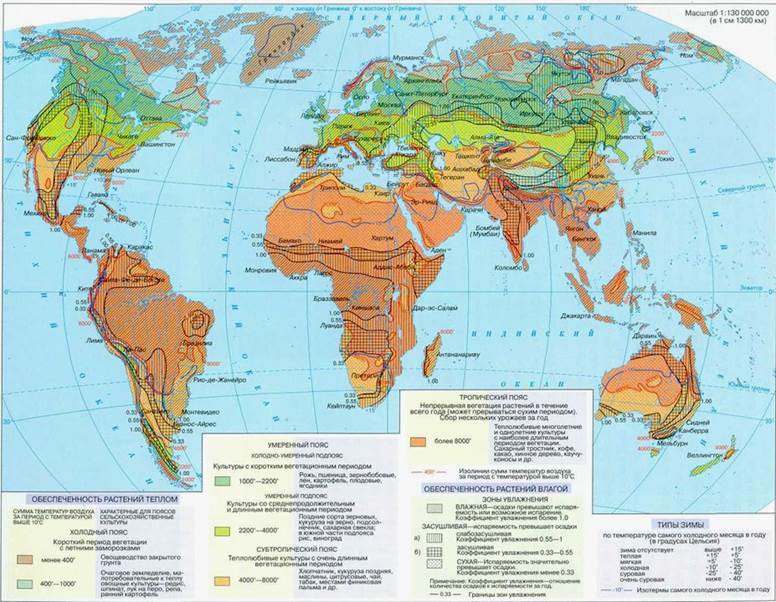

Агроклиматические ресурсы– ресурсы климата, оцениваемые с позиции жизнедеятельности сельскохозяйственных культур.

Агроклиматические факторы:

5. Питательные вещества.

Рис. 2. Агроклиматическая карта мира

3. Рекреационные ресурсы

Рекреация– система оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности утомленного человека.

Рекреационные ресурсы– это ресурсы всех видов, которые могут использоваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме.

Типы рекреационных ресурсов:

1. Природные (парки, пляжи, водоемы, горные ландшафты, ПТК).

2. Антропогенные (музеи, памятники культуры, дома отдыха).

Природно-рекреационные группы:

Антропогенные группы:

Больше всего туристов привлекают те регионы и страны, в которых природные ресурсы сочетаются с историческими: Франция, Китай, Испания, Италия, Марокко, Индия.

| Страны-лидеры по посещаемости туристами | Количество туристов, млн чел., 2015 год |

| Франция | 79,5 |

| США | |

| Китай | |

| Испания | |

| Италия | |

| Турция | |

| Великобритания | |

| Германия | 28,4 |

Домашнее задание

1. Приведите примеры агроклиматических ресурсов.

2. Как вы думаете, что может повлиять на посещаемость страны, региона туристами?

Дата добавления: 2016-01-20 ; просмотров: 1536 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Мировой океан и рекреационные ресурсы

МОБУ СОШ

села Аркаулово

Реферат на тему:

Мировой океан и рекреационные ресурсы

Выполнил: Каримов Н.Н.

Проверил: Искандаров Ф.Р.

2011 год

Введение

Океан определяет многие черты природы Земли: отдает атмосфере накопленное тепло, питает ее влагой, часть которой переносится на сушу. Он оказывает большое влияние на климат, почву, растительный и животный мир суши, он и «кухня погоды», и самая просторная в мире дорога, связывающая материки.

Рис. 1 Площадь океанов (млн.км2)

Богатство океана всегда играла важную роль в жизни человека, особенно для живущих в прибрежной зоне. Теперь же пищевые, минеральные и энергетические богатства океана помогает обеспечивать бурно растущее и развивающееся человечество.

Рекреационные ресурсы Мирового океана

В XX веке океан стали использовать еще и как рекреационный ресурс. Под рекреацией понимается отдых в свободное время для оздоровления, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности. К рекреационным ресурсам океана относят отдых на морских побережьях и морской туризм.

Рекреационные ресурсы подразделяются на две группы: природно–рекреационные и культурно-исторические.

Наиболее богатыми рекреационными ресурсами обладают страны, где благоприятный климат сочетается с культурно-историческими достопримечательностями. В основном это страны Средиземноморья.

Отдых на морских побережьях стал развиваться с появлением курортов. Первые курорты появились во Франции, Германии и России. Сейчас данный вид отдыха служит одним из источников дохода стран, которые располагают всеми средствами для осуществления комфортабельного отдыха. Самыми знаменитыми являются курорты Средиземноморья (Лазурный берег Франции), Адриатики, Черноморского побережья (Сочи, Ялта), Лигурийское побережье Италии, греческий о. Родос и о-ва Мальты. Курортная зона Европы охватывает также Атлантическое побережье Англии, Франции, Португалии. Вне Европы большой популярностью пользуются курорты Флориды и Калифорнии, а также Антильские, Бермудские и Канарские острова.

Морской туризм – второй вид рекреационной деятельности, осуществляемый в водах Мирового океана. Основателем морского туризма является Томас Кук. Сейчас морской туризм – развитая отрасль. По водам Мирового океана осуществляются кругосветные туристические плавания.

Туристические маршруты охватывают многие районы Мирового океана. Они проходят в Балтийском, Северном, Средиземном, Карибском морях, а также вдоль Атлантического побережья Северной и Южной Америки, далее маршруты выходят к северным берегам Скандинавии, к побережью Японии, к островам, находящимся в тропических водах Тихого океана, и к другим экзотическим местам. Во многих странах Западной Европы и в США популярен навигационный туризм, осуществляемый на маломерных судах: яхтах, катерах, моторных лодках. Больше половины населения Европы имеет такие маломерные суда.

Современный туризм приносит большую прибыль странам, но, с другой стороны, нельзя забывать о том, что это приводит к большой нагрузке на воды Мирового океана. Поэтому человечеству следует рационально использовать его воды.

Основная масса туристов направляется из высокоразвитых стран Европы (ФРГ, Великобритания, Франция), США, Японии. Велики потоки туристов между арабскими странами, в центры паломничества – Мекку и Медину.

Главные цели посещения – отдых, знакомство с природой, историческими достопримечательностями и культурой, религиозное паломничество.

Курорты

Курортные побережья умеренного пояса – это берега Балтийского и Азовского морей, Северной и Западной Франции, Англии, Голландии, восточные берега США и Канады. Здесь прохладные или умеренно теплые летом воды (обычно 17-20° С), купальный сезон продолжается 2-4 месяца. Основной прибрежный ландшафт – равнинные берега, обширные песчаные пляжи, нередко лес (сосновый), часто скалистые мысы и острова. Преобладают аккумулятивные берега, местами шхеры. Здесь широко развит парусный спорт, туризм. Большинство курортных районов сформировалось в непосредственной близости от густонаселенных промышленных и других центров.

Курорты субтропического пояса охватывают берега Средиземного и Черного морей, Калифорнии и Японии, Канарские и Азорские острова. Этот пояс практически совпадает с зоной новейшей альпийской складчатости, поэтому преобладают каменистые галечниковые пляжи, скалистые участки побережья, крутой бенч, гористое или холмистое побережье с субтропической растительностью. Большие глубины начинаются непосредственно близ берега. Купальный сезон длится 5-7 месяцев. Здесь большие возможности для подводной охоты, плавания с аквалангом.

Тропические и экваториальные приморские курорты – это, пожалуй, наилучшие места для отдыха: купальный сезон длится круглый год, вода всегда очень теплая (24-30° С) и чистая. Многие острова и побережья – кораллового происхождения, с равнинным рельефом, отличными песчаными пляжами (белый коралловый песок), пологим бенчем. Берега окаймлены рощами кокосовых пальм. Вода изобилует рыбами, моллюсками и другими животными.

Наиболее интенсивно используют рекреационные ресурсы страны Юго-Восточной Азии, бассейн Тихого океана, а также районы Африки и расположенные вблизи них острова. Они довольно близки к местам зарождения основных туристических потоков Европы, находятся в чрезвычайно благоприятных природных условиях (обилие солнечных дней в течение года, много пляжей, экзотика), придает привлекательность и соседство богатой дикой фауны.

В качестве примера следует отметить туристическое использование островов Индийского океана, среди которых необходимо выделить Сейшельские острова, Мальдивские острова, Мадагаскар, Маврикий, Реюньон и Коморские .

Однако следует отметить, что на обширных участках побережья природные условия в их неокультуренном виде неблагоприятны для отдыха и массового туризма (особенно для жителей умеренного пояса); это пустыни Аравийского полуострова, высокогорья Восточной Африки, джунгли и болота Южной Азии.

Как и любой другой вид ресурсов рекреационные требуют рационального, бережного отношения, поддержания их в должном состоянии, развитие туризма на основе бережного отношения к природе.

Источник

Сборник рефератов по географии для 10 класса: Экономическая и социальная география мира.

Реферат РЕСУРСЫ И ТРАНСПОРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА.

2. Биологические ресурсы Мирового океана.

3. Минеральные ресурсы.

4. Энергетические ресурсы.

5. Транспортный и рекреационный потенциал Мирового океана.

6. Аквакультура и марикультура.

Мировой океан занимает около 1/3 площади Земли, в нем сосредоточено 97 % мировых запасов воды.

Термин «Мировой океан» ввел в науку крупный советский географ и океанограф Ю. М. Шокальский. Под этим названием он подразумевал «совокупность той водной оболочки земного шара, главная особенность которой – соленость»/1/.

Издавна Мировой океан являлся одним из главных источников пищи и условием жизни на Земле. Он имеет не только богатую и разнообразную флору и фауну, но и большой запас полезных ископаемых. На сегодняшний день Мировой океан является богатейшим источником ресурсов на планете. Океан используется не только для добычи биологических, минеральных ресурсов, но и служит пространством для развития судоходства, а также является лечебно-оздоровительной средой. Морская вода имеет огромный энергетический и самоочищающий потенциал. В последнее время растут возможности освоения территории Мирового океана для отдыха и туризма. Таким образом, океан отдает человечеству все свои богатства, поэтому в данное время стоит проблема его рационального использования.

«Вся совокупность органического мира и неорганических компонентов образует природные ресурсы Мирового океана»/2/. Все ресурсы Мирового океана делятся на исчерпаемые, неисчерпаемые (энергетические) и практически неисчерпаемые (химические). В свою очередь, исчерпаемые ресурсы делятся на возобновимые (биологические) и невозобновимые (минеральные). Для того чтобы в целом иметь представление о ресурсах Мирового океана, стоит рассмотреть их по видам.

Биологические ресурсы Мирового океана.

Биологические ресурсы стали осваиваться еще с первобытных времен и представляют собой все разнообразие растений и животных, обитающих в морях и океанах. Главной особенностью биологических ресурсов является их способность к воспроизводству и к восстановлению численности. В приповерхностном слое морской воды (до 100 м) происходит фотосинтез, который необходим для образования фитопланктона – первого звена пищевой пирамиды Мирового океана. Фитопланктон, в свою очередь, является пищей для зоопланктона, т. е. различных мельчайших ракообразных.

В настоящее время человек использует в пищу лишь небольшое количество биологических ресурсов. Промысловое значение имеют несколько семейств рыб; к ним относятся тресковые, сельдевые, скумбриевые, ставридовые, тунцовые, камбаловые. Их доля в рыболовстве составляет 70–75 % добываемой рыбы в Мировом океане. В последнее время возрос спрос на анчоусы, большое количество их вылавливается у берегов Перу, перспективны также европейский и северо-тихоокеанский анчоус. Наиболее богатыми по добыче рыбы считаются северная часть Атлантического океана и северная, западно-центральная, и юго-восточная части Тихого океана.

Помимо рыбных продуктов, ведется промысел таких беспозвоночных, как моллюски (устрицы, мидии, гребешки). Интересными в плане промысла являются устрицы, широко распространенные в морях тропической и субтропической зоны. Кроме их пищевого значения, из устриц добывают жемчужины, которые тоже являются ценным даром моря и используются в качестве украшений. Также из Мирового океана вылавливают такие «деликатесы», как кальмары (в разных районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов), крабы (в северной части Тихого океана – Охотском море, у берегов Камчатки и Сахалина), омары, лангусты, креветки. В меньшей степени промысловое значение имеют осьминоги и каракатицы. Осваивается новый морепродукт – криль, который содержит много полезных и ценных веществ.

Небольшую долю в добыче биологических ресурсов составляют морские млекопитающие. В основном это китообразные, такие как гренландский, серый, синий киты, финвал, сейвал, кашалот, белуха, дельфин. Но чрезмерный их промысел привел к сокращению популяций китов и к наложению запрета на их вылов. Помимо китообразных, ведется промысел ластоногих млекопитающих (тюленей, морских котиков, нерп и моржей). Они промышляются значительно меньше китов. Распространены ластоногие в водах умеренных и полярных широт. Ценным при добыче является мех детенышей морских млекопитающих нерпы, тюлений, морских котиков.

В настоящее время добыча биологических ресурсов Мирового океана ведется по следующим направлениям:

– промысел новых морепродуктов, численность которых повышает уловы;

– увеличение промысла планктонных ракообразных;

– более широкое развитие марикультуры с целью повышения продуктивности морского хозяйства.

Запасы растворенных в водах Мирового океана веществ неисчерпаемы, а между тем на его долю приходится всего 2 % мировой добычи минерального сырья. Самым распространенным и уникальным минералом на планете является сама вода. Она – важнейший компонент всего живого, основа жизнедеятельности человека.

Большая часть минеральных веществ растворена в морской воде, так как она способна растворять минералы с достаточно большой твердостью или те, которые находятся во взвешенном состоянии и в виде донных отложений. Запасы минеральных ресурсов Мирового океана постоянно растут. Это происходит в результате аккумулятивной деятельности рек, водные потоки которых несут в моря тысячи тон обломочного материала. Также накопление минерального сырья происходит благодаря эрозии земной поверхности, а также осадкам космогенного происхождения.

Кроме того что минеральные вещества растворены в морской воде, частицы обломочного материала распространены на территории многих районов Мирового океана от прибрежной полосы суши и до глубоководных долин. Еще одна форма, в которой могут существовать минеральные вещества, – фумаролы, источники термальных вод в вулканически активных глубоководных зонах. В результате извержений происходит отложение ила с большим содержанием различных минералов.

В морской воде, которая также является составляющей Мирового океана, скрыто много минеральных ресурсов и элементов, входящих в таблицу Менделеева. Из морской воды извлекают натрий, хлор, бром и магний.

Самое простое, что можно получить из морской воды, – это поваренная соль. Уже в древности ее получали путем выпаривания. Но в наши дни все же остались страны, где многим людям не хватает соли. Поваренную соль используют не только как пищевую добавку – с помощью нее получают соду, хлораты и многое другое.

Выпаривая из морской воды соль и другие элементы, можно получить пресную воду. Древнегреческие мореплаватели использовали для этой цели ящики с песком, а эскимосы добывают опресненную воду из морского льда. В связи с увеличением численности людей на земном шаре потребность в пресной воде растет все больше. Одним из важных источников получения такой воды является Мировой океан. Наиболее перспективным решением этой проблемы является транспортировка айсбергов из Антарктики, так как это наиболее дешевый вариант, чем брать очищенную воду из рек и озер с тем учетом, что многие водоемы уже достаточно загрязнены, а вода, полученная из айсберга, намного чище, чем воды самых чистых горных источников, самых лучших грунтовых вод в мире.

Океан дает человеку около 90 % всего брома земной коры и около 60 % магния. Магний – самый легкий металл, применяемый в промышленности, в фармакологии и других отраслях народного хозяйства. Впервые магний из морской воды был получен в 1916 году в Англии.

В воде содержится 89 % всего брома земной коры. Полученный из воды бром рименяют для двигателей внутреннего сгорания. В числе извлекаемых из воды элементов есть радиоактивные и драгоценные металлы. К радиоактивным относится уран. Некоторые страны, такие как Англия, Китай, Япония, проявляют повышенный интерес к добыче урана, так как не располагают каким-либо радиоактивным сырьем. В воде находится самый редкий радиоактивный металл – радий, но добыча его на данный момент не ведется.

Довольно сложным путем можно получить из морской воды золото, запасы которого насчитывают 6—10 млн т. Но наличие его в 1 куб. м воды настолько ничтожно, что результат не оправдывает тех затрат, которые необходимы для его извлечения. Добыча серебра в морях не ведется, так как его предостаточно и на суше.

В морской воде находится еще много химических элементов, которые содержатся в малых концентрациях, но в Мировом океане имеются растения и животные, которые могут накапливать в себе количество химических элементов намного больше, чем растворено в морской воде. Например, в крови осьминогов обнаружено много меди, медуза накапливает цинк, олово и свинец, асцидии – ванадий, радиолярии – стронций. Водоросли богаты не только йодом, бромом, алюминием, но и некоторыми другими ценнейшими веществами.

Помимо всего перечисленного, из океана добывают твердые полезные ископаемые, нефть, газ. К твердым полезным ископаемым относят руду, каменный уголь, серу. Из океана добывают следующие виды руд: железные, оловянные, медно-никелевые. Крупные месторождения руд находятся у берегов о. Ньюфаундленд, в Финском заливе, на северо-западном побережье Австралии и в Гудзоновом заливе. На дне океана залегают достаточно богатые пласты угля. Угольные месторождения разрабатываются у побережья Шотландии, у берегов Японии, на шельфах Атлантического океана. Из неметаллических полезных ископаемых из воды добывают серу. Крупные месторождения находятся в Мексиканском заливе, у берегов Сенегала, перспективны в плане добычи серы Персидский залив и Северный Каспий.

Полезные ископаемые, добываемые с шельфа Мирового океана, называются прибрежно-морскими россыпями. Эти россыпи образуются в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек, которые выносят в моря большое количество обломочного материала. Природный материал сортируется, в результате чего тяжелые частицы оседают на побережье, а легкие – выносятся в море. Прибрежно-морские россыпи бывают тяжелые, средние, легкие.

Тяжелые россыпи содержат в основном золото, платину, стронций, олово. Эти металлы добывают у берегов Аляски, Тасмании, Австралии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Южной Африки. Большие скопления тяжелых металлов образуются не только на континентальных шельфах, но и в зонах разломов земной коры вследствие деятельности подводных вулканов. Они извергают на морское дно магму, из которой в результате реакции с морской водой после выпадают в осадок различные минералы и металлы. Например, в зоне разлома Красного моря исследователи обнаружили большие запасы железа, марганца, цинка, меди в форме подобных отложений.

Средние россыпи богаты ильменитом, рутилом, магнетитом, титаномагнетитом и цирконом. Минералами, составляющими легкие россыпи, являются алмаз и янтарь. Крупные месторождения алмазов находятся в устье р. Оранжевой и в пустыне Намиб. Используют алмазы в качестве дорогих украшений и в промышленных целях. Янтарь – поделочный материал, но его используют в художественных и ювелирных целях. Также в легких россыпях есть небольшое количество рубинов, сапфиров, изумрудов.

Главными полезными ископаемыми, добываемыми со дна Мирового океана, являются нефть и газ. Они стали основным источником энергии, сменив уголь и древесину. Нефть в океане добывается на шельфах, попутно из недр извлекается природный газ, также имеющий широкое применение. Главной причиной добычи океанской нефти явилось истощение ее запасов на суше. Самым крупным нефтяным районом является Персидский залив, запасы которого оцениваются в 12 млрд т нефти. Кроме того, в океане имеется еще несколько крупных районов по добыче нефти: Венесуэльский залив и лагуна Маракайбо, Мексиканский, Гвинейский заливы, Северное море. В России уже около 80 лет разрабатываются месторождения Каспийского моря, нефтеносные районы имеются в Азовском и Черном морях, вдоль побережья Арктики и Дальнего Востока.

В связи с растущим мировым населением требуется большее количество энергии, что и послужило толчком для использования Мирового океана в качестве источника электроэнергии. В этих целях ученые предлагают использовать тепловую энергию океана. Использование тепловой энергии основано на разной степени прогретости слоев воды океана, что вызывает перемешивание и ее движение, что в свою очередь приведет к движению турбин, установленных в океане.

Первая тепловая электростанция (ТЭС) была пущена в 1979 году вблизи Гавайских островов. Позднее использованием тепловой энергии океана занимались Япония и Франция. На сегодняшний день тепловая энергия оценивается в 3000 млрд кВт.

Вторым источником добычи электроэнергии является приливообразующая сила Луны и Солнца. Приливы и отливы несут большое количество энергии. Использовать ее люди начали с древности – первыми сооружениями такого типа были водяные мельницы и лесопилки.

В настоящее время работа приливной электростанции (ПЭС) напоминает работу ТЭС, где под действием воды турбины приводятся в действие и вырабатывается ток. Но при строительстве ПЭС возникают большие трудности. Прежде всего они связаны с характером приливов, астрономическими особенностями, очертаниями берегов, рельефом дна. Проблемы возникают и в связи с суточным непостоянством приливов: в одних районах вода наступает один раз в сутки, в других – два раза. Однако в мире уже есть приливные электростанции.

Первая ПЭС была введена в эксплуатацию во Франции в заливе Ла-Манш. Сейчас имеются ПЭС в США и Канаде, несколько небольших ПЭС есть в Китае. Но до конца человечеству не удалось развить и усовершенствовать ПЭС настолько, чтобы они смогли заменить ГЭС и АЭС.

Другим источником в производстве электричества является энергия волн и ветра. Ветровую энергию используют достаточно давно, первыми сооружениями были ветряные мельницы. Но под воздействием ветра в океане возникают волны, которые тоже обладают большим количеством энергии. Общий запас волновой энергии в Мировом океане оценивается в 90 млрд кВт. Несмотря на то что использование волн – довольно сложная задача, в современном мире добились значительных успехов в этой области. Энергию волн используют для питания маяков, буев, сигнальных морских огней.

Помимо этого, существуют и волновые электростанции. Первая такая ВЭС была пущена в Норвегии в 1985 году. Сейчас действующие ВЭС находятся у западного побережья Британских островов, в Японском море. Но все же волны как источник энергии сложно поставить на службу человеку, так как это требует больших затрат.

Большими запасами энергии обладают течения в Мировом океане. Они также являются немалым источником электроэнергии, но возможность их использования ограничивается сезонами года. Так, например, некоторые течения два раза в год могут менять свое направление. Перспективными в плане использования считаются такие постоянные течения, как Гольфстрим, Флоридское, Куросио. Для них разработаны проекты по использованию, но задача осложняется тем, что ученым пока неизвестно, насколько ухудшится экологическая обстановка при использовании этих течений. Перспективны также такие постоянные течения, как Северное Пассатное, Бенгельское, Гвинейское, Бразильское. Однако строительство гидротехнических сооружений в океанических течениях влечет за собой серьезные изменения нашей планеты.

В целом мы видим, что использование вод Мирового океана находит довольно широкое применение. Однако реализовать эти возможности весьма непросто.

Транспортный и рекреационный потенциал Мирового океана.

Помимо извлечения из вод различных ресурсов, Мировой океан осуществляет еще и транспортную функцию, являясь одним из главных ее звеньев. С древних времен океан являлся источником биологических и минеральных ресурсов, но с появлением судов его воды стали использовать прежде всего в качестве транспортной сети.

На сегодняшний день по океану осуществляется перемещение крупногабаритных грузов, нефти, различных пищевых продуктов. На океанических побережьях строят крупные порты. Помимо строительства портов, стали осуществлять такие проекты, как строительство нефтехранилищ в открытом океане.

По Мировому океану осуществляются не только «грузовые», но и пассажирские перевозки. Первыми морскими пассажирами были европейские колонизаторы. Позднее массовость пассажирским перевозкам придали рабы, вывозимые из стран Африки. До войны морские перевозки были популярны и составляли до 2,5 млн человек в год. А в послевоенное время морские пассажирские перевозки утратили свои позиции с развитием самолетостроения и появлением воздушных путей сообщения.

Сейчас главные потоки в основном сосредоточены в Атлантическом океане. Наиболее оживленными здесь являются трассы между США и странами Западной Европы, морские пути также связывают Канаду и южноамериканские страны со странами Западной Европы, и страны Атлантического побережья со средиземноморскими государствами. Большая транспортная сеть принадлежит также и Индийскому океану. Трассы здесь проходят вдоль восточного берега Африки, из Красного моря в Индию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии. Сравнительно мало транспортных путей в Тихом океане. Главные трассы: США—Дальний Восток, США—Япония, Япония—Южная Америка и другие. Но количество пассажиров, перевозимых на морском транспорте, постепенно снижается, что ведет к уменьшению числа транспортных путей.

С другой стороны, последнее обстоятельство весьма благоприятно, поскольку со временем транспортное судоходство привело к ухудшению экологической обстановки Мирового океана. Большинство эксплуатируемых судов выработали свой ресурс и приводят к частым авариям на воде. Так, например, крушение нефтяных танкеров приводило к большим экологическим катастрофам в водах Средиземного и Японского морей. Хотя в данный момент океан и является одной из главных артерий транспортировки грузов и частичной перевозки пассажиров, все же следует следить за возрастающей нагрузкой на его воды.

В ХХ веке океан стали использовать еще и как рекреационный ресурс. Под рекреацией понимается отдых в свободное время для оздоровления, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности. К рекреационным ресурсам океана относят отдых на морских побережьях и морской туризм.

Отдых на морских побережьях стал развиваться с появлением курортов. Первые курорты появились во Франции, Германии и России. Сейчас данный вид отдыха служит одним из источников дохода стран, которые располагают всеми средствами для осуществления комфортабельного отдыха. Самыми знаменитыми являются курорты Средиземноморья (Лазурный берег Франции), Адриатики, Черноморского побережья (Сочи, Ялта), Лигурийское побережье Италии, греческий о. Родос и о-ва Мальты. Курортная зона Европы охватывает также Атлантическое побережье Англии, Франции, Португалии. Вне Европы большой популярностью пользуются курорты Флориды и Калифорнии, а также Антильские, Бермудские и Канарские острова.

Морской туризм – второй вид рекреационной деятельности, осуществляемый в водах Мирового океана. Основателем морского туризма является Томас Кук. Сейчас морской туризм – развитая отрасль. По водам Мирового океана осуществляются кругосветные туристические плавания.

Туристические маршруты охватывают многие районы Мирового океана. Они проходят в Балтийском, Северном, Средиземном, Карибском морях, а также вдоль Атлантического побережья Северной и Южной Америки, далее маршруты выходят к северным берегам Скандинавии, к побережью Японии, к островам, находящимся в тропических водах Тихого океана, и к другим экзотическим местам. Во многих странах Западной Европы и в США популярен навигационный туризм, осуществляемый на маломерных судах: яхтах, катерах, моторных лодках. Больше половины населения Европы имеет такие маломерные суда.

В последнее время стал широко развиваться подводный туризм. Современный туризм приносит большую прибыль странам, но, с другой стороны, нельзя забывать о том, что это приводит к большой нагрузке на воды Мирового океана. Поэтому человечеству следует рационально использовать его воды.

Аквакультура и марикультура.

Морская аквакультура (марикультура) – широкий комплекс различных форм активного воздействия человека на биопродукционные процессы, протекающие в солоноватоводных и морских бассейнах с целью повышения их биопродуктивности.

Биологические ресурсы Мирового океана человеком использовались довольно интенсивно, что привело к снижению их запасов. Уменьшились популяции таких видов рыб, как лосось, сельдь, треска, морской окунь, а также различных ракообразных и моллюсков. Увеличение численности жителей на Земле привело к большой потребности в животном белке и к снижению запасов водных объектов. Сейчас человечество нуждается в удвоении морских обитателей и в повышении биопродуктивности океана. В связи с этим сегодня в мире определились различные формы целенаправленного воздействия человека на многих обитателей морей и океанов и на окружающую их среду, с тем чтобы повысить биологические ресурсы океана.

Для решения этой проблемы образовалось новое направление в океаническом хозяйстве – марикультура. Марикультура насчитывает тысячелетнюю историю. Еще в древности в Китае выращивали карпов, в Древнем Риме занимались разведением устриц и миног, в Средневековой Европе также сооружались специальные пруды, в которых выводились рыбы и моллюски. Но только в 1890—1900-х годах ученые начали разрабатывать биотехнические способы разведения океанических рыб. Наибольшего развития отрасль получила в конце ХХ века.

Марикультура в разных районах земного шара имеет различную направленность. Так, развитые страны выращивают в основном деликатесную продукцию, а развивающиеся занимаются культивированием организмов, содержащих большое количество животного белка.

Марикультура – разведение и товарное выращивание водных организмов в контролируемых условиях, что может стать неоценимым источником продуктов питания для населения. В ее задачи входит контроль размножения, оплодотворение икры, рост и достижение рыбой и моллюсками товарного веса и размеров. Поэтому, перед тем как начать разведение того или иного вида, необходимо тщательно изучить его особенности, условия среды обитания. Также обязательным является знание о питании выращиваемых рыб, ракообразных и моллюсков на всех стадиях их развития, так как рыба в определенном возрасте может перестать питаться фитопланктоном и перейти на животную пищу, то есть стать хищной рыбой, а изменение рациона может отразиться на вкусовых качествах выращиваемого вида.

Преимуществом разведения рыб является то, что нерест у разных видов рыб приходится на разные месяцы, что позволяет поставлять рыбу и моллюсков в торговую сеть круглый год. А поликультура, то есть выращивание на одной акватории различных видов гидробионтов, дает возможность повышения продуктивности. Но морская аквакультура не ограничивается производством одних только продуктов питания. Так, например, заводское воспроизводство обеспечивает любительское рыболовство, то есть пополняет естественные запасы рыб в водоемах.

Некоторые страны занимаются разведением декоративных рыб, растений. Другие страны разводят большое количество устриц-жемчужниц для получения искусственным путем жемчуга. Определенный вид рыб культивируют в больших масштабах для различных исследований.

Морская аквакультура интенсивно осуществляет пастбищное морское рыбоводство лососевых и осетровых. Объектами разведения на морских фермах являются: кефаль-лобан, камбала-калкан, радужная форель, дальневосточная кефаль, стальноголовый лосось. Япония успешно разводит тунца, кежуча и желтохвоста. Разведением молоди занимаются и в России. Рыбные заводы имеются на о. Сахалин, на Камчатке. Там выращивают горбушу, нерку, чавычу. В Каспийском и Азовском морях есть фермы по разведению мальков осетра, белуги, стерляди и их гибридов. Кроме пастбищного морского рыбоводства, существует разведение рыб в лагунах, именуемое валликультурой. От предыдущего метода этот отличается тем, что рыбы во время миграций в поисках корма заходят в лагуны и остаются там надолго. Там образуются рыбные резервации, эксплуатация которых не требует особых затрат.

Перспективной является и конхиокультура, то есть разведение моллюсков: устриц, мидий, морских гребешков, халиотиса, клемм. Устричные фермы находятся в Японии, Китае, США, Нидерландах, Франции, Австралии. Самым культивируемым моллюском является мидия. Их выращивают из-за съедобного и полезного мяса. Помимо этого, створки мидий перерабатывают на муку. Продукция мидий составляет свыше 500 млн т в год. Разводят этих моллюсков в Нидерландах, Северной Испании, Западной Шотландии, Флориде. В России такие фермы находятся в Черном и Белом морях и в Приморье, в заливе Посьет.

Преимущество выращивания морского гребешка заключается не только в том, что у него вкусное и нежное мясо, но и в его высокой плодовитости, что позволяет собирать большие урожаи при его искусственном разведении. Подводные фермы по культивированию морского гребешка имеются в Приморье в заливе Посьет. Меньшее внимание уделяется разведению ракообразных, так как цикл их развития составляет от 3 до 6 лет. Такие хозяйства есть в Индии, Юго-Восточной Азии, Японии, Австралии. Одним из основных объектов разведения являются креветки.

Также ведущей отраслью в марикультуре является выращивание крупных морских водорослей, сырье которых используют в производстве пищевой, кормовой и технической продукции. В основном занимаются разведением зеленых, бурых и красных водорослей. Зеленые водоросли растут в морях недалеко от устьев рек. Бурые водоросли распространены повсюду. Наибольшее значение из них имеют ламинарии и фикусы холодных арктических и антарктических вод. Наиболее преуспели в разведении водорослей Япония и Китай. Япония выращивает пориферу и ламинарию.

В России в Приморье занимаются разведением ламинарии и филлофоры. Добыча водорослей перспективна потому, что они содержат белка больше, чем пшеница и кукуруза. Но также ценно использование водорослей и в медицине, так как некоторые виды их содержат йод. Помимо того что водоросли потребляют в пищу, их используют в фармакологии, керамической, строительной и металлургической промышленности. Сейчас продукция марикультуры превышает 6 млн т. Но она до сих пор продолжает развиваться, и потенциальные возможности ее велики. Для дальнейшего развития аквакультуры постоянно совершенствуются биотехнологии разведения различных гидробионтов, методы их переработки.

Однако, помимо технических и экологических трудностей, в последнее время появилась еще одна проблема – загрязнение воды. Загрязнение воды может повлиять на выживаемость водных организмов, сделать их мясо непригодным для употребления в пищу. Но все же марикультуру ожидает большое будущее, поскольку около 1/4 животного белка человечество получает, потребляя в пищу различных морских организмов.

«Океан – кладовая колоссальных биологических и минеральных ресурсов, средство для межконтинентальных связей, генератор и регулятор климата – сейчас становится фактором, непосредственно определяющим будущее человечества, будущее каждого из нас»/3/.

Хотя Мировой океан и является богатейшим источником различного рода ресурсов на земле, нужно помнить, что нерациональное использование их может привести к истощению запасов.

Но сейчас человечество столкнулось еще с такой проблемой, как загрязнение вод Мирового океана. Это одна из самых острых на сегодняшний день проблем. Так как Мировой океан представляет природный комплекс и еще примерно 30 лет назад его воды могли самоочищаться, то сегодня из-за возросшей на него нагрузки его воды утратили такую способность, что приводит к снижению биологической продуктивности, ухудшению качества воды. Совокупность всех этих факторов в дальнейшем может привести к тому, что Мировой океан как богатейшая кладовая перестанет существовать.

/1/ Залогин Б. С. Океан человеку. М.: Мысль, 1982. С. 5.

/2/ Залогин Б. С. Океан человеку. М.: Мысль, 1982. С. 19.

/3/ Риффо К. Будущее – океан. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. С. 4.

1. Бардач Д., Ритер Дж., Макларни У. Аквакультура. М.: Пищевая промышленность, 1978.

2. Залогин Б. С. Океан человеку. М.: Мысль, 1982.

3. Литвин В. М., Ельцина Г. Н. Ресурсы Мирового океана. Калининград, 1993.

4. Моисеев П. А., Карпевич А. Ф., Романычева О. Д. Морская аквакультура. М.: Агропромиздат, 1985.

5. Патурн Ф. Зодчие ХХI века. М.: Прогресс, 1983.

6. Риффо К. Будущее – океан. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

7. Степанов В. Н. Океан и будущее Земли. М.: Знание, 1967.

8. Толоконников Ю. А. Марикультура. М.: Агропромиздат, 1991.

Источник