Моря СССР

Аральское море

Основные физико-географические черты. Окруженное со всех сторон сушей, Аральское море расположено в зоне пустынь Средней Азии между 46°53′ и 43°26′ с. ш., 58°12′ и 61°58′ в. д. и лежит на 48,5 м выше уровня океана. Оно удалено на 4300 км от Атлантического, на 2500 км от Северного Ледовитого, на 18 000 км от Тихого и на 1800 км от Индийского океанов, открыто с запада, севера и востока, а с юга защищено высочайшими горными системами. Отмеченные особенности географического положения, полная изоляция от Мирового океана делают Арал своеобразным водоемом, который относится к типу «море-озеро».

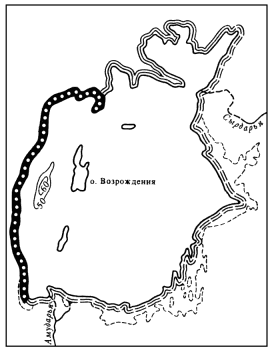

Только со времени формирования приаральской дельты Амударьи создались условия для наполнения впадины водой, что произошло в течение всего нескольких сот лет. По существующим представлениям Аральское море в контурах, близких к современным, образовалось немногим более 10 тыс. лет назад, т. е. это очень молодое море. В настоящее время его побережье довольно сложно и деталях и представлено различными геоморфологическими типами берегов, с которыми в общем хорошо согласуется рельеф котловины Аральского моря. Это наглядно показывает карта (рис. 1, 2).

Рис. 2. Типы берегов и рельеф дна Аральского моря. Усл. обозначения см. рис. 1.

Одна из физико-географических особенностей замкнутого Аральского моря — изменение его морфометрических характеристик, связанное с непостоянством объема воды в нем соответственно различным высотным положением уровня и разными размерами площади водной поверхности моря. С начала и до 60‑х гг. текущего столетия в условиях относительно стабильного количества воды в котловине моря его уровень мало отклонялся от отметки 53 м абс. выс.

После 1960 г. под антропогенным влиянием речной сток в море стал резко сокращаться, соответственно уменьшаться объем воды в нем и быстро снижаться уровень моря. К 1976 г. он понизился до отметки 48,5 м абс. выс., т. е. почти на 4,8 м по сравнению со средним многолетним положением. При этом площадь моря сократилась примерно на 11 тыс. км 2 (17%), а объем вод уменьшился примерно на 290 км 3 (27%) от соответствующих показателей на отметке 53 м абс. выс. Море вступило в новый этап своего существования, который характеризуется изменением различных природных компонентов.

Положение небольшого по размерам Аральского моря в зоне внетропических пустынь обусловливает резкую континентальность климата. Лето здесь сухое и жаркое, зима холодная с неустойчивой погодой. Обширная область Приаралья и само море находятся в сфере деятельности зимнего Сибирского антициклона и летней Южно-Азиатской барической депрессии. Они определяют основную барическую обстановку в этом районе, на которую накладываются разнообразные синоптические ситуации, что в совокупности создает сезонные особенности атмосферных процессов и сказывается на величинах метеорологических характеристик. Осенью и зимой преобладают северо-западные ветры. Температура воздуха в ноябре имеет отрицательные значения и в январе в среднем равна −12—14°, но над морем воздух заметно теплее.

В теплые сезоны отрог Сибирского антициклона разрушается, и окружающие Арал пространства оказываются под воздействием Южно-Азиатского минимума, поэтому сохраняется преобладание ветров восточных направлений. Температура воздуха весной быстро повышается от +5—10° в марте до +20° в апреле. Летом ее среднемесячные значения, например в июле, равны +27—28°, а среднесуточные достигают +35°. Над морем температура воздуха на 3—5° ниже, чем в прилегающих районах, что приводит к формированию над ним слабо выраженной области повышенного давления.

Среднемноголетний суммарный сток Амударьи и Сырдарьи в Аральское море до 60‑х гг. исчислялся примерно 52—56 км 3 /год. Сток Амударьи у пос. Чатлы в среднем за год равен 45 км 3 . Средняя многолетняя величина стока Сырдарьи у г. Казалинск равна 14,7 км 3 /год.

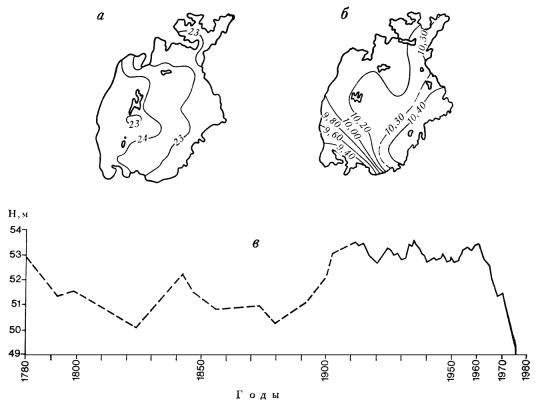

Гидрологическая характеристика. Низкие широты и внутриконтинентальное местоположение обусловливают поступление большого количества радиационного тепла к поверхности моря в теплое время года и примерно равную ему теплоотдачу моря в атмосферу в холодные сезоны. В соответствии с этим аральская вода хорошо прогревается в весенне-летнее и сильно выхолаживается в осенне-зимнее время. Характерное для Аральского моря распределение температуры воды на поверхности по сезонам показано на картах, обобщающих многолетние данные (рис. 3). Из карт видно, что летом (август) температура воды довольно однородна на всей площади моря. Различия ее величин между северной и южной частями равны примерно 2,0—2,5° и определяются широтой. Заметно выражены изменения температуры воды с глубиной, причем они неодинаковы от сезона к сезону в разных районах моря.

Рис. 3. Распределение температуры (а) и солености (б) на 1960 г. на поверхности Аральского моря летом и многолетние изменения его уровня (в)

В течение года в Аральском море наблюдается гомотермия, обратная и прямая температурная стратификация. Вода становится однородной по температуре осенью (ноябрь — начало декабря) в прибрежных мелководных районах и зимой (конец января) в открытых глубоких частях. Интенсивное зимнее охлаждение понижает температуру поверхностных слоев, а на нижележащих горизонтах она остается более высокой, чем на поверхности, так создается обратная стратификация зимой.

Средняя годовая соленость воды Аральского моря на 1960 г. изменялась от 9,6 до 10,3‰. Внутригодовой ход солености в море выражен довольно слабо. Зимой она несколько повышена за счет льдообразования. Летом, в августе, когда речной сток в море достигает максимума, поле солености на поверхности перестраивается (см. рис. 3). В это время возрастает распреснение юго-западной части моря, где отмечается наименьшая соленость (9,3—9,4‰). Высокая соленость (10,4—10,5‰) наблюдается в восточных мелководных районах в связи с сильным испарением.

Несмотря на южное положение моря, в нем хорошо выражена осенне-зимняя конвекция — один из важных процессов, формирующих структуру вод моря. Конвекция возникает с началом охлаждения поверхности моря, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится меньше среднесуточной температуры воды, что имеет место в первой половине августа в западной части моря и во второй половине этого месяца в восточных районах моря. В начале своего развития перемешивание охватывает сравнительно слабо устойчивые верхние (местами 5, местами 10 м) слои воды и с течением времени распространяется вглубь.

Своеобразна горизонтальная циркуляция вод Аральского моря. В отличие от всех морей Северного полушария в нем преобладает в общем антициклональное (по часовой стрелке) движение вод. Среди различных истолкований этого феномена наиболее обоснованное объяснение принадлежит А. Н. Симонову (1954), который на основе полученной В. Б. Штокманом связи квадрата скорости ветра с переменной глубиной моря и горизонтом залегания нулевой изотахи, отделяющей течение по ветру от противотечения, установил основную причину антициклональной циркуляции аральских вод. Она заключается в совместном воздействии преобладания неравномерных по скорости ветров северных направлений и общего наклона морского дна с востока на запад. Неравномерность ветра проявляется в уменьшении скорости потоков по мере движения вдоль большой оси моря (северо-восток — юго-запад). Таким образом, большая энергия довольно сильных ветров на востоке передается меньшим (на малых глубинах восточных мелководий) столбам воды, а меньшая энергия слабых ветров в центре и на западе моря сообщается большим (на значительных глубинах центральной и западной частях моря) столбам воды. В результате этого возбуждается движение вод на поверхности в общем с северо-востока на юго-запад, которое дает начало антициклональной циркуляции.

Преимущественно слабые ветры в условиях малых глубин возбуждают обычно невысокие (до 1,0 м), короткие, но крутые волны. Они растут быстро и затухают в течение небольшого отрезка времени. В море преобладает волнение силой 1—2 балла. Весной и осенью при сильных и довольно устойчивых ветрах оно достигает 4—5 баллов. Более высокая степень волнения отмечается как исключение.

Аральскому морю, как замкнутому бессточному водоему, свойственны значительные колебания уровня. Сгонно-нагонные колебания уровня с большой амплитудой связаны в основном с крупномасштабными синоптическими процессами, которые вызывают сильные продолжительные ветры. Наиболее отчетливо сгоны и нагоны проявляются вдоль большой оси моря. Штормовые севере восточные ветры приводят к сгону в северной и северо-восточной частях моря и нагону на юге и юго-западе. Штормовые западные и юго-западные ветры вызывают сгоны в южных и юго-западных районах и нагоны в северной и северо-восточной частях.

Преобладание ветров вдоль большой оси моря создает предпосылки для возбуждения сейш. Они имеют преимущественно характер правильных периодических колебаний уровня и обычно довольно долго не затухают. Анализ мареограмм обнаруживает в Аральском море продольную одноузловую сейшу с периодом 23 ч средней амплитудой 21 см, а также трехузловую сейшу с периодом 8 ч 18 мин и средней амплитудой 7 см. Не исключается возможность существования в море поперечной одноузловой сейши с периодом, близким к 8 ч.

Сезонные колебания уровня характеризуются четко выраженной периодичностью. Максимальный подъем уровня летом вызван распространением паводочной волны стока Амударьи и Сырдарьи. Осеннее понижение обусловлено испарением с водной поверхности, которое достигает наибольших величин после прохождения речного паводка. Зимний минимум высоты стояния уровня связан с очень малым количеством воды, приносимой реками в море. Обычно кривая сезонного хода уровня имеет близкий к симметричному вид с максимумом в июле и минимумом в декабре.

Многолетние изменения уровня моря показаны на графике рис. 3, из которого видно, что последнее довольно высокое положение уровня наблюдалось с 1952 по 1960 г. Начиная с 1961 г., уровень моря стал ежегодно понижаться главным образом в связи с безвозвратным изъятием речного стока на орошение и в меньшей степени из-за естественной маловодности. В течение последних 25 лет происходит однонаправленное изменение уровня: он понижается от года к году.

Хотя Аральское море лежит в южной зоне, на нем ежегодно образуется лед. Обычно льдообразование начинается в прибрежных районах на севере и северо-востоке моря примерно во второй декаде ноября. К концу этого месяца первичные формы льда появляются у южных берегов. В открытом море льды наблюдаются со второй декады декабря, а у западного побережья лед образуется в среднем в первой декаде января. Наибольшего развития ледяной покров достигает в середине февраля. Прибрежную зону моря покрывает припай, а в открытых районах распространены дрейфующие льды, представленные мелко- и крупнобитым льдом и ледяными полями.

Весеннее разрушение льда обычно начинается во второй половине февраля на юге и в первой половине марта на севере. Однако при холодной весне на отдельных участках северного и восточного побережий припай может сохраняться до 20—25 апреля. Обычно же таяние льда идет интенсивно. В середине марта ледовитость сокращается на 25%, а к концу апреля лед повсеместно исчезает. В среднем льды в Аральском море держатся 4—5 месяцев, но иногда встречаются в течение полугода. Наиболее короткое время льды существуют в западной глубокой части моря.

Гидрохимические условия. Гидрохимические особенности Аральского моря проявляются не только в отмеченном своеобразии солевого состава его воды, но и в содержании и распределении растворенных в ней кислорода и основных биогенных веществ. В воде Аральского моря в течение круглого года содержится большое количество растворенного кислорода с пересыщением в глубоких слоях иногда до 150—200%. Это объясняется развитой фотосинтетической деятельностью высшей подводной растительности вследствие малых глубин и высокой прозрачности аральской воды, небольшим потреблением кислорода сравнительно малочисленным планктоном и небольшим содержанием легко окисляющихся органических веществ, поступающих в море с речным стоком.

Аральская вода бедна фосфатами и нитритами. Несколько повышенное содержание фосфатов отмечается в северных районах моря и на взморьях Амударьи и Сырдарьи. Количество фосфатов несколько увеличивается летом за счет речного стока и уменьшается осенью. С глубиной их содержание почти всегда уменьшается, что отличает Арал от других морей, где существуют зоны глубинного накопления фосфатов. В Аральском море этому препятствует развитие фотосинтетической деятельности во всей толще вод. Нитриты в незначительных количествах отмечаются в море весной и осенью. Летом их содержание несколько увеличивается. Кремний в повышенном количестве встречается летом в поверхностных водах приустьевых зон, куда он выносится реками.

Приведенные сведения характеризуют основные черты природных условий Аральского моря в течение довольно длительного (начало XX в. — 60‑е гг.) времени относительной стабилизации его водного баланса и положения уровня. Однако почти два последних десятилетия речной сток в Арал неуклонно сокращается и соответственно постоянно понижается уровень моря. Это уже заметно отразилось и продолжает сказываться на различных компонентах природы моря. Прежде всего уменьшились объем воды и площадь моря, а его средняя соленость увеличилась до 13,0‰ и продолжает возрастать. С сокращением объема воды уменьшился ее летний теплозапас, понизилась температура замерзания, охлаждение моря протекает интенсивнее, льдообразование на севере и востоке начинается несколько раньше средних многолетних сроков. В море стало поступать меньше биогенных веществ с речными водами. Обсохли многие нерестилища и места нагула рыбы, что привело к сокращению биологической продуктивности Арала. Обмеление моря продолжается и не исключено в будущем. В этом случае очертания и природа моря будут существенно изменяться. Расчетные контуры моря при различных положениях уровня в близкие и отдаленные годы показывают, что в конечной перспективе Аральское море может раздробиться на несколько отдельные бассейнов и прекратить существование как единый самостоятельный водоем.

Будущее Аральского моря — его главная и очень широкая проблема. Она включает в себя решение прогностических вопросов гидрологии, гидрохимии и биологии моря, связанных с постоянным понижением уровня. В связи с этим производятся расчеты возможных изменений основных элементов природы моря на конкретные годы вплоть до конца XX в. Вместе с тем прорабатывается крупная народнохозяйственная проблема — переброска части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, в рамках которой изыскиваются пути пополнения водой Аральского моря в целях сохранения этого уникального водоема нашей планеты.

Источник

Научная электронная библиотека

Курбаниязов А. К.,

1.1. История геологического развития Аральского моря

Обсохшее дно Аральского моря – это новая континентальная суша, где наблюдается становление и формирование первичных природных комплексов аридного типа. В этом процессе огромная роль принадлежит природным факторам, ибо именно они обусловливают зарождение и становление элементарных морфологических частей ландшафта пустынного характера. В связи с этим, глубокое изучение этого сложного природного преобразования позволяет определить свойства и характер формирующихся комплексов и процессов различного ранга и способствует разработке комплекса мероприятий по предотвращению развития негативных природных процессов и явлений.

Впадина Аральского моря возникла около 2,2–2,0 млн. лет назад в результате совместной деятельности экзогенных и эндогенных рельефообразуюших процессов. При этом ведущая роль в формировании рельефа впадины принадлежит экзогенным процессам, интенсивное развитие которых было предопределено тектоникой. Впадина Аральского моря приурочена к трем крупным структурам: Устюртской сениклизе, Арало-Кызылкумской системе линейных дислокаций и Восточно-Аральской впадине. Впадина была выработана в покровных сарматских и верхнеплиоценовых отложениях, слагающих ее борта и подстилающих глинах палеогена, образующих ее коренное ложе, в последующем перекрытое отложениями заирской свиты и более молодыми образованиями мощностью до 100–120 м. Впадина Арала – была выработана за относительно короткий промежуток времени между средним и поздним акчагылом. Отдельные ее участки были пееуглублены на 200–250 м. Скорость древних рельефообразующих процессов – дефляция и эррозии по-видимому были близки к современным, т.к. климат Средней Азии в акчаглыке оставался аридным. Сегодня, зная скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна моря, составляющая 3–5 см/год,

можно приблизительно рассчитать время формирования самой впадины Арала. Первозданная впадина Арала по своим размерам

была значительна больше современной. На юге ее границу условно можно провести по широте Кунграт-Чимбай-Тахтакупыр. Здесь отмечается восстание кровли палеогена и распад единого контура на систему уходящих к югу и востоку эрозионных врезов. При такой реконструкции площадь впадин можно приблизительно оценить в 100000 км2 (современная площадь Арала на 1961 г. – 66085 км2). Если принять величину дефляционного переуглубления равную в среднем 150 м, то за период формирования из впадины было вынесено 0,15 км × 100000 км2 = 15000 км3. Объем воды в Аральском море до 1957 г. составлял 1075 км3. При расчете времени необходимого для выработки впадины глубиной 150 м можно опираться на скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна Арала, определенная на полигонах и равная в среднем 4 см/год. Тогда время формирования котловины выдувания составит: 150 м / 0,04 м = 3750 лет, или приблизительно четыре тысячелетия, что в общем-то хорошо согласуется с литературными данными (Кесь, Маев, Рубанов). В дальнейшем она испытала несколько периодов обводнения и была на половину погребена наносами, мощностью до 90–120 м. На рубеже среднего и позднего акчагыла при ведущей роли экзогенных геологических процессов сформирован глубоко расчлененный рельеф, контролирующий развитие последних седиментационных бассейнов и во многом предопределивший современный геоморфологический облик Кызылкумов, Каракумов и Арало-Сарыкомышской низменности.

В позднем акчагыле впадина Арала впервые испытывает обводнение, занимая узкий, наиболее глубокий, Причинковый желоб, а восточнее вала Архангельского и наиболее пониженных участках палеодолин образовалось заливов и лагун.

В раннем апшероне значительная часть впадины Арала была осушена, позднеакчагыльские отложения по ее переферии подверглись частичному размыву.

Начало позднего апшерона ознаменовалась мощной трансгрессией Каспия, вторжением морских вод через Узбой и Сарыкамыш и Приаралье. Среднеапшеронский палео-Арал имел довольно высокий уровень стояния, приблизившийся к отметке +60 +65 м о чем свидетельствуют апшеронские известняки-ракушняки, залегающие на островах Лазарева и возрождения на отметках +60 м. Последовавший в конце эоплейстоцена региональный подъем юго-востока Туранской плиты привел к вытеснению озерно-морского бассейна и резкому сокращению Аральского водоема. В Приаралье в это время происходило накопление аллювиально-озерных палевых глин и светло-желтых полевошпато-кварцевых песков. К этому

времени следует отнести выработку абразивной террасы на восточном чинке Устюрта, обнаруженной Ю.М. Клейнером и В.И. Кравчуком на абсолютных отметках 70 +73 м. В последующим впадина Арала неоднократное частично или полностью высыхало и заполнялось водой. По мнению А.С. Кесь развитие Арала в раннем и среднем плейстоцене происходило субаэральных условиях. Первично аккумулятивная эоплейстоценовая поверхность подверглась интенсивному эоловому преобразованию, выразившемуся в образовании глубоко расчлененного грядового-ячеистого рельефа. Центральная часть и предчинковый желоб на несколько десятков метров был переуглублен дефляцией. Об этом свидетельствует глубокое вложение верхнеплейстоцен-голоценового аллювия Амударьи в исходную атынакольскую поверхность.

В позднем плейстоцене с поворотом Амударьи на север в сторону Арало-Сарыкамышской низменности наступил второй этап истории Приаралья. Чуть позже голоцене начала формироваться Акчадарьинская аллювиально-озерная равнина. Помимо Амударьи сюда стекали воды Сырдарьи, Зеравшана, Чу с Сарысу, Иргиза, а возможно и Тургая. Реки обводняли все впадины и низины и постепенно заполняли их своими наносами, выравнивая рельеф. Мощность молодых отложений достигает 80–140 м во впадинах и до 40–60 м между ними. Освободившаяся от основной массы наносов, Аральская впадина начинает принимать все принесенные рекой рыхлые породы. Так были сформированы аллювиально-дельтовые равнины: Акчадарьинская, Присарыкамышская, Южная часть Приаральской дельты Амударьи и Кызыл-Ордынская или Жанадарьинско-Сырдарьинская. Их отложения ограничили Аральскую впадину с юга и востока.

История Аральского моря, по справедливому замечанию А.В. Шнитникова (1983) есть история его трансгрессии и регрессии. В работах А.С. Кесь (1991 г.), М.Э. Мурзаева (1991 г.), И.В. Рубанова (1978, 1980, 1982, 1984, 1987 гг.), Е.Г. Маева, С.А. Маевой, С.Д. Николаева (1983), С.М. Маевой, Е.Г. Маева (1991) восстановлены основные этапы голоценовой истории Арала, охватывающее последние 5 тысяч лет.

Регрессивные же стадии, когда уровень опускался ниже +53 м устанавливаются последам древних затопленных береговых линий в рельефе дна Арала, по присутствию мелководных осадков в строении толщи его донных отложений.

Из 9 трансгрессивно-регрессивных циклов С.А. Маева, Е.Г. Маевой (1991 г.) можно согласиться лишь начиная с древне-аральской трансгрессии произошедшей около 2600–3000 лет назад и прослеженная нами в пределах обсохшего дна севернее линии древних берегов и баров Уялы, Кендерли и Толмачева и Шурфом № 14 вскрыты каздиомные слои мощностью 1,24 м залегающие непосредственно на эоплестоцене. Подошва этих отложений находится на абс. отм. +38,1 м. Аналогичное карта наблюдается и северо-восточнее банки Обручева, где в шурфах П-8 и П-9 подошва морских отложений с кардиум эдули, перекрывающих здесь погребенные аллювиально-дельтовые отложения Амударьи, залегает на отметках +37 +38 м, а подошва амуарьинского аллювия на отметках близких к +32 +33 м. Полученные данные на длительное существование Арала на низких отметках, непревышающих +31 +38 м до рубежа пересох а вскоре воды Амударьи преставили доходить до Сарыкамыша. Около 3–2,5 тыс. лет назад происходит древнеаральская тресгрессия оставившая свои следы в виде террасы на отметках +58 +60 м. На островах Акпетканского архипелага они представлены осветленными премытыми эоплейстоценовыми песками мощностью до 1,0 м редкой ракушей кардиомов. Трансгрессирующее море практически полностьб обродировало поверхность останцов, создав низкий плоский рельеф (+58, 60 м) будущих островов Акпеткиннского архипелага.

Древнеаральская трансгрессия сменилась глубокой регрессией, уровень моря упал до отметок близких к +30, 32 м. По данным С.А. Маева, Е.Г. Маевой она произошла 1500 ± 140 лет и названа Оксийской. Море отступило на запад и сохранилось лишь пр. (1983) ед. (1983) чинковом желобе, а центральная часть превратилась в густо заросшее тростниками и камышом мелководье. С оксийской регрессией авторы связывают прослои торфообразной органики и накопление гипса и мирабелитов и донных отложениях (С.А. Маев, Е.Г. Маев, И.В. Рубанов). Кристаллизация мирабилита могла наступить при снижении уровня моря на 20 м (+33 м абс. отм.)и увеличении общей солености до 70 г-л. Мирабилит и гипс залегает на глубине 0,4–1,5 м, максимальная вскрытая мощность 0,5–0,6 м, общая площадь распространения залежей около 2000 км2.

Первое сообщение об Оскийском болоте содержится в работе В.В. Бартольда. Работы по исторической географии том III М.: Наука, 1965 г. Со ссылкой на описание историка 1 у в. Аммина Марцеллина.

Вслед за оксийской регрессией около 1200 лет назад началась новоаральская трансгрессия (Маев, Маева, 1991).В период этой последней трансгрессии уровень Арала с незначительными колебаниями находился на отметках +50, +54 м. Но в отдельные периоды, связанные с прорывами Амударьи и Сарыкамыш Арал понижал свой уровень до +34, +38 и +45 м.

Полученные данные позволяют уточнить характер развития новоаральской трансгрессии, где намечаются две стадии: – ранняя и поздняя.

Первая характеризуется подъемом уровня Арала и относительно длительным его стоянием сначала на отметках +38, +42, а затем +48, +50 м. Установлено далекое внедрение на север на расстояние 60–70 км русел Коксу и Кокдарьи. Кровля аллювиально-дельтовых отложений погребена под маломощными морскими отложениями (0,5–1,0 м) и залегает на отметках +38, +42 м. Палеорусло Тагызаркан после разворота на север четко морфологически выражено до абс. отметки +42 м. Далее оно переходит в слабо выраженное долинообразное понижение, огибающее урочище Толмачева с юга-запада и еще на расстоянии 5–6 км в виде мокрых солончаков прослеживается на север до абс. отм. +39 м.

Бары Уялы, Кендерли и Толмачева, вытянутые цепью с северо-востока на юго-запад фиксируют древнюю береговую линию Арала при стоянии моря на отметках +48, +50 м.

Поздняя или последняя стадия развития новоаральской трансгресии начинается с XVII в., когда Амударья полностью стала впадать в Арал. Как отмечает А.С. Кесь (1991 г.) уровень Арала в последние века до 1961 года в среднем колебался между отметками +50 и +53 м в связи с чередованием многоводных и засушливых лет.

Таким образом в 1961 г. Завершилось естественное развитие Аральского моря и последующее отступление моря можно назвать периодом катастрофической техногенной регрессии. Когда за 33 года уровень упал с отметки +53 до 36,89 м. Причина Аральского кризиса заключается в игнорировании законов природы и экономики, проявившегося в беспредельной эксплуатации водных и других ресурсов.

Заглядывая в недалекое геологическое прошлое можно предсказать путь развития впадины Арала, когда вновь превращается в очаг мощного выдувания. Рыхлый терригенный материал с высоким содержанием солей подхваченный пыльными бурями, обрушивается на оазисы Приаралья и Хорезма.

Источник