Рельеф дна индийского океана и его особенности

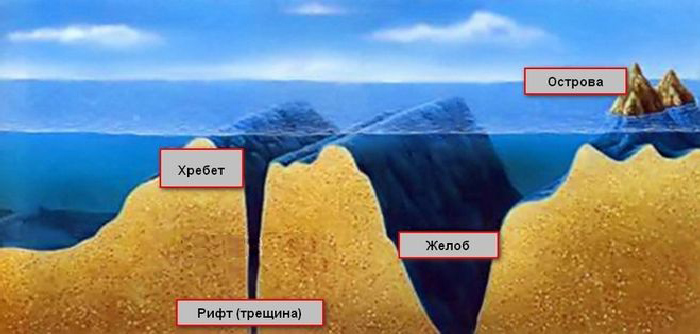

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

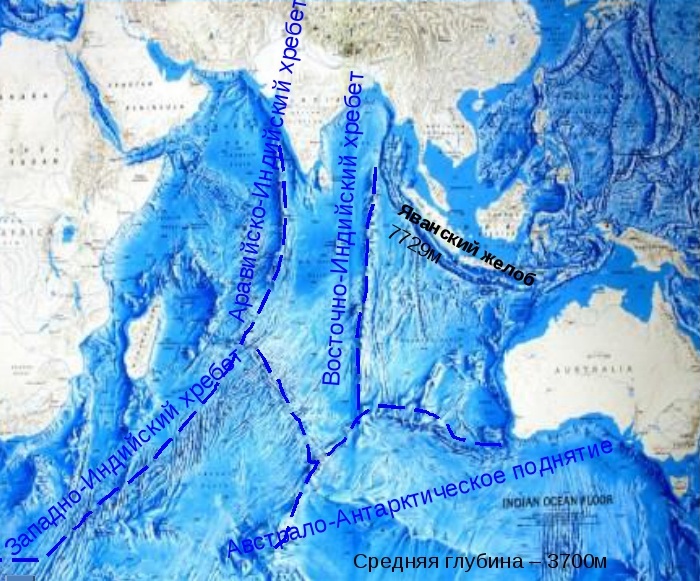

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

Донные осадки Индийского океана

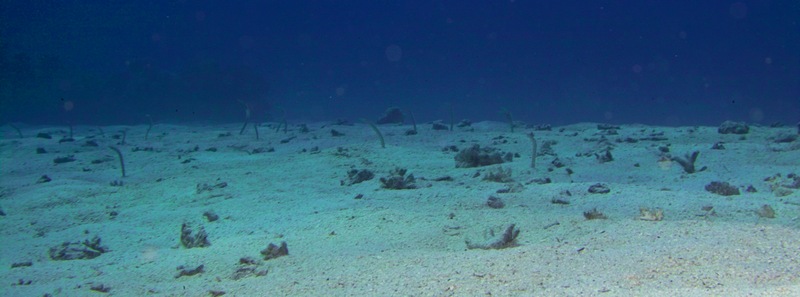

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник

Особенности рельефа дна Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов

Общими особенностями рельефа дна океанов является наличие основных морфоструктурных зон: подводной окраины материков, переходной зоны, океанического ложа, океанических хребтов и поднятий, срединных океанических хребтов. Но эти структуры в пределах каждого из океанов имеют ряд особенностей.

Атлантический океан. В пределах подводной окраины материка отмечается широкое развитие шельфа в северном полушарии, у берегов Европы и Северной Америки. Материковый склон выражен крутыми уступами, осложнен краевыми плато (Блейк, Сан-Паулу, Фолклендское), возвышенностями (Роккол) и порогами на границе с Северным Ледовитым океаном (Фареро-Исландский, Канадско-Гренландский). В Атлантическом океане небольшое количество глубоководных желобов, всего 5 (Пуэрто-Рико, Кайман, Южно-Сандвичев, Романш и Эллинский в Средиземном море), большое количество банок, плато и возвышенностей. В пределах ложа океана широкое развитие получили океанические котловины, представляющие плоские абиссальные аккумулятивные равнины. Они четко выражены в рельефе, а их расположение носит «ячеестый» характер.

Срединный Атлантический Хребет протягивается по середине океана и напоминает в очертаниях контуры материков. Ширина хребта изменяется от 300 км у Исландии до 2500 км в южной Атлантике, относительная высота до 4 км. По оси хребта протягивается рифтовая долина с глубинами до 2,0-2,5 м. Хребет разбит на всем протяжении поперечными разломами, по которым отмечаются значительные смещения (до 250 км) отдельных блоков.

Тихий океан. Его площадь составляет почти половину всего Мирового океана. Подводная окраина и шельф развиты слабо и занимают менее 10% площади дна. Материковый склон сильно расчленен подводными каньонами, для него также типичен рельеф бордерлендов — калифорнийский бордерленд.

Переходная зона в Тихом океане хорошо развита, особенно на западной окраине. В Тихом океане сосредоточены почти все глубоководные желоба Мирового океана, четыре из которых (Марианский — максимальная глубина 1022 м Тихого и Мирового океана, Филлипинский, Тонга и Кермадек) имеют глубины более 10000 м.

В пределах ложа океанические котловины занимают большие площади и в отличие от Атлантического океана не чётко выражены в рельефе (например, Северо-восточная котловины).

В Тихом океане отмечается две системы поднятий — СОХ и вулканических хребтов, протянувшихся с северо-запада (хр. Северо-Западный) на юго-восток через острова Лайн, Туамоту, до о. Пасхи. Срединный хребет простирается не посередине, а в юго-восточной части океана. Фланги хребта широкие, слабо расчлененные, рифтовая структура осевой зоны не так ярко проявляется, как в Срединно-Атлантическом хребте. СОХ Тихого океана имеет боковые ответвления (Чилийское, Галапагосское поднятия, хр. Сала-и-Гомес и др.).

Тихий океан характеризуется изобилием вулканических и коралловых островов (Полинезия, Микронезия, Меланезия). Другой его отличительной особенностью является наличие гайотов — плосковершинных гор, расположенных на глубинах 2-3 км в Аляскинском заливе и центральной части океана.

Очень яркой чертой рельефа и тектонического строения Тихого океана является наличие зоны океанических разломов, выраженных в рельефе в виде комплексов линейно и согласно ориентированных тектонических впадин (грабенов и глыбовых хребтов, горстов) широтного простирания. Разломы протягиваются через всю восточную часть океана и пересекают Восточно-Тихоокеанское и Южно-Тихоокеанское поднятия.

Индийский океан. В рельефе дна западной части много общих черт с Атлантическим океаном, а восточной с Тихим. Так, например, Срединный хребет Индийского океана, за исключением Австрало-Антарктического четко выражен в рельефе, разбит поперечными и продольными разломами. Средняя скорость раздвижения в рифте достигают 2,5-3,0 см/год, максимальным’до 16 см/год.

Котловины хорошо выражены в рельефе и оконтурены разделяющими их хребтами и возвышенностями. В западной части океана, как и в Атлантике, много плато и банок (Агульяс, банки Обь и Лена, Принц Эдуард).

В Индийском океане расположены хребты микроконтинентов (Мозамбикский, Мадагаскарский, Маскаренский), имеющие материковый тип земной коры, по мнению многих исследований, это обломки Гондваны, расколовшейся в начале мезозоя на южные материки. Шельф в океане развит слабо, только на севере Австралии. Желоба Индийского океана не глубокие, такие, например, как Тиморский 3310 м и Кай — 3680 м. Максимальная глубина находится в Яванском желобе (7209 м).

Северный Ледовитый океан. По своим гидрологическим и геоморфологическим особенностям Северный Ледовитый океан делится на два бассейна: Северо-Европейский, с морями Норвежское, Гренландское, Белое и Баренцево и Арктический. В последний входят все шельфовые моря России (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), моря Канадско-Гренландского архипелага и глубоководная часть Северного Ледовитого океана. Арктический бассейн хребтом Ломоносова подразделяется на два суббассейна -Нансена и Гиперборейский.

В отличие от других океанов, Северный Ледовитый океан самый маленький по размерам, (всего 4 % площади дна Мирового океана), на половину занят шельфом (50,3 % площади дна), он отличается мелководностью — 40 % дна имеют глубины менее 200 м. Многие исследователи рассматривают его, как внутреннее море Атлантического океана. Тем не менее, Северный Ледовитый океан в 3 раза больше самого большого Филиппинского моря и имеет все атрибуты океана. Под котловинами развита кора океанического типа. Из Атлантики сюда продолжается Срединный Океанический Хребет в виде хребтов Мона, Книповича, Гаккеля, которые разбиты поперечными трогами и рифтовыми долинами (Лены, Седова, Гидрографов). Глубоководные желоба здесь получили названия ущелий (Литке, с максимальной глубиной 5180 м, Арли и др.). В пределах Северного Ледовитого океана помимо СОХ, есть крупные положительные структуры, разделяющие его на котловины. Это глыбовые хребты Ломоносова и Менделеева, плато Альфа и другие.

На шельфе Северного Ледовитого океана получили широкое развитие ледниковые формы рельефа (Канадский архипелаг, Гудзонов залив). В пределах океана отмечается большая мощность терригенных осадков (до 2-4 км), что обусловило распространение значительных по площади абиссальных равнин (котловины Гренландская, Нансена, Амундсена, Канадская и др.).

Источник