- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

- Дно Мирового океана

- Изучение океанического дна

- Как выглядит земля под водой?

- Ложе океана

- Океаническое дно

- Что мы узнали?

- Морское дно: рельеф и обитатели

- Мировой океан

- Океаническая кора

- Рельеф дна

- Поднятия и впадины

- Биология дна

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

Дно Мирового океана

Изучение океанического дна

Первыми, кто стал изучать мировой океан, стали англичане. На военном корабле “Chellenger” под командованием Джоржа Нэйса, они прошли всю акваторию мира и собрали много полезной информации, которую ученые систематизировали еще 20 лет. Они измеряли температуру воды, животных, но самое важное – они первые определили строение дна океанов.

Прибор, которым изучают глубину, называется эхолот. Он расположен в нижней части корабля и периодически посылает сигнал такой силы, чтобы он мог достичь дна, отразится и вернуться на поверхность. Согласно законам физики, звук в воде движется со скоростью 1500 м. за секунду. Таким образом, если звук вернулся за 4 секунды, то дна он достиг уже на 2-й, и глубина в этом месте равна 3000 м.

Как выглядит земля под водой?

Ученые выделяют основные части дна мирового океана:

- Подводная окраина материков;

- Переходная зона;

- Ложе океана.

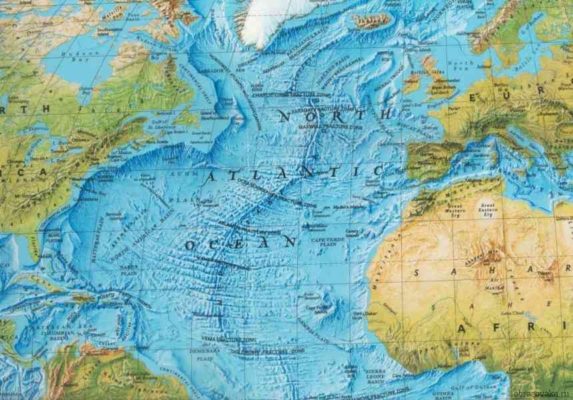

Рис. 1. Рельеф дна мирового океана

Материк всегда частично уходит под воду, поэтому подводная окраина разделяется на материковый шельф и материковый склон. Фраза “выйти в открытое море” означает покинуть границу материкового шельфа и склона.

Материковая отмель (шельф) — это часть суши, погруженная под воду на глубину до 200 м. На карте она выделена бледно-голубым или белым цветом. Наибольший шельф – в северных морях и на Северно-Ледовитом океане. Наименьший – в Северной и Южной Америке.

Материковая отмель хорошо прогревается, поэтому это основная зона для курортов, хозяйств по добыче и разведению морепродуктов. В этой части океана добывают нефть

Материковый склон формирует границы океанов. Материковый склон считается от края шельфа и до глубины в 2 километра. Если бы склон был на суше, то это бы был высоченный обрыв с очень крутыми, почти прямыми склонами. Но кроме своей крутизны, в них таится еще одна опасность – океанические желоба. Это узкие ущелья, уходящие под воду еще на тысячи метров. Самым большим и известным желобом считается Марианская впадина.

Ложе океана

Там, где кончается материковый уступ, начинается ложе океана. Это основная его часть, где существуют глубоководные котловины (4 – 7 тыс. м.) и возвышенности. Ложе океана размещается на глубине от 2 до 6 км. Животный мир представлен очень слабо, поскольку в этой части практически нет света и очень холодно.

Рис. 2. Изображение дна океана

Важнейшее место занимают срединно океанические хребты. Они представляют собой большую горную систему, как на суше, только под водой, простирающиеся вдоль всего океана. Общая протяженность хребтов – около 70 000 км. Они имеют свою сложную структуру: ущелья и глубокие склоны.

Хребты образуются на стыках литосферных плит и являются источниками вулканов и землетрясений. Некоторые острова имеют очень интересное происхождение. В тех местах, где скапливалась вулканическая порода и в итоге вышла на поверхность, образовался остров Исландия. Именно поэтому здесь много гейзеров и горячих источников, а сама страна представляет собой уникальный природный заповедник.

Рис. 3. Рельеф Атлантического океана

Океаническое дно

Почва океана представляет собой морские осадки. Они бывают двух типов: материковые и океанические. Первые сформировались с суши: галька, песок, другие частицы с берега. Вторые — это донные отложения, сформировавшиеся океаном. Это остатки морских обитателей, вулканический пепел.

Что мы узнали?

Строение дна океана очень неравномерное. Выделяют три основные его части: материковая окраина (делящаяся на материковый шельф и склон), переходная зона и ложе океана. Именно в центральной его части образовался удивительный рельеф – срединно-океанический хребет, представляющий единую горную систему, опоясывающую практически всю Землю.

Источник

Морское дно: рельеф и обитатели

Морское дно океана – одно из наиболее интригующих и наименее изученных мест на планете. Оно скрывает тонны полезных ископаемых, глубочайшие впадины и котловины, подводные хребты. Здесь обитают удивительные организмы и таятся еще не раскрытые нами загадки.

Мировой океан

Все участки суши нашей планеты занимают площадь в 148 млн км 2 , однако это ничтожно мало по сравнению с площадью океана. На него приходится 361 млн км², то есть почти 71 % всей поверхности Земли.

Мировым океаном называют непрерывное водное пространство, которое окружает материки и острова. К нему относятся все существующие моря, заливы, бухты и проливы, а также четыре океана (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). Все эти части представляют собой единую водную оболочку, но их характеристики (соленость, температура, органический мир и т. д.) отличаются.

Морское дно тоже разнообразно. Оно усеяно всевозможными впадинами, долинами, хребтами, скалами, плато и котловинами. Обладает своим уникальным растительным и животным миром.

Глубина морского дна меньше всего у берегов, в районе шельфа. Там она достигает не более 200 метров. Дальше она постепенно увеличивается и доходит до 3-6 км, на отдельных участках и до 11 км. Самым глубоководным считается Тихий океан, со средней глубиной 3726 метров, самым мелким – Северный Ледовитый со средним показателем 1225 метров.

Океаническая кора

Как и материковая суша, морское дно образовано земной корой. Однако в их структуре и геологии есть существенные различия. Так, океаническая кора абсолютно лишена гранитного слоя, который на суше часто выходит на поверхность. Кроме того, она гораздо тоньше – ее мощность варьируется от 5 до 15 километров.

Кора морского дна состоит из трех основных слоев. Самый первый, нижний, уровень сложен горными породами габбро и серпентинитами. Они могут состоять их кварца, апатита, магнетита, хромита, содержать примеси доломита, талька, граната и других минералов. Выше располагается базальтовый слой, а еще выше – осадочный.

Самый верхний уровень морского дна, толщиной в 4-5 километров, представляет собой отложения окислов металлов, глубоководных глин, ила и карбонатных остатков скелетов. На хребтах и склонах осадки не накапливаются, поэтому в этих местах на поверхность выходит базальтовый слой.

Рельеф дна

Океанское дно ни в коем случае не является плоским и ровным. По мере удаления от берегов континентов оно постепенно понижается, образуя своеобразное углубление или чашу. Условно это понижение делится на три части:

Подводные окраины континентов начинаются с шельфов – плоских или слегка наклоненных отмелей, глубиной всего 100-200 метров. Лишь иногда они опускаются на 500-1500 метров. Как правило, они богаты нефтью, природным газом и другими полезными ископаемыми.

Шельфы оканчиваются перегибами (бровкой), после которых начинаются материковые склоны. Они представлены уступами и ложбинами, сильно расчленены котловинами и каньонами. Угол наклона в этой части океана резко увеличивается, составляя от 15 до 40 градусов. На глубине 2500-3000 метров склон переходит в ложе. Его рельеф самый сложный и разнообразный, а органический мир беднее, чем у других слоев.

Поднятия и впадины

Ложе морского дна формируется под действием внешних и внутренних сил Земли, формируя всевозможные возвышенности и углубления. Крупнейшими его образованиями являются срединно-океанические хребты. Это огромная подводная горная система, которая тянется на 70 тысяч километров, огибая все материки планеты.

Хребты выглядят совсем не так, как на суше. Они имеют вид огромных валов, посреди которых находятся разломы и глубокие ущелья. Здесь литосферные плиты раздвигаются и наружу выходит магма. На склонах хребтов располагаются плоские вулканы и поперечные разломы, появившиеся от их активности.

В местах, где океаническая кора подвигается под континентальную, образуются продольные впадины морского дна, или желоба. Они протягиваются на 8-11 километров в длину и примерно настолько же в глубину. Самая глубокая впадина – Марианский желоб в Тихом океане. Она опускается примерно на 11 000 метров и тянется вдоль Марианских островов.

Биология дна

Органический мир морского дна тем больше разнообразен, чем ближе оно находится к поверхности океана. Наиболее богатыми на организмы считаются шельфы. Их населяют всевозможные крабы, креветки, осьминоги, кальмары, губки, морские звезды, кораллы. Камбалы и скаты обычно зарываются в верхний слой дна, прекрасно маскируясь под ил. Кроме них, внизу обитают бычковые, собачковидные, присосковые виды, сомы, угри, вьюны, необычные химеры и бититовые рыбы.

Самыми бедными являются ущелья и впадины, а также глубокие участки ложа морского. Холодная вода, большое давление, сильная соленость и отсутствие солнечного света делают их не слишком пригодными для обитания. Однако и здесь есть жизнь. Так, на огромных глубинах, возле гидротермальных источников были обнаружены целые колонии мидий, креветок, крабов и других организмов, многие из которых еще не изучены. Вода здесь сильно нагревается, создавая условия для жизни даже в столь холодных и пустынных районах океана.

Источник