Семга с белого моря

Промысел семги в Белом море

Добыча семги едва ли не является самым древним видом беломорского рыболовного промысла. Вспомним, что каменные лабиринты, служащие остатками неолитической культуры, сходны по своему устройству именно с семужьими орудиями лова. В количественном отношении этот вид промысла всегда уступал сельдяному, но в ценностном выражении он обычно стоял на первом месте и был важнейшим средством существования местного населения.

За период с конца прошлого столетия и до наших дней уловы беломорской семги колебались с 328 ц в 1881 г. до 10728 ц в 1898 г.; чаще всего годовой улов составлял 6000-7000 ц * :

| Год | Архангельский уезд | Онежский уезд | Кемский уезд | Мезенский уезд | |

| 1875 | 5104 | 1891 | 6596 | 1907 | 7672 |

| 1876 | 5705 | 1892 | 6315 | 1908 | 8185 |

| 1877 | 4322 | 1893 | 4891 | 1909 | 7051 |

| 1878 | 6432 | 1894 | 5797 | 1910 | 6709 |

| 1879 | 3152 | 1895 | 4891 | 1911 | 6016 |

| 1880 | 3605 | 1896 | 6881 | 1912 | 5741 |

| 1881 | 1790 ** | 1897 | 7530 | 1913 | 6759 |

| 1882 | 2684 | 1898 | 10728 | 1914 | 7620 |

| 1883 | 6692 | 1899 | 9940 | 1915 | 7170 |

| 1884 | 7441 | 1900 | 6954 | 1920 | 3598 |

| 1885 | 6182 | 1901 | 6433 | 1922 | 2367 |

| 1886 | 4432 | 1902 | 5179 | 1924 | 1631 |

| 1887 | 5404 | 1903 | 2684 | 1925 | 1635 |

| 1888 | ? | 1904 | 4068 | 1926 | 1581 |

| 1889 | 6438 | 1905 | 5989 | 1927 | 4157 |

| 1890 | 6825 | 1906 | 7579 | * | * |

* ( При составлении таблицы использованы следующие источники: В. Алеев, 1923; Н. А. Голубцов, 1910; Н. Ерофеичев, 1925; И. Перфильев, 1925; А. Попов, 1914, 1923; Журналы: Сев. хоз. 1923, № 4 и 1928, № 3, Бюлл. рыбн. хоз., 1927, № 7. Возможно, что сведения до 1908 г. включают в себя и добычу в Баренцевом море, на долю которого обычно приходится около 1/4 части общего вылова.)

** ( Сведения только для Умской, Кузоменьской и Тетринской волостей.)

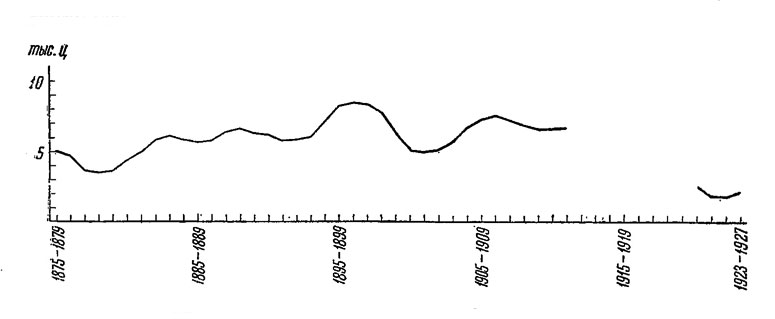

Анализ уловов способом вычисления скользящей средней отчетливо показывает наличие довольно широкой волны годовых колебаний (рис. 5). Особенно низкие уловы семги наблюдались в 1876-1884, в 1900-1907 и 1920-1927 гг. Сравнительно высокие уловы были в 1895-1902 и в 1905-1912 гг. По сведениям И. И. Лагунова (1952), уловы семги за период с 1931 по 1939 г. колебались приблизительно от 6000 до 9000 ц. Если это так, то, следовательно, после минимума 20-х годов промысел снова увеличивался. К сожалению, в нашем распоряжении не было данных о промысле семги в самые последние годы. Рассмотренный же материал позволяет предполагать существование периодических колебаний уловов семги продолжительностью около 20-22 лет от одного минимума до другого.

Рис. 5. Динамика уловов беломорской семги. Скользящие средние годовые по пятилетиям за период 1875-1927 гг.

Кроме этого, имеются указания на общее сокращение уловов семги в течение последних столетий (Гебель, 1904; Мейснер, 1920; Смирнов, 1935, и др.). Еще в XVIII в. В. Крестинин (1784: 24) писал: «Рыболовство семги в первой половине нынешнего века было еще изобильно, и простиралось по Двине реке до устья Пинеги реки. Берега Белого моря наполнены были такими же тонями. Великое изобилие сея рыбы бывшее в старину ныне оскудевшее. «. В середине XVII в. только в окрестностях г. Колы ежегодно добывалось около 3930 ц семги, а в начале XX в. во всем Кольском заливе уловы не превышали 406 ц, несмотря на более интенсивный промысел и усовершенствованную технику лова. В реке Туломе средний годовой улов в 1870-1889 гг. составил 88, в 1890-1899 гг. 62 ц. В районе с. Поной за период с 1882 по 1898 г. средний годовой вылов был 622, а в 1899-1908 гг. 406 ц. В районе с. Кузомень в 1882-1898 гг. ежегодно добывалось в среднем 1229, а в 1899-1908 гг. 951 ц. В 30-х годах текущего столетия уловы семги в водах Баренцева и Белого морей, омывающих берега Кольского полуострова, составляли лишь 2260 ц, из которых на долю Терского берега приходилось 1921 ц (85%) и Мурманского берега 339 ц (15%). Таким образом, имеется следующий ряд цифр, характеризующих количество добываемой семги: в середине XVII в. только в районе г. Колы ежегодно добывалось около 3930, в начале XX в. во всем Кольском заливе 406, а в 30-е годы XX в. на всем Мурманском берегу добывалось 339 ц в год.

Добавим еще, что в начале текущего столетия годовые уловы семги у берегов Мурмана падали до 164 ц (Русское судоходство, 1906, № 11).

В течение последних столетий отмечено не только общее снижение уловов, но и перемещение промыслов с устьев рек на морские, предустьевые участки (Алеев, 1923). Правда, морские семужьи тони, наряду с речными, существовали всегда, но в XVI и даже XVII вв. основная масса рыбы добывалась в реках, тогда как теперь — в море, на подходах к ним.

В качестве причины снижения улова беломорской семги обычно выдвигают молевой сплав неокоренного леса, что резко ухудшает кислородный режим в реках (Кожин, Трифонов, 1928; Колпачков, 1933); по мнению многих, существенное значение имеет сооружение плотин и отсутствие должной заботы о нерестилищах (Кузнецов Н., 1929). Все это конечно так: молевой сплав леса, скопление на дне гниющей коры, отходы лесной и бумажной промышленности, сооружение плотин, загрязнение и разрушение нерестилищ во многих случаях стали подлинными бичами рыбного хозяйства (да и не только рыбного), полностью уничтожающими природные богатства не только рек, но и морских водоемов. В качестве примера можно указать, что еще в начале 30-х годов (Коркин, 1932) на реке Керети в местах сбойки кошелей древесной корой было засорено три рыболовецких тони до такой степени, что промысел на них стал невозможным. Толщина слоя коры достигла 0.5 м. Рыболовные тони по реке Ковде на протяжении 12 км от устья оказались засоренными корой. Реки Колвица и Лувеньга, где раньше добывалась семга, с открытием на них лесосплава вовсе потеряли промысловое значение. На реке Кеми все тони были засорены корой, и рыболовство на них во время сплава стало невозможным. Такое же положение и на реке Выг. Губительное воздействие лесосплава заметно не только в реках, но и в морских губах. Например, в губе Пояконде, где производился лов сельди, в навигацию 1931 г. рыболовные участки были сплошь заняты лесом: Сходное положение наблюдалось в Сорокской губе и в некоторых губах Кандалакшского залива. Несмотря на столь явный вред, приносимый рыбному хозяйству неразумно проводимым лесосплавом, мы должны признать, что падение рыболовства на Мурмане, а частично и в Белом море, должно иметь в своей основе иную причину, так как на большинстве рек лесосплава здесь не производится. Имеющиеся рыбоводные заводы в какой-то мере компенсируют вылов половозрелых особей, а промысел продолжает оставаться на низком уровне и обнаруживает явную тенденцию к дальнейшему снижению. Более того, статистика уловов показывает (Смирнов А., 1935), что если в Белом море в целом уловы долгое время были сравнительно устойчивыми, то именно на Мурмане наблюдалось их непрерывное падение, которое особенно сильно проявилось в западной части побережья и в Кольском заливе.

Следовательно, уменьшение промысла семги происходит, по-видимому, по многим причинам, различным в разных районах Баренцева и Белого морей. Среди этих причин несомненно имеются и такие, которые вовсе не связаны с какой-либо деятельностью человека.

Источник

Весенне-летняя сёмга

Рассмотрим подробнее динамику нерестовых миграций весенне-летней биологической формы сёмги. Заход в реки весенне-летней сёмги разделён на несколько волн. Беломорские рыбаки-поморы каждой из этих волн дали название. Для простоты воспользуемся ими и для сёмги рек Баренцевоморского бассейна. Сроки хода даются среднестатистические, аномальные погодные условия могут внести существенные коррективы: плюс-минус до двух недель.

Залёдка

Из названия можно догадаться, что эта рыба идёт в реки сразу после того, как река избавится от льда (в мае). На самом деле, это рыбы осенней биологической формы сёмги, зимующие в низовьях реки и возобновляющие миграцию весной после распаления льда. Анализ чешуи этой группы лососей указывает на наличие зоны роста в весенний период. Это означает, что лососи данной группы до начала или во время распаления льда мигрируют в море и могут нагуливаться там в течение 2-4 недель. Отличительной особенностью этой группы рыбы является отсутствие на теле морского паразита — «клопа». Подробнее о морском клопе можно узнать на странице Как отличить рыбу только что зашедшую в реку от уже там постоявшей. Однако на реках с отсутствием больших плёсов и ям в приустьевой зоне (Кола, например) возможна поимка залёдки с морскими паразитами. К примеру, такая рыба весом около 7-8кг была поймана на реке Кола в самом начале июня. Несмотря на наличие морских паразитов рыба имела явный сиреневый оттенок чешуи и потемневшие плавники, что может быть следствием зимовки в реке.

Самок идёт существенно больше, чем самцов. Размеры рыбы зависят от специфики конкретной реки. Количество заходящей в реку сёмги этой группы сильно привязано к погодным условиям в октябре-ноябре предыдущего года. При низком уровне воды и холодной погоде, при возникновении шуги довольно большая часть осенней рыбы, заходящей в октябре-ноябре, остаётся на зимовку на ямах в низовьях реки, а весной продолжает миграцию наверх. С другой стороны, при более благоприятных условиях значительная часть рыбы может пройти вверх по реке поздней осенью, поэтому её количество в низовьях реки весной следующего года будет небольшим.

Осенняя биологичеcкая форма сёмги преобладает в реках бассейна Белого моря, поэтому здесь количество залёдки может быть значительным. Вспомним Варзугу — при начале лицензионного лова в последней декаде мая редко кому удаётся уйти с реки без рыбы. Однако в глубоких реках, а также реках, подверженных серьёзному прессу со стороны браконьеров, например, в Умбе, залёдки может быть немного. С одной стороны, глубина реки позволяет рыбе быстро преодолевать препятствия (пороги) и подняться наверх до шуги, а с другой стороны, в течение зимы остатки рыбы на ямах в низовье реки подвержены значительному браконьерскому прессу.

В связи с тем, что популяция осенней рыбы в реках Северного берега Кольского небольшая, на богатые уловы залёдки рассчитывать не приходится. Однако бывают и сюрпризы.

Закройка

Отличается крупными размерами. Вообще, почему одни рыбы приходят в реку крупными, а другие мелкими можно узнать на странице юность сёмги (стадия покатника и нагул в море). Наиболее активный ход её начинается, когда температура воды в реке после зимы увеличивается и уравнивается с температурой воды в море (или заливе моря). По наблюдениям, этот момент обычно совпадает с зеленением берёзы (лист становится размером с рублёвую монетку) и начинается в разных реках в начале-середине июня. В это время в реку в основном идут крупные самки и небольшое количество очень крупных самцов.

В начале хода как закройки, так и залёдки её движение вверх по реке неторопливое, она идёт вверх не по основной струе, а рядом, где течение слабее, часто под берегом, выбирает для остановки на отдых места с не очень сильным течением – вода пока ещё достаточно холодна, и сёмга рассчитывает все свои движения, не допуская лишних усилий. Ведь она не питается в реке и её жировых запасов должно хватить до следующей весны.

По мере прогревания воды движение рыбы вверх по реке ускоряется. Например, на реках с водопадами сёмга начинает запрыгивать на препятствия только, если вода прогрелась до необходимой ей температуры комфорта (+10-14 градусов), до этого момента рыба остановится в яме под водопадом и будет ждать. Этим вызван запрет на ловлю сёмги под водопадами – существует время, когда рыба скапливается здесь в огромных количествах, и любая рыбалка может превратится в бойню.

В реках Беломорского бассейна закройка тоже присутствует, но её количество незначительно и намного уступает осеннему стаду. Может заходить в реки во второй половине июня и начале июля.

В реках бассейна Баренцева моря (Северный берег Кольского полуострова) закройка составляет основу заходящей за весь год сёмги. Чем дальше по Северному берегу на восток, тем позже начинается лето, поэтому массовый заход в реки не одинаков по срокам.

Тинда

Приход крупной сёмги обычно заканчивается к началу июля. Затем, после очень короткого перерыва (не более недели) появляются мелкие экземпляры — их обычно называют тиндой. Это в основном (до 95 процентов) самцы, имеющие длину 40-70 см и вес от 1 до 3-4 кг. Эти рыбы провели в море всего лишь один год. Тинда заходит в реки до начала августа.

В реках бассейна белого моря идет в течение июля. В реках же бассейна Баренцева моря — в течение июня.

Итак, рыба пробирается вверх. Замечено, что чем крупнее особь сёмги, тем выше по реке или её притоку она ищет стоянку. Крупные экземпляры останавливаются на глубоких ямах, больших плёсах, а мелкие (тинда) – почти везде, где попало, но норовят притереться поближе к самкам.

На небольших реках Северного берега, если подкрасться и заглянуть в ямку с обрывистого берега можно увидеть картину – стоит крупная самка, а вокруг неё крутятся “тиндяки”. Иногда она, утомлённая излишней навязчивостью мелких самцов, начинает их гонять. Тиндяки разбегаются, часто выпрыгивая из воды, но потом всё равно возвращаются. Если к такой стоянке подходит “папик” – крупный самец, то начинается переполох. Со стороны это смотрится, как будто в средней полосе жерех гоняет стаю уклейки. Только вместо уклеек – рыбки по 2-3 кг.

Рыба не стоит постоянно в яме. Периодически она подходит к струям порогов и перекатов, чтобы погулять в воде, богатой кислородом, сбросить речных паразитов, и т.д.

В сентябре у весенне-летней рыбы созревают молоки, икра и при приближении температуры воды к отметке 5-6 градусов начинается нерест, который проходит примерно с середины сентября до середины октября и идёт как бы несколькими волнами, в зависимости от изменений температуры воды и выпадения осадков.

Интернет-магазин Рыбаклев — товары для рыбалки и активного отдыха

Качественные товары по лучшим ценам. Быстрая доставка без риска повреждения во все регионы России почтовыми службами и различными транспортными компаниями. Любые способы оплаты. Услуги личного менеджера. Система лояльности и реферальная программа для всех покупателей. Специальные условия для оптовых покупателей. Профессиональная консультация при подборе товара.

Источник