- СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

- Географическое положение

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

- Моря и Океаны

- Северный Ледовитый океан

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

В книжной версии

Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639

Скопировать библиографическую ссылку:

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

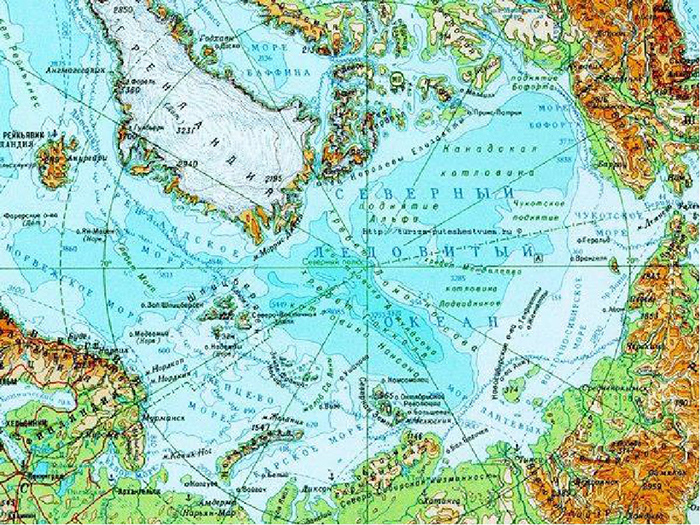

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

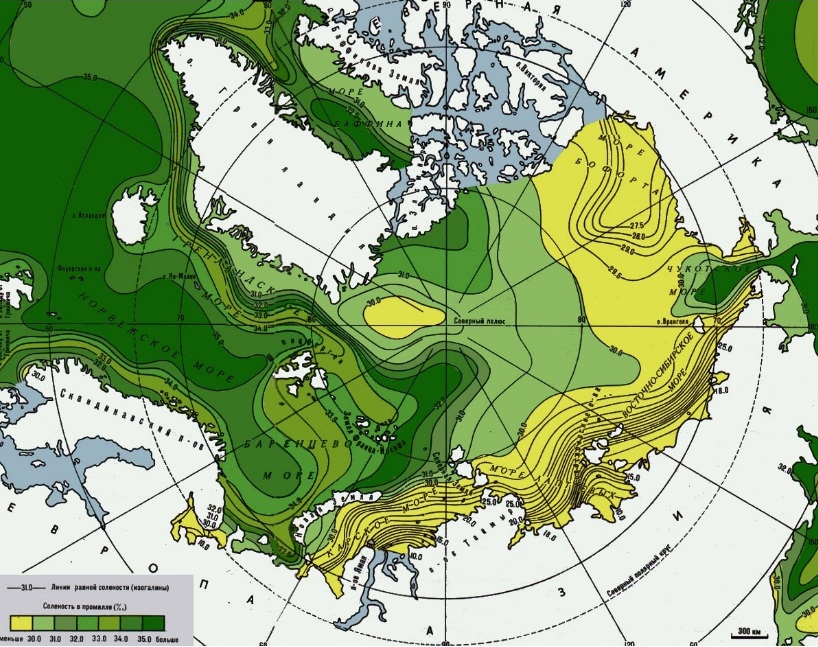

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник

Моря и Океаны

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан — наименьший из океанов на земном шаре. Его площадь 14 млн. км2. Северный Ледовитый океан является уникальным: он почти окружен сушей; его расчленяют три подводных хребта — хребет Альфа (хребет Менделеева с поднятием Альфа.), хребет Ломоносова и Срединно-океанический хребет (хребет Гаккеля), являющийся продолжением Срединно-Атлантического хребта; одна треть его дна — материковая отмель; его поверхность в течение всего года покрыта дрейфующим льдом. Наибольшая Глубина Северного Ледовитого океана 3500-4000 м.

Рельеф дна и геология

При рассмотрении рельефа дна Северного Ледовитого океана обнаруживается отсутствие единой номенклатуры названий форм рельефа. Поэтому в изложении применяются названия, данные при открытии и наиболее употребительные.

Северный Ледовитый океан делится на два бассейна: Северо-Европейский и Арктический. До 1948 г. считалось, что Арктический бассейн включает один, вероятно, однородный бассейн т. е. не имеет подводных хребтов. В 1948 г. был открыт хребет Ломоносова. Он разделяет Арктического бассейна на два суббассейна, для которых Остенсо (1962) предлагает названия Гиперборейский бассейн (Амеразийский суббассейн.) и бассейн Нансена (Евразийский суббассейн.).

Материковая отмель (шельф) окаймляющая Арктический бассейн имеет различную ширину. Вблизи евразийского побережья шельф в несколько раз шире, чем у североамериканского. Севернее Аляски и Гренландии шельф имеет обычную ширину — 100—200 км, ширина

Сибирского и Чукотского шельфов изменяется от 500 до 1700 км. Материковое оледенение, вероятно, распространялось на всю область шельфа к востоку от Таймырского полуострова, что и объясняет микрорельеф, который был недавно установлен на шельфе моря Бофорта и на Чукотском поднятии.

Материковый склон начиняется обычно на глубине 200 м, за исключенном шельфа Гренландского моря, где резкое увеличение глубин наблюдается приблизительно на глубине 300 м. Эта 300-метровая глубина, вероятно, отражает изостатическое погружение, вызванное Гренландским ледяным щитом. К северу от Аляски уклон материкового склона близок к уклонам в других океанах и колеблется от 1,5 до 4″. Однако сооощалось оо уклоне материкового склона до 23°. Известно несколько подводных депрессий, рассекающих материковую отмель.

Самая большая из них — желоб Св. Анны, проходящий к востоку от Земли Франца-Иосифа, — имеет ширину 180 км и длину 500 км.

Материковую отмель, примыкающую к северо-восточному побережью Гренландии, прорезают многочисленные каналы, которые, по-видимому, являются затопленными ледниковыми долинами, образовавшимися во время наступлений ледников.

Выдвинутый в океанвыступ от Чукотского шельфа образует Чукотское подводное поднятие шириной 200 км, круто поднимающееся с глубокого океанического дна и имеющее усеченную и Расчлененную вершину, по-видимому, выровненную под воздействием прибоя или льда.

Канадская котловинапротянулась примерно на 1100 км от шельфа моря Бофорта до хребта Альфа. Дно котловины находится на глубине порядка 3940 м; оно, по-видимому, очень ровное и только в некоторых местах покрыто холмами. Считают, что поскольку подводные каньоны, рассекающие шельфы морей Бофорта и Чукотского, имеют, вероятно, происхождение, сходное с обычными подводными каньонами, то абиссальные равнины должны располагаться за пределами кромки материковой отмели. Далее, подводные конусы выноса, аналогичные конусам выноса рек Миссисипи, Гудзона и Ганга, могут встречаться на дне океанических котловин недалеко от устьев главных арктических рек. Доказательства существования таких конусов выноса были представлены геофизическими исследованиями, проведенными недавно с ледяного острова Арлис.

Менее глубокая котловина Бофорта (море Бофорта) отделена от главной Канадской котловины широким порогом, поднимающимся на 350 м над абиссальной равниной. Так как этот порог низкий и до сих пор точно не известно, полностью ли отделяются котловины Канадская и Бофорта, предложено название «Канадская котловина» применить к обеим котловинам. Похожий на полуостров участок материковой отмели, протянувшийся от района острова Банкс на запада в Канадскую котловину, назван плато Бофорта.

Многие геологи приняли без доказательств существование докембрнйского щита (Гиперборейской платформы), подстилающего Канадскую котловину, который протянулся в восточном направлении и соединяется с Канадским щитом. Однако, по данным последних аэромагнитных наблюдений, эта платформа ограничивается районом западнее котловины;, предполагают, что дно Канадской котловины покрывает мощный слой осадков, отложившихся на кристаллическом фундаменте, погружающемся в восточном направлении.

Хребет Альфа расположен в североамериканской части Арктического бассейна. Он субпараллелен хребту Ломоносова. Минимальная глубина хребта Альфа около 1400 м, длина примерно 900 км, ширина в значительной степени изменяется. Хребет с обоих концов соединяется с материковой отмелью посредством широких треугольных плато. Его прорезает широкое ущелье Альфа, которое имеет глубину несколько менее 2000 м. По сейсмическим данным и батиметрическим профилям, выполненным поперек гребня хребта, был определен рельеф хребта, оказавшийся весьма изрезанным, что позволило сделать вывод: район хребта — район сбросовой тектоники. Склоны хребта обрываются крутыми уступами высотой примерно 600 м, что, по-видимому, указывает на крупные сбросы. На склонах встречаются большие неровности с перепадом до 1000 м. Нет никаких доказательств сейсмической или вулканической активности, связанной с хребтом Альфа. Данные гравитационных и аэромагнитных съемок подтверждают предположение, что хребет, возможно, представляет собой горстовые структуры. Хребет Ломоносова протянулся на 1800 км от материковой отмели севернее острова Элсмир к материковой отмели у Новосибирских островов. Глубина хребта, имеющего, по-видимому, сглаженный гребень, 950—1650 м; средняя высота хребта над прилегающими участками дна примерно 3000 м; ширина хребта 60—200 км. Уклон склона по линии пересечения 13°, у северного склона уклон меньше. Район с глубинами менее 3850 м имеет более крутое падение, чем более глубоководные участки. По данным наблюдений, ширина гребня хребта 26 км; он в значительной степени плоский, что говорит об его усечении до глубины 1400 м относительно современного уровня моря Между хребтами Ломоносова и Альфа находится более низкий хребет Марвин, протянувшийся в котловину Макарова. Эти три хребта являются асейсмичными и соединяются вблизи 88° с. ш., 90° з. д., где они образуют широкий шельф. Хребет Ломоносова в структурном отношении является связующим звеном между мезозойской верхоянской складчатостью Сибири и сбросовым поясом Франклина в северной части о. Элсмир. Анализ последних аэромагнитных данных показал, что магнитное поле на профилях, проходящих через хребет Ломоносова, менее возмущено по сравнению с магнитным полем на профилях хребта Альфа, что может служить подтверждением теории советских исследователей.

Котловина Макарова находится между хребтами Ломоносова, Альфа и Марвин. По эхограммам, полученным на «Наутилусе», установлено, что дно котловины ровное и плоское, глубина 4030 м (на 120 м глубже Канадской котловины). Удивительно плоское дно и резкий контакт с прилегающими хребтами говорят о том, что котловина выровнена мощным слоем осадков.

Евразийская котловина (Евразийский суббассейн). Советские исследователи определяют бассейн, расположенный в европейском секторе Арктического бассейна от хребта Ломоносова до материкового склона, как изолированную котловину, которую они назвали котловиной.

Глубина Евразийской котловины 4290 м. Северный полюс расположен вблизи ее контакта с хребтом Ломоносова. Эхолотные промеры, проведенные с борта «Наутилуса», показали, что дно Евразийской котловины, подобно другим абиссалям, ровное и плоское, но, по-видимому, имеет пологий уклон в южном направлении. Глубина котловины не везде одинаковая. Так, разность между глубинами у Срединио-океанического хребта и глубинами в районе контакта с хребтом Ломоносова составляет 410 м.

Хотя соответствующих данных не имеется, можно, однако, допустить, что Средиино океаннческнй хребет сходен по морфологии со Срединно-Атлантическим хребтом, продолжением которого он, по-видимому, является. Особенностью рельефа Срединно-Атлантического хребта является рифтовая долина, образующая глубокое ущелье вдоль оси хребта. Рифтоные горы поднимаются до высоты 900—2700 м над дном долины.

Атлантические рифтовые горы в свою очередь ограничены по бокам высокими плато, рассеченными разломами. Рифтовая долина и горная система в Атлантике имеют ширину менее 200 км; ширина самой долины колеблется от 40 до 150 км.

Подводные лодки США «Скейт» и «Наутилус» пересекли провинцию Средиино-оксанического хребта. По эхограммам установлено, что этот район имеет изрезанный рельеф с непрерывными цепями вершин различных высот (максимальная высота около 1000 м). По эхолотным профилям нельзя сказать, являются вершины коническими подводными горами или поперечными разломами хребта.

Котловина Фрама (котловина Амундсена). Котловина Фрама — наименьшая из четырех

котловин, ее длина 950 км н ширина 350 км. Она является наиболее глубокой (5180 м). К самой глубоководной части котловины примыкают субокеанические горные поднятия, глубина над которыми 730 м.

На протяжении всего лишь 80 км изменения в поднятии дна составляют около 4450 и. Подводная гора в 400 км севернее Шпицбергена поднимается на высоту более 3000 м над абиссальным дном с глубинами 4000 м. О котловине Фрама очень мало сведений. Незначительная информация позволяет предположить, что ее рельеф имеет сложный характер.

Водные массы Арктического бассейна. По данным (хотя и недостаточным и в значительной мере разрозненным), собранным за многие десятилетия и в течение всех сезонов, выявлена отчетливая закономерность в вертикальном распределении температуры и солености вод Арктического бассейна в течение года. В поверхностном слое воды наблюдаются заметные сезонные изменения температуры и солености, вызванные таянием и замерзанием пакового льда. Однако эти изменения не распространяются на сколько-нибудь большие глубины, так как плотность пресной талой воды меньше плотности нижележащей воды. В холодных арктических водах температура влияет на плотность в меньшей степени, чем соленость, а поэтому вертикальное распределение солености и плотности почти параллельно. Признано, что Арктический бассейн имеет четыре типа основных водных масс.

Арктические поверхностные воды

Поверхностный слой воды характеризуется наибольшими колебаниями температуры и солености. Температура изменяется от —1,4 С в конце лета до —1,7° С в конце зимы, соленость — от 28 до 32 пром соответственно. При летнем таянии теплая вода с низкой соленостью часто образует под многолетним льдом распресненный слой толщиной менее 1 м. Эта талая вода, опускаясь вниз, перемешивается и н конечном счете снова замерзает зимой. Примерно ниже горизонта 50 м соленость резко увеличивается с глубиной. На горизонтах окаю 100 м в бассейне Нансена и 150 м в Гиперборейском бассейне температура также повышается.

Тихоокеанские воды. Под арктическими поверхностными водами располагается тонкий промежуточный слой теплых (—0,7° С) тихоокеанских вод. Эти воды, попадающие в Арктического бассейна через Берингов прол., переносят типичный тихоокеанский планктон, погибающий при смешении тихоокеанских вод с более холодными нижележащими водами в антнциклонической циркуляции Гиперборейского бассейна.

Атлантические воды. Атлантические воды находятся под слоем поверхностных вод и распространяются до глубины 900 м. Это самые теплые водные массы с температурой выше 0° С и в стрежне до +1°С. Соленость этих вод довольно постоянная, примерно порядка

34,9 пром.

Придонные воды. Ниже слоя атлантических вод и до океанического дна находятся придонные воды, имеющие почти постоянную соленость (от 34,93 до 34,99 пром) и температуру. Однако придонные воды в бассейне Нансена на 0,4° С холоднее (от —0,7 до —0,8° С), чем в Гиперборейском бассейне (от —0,3 до —0,4° С). Эта разница температур в свое время натолкнула на подтвердившееся позднее предположение о разделении Арктического бассейна подводным горным хребтом, который и препятствует обмену глубинными водами. Приток и отток тепла и тепловой бюджет. Водный баланс Арктического бассейна уравновешивается притоком вод через Берингов пролив и Норвежское море, за счет атмосферных осадков, тока с материков и оттока в Баренцево и Гренландское моря и через проливы Канадского Арктического архипелага, а также за счет потерь при испарении. Подсчитано, что в Арктического бассейна поступает через Норвежское море почти в 2 раза 4 больше воды, чем через Берингов пролив, который в свою очередь пропускает в 10 раз больше воды, чем ее поступает за счет стока с прилегающих материков.

Источник