- Северно ледовитый океан вулканы

- Книга: 100 великих тайн океана

- Арктические вулканы

- Аналитика

- Лёд и пламя: загадочные вулканы Арктики

- Редкое землетрясение зафиксировано на подводных вулканах в Северном Ледовитом океане

- Землетрясение на подводных вулканах в Северном Ледовитом океане 22 октября

- LiveInternetLiveInternet

- —Рубрики

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Интересы

- —Постоянные читатели

- —Статистика

- А вот и гора Меру! Там, где она и должна быть: на Северном полюсе

Северно ледовитый океан вулканы

Мировой океан оказывает огромное и многогранное влияние на функционирование всех систем Земли. Он формирует климат планеты, является важнейшим источником поступающего в атмосферу кислорода, а также регулирует содержание в воздухе углекислоты. Глобальные геологические и геохимические процессы, протекающие в водной среде океана, а также на его дне, оказывают значительное влияние на жизнь Земли. Океан, вероятно, одна из самых сложных земных сфер. Видимо, поэтому человек и знает об океане намного меньше, чем, например, об атмосфере или литосфере.

Очередная книга серии рассказывает о самых волнующих тайнах океана.

Книга: 100 великих тайн океана

Арктические вулканы

Но подводная вулканическая деятельность происходит не только в открытом океане. Оказывается, под толщами льдов Арктики и вод Северного Ледовитого океана тоже проходит гряда гор с действующими вулканами.

Особое внимание ученых этот регион привлек в 1999 году, когда сейсмографы зарегистрировали сильнейшие подземные толчки в подводном горном хребте Геккеля. Диапазон колебаний распространился по территории восточной Арктики на 1800 километров.

Тогда американский Океанический институт совместно с международной группой исследователей заявил о мощном взрыве глубоководного вулкана, поразив этим сообщением весь научный мир. Ведь прежде океанографы были уверены, что подобная вулканическая активность на столь огромной глубине невозможна.

Два года спустя, то есть в 2001 году, после тщательной подготовки к берегам Северного Ледовитого океана отправилась научная экспедиция. Специалисты, прибывшие на место предполагаемого извержения, как говорится, смогли убедиться воочию, что вулканы под водой Арктики и впрямь есть и что они извергаются. Более того, ученым удалось даже зарегистрировать ряд глубоководных толчков небольшой силы.

Таким образом, исследователи подтвердили события, произошедшие в 1999 году. Им также удалось найти куски горной породы – вулканического пепла, – разбросанные силой взрыва по площади около 10 квадратных километров.

Факт вулканического извержения поставил перед исследователями закономерный вопрос: как лава, «придавленная» огромной толщей воды, смогла прорвать 4-километровый покров земли? Версия ученых прозвучала так: над областью лавы образовалась пустота, которая постепенно стала заполняться углекислым газом. Скопившись, газ начал с огромной силой давить на земную кору изнутри и в конце концов нашел выход, вырвавшись на поверхность вместе с магмой и горной породой. Струя газа, пепла и камней имела высоту до 2 километров.

Остается только предполагать, какое количество газа скопилось в подземной камере за долгие годы!

Источник

Аналитика

Лёд и пламя: загадочные вулканы Арктики

Арктика, как правило, ассоциируется с безмолвием, вечной мерзлотой и бесконечным ровным снежным покрывалом. На деле её ландшафт весьма разнообразен: здесь есть пустыни, реки, холмы и горы, среди которых есть и вулканы. И пусть они не столь многочисленны, но вулканы Арктики поистине уникальны.

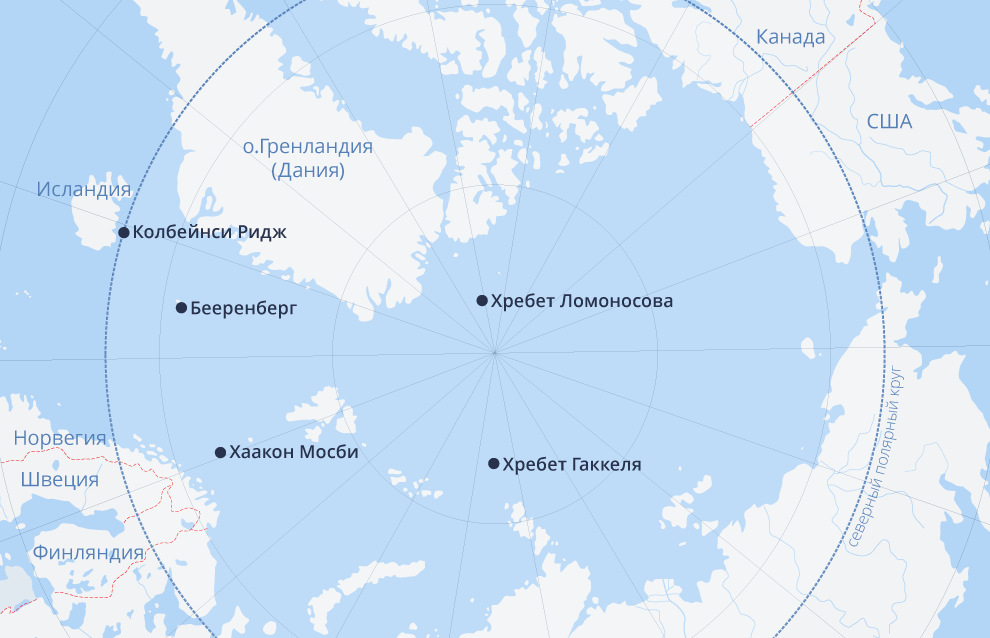

На территории столь обширного Арктического региона, а это порядка 27 млн кв. км, было обнаружено пять активных вулканов. Научные экспедиции из разных стран совершили массу открытий о деятельности этих вулканических систем, но они хранят гораздо больше тайн, чем учёные успели разгадать.

Самым необычным считается подводный грязевый вулкан, найденный между побережьем Норвегии и островом Медвежий на дне Баренцева моря, — Хаакон Мосби. Он был открыт в 1995 году в результате норвежско-американской экспедиции на научно-исследовательском судне «Хаакон Мосби», в честь которого и был назван. Вулкан расположен на глубине 1250 м и в диаметре достигает 1,5 км. Основные продукты его извержений — грязь и газы, из которых более 99% составляет метан. Как правило, извержения Мосби длятся несколько дней, сопровождаются землетрясениями и мощным подземным гулом. И хотя по мощи грязевые вулканы далеки от своих огненных собратьев, во время активного извержения они способны нанести не меньший ущерб.

В Арктике можно увидеть и самый северный действующий вулкан в мире. Он расположен на северо-восточной оконечности острова Ян-Майен между Норвежским и Гренландским морями. В высоту он достигает 2085 м над уровнем моря и относится к стратовулканам — имеет характерную коническую форму, сложен из множества слоёв затвердевших лавы и вулканического пепла, покрытых сверху ледником. Долгое время вулкан считался потухшим, но проснулся в 1970 году. Последнее его извержение было зафиксировано 15 лет спустя. Вулкан получил своё название — Бееренберг (в переводе с голландского «медведь-гора») — из-за того, что в конце XVII века на его склонах были замечены белые медведи. Они и сейчас здесь частые гости, хотя время от времени животные пугаются выбросов пепла и дыма из кратера этого великана.

В арктической зоне также есть три подводных хребта, отличающихся «взрывным характером».

Один из них — Колбейнси Ридж — находится в Исландии, примерно в 100 км от одноимённого острова, который также является частью хребта. Эта горная система достаточно активна. Например, остров Колбейнси ещё в 1616 году был длиной 700 м, а к 1985 году уменьшился до 42 м в длину и 5 м в высоту. Вполне возможно, что в XXI веке он может оказаться ниже уровня моря. Первые документальные свидетельства вулканической активности в этих местах датируются 1372 годом. Также есть данные от 1755 года, а последнее официально зафиксированное извержение произошло в 1999 году, хотя местные жители уверяют, что небольшие землетрясения (до 3 баллов по шкале Рихтера) на острове довольно частое явление.

Ещё одна глубоководная горная цепь Арктики — хребет Ломоносова — растянулась на 1800 км от острова Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге до Новосибирских островов. Он был открыт в 1948 году советскими высокоширотными экспедициями, его ширина варьируется от 60 до 200 км, высота над дном океана составляет 3300-3700 м, а минимальная глубина над хребтом — 954 м. В ходе научных экспедиций учёным удалось найти у подножия хребта кристаллы вулканического стекла (быстро остывшая лава), что свидетельствует о наличии действующего вулкана.

Особое внимание исследователей привлекает подводный хребет Гаккеля, названный в честь его первооткрывателя, известного океанографа, создателя первой батиметрической карты Арктики Якова Гаккеля. Эта горная система состоит из почти параллельных хребтов и многочисленных гор, сложенных вулканическими породами, расположена между оконечностью Гренландии и морем Лаптевых.

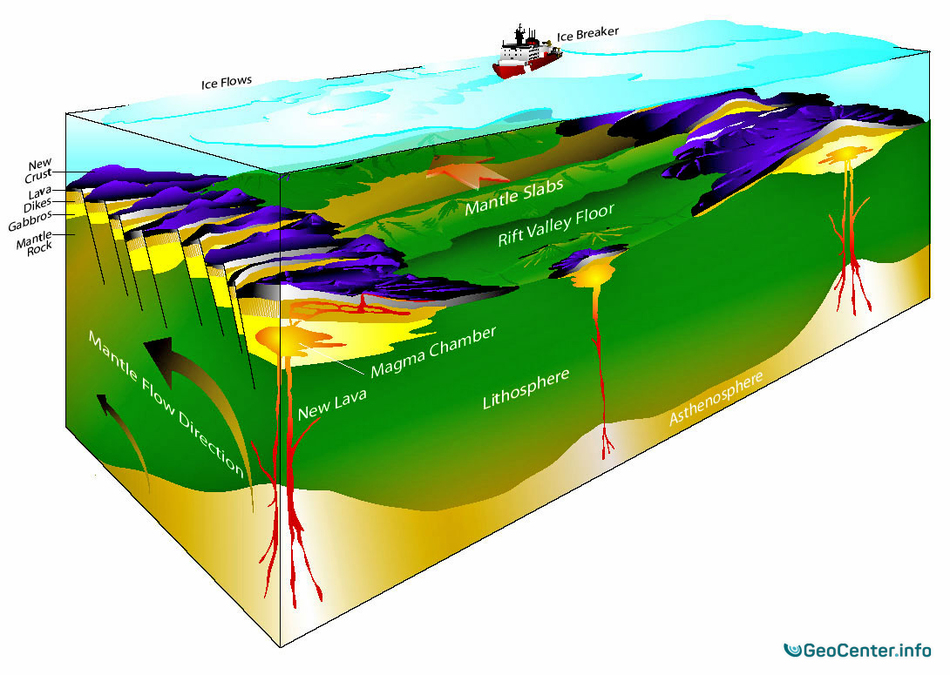

В 1999 году в районе хребта впервые была зафиксирована серия мощных подземных толчков. Два года спустя к месту предполагаемого эпицентра отправились первые экспедиции, но тогда учёные смогли лишь удостовериться в существовании подводных вулканов и зафиксировать новые землетрясения. В ходе третьей экспедиции 2007 года были обнаружены различные следы вулканической активности, покрывшие площадь почти в 10 кв. км. Но не это удивило учёных, а то, что обычно подобные извержения происходят на глубине не более 3 км, в то время как в исследуемом районе она достигает 4 км. Считалось, что на глубине ниже критической отметки давление воды слишком велико.

Учёные дают следующее объяснение произошедшему: над «озером» лавы, которое находилось под морским дном, образовалась гигантская камера, заполненная углекислым газом. При этом лава содержала почти в 10 раз больше газа по сравнению с другими наблюдаемыми ранее извержениями в подводных хребтах. Газ постепенно выходил из раскалённой магмы и заполнял камеру. Серия землетрясений 1999 года вскрыла камеру, и газ и магма устремились к поверхности океана, разбросав по округе обломки «крыши» той самой камеры. По подсчётам специалистов, чтобы покрыть такую огромную площадь, камера должна была располагаться в нескольких километрах под океанским дном, при этом фонтан газа и лавы должен был подняться над ним не менее чем на 2 км.

Современные технологии позволили собрать достаточное количество данных для изучения действующих глубоководных вулканов Северного Ледовитого океана. Тысячелетиями огромные горные хребты, находящиеся под толщами льдов Арктики, оставались неизученными, но уже сейчас при помощи инновационной робототехники учёные могут анализировать подводную обстановку и прослеживать регулярность вспышек конкретных вулканов.

Источник

Редкое землетрясение зафиксировано на подводных вулканах в Северном Ледовитом океане

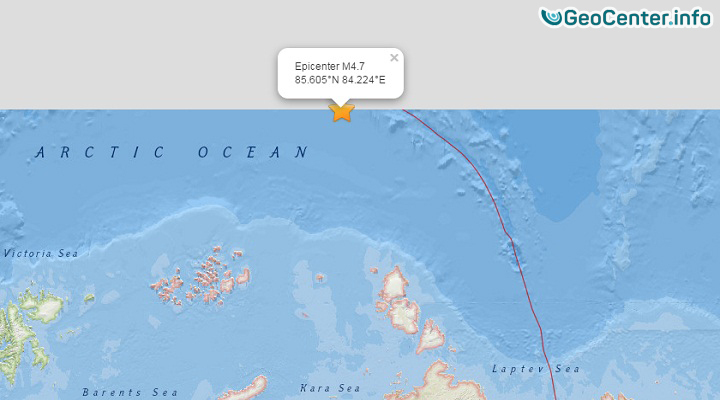

Землетрясение магнитудой 4.7 было зарегистрировано 22 октября в районе подводных вулканов в хребте Гаккеля, в Северном Ледовитом океане.

Землетрясение магнитудой 4.7 было зарегистрировано 22 октября в районе подводных вулканов в хребте Гаккеля, в Северном Ледовитом океане. Подземный толчок произошел в 18:47 по UTC примерно в 500 км от географического Северного полюса. Последнее известное извержение вулканов в этой области имело место в 1999 году.

Гаккель является самым медленным спрединговым хребтом на Земле, где расходящиеся литосферные плиты (Североамериканская и Евразийская) отодвигаются друг от друга со скоростью около 1 см в год. Хребет был обнаружен еще в 1950 году, однако долгое время считалось, что в этом районе нет активных вулканов. Мнение ученых изменилось в 1999 году, когда в регионе произошла одна из крупнейших сейсмических серий на всю историю наблюдений. Тогда в Гаккеле было зарегистрировано 252 подземных толчка, в том числе 11 магнитудой выше 5.0.

Благодаря росту сейсмичности в хребте было обнаружено два ранее неизвестных вулкана, расположение которых соответствовало эпицентрам землетрясений. Исследование, проведенное в июле 2007 года, позволило установить, что найденные подводные вулканы Оден и Локе покрыты легким слоем пирокластических материалов, которые были извергнуты одновременно с серией землетрясений в 1999 году. Эпицентр подземного толчка, зафиксированного 22 октября текущего года, находился в месте расположения этих вулканических построек.

Источник

Землетрясение на подводных вулканах в Северном Ледовитом океане 22 октября

22 октября 2016 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.7 в районе подводных вулканов в хребте Гаккеля, в Северном Ледовитом океане.

Подземный толчок произошел в 18:47 по UTC примерно в 500 км от географического Северного полюса. Последнее известное извержение вулканов в этой области имело место в 1999 году.

Гаккель является самым медленным спрединговым хребтом на Земле, где расходящиеся литосферные плиты (Североамериканская и Евразийская) отодвигаются друг от друга со скоростью около 1 см в год.

Хребет Геккеля – срединно-океанический хребет, рифт, прямое продолжение Атлантического срединно-океанического хребта в Арктический бассейн и Якутию. Этот хребет обеспечивает механизм раздвижения североамериканской и евразийской плит. Длина хребта примерно 1 800 км. Геологически он соединяет срединно-океанический атлантический хребет с рифтом моря Лаптевых.

Хребет считался не вулканическим, он был обнаружен еще в 1950 году, однако долгое время считалось, что в этом районе нет активных вулканов. Мнение ученых изменилось в 1999 году, когда в регионе произошло один из крупнейших и мощных взрывов глубоководного вулкана. Два года готовилась научная экспедиция к берегам Северного Ледовитого океана. В 2001 году ученые, прибывшие на место предполагаемого извержения, смогли убедиться в том, что вулканы под водой есть, что они извергаются и, кроме того, смогли зарегистрировать еще ряд глубоководных толчков небольшой силы.

В научной лаборатории на борту ледокола Oden исследователи подтвердили события, произошедшие в 1999 году. Им удалось найти куски горной породы, вулканического пепла, разбросанные взрывом на площади около десяти квадратных километров. Исследователи морского дна также преследовали цель установить причину сильнейшего землетрясения в изучаемом регионе. Вопрос был в том, как лава, «придавленная» толщей воды смогла прорвать четырехкилометровый покров земли?

Версия ученых такова: над областью лавы образовалась некая пустота, которая постепенно стала заполняться углекислым газом. Скапливаясь, газ начинал с огромной силой давить изнутри на земную кору и, в конце концов, нашел выход, вырвавшись на поверхность вместе с магмой и горной породой.

По данным американского океанографического института (Woods Hole Oceanographic Institution) имеется свидетельство взрыва подводного вулкана в срединно-океаническом хребте Гаккеля (над лавой на глубине 4 км скопился углекислый газ, произошел выброс, сопровождаемый землетрясением). Также удалось найти массу неровных стекловидных фрагментов на площади в 10 квадратных километров среди небольших вулканических кратеров, также расположенных на глубине 4000 метров вдоль хребта Гаккеля. Тогда в Гаккеле было зарегистрировано 252 подземных толчка, в том числе 11 магнитудой выше 5.0.

Благодаря росту сейсмичности в хребте было обнаружено два ранее неизвестных вулкана, расположение которых соответствовало эпицентрам землетрясений. Исследование, проведенное в июле 2007 года, позволило установить, что найденные подводные вулканы Оден и Локе покрыты легким слоем пирокластических материалов, которые были извергнуты одновременно с серией землетрясений в 1999 году. Три вулканических кратера получили названия скандинавских богов: Локи (Loke), Один (Oden) и Тор (Thor).

Эпицентр подземного толчка, зафиксированного 22 октября текущего года, находился в месте расположения этих вулканических построек.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

А вот и гора Меру! Там, где она и должна быть: на Северном полюсе

В северных землях нашего континента, несколько веков назад, можно было еще услышать легенды про «вращающееся озеро» — родителя «морей тьмы».) Потоки вод, все время поглощаемых лабиринтом гигантских сообщающихся пещер, нашли в нескольких точках земной поверхности обратный путь и поступали снова в Мировой Океан, неся уже на себе след огненного дыхания ядра планеты. (Эта циркуляция до сих пор еще сказывается на расположении опоясывающих земной шар теплых течений.)

Четыре основных протока проложил Океан к внутреннему морю Арктиды. Сам континент принял форму составленного как бы из четырех огромных островов и напоминал пространство, которое ограничивается крестом, заключенным в круг. Геометрическим центром этого континента был гигантский водоворот в середине его небольшого внутреннего моря, расположением точно соответствующий точке Полюса.

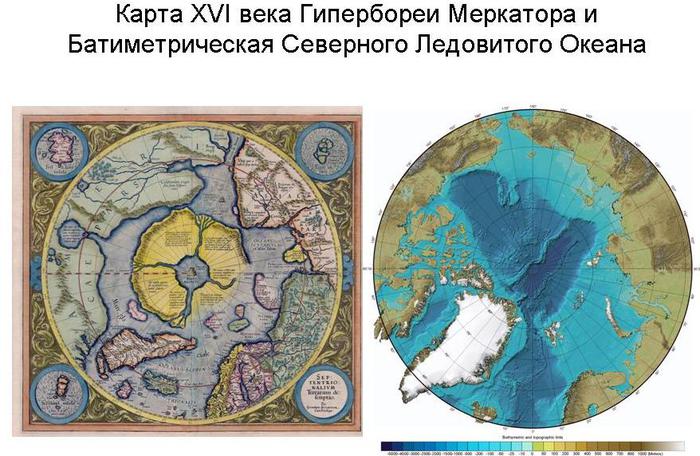

Данное описание Арктиды полностью соответствует карте Гипербореи Меркатора (рис.1)

Рис.1 Карта Гипербореи Меркатора XVI века.

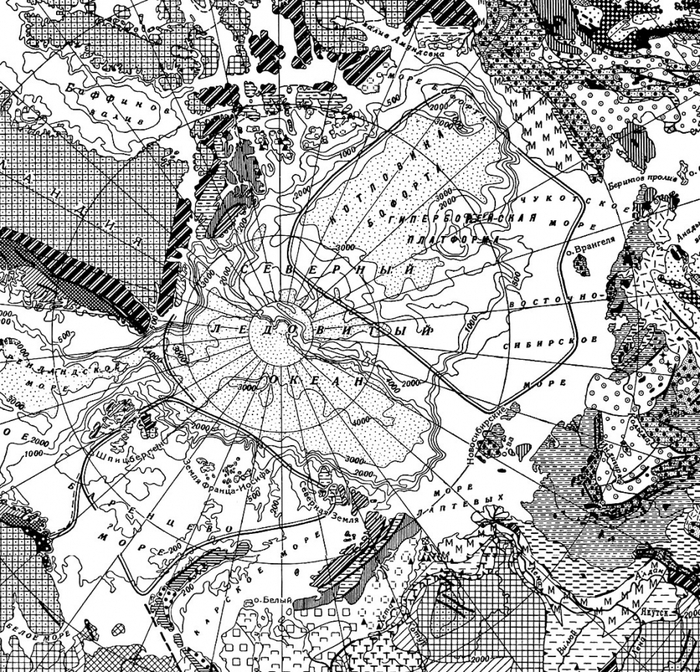

Ученые и энтузиасты не могут найти подтверждение существования «материка» Арктида-Гиперборея в районе Северного полюса: там оказалось все наоборот – гигантские глубины ложа Северного Ледовитого Океана (рис.2).

Рис.2. Батиметрическая карта дна Северного Ледовитого Океана.

Расположим эти карты рядом (рис.3)

Рис.3 Сравниельное положение «материков» карты Гипербореи Меркатора и карты глубин Северного Ледовитого Океана.

При поверхностном сравнении карты Меркатора (ну и легенд северных народов) с современной картой рельефа дна Северного Ледовитого сразу заметно, учитывая, что карта Меркатора создавалась более 400 лет назад, общее их совпадение (стоит восхититься точности составления карт 500 летней давности). Но… Оставляя в стороне решение вопроса о том, откуда у Меркатора сведения о Севере Восточной Сибири и Америки (допустим свои карты ему дали викинги и чукчи), у многих возникает легкая усмешка по поводу фантазии Меркатора и северных народов по поводу наличия четырех островных дуг вокруг «полярного моря» и четырех потоков, несущих тепло «ядра» Земли от озера-родителя «морей тьмы». Ну у Меркатора две островные дуги действительно соответствуют действительности: первый – Северо-Канадскому островному архипелагу на западе от Гренландии, второй – островам Грумант и архипелага Франца-Иосифа. Естественно, первое же желание которое возникает у большинства сторонников существования материка Гиберборея-Арктида: он погрузился на глубины, порядка 2-3 км и ныне покоится на дне океанического ложа, что, естественно, вызывает закономерный скепсис у геологов-тектоников. Но что интересно, еще на российских картах середины-конца XIX века показаны осколки третьей островной, вероятно, вулканической дуги, начинающейся от Чукотки и продолжающаяся вдоль края континентального склона (вполне возможно, что она и доходила до хребта Ломоносова). На Рисунке 4 показано три острова: Генриетта (отметка 315 м), Жаннеты (351 м) и Беннета вулканического происхождения.

Рис.4 Карта Арктического Океана из «Словаря Брокгауза и Ефрона» 1890-1907 гг.

Следовательно, карта Гипербореи Меркатора отражает знания, которые мы утеряли или которые еще нами не открыты, что одно и то же: «новое – это хорошо забытое старое». Первое, что нам следует найти, так это источник теплового дыхания ядра Земли, местонахождение которого, как повествуют предания, находятся на Северном Полюсе. Воспользуемся достижениями науки и техники и взглянем непосредственно на Северный Полюс с высоты «птичьего полета», с наших орбитальных спутников Земли (рис.2)

Тепловой источник сразу же легко может быть обнаружен: это хребет Гаккеля и Ломоносова (последний проходит как раз под Северным Полюсом). Хребет Гаккеля является естественным продолжением рифтовой оси Срединно-Атлантического хребта, которые считают мантийным разломом базальтового слоя коры Земли и источником постоянно действующего подводного основного вулканизма (зона спрединга: материки расходятся). А вот хребет Ломоносова, который в последнее время привлек внимание СМИ из-за дележа «шельфа» между Россией и Канадой, является, похоже, вулканической островной дугой (наподобие Курильской гряды окраины шельфа Охотского моря – зона субдукции: зона подтекания океанического базальтового основания под надвигающуюся континентальную плиту). Ну а то, что островные дуги постоянно извергают энергию недр Земли в виде вулканов, уже всем известно. На островах Канадского архипелага до сих пор наблюдают повышенную сейсмическую и вулканическую активность: тем более мезозойская складчатость Верхоянского хребта (Россия) продолжается хребтом Ломоносова и уходит на острова Канадского архипелага, а континентальный склон Северной Америки является зоной разлома между Канадской плитой и более молодой Гиперборейской платформой, образовавшей океанскую впадину Океана (Рис.6)

Действующие вулканы Аляски и пока «тихие» вулканические острова Восточно-Сибирского моря Чукотки: Генриетта, Жаннеты и Беннета завершают обрамление четырехугольного древнего материка Гиперборея.

Вот интересный парадокс или причуда природы: Америка, Сибирь и Европа (Северо-Американская, Восточно-Сибирская и Восточно-Европейская тектоноплиты соответсвенно) всей своей мощью и со всех сторон давят на более древнюю Гиперборейскую плиту: зажатая со всех сторон она уже погружена на глубины порядка 3-х километров.

Когда же Гиперборея скрылась под водами Северного Ледовитого? Если исходить из господствующей сегодня научной концепции «Тектоники плит» — давно. Сам факт существования материка Гиперборея неизбежно приводит к необходимости существенного пересмотра этой концепции. К сожалению, советские геологи в середине 20-ого века еще ничего не знали о ней, поэтому не исключали катастрофического сброса (опускания) Гипербореи в пучины Северного Ледовитого и взброса северных окраин Северной Америки с Гренландией и Евразии (поднятия). О том свидетельствует и расплавление (парадоксально тонкий, но древний) слой континентального сиалического слоя Гипербореи в предмантийный базальтовый и уникальность нахождения древней плиты в глубине недр Земли. Если исходить из гармонии основания и роста мироЗдания, возьмем, к примеру, яблоко, то вполне понятно опускание точки начала роста Полюса Яблока-Земли. Так именно показывает чертеж из очень древней книги Лад Сварожья, который воспроизвел из нее Александр Иванченко в своей книге «Путями великого россиянина». К такому пониманию строения Земли и подходили геологии еще в середине 20-ого века. У древней жесткой Гиперборейской плиты, в отличие от молодых гибких плит Карибского бассейна и Японского моря не может быть плавного опускания: сброс происходил катастрофическими скачками, а весь период опускания расстянут на десятки-сотни миллионов лет.

Рис.6 Схематическая тектоническая карта Арктики 1960 г.

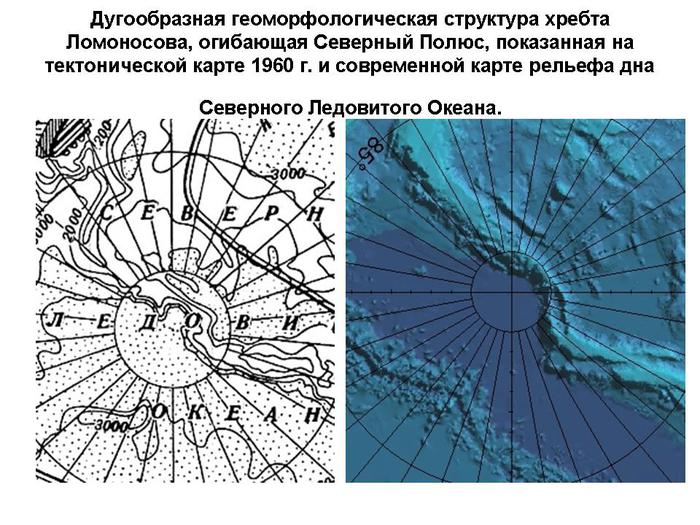

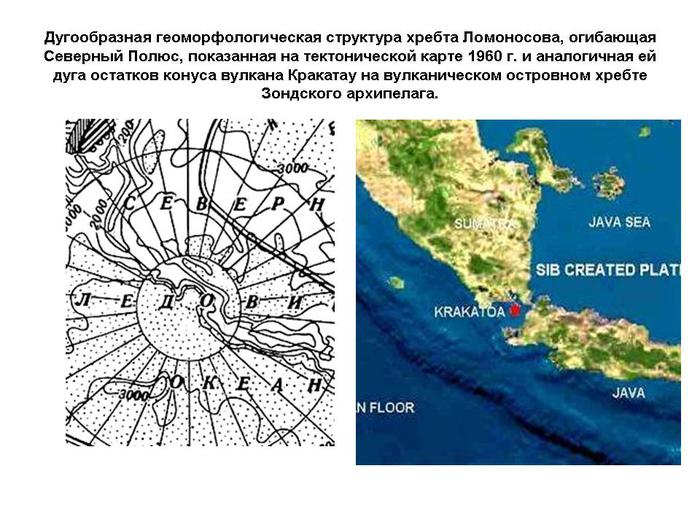

Ну и наконец, хотелось бы обратить внимание на очень выраженную дугообразную геолого-геоморфологискую структуру хребта Ломоносова, огибающую самый центр Северного Полюса (хорошо видна на рис.6 и 2), . Для наглядности я покажу увеличенные фрагменты этих рисунков (рис.7).

Рис.7 Дугообразная геолого-геоморфологическая структура хребта Ломоносова, огибающая Северный Полюс, показанная на тектонической карте 1960 г. и современной карте рельефа дна Северного ледовитого Океана.

Далее целиком приведу описание, сделанное Ю.М. Пущаровским в своей статье «Признаки современного подводного вулканизма на хребте Ломоносова в журнале «Прирола» АН СССР №4, 1958 г.:

«Примечательно, что и на хребте Ломоносова дают о себе знать признаки современной, правда, затухающей, подводной вулканической деятельности. Эти признаки обнаружились во время дрейфа научно-исследовательской станции СП-3. Эта станция в течение длительного времени находилась над хребтом Ломоносова, о чем свидетельствовали глубины дна океана, измерявшиеся ежедневно. 14 августа на 89°05′,5 с.ш. и 148°,5 з.д. (Обратите внимание – это как раз на дуге хребта Ломоносова у Полюса: моё прим.) была отмечена наименьшая из измеренных в дрейфе этой станции глубина — 1128 м .

21 ноября, около 12 час. 30 мин. (по московскому времени) как записано в вахтенном журнале станции (должно быть, не 12 час. 30 мин., а 00 час. 30 мин., так как А.Ф. Трешников в споем дневнике («Год на льдине», стр. 57) указывает, что это произошло ночью, которая, впрочем, была полярной, т.е. круглосуточной), в лагере ощущался сильный удар, от которого в домиках качались лампочки, а некоторые из спящих сотрудников проснулись. При осмотре лагеря трещины во льду обнаружить не удалось; не слышно было и шума. Следы подвижки в виде уже покрытого молодым льдом (15- 18 см ) разводья шириной в 60- 100 м удалось увидеть в 300- 350 м от лагеря только 23 ноября, когда молодой лед взламывался, издавая сильный шум. Иногда прекращаясь, торошение продолжалось в течение пяти часов (с 7 час. 45 мин. до 12 час. 40 мин.). Между 19 и 20 час. в лагере снова ощущались два значительных толчка, а в 20 час.15 мин. последовал третий толчок, гораздо сильнее предыдущих. Не считая слабого торошения молодого льда, изменений в ледовой обстановке после этого обнаружено не было.

Сами по себе толчки и удары не так уж редки при подвижках льда, но интересно, что в 12 час. 15 мин. 24 ноября, как записал в вахтенном журнале дежурный А.Ф. Бабенко, «в лагере раздался сильный треск, напоминающий раскат грома, после чего немедленно послышался резкий запах сероводорода. Льдина, на которой находился лагерь, треснула в направлении ЮВ, — 150°. В результате лагерь разделился на две части. Трещина разошлась местами до 50 м за несколько минут и немедленно начала покрываться тонким льдом. Дальнейших подвижек льда (в тот день, — Я.Г.) не наблюдалось».

Из дневника А.Ф. Трешникова [Трешников, 1956; У северного полюса, 1956; Через…, 1957] можно дополнить, что, по-видимому, в описанный летчиком А.Ф. Бабенко момент, т.е. в 12 час. 15 мин. «24 ноября раздался удар и каждый из нас почувствовал сильный толчок», электрическая лампочка (под потолком) закачалась [Трешников, 1956, стр. 57]; «все проснулись и быстро выскочили из домиков» [Через…, 1957]. Далее еще указано, что резкий запах сероводорода чувствовался в течение нескольких часов, пока разводье не покрылось молодым льдом. Причина этого явления осталась неясной. Тут же [Трешников, 1956, стр. 58] А.Ф. Трешников осторожно приводит догадку: «Может быть в районе хребта Ломоносова есть подводные вулканы?»

Конечно эти интересные, но скудные сведения еще недостаточны, чтобы основываясь только на них, строить то или иное заключение. Но постараемся привлечь, по возможности, другие данные.

Как среднее из определенных по звездам местоположений дрейфующей станции СП-3 за 23 и 25 ноября, широта искомой точки равна приблизительно 88° 16′, а долгота — 65° 36′ (зап.). Глубина дна по измерениям 24 ноября здесь равна 1463 м . Эта точка, как видно на карте, находится совсем недалеко от отдельной горы, которая обозначена на батиметрической карте, составленной в 1955 г ., с использованием телеграфных сведений о глубинах, измеренных в дрейфе станции СП-3. Эта гора, расположенная на склоне хребта Ломоносова и обособленная изобатой 1500 м , по-видимому, и представляет собой ту вулканическую сопку, из которой извергался сероводород и, вероятно, сернистый газ. Должно быть, надышавшись ими и отравился один из сотрудников станции — А.П. Легеньков»

Как следует из приведенной карты (рис.8), станция СП-3 с 14 августа по 25 ноября с хребта Ломоносова прошла через Северный полюс и оказалась на противоположной стороне «дуги» хребта, где зафиксировала поднятие, рядом ранее тоже фиксируется поднятие, и опять встретилась с признаками вулканизма, даже более мощными по интенсивности.На тектонической карте всё же показано, что вокруг Северного Полюса имеется круглая приподнятая структура, диаметром 200 км. (один градус меридиана равен около 111 км), половина которой образованна вулканической дугой с очень отвесными стенками высотой 3 км, а вторая отдельными, часто не фиксируемыми, из-за малых размеров площади, столбчатым поднятиями, которые имеют высоту более 2 км, по периметру которой фиксируется подводный (кислый: сернистый газ и сероводород) вулканизм. Да еще какого: «Принимая во внимание хорошую растворимость газов в воде, надо полагать, что при извержении подводного вулкана какая-то часть их по мере всплытия на поверхность, в данном случае с глубины около 2 км , растворилась в этой толще воды и, следовательно, в воздух проникли только газы, оставшиеся не растворенными в морской воде. Известно, что в 1 объеме воды при 20º растворяется 2,6 объема сернистого водорода H2S. Еще лучше растворяется сернистый газ: в 1 объеме воды при 0° растворяется 79,8 объема SO2. Последний, кроме того, уже при температуре -10º09 переходит в жидкое состояние. Следовательно, в данном случае всплыв на поверхность воды при температуре воздуха -19º он превратился в жидкость.».

То, что извержения на Северном Полюсе хребта Ломоносова происходили еще, даже по человеческим меркам, совсем недавно свидетельствует и данные, собранные советскими геологами еще в середине прошлого столетия: гигантское содержание еще не раскристаллизованного вулканического стекла (соответствует по структуре ныне извергаемому стеклу вулканов Камчатки и Курильской гряды) и существование действующего тогда (в середине 20-ого века) вулкана (вулкан и места скоплений «стекла» показаны на карте рис.8). В вышеуказанной статье Гаккеля можно более подробно об этом узнать.

Самое интересное, что сегодня в точке Земли, где станцией СП-3 было зафиксировано подводное извержение вулкана 23-25 ноября 1956 года с координатами: широта 88° 16′, а долгота — 65° 36′ (зап.). Глубина дна по измерениям 24 ноября здесь была равна 1463 м . Сегодня там фиксируются глубины более 4 км. Куда исчез вулкан высотой более 2 км? Неверующие могут сравнить карты 1960-го года (рис.8) и современную (рис.2): дуга хребта Ломоносова за 50 лет потеряла свой фрагмент и именно в этом месте. Для справки: и сегодня ученые с трудом фиксируют подводный вулканизм: Мировой Океан поглощает все выделяющиеся газы, пепел, толща морской воды задерживает разлет вулканических «бомб», не видно зарева огня и не происходят грозовые разряды в атмосфере, а высокая теплоемкость воды впитывет всю тепловую энергию вулкана.

А теперь посмотрим на фотографии рисунка 9а и 9б

Рис.9 Вулканическая пробка кислого вулканизма: пробка, застывшая лава, образующая вулканическую гряду, при извержении по разлому (а); застывшая «вулканическая пробка», образующая кратер вулкана, где извержение произошло в «локальной точке» жерла вулкана (половинка вулкана отсутствует почти из-за разрушения при взрыве предыдущего извержения)(б).

«Самое известное извержение «кислого» вулкана произошло в Зондском архипелаге в 1883 г.: взорвался вулкан Кракатау. До извержения это был небольшой архипелаг островов, самым крупным из которых был Кракатау размером 9х5 км. Он состоял из трех сросшихся кратеров: Раката (800 м) — на юге, Данан (450 м) — в центре, Пербуатан (120 м) — в северной части острова. Северо-западнее находился еще один, меньший по размеру остров, известный под названием Ферлейтен (Пустынный), а к востоку остров Ланг (Длинный), а также несколько совсем небольших островов. Весь архипелаг представлял собой остатки вулкана высотой около 2 тыс. м, разрушенного еще в доисторические времена.

Утром 27 августа небо стало яснее, но скоро вновь все кругом покрылось густым мраком, продолжавшимся 18 час. Громадные массы пепла, пемзы, шлаков и тягучей, подобной тесту, грязи направились в Зондский пролив, к островам Яве и Суматре. В 6 час. утра волны устремились на низменные берега.

Около 10 час. утра было самое ужасное время: раздался колоссальный взрыв. Газы, пары, пепел и обломки пород были подняты на высоту 70—80 км и рассеялись по площади около 1 млн. км 2 .

Вызванные взрывом чудовищные волны вздымались наподобие гор, доходя до 30 м в высоту; одна за другой низвергались они на острова. Города, деревни, леса, железнодорожная насыпь, проходящая на Яве вдоль берега,— все было стерто с лица земли страшным потопом. Города Анжер, Вентам, Мерак и другие были разрушены. Все население островов Себеси и Серами было погребено.

Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости. Знакомые места можно было найти разве только по положению, но никак не по внешнему виду. Богатая тропическая растительность исчезла бесследно везде, где только появлялись морские волны. Земля была совершенно голой; серая грязь и продукты извержений, вырванные с корнями деревья, остатки зданий, трупы людей и животных усеяли ее. На поверхность Зондского пролива всплывали массы пемзы. По официальным данным, число погибших равнялось приблизительно 40 тыс. человек. Волна в море (цунами), вызванная взрывом Кракатау, была настолько мощной, что обошла всю планету. На всем побережье Индийского океана наблюдались волны, более или менее сильные в зависимости от расстояния до Кракатау. Волнение распространилось также по всему Тихому океану и достигло западных берегов Америки. В Атлантическом океане цунами, вызванное взрывом в Зондском архипелаге, наблюдалось у берегов Франции и на Панамском перешейке.

На месте острова Кракатау разлилось море, и из воды выходил на поверхность лишь старый конус вулкана, который треснул пополам, одна его половина упала в море, а другая открыла поразительную картину страшной лаборатории подземных сил (рис 10)»

В общем не надо быть «семи пядей во лбу», чтобы найти сходство между картинками рисунков 7 и 10. Вулканы «дуги» Кракатау время от времени дают о себе знать уже более 100 лет после извержения 1883 года. И только историческая память людей позволяет догадываться о чудовищной силе, таящейся на дне «голубой лагуны» кольцевого «залива» между островами Суматра и Ява.

Осталось только восстановить параметры вулкана, расположенного под Северным полюсом, до его разрушения в результате мощного взрывного извержения, подобного Кракатау. В результате реконструкции, в соответствии с полной аналогией событий 1883 года, мы получаем конус выступа гигантского острова над сегодняшней поверхностью Северного Ледовитого (при допущении исходного диаметра в основании на глубине 4 км не 200 км как ныне, а всего, например, 25 км) высотой 6-8 км. над уровнем моря и диаметром 17 км.

В принципе и сегодня на Земле достаточно мест, фотографии которых помогут нам восстановить внешний вид Северного Полюса до его разрушения в результате извержения вулкана (рис.11)

Рис.11 Так выглядел когда-то вулкан под Северным полюсом, только в 3-4 раза больше, как и сегодня наблюдаем на островах Карибского бассейна.

Мне очень понравился «макет» этого природного комплекса горных обрывистых столбчатых вершин более маленьких вулканов вокруг когда-то существовавшего вулкана Северного Полюса, выполненных тайцами в в виде храма Пранг-Пхатан – гора Меру в столице Таиланда (рис.12), тем более имеется и природный аналог этого «макета» в Аризоне (рис.9а)

Рис.12 Храм Пранг-Хатам – гора Меру в столице Таиланда – возможно, реконструкция-макет когда-то существовавшего кольцевого комплекса вершин вулканов Северного Полюса.

«Махабхарата» так описывает гору Меру: «Вокруг Меру вращаются все светила. Над ней неподвижно висит полярная звезда, а вокруг делают круг созвездия Большой Медведицы, Кассиопеи и Волопаса, здесь полгода — день, полгода — ночь, одна ночь и один день вместе равны году. На севере Молочного моря есть большой остров, известный под именем Шветадвипа («Светозарный Белый остров»). Эта страна описывается, как: «страна вечного счастья», «повсюду стада антилоп и стаи птиц», «племя не знает ни болезней, ни слабости возраста», «уйдя туда, вновь в этот мир не приходят», «на подступах у гор Меру лежит пустыня, область мрака, где грифы стерегут золото». Это — «Земля избранных», «Земля святых», «Земля блаженных».

Думаю, что под это описание полностью подходит наш гигантский центральный вулкан на Северном Полюсе, существовавший на большом острове Шветадвипа, к северу по Молочному морю (Северному Ледовитому) из любой точки Земли через «пустыню» снега. Ну а тепло недр Земли и размеры площади теплоиспускания позволяли обеспечить сносное существование стадам антилоп и стаям птиц на Острове, а теплые течения, формируемы вдоль вулканической гряды хребта Ломоносова – сносные условия для жителей побережья Северного не совсем Ледовитого Океана (отсюда и останки «теплолюбивых» мамонтов с остатками растений в желудке, попавших в переплет гигантского цунами на прилегающих равнинах Арктики: их гибель произошла в период потепления, а не оледенения – а последующая «вулканическая зима» обеспечила их сохранность до настоящего времени). Другое дело, что катастрофа с извержением произошла уже после приобретения «индийскими ариями» «Махабхараты», т.е. до их исхода на юг с севера – для них она всё еще существует. Хотя весть о гибели Меру докатилась, вероятно, и до Индостана: в более поздних тибетских источниках произвели перенос «священной» горы Меру в Гималаи и Тибет на Кайлас со всеми полярными «атрибутами» старой Меру (отсюда и «противоречия и затруднения» в поисках ее истинного положения). Ну а для гиперборейцев, оставшихся у берегов «Молочного моря» имеются и более «свежие» данные о самой Гиперборее после катастрофы-извержения Меру, запечатленные, например, на карте Меркатора. Для них, скорее всего, «сотворение мира» происходило уже после исчезновения Меру (такого масштаба извержения скажутся на всех, обитающих в Северном полушарии – и чем ближе к Северу, тем более губительно) – если исходить из «Ветхого Завета» и русского допетровского летоисчисления, то это где-то 5,5 тыс. лет до Р.Х, тем более уже достаточно и известных научных фактов, подтверждающих эту дату для начала нового света Арктического Поморья после катастрофы Гипербореи. Сегодня мы имеем вместо горы Меру жерло вулкана на глубине 4 километра, обрамленное дугой хребта Ломоносова в самом центре Северного Полюса.

Процитировано 29 раз

Понравилось: 3 пользователям

Источник