- Россия заберет арктический шельф до Северного полюса

- Москва потребовала от ООН еще 700 тысяч «квадратов» морского дна, богатого нефтью

- Континентальный шельф России

- Из Википедии — свободной энциклопедии

- Арктический шельф как стратегический регион развития российской экономики

- Значение Арктики для России

- Углеводороды, преобладающие в структуре недр морей континентального шельфа России

- Зарубежный опыт государственного регулирования недропользования арктического шельфа

- Современное состояние и перспективы освоения арктического шельфа в РФ

Россия заберет арктический шельф до Северного полюса

Москва потребовала от ООН еще 700 тысяч «квадратов» морского дна, богатого нефтью

Россия подала в ООН уточненную заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике еще на 700 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на опубликованные в конце марта дополнения к российскому представлению в Комиссию по границам континентального шельфа от 2015 года. Прежняя заявка была на 1,2 млн. квадратных километров.

Согласно разъяснению МИД РФ, дополнения охватывают морские пространства в Северном Ледовитом океане в районе хребтов Гаккеля, Альфа и Ломоносова, поднятия Менделеева, а также котловин Нансена, Амундсена и Макарова. На опубликованной карте видно, что российский сегмент шельфа в случае удовлетворения заявки будет простираться до самого Северного полюса.

При этом дипломаты особо отметили, что претензии Москвы на шельф не затрагивают вопросов разграничения морских пространств между государствами. Видимо, это связано с регулированием судоходства. Ранее, во время блокировки Суэцкого канала, МИД РФ подчеркивал, что авария демонстрирует необходимость развития альтернативы — Северного морского пути.

Помимо выгод от транзита грузов, Россия ожидает от своей экспансии в Арктике пополнения разведанных запасов углеводородов. И не без оснований. По словам главы компании «Росгеология» Сергея Горькова, запасы нефти и газа в море Лаптевых могут быть сопоставимы в запасами Западной Сибири. Там обнаружен крупный осадочный чехол мощностью около 10−12 км.

Заманчивые перспективы Арктики давно отмечены руководством страны. По словам президента РФ, в XXI веке Россия будет прирастать Арктикой, как раньше Сибирью. Ради прочного контроля над регионом на севере строятся военные базы, развернуты специальные части Минобороны РФ, проводятся учения, испытываются арктические версии современного вооружения.

Это вызвало буквально истерику на Западе. Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье (в том числе знаменитый «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа) размещает в регионе военную технику, включая бомбардировщики и истребители.

О значении российской заявки на шельф и перспективе арктической экспансии «СП» рассказал начальник отдела Арктического и Антарктического НИИ Валерий Лукин.

— В соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, к которой Россия присоединилась в 1990-е годы, любое прибрежное государство имеет право заявить свое внутреннее территориальное море шириной не более 12 морских миль от побережья (включая острова), а также 200-мильную исключительную экономическую зону, в которой разрешена свобода мореплавания, прокладка подводных кабелей и трубопроводов (поэтому мы тянем «Северный поток-2» через такие зоны стран Скандинавии и Балтии), но категорически запрещена добыча любых водных ресурсов, находящихся (в водной толще, так и на дне) и проведение научных исследований.

Кроме того, эта же конвенция дает право прибрежным государствам заявить притязания на континентальный шельф, примыкающий к этому государству, который может выходить за пределы 200-мильной исключительной экономической зоны. Но для этого надо предоставить объективные научные геологические, геофизические и гидрографические данные, признаваемые международным сообществом. Дело в том, что континентальный и океанический типы земной коры различаются.

Первый — трехслойный, в нем осадочные породы, граниты и базальты, второй — двухслойный — без гранитов. И если доказать, что шельф трехслойный, можно получить его во владение страны.

Если такой шельф находится в пограничных контактах с прилегающими государствами (для России это США и Норвегия) и противоположными (для России — Канада и Дания, поскольку Гренландия принадлежит ей) мы должны иметь с ними двусторонние соглашения. С Норвегией и США соглашения у нас уже заключены. После того, как комиссия ООН примет нашу заявку, она вступит в силу после заключения таких двусторонних соглашений с Канадой и Данией. После этого все недра, вся минеральная база этого шельфа станут нашей собственностью. Поэтому и Россия и другие страны так стремятся овладеть им.

При этом к мореплаванию наша заявка на шельф никакого отношения не имеет.

«СП»: — Российская экспансия в Арктику во многом зиждется на вере в глобальное потепление, которое освободит Северный морской путь ото льда. А есть ли это потепление вообще? Это не обман?

— Я являюсь сторонником теории цикличности изменения климата. В полярных регионах они более заметны, потому что здесь есть мощный природный индикатор — морской дрейфующий лед. Там заметно, как уменьшается его ареалы и толщина. И на этом основании ряд ученых делают вывод о глобальном потеплении. Известная история наблюдений показывает чуть иную картину.

В 1932 году ледокольный пароход «Сибиряков» впервые в мире за одну летнюю навигацию прошел трассу Северного морского пути. А год спустя почти до конца этой трассы прошел «Челюскин», который был пароходом не ледового класса. До Берингова пролива ему не хватило 15−20 миль. То есть, тогда ледовая обстановка была сравнительно легкой. Но потом она стала осложняться.

В период 1950—1970-х годов было похолодание. И в начале 1980-х в восточном секторе Арктики сложилась тяжелейшая обстановка, когда даже атомные ледоколы не могли подойти к терпящим бедствие нашим транспортным судам. Напомню, теплоход «Нина Сагайдак» был раздавлен льдами и затонул. И атомоход «Арктика» не смог к нему подойти, хотя уже ходил на Северный полюс.

Периоды похолодания и потепления сменяют друг друга с интервалом 50−70 лет. Такой вывод сделали специалисты нашего института. Я глубоко убежден, что сейчас мы находимся на пороге очередного похолодания.

«СП»: — Получается, наши планы в Арктике в части Севморпути пойдут прахом?

— А нужно ли нам это потепление? Таяние льдов даст возможность нашим оппонентам, в первую очередь из США, пользоваться участками Северного морского пути, которые находятся за пределами нашего внутреннего территориального моря — 12 морских миль от побережья. Потому что в исключительной экономической зоне разрешена свобода судоходства. То есть мы не заинтересованы в потеплении.

Напротив, мы должны для безопасности прохода иностранных судов обеспечивать им ледокольное сопровождение. Нашими ледоколами, поскольку их больше ни у кого нет. А если льда не будет, то зачем тогда ледоколы? Возможно, наверху, хотя и говорят много о глобальном потеплении, сами не очень-то в него верят. Иначе, зачем мы ускоренными темпами продолжаем строить ледоколы, включая ледокол «Лидер»? Ведь это очень дорогостоящий проект.

О прецеденте положительного решения ООН по шельфу напомнил замдиректора института географии РАН Аркадий Тишков.

— До недавнего времени границы условно рассматривались как сектор, сближающийся по меридианам к Северному полюсу. Теперь речь идет о том, чтобы устанавливать границы не по секторам, а по удаленности от материка. При таком подходе у России есть преимущество. Потому что исследования гражданских и военных гидрографов подтвердили, что хребет Ломоносова и поднятие Менделеева — это продолжение нашего евразийского континента. А это 350 морских миль от побережья, вместо прежних двухсот.

«СП»: — Но надо, чтобы ООН еще согласилась с доводами России?

— У нас уже есть успех в этой комиссии, когда шельф Камчатки в Охотском море перестал быть международными водами, куда весь мир как на базар ходил ловить нашу рыбу. Есть там и залежи углеводородов. Такого же решения мы ждем и по арктическому шельфу. Этим же правом могут воспользоваться Дания и Канада. Пограничные споры с ними мы решим, как решили спор с Норвегией в районе острова Медвежий и с американцами в районе Берингова пролива.

«СП»: — Жаль, что раньше не взялись за Арктику. Теперь американцы нас пытаются догнать…

— Когда заявку на шельф подавали в первый раз, хотели взять нахрапом, не привлекая научную мысль. Поэтому и не получилось. Но сейчас, когда провели десятки экспедиций, сделали все необходимые измерения глубин, забор донных отложений, замеры, исследования, обоснование стало серьезным. Поэтому я жду положительного решения в течение нескольких месяцев.

Источник

Континентальный шельф России

Из Википедии — свободной энциклопедии

Континентальный шельф Российской Федерации (также называемый Российский континентальный шельф) — континентальный шельф. Геологически определяется как весь континентальный шельф, примыкающий к побережью России. В международном же праве Конвенция ООН по морскому праву более узко определяет протяжённость шельфа как океанское дно и недра подводных районов, которые находятся под суверенитетом России.

Согласно Федеральному Закону РФ № 187-ФЗ, континентальный шельф как морское дно и недра подводных районов располагается за пределами территориального моря (территориальных вод), то есть в пределах исключительной экономической зоны (200 морских миль) при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль (370,4 км) от внутренней границы территориального моря; если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, то внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соответствии с нормами международного права (то есть шельф в таком случае может выходить и за пределы ИЭЗ) [1] .

Шельф Сибири в Северном Ледовитом океане является самым крупным (и наименее изученным) из шельфов, регион имеет стратегическое значение из-за запасов нефти и природного газа. Другие части российского шельфа, как правило, названы в честь соответствующих морей: Баренцевоморский шельф (шельф Баренцева моря), Чукотский шельф (шельф Чукотского моря) и др. За исключением внутренних морей России, эти шельфы используются совместно с другими странами, которые соседствуют на соответствующих морях. Например, шельф Чукотского моря разделён между Россией и США, в соответствии с Соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года.

Площадь континентального шельфа, находящегося под юрисдикцией РФ, составляет около 5 млн км², что составляет около 1/5 площади шельфа Мирового океана [2] .

Источник

Арктический шельф как стратегический регион развития российской экономики

Трофимов С. Е.

В XX в. человечество осознало ограниченность полезных ископаемых на материковой части Земли и значимость ресурсов Мирового океана и континентального шельфа для развития национальных производств. В ст. 76 п. 1 Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) записано: «Континентальный шельф прибрежного государства включает в себя морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль.. .» 1 .

Современные технологии позволяют вести добычу на большей части российских акваторий, где извлекаемые запасы в открытых месторождениях, по разным оценкам, составляют около 100 млрд т у. т. Подавляющее большинство месторождений сосредоточено в арктической зоне. Потенциальные ресурсы арктического шельфа остальных стран оцениваются на уровне 9,5 млрд т нефти, 20,5 трлн куб. м природного газа и 2,3 млрд т газового конденсата (рассчитано по: Мастепанов, 2017).

Особое место в рамках континентального шельфа отводится его арктической зоне. В конце XX в. пять стран — Дания, Канада, Норвегия, Россия и США — официально заявили о своих намерениях разделить природные богатства Арктики 2 . Еще около 20 государств, большинство из которых не имеют непосредственного выхода к Северному Ледовитому океану, хотели бы присоединиться к этому процессу. Это не случайно, поскольку в Арктике сосредоточено около 13% мировых неразведанных запасов нефти и более 30% запасов природного газа, что, по предварительным оценкам, составляет 90 млрд барр. нефти, 47 трлн куб. м газа и 44 млрд барр. газового конденсата (EY, 2013. Р. 2).

В соответствии с международным правом Россия имеет возможность передвинуть внешние северные границы континентального шельфа за пределы 200-мильной зоны еще на 150 миль, но в пределах арктической зоны РФ, если сумеет с научной точки зрения доказать, что подводные хребты Ломоносова (восточная часть) и Менделеева являются продолжением Евразийского континента. Первую попытку расширить арктические границы Россия сделала в 2001 г., но Комиссия ООН сочла предоставленные нашей страной доказательства недостаточными для поддержки данного требования. Повторные исследования проводились в 2007—2008 гг., однако полученные результаты также не удовлетворили членов Комиссии 3 . В символическую поддержку своих претензий 2 августа 2007 г. на глубине 4261 м с помощью глубоководного аппарата «Мир» российские исследователи установили не подверженный коррозии титановый флаг РФ на морском дне Северного полюса. Это вызвало неоднозначную реакцию в ряде государств, прежде всего в США.

Россия предложила секторальный принцип раздела континентального шельфа Северного Ледовитого океана, который не вызывает принципиальных возражений у примыкающих к данному региону стран. Суть его сводится к тому, что границы шельфа определяются по меридианам от крайних оконечностей национальных территорий до самого Северного полюса. Таким образом, все страны, имеющие выход в Арктику, получили бы часть Северного полюса. Но возможность присоединения к РФ самой большой арктической площади 1,2 млн кв. км мешает принять это решение 4 . В настоящее время итоговые заявки на расширение арктического шельфа подали также Дания и Канада. В апреле 2019 г. подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации 5 .

Значение Арктики для России

Российский арктический шельф обладает колоссальными углеводородными запасами, что служит ключевым фактором обеспечения национальной энергетической безопасности на долгосрочную перспективу. Арктическая территория нашей страны составляет более 6,2 млн кв. км, или около 21% структуры мирового шельфа (Лаверов и др., 2011. С. 26), из них 4,2 млн кв. км входят в исключительную экономическую зону РФ. Более 4 млн кв. км относится к категориям нефтегазоносных и перспективно нефтегазоносных провинций, 2,2 млн кв. км — к территориям Западной Арктики. Общая площадь нефтегазоносных территорий в материковой части страны составляет около 6 млн кв. км. Разведанные запасы нефти Арктической зоны РФ оцениваются на уровне 33 млрд т, природного газа — 212,5 трлн куб. м, газового конденсата — 12,3 млрд т 6 .

Вся история развития России свидетельствует о наличии в арктической зоне не только национальных экономических, но и геополитических, а также военных интересов. Для нашей страны Арктика — это:

- стратегическая ресурсная база, которая позволяет решать проблемы энергетической безопасности и разнообразные социально-экономические задачи развития РФ — как текущие, так и перспективные;

- кратчайшая национальная морская транспортная коммуникация (Северный морской путь) между европейской частью России и Дальним Востоком;

- кратчайшее расстояние (путь полета) между Россией и США через Северный Ледовитый океан.

Экономическая деятельность в прибрежных районах России регулируется Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации». В соответствии с ним РФ реализует:

- суверенное право в целях разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов и водных биоресурсов;

- исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на континентальном шельфе для любых целей;

- исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений;

- юрисдикцию в отношении морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды в связи с разведкой континентального шельфа, прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов РФ 7 .

История освоения углеводородного сырья советской Арктики началась в 1969 г. со строительством сухопутного магистрального газопровода «Мессояхское месторождение — Норильск» в Красноярском крае длиной 671 км. В 1972 г. была начата промышленная добыча на газоконденсатном месторождении Медвежье в ЯНАО. Для сравнения: США впервые приступили к добыче нефти и газа на арктическом месторождении Prudhoe Вау в Аляске в 1977 г.

Перспективность освоения природных богатств Арктики определялась схожестью ее геологических платформ с основными нефтегазоносными провинциями того времени: Западно-Сибирской и Тимано-Печорской. Так, в Карском, Баренцевом и Печорском морях сосредоточено 75% разведанных шельфовых запасов нефти России. В приграничной Западно-Сибирской низменности, представляющей собой дно единого древнего моря уже на материковой части, находится 63% отечественных сухопутных нефтяных ресурсов. Если на полуострове Ямал добывается около 80% газа, то, по расчетам ученых, в соседней арктической акватории сосредоточено 95% шельфовых запасов российского газа.

Первые разведывательные экспедиции в 1980-е годы выявили колоссальные возможности арктического шельфа, позднее были открыты месторождения на островах Белый и Колгуев. Работы советских ученых увенчались успехом в результате открытия в бассейне Баренцева и Карского морей огромной нефтегазоносной провинции. С этого времени объем извлеченных в Заполярье углеводородов в Советском Союзе в 3,5 раза превышал аналогичную добычу всех остальных стран (Богоявленский, 2013. С. 71).

В 1990-е годы значительно затормозились освоение шельфовых месторождений и создание крупных промышленных производств в арктических районах. Были приостановлены не только геолого-разведочные работы, но и финансирование арктических проектов, а люди, столкнувшись с фактическим отсутствием государственного регулирования, в том числе в решении социальных проблем, стали в массовом порядке возвращаться на Большую землю. Усилиями ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» добыча в промышленных масштабах на шельфе возобновилась с начала 2000-х годов. В это время достигнута исключительно высокая результативность геологоразведочных работ на отдельных северных месторождениях — 4,3 руб. на 1 т прироста запасов у. т. (Лаверов и др., 2011. С. 30), а две крупнейшие отечественные компании стали активно применять экологозащитные технологии.

Уникальность северной природы предъявляет серьезные требования к сохранению окружающей среды в районах добычи. Бурение компанией ВР скважины на месторождении Макондо в Мексиканском заливе, закончившееся экологической катастрофой, могло иметь непоправимые последствия для глобальной биосистемы в случае расположения данной скважины в арктической акватории. Поэтому относительная приостановка освоения в промышленных масштабах российского шельфа в 1990-е годы имела определенные положительные последствия: во-первых, уменьшилось негативное влияние на хрупкую северную экологию; во-вторых, за время «простоя» удалось изучить передовой зарубежный технический и технологический опыт в области освоения природных богатств Арктики.

Отметим, что нефтегазовые возможности материковой части России пока не вынуждают отечественных производителей значительно наращивать добычу в арктических акваториях, характеризующихся очень суровыми природно-климатическими условиями. С экономической точки зрения нефтегазовые компании считают сегодня более рациональным продолжать освоение континентальных запасов, чем проводить дорогостоящую добычу в арктических районах, особенно в условиях нестабильности мировых цен на углеводородное сырье. Требуется более детально изучить геологическое строение акваторий, их гидрологию, природно-климатическую специфику, разложение газогидратов, которые образуются при термобарических процессах из воды и газа. Кроме того, относительно небольшой практический опыт ведения российскими компаниями буровых работ в морских глубинах сдерживает крупномасштабное освоение северных широт.

Стратегия освоения национального шельфа, в том числе арктического, сформулирована еще в 1980-е годы в СССР. К настоящему времени российские акватории в энергетическом аспекте изучены неравномерно: море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, а также север Карского моря практически не исследованы по сравнению с Черным, Каспийским, Балтийским, Баренцевым, Печорским и Охотским морями и южной частью Карского моря (табл. 1).

Углеводороды, преобладающие в структуре недр морей континентального шельфа России

Море

континентального шельфа

Углеводороды, преобладающие в структуре недр

Незначительные запасы нефти и природного газа

Разведанные запасы углеводородов отсутствуют

Газ и газовый конденсат

Незначительные запасы нефти и природного газа

Слабая изученность геологического строения акваторий; имеются большие неразведанные запасы нефти и газа

Газ и газовый конденсат

Нефть, природный газ

Нефть, природный газ

Нефть, природный газ

Незначительные запасы нефти и природного газа

Слабая изученность геологического строения акваторий; имеются большие неразведанные запасы нефти и газа

Незначительные запасы нефти и природного газа

Источники : составлено автором по: Минприроды, 2018; официальные данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации; данные официальных сайтов нефтегазовых компаний.

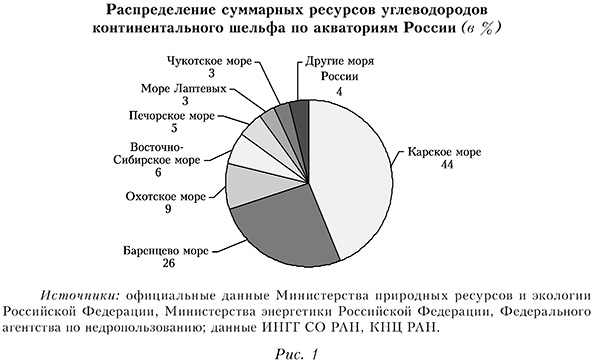

Наибольшие разведанные запасы шельфа (около 84%) находятся в недрах Баренцева, южной части Карского, Охотского и Печорского морей. Так, на шельфе Баренцева (включая Печорское) моря открыто И месторождений, из которых четыре нефтяных, одно нефтегазоконденсатное, три газоконденсатных и три газовых. На шельфе Карского моря, включая Тазовскую и Обскую губы, разведаны 12 углеводородных месторождений: одно нефтяное, два нефтегазоконденсатных, два газоконденсатных и семь газовых (Григоренко и др., 2012, 2014). Однако на крупнейшие акватории моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей приходится только 12% разведанных природных ресурсов континентального шельфа России (рис. 1).

Поскольку отдельные месторождения в континентальной части страны, например в Татарстане, Тюменской области, на Северном Кавказе и в других регионах, постепенно истощаются, использование ресурсного потенциала шельфа позволит в ближайшей перспективе не только не сокращать, но и наращивать совокупные объемы добычи. Однако освоение морских месторождений и строительство прибрежных нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий требуют огромных инвестиций. Затраты на освоение российских арктических территорий оцениваются экспертами на уровне 300—700 млрд долл., причем только первоначальные капиталовложения превышают 100 млрд долл. Арктические углеводородные запасы относятся к категориям дорогостоящих и трудноизвлекаемых: себестоимость бурения одной скважины на шельфе в десятки раз превосходит цену бурения на суше и составляет более 150 млн долл. 8 Главный исполнительный директор, Председатель правления ПАО «НК «Роснефть» И. Сечин в рамках энергетической панели Петербургского международного экономического форума (6 июня 2019 г.) отметил, что в настоящее время в Правительстве Российской Федерации проводится работа, направленная на законодательное оформление комплекса инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность нового Арктического кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути 9 .

Высокое пластовое давление на ряде арктических месторождений способствует увеличению нефтеносности залежей и улучшению таких качественных характеристик нефти, как уровень плотности и содержание серы.

Например, на открытом в 2014 г. месторождении «Победа» на шельфе Карского моря плотность сверхлегкой нефти, добытой на самой северной в настоящее время скважине «Университетская-1», составила 808 — 814 кг куб. м при содержании серы 0,02%. Для сравнения: у эталонной марки Brent аналогичные показатели составляют 834 кг куб. м и 0,2 —1%. По мнению специалистов, запасы Карской нефтеносной провинции превышают совокупные арктические ресурсы США и Канады или запасы Мексиканского залива 10 .

Освоение арктических территорий целесообразно начинать в прибрежной зоне, поблизости от населенных пунктов с относительно развитой инфраструктурой. Подобная интеграция по территориальному типу позволяет проводить буровые работы, в том числе методом горизонтального бурения, напрямую с суши, что в ряде случаев менее затратно, чем возведение буровых платформ в море. Наличие ряда крупнейших месторождений, относящихся к различным нефтегазоносным бассейнам, дает возможность выбрать оптимальный инвестиционный проект.

Наиболее продуктивная прибрежная акватория в настоящее время — Сахалинский нефтегазовый район, выступающий по объемам добычи флагманом нефтегазовой отрасли континентального шельфа РФ. Он включает не только шельфовые разработки, но и месторождения самого острова. Здесь открыто восемь месторождений: пять нефтегазоконденсатных, одно газоконденсатное, одно газовое и одно нефтяное. В разработке углеводородных месторождений данного региона участвуют в рамках различных проектов как отечественные компании («Газпром», «Роснефть»), так и крупные зарубежные (ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Sinopec Group, Sodeco, ONGC, Mitsui, Mitsubishi).

Разработка углеводородных месторождений Сахалинского нефтегазового района в рамках совместных проектов позволяет привлечь инвестиции не только в добывающий сектор, но и в другие отрасли региональной экономики. К особенностям освоения природных богатств дальневосточных акваторий относится использование различных экономико-правовых режимов, в том числе соглашений о разделе продукции (СРП). Однако отсутствие единых жестких «правил игры» на Сахалине, недостаточное государственное регулирование хозяйственной деятельности в нефтегазовом производстве привели к относительно слабой социальной ответственности бизнеса и медленному решению региональных социально-экономических проблем, включая низкий уровень занятости и жизни местного населения, отсутствие диверсификации экономики, нарушение экологических нормативов и связанные с этим многочисленные экономические потери и др.

В настоящее время доказанные углеводородные запасы сахалинского шельфа (Охотского и Японского морей) оцениваются на уровне 1,19 трлн куб. м природного газа, 394,4 млн т нефти и 88,5 млн т газового конденсата. Для данного нефтегазового региона характерны относительно меньшие расстояния между месторождениями и Сахалином, небольшая глубина залегания сырья, а также более благоприятные природно-климатические условия, следовательно, затраты на добычу углеводородов здесь ниже по сравнению с другими морями арктического шельфа. Кроме того, сахалинская нефть по качеству превосходит западносибирскую Urals, что делает ее более востребованной на мировом рынке. В Сахалинском нефтегазовом районе планируется наращивать добывающие и перерабатывающие мощности, организовать производства по сжижению природного газа (СПГ), прокладывать новые трубопроводы и создавать другие объекты производственной инфраструктуры.

В Каспийском море запасы составляют 800 млн т, ресурсы — 2650 млн т. В 1949 г. СССР впервые приступил к добыче шельфовой нефти на Нефтяных Камнях, где была построена первая в мире морская нефтяная платформа. После распада Советского Союза каспийская акватория была поделена между Азербайджаном, Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Лицензионными участками на российском континентальном шельфе Каспийского моря владеет компания ПАО «ЛУКОЙЛ», которая благодаря современным методам геолого-разведочных работ открыла значительные углеводородные месторождения. Общая площадь отечественных месторождений каспийского шельфа превышает 6 тыс. кв. км. Хвалынское месторождение принадлежит России и Казахстану и совместно осваивается «ЛУКОЙЛом» и консорциумом «Казмунайгаз», Total и GDF Suez.

На шельфе Азовского моря находятся три газовых месторождения, а в Черном море — множество небольших газовых, газоконденсатных месторождений и Семеновское нефтяное, которые до присоединения Крыма к России принадлежали Украине. По оценкам, в 2019—2021 гг. планируется ввести в эксплуатацию ряд перспективных участков российского черноморского шельфа, в настоящее время продолжается геологическое изучение акваторий.

На шельфе Балтийского моря в исключительной экономической зоне России открыто два нефтяных месторождения. В мае 2015 г. были внесены изменения в Федеральный закон РФ № 121, разрешающие частным компаниям добывать нефть на открытых ими месторождениях в данной акватории. В совокупности на Азовское, Черное и Балтийское моря приходится около 3% открытых углеводородных запасов континентального шельфа России.

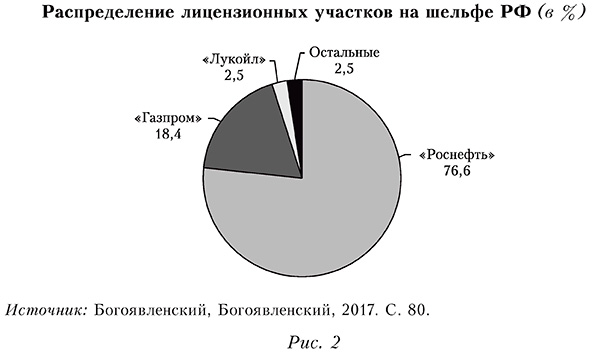

С обострением конкурентной борьбы на мировом энергетическом рынке возросла актуальность вопроса об улучшении качества недропользования, особенно на шельфе. В России на внутреннем рынке в настоящее время проводятся конкурсы на право предоставления лицензионных участков, фактически сводящиеся к борьбе между «Газпромом» и «Роснефтью». По расчетам, двум крупнейшим отечественным корпорациям принадлежит 95% всех лицензионных участков российского шельфа (рис. 2).

Учитывая, что подавляющая часть российских шельфовых месторождений сосредоточена в северных широтах, важнейшим направлением государственного регулирования недропользования арктического шельфа выступает тщательное изучение всех его углеводородных запасов. По мнению В. Богоявленского, только «на шельфе Западной Арктики прогнозируется около 75% ресурсов всех акваторий России и 86% ресурсов ее северных морей». Поэтому заключенный 15 сентября 2010 г. договор о демаркации российско-норвежской границы в Баренцевом море вызвал предсказуемую негативную реакцию в нашей стране. Если до его подписания в рамках подобного противостояния двух стран в вопросе границ шельфовых акваторий проводимые геолого-разведочные работы показывали многократное превышение запасов в российской части акватории «серой зоны» над запасами норвежской, то фактически сразу после перехода акватории под юрисдикцию Норвегии и масштабных инвестиций в 2011—2012 гг. усилиями компаний Statoil, ENI Norge AS и Petoro AS были открыты два нефтегазовых месторождения Skrugard и Havis. Их совокупные запасы оцениваются на уровне 70 млн т нефтяного эквивалента, а находятся они в значительно более благоприятных природно-климатических условиях, чем российские (Богоявленский, 2013. С. 66 — 67).

Зарубежный опыт государственного регулирования недропользования арктического шельфа

При освоении природных ресурсов российской Арктики следует прагматично подходить к изучению и использованию зарубежного опыта. Так, в Норвегии при проведении геолого-разведочных работ на шельфе государство финансирует региональные сейсмические исследования с плотностью профилей до 0,5 пог. км/ кв. км, а изученность моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей в 2011 г. составила 0,034, 0,012 и 0,032 пог. КМ/ кв. км соответственно при отсутствии пробуренных скважин.

В российской Арктике меньше число пробуренных скважин, чем в остальных добывающих арктических странах, например Норвегии. Государственное регулирование на законодательном уровне должно предусматривать возможность использовать наиболее современные способы геолого-разведочных работ, например сейсморазведку 3D — 4D 11 , в том числе, когда это необходимо и экономически выгодно, за счет привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов и фирм.

Необходимо учитывать и зарубежный опыт, в частности Норвегии и США, где в первую очередь осваиваются и разрабатываются прибрежные участки шельфа с уже сложившейся инфраструктурой, а государство стимулирует изучение акваторий независимыми инвесторами. Такой подход оказался прагматичным в силу двух причин. Во-первых, отдельные морские месторождения или нефтегазовые провинции выступают продолжением континентальных. Во-вторых, далеко не все пробуренные на шельфе скважины оказываются удачными с промышленной точки зрения. Поэтому результативность геолого-разведочных работ обычно рассчитывается по приросту запасов углеводородов на одну разведочную скважину.

Отдельного внимания заслуживает лицензирование геолого-разведочных и буровых работ на норвежском континентальном шельфе. Разделив его на отдельные участки, министерство нефти и энергетики Норвегии предоставляет их как национальным, так и зарубежным компаниям, прошедшим лицензионный раунд и другие специализированные процедуры, которые позволяют им участвовать в разработке шельфа. Фактически располагая не самой развитой в технологическом отношении базой и соответствующим кадровым составом, Норвегия наращивает добычу углеводородов за счет крупных иностранных инвестиций в национальную добывающую промышленность, создания правовых институтов, обеспечивающих сохранность прав и интересов инвесторов, выделения государственными банками кредитов на льготных условиях и справедливого, неизбирательного предоставления лицензий. В результате Норвегия в настоящее время имеет один из самых высоких мировых показателей социальной защиты населения, лидирует по экспорту нефти в Западной Европе и занимает четвертое место в мире по экспорту природного газа.

Особое внимание правительство Норвегии уделяет разработке трудноизвлекаемых запасов и повышению нефтеотдачи пластов, что приводит к увеличению добычи на уже функционирующих месторождениях, в том числе в Баренцевом море вблизи морской границы с Российской Федерацией. Данный приграничный район наиболее перспективный с позиций нефтегазоносности, а в его разработке планируют участвовать российские компании «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». В качестве определяющей стратегии министерство нефти и энергетики Норвегии выбрало не скорейшее освоение наиболее рентабельных участков, а развитие данного сектора с учетом долгосрочной перспективы.

Особенностью современной нефтегазовой политики США в плане энергетической безопасности страны выступает жесткое отстаивание своих арктических интересов на международной арене. Лицензии на разведку участков, расположенных на континентальном шельфе, выдаются в США только на закрытых аукционах и после выплаты бонуса, роялти или иных платежей. Право на добычу в северных широтах предоставляется после одобрения проекта Службой по управлению полезными ископаемыми, ответственной за арктические участки недропользования. Льготы по налогообложению выделяются в случае освоения нового месторождения или на заключительном этапе его эксплуатации, а также при экономии капитала в ходе реализации нефтегазового проекта. Особое внимание законодательство США уделяет льготам по длительным инвестиционным вложениям в нефтегазовый комплекс (НГК) и ускоренной амортизации. В совокупности они могут составлять до 60% сокращения налогооблагаемой базы (Павленко, Селюков, 2013. С. 52).

Современное состояние и перспективы освоения арктического шельфа в РФ

Научно-технический прогресс позволяет существенно ускорить сроки введения в эксплуатацию месторождений, в частности уникального Штокмановского, расположенного в российском секторе Баренцева моря. Его запасы по категории C1 оцениваются на уровне 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн т газового конденсата, из которых в границах лицензионного участка «Газпрома» находятся 3,8 трлн куб. м газа и 53,4 млн т газового конденсата 12 . Стратегическое значение Штокмановского месторождения заключается, с одной стороны, в формировании нового углеводородного региона в арктической зоне Российской Федерации, а с другой — в том, что после выхода на проектную мощность оно станет одним из крупнейших в мире арктических источников поставок трубопроводного и сжиженного газа на отечественный и зарубежный рынки.

После мирового экономического кризиса 2008—2009 гг. заметно сократился объем буровых работ на российском шельфе. Аналогичная ситуация складывалась и в 2015—2016 гг. Тем не менее разведанные в настоящее время совокупные запасы углеводородного сырья в российской Арктике намного превышают запасы остальных северных стран. Но если в Норвегии и США ведутся масштабные разведочные работы и количество пробуренных скважин постоянно увеличивается, то в России, к сожалению, списывается часть физически и морально устаревших судов и платформ бурового флота без их соответствующего восполнения.

Важно учитывать фактор глобального потепления, который, по мнению ряда ученых, носит циклический характер, и, следовательно, в ближайшей перспективе можно ожидать глобального похолодания. В настоящее время обширные участки шельфа, ранее покрытые многолетними паковыми льдами, свободны от ледяного панциря и более доступны для проведения буровых работ. Соответственно на первый план выходят количество единиц и техническая оснащенность российского бурового флота. Экономический спад 1990-х годов оказал негативное влияние на судостроение: в начале 2000-х годов средний износ арктического флота составил около 80%. С середины 2000-х годов началось его постепенное обновление за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых танкеров, ледоколов и других судов.

Отметим, что в России буровые суда и оборудование производились главным образом для более благоприятных природно-климатических условий, в основном для Каспийского и Балтийского морей. Они малопригодны для Арктики, где их эксплуатация может привести к серьезным экологическим последствиям. Расширение строительства танкеров, буровых судов и платформ должно сопровождаться повышением их технической оснащенности, надежности и долговечности, что требует научно-технической и финансовой поддержки.

Сегодня ощущается острая потребность в строительстве новых буровых платформ, заводов СПГ, инфраструктурных объектов. Ужесточаются требования к добыче и транспортировке углеводородов в соответствии с экологическими стандартами. Дефицит инвестиционных ресурсов и передовых технологий до середины 2014 г. определял необходимость участия крупнейших мировых нефтегазовых концернов (ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, ConocoPhillips, Statoil, ENI Norge AS и др.) в наиболее перспективных отечественных энергетических проектах.

Однако ситуация осложнилась в связи с западной санкционной политикой в отношении России. Так, в США был принят закон о секторальных санкциях, направленных против российских не только оборонных, но и нефтегазовых предприятий, занимающихся в том числе разработкой арктических шельфовых углеводородных месторождений и глубинной добычей на них. Европейский союз в июле 2014 г. ввел санкционный режим, запрещающий экспорт нефтегазового оборудования и технологий в основном для шельфовых проектов в РФ. Аналогичную политику проводят Япония и Австралия. Запрет затронул широкий спектр оборудования: буровые платформы, насосы высокого давления, морское оборудование для шельфовых арктических проектов, детали для установок горизонтального бурения, дистанционно управляемые подводные аппараты и др.

Возникла необходимость разрабатывать современные отечественные технологии и оборудование в области нефтегазодобычи в условиях Арктики. Ответная политика импортозамещения существенно снизила экономические и политические риски, связанные с зарубежными поставками. Кроме того, появилась возможность реализовывать крупные отечественные инвестиционные проекты, а также сотрудничать с зарубежными компаниями на более выгодных для российской стороны условиях, когда договоренности касаются фактически выполненных и оплаченных работ, и зарубежные корпорации не участвуют в распределении добытой продукции или прибыли. Отметим, что при разработке крупнейших иностранных месторождений другие страны не очень охотно допускают участие российских компаний в уставных капиталах компаний-операторов.

Несмотря на санкционную политику, многие зарубежные компании не отказались от сотрудничества с российскими в области совместного освоения нефтегазовых месторождений на российском шельфе. Основными критериями участия иностранного капитала в данных проектах, помимо технологической и экологической составляющих, выступают наличие длительного опыта работы на шельфе и профессиональный кадровый состав.

По данным международной аудиторской компании Ernst & Young за 2013 г., то есть до открытия месторождения «Победа» на шельфе Карского моря, доля России в мировых арктических запасах нефти и газа составляла 52%, США — 20, Норвегии — 12, Дании — И, Канады — 5% (EY, 2013. Р. 3). Если по арктическим запасам природного газа Россия в несколько раз опережала другие страны, то на шельфе Аляски благодаря хорошей сейсмоизученности территорий потенциальные запасы нефти оценивались выше, чем на российском шельфе. Небольшой удельный вес Канады связан с нерентабельностью разработки шельфовых месторождений в настоящее время: более эффективно осваивать значительные разведанные запасы сверхтяжелой и битуминозной нефти в провинции Альберта.

В НГК России высокий уровень монополизации, связанный с лицензионной системой: компания имеет исключительное право на разведку, разработку и добычу углеводородов на территории принадлежащего ей или арендованного перспективного нефтегазоносного участка. Право на доступ ко всем стратегически значимым участкам, включая континентальный шельф, фактически принадлежит «Газпрому» и «Роснефти». Правда, государство изымает большую часть доходов нефтегазовых компаний, превышающую цену отсечения 15 долл./барр., и в отдельные годы забирало до 85 — 90% их выручки. Важно обеспечить равный доступ компаний к соответствующим аукционным торгам, что позволит повысить конкуренцию в этой области.

Особое внимание в рамках государственного регулирования следует уделять арктическим территориям, обладающим уникальными месторождениями полезных ископаемых. Это касается прежде всего нефтегазовых компаний, осуществляющих добычу углеводородного сырья, а также создающих инфраструктуру в прибрежных районах: строительство трубопроводов, морских портов, нефтеналивных терминалов и др. Добыча углеводородов в экстремальных природно-климатических условиях — чрезвычайно капиталоемкий процесс, поэтому законодательство должно полностью защищать права и интересы инвесторов, предусматривать финансовые стимулы и налоговые льготы для предприятий с глубокой переработкой нефти и газа.

Финансирование геолого-разведочных работ отдаленных участков шельфа целесообразно полностью возложить на федеральный центр, а не на нефтегазовые компании. Требуется также увеличить финансирование арктических научно-исследовательских экспедиций. Это повысит достоверность независимых экспертных оценок нефтегазовых запасов, позволит дать конкретные прогнозы освоения перспективных участков шельфа, показать реальное геологическое строение и состояние экосистемы российской части Арктики.

Со стратегической точки зрения излишне публиковать в открытом доступе полную информацию о разведанных в северных российских широтах углеводородных запасах и о проведении разведочных и буровых работ в перспективных районах. Такие публикации, во-первых, не всегда оказывают выгодное для России влияние на рыночную конъюнктуру в энергетическом секторе; во-вторых, повышают интерес к этим территориям со стороны других стран, в том числе не имеющих непосредственного выхода в акваторию Северного Ледовитого океана. Все громче звучат предложения превратить Арктику в зону мира по аналогии с Антарктидой (континент мира) с равными правами всех стран, придать международный статус Северному морскому пути и др. Все это делается с целью вытеснить Россию из этого региона.

Разработку арктических шельфовых запасов углеводородов сдерживает и отсутствие окончательного урегулирования арктических границ между государствами. Практически между всеми соседствующими здесь странами имеются пограничные шельфовые споры, что приводит к милитаризации Арктики. Так, США разворачивают строительство новых военных баз береговой охраны в Борроу и Номе на Аляске. Изучается вопрос о постоянном присутствии американской авианосной группы в арктических широтах. Норвегия разрабатывает арктическую военную стратегию, в рамках которой планируется изменить демилитаризованный статус архипелага Шпицберген. Россия планирует создать в рамках Северного военного округа до 2020 г. полномасштабную арктическую группировку войск, оснащенных новыми, не имеющими аналогов типами вооружения.

Защита национальных интересов в северных широтах РФ обусловлена прагматизмом в осуществлении внешнеполитической деятельности с целью расширить границы государства в шельфовой зоне. В то же время из-за обострения проблемы энергетической безопасности российская Арктика превращается в зону стратегических национальных приоритетов, которая в перспективе будет формировать значительную долю отечественного ВВП и, следовательно, привлекать к себе повышенное геополитическое внимание. Увеличение численности населения в мире в перспективе предопределяет повышение спроса на углеводородное сырье. Устойчивый рост российской экономики прямо связан с рациональным освоением разведанных и потенциальных минерально-сырьевых запасов арктического шельфа.

1 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 12 декабря 1982 г.; с изменениями от 23 июля 1994 г.). Ст. 76.

2 Подчеркнем, что экспертные заключения об объемах нефтегазовых запасов континентального шельфа, приводимые в различных источниках, часто не совпадают. На наш взгляд, это связано со сложностью получения точной объективной информации, нередко носящей оценочный характер, а также с использованием различных методик расчета углеводородных шельфовых месторождений.

3 http: www.rg.ru 2013 10 30 territoria.html

4 http: www.rg.ru 2014 10 29 arktika-site.html

5 https: tass.ru mezhdunarodnaya-panorama 6290153

6 Официальные данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7 Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2018 г.). Ст. 5.

8 Эр Пи Ай Интернэшнл. Добыча нефти и газа на российском шельфе, http: rus.rpi-research.com img AnalitikBull.pdf

9 https: www.rosneft.ru press today item 195421

10 https: www.rosneft.ru press today item 153827

11 Сейсморазведка 3D — геофизический метод исследования земной коры, предполагает создание трехмерной модели месторождения за счет формирования блока параллельных приемных линий. Основным отличием пространственно-временной сейсморазведки 4D служит формирование четырехмерной модели залежей за счет непрерывного сейсмического мониторинга месторождения, в результате по сравнению с сейсморазведкой 3D уплотняется сетка сейсмопрофилей.

12 http: www.gazprom.ru projects shtokmanovskoye

Список литературы

Богоявленский В. И. (2013). Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородов в Циркумарктическом районе Арктика. Экология и экономика. № 2. С. 62—71. [Bogoyavlensky V. I. (2013). Search, exploration and development of hydrocarbon deposits in the Circumarctic region. Arktika. Ekologiya і Ekonomika, No. 2, pp. 62—71. (In Russian).]

Богоявленский В. И., Богоявленский И. В. (2017). Стратегия освоения ресурсов нефти и газа Арктики — обеспечение энергетической, экологической и экономической безопасности России Геополитика и безопасность. № 3. С. 72 — 86. [Bogoyavlensky V. I., Bogoyavlensky I. V. (2017). Arctic oil and gas resource development strategy — Ensuring Russia’s energy, environmental, and economic security. Geopolitika і Bezopasnost, No. 3, pp. 72 — 86. (In Russian).]

Григоренко Ю. H., Прищепа О. M., Соболев В. С., Жукова Л. И. (2012). Ареалы углеводородонакопления как основа развития нефтедобычи в российской Арктике Нефтегазовая геология. Теория и практика. Т. 7, № 2. [Grigorenko Yu. N., Prishchepa О. M., Sobolev V. S., Zhukova L. I. (2012). Areas of accumulation of hydrocarbons as a basis of development of oil production in the Russian Arctic. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya і Praktika, Vol. 7, No. 2. (In Russian).] http: www.ngtp.ru rub 6 34_2012.pdf

Григоренко Ю. H., Прищепа О. M., Соболев В. С. (2014). Результаты и перспективы прогноза и поисков нефти и газа на акваториях России Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. № 5. С. 3 — 15. [Grigorenko Yu. N., Prishchepa О. M., Sobolev V. S. (2014). Results and outlooks of the forecast and oil and gas exploration on water areas of Russia. Mineralnye Resursy Rossii. Ekonomika і Upravlenie. No. 5, pp. 3 — 15. (In Russian).]

Лаверов H. П., Дмитриевский A. H., Богоявленский В. И. (2011). Фундаментальные аспекты освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа России Арктика. Экология и экономика. № 1. С. 26—37. [LaverovN. Р., Dmitrievsky A. N., Bogoyavlensky V. I. (2011). Fundamental aspects of the development of oil and gas resources of the Russian Arctic shelf. Arktika. Ekologiya і Ekonomika, No. 1, pp. 26 — 37. (In Russian).]

Мастепанов A. M. (2017). О конкурентоспособности нефтегазовых проектов арктического шельфа в условиях низких цен на энергоресурсы Neftegaz.ru. № 1. С. 20—30. [Mastepanov А. М. (2017). On competitiveness of oil and gas projects of the Arctic shelf in the conditions of low prices of energy resources. Neftegaz.ru, No. 1, pp. 20 — 30. (In Russian).]

Минприроды (2018). О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах: государственный доклад. М.: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. [Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation (2018). On state and use of raw mineral resources of the Russian Federation in 2016 and 2017: State report. Moscow. (In Russian).]

Павленко В. И., Селюков Ю. Г. (2013). Регулирование сферы недропользования в приарктических странах (США, Канаде, Норвегии) Арктика. Экология и экономика. № 3. С. 50—57. [Pavlenko V. I., Selyukov Yu. G. (2013). Regulation of subsoil use in subarctic countries (USA, Canada, Norway). Arktika. Ekologiya і Ekonomika, No. 3, pp. 50 — 57. (In Russian).]

Источник