- Богатства со дна морского

- Тонкая грань

- Запасы на перспективу

- Шельфовые проекты: достижения и планы

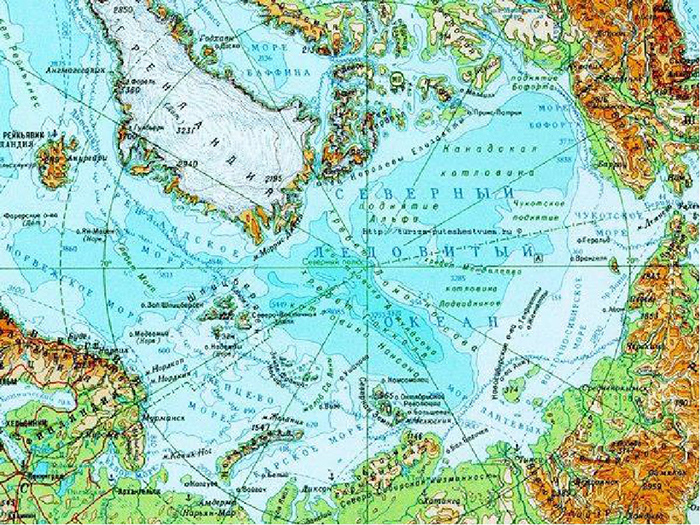

- Моря Северного Ледовитого океана — список, характеристика и карта

- Баренцево море

- Карское море

- Море Лаптевых

- Восточно-сибирское море

- Чукотское море

- Море Бофорта

- Море Линкольна

- Гренландское море

- Норвежское море

- Белое море

- Море Баффина

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

- Географическое положение

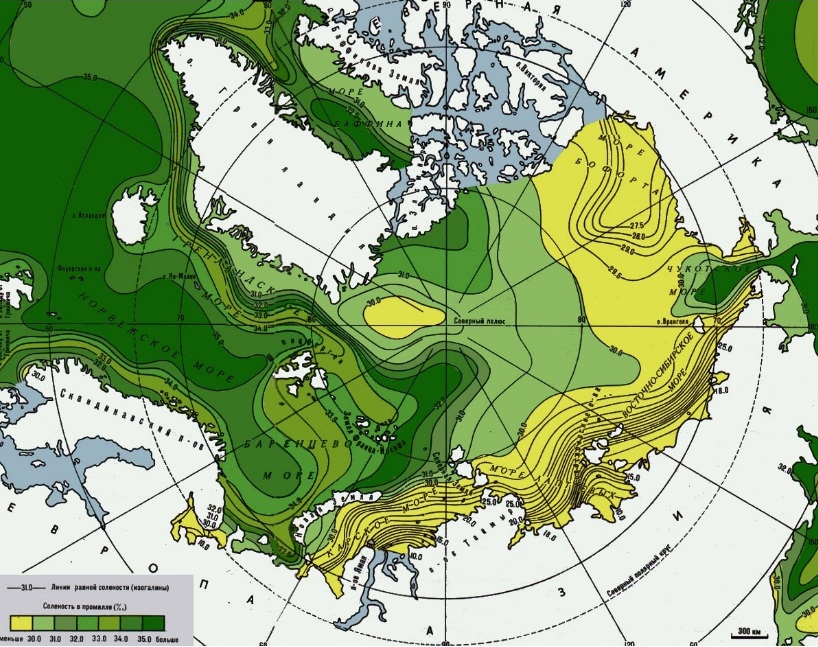

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

Богатства со дна морского

Нефтегазовые шельфовые проекты открывают новые возможности для российской экономики

Недра арктических морей содержат огромные запасы нефти и газа. Освоение шельфовых участков – дело крайне непростое, однако это создаст мощный задел для российской нефтегазовой отрасли на много лет вперед.

Тонкая грань

Континентальный шельф включает в себя морские подводные недра, находящиеся за пределами территориальных морей – такое определение содержит и российское, и международное законодательство. По Конвенции о континентальном шельфе исключительные права на разведку и разработку недр, на проведение научных исследований, на добычу минеральных и биоресурсов на таких участках имеет прибрежное государство в границах, установленных международным законодательством.

Но как быть, если на один и тот же континентальный шельф претендуют несколько государств? Например, если их берега расположены друг напротив друга, а расстояние между ними укладывается в обозначенные законом нормативы? В этих случаях границы шельфа определяются соглашениями между государствами. Так, в начале 1990 годов Россия и США договорились о разделе шельфа Чукотского моря. Еще один вариант – «разделить» шельф по принципу равного расстояния от береговых линий. Если же согласия достичь не удается, спор разрешает Международный суд ООН.

На шельф Северного Ледовитого океана кроме нашей страны сейчас рассчитывают также Норвегия, США, Дания и Канада. Неудивительно: по прогнозам, недра арктических морей содержат 83 млрд тонн углеводородов. Кроме того, чрезвычайно высоки шансы на открытие новых месторождений на еще не изученных шельфах. А их большинство: по последним данным, разведанность шельфов не превышает 4%. То есть потенциально запасы углеводородов на этих участках могут оказаться в 25 раз больше уже выявленных и теоретически превысить 2 трлн тонн.

Более 80% уже выявленного объема природных богатств приходится на Баренцево и Карское моря. В целом самым крупным и одновременно самым неизученным является шельф Сибири в Северном Ледовитом океане. А всего под юрисдикцией России сейчас находится около 5 млн кв. км континентального шельфа в рамках 14 окраинных и внутренних морей, или 1/5 площади всех шельфов Мирового океана.

Весной 2019 года специальная подкомиссия ООН одобрила заявление России на расширение площади арктического шельфа, принадлежащего нашей стране, на 1,2 млн кв. км. Осенью 2019-го в ООН поступила новая российская заявка: на присоединение хребта Ломоносова, южной оконечности хребта Гаккеля, зоны Северного полюса и других участков морского дна в Арктике. Это заявление ООН рассмотрит в феврале 2020 года. Если оно будет удовлетворено, в распоряжении России окажется еще 5 млрд тонн углеводородов.

Запасы на перспективу

Разведанные запасы шельфа Северного Ледовитого океана составляют 25% от общемировых запасов углеводородов: 90 млрд баррелей нефти, 48,3 трлн кубометров природного газа, 44 млрд баррелей газового конденсата. Около 60% этих запасов находятся на территории российского шельфа. Если же оценивать исключительно российские ресурсы, то на шельфовые недра приходится половина запасов нашего газа и четверть запасов нефти. «Чемпионом» в этом смысле оказалось Баренцево море – на него приходится 49% запасов углеводородов с российских шельфов. На Карское море – чуть более 35% и на Охотское – немногим больше 15%.

По прогнозам, к 2030 году Россия будет добывать 55% всех углеводородов Арктики. Шельфовая нефтедобыча, которую будут вести российские компании, возрастет к этому времени в 3,6 раза – до 2,2 млн баррелей в сутки.

Шельфовые проекты: достижения и планы

Первым реализованным в России проектом по добыче нефти на арктическом шельфе стало освоение Приразломного месторождения в Печорском море. Там с декабря 2013 года добычу ведет компания «Газпром нефть шельф», дочерняя структура «Газпром нефти». Уже в апреле 2014 года первая партия арктической нефти отправилась к европейским потребителям. Общие запасы месторождения оцениваются в 70 млн тонн. Пиковая добыча составит 5 млн тонн в год (сейчас – около 3,5 млн тонн). Ресурсов Приразломного с учетом постепенно нарастающей добычи хватит примерно на 35 лет.

Приразломное – единственное месторождение, разработка которого идет в условиях замерзающего моря: лед здесь держится 7 месяцев в году, а высота ледовых торосов доходит до 2 метров. Чтобы работать в таких условиях, понадобились особые технологии бурения, добычи, подготовки, хранения и отгрузки нефти, энергетического обеспечения проекта.

Разработка ведется с морской платформы «Приразломное». Это сооружение имеет площадь в два футбольных поля и весит 500 тыс. тонн. Стоит платформа прямо на морском дне, укреплена защитной щебне-каменной бермой. За счет этого эксплуатационные скважины ни на одном отрезке напрямую не контактируют с водной средой – и это притом, что общая их длина достигает 8,1 км. На платформе находится и жилой модуль, рассчитанный на 200 человек.

К 2023 году на месторождении будет в общей сложности пробурено 32 скважины: 19 добывающих, 12 нагнетательных и одна поглощающая. Благодаря двойной системе защиты риск фонтанного выброса нефти при бурении и эксплуатации практически сведен к нулю: защитное оборудование разрабатывалось с учетом особенностей работы в Арктическом регионе. Отметим кстати, что постоянный экологический мониторинг в районе месторождения ведется на участке площадью 744 кв. км.

Нефтеналивные танкеры «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», суда ледового класса и с дедвейтом в 70 тыс. тонн, также строились специально для Приразломного. За 5 лет эксплуатации месторождения они перевезли уже более 12 млн тонн нефти марки ARCO – именно столько было в общей сложности добыто на Приразломном к концу 2019 году.

«Газпромнефть» ведет разработку и северо-восточного шельфа Сахалина. Поисковое бурение на Аяшском лицензионном участке началось в 2017 году. Результатом стало открытие двух месторождений: «Нептун» с запасами в 415 млн тонн нефти и «Тритон» с ресурсами в 137 млн тонн нефтяного эквивалента. Открытие этих двух месторождений, вошедших в десятку крупнейших в мире, дает возможность формирования нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина. Добыча на Нептуне и Тритоне пока не началась – это произойдет в 2025-2030 годах.

Освоение континентального шельфа – стратегическое направление работы и для компании «Роснефть». Сейчас она владеет 55 лицензиями на разработку шельфовых участков, общие запасы которых составляют 41 млрд тонн нефтяного эквивалента. На 45 из них компания ведет геологоразведку.

Пока основными шельфовыми проектами для «Роснефти» остаются дальневосточные: «Сахалин-1», месторождения Чайво, Лебединское и Одопту. Общий объем нефти, отгруженный с них в 2018 году, превысил 100 млн тонн. Что касается арктических проектов, с 2012 года компания проводит полевые работы в Карском, Печорском и Охотском морях. В 2017 году началось бурение скважины «Центрально-Ольгинской-1» в море Лаптевых. Так было открыто месторождение Центрально-Ольгинское с запасами в 80 млн тонн нефти.

В ходе экспедиций, организованных «Роснефтью», было открыто и пять новых месторождений в морях Западной Арктики: Победа в Карском море, Северо-Гуляевское, Медынское-море, Варандей-море и Поморское в Печорском море. Их суммарные запасы составляют 247 млн тонн нефти и конденсата и 501 млрд кубометров газа. Идут разведочные работы и на участках континентального шельфа на севере Охотского моря (участки Магадан-1,-2, -3, Кашеваровский и Лисянский).

Источник

Моря Северного Ледовитого океана — список, характеристика и карта

Северный Ледовитый океан отличается от всех других океанов планеты. Среди них он имеет наименьшую площадь, равную 14,75 млн кв. км, и наименьшую глубину (5527 м). Он омывает только два материка – Евразию и Северную Америку, а значительная часть поверхности океана покрыта льдами. У водоема нет крайней восточной и крайней западной точки, так как именно в его водах расположен Северный Полюс.

Читайте также:

Океан крайне мало используется в хозяйственной деятельности. В основном здесь ловят рыбу, а также иногда перевозят грузы по Северному Морскому пути (Россия) и Северо-Западному проходу (Канада). Из-за глобального потепления постепенно тают льды Арктики, поэтому условия для судоходства становятся более благоприятными.

Шельф Северного Ледовитого океана содержит огромные запасы нефти и газа. Их величина оценивается в 25% от общемировых запасов. Однако их освоение связано с большими финансовыми затратами и экологическими трудностями.

В составе океана выделяют 11 морей. Северный Ледовитый океан – единственный, площадь которого более чем наполовину (около 70%) принадлежит входящим в него морям.

Баренцево море

До 1853 года его именовали Мурманским морем посамому крупному порту на побережье моря. Нынешнее название дано в честь Виллема Баренца – голландского мореплавателя XVI века, исследовавшего Арктику. Площадь поверхности водоема превышает 1,42 млн кв. км, а максимальная глубина доходит до 600 м. Баренцево море омывает норвежский и российский берега. Координаты его географического центра – 71° с.ш. и 41° в.д.

Карское море

Получило свое название в 1736 году от одной из рек (Кара), впадающей в это море. До этого использовался термин Нярзомский. Естественными границами водоема являются архипелаги Новая Земля и Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, а также полуострова Ямал и Таймыр. Площадь поверхности оценивается в 893 тыс кв. км, глубина в среднем составляет 75 м, достигая максимального значения в 620 м. Центр моря имеет координаты 74°49’55” с.ш. и 71°18’43” в.д.

Море Лаптевых

Западная граница водоема проходит по побережью архипелага Северная Земля, а с восточного направления он ограничен Новосибирскими островами. Площадь моря составляет 672 тыс кв. км. Средняя глубина равна 540 м, а максимальная — 3385 м. Центр водоема расположен в точке с координатами 76°16’07” с.ш. и 125°38’23” в.д.

Восточно-сибирское море

Расположено к востоку от Новосибирских островов. Крайняя восточная точка – побережье острова Врангеля. Водоем имеет площадь в 944 тыс кв. км и среднюю глубину, равную 66 м. Максимальная глубина моря составляет 915 м. На карте мира его можно найти по координатам 72° с. ш. и 164° в. д. Ранее использовались названия Колымское и Индигирское море. Нынешнее наименование было присвоено лишь в 1935 году.

Чукотское море

Омывает северные побережья Чукотки и Аляски. Центр водоема имеет координаты 69°41′19″ с. ш. и 171°27′19″ з. д. Площадь поверхности воды составляет около 595 тыс кв. км. Максимальная глубина моря равна 1256 м, а средняя оценивается в 71 м. На юге море соединено с Беринговым морем, то есть с водами Тихого океана, через Берингов пролив. По Чукотскому морю проходит часть морской границы России и США, а также линия смены дат.

Море Бофорта

Восточнее Чукотского моря располагается море Бофорта (74°18′26″ с. ш. и 137°01′17″ з. д.) Оно омывает штат Аляска, а также территорию Канады. Площадь его поверхности составляет 476 тыс кв км. Максимальное расстояние от водной глади до дна равно 4683 м, а средняя глубина акватории оценивается в 1004 м. Море носит имя адмирала Френсиса Бофорта.

Море Линкольна

Расположено севернее островов Гренландия и Элсмир (83°36′49″ с. ш. и 55°19′38″ з. д.). Естественными границами акватории являются два мыса – Колумбия и Морис-Джесуп. Море было открыто в 1871 году американцами, которые пытались дойти до Северного полюса. Они присвоили водоему имя Авраама Линкольна. Площадь водной поверхности равна 38 тыс кв. км. Глубина акватории доходит до 592 м, а ее среднее значение равно 289 м.

Гренландское море

Границы этого моря проходят по побережью 4 островов:

Площадь акватории оценивается в 1,2 млн кв. км. Глубина водоема в среднем равна 1444 м, а ее максимальное значение составляет 5527 м. На мировой карте найти море можно по координатам его центральной части: 76°13′37″ с. ш. и 2°06′34″ з. д.

Норвежское море

Спорным является вопрос о том, к какому океану отнести это море. В российских источниках его считают частью Северного Ледовитого океана, в то время как в большинстве западных стран полагают, что оно входит в состав Атлантического океана. Общая площадь водной поверхности оценивается в 1,4 млн кв. км. Средняя глубина акватории составляет 1700 м, а максимальное ее значение равно 3970 м. Географический центр водоема имеет координаты 67°52′32″ с. ш. и 1°03′17″ в. д.

Белое море

Одно из внутренних морей России. На его побережье расположены такие российские города, как Архангельск и Беломорск. Условно считают, что центр водоема имеет координаты 65° с. ш. и 36° в. д. Площадь акватории составляет почти 91 тыс кв. км. Глубина с среднем равна 67 м и достигает максимального значения, равного 343 м. Ранее море носило другое имя – Соловецкое.

Море Баффина

Этот водоем зажат между юго-западным побережьем Гренландии и северным берегом острова Баффинова Земля. Географический центр расположен в точке с координатами 73° с. ш. и 68° з. д. Площадь водной поверхности равна 689 тыс кв. км. Средняя глубина акватории оценивается в 861 м, в то время как максимальная равна 2136 м.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник