Широтные зоны океана

Особенно ярко выступают различия между широтными зонами океана по качественному разнообразию флоры и фауны. В море Лаптевых обитает около 400 разных видов животных, в Карском море около 1 200, в Баренцевом немногим менее 2 000, у берегов Англии около 3 000, в Средиземном море не менее 7 000, а в водах Индо-Малайского архипелага около 40 000 видов. Против моря Лаптевых получается увеличение в 100 раз, однако удобнее начать счёт с Баренцова моря, так как в Карском море и море Лаптевых суровый ледовый режим, значительное опреснение, зимняя ночь создают особо неблагоприятные условия жизни. По сравнению с Баренцевым морем фауна Индо-Малайского архипелага богаче в 20 раз. Примерно такие же изменения претерпевает и флора (табл. 13).

| Район | Количество видов | |||

|---|---|---|---|---|

| зелёные | бурые | красные | всего | |

| Берингов пролив | 6 | 25 | 23 | 54 |

| Командорские о-ва | 36 | 46 | 89 | 171 |

| Японские о-ва | 37 | 57 | 118 | 222 |

| Монтерей (Калифорния) | 49 | 87 | 254 | 390 |

| Малайский архипелаг | 203 | 153 | 504 | 860 |

| Новая Зеландия | 24 | 88 | 390 | 5б2 |

| Южная часть Южной Америки | 53 | 75 | 181 | 309 |

| Воды Антарктики | 10 | 13 | 40 | 63 |

Флора макрофитов Малайского архипелага оказывается в 16 раз богаче, чем в Беринговом проливе, и в 14 раз богаче антарктической. Чем же следует объяснить бедность холодноводных флоры и фауны? Может быть, это следует считать результатом большей молодости холодноводной фауны? Или, может быть, процесс видообразования идёт быстрее в тёплых экваториальных водах, нежели в холодных? Однако можно думать, что основная причина не заключается ни в том, ни в другом.

Тепловодная зона гораздо обширнее, чем холодноводные. Это получается, во-первых, вследствие шарообразной формы Земли, а во-вторых, вследствие большей изрезанности береговой линии и массы островных архипелагов в экваториальном поясе. Если мы возьмём длину береговой линии и сравним её в тепловодной и холодноводной зонах, то получится разница в 10–12 раз в пользу первой. Вот этим биотопическим разнообразием и следует объяснять прежде всего качественное разнообразие тепловодной фауны — чем больше и разнообразнее среда обитания, тем более разнообразное население возникает в ней, в результате длительного эволюционного процесса.

Вместе с тем нельзя отрицать и определённого влияния на процесс видообразования более высокой температуры тёплых зон земного шара. Не только для морской, но и для наземной фауны и флоры характерно большее видовое разнообразие в экваториальной зоне.

С другой стороны, нет достаточных оснований считать холодноводную фауну молодой — её возникновение следует относить к самым древним эпохам геологического времени.

Смена флоры и фауны, наблюдаемая при переходе из холодных зон океана в тёплые, заключается не только в возрастании качественного разнообразия. Происходит смена некоторых больших систематических групп. В холодных и умеренных морях обоих полушарий массовое развитие имеют бурые водоросли отряда ламинариевых и семейства фукусов, в тропической области они исчезают, и им на смену появляются столь же массовые представители семейства саргассовых. Ограничены холодными и умеренными зонами океана и такие группы, как тресковые и лососёвые рыбы, тюлени и многие другие.

Уже около 70 лет назад биологами было замечено, что густота планктона весьма различна в разных частях океана. В настоящее время распределение плотности океанического планктона изучено довольно хорошо. Оказывается, что при продвижении из полярных областей к экватору мы можем наблюдать следующие изменения в обилии планктона (рис. 72). Приполярные области, вследствие длительно существующего ледяного покрова, всегда очень низкой температуры, неблагоприятного светового режима, малого количества питательных веществ и слабой вертикальной циркуляции (в области Арктики), не способствуют пышному развитию жизни — это зоны депрессии.

Рисунок 72. Изменения в плотности планктона на меридиональном разрезе вдоль океана.

От обеих полярных зон в сторону экватора располагаются южная и северная зоны обильного развития жизни, при наиболее благоприятных условиях пищевого режима и отсутствии тормозящих моментов.

Вся экваториальная полоса, имеющая ширину около 80°, вследствие ограниченной вертикальной циркуляции неблагоприятна для развития мощной пелагической жизни. Только у самого экватора, по обе его стороны, по краям экваториального противотечения, в узких зонах дивергенции 1 вспыхивает более напряжённая жизнь. Очень показательны в этом отношении уже упоминавшиеся нами массовые миграции наиболее подвижных элементов населения пелагиали (рыбы, млекопитающие и др.) в тёплое время года в политрофные зоны из тепловодной олиготрофной 2 и обратное возвращение с наступлением зимнего похолодания в исходную зону, где обычно и происходит размножение. Таким образом, подвижные организмы используют выгодные стороны существования в обеих зонах — в одной происходит размножение и развитие ранних стадий, в другой — откорм и жирение (рис. 72).

Изменение температуры океана при продвижении в меридиональном направлении определяет и интенсивность процесса продуцирования. Как общее правило, в тёплых водах организмы быстро растут и рано приступают к размножению, в холодных — живут долго, растут медленно и размножаются поздно. Иначе говоря, урожайность (плодородие) в тёплых водах относительно выше, чем в холодных.

Сопоставление биомассы и продукции на разных широтах показывает, что на одном и том же исходном количестве организмов в тёплых морях получится гораздо больший урожай, чем в холодных (рис. 73).

Рисунок 73. Соотношение биомассы (Б) и продукции (П) фауны различных морей.

Не только распределение плотности планктона, но и характер его годового цикла, как показал В. Богоров, зависят от широты места и дают симметричный характер в разных широтных зонах по обе стороны от экватора. В тепловодной зоне период усиленного развития планктона один в течение года, но очень растянут (моноциклический тип). Такой же моноциклический тип развития планктона в полярных морях. Что же касается умеренных зон обоих полушарий, то для них характерен дициклический тип развития планктона с двумя максимумами — весеннелетним и осенним (рис. 74).

Рисунок 74. Сезонный ход развития планктона на разных широтах океана (по Богорову). Сплошная линия — фитопланктон, пунктир — зоопланктон.

Очень типична для пелагиали северной Атлантики довольно простая схема пищевых связей. Одноклеточные растения и животные служат пищей мелким ракообразным планктона (Copepoda), а частично и более крупным ракообразным (Euphausiacea). Эти последние в свою очередь поедаются мелкой рыбой, следующая ступень — крупная рыба, китообразные и птицы. Совершенно сходны пищевые взаимоотношения и в умеренных зонах южного полушария.

Можно сравнить, например, питание североатлантической трески и южнотихоокеанского плоскоголовика (Neoplatycephalus) — двух рыб, служащих объектами тралового промысла в этих удалённых друг от друга промысловых районах в двух разных полушариях. Треска и плоскоголовик относятся к различным подотрядам рыб. Детальный анализ пищевых связей обеих рыб показывает замечательное сходство, причём отдельные компоненты в таксономическом отношении разные, а иногда относятся к совершенно разным систематическим группам, — нет ни одной общей формы, но характер пищевых связей совершенно один и тот же. Употребляя образное выражение, можно сказать, что актёры все разные, а пьеса одна и та же (рис. 75).

Рисунок 75. Схема пищевых связей трески и плоскоголовика.

Источник

Региональное деление и районирование Тихого океана

Природа Мирового океана, также как и природа суши, подчинена закону

географической зональности. Зональность океана – основная закономерность

распределения всех свойств в водах Мирового океана, проявляющаяся в смене

физико-географических поясов до глубины 1500-2000 м. Но наиболее отчетливо эта закономерность наблюдается в верхнем деятельном слое океана до глубины 200 м.

Прежде всего, выделяются крупнейшие единицы районирования:

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, и Индийский океаны. Океаны

разделяются на физико-географические пояса, которые характеризуются

специфичностью протекающих природных процессов. Границы этих поясов в ряде случаев существенно отклоняются от широтного направления, что связано, в основном, с характером горизонтальной циркуляции в том или ином районе Мирового океана. В конкретных частях географических поясов выделяют районы, в которых природные процессы обусловливаются своеобразием географического положения этих районов по отношению к материкам и островам, их глубинами, системами ветров и т.д. Это своеобразие особенно ярко проявляется в приматериковых частях поясов [1].

Цикл работ по районированию океана, проведенный ГОИНом, завершается изданной в трудах этого института в 1975 г. монографией В.М. Грузинова «Фронтальные зоны Мирового океана». В этой работе проводится мысль, что естественными границами основных океанических районов служат фронтальные зоны, которые, по мнению этого автора, совпадают с границами географических поясов. Тем самым океан разделяется В.М. Грузиновым на относительно однородные области, и однородность оказывается основным принципом разделения.

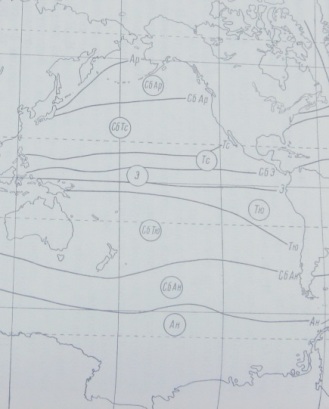

Рис. 2.3. Океанические фронты и водные массы (по Степанову, 1974) [9].

1 — океанические фронты: Э — экваториальный; СбЭ — субэкваториальный; Тс — тропический северный; Тю — тропический южный; СбАр — субарктический, СбАн — субантарктический; Ар — арктический; Ан — антарктический, 2 — водные массы (обозначения в кружках); Э — экваториальные; Тс — северотропические; Тю — южнотропические; Тар — тропические воды Аравийского моря; Тб — тропические воды Бенгальского залива; СбТе — субтропические северные, СбТю — субтропические южные; СбАр — субарктические; СбАн субантарктические; Ар — арктические; Ан — антарктические.

К сожалению, надо отметить, что понятие «фронт» не формулируется в современной океанологической литературе достаточно определенно, в связи с чем фронты проводятся конвергентно и дивергентно. Так, В.Н. Степанов считал, что «океанические фронты представляют собой пограничные зоны двух смежных макроциркуляционных систем и формирующихся в них водных масс» [9].

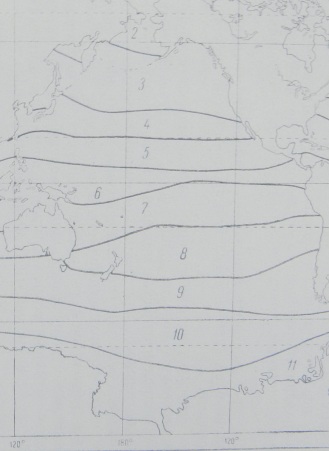

Леонтьев О.К. произвел районирование Тихого океана на основе зон растительности на суше.

Рис. 2.4. Физико-географические зоны на дне Тихого океана (по Леонтьеву, 1974) [9].

Северные пояса: 1 – полярный, 2 — субполярный, 3 — умеренный, 4 — субтропический, 5 — тропический, 6 — экваториальный; южные: 7 — тропический, 8 — субтропический, 9 — умеренный, 10 — субполярный, 11 — полярный.

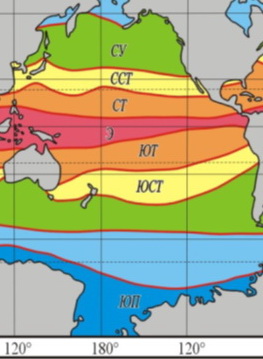

В 1985 г. Д.В. Богданов пришел к идее разделения океана на районы однородные в отношении преобладающих в них природных процессов.

В предложенной им схеме за основной критерий принята характеристика

термохалинной структуры и, в какой-то мере, основные течения (рис. 2.5) [1].

Рис. 2.5. Районирование Тихого океана (Д.В. Богданов, 1985) [1].

Д.В. Богданов в Тихом океане выделил (с севера на юг) следующие

природные зоны (Рис. 2.5.), хорошо согласующиеся с природными зонами суши:

— северную умеренную СУ с температурой вод 5-15°С; соответствует умеренной (тайге, широколиственными лесам, степи) зоне;

— северную субтропическую ССТ, совпадающую с квазистационарными

областями высокого давления (Азорским и Гавайским максимумами); соответствует сухим и влажным субтропикам и северным областям пустынь;

— северную тропическую (пассатную) СТ, находящуюся между среднегодовыми северной и южной границами пассата; соответствует тропическим пустыням и саваннам;

— экваториальную Э, несколько сдвинутую к северу вместе с термическим

экватором и характеризующуюся очень теплыми (27-29°С) распресненными водами; соответствует влажным экваториальным лесам;

— южную тропическую (пассатную) ЮТ; соответствует саваннам и

— южную субтропическую ЮСТ, проявляющуюся менее отчетливо, чем в

северном полушарии; соответствует сухим и влажным субтропикам;

— южную умеренную ЮУ, расположенную между субтропической

конвергенцией и антарктической конвергенцией; соответствует умеренной, безлесной зоне;

— южную субполярную (субантарктическую) ЮСП между антарктической

конвергенцией и антарктической дивергенцией; соответствует субполярной

— южную полярную (антарктическую) ЮП, включающую в основном

шельфовые моря вокруг Антарктиды; соответствует ледяной зоне Антарктиды.

Несмотря на то, что схема Д.В. Богданова соответствовала общим

географическим принципам зональности, она нуждается в уточнении

пространственного положения различных зон и их границ.

По-видимому, в основу зональной классификации должны быть положены

главные океанические и динамические фронты в океане, которые будут являться достаточно четкими границами между физико-географическими зонами в океанах.

Грузинов В.М. с учетом естественных границ между широтными

поясами разработал схему географических зон Мирового океана (с севера на юг):

— субполярная зона, расположенная между полярным и субполярным фронтами;

— умеренная зона, находящаяся между северным субполярным фронтом и

северной субтропической конвергенцией;

— субтропическая зона, расположенная между северной субтропической

конвергенцией и северным тропическим фронтом; северная граница зоны размыта;

— тропическая зона, ограниченная северным тропическим фронтом и северной тропической дивергенцией;

— экваториальная зона, расположенная между северной и южной тропическими дивергенциями;

— южная тропическая зона, находящаяся между южной тропической дивергенцией и южным тропическим фронтом;

— южная субтропическая зона, ограниченная южным тропическим фронтом и южной субтропической конвергенцией;

— южная умеренная зона, расположенная между южной субтропической

конвергенцией и южным субполярным фронтом;

— южная субполярная зона, находящаяся между южным субполярным и южным полярным фронтами;

— южная полярная зона, расположенная к югу от южного полярного фронта.

Сравнение определенных схем физико-географического районирования показывает, что они основываются на зонально-азональном принципе районирования поверхностных вод Мирового океана, при этом акцент делается на поясно-зональное деление океанов и выделение в них акваторий, примыкающих к материкам.

В настоящее время наиболее принятой схемой физико-географического

районирования Мирового океана является схема Д.В. Богданова (рис. 2.5.).

Таким образом, анализ опыта районирования Мирового океана показывает, что эта важная научная и практическая проблема является чрезвычайно сложной и многоплановой. Несмотря на достигнутый прогресс, природное районирование Мирового океана продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей научной систематизации пространственной структуры географической оболочки. Это касается как принципиальных основ, так и прикладной методики океанического районирования. Хотя на сегодняшний день имеются многочисленные схемы отраслевого (компонентного или частного) районирования океана, теоретический уровень и практические наработки географии океана по комплексному физико-географическому районированию заметно отстают от уровня, достигнутого соответствующим разделом географии суши [1].

Дата добавления: 2016-02-02 ; просмотров: 1777 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник