Белое море, Карелия

Часть территории Карелии занимает побережье Белого моря. Человек в этих краях появился практически сразу после того, как отступил последний ледник. Здесь поселились предки саамов и выходцы из карельских племен. Позже, уже в XI-XIII здесь появились новгородцы. Именно они дали название берегам Белого моря. Северо-западный они назвали Карельским, юго-западный — Поморским, а северный и восточный – Зимним и Летним. Издревле вся жизнь здесь была связана с морем, а морской промысел был главным местным источником средств к существованию.

Карельский берег Белого моря

Северная часть Карельского берега довольно возвышена и изрезана фьордообразными глубокими заливами, которые местные жители называют губами: Черная губа, губа Кереть, губа Чупа и др. В этих местах берега представляют собой скалистые возвышенности, а вдоль них разбросано множество островов, их местные называют лудами. Они отделяются от основной территории узкими проливами или салмами.

Южнее Сонострова берег постепенно снижается и становится пологим. Здесь появляются сглаженные скалы или бараньи лбы, которые уходят на мелкую воду в виде скалистых луд. Поскольку по северу Карельского берега проходит Полярный круг, с конца мая и до начала июля здесь царит полярный день, а зимой на такое же время приходит полярная ночь.

Поморский берег Белого моря

Поморский берег включает в себя побережье Белого моря от Кеми и до городка Онеги. Большая часть берега находится в Карелии, а четверть — в Архангельской области. Поморский берег омывается водами Онежской губы. Она изрезана множеством бухт и губ. Самые большие из них Сумская, Нименьга, Шуерецкая, Сорокская и Кемская. Большей частью Поморский берег топкий, он представлен низинами, изредка можно встретить одиночные холмы.

Вдоль береговой линии Поморского берега располагаются группы шхер или скалистых островов: Сумские, Кемские и Онежские. Между Сумской губой и рекой Онега к воде подступают горы. Здесь впадают в море Кузрека, Большая и Малая Кетьмукса, Нюхча и другие реки.

Карельский и Поморский берега Белого моря считаются историческими местами формирования и становления поморского русского субэтноса. Здесь пока ещё слабо развит туризм, но это ненадолго. Древняя исконно русская земля необычайно красива и самобытна. Великолепные местные пейзажи надолго западают в душу, а время в этих краях словно застыло. Здесь можно прикоснуться к истории Отечества, ощутить её величие и испытать гордость за то, что ты русский.

Источник

Скалистые берега белого моря

Берега Белого моря на всем протяжении имеют собственные названия. Терский берег простирается от м. Святой Нос до м. Лудошный, являющийся северо-восточным входным мысом Кандалакшского залива. От м. Лудошный на запад тянется до г. Кандалакши Кандалакшский берег. Между городами Кандалакшей и Кемь пролегает Карельский берег, от г. Кемь до устья р. Онеги — Поморский. К северу от устья р. Онеги до м. Ухт-Наволок находится Онежский берег, часть его от устья р. Онеги до м. Летний Орлов называется Лямицким берегом. Между м. Ухт-Наволок и устьем р. Северной Двины берег моря носит название Летний, от устья р. Северной Двины до м. Воронов — Зимний. Между м. Воронов и устьем р. Мезень расположен Абрамовский берег, далее на север от этой реки до м. Конушин — Конушинский. Берег между мысами Канин Нос и Конушин носит название Канинский (см. рис. 1).

Восточное побережье Белого моря низменное в геологическом отношении представляет собой погруженную часть Русской платформы. На южном побережье распространены четвертичные отложения. Западное побережье и острова в этой час моря сложены из метаморфических пород, преимущественно из архейских гранито-гнейсов. Берег моря на северо-западе, в районе Кандалакшского залива, тектонического происхождения. Побережье Кольского полуострова во многих местах ограничено сбросами.

Берега северной части Белого моря мало изрезаны, преимущественно обрывисты. Прибрежные возвышенности Терского берега невысоки и пocтепенно повышаются в глубь материка. Канинский берег образован крутыми обрывами, прерываемые в устьях рек песчаными низменностями. Северная часть Конушинского берега сравнительно невысока, а в южной части этот берег резко повышается и становится обрывистым. Абрамовский берег невысокий, изобилует глинистыми осыпями и повышается только у м. Воронов.

Берега Горла у моря также мало изрезаны и образуют лишь несколько небольших губ. Терский берег Горла невысокий и пологий. Зимний берег Горла у м. Воронов высокий и обрывистый, понижается к югу до м. Инцы, а затем вновь повышается до м. Зимнегорский.

Берега Бассейна моря и его заливов, в отличие от берегов северной и средней части моря, отличаются большой изрезанностью; мало изрезаны лишь берега Двинского залива и Терский берег.

Как Зимний, так и Летний берега Двинского залива почти на всем протяжении обрывисты. Побережье в районе дельты р. Северной Двины низменное. Онежский берег между м. Ухт-Наволок и устьем р. Золотицы образован песчано-глинистым обрывом, постепенно понижающимся к югу; далее от р. Золотицы берег становится низменным и каменистым. Между м. Чеменский и устьем р. Онеги побережье опускается к морю двумя террасами. Поморский и Карельский берега Онежского залива почти на всем протяжении низменны. Карельский берег между Онежским и Кандалакшским заливами каменистый и сравнительно возвышенный, но к морю спускается полого. Берега Кандалакшского залива возвышены и скалисты. Местами Кандалакшский берег образован почти отвесными обрывами. Терский берег Бассейна моря низменный, пологий.

В Белом море много островов, причем подавляющее большинство сосредоточено в Онежском и Кандалакшском заливах. Наибольшими являются Соловецкие острова, расположенные на границе между Онежским заливом и Бассейном, и о. Моржове расположенный, на юго-западной стороне входа в Мезенский залив. Соловецкие острова отделены от восточного берега Онежского залива прол. Восточная Соловецкая Салма, а от западного берега — прол. Западная Соловецкая Салма. Остров Моржовец отдален от Абрамовского берега прол. Моржовецкая Салма.

В Двинском заливе много островов находится в дельте р. Северной Двины.

Широкая прибрежная полоса моря у Поморского и Карельского берегов Онежского залива имеет типично шхерный характер. Кроме островов и островков, здесь множество мелких надводных и подводных камней. Из островов Онежского залива, лежащих мористее кромки шхер, наибольшие — о-ва Большой Жужмуй и Малый Жужмуй. На восточной стороне входа в Онежский залив лежит о. Жижгин, который отделен от материка прол. Жижгинская Салма.

Другой шхерный район расположен у Карельского берега и в вершине Кандалакшского залива.

Все берега Белого моря изрезаны многочисленными ручьями и мелкими реками. Наиболее крупные впадающие в море реки: Северная Двина, Онега, Мезень, Кулой, Кемь, Выг. Остальные реки не имеют судоходного значения и лишь устья некоторых из них доступны для захода малых судов и шлюпок. Суммарный речной сток в среднем за год составляет более 4% (259 км3) общего объема моря и играет важную роль в развитии гидрофизических процессов в море.

Источник

Слоистый берег Белого моря, Беломорские петроглифы, Сандармох

Все статьи из этого путешествия:

Одиннадцатый день нашего Большого карельского путешествия. Сегодня никаких пространственных размышлений о жизни, а только природные красоты и культурное наследие Карелии: я покажу вам необычные слоёные берега Белого моря, доисторические петроглифы в низовьях реки Выг, а так же мемориал Сандармох — старое лесное урочище, ставшее могилой для многих тысяч жертв сталинских репрессий. Вперёд!

Ранним утром мы выписались из беломорской гостиницы и поехали смотреть на Белое море. Погода поменялась, после нескольких пасмурных дней стало снова солнечно. Правда, вместе с хорошей погодой пришло и резкое похолодание — ночью столбик термометра опускался ниже нуля градусов, в результате чего мы накануне решили отказаться от ночёвки в палатках, отдав предпочтение гостинице. Утром, с восходом солнца, стало теплее, но ненамного. Вот тебе и северное лето!

В нескольких километрах от Беломорска, на берегу моря, расположено одно очень интересное место, про которое практически никто не знает.

Скальные породы, выходящие здесь на поверхность из под прибрежного песка, имеют очень интересную слоистую структуру.

Небольшое лирическо-геологическое отступление. Западная часть Белого моря расположена на Балтийском (Фенноскандинавском) кристаллическом щите. Восточная — на Русской плите. Помимо Белого моря схожее расположение на геологической карте нашей планеты занимают Ладожское и Онежское озёра, а так же Балтийское море. Все эти водоёмы находятся примерно на одной линии и имеют примерно одинаковое происхождение. Соответственно и ландшафтные характеристики у них тоже очень похожи. Например, северо-западные берега Ладожского и Онежского озёр заметно отличаются от юго-восточных. На первых преобладают скалистые пейзажи, на вторых — равнинные. Рельеф дна тоже отличается — самые глубокие места обоих озёр находятся в их северо-западных частях, в то время как их юго-восточные части имеют меньшие глубины и более пологое дно. На Белом море — всё примерно так же. За тем исключением, что в отличие от перечисленных выше озёр, здесь линия раздела между Балтийским щитом и Русской плитой проходит не с северо-востока на юго-запад, а чётко с севера на юг.

Ну и, соответственно, неудивительно, что западный берег Белого моря, а как раз там мы и были, очень похож на северное побережье Ладожского озера. Там всё почти так же, только с поправкой на более южное расположение.

Ох, как же я люблю эти каменистые северные берега.

Смотрите, какая красота! Прямо торт «Наполеон» в камне!

Где-нибудь в Европе этот участок берега давно бы объявили особо охраняемой природной территорией, благоустроили бы окрестности и принимали бы толпы заинтересованных туристов.

Но у нас свой путь. Поэтому про эти места, за исключением редких любителей геокэшинга, никто не знает.

Зато здесь чисто. Конечно, есть несколько профессионально засраных туристических стоянок, но все они расположены на удалении от берега. А вот рядом с водой — ни соринки.

Пока мы гуляли по берегу, стало заметно теплее. Стрелки часов упрямо бежали вперёд, поэтому пришлось отправиться дальше по маршруту. Для начала мы решили немного прогуляться по Беломорску — вечером накануне до знакомства с городом дело так и не дошло, мы лишь нашли гостиницу да поужинали. Так что нам нужно было срочно исправить этот пробел.

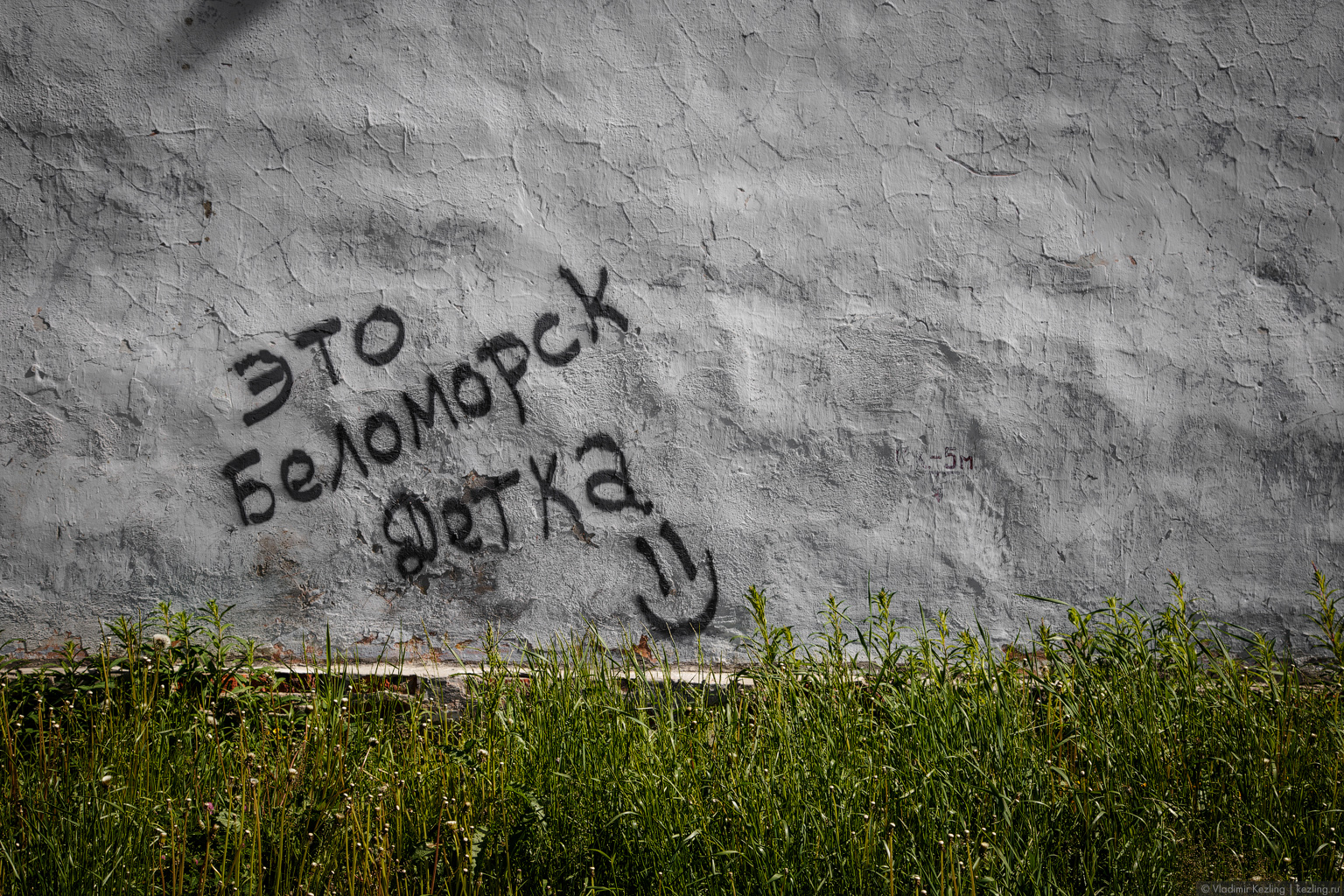

Удалось не очень. Оказалось, что Беломорск, сам по себе, как-то особо ничем не примечателен. Город стоит в устье реки Выг, там где она превращается в несколько небольших порожистых рукавов. История появления города проста до безумия. Ранее на его месте располагалось несколько разрозненных посёлков. В 1938 году они были объединены в город. Так появился Беломорск.

Обычный городской пейзаж: некоторое количество типовых советских кирпичных пятиэтажок, некоторое количество типовых советских деревянных бараков, некоторое количество двухэтажных каменных многоквартирных домов, некоторое количество деревянных сараев, некоторое количество вышек мобильной связи. Встряхнуть, но не смешивать. Беломорск готов!

От безысходности зашли в местный краеведческий музей. Единственный интересный факт, который я оттуда вынес, — так это то, что в строительстве Мурманской железной дороги в 1915—1916 годах крайне активное участие принимали китайские рабочие.

Рассказ про Беломорск невозможен без упоминания Беломорканала — именно здесь находится его последний шлюз. Вообще, идея соединить Белое море с Онежским озером уходит корнями ешё во времена Петра I. Но реализовать этот проект удалось лишь в XX веке. Решение о строительстве было принято в 1930 году. В конце 1931 года началось строительство. Второго августа 1933 года Беломорканал был торжественно открыт.

Паровоз сталинских репрессий как раз набирал свою скорость, поэтому для строительства и дальнейшего обслуживания канала в системе ГУЛаг был создан отдельный исправительно-трудовой лагерь — Белбалтлаг. Лагерь просуществовал до 1941 года, за десять лет через его жернова прошло более 250 тысяч человек.

Дорога в Беломорск идёт по насыпной плотине Выгоостровской ГЭС, это — одна из пяти станций, входящих в состав сооружений Беломорканала. Сама ГЭС была построена значительно позже — в 1961 году.

Строительство Беломорканала навсегда изменило облик этих мест. Так выглядит сегодня старое пересушенное русло реки Выг. Ну а что, по-моему — очень даже живописно!

Берега Выга с глубокой древности привлекали к себе людей, история заселения этих мест насчитывает несколько тысяч лет. Например, в окрестностях Беломорска, на данный момент, известно более 30 древних стоянок. Поэтому неудивительно, что именно на берегах Выга находится одно из крупнейших в России скоплений наскальных рисунков каменного века — петроглифов. Всего, на сегодняшний день, открыто более двух с половиной тысяч отдельных изображений. Самые древние из них были созданы в шестом тысячелетии до нашей эры.

Беломорские петроглифы разделены на несколько групп, которые находятся относительно недалеко друг от друга — на расстоянии пары километров.

Первые изображения были открыты в 1926 году. Часть из них сегодня скрыта под плотиной Выгоостровской ГЭС — тогда даже о человеческих жизнях не особо думали, чего уж говорить о доисторических рисунках. Другая часть сохранилась — она находится рядом с плотиной и носит название «Бесовы следки».

В 1960-х годах для их сохранения был построен бетонный павильон. Сегодня он находится в аварийном состоянии, поэтому с 1999 года доступ в него закрыт. Судя по имеющейся у меня информации, самые интересные петроглифы находятся как раз здесь.

Ещё несколько собраний петроглифов — «Ерпин Пудас», «Золотец-I», а так же несколько безымянных островных групп — находятся к северу от «Бесовых следков». Сохранность всех этих скоплений — очень низкая, а учитывая тот факт, что разглядеть в солнечный день даже хорошо сохранившиеся петроглифы — не такая уж тривиальная задача, мы решили не тратить время на их поиски. Всё-равно мы вряд ли нашли бы что-нибудь интересное, а времени потеряли бы изрядно.

Самой доступной в окрестностях Беломорска является наиболее северная группа петроглифов — «Залавруга» (ударение на второй слог).

Территория «Залавруги» постепенно благоустраивается энтузиастами. Над петроглифами возводятся деревянные мостки. Рядом торгуют сувенирами.

Худшее время, которое можно придумать для изучения петроглифов, — солнечный день. Особенно те часы, когда солнце находится высоко над горизонтом. При таком освещении разглядеть что-либо на покрытых шрамами древних камнях практически невозможно. Например, на следующей фотографии расположено несколько десятков изображений. Если искать очень-очень долго — можно различить несколько оленей.

Очень изящно решили проблему просмотра петроглифов в норвежском городе Алта — там все изображения подкрашены яркой краской. Для скептически настроенных туристов, мол зачем портить своими подкрашиваниями древние творения, в местном музее придумали красивую легенду — что с большой степенью вероятности в древности все петроглифы были точно так же выделены цветом. Подтвердить эту теорию, так же как и опровергнуть её, — невозможно.

Но вернемся в «Залавругу». Это — не куча мусора, стыдливо прикрытая от чужих глаз старым куском полиэтилена. Это — экскурсия, проводимая местными гидами. Так петроглифы видно лучше.

Мы же решили, что мы — самые умные, поэтом обойдемся без гидов. Вместо этого была куплена толстая книжка, с помощью которой мы и отправились на поиски. Чтобы понять, какой это увлекательный процесс, — попробуйте сами.

Вот — скала, на которой расположена одна из групп петроглифов.

А вот — изображение этой группы из книжки. Теперь найдите все эти фигуры на предыдущем фото. Подсказка: проще всего для начала искать две длинных параллельных линии, это — лыжня. Ну а потом уже можно попытаться разглядеть всё остальное.

Некоторые советуют смачивать изображения водой — типа их так лучше видно. Мы проверили: на солнце этот метод ни фига не работает. На фотографии: охота на кита.

Одно из самых известных изображений «Залавруги» — мёртвый лучник. Почему мёртвый? Потому что в спине у него стрела. Рядом с ним — мёртвый лось, насаженный на копьё охотника. Местные гиды рассказывают, что это — первый в мире уголовный кодекс. Типа предостережение — не охоться на чужой территории, иначе — будешь жестоко наказан.

Герой следующего сюжета явно танцует. Местные называют его шаманом. Это — единственное в «Залавруге» изображение человека в фас.

Три фигуры охотников — вероятно, в процессе ритуального танца. А может быть и в процессе охоты. Или войны. Справа от них — ещё один охотник с двумя стрелами в спине. Возможно, что здесь воспроизведён сюжет о похищении чего-то и о наказании преступника?

Гадать можно долго. Вообще, толкование петроглифов — занятие очень занимательное. Можете сами попробовать посмотреть на следующую фотографию и придумать для всех найденных изображений свои легенды.

Самое интересное, что чего бы вы там не нафатназировали — опровергнуть любые ваши выдумки будет практически невозможно. Все петроглифы были созданы в доисторические времена, и никаких письменных свидетельств о том времени, о народах, населявших эти земли, об их обычаях и ритуалах — нет и быть не может.

Отправляемся дальше. Марш-бросок в 220 километров от Беломорска до Медвежьегорска проходит на одном дыхании.

В Медвежьегорске едем в местный районный музей — говорят, что там очень интересная экспозиция, посвящённая Беломорканалу. Музей, конечно же, закрыт на ремонт до конца лета. Тоже мне, нашли время!

Вместо музея едем на расположенное рядом с Медвежьегорском древнее урочище — Сандармох.

В годы Большого террора сотрудники НКВД расстреляли в этом лесу около десяти тысяч человек. Расстрелы проводились с августа 1937 года по декабрь 1938. Большинство жертв — узники Белбалтлага и Соловков, а так же жители окрестных деревень.

Первые братские могилы были найдены в 1996 году практически случайно — в заброшенном карьере. Летом 1997 года была организована поисковая экспедиция, результаты которой не оставили сомнений: здесь погребены люди, много людей, очень много.

Сегодня на месте захоронений устроен мемориал.

Вокруг — ужасающая тишина. Согласно легенде, в этом лесу даже птицы не поют.

Люди, не убивайте друг друга!

В следующей серии — Заонежье.

Мне важно ваше мнение! Была ли интересной эта статья? Есть что дополнить? Хотите рассказать свою историю или поделиться своими фотографиями? А может быть вы нашли ошибку в моём тексте?

Оставьте свой комментарий!

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Получайте уведомления обо всех моих новых записях на ваш e-mail!

Или следите за обновлениями в моих аккаунтах в Фейсбуке , вКонтакте и в Одноклассниках — там публикуются анонсы всех моих постов. Кроме этого вы всегда можете узнать обо всех обновлениях через RSS .

Ещё рекомендую подписаться на мой Инстаграм — только там все мои путешествия в реальном времени.

Все статьи из этого путешествия (5–17 июня 2014):

1. День 1. Вступление. Дорога до Сортавалы

2. День 2. Гора Воттоваара

3. День 3. Озеро Пизанец

4. День 4. Дорога на Калевалу и водопад Кумиокоски

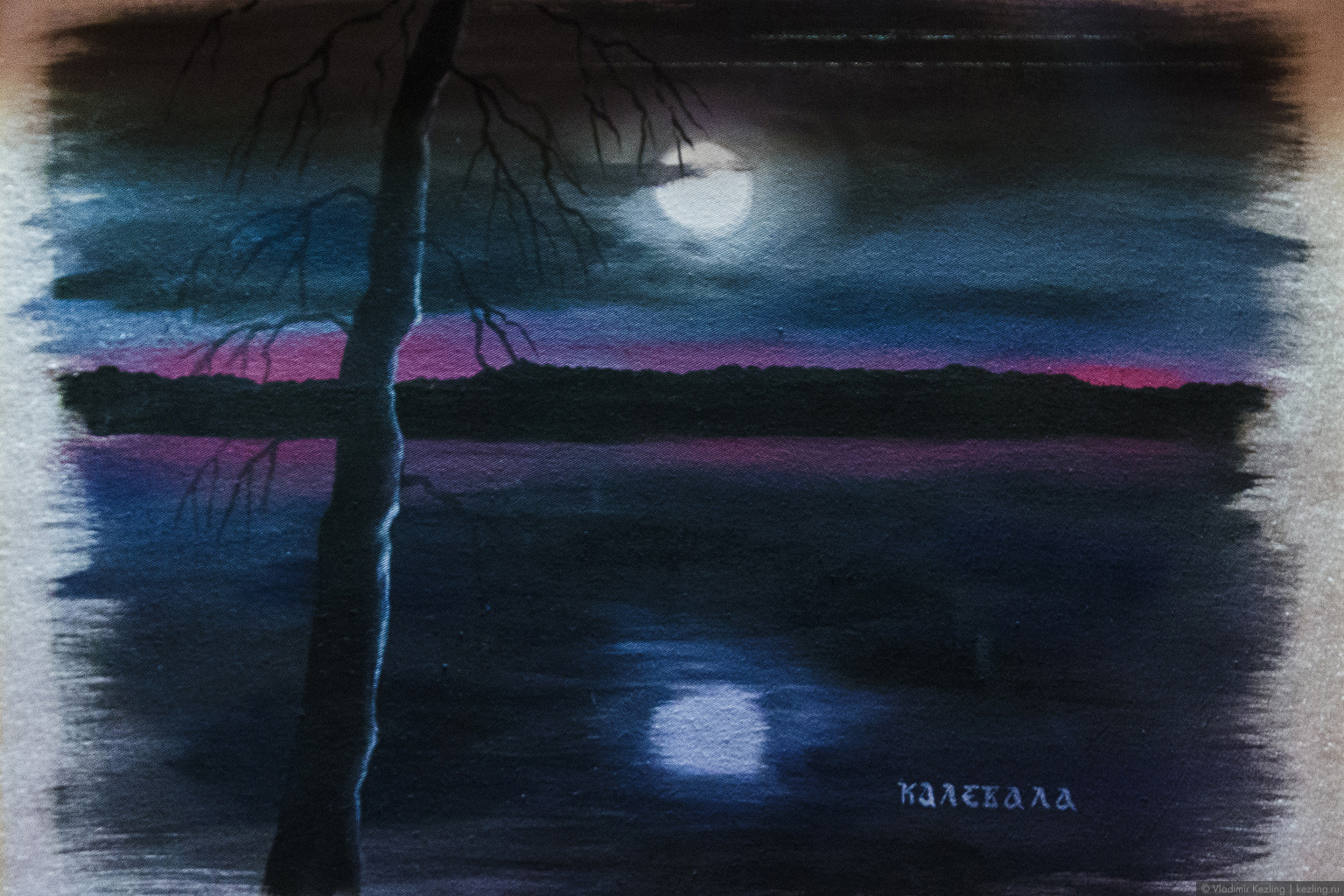

5. День 5. Калевала и дорога в «Паанаярви»

6. Дни 6 и 7. Национальный парк «Паанаярви». Нуорунен — самая высокая сопка в Карелии

7. День 8. Национальный парк «Паанаярви». Озеро Паанаярви: скала Рускеакаллио, водопад Мянтюкоски, хутор Арола

8. День 9. Национальный парк «Паанаярви». Водопад Киваккакоски и гора Кивакка

9. День 10. Начало дороги домой

10. День 11. Слоистый берег Белого моря, Беломорские петроглифы, Сандармох

11. День 12. Заонежье и окрестности Гирваса

12. День 13. Кондопога и окончание экспедиции

Источник